Encouragée très tôt par un groupe de peintres de la communauté juive de l’après-guerre à Montréal, Betty Goodwin (1923-2008) trouve sa voix artistique dans les années 1960, lorsqu’elle fait une percée dans les arts d’impression. Ses estampes emblématiques de gilets et d’autres objets conduisent à la création d’installations, de sculptures et de dessins qui lui valent d’être reconnue comme l’une des artistes les plus célèbres du Canada. Son usage idiosyncrasique de matériaux et d’objets trouvés, dans la création d’œuvres portant sur des thèmes tant profondément personnels que politiques, place Goodwin au sein d’une cohorte d’artistes qui bousculent les canons traditionnels de l’art. Reconnaissable à sa chevelure rouge feu et à son uniforme composé d’une longue jupe-culotte noire et d’un gilet matelassé, elle devient le symbole d’une détermination et d’une vision uniques sur la scène artistique montréalaise du début des années 1970 et pendant les trente années subséquentes.

Premières années

Betty Goodwin naît à Montréal le 19 mars 1923. Elle est l’enfant unique d’Abraham et de Clare Roodish (Rudich). Le couple arrive au Canada en provenance des États-Unis, où les grands-parents roumains de Goodwin sont déjà installés au cœur d’une communauté juive d’Europe de l’Est. Tailleur d’origine roumaine, Abraham ne trouve pas de travail aux États-Unis. Avec l’aide d’un proche à Montréal, il parvient à rejoindre le secteur de l’habillement de la ville, alors en pleine expansion, et fonde en 1928 la Rochester Vest Manufacturing Company Ltd. La famille connaît des difficultés financières et quatre ans plus tard, alors que Goodwin est âgée de neuf ans, son enfance angoissée est marquée de manière indélébile par la mort prématurée de son père, qui est parti travailler un matin pour ne jamais revenir, terrassé par une crise cardiaque brutale. Ce traumatisme la hantera toute sa vie et sera suivi par la perte prématurée d’autres êtres chers. La familleas est pauvre, bien qu’avant son décès, Abraham ait commencé à développer son entreprise. Sa femme en prend la direction dans ces conditions difficiles, marquées par la Grande Dépression, qui les plonge dans une situation économique encore plus précaire, elle et sa fille. Goodwin se souviendra plus tard : « Le propriétaire est venu et a saisi les meubles, et nous avons dû emménager chez ma tante, alors j’en déduis que nous étions plutôt mal loties. »

Goodwin était sans doute une enfant introvertie. Elle confie ne pas avoir aimé l’école et a affirmé, à plusieurs reprises au cours de sa vie, n’avoir apprécié que les cours d’art. En 1940, une fois ses études secondaires terminées, son expérience scolaire dans l’ensemble insatisfaisante, l’incite à ne pas prolonger ses études dans une école d’art. Elle choisit plutôt une formation en design à la Valentine’s Commercial School of Art et travaille bientôt comme graphiste, concevant des boîtes pour la chaîne de supermarchés Steinberg. Sa mère partage avec elle son intérêt pour l’art et trouve le moyen de lui offrir des cours particuliers pour l’encourager. Goodwin conservera précieusement les petites sculptures et les ouvrages textiles créés par sa mère.

Goodwin prend rapidement conscience de son intérêt pour les beaux-arts et décide de poursuivre dans cette voie plutôt qu’en design commercial. Ses ambitions sont toutefois interrompues en 1945, lorsqu’elle rencontre et épouse Martin Goodwin, un ingénieur civil et entrepreneur en construction. Leur unique enfant, Paul, naît l’année suivante. Même si les premières années de la vie familiale sont marquées par d’importantes contraintes de temps et d’espace, Goodwin n’a jamais cessé de faire de l’art. Plus tard, en réfléchissant à sa carrière artistique, elle note : « J’avais un avantage : j’étais tenace. J’ai essayé. Ce qui est étrange, c’est que je ne me suis jamais dit que j’allais devenir artiste. J’ai juste continué et j’ai persévéré. »

Une vocation tardive d’artiste autodidacte

Goodwin travaille chez elle, de manière solitaire, mais son développement artistique est alimenté par une communauté artistique juive montréalaise dont le sens aigu de la justice sociale est attisé par les déplacements et la pauvreté de l’après-guerre, ainsi que par les atrocités de l’Holocauste. Ces artistes regroupent notamment Ghitta Caiserman (1923-2005) et son mari, ainsi qu’Alfred Pinsky (1921-1999), Moe Reinblatt (1917-1979) et Rita Briansky (née en 1925), des peintres adeptes du réalisme social et militant pour un changement progressiste. Le groupe, connu sous le nom de Peintres juifs de Montréal, s’inspire de l’œuvre de l’artiste américain Ben Shahn (1898-1969), qui se concentre sur les conditions de travail et le traitement des minorités ethniques, ainsi que du travail de l’artiste allemande Käthe Kollwitz (1867-1945), dont les œuvres exposent les coûts humains de la Première Guerre mondiale et portent sur des thèmes de justice sociale. Le groupe collectionne des eaux-fortes de Kollwitz, que Goodwin acquiert elle aussi au cours de cette période, présageant de son intérêt pour l’art de l’estampe.

Les Goodwin fréquentent un cercle d’artistes plus large qui comprend John Ivor Smith (1927-2004), Anne Kahane (1924-2023), Philip Surrey (1910-1990) et le poète Irving Layton (1912-2006). Goodwin peint et dessine des natures mortes conventionnelles, des paysages urbains, des intérieurs et des figures, telles que View from my back window (Vue de ma fenêtre arrière), 1947, et Portrait, 1949. Comme nombre d’artistes de son époque, elle participe à des expositions annuelles populaires organisées par des musées locaux et des sociétés d’artistes. Ses œuvres sont exposées pour la première fois en 1947 lors du 64e Salon annuel du printemps du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM).

Le mari de Goodwin la soutient dans son engagement à devenir une praticienne à plein temps, bien que les obligations professionnelles de Martin déterminent généralement les conditions dans lesquelles Betty développe son art. Lorsqu’il est nommé au Conseil national de recherches Canada en 1951, la famille s’installe à Ottawa pour trois ans, puis à Boston, où l’artiste passe une année fructueuse à explorer le Museum of Fine Arts. En 1958, les Goodwin déménagent à nouveau, cette fois pour le travail de Betty; Martin prend un congé d’un an et la famille voyage en Angleterre, en France, en Hollande, en Espagne et en Italie, afin que Betty puisse s’immerger dans l’art historique européen qu’elle connaît surtout par le biais des livres. La famille s’installe à Florence, où l’artiste aménage un atelier dans leur appartement.

Cette année-là, Goodwin trouve l’inspiration qu’elle cherchait et l’éducation artistique qui lui faisait défaut. Son observation attentive de l’art des maîtres de la Renaissance jusqu’à celui de l’artiste espagnol Pablo Picasso (1881-1973), renforce sa détermination à créer des œuvres plus originales. Elle écrit : « Je dois devenir plus libre, me métamorphoser, créer mon propre alphabet », un refrain qui sera repris dans ses notes ultérieures. Pendant son séjour à l’étranger, elle écrit à Evan H. Turner, directeur du MBAM, pour lui faire part de son souhait d’y exposer à son retour. Ses efforts sont récompensés en 1961 par une exposition au musée, qui monte une salle pour présenter des artistes de l’époque contemporaine.

Pendant ce temps, une révolution sociale et culturelle est en marche au Québec. Le manifeste Refus global, qui paraît en 1948, regroupe les textes de personnalités du monde artistique et littéraire francophone qui déclarent leur engagement en faveur d’une liberté d’expression absolue, en opposition aux contraintes d’une culture dominée par l’Église catholique. En parallèle se développe le mouvement des Automatistes, porté sur l’art abstrait. Goodwin et ses proches sont au fait de ces développements mais demeurent fidèles à une vision artistique plus proche de la tradition humaniste.

Au milieu des années 1960, Goodwin réalise des peintures colorées représentant de simples figures qui flottent, dépourvues d’arrière-plan, comme dans Falling Figure (Personnage tombant), 1965. Dans ces images, l’artiste réduit le corps à ses contours élémentaires, ce qui constitue les premières indications de la direction qu’allait plus tard prendre son travail, évoluant vers des formes de figuration plus intensément évocatrices. Cependant, Goodwin se livre à une autocritique incessante et reste insatisfaite de ses premières œuvres, dont on sait qu’elle en a détruit une bonne partie. Avec le temps, Goodwin s’éloigne du groupe d’artistes montréalais qui l’a initialement influencée, et ce n’est qu’à la fin des années 1960 qu’elle développe une vision plus personnelle, par le biais des arts d’impression.

La découverte d’une nouvelle voix : les arts d’impression

Les carnets de Goodwin du milieu des années 1950 révèlent qu’elle est à la recherche d’informations techniques sur l’eau-forte. À l’époque, beaucoup d’artistes, notamment ses camarades, dont Ghitta Caiserman, réalisent des estampes. Goodwin acquiert sa propre petite presse et, au cours de la décennie suivante, se consacre sérieusement à la pratique de l’estampe, encouragée par son amitié avec le jeune créateur canadien d’origine allemande Günter Nolte (1938-2000), dont elle fait la rencontre au salon de coiffure qu’elle fréquente. (Nolte y travaillait pour subvenir à ses besoins.) Les deux artistes collaborent, échangent des informations et s’entraident mutuellement dans leur pratique. Goodwin et Nolte trouvent leur voie ensemble, en se documentant sur les procédés et étudiant les estampes, notamment celles de Marc Chagall (1887-1985), Georges Rouault (1871-1958) et Pablo Picasso.

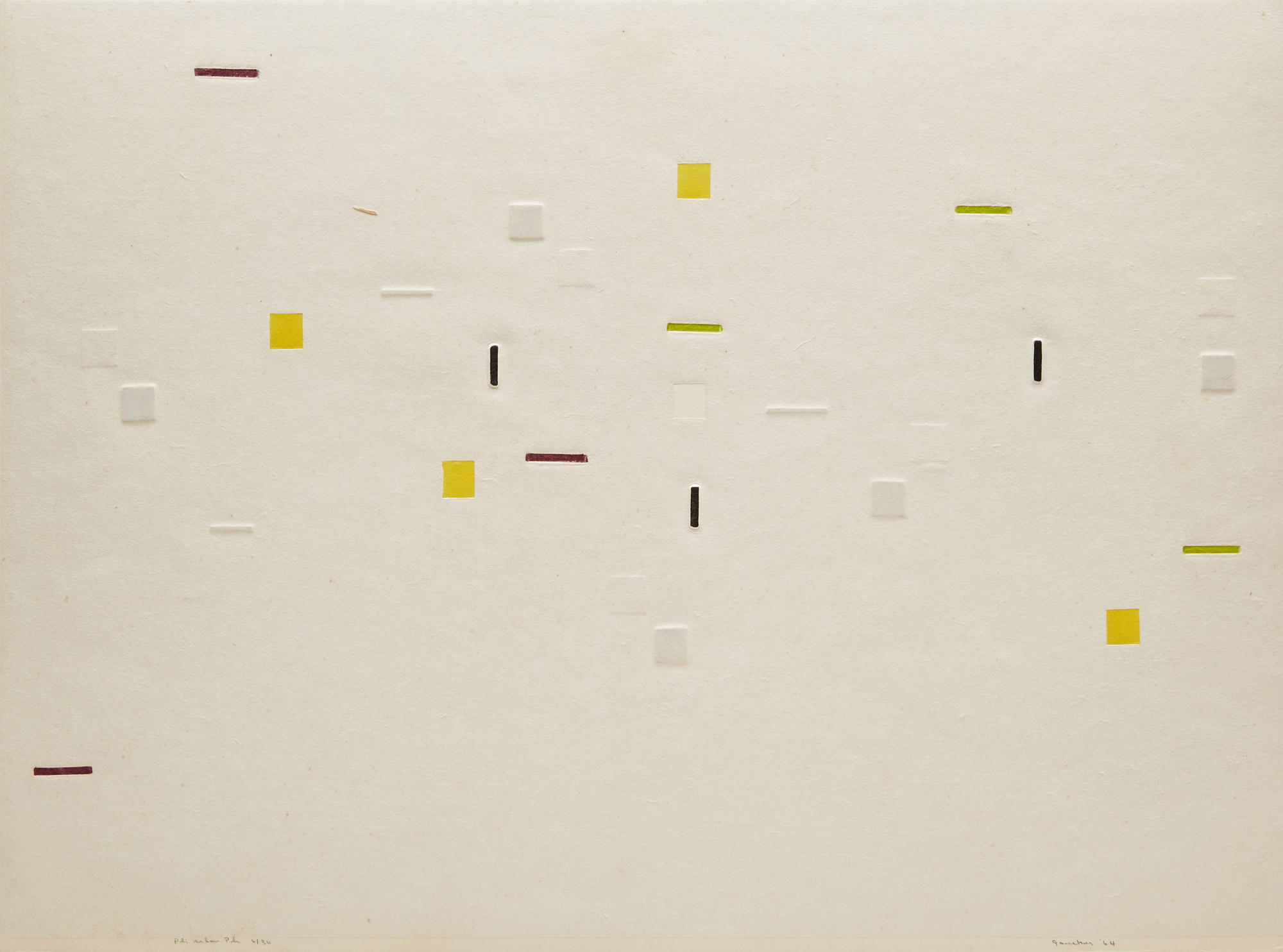

En 1965, Goodwin est élue membre de la Société canadienne des arts graphiques, mais malgré cette reconnaissance, sa pratique est dans une impasse. Insatisfaite de l’éventail conventionnel de ses sujets et de son style représentationnel, elle est en quête d’une approche plus personnelle de la création. En 1967, elle décide de limiter sa pratique au dessin, préférant l’immédiateté de ce moyen d’expression, la relation directe et plus spontanée qu’il admet entre l’œil et la main, jusqu’à ce qu’elle retrouve sa manière. En 1968, sur la recommandation de son ami John Ivor Smith, elle suit un cours de gravure donné par Yves Gaucher (1934-2000) à l’Université Sir George Williams (aujourd’hui l’Université Concordia). À l’époque, Gaucher est le chef de file incontesté de la gravure au Québec. Il étudie avec le maître Albert Dumouchel (1916-1971) et est particulièrement réputé pour ses techniques de gaufrage. À propos de Goodwin, Gaucher déclare des années plus tard : « Je lui ai donné tout ce que je pouvais parce qu’elle était l’élève la plus méritante que j’avais. Et en y repensant, elle a été l’élève la plus méritante que j’aie jamais eue […]. Ce n’est pas seulement le travail. C’est dans l’attitude, l’engagement, la discipline et le sérieux, si vous voulez. »

Durant sa formation, Goodwin est particulièrement intéressée par le procédé de l’eau-forte au vernis mou. Cette méthode, qui consiste à passer les objets directement dans une presse et à les imprimer dans un vernis malléable qui recouvre la plaque, puis à les graver et à les imprimer, permet de rendre la texture et la forme d’objets ordinaires dans les moindres détails pour leur donner vie en deux dimensions. Alors dans la quarantaine, l’artiste bénéficie grandement des connaissances et des prouesses techniques de Gaucher, décrivant plus tard l’exaltation de devenir étudiante en beaux-arts à cet âge : « C’était formidable de travailler dans cette classe. Formidable d’être étudiante. J’aimais dessiner et apprendre les techniques. À ce stade de ma vie, j’avais plus d’expérience. J’apprenais des techniques, mais je pouvais aussi en faire quelque chose. Je pouvais m’en servir pour ce que je voulais exprimer. »

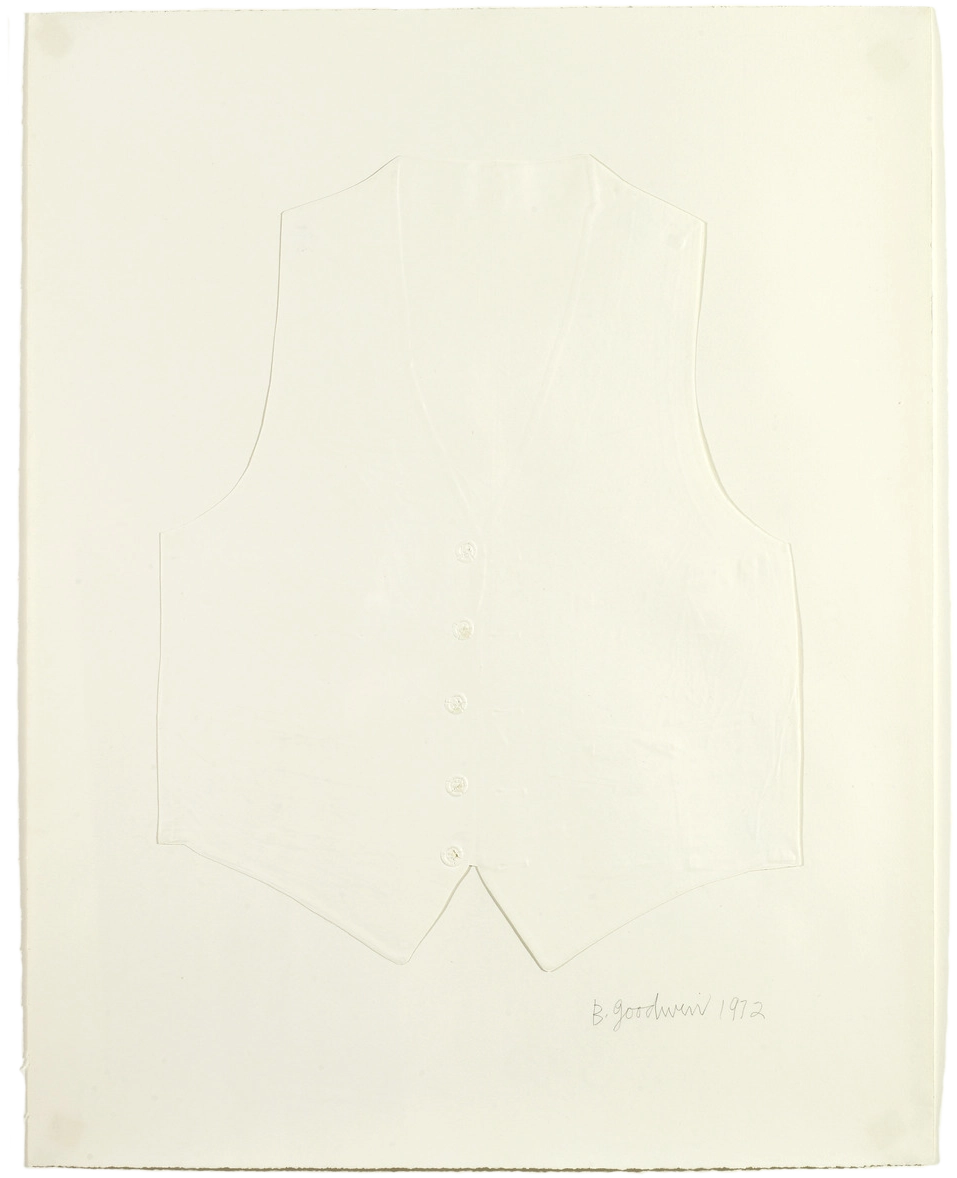

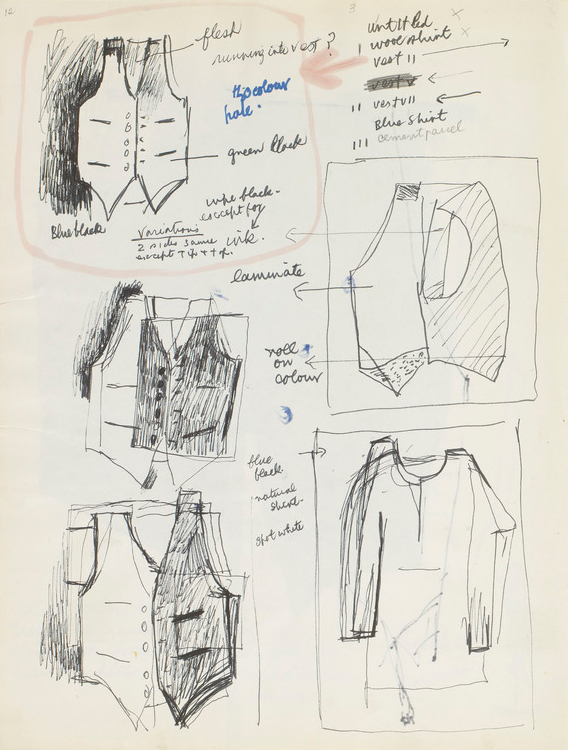

Ce que Goodwin veut exprimer émerge de son propre passé et d’une profonde perte personnelle. L’image fidèle d’un gilet d’homme, évoquant son lien intime avec le corps et les souvenirs de son père, fabricant de gilets, allait conduire à une phase transformatrice au cours des trois années suivantes de sa carrière. Goodwin a grandi en voyant des gilets d’homme dans différents états de finition, des pièces de patron coupées au vêtement achevé. Leur signification en tant que symbole de la vie la frappe profondément lorsqu’elle commence à les manipuler directement. Elle expérimente en plaçant différents objets et vêtements dans une presse. Les gilets deviennent son sujet de prédilection, qui inaugure une nouvelle manière de travailler et lui accorde une nouvelle place dans le monde de l’art. Au milieu de sa vie, elle trouve sa voie, celle qui la pousse à exprimer une présence soutenue du corps en tant que dépositaire de l’expérience vécue et, dans les nombreuses itérations de ce thème à travers son art, en tant que métaphore de la condition humaine.

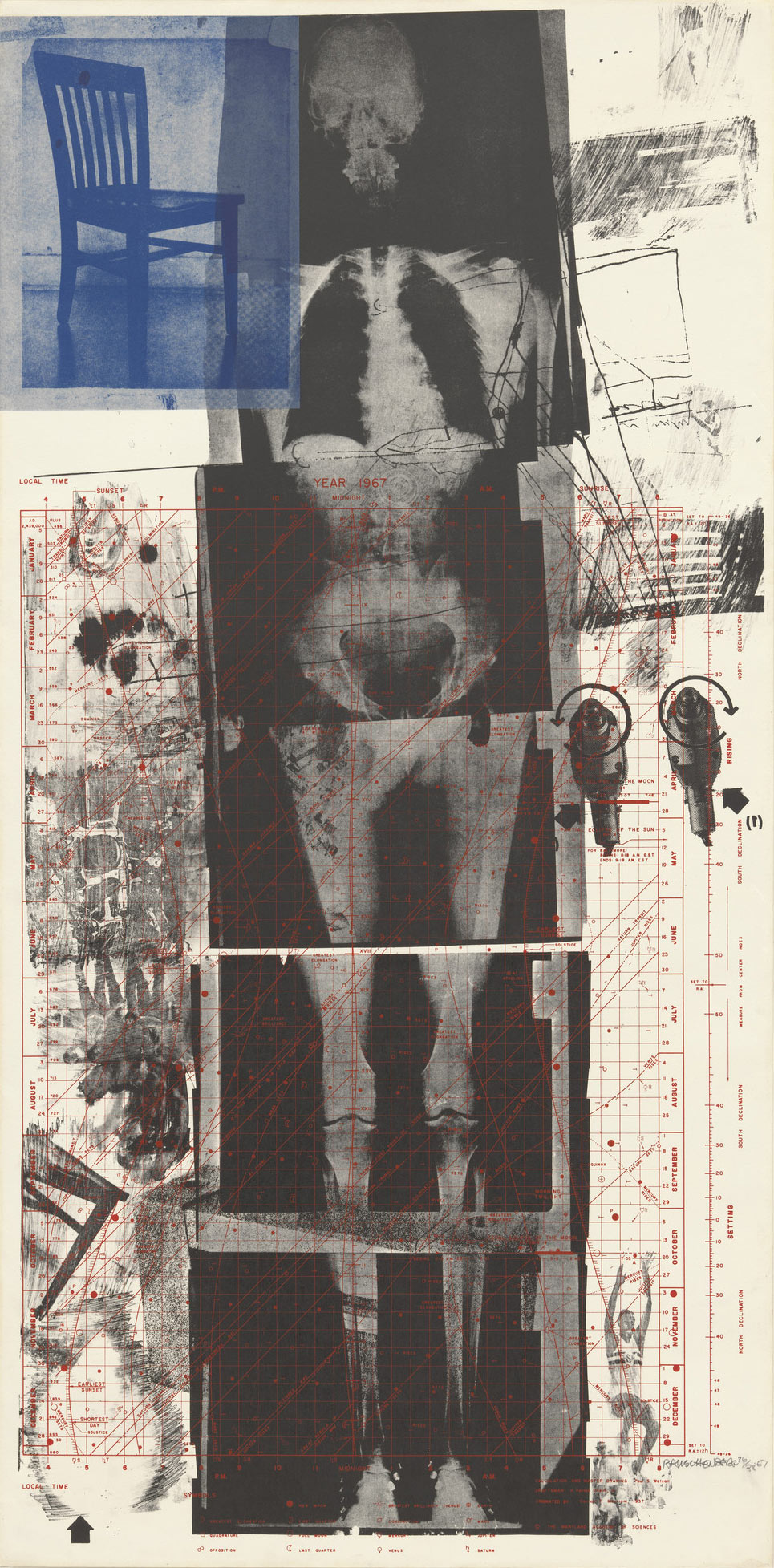

En 1970, Goodwin et son mari acquièrent une propriété à Sainte-Adèle dans les Laurentides, où elle installe un atelier pouvant accueillir une grande presse. Elle y passe de longues périodes et se consacre à l’estampe à une époque où ce moyen d’expression connaît une renaissance internationale. Aux États-Unis, des artistes de renom, dont Andy Warhol (1928-1987), Robert Rauschenberg (1925-2008) et Jasper Johns (né en 1930), exploitent les techniques d’impression pour introduire dans leurs œuvres des objets de consommation et l’imagerie de la presse populaire. Au Canada, le renouveau de l’estampe se signale par la prolifération d’ateliers dans tout le pays, tels que le Open Studio à Toronto et l’atelier de lithographie du Collège d’art et de design de la Nouvelle-Écosse (aujourd’hui l’Université NSCAD) à Halifax, tous deux créés en 1970. Montréal reste le centre le plus actif en matière d’estampes, avec nombre d’ateliers et de galeries commerciales qui diffusent les œuvres.

Les estampes de gilets sont exposées pour la première fois en 1970 à la Galerie 1640 de Montréal et l’année suivante à la Gallery Pascal de Toronto. Goodwin poursuit la production de plusieurs séries d’eaux-fortes au vernis mou. À l’automne 1971, Roger Bellemare ouvre la Galerie B, la première galerie commerciale de Montréal à présenter des estampes d’artistes internationaux d’avant-garde tels que Christo (1935-2020), Joseph Beuys (1921-1986) et Claes Oldenburg (1929-2022). Goodwin s’y rend fréquemment, ainsi que dans d’autres galeries de la rue Sherbrooke, et c’est au cours d’une de ses visites régulières qu’elle fait la rencontre de Marcel Lemyre (1948-1991), un jeune artiste de la Saskatchewan. Lemyre est assistant à la Galerie Gilles Corbeil, voisine de la Galerie B, et il encourage son ami Bellemare à jeter un coup d’œil aux œuvres de Goodwin.

Bellemare et Goodwin entament une relation d’affaires qui se transforme rapidement en une profonde amitié qui les liera toute leur vie, nourrie par leurs discussions sur l’art et par des voyages partagés pour voir des expositions. Entre autres affinités, Goodwin et Bellemare partagent un amour ludique pour les poupées. Celles-ci figurent dans les photographies et les dessins que Goodwin réalise au cours des premières années d’une amitié qu’elle décrit comme « une vraie rencontre ». L’art conceptuel et l’abstraction, plutôt que la figuration, sont les tendances dominantes des développements artistiques de l’époque. Pourtant, grâce à ses gravures innovantes, Goodwin est rapidement incluse, par une jeune génération d’artistes, dans un milieu où l’expérimentation prévaut et où les définitions existantes de l’art sont en mutation.

En 1971, Goodwin reçoit une bourse du Conseil des arts du Canada pour visiter les installations des presses Tamarind Institute et de Gemini Ltd à Los Angeles, qui sont à l’avant-garde de la renaissance de l’estampe aux États-Unis. Grâce à une recommandation de Ken Tyler, le directeur de Gemini Ltd, l’artiste parvient à exposer certaines œuvres à la prestigieuse Margo Leavin Gallery de Los Angeles. La persévérance l’anime. À New York, elle rencontre Riva Castleman, conservatrice des estampes au Museum of Modern Art, à qui elle laisse une estampe de gilet et une de chemise pour évaluation. (À l’époque, les artistes pouvaient déposer leurs portfolios en vue d’un examen critique.) Comme aucune des deux pièces n’est acquise, Goodwin réclame un second rendez-vous. « Pouvez-vous me dire pourquoi elles ne sont pas acceptées? » demande-t-elle dans sa lettre. Lors de son séjour à New York, elle visite également la division de graphisme de la Castelli Gallery, où ses gravures de gilets font suffisamment bonne impression pour qu’elle soit recommandée à la Blue Parrot Gallery, qui propose des œuvres d’artistes tels que David Hockney (né en 1937), Jim Dine (né en 1935) et Rauschenberg. La Blue Parrot Gallery prend en consignation certaines de ses gravures.

Goodwin est ambitieuse. Elle veut que son travail soit compris dans le contexte de l’art le plus avancé de son temps. Grâce à la troisième Biennale internationale de l’estampe de Grande-Bretagne, qui se tient à Bradford en 1972, elle reçoit enfin l’approbation internationale qu’elle recherche. Shirt IV (Chemise IV), 1971, remporte un prix du Conseil des arts de Grande-Bretagne. L’un des membres du jury, l’éminent critique britannique Edward Lucie-Smith, écrit : « Ce n’est qu’occasionnellement qu’un raffinement technique extrême semble réellement servir de tremplin à quelque chose de nouveau. Un exemple frappant est la gravure de […] l’artiste canadienne [Betty Goodwin]. Son image d’une chemise – qui avait apparemment été créée en réalisant d’abord une image directe sur la plaque de l’objet lui-même. »

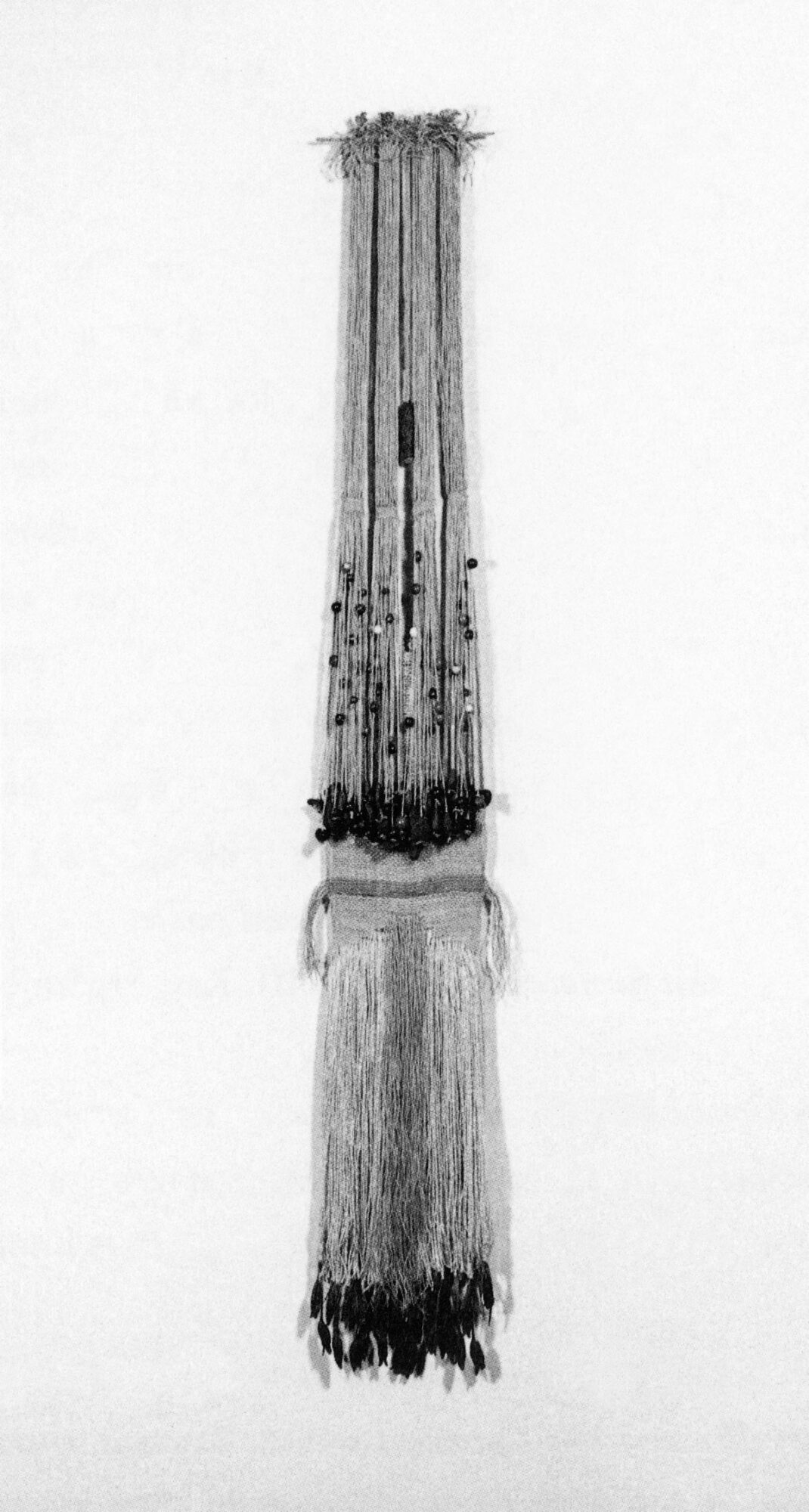

En 1973, Goodwin explore davantage le potentiel matériel et symbolique du gilet dans des œuvres en techniques mixtes, telles que Vest (Gilet), avril 1972. Elle teste également les limites techniques de la gravure dans sa série Notes, 1973-1974. Prête à abandonner les contraintes dimensionnelles et techniques de la gravure, elle n’a pas encore trouvé l’impulsion ou le moyen d’expression qui la mènera à la phase suivante de son travail : « J’ai fait des [gilets] pendant trois ans […], cela suffisait. […] Il fallait cependant que cette autre image soit aussi forte pour moi que celle des [gilets]. »

Au-delà de l’atelier : émergence d’une artiste de l’installation

En 1974, les Goodwin louent un loft, précédemment occupé par le sculpteur Henry Saxe (né en 1937) et la peintre Milly Ristvedt (née en 1942), sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal (appelé familièrement « la Main »). Pour la première fois, Goodwin dispose d’un espace pour prendre du recul par rapport à son travail. Elle poursuit son exploration du potentiel inhérent aux matériaux trouvés, s’aventurant dans des projets de plus grande envergure. Pendant plusieurs années, au cours de promenades dans son quartier du Plateau Mont-Royal, dans lequel se côtoient résidences, manufactures, entrepôts et petites entreprises, Goodwin prend des photos des bâches sur les camions de transport circulant dans le quartier. Elle finit par en acquérir plusieurs en visitant le dépôt où elles sont réparées. Elle est captivée par leur aspect usé. Goodwin a trouvé un objet qui la propulse, au-delà des gilets, dans une nouvelle phase de création.

Ses manipulations innovantes des bâches et l’attention subtile qu’elle porte à leurs signes de détérioration et de réparation marquent une transition importante dans son œuvre. Elle expérimente également la réalisation de structures en forme de cerfs-volants et de sculptures en forme de conteneurs à l’aide de fragments de bâches. C’est à ce moment charnière, en 1976, que les Goodwin perdent tragiquement leur unique enfant, Paul. L’artiste assiste, impuissante, à la lutte contre la toxicomanie de ce jeune homme apparemment brillant et charismatique. Sa mort est indicible pour Goodwin. Manifestement, sa seule ressource pour affronter cet événement bouleversant est de se plonger plus profondément dans son travail.

Cette année de perte monumentale dans la vie personnelle de Goodwin coïncide avec une attention croissante pour son travail et avec sa participation à plusieurs expositions importantes, dont Cent-onze dessins du Québec, présentée au Musée d’art contemporain de Montréal (MACM) et au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa; 17 Canadian Artists: A Protean View (17 artistes canadiens : une démarche protéiforme) organisée par le Musée des beaux-arts de Vancouver, ainsi que 1972-1976 Directions Montréal chez Véhicule Art, qui atteste de la place de Goodwin parmi les jeunes artistes forgeant de nouveaux territoires à cette époque. L’année se termine par sa première exposition muséale individuelle organisée au MACM.

Il est difficile d’imaginer comment Goodwin a pu réconcilier sa tragédie personnelle et ces succès, qui ont consolidé son statut d’artiste de premier plan. À l’époque, comme tout au long de sa vie professionnelle, ses carnets documentent avec abondance son désespoir face à l’évolution de son travail, mais elle ne mentionne que rarement les détails de sa vie intime, bien que plusieurs phrases incomplètes reflètent le trouble émotionnel qui l’habitait alors. De manière sans doute tangentielle, en s’appuyant sur une citation de l’artiste suisse Alberto Giacometti (1901-1966), Goodwin exprime le rôle que sa création artistique joue dans le maintien de son équilibre : « Oui, je fais des images », affirme Giacometti dans la phrase que cite Goodwin, « et j’en ai toujours fait, depuis que je sais dessiner ou peindre […] pour attaquer la réalité, pour me défendre, pour me nourrir, pour devenir plus fort afin de pouvoir me défendre et attaquer ».

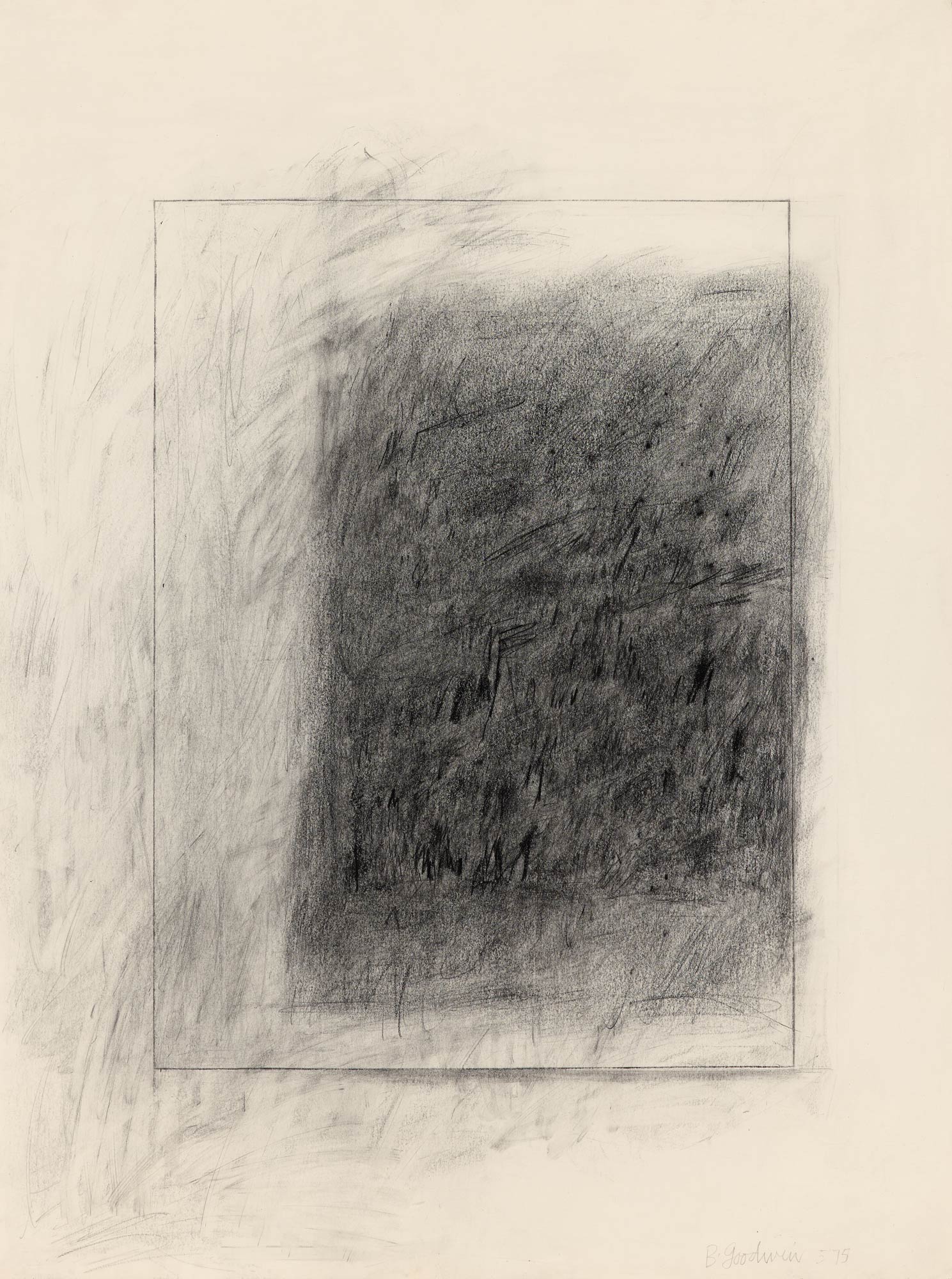

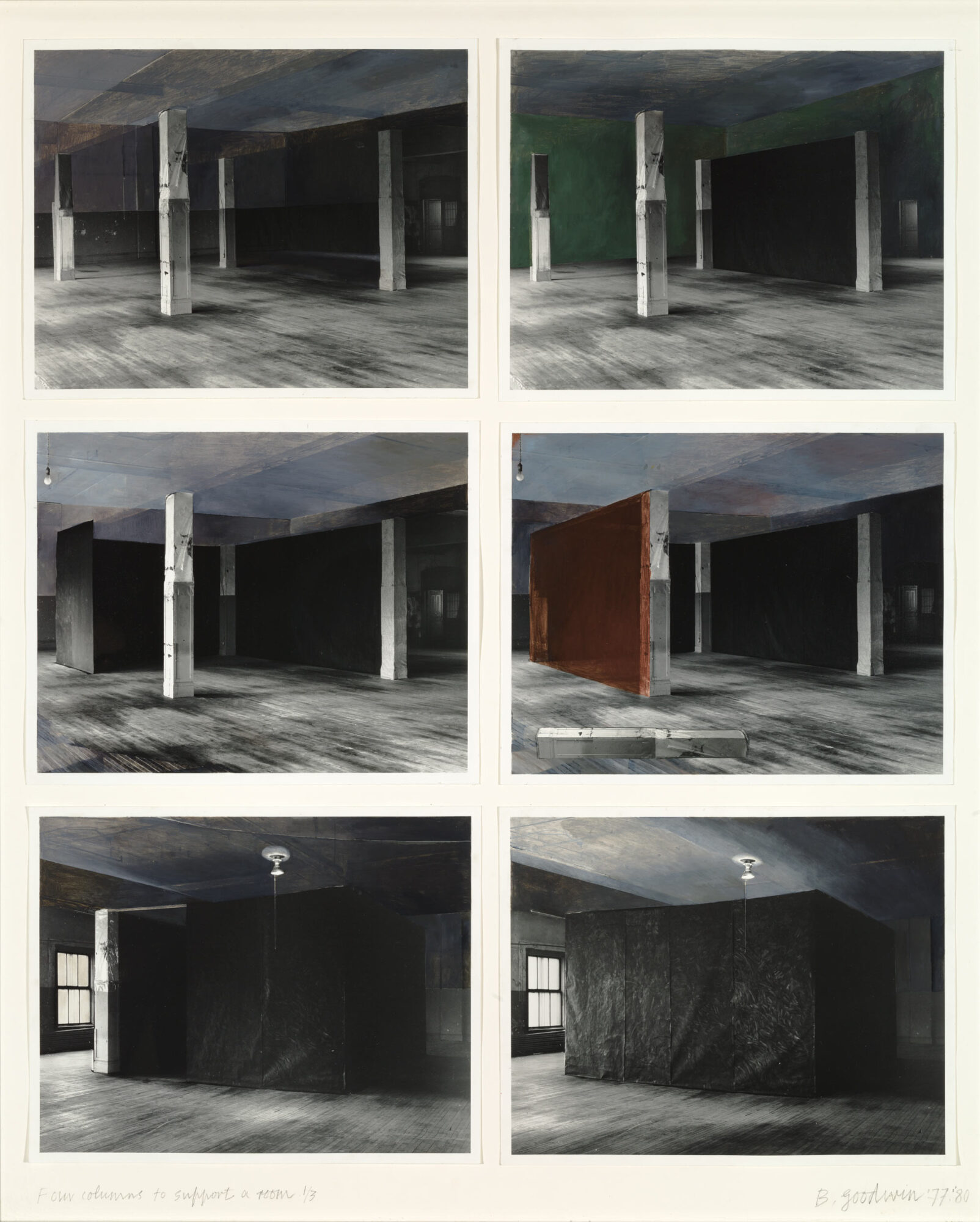

En 1977, Goodwin s’aventure au-delà du confort familier de son atelier, réalisant une grande pièce tridimensionnelle dans un entrepôt désaffecté qu’elle loue à proximité, sur la rue Clark. L’œuvre Four Columns to Support a Room (Quatre colonnes pour supporter une pièce) s’inscrit dans la continuité de ses œuvres avec des bâches. Dans cette première installation spécifique au site, l’artiste se concentre sur la présence austère de quatre colonnes architecturales dans le local, et enferme le rectangle qu’elles délimitent en suspendant un lourd papier noir autour du périmètre pour créer une pièce à l’intérieur d’une pièce. Elle en décrit la forme sculpturale et la teneur psychologique comme une « énorme masse noire semblable à un cube dans l’espace. À l’intérieur, le volume est très spécial, avec un totem dans chaque coin, éclairé par une faible ampoule ».

En 1979, lorsque Goodwin est invitée à réaliser une œuvre pour P.S.1 – un bâtiment désaffecté abritant une école publique dans le quartier Queens de New York –, elle travaille dans une salle de classe. Elle construit un corridor dans le couloir extérieur, qui mène à une échelle que le public doit gravir : « Essentiellement, elle chang[e] le point de vue du spectateur, l’obligeant à un certain effort pour voir la pièce. » L’œuvre s’intitule An Altered Point of View (Un point de vue altéré), 1979. À la même époque, Goodwin jette son dévolu sur l’appartement vide du rez-de-chaussée d’un triplex typique de l’est de Montréal appartenant à Roger Bellemare, dont elle transforme les pièces en une métaphore obsédante de vies vécues. L’impact critique de The Mentana Street Project (Projet de la rue Mentana), 1979, conduit à une succession rapide d’autres installations majeures. Les œuvres spécifiques au site deviennent l’approche préférée de la création artistique pour nombre d’artistes. Une œuvre d’art pouvait dès lors être composée de plusieurs éléments, sans devoir s’inscrire dans les limites d’un seul moyen d’expression, et être déterminée par l’espace dans lequel elle avait été conçue.

Invitation à l’exposition (recto) sur laquelle figure l’installation de Goodwin An Altered Point of View (Un point de vue altéré), 1979, en cours de réalisation pour l’exposition collective Special Projects [Spring 1979] (Projets spéciaux [printemps 1979]) à P.S.1 (aujourd’hui MoMA PS1), Queens, New York, 22 avril-10 juin 1979, Fonds Betty Goodwin, Bibliothèque et Archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.

Invitation à l’exposition (recto) sur laquelle figure l’installation de Goodwin An Altered Point of View (Un point de vue altéré), 1979, en cours de réalisation pour l’exposition collective Special Projects [Spring 1979] (Projets spéciaux [printemps 1979]) à P.S.1 (aujourd’hui MoMA PS1), Queens, New York, 22 avril-10 juin 1979, Fonds Betty Goodwin, Bibliothèque et Archives Edward P. Taylor, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Toronto.

Fidèle à son habitude, Goodwin incorpore dans ses installations des éléments de ses propres transitions en tant qu’artiste : le dessin et la peinture constituent un vocabulaire matériel familier qu’elle utilise pour transformer les espaces. Les passages qui sont devenus la signature de ses installations ont fait l’objet d’un grand groupe de dessins liés à River Piece (Fragment de rivière), 1978, une commande réalisée à la même époque pour Artpark dans les gorges de la rivière Niagara près de Lewiston, dans l’État de New York. C’est la seule sculpture extérieure que la praticienne ait réalisée.

-

Betty Goodwin, River Bed (Lit de rivière), 1977

Pastel, mine de plomb, fusain et crayon Conté sur papier BFK Rives, 75,7 x 106 cm

Musée national des beaux-arts du Québec, Québec -

Betty Goodwin, River Piece (Fragment de rivière), 1978

Acier, 82 x 648 x 155 cm

Musée des beaux-arts du Canada, OttawaVue d’installation de Fragment de rivière à Artpark, Lewiston, New York, 1978, photographie de Betty Goodwin.

-

Betty Goodwin, Riverbed (Lit de rivière), v.1977-1980

Pastel, huile, sanguine, 50 x 65 cm

Musée des beaux-arts de Montréal

En 1980, avec des artistes de tout le pays, Goodwin est invitée à participer à Pluralities 1980 Pluralités, la célébration du centenaire de l’art contemporain canadien par le Musée des beaux-arts du Canada. L’exposition est presque entièrement constituée d’installations multimédias, qui remettent en question le rôle traditionnel de l’institution en matière d’exposition et de préservation de l’art. L’approche est unique, car le musée et ses commissaires cèdent tout contrôle et permettent ainsi au groupe d’artistes d’installations de composer librement les éléments de leurs œuvres dans l’espace de la galerie, au fur et à mesure du montage de l’exposition. À cette occasion, pour son installation Passage in a Red Field (Passage dans un champ rouge), Goodwin pénètre dans de faux murs intérieurs, et dirige la lumière de la grille moderne des fenêtres extérieures du musée à travers cette ouverture vers l’intérieur de la galerie. Elle déploie des structures de couloir en acier qui traversent l’espace, et peint les murs d’un ocre rouge profond.

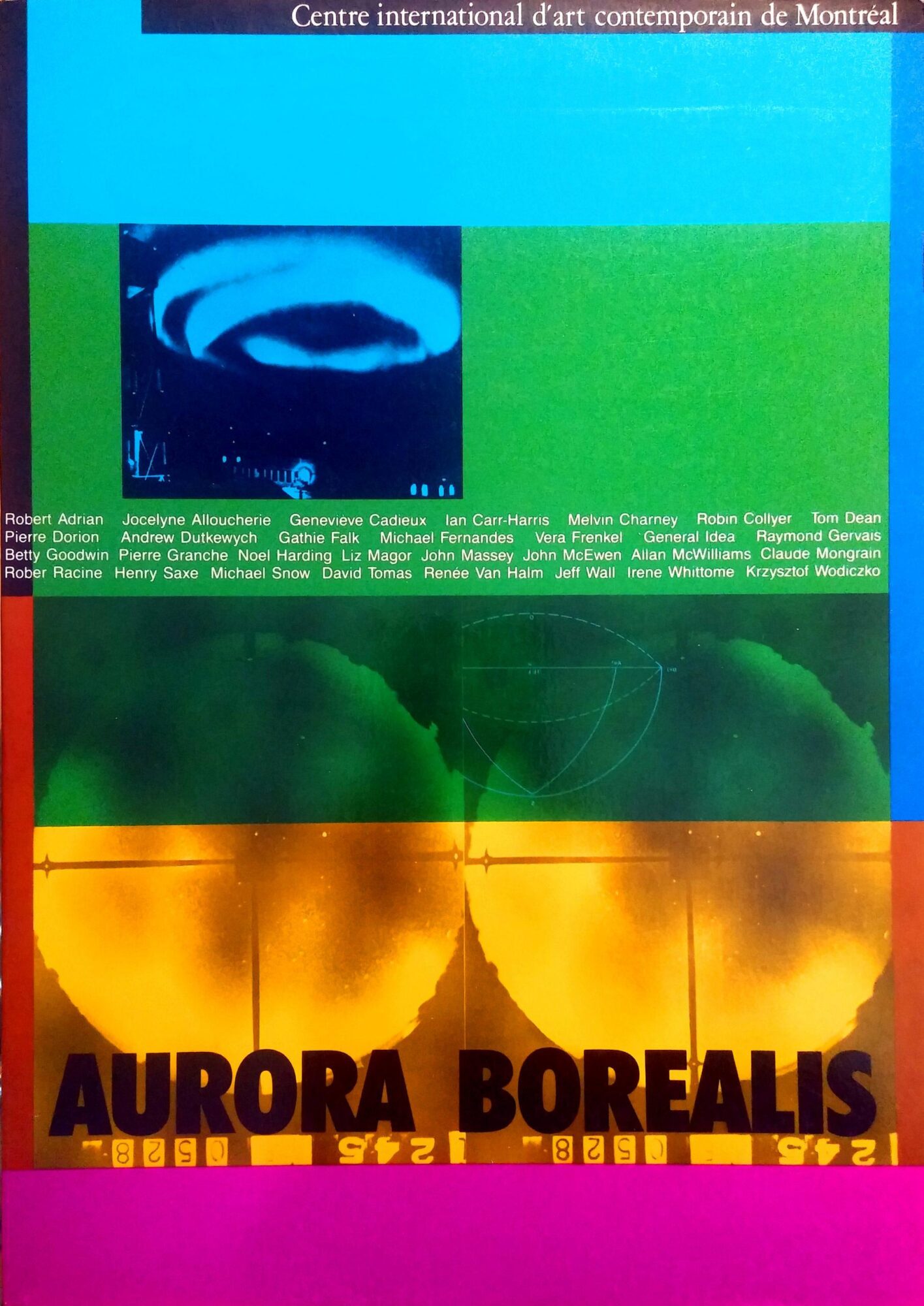

En 1982, invitée à participer à une autre exposition marquante, O Kanada, à Berlin, Goodwin travaille à nouveau sur le thème du passage pour créer In Berlin: A Triptych, The Beginning of the Fourth Part (À Berlin : un triptyque, le début de la quatrième partie), 1982-1983. Alors qu’elle met au point les éléments de cette œuvre, l’artiste réalise également des dessins de figures nageant, introduisant l’idée d’un corps luttant entre couler et remonter à la surface. Elle associe les premiers de ces grands dessins à l’installation sculpturale de Berlin, puis, en 1985, Goodwin introduit la figure dans une installation, la dessinant directement sur les murs de l’exposition indépendante Aurora Borealis, qui se tient dans un complexe commercial souterrain vide de l’avenue du Parc à Montréal.

La carrière de Goodwin prend de l’ampleur et son travail reçoit l’approbation de la critique, à une époque où la scène florissante des galeries montréalaises est en pleine mutation. En 1979, Roger Bellemare ferme la Galerie B et Goodwin travaille sans représentation pendant un an, jusqu’à ce qu’en 1981, France Morin ouvre sa galerie éponyme. Deux ans plus tard, Morin est nommée directrice de la 49th Parallel Gallery à New York, et Goodwin se retrouve à nouveau sans galerie représentative, alors que l’attention portée à son travail commence à croître de manière exponentielle. En 1984, Jared Sable, qui suit le travail de Goodwin avec admiration, l’invite à rejoindre la Galerie Sable-Castelli à Toronto, où elle exposera régulièrement jusqu’à sa fermeture en 2005.

En 1986, Goodwin rejoint la galerie que René Blouin, l’un des commissaires de l’exposition Aurora Borealis, ouvre à Montréal. Blouin devient son confident et son fidèle soutien alors qu’elle franchit de nouvelles étapes créatives en période de maturité artistique. Cette exposition inaugure son espace de la rue Sainte-Catherine, qui devient le pilier d’un réseau essentiel de galeries qui s’émanciperont bientôt dans l’édifice Belgo. Au cours des trente années suivantes, la Galerie René Blouin est la galerie d’art contemporain la plus respectée de Montréal, reconnue dans tout le pays pour l’organisation d’expositions avec des personnalités internationales telles que Kiki Smith (née en 1954), Mona Hatoum (née en 1952) et Daniel Buren (né en 1938), ainsi que plusieurs artistes parmi les plus notoires au pays, dont Jana Sterbak (née en 1955), Tom Dean (né en 1947), Geneviève Cadieux (née en 1955), Pierre Dorion (né en 1959) et Barbara Steinman (née en 1950).

Dessiner la figure

En 1986, Goodwin devient la première anglophone et la deuxième femme à recevoir le Prix Paul-Émile-Borduas, la plus haute distinction québécoise accordée aux artistes en arts visuels : « Ce fut une grande joie. J’ai été heureuse de constater que l’on ne se sentait pas concerné par le fait que j’étais juive et femme, mais que l’on récompensait plutôt mon travail. » La même année, elle présente Carbon (Carbone), une suite de dessins de figures noires carbonisées qui occupe un mur entier de la galerie Blouin. Ces compositions annoncent, de manière sinistre, la solennité des œuvres ultérieures, notamment Without Cease the Earth Faintly Trembles (Sans cesse la terre tremble faiblement), 1988, qui reflètent les préoccupations de plus en plus grandes de Goodwin à l’égard d’événements mondiaux troublants : la famine en Éthiopie et le génocide des Kurdes en Irak. Goodwin suit assidûment les informations télévisées à un moment où des images saisissantes de ces événements commencent à circuler dans les médias avec une intensité sans précédent. Elle admettra souvent qu’elle se sent obligée de connaître ces atrocités, même si elle ne peut rien faire. Son « action » se manifeste dans son travail, dans sa compulsion à aborder la souffrance et l’injustice à travers son traitement expressif du corps humain.

Goodwin dispose désormais d’une assise solide au sein de deux galeries réputées, d’un nouvel atelier et d’une nouvelle résidence, dont la construction est achevée en 1987, dans une ancienne usine de boissons gazeuses de l’avenue Coloniale sur le Plateau Mont-Royal, un quartier où elle a vécu. Elle est prête à entamer une nouvelle phase de création prolifique. L’année suivante, au Musée des beaux-arts de Montréal est présentée Betty Goodwin, œuvres de 1971 à 1987/Works from 1971 to 1987, sa première grande rétrospective muséale. Sa préoccupation pour la souffrance humaine et les événements terroristes dans le monde l’incite à réaliser plusieurs séries de dessins saisissants liés par les thèmes de la torture et de l’interrogatoire. Le critique Robert Enright résume bien l’intégration de l’actualité dans l’œuvre de Goodwin, décrivant sa sensibilité comme celle d’une « sorte de sismographe humain, documentant le moindre changement dans l’atmosphère angoissante de la fin du vingtième siècle ». Dans des œuvres telles que Two Hooded Figures with Chair, No. 2 (Deux figures portant un capuchon et chaise no 2), 1988, ses sujets fonctionnent comme des corps chargés et androgynes – des symboles humains plutôt que des acteurs d’événements spécifiques. Le nouvel atelier de Goodwin, vaste et lumineux, lui permet de laisser de grands dessins, tels que Figure/Animal Series #1 (Série figures/animaux n° 1), 1990-1991, épinglés aux murs et d’y revenir au fil du temps, alors qu’elle travaille simultanément sur plusieurs séries et commence à intégrer des éléments sculpturaux à ses compositions.

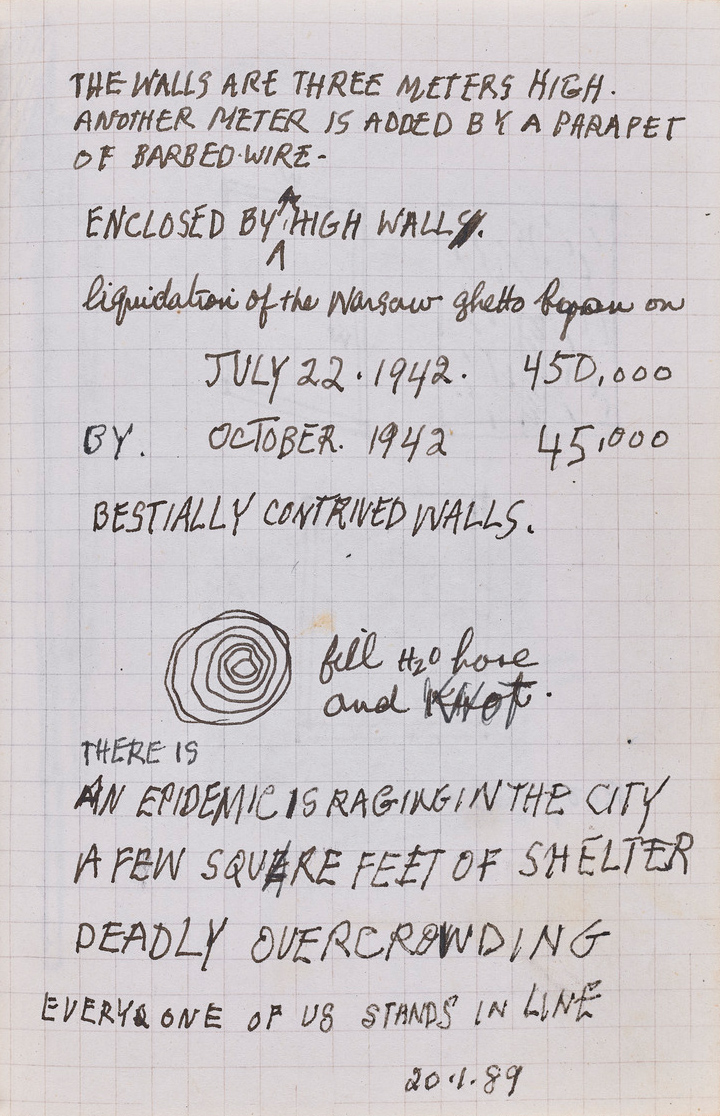

En 1989, Goodwin représente le Canada à la 20e Biennale de São Paulo au Brésil, où elle expose, en plus de nombreux dessins, une nouvelle série de plaques d’acier, Steel Notes (Notes d’acier), 1988-1989, sur lesquelles sont assemblées des textes, des aimants et de la limaille de fer. Deux ans plus tard, elle subit une autre tragédie personnelle profonde lorsque son assistant bien-aimé, Marcel Lemyre, décède des suites d’une maladie liée au sida. Les dessins de grandes figures qu’elle réalise à cette époque expriment cette perte. Elle entreprend également le travail sur deux longues séries élégiaques incarnant la fragilité de la vie, La mémoire du corps, 1990-1995, et Nerves (Nerfs), 1993-1995. Ses carnets de cette période révèlent ses lectures sur l’Holocauste, de même que ses collections de coupures de presse, qui témoignent d’une réflexion plus explicite sur la perte et son héritage juif.

Héritage et reconnaissance continue

Au fur et à mesure que la réputation de Goodwin grandit, ses assistants (pendant deux décennies et plus intimement, Marcel Lemyre, puis, après sa mort en 1991, Scott McMorran) travaillent quotidiennement avec elle et gèrent l’atelier. Avec les galeristes René Blouin et Roger Bellemare, son mari Martin et son ami Gaétan Charbonneau, c’est une véritable famille soudée qui soutient son travail et ses émotions fragiles alors que se multiplient les invitations croissantes de voyages à l’étranger pour les vernissages d’expositions.

Blouin et Goodwin voyagent souvent ensemble et, à ces occasions, ses carnets révèlent qu’elle continue d’observer attentivement le travail de ses pairs à l’international, tels que Joseph Beuys, Bruce Nauman (né en 1941) ou Nancy Spero (1926-2009). Quant à sa pratique, elle attire de plus en plus l’attention, alors que Blouin la présente à ses contacts à New York. Avec Pierre Théberge, alors directeur du Musée des beaux-arts de Montréal, ils sollicitent également l’intérêt de commissaires en Europe. Goodwin reçoit une bourse Guggenheim en 1988. L’année suivante, ses œuvres font l’objet d’une exposition personnelle au Kunstmuseum de Berne, en Suisse, suivie d’une exposition en France, organisée par la Ferme du Buisson, à Noisiel, en 1994. L’année suivante, Goodwin est invitée à participer à la 46e Biennale de Venise, dans le cadre de l’exposition phare Identité et altérité. Au Canada, la Art Gallery of Windsor (aujourd’hui Art Windsor-Essex) et le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) collaborent à l’organisation de Betty Goodwin : Signes de vie/Betty Goodwin: Signs of Life, une exposition rétrospective de ses œuvres des quinze dernières années. En 1995, Goodwin reçoit le prix Gershon Iskowitz et, en 1998, le premier prix Harold Town pour le dessin.

En 1996, le Musée des beaux-arts de l’Ontario (MBAO) annonce la donation de 150 œuvres de l’artiste par Betty et Martin Goodwin. Le musée en a par ailleurs acheté dix-huit autres, constituant ainsi la plus grande collection d’œuvres de Betty Goodwin au sein d’une institution publique. Par la suite, en 1999, le MBAO présente The Art of Betty Goodwin (L’art de Betty Goodwin), une exposition majeure accompagnée d’une publication collective. Au cours de la décennie suivante, Goodwin expose régulièrement dans les galeries qui la représentent à Montréal, Toronto et New York et, en 2002, le MBAC célèbre sa pratique de l’estampe en organisant une exposition exhaustive et en publiant un catalogue raisonné. L’année suivante, elle reçoit le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques et est nommée officière de l’Ordre du Canada. Bien qu’elle travaille toujours dans son atelier, à la fin de cette période de plus de cinq ans de célébration de ses réalisations, son rythme ralentit. Goodwin est plus fatiguée et commence à se retirer. Dans sa série Beyond Chaos (Au-delà du chaos), 1998-1999, des figures prisonnières de spirales de temps flottent dans des dessins générés à partir de photographies de nuages.

Les cinq dernières années de la vie de Goodwin se déroulent tranquillement dans sa maison et son atelier de Montréal. Elle décède le 1er décembre 2008. Le Musée d’art contemporain de Montréal rend hommage à son œuvre en 2009 par une exposition et par la publication d’un ouvrage sur la collection de ses pièces que détient le musée. La contribution de Goodwin à l’art canadien continue d’être honorée dans les musées et les galeries d’un bout à l’autre du pays.

Le moyen d’expression de prédilection de Goodwin évolue au cours de quatre décennies, mais son engagement envers la figure ne faiblira jamais. Elle sonde les paradoxes de l’existence humaine dans une gamme prodigieuse d’œuvres exploitant le corps – par sa présence ou son absence – comme métaphore de la mémoire, du deuil et de la fragilité de la vie. Avec des créations de grande envergure et d’une intensité remarquable, comme la série Swimmers (Figures nageant), 1982-1988, elle revendique le dessin comme un moyen d’expression primaire plutôt que préliminaire. Au moment de sa mort, le langage matériel inimitable de la figuration de Goodwin est célébré à l’échelle nationale et reconnu à l’international.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements