La culture visuelle de la guerre permet de discerner l’évolution de l’environnement politique et des valeurs sociales du Canada. Elle révèle ce qui est priorisé dans les programmes d’art de guerre officiellement sanctionnés, et la façon dont l’art et les objets sont exposés et mis en relation dans les collections des musées. La représentation des peuples autochtones et des femmes a changé radicalement au fil du temps, en phase avec l’évolution de la société en général, tout comme la façon dont les artistes traitent les sujets tels que la propagande, la religion, la violence, l’identité ou la protestation.

Art de guerre officiel

La production d’images artistiques s’inscrit dans des relations de pouvoir qui, à leur tour, contribuent à perpétuer les structures d’autorité au sein de la société. De nombreux pays ayant participé aux guerres mondiales depuis 1900, par exemple, ont établi et continuent de soutenir des programmes officiels d’art de guerre. Ces programmes soutiennent et documentent les activités militaires approuvées par le gouvernement et, à des degrés divers, ils servent de lieux de mémoire pour les événements dont les autorités souhaitent qu’on se souvienne. Les archives visuelles d’art de guerre canadien les plus importantes sont constituées des collections rassemblées par les quatre programmes nationaux officiels d’art militaire : le Fonds de souvenirs de guerre canadiens (FSGC) créé lors de la Première Guerre mondiale; la Collection d’œuvres commémoratives de la guerre mise sur pied à l’occasion de la Seconde Guerre mondiale; le Programme d’aide des Forces canadiennes aux artistes civils (PAFCAC) établi pour documenter l’histoire militaire suivant la Seconde Guerre mondiale; et l’actuel Programme d’arts des Forces canadiennes (PAFC).

Au cours de la Première Guerre mondiale, l’homme d’affaires canadien Sir Max Aitken (futur Lord Beaverbrook) initie la création du Fonds de souvenirs de guerre canadiens, dont le financement provient principalement de sources privées. Celui-ci vit en Angleterre et baigne dans une culture de demeures ancestrales tapissées de portraits militaires et de scènes de bataille, un environnement qui le conduit à considérer l’art de guerre non seulement comme un document historique mais aussi comme une expression de l’identité nationale, un contexte qu’il cherche à reproduire au Canada. Force est de constater qu’il atteindra son objectif, car les expositions organisées par le FSGC après le conflit conduiront à la reconnaissance des artistes canadiens et de leurs réalisations en temps de guerre en même temps qu’elles participeront à affirmer l’indépendance nationale du pays.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les artistes exercent de fortes pressions pour que soit relancé le programme de Beaverbrook, estimant que, dans une guerre « totale », les artistes ont un rôle important à jouer dans la communication des informations et la documentation des événements partagés. Toutefois, il faudra attendre trois ans après le début du conflit pour qu’un programme d’art de guerre soutenu par le gouvernement voie enfin le jour, soit la Collection d’œuvres commémoratives de la guerre.

Pendant la guerre froide – la longue période de tension géopolitique mondiale dominée par la course aux armements entre les États-Unis et l’Union soviétique et les engagements simultanés de rétablissement et de maintien de la paix à l’étranger –, les artistes et l’État se montrent manifestement moins préoccupés par la promotion de programmes d’art de guerre. Fondé en 1968, plus de vingt ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, le Programme d’aide des Forces canadiennes aux artistes civils (PAFCAC), voit son financement s’interrompre dans l’indifférence générale en 1995.

La fierté de la contribution du Canada à la sécurité mondiale durant la période de l’après-guerre froide, à partir de 1989, ravive l’intérêt pour la valeur publique de l’art de guerre et, en 2001, le ministère de la Défense nationale met sur pied le Programme d’arts des Forces canadiennes (PAFC). Il s’agit du seul programme officiel à appuyer tous les arts, notamment la musique, la poésie et le théâtre, bien que les arts visuels prédominent. En outre, il laisse une grande liberté aux artistes, même le droit d’explorer des thèmes liés à la protestation et aux sentiments antiguerres, sans compter qu’ils peuvent également conserver les œuvres qu’ils ont produites dans le cadre du programme. Alors que le Canada s’implique dans la campagne internationale contre le terrorisme, le PAFC encourage les artistes à étudier la façon dont les conflits ou la guerre façonnent et remodèlent l’identité canadienne, ce qui favorise une autre perspective critique sur l’œuvre comme production artistique plutôt que document historique.

Ces quatre programmes officiels d’art militaire ont engendré des œuvres qui, ensemble, offrent un témoignage visuel important, mais incomplet, des réalisations martiales du pays. Par exemple, le FSGC et la Collection d’œuvres commémoratives de la guerre ont tous deux engendré des peintures à saveur héroïque, comme Canadian Artillery in Action (Artillerie canadienne en action), 1918, de Kenneth Forbes (1892-1980) et Per Ardua Ad Astra (la devise latine de la force aérienne « À travers l’adversité, jusqu’aux étoiles »), 1943, de Carl Schaefer (1903-1995). Ces deux programmes présentent essentiellement un point de vue anglophone, la participation des francophones étant faible et la représentation autochtone et féminine, limitée.

Dans la première moitié du vingtième siècle, l’activité militaire est non seulement fortement masculine, mais les deux guerres mondiales coïncident avec deux phénomènes importants : l’élimination des Autochtones, avec l’instauration officielle du régime des pensionnats, et l’évolution du nationalisme canadien-français, caractérisé par une distanciation envers l’Empire britannique – phénomènes qui expliquent en partie l’exclusivité du point de vue anglophone dans l’art de guerre de l’époque. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, on déploie des efforts pour repérer des artistes francophones susceptibles de contribuer à la Collection d’œuvres commémoratives de la guerre, mais sans grand succès, à l’exception d’Albert Cloutier (1902-1965), qui réalise des portraits d’avions tels que Bluenose Squadron Lancaster X for Xotic Angel (Le Lancaster X de l’escadron Bluenose pour Xotic Angel), 1945.

Le ministère de la Défense nationale lance les deux derniers programmes officiels d’art militaire, le PAFCAC et le PAFC, avec la participation soutenue d’organismes culturels nationaux, dont le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée canadien de la guerre. Les deux programmes reposant sur la coopération militaire, les thèmes abordés dans leurs œuvres reflètent les intérêts de l’Armée canadienne. L’art du PAFCAC, si longtemps associé à la guerre froide, témoigne de ces préoccupations – citons, à titre d’exemple, Guard Post – Refuelling Stop – Sinai (Poste de garde – Poste de ravitaillement – Sinaï), 1975, de Geoffrey Jamieson (1931-2017), qui représente un soldat des Nations Unies posté dans une minuscule guérite de tôle ondulée en plein désert apparemment vide du Sinaï, dont la limite nord-est longe la frontière entre l’Égypte et Israël, deux anciens ennemis. Les artistes participants documentent également des activités militaires domestiques, c’est-à-dire les situations d’urgences civiles telles que les incendies, les inondations ou les tempêtes requérant l’aide de l’armée. Seaman with Fenders (Marin transportant des pare-battages), 1985, d’Attilio Francella (né en 1948), constitue notamment l’une de ces œuvres non héroïques.

The Expulsion [in white] (L’expulsion [en blanc]), 2013, de Mary Kavanagh (née en 1965), offre un bel exemple des œuvres découlant du programme actuel, le PAFC, plus audacieux. Lors d’une visite à Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC), l’artiste filme les membres du groupe de Défense et analyse radiologique qui participent à une formation en détection des radiations et des agents biologiques et chimiques. Kavanagh conçoit un diptyque à la fois simple et réfléchi dans lequel elle juxtapose les portraits de deux soldats vêtus de combinaisons de protection hautement perfectionnées. Plutôt que d’exhiber les qualités militaires de ses sujets, l’artiste souligne leur vulnérabilité, quel que soit le genre auquel ils s’identifient, ainsi que la sophistication technologique caractéristique de la guerre au vingt-et-unième siècle.

Le PAFC témoigne également de l’évolution du Canada vers une société multi-ethnique. Ainsi, le peintre Zeqirja Rexhepi (né en 1955), originaire du Kosovo, adopte un style abstrait marqué dans ses peintures cérémonielles de 2004. Quant au photographe Ho Tam (né en 1963), originaire de Hong Kong, il joue avec l’idée romantique de la mer : en 2005, il a photographié l’équipage d’un navire en route pour Hawaï, ouvrant la voie à de multiples interprétations des échanges entre marins. L’œuvre interactive My 8 Days as a War Artist (Mes 8 jours en tant qu’artiste de guerre), 2018, de la vidéaste canado-japonaise Midi Onodera (née en 1961), résulte d’un bref voyage en Afghanistan en septembre 2010. Créé sur une période de sept ans à partir de matériaux choisis de manière aléatoire, ce récit aux multiples facettes puise dans la mémoire, l’inconnu et l’imaginaire, et tente de donner un sens à son expérience militaire.

Dans l’histoire canadienne récente, créer des œuvres d’art s’est avéré plus facile que de leur trouver un emplacement. Après la Première Guerre mondiale, un nouveau musée d’art de guerre canadien à Ottawa devait héberger les œuvres officielles relatives au conflit, mais celui-ci n’a jamais été construit. Au lieu de cela, jusqu’en 1971, c’est le Musée des beaux-arts du Canada qui a abrité les œuvres rassemblées par le FSGC et par la Collection d’œuvres commémoratives de la guerre. À partir de cette date, le Musée canadien de la guerre, dont les origines remontent à 1880, a pris le relai, en élargissant graduellement sa collection d’œuvres d’art et en organisant régulièrement des expositions d’art de guerre. Sous l’égide du ministère de la Défense nationale, un réseau de soixante-dix musées militaires au Canada, pour la plupart associés à des régiments canadiens et installés dans d’anciennes salles d’exercices parfois impressionnantes, notamment celle du régiment The Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada au square Cartier à Ottawa, commande et collectionne également des œuvres liées à l’histoire de certains régiments.

Durant la majeure partie du vingtième siècle, les artistes de guerre officiels canadiens reçoivent un salaire ainsi qu’un montant permettant de couvrir les coûts de matériel, de logement, de transport et d’espace en atelier. Les autorités vérifient le travail des artistes, leur suggèrent des sujets à traiter s’ils n’en imposent pas d’emblée, et déterminent la taille et le support de chaque pièce. Les œuvres qui en résultent entrent automatiquement dans la collection officielle d’art de guerre et, grâce à leur participation à ces programmes, de nombreux artistes établissent leur réputation.

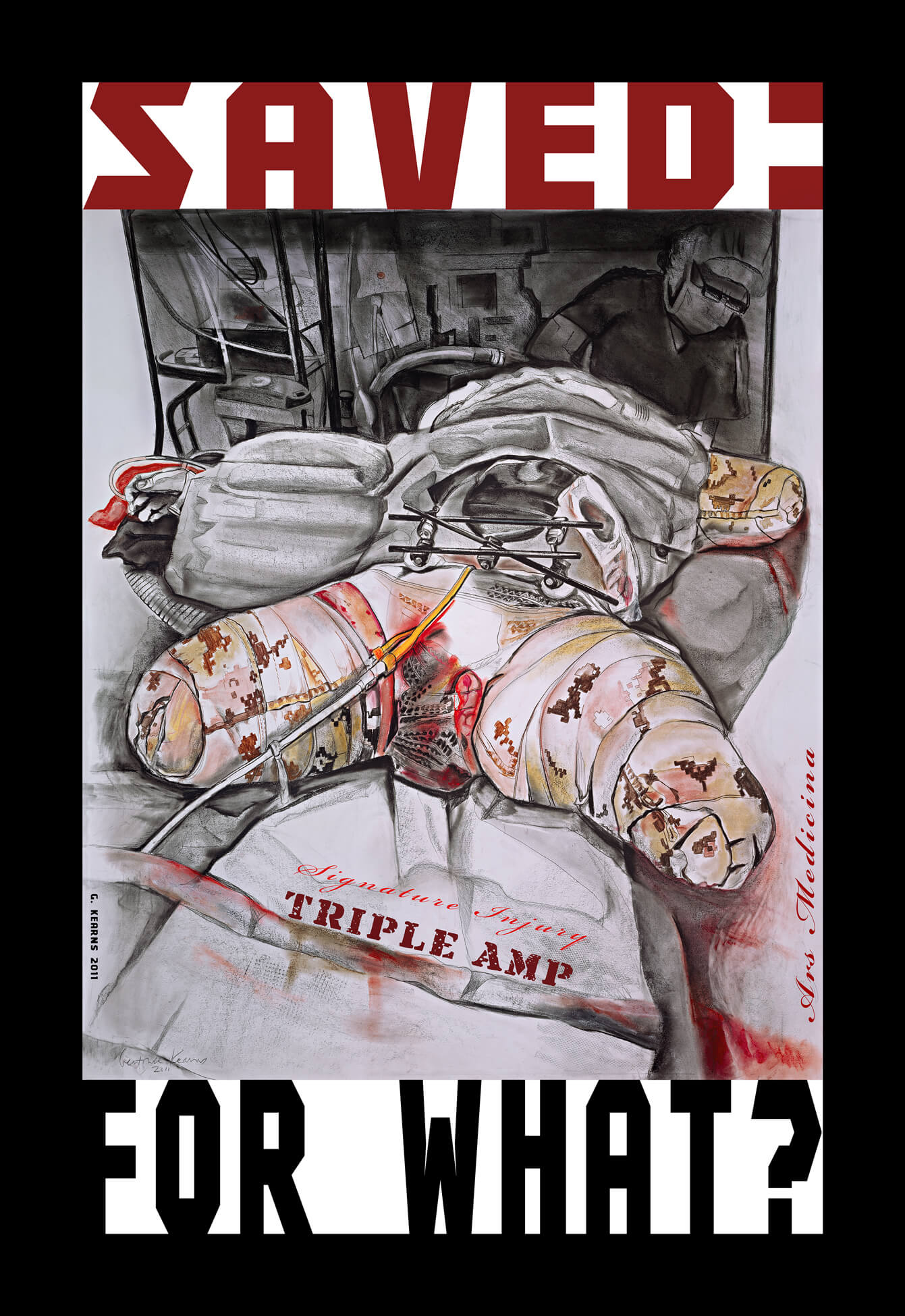

Néanmoins, au vingt-et-unième siècle, cette entente ne tient plus. Les Forces armées fournissent aux artistes du PAFC l’hébergement, le transport ainsi que l’occasion de présenter leurs œuvres dans des expositions tenues aux deux ans, mais les dégagent de toute obligation ou engagement à long terme. Grâce à l’appui de leurs marchands, certains artistes exposent de façon indépendante avec succès, et quelques-uns réalisent même des ventes. Toutefois, la plupart font don d’une partie de leur production à des galeries d’art et à des musées en échange de reçus fiscaux : peu d’institutions envisagent en effet d’acheter des œuvres, et le marché de l’art de guerre contemporain demeure restreint. Les paysages élégiaques évoquant le conflit connaissent un certain succès, tout comme la machinerie de guerre, mais les images dérangeantes ou explicitement violentes du champ de bataille se font écarter des collections publiques canadiennes. Exemplaire de ce type d’images bouleversantes, Saved: For What? (Sauvé : pour quoi?), 2011, de Gertrude Kearns (née en 1950), montre un soldat triple amputé sur un lit d’hôpital.

Hormis les politiques de collection, les quatre programmes officiels d’art de guerre restreignent chacun à leur façon l’expression artistique, les artistes ne jouissant pas de la liberté physique ou mentale de créer indépendamment des infrastructures militaires. Même ceux et celles qui s’opposent à la guerre se voient limités dans leur pratique : la plupart hésitent à produire un art antiguerre ou de protestation alors qu’ils sont entourés de personnel militaire dévoué. Beaucoup choisissent de rendre hommage au service rendu; ainsi, Karen Bailey documente le travail du personnel de soutien médical de l’hôpital de rôle 3 de Kandahar, en Afghanistan, à la suite de sa visite sur place en 2007. En outre, aborder la principale conséquence de la guerre – la mort – s’est toujours révélé problématique, et ce, autant pour l’artiste que pour le spectateur. Parmi les 13 000 pièces de la collection d’art du Musée canadien de la guerre, moins d’une centaine d’œuvres montrent des cadavres. Les faits prouvent que nous préférons le deuil et le souvenir ritualisés à la représentation de ce côté sombre de notre histoire – au lieu de les dépeindre véritablement, nous réduisons nos morts à des coquelicots et autres symboles. D’ailleurs, la majorité des pays alliés du Canada dans les guerres mondiales – le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande – connaissent des variations de ce modèle d’engagement dans leur art de guerre officiel.

L’impact des expositions

Les expositions à thème militaire célèbrent traditionnellement les exploits accomplis à la guerre et rappellent aux Canadiens et Canadiennes qui composent le public les énormes contributions de leurs familles, de leurs communautés et de leur pays à l’effort de guerre ou de maintien de la paix dans leur pays ou à l’étranger. Grâce à leurs présentations visuelles générant un fort impact émotionnel, les expositions d’art de guerre peuvent également servir à des fins éducatives, commémoratives et propagandistes, car elles montrent des scènes de conflit et inspirent la fierté nationale. Elles peuvent même permettre de récolter des fonds grâce à la vente d’estampes, d’affiches ou de catalogues. Le plus souvent, elles sont organisées par des organismes gouvernementaux, notamment le Musée canadien de la guerre, le Musée des beaux-arts du Canada, Bibliothèque et Archives Canada et le ministère de la Défense nationale. Les réactions du public divergent parfois de celles souhaitées par les institutions. Ainsi, lorsque la nouvelle institution pluraliste, le Musée canadien de la guerre, a ouvert ses portes en 2005, des membres du public se sont opposés à l’inclusion d’une peinture représentant un soldat canadien condamné pour un acte criminel – il s’agit de l’œuvre de Gertrude Kearns intitulée The Dilemma of Kyle Brown: Paradox in the Beyond (Le dilemme de Kyle Brown : paradoxe dans l’au-delà), 2001.

Toutefois, la prise de conscience de l’influence des expositions d’art militaire et du rôle qu’elles peuvent jouer en faveur des actions gouvernementales remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. En janvier 1919, on inaugure la Canadian War Memorials Exhibition (Exposition sur les monuments commémoratifs de guerre canadiens) à la Royal Academy of Arts de Londres. La guerre n’ayant pris fin que huit semaines plus tôt, certains artistes, comme Richard Jack (1866-1952), s’affairaient à achever leurs peintures à l’académie dans les jours précédant l’ouverture officielle. L’exposition débute sa tournée aux États-Unis en juillet 1919, accueillie par la Anderson Galleries de New York, avant de se poursuivre au Canada. En Grande-Bretagne, elle crée un précédent avec la vente et la promotion d’un catalogue (au coût d’un shilling), d’une édition limitée de trois cents reproductions de douze des peintures, d’un livre somptueux intitulé Art and War (au coût d’une livre, un shilling) et plusieurs éditions d’eaux-fortes, de lithographies et de pointes-sèches. Malgré ce remarquable exercice de marketing, les ventes s’essoufflent rapidement : on se souvient déjà des séquelles tragiques de la guerre plutôt que des exploits héroïques qu’elle a suscités.

En août 1920, la section canadienne du FSGC expose la deuxième partie de la collection de peintures du programme à l’Exposition nationale canadienne de Toronto. Bon nombre de ces œuvres ont pour auteurs des artistes canadiens et portent sur les dernières phases de la guerre, soit « l’entrée triomphale des troupes canadiennes dans les villes libérées et en Rhénanie allemande, la reddition de la flotte allemande, le retour des réfugiés dans leurs foyers dévastés et autres sujets similaires », selon le catalogue. Encore une fois, cette publication indique où l’on peut se procurer les photographies de guerre officielles à Toronto ou à Montréal, en plus de fournir le prix des eaux-fortes, des pointes-sèches et des lithographies de guerre réalisées par des artistes britanniques et canadiens.

La liste des estampes disponibles, plus longue que celle de l’exposition britannique, comporte entre autres trois lithographies de C. W. Jefferys (1869-1951); seize lithographies d’Arthur Lismer (1885-1969); et six eaux-fortes de Dorothy Stevens (1888-1966), dont Munitions – Heavy Shells (Munitions – obus de gros calibre), v.1918. Une autre occasion de tirer profit de la vente d’estampes se présente en 1921, lorsque l’Ordre impérial des filles de l’Empire reproduit dix-huit des peintures pour les distribuer aux écoles canadiennes. Parmi ces œuvres figurent notamment Canada’s Grand Armada Leaving Gaspé Bay (La grande armada du Canada quitte la baie de Gaspé), s.d., de Frederick Challener (1869-1959).

D’autres expositions d’art de guerre canadien se tiennent de façon intermittente entre les deux guerres mondiales, généralement à l’occasion d’anniversaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des artistes canadiens actifs, dont Will Ogilvie (1901-1989), participent à un certain nombre d’expositions mises sur pied par différentes organisations. Ces activités culminent avec une grande exposition d’art de guerre au Musée des beaux-arts du Canada en 1946, qui réunit tous les artistes de l’armée. Au cours des décennies suivant la guerre, deux expositions voyagent à travers les villes du Canada : A Terrible Beauty : The Art of Canada at War (Une terrible beauté : l’art du Canada en guerre), conçue par le Musée canadien de la guerre et Heather Robertson en 1977, et Canadian Artists of the Second World War (Les artistes canadiens de la Seconde Guerre mondiale), organisée par Joan Murray en 1981.

À la fin des années 1990, le Musée canadien de la guerre produit l’exposition à succès (et son catalogue) Tableaux de guerre : chefs-d’œuvre du Musée canadien de la guerre : elle fera en effet le tour du Canada entre 1999 et 2004 et sera vue par près d’un demi-million de visiteurs. Enfin, en 2007, le musée brise le préjugé contre les femmes et la guerre en organisant deux expositions élaborées dans une perspective féminine, Épouses de guerre – portraits d’une époque, une installation de Bev Tosh (née en 1948), et De fil en aiguille, une réalisation de Johnnene Madison (née en 1943), qui ont été très appréciées du public. L’année suivante, le musée présente une sélection d’œuvres des programmes PAFCAC et PAFC intitulée Sur le vif : l’art militaire de la Corée à l’Afghanistan. La Galerie des fondateurs des Musées militaires de Calgary, en Alberta, accueille un certain nombre d’expositions thématiques d’art militaire contemporain pour présenter le travail d’artistes de guerre individuels, parmi lesquels Dick Averns (né en 1964), avec War Art Now (L’art de guerre aujourd’hui), 2010-2011; Norman Takeuchi (né en 1937), avec A Measured Act (Un acte mesuré), 2006; et Tosh, dont le travail sur les épouses de guerre (ici sous le titre de One Way Passage (Passage aller simple), 2001), a également fait l’objet d’une tournée mondiale. Depuis 2015, une nouvelle série d’expositions biennales fait connaître le travail des groupes d’artistes du PAFC. Les œuvres du groupe 6 ont été exposées au Diefenbunker à Carp, en Ontario, en 2015-2016, et celles des groupes 7 et 8 au Musée canadien de la guerre en 2018 et 2020 respectivement.

Les institutions nationales à Ottawa organisent la plupart de ces expositions en s’appuyant sur les collections et les programmes officiels. Par conséquent, les peintures, les estampes, les sculptures et les photographies officielles bénéficient d’une grande visibilité auprès des Canadiens qui s’intéressent à l’art de guerre, tandis que les autres formes d’expressions visuelles relatives au conflit – l’art de protestation, par exemple –, associées aux développements de l’art contemporain plutôt qu’à l’art de guerre, sont présentées dans des institutions publiques comme le Musée des beaux-arts du Canada. La réputation et la reconnaissance durables de l’art de guerre officiel paraissent aujourd’hui surprenantes, ce genre n’ayant jamais bénéficié d’un espace d’exposition permanent et durable.

Mémoriaux et commémoration

Au fil des siècles, des individus, des groupes et des organisations commandent ou créent des œuvres d’art pour consigner leurs exploits et leurs défaites militaires et en transmettre le souvenir aux générations futures. Les monuments commémoratifs canadiens font partie des rituels humains de deuil et contribuent à la formation identitaire.

L’art commémoratif des peuples autochtones est rare jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle. L’un des sites les mieux préservés se trouve au parc provincial Áísínai’pi/Writing-on-Stone, dans le sud de l’Alberta. Ce site, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, abrite une importante série de pétroglyphes de petite taille gravés sur les falaises de grès de la rivière Milk, certains datant de plusieurs milliers d’années. Quelques-unes de ces gravures, incarnant des hommes armés de fusils, des chariots et des chevaux, témoignent des contacts avec les Européens. Une scène particulièrement complexe qui mesure quatre mètres de long et qui dépeint un campement circulaire, des guerriers montés, des tipis, des fusils et des coups de feu, pourrait commémorer une bataille réelle ayant eu lieu à la fin des années 1880 (Retreat Up the Hill Battle), d’après le récit relaté en 1924 par Bird Rattle, un aîné aamsskápipikáni.

Dans la culture occidentale, les mémoriaux représentent autant des monuments spécifiques – comme le Monument à la mémoire de Joseph Brant, 1886, érigé soixante-dix-neuf ans après la mort de Thayendanegea (Brant) – que des bâtiments, des parcs, des écoles, des rues ou des autoroutes portant le nom de héros militaires. La commémoration personnelle, quant à elle, peut prendre la forme de courtepointes, d’albums de photos ou de souvenirs encadrés; parfois même, elle s’exprime par le choix du prénom d’un enfant. La très grande majorité des communautés du Canada détient une salle commémorative. Même la géographie canadienne joue un rôle, avec les collines, les pics, les lacs et les autres caractéristiques territoriales auxquelles on donne un sens nouveau par la désignation commémorative.

Avant le vingtième siècle, les monuments commémoratifs canadiens célébraient les grands chefs et les victoires, et non les décès de militaires ordinaires. Citons par exemple le Monument Brock à Queenston, en Ontario, dédié à la mémoire du major-général Sir Isaac Brock, lequel a repoussé les troupes américaines lors de la bataille de Queenston Heights pendant la guerre de 1812. Un premier monument érigé en 1824 avait été dynamité en 1840, vraisemblablement par un agitateur antibritannique. Dix mille personnes se sont rassemblées sur le site pour inaugurer un second mémorial, dévoilé en 1859.

Au vingtième siècle, la Première Guerre mondiale suscite le désir d’ériger des monuments commémoratifs sur tous les champs de bataille possibles et, au Canada, dans chaque communauté, notamment sur les lieux des écoles, des parcs, des universités et des grands magasins. La raison est simple : les morts ne sont jamais rentrés chez eux. Avant la fin de la Première Guerre mondiale, les autorités britanniques décident de ne pas rapatrier les dépouilles des soldats, soutenant que ceux-ci doivent être enterrés là où ils sont tombés. Par conséquent, les cimetières de la Commission de sépultures de guerre du Commonwealth, très visités mais non pas de conception canadienne, et campés sur des sites de bataille à travers le monde, s’inscrivent au cœur des souvenirs de guerre nationaux du vingtième siècle.

De la Crète au Myanmar en passant par Hong Kong, partout en Europe, on rencontre çà et là des tombes de soldats canadiens. Comme le montre le tableau anonyme Tyne Cot Cemetery [Passchendaele] (Cimetière Tyne Cot [Passchendaele]), v.1971 ou avant, ces pierres tombales simples, de forme rectangulaire, portent le nom, le grade et l’unité de service de chaque soldat et, parfois, la famille y laisse la marque d’un vibrant hommage. Dans le cas des aviateurs morts au combat, les pierres tombales des victimes à bord du même avion se touchent. Et, lorsque les restes n’ont pu être identifiés, la pierre tombale porte la mention « Connu de Dieu seul ».

Le Mémorial national du Canada à Vimy (1921-1936) en France, du sculpteur Walter S. Allward (1876-1955), qui commémore la prise de la crête de Vimy à Pâques 1917, constitue le plus célèbre monument de guerre canadien outre-mer. Néanmoins, l’œuvre d’Allward ne figure pas seule dans sa catégorie. En effet, le Mémorial canadien à Saint-Julien, en Belgique, conçu par Frederick Clemesha (1876-1958) et connu sous le nom de The Brooding Soldier (Le soldat en méditation), 1923, qui commémore la participation du Canada à la deuxième bataille d’Ypres de 1915, offre un autre exemple de monument national réputé érigé à l’étranger. Dans la majorité des cas, les principaux monuments commémoratifs au Canada sont des reproductions importées de l’extérieur, généralement d’Italie. Seuls une poignée de sculpteurs canadiens de l’époque se sont vus confier quelques projets de cet ordre – mentionnons ici Elizabeth Wyn Wood (1903-1966), auteure du Monument commémoratif de guerre Welland-Crowland de 1939, et son mari, Emanuel Hahn (1881-1957), qui a réalisé le monument aux morts de Westville, en Nouvelle-Écosse, en 1921, une sculpture figurative d’un soldat en deuil.

Le monument à la mémoire de Guy Drummond, fils de Sir George Drummond, ancien président de la Banque de Montréal, figure parmi les œuvres de commémoration privée. Lorsqu’il est tué au cours de la deuxième bataille d’Ypres en avril 1915, sa famille, l’une des plus riches au Canada, demande au médecin et sculpteur canadien Robert Tait McKenzie (1867-1938) de lui rendre hommage avec une petite statue représentant le jeune soldat en uniforme militaire. Cette pièce, aujourd’hui exposée au Musée canadien de la guerre, est classée à titre d’artefact de guerre plutôt que comme monument commémoratif.

Partout au Canada, les infirmières et leurs associations recueillent 32 000 $ pour financer le Monument commémoratif des infirmières militaires, érigé en 1926 dans le Hall d’honneur de l’édifice du Centre sur la Colline du Parlement. Sculpté dans le marbre par le célèbre artiste de monuments de guerre montréalais George William Hill (1862-1934), le mémorial comporte des figures allégoriques, qui soulignent les vertus de la profession d’infirmière.

Des fabricants de vitraux, tels que la famille McCausland – dont l’entreprise, fondée à Toronto en 1856, est toujours active à ce jour, soit cinq générations plus tard –, réalisent également des vitraux commémoratifs. Une série de douze vitraux ornant l’hôtel de ville de Kingston, en Ontario, célèbre les batailles et les groupes qui ont joué un rôle important dans le conflit. Par ailleurs, une autre forme d’art se répand durant cette période, jusqu’à devenir omniprésente : il s’agit des tableaux d’honneur décorés où les noms des membres d’une communauté tombés au combat apparaissent intégralement.

Une fois la Seconde Guerre mondiale déclarée, bon nombre des monuments commémoratifs de la Première Guerre mondiale viennent tout juste d’être achevés, notamment le Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa, 1926-1932, conçu par le sculpteur anglais Vernon March (1891-1930). À l’époque, on expose le modèle original intitulé La Réponse, 1925, au Musée canadien de la guerre; en 1982, on ajoute au mémorial terminé les dates de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée; enfin, le 11 novembre 2014, on consacre à nouveau le monument afin d’inclure les dates de la guerre d’Afrique du Sud, 1899-1902, et de la mission canadienne en Afghanistan, 2001-2014. Depuis l’an 2000, le mémorial est également le site de la Tombe du soldat inconnu, réalisée par la sculptrice canadienne Mary-Ann Liu (née en 1958). En 2017, grâce au soutien du public et du gouvernement, le Monument national de l’Holocauste est inauguré. L’œuvre Un paysage de deuil, de souvenirs et de survie, conçue par l’architecte américain d’origine polonaise Daniel Libeskind (né en 1946) et par l’architecte paysagiste canadien Claude Cormier (né en 1960), évoque une étoile de David hexagonale brisée, symbole de l’identité juive moderne. Elle commémore les six millions d’hommes, de femmes et d’enfants juifs assassinés pendant l’Holocauste et les millions d’autres victimes de l’Allemagne nazie et de ses collaborateurs.

La guerre froide entraîne la création d’une nouvelle pièce, Réconciliation : le monument au maintien de la paix, 1992, signée par l’architecte paysagiste germano-canadienne Cornelia H. Oberlander (née en 1921), le sculpteur canadien Jack K. Harman (1927-2001) et l’architecte canadien d’origine jamaïcaine Richard G. Henriquez (né en 1963). L’œuvre montre trois gardiens de la paix postés sur des murs en pierre, dont les lignes brisées convergent en un point central, symbole de la réconciliation. La maquette des trois figures, réalisée par Harman, fait partie de la collection du Musée canadien de la guerre.

Les médailles reconnaissent et commémorent le service et non la mort. Tous les soldats canadiens en reçoivent – généralement plus d’une – mais peu d’entre elles sont de conception canadienne. L’artiste de guerre officiel Charles Comfort (1900-1994) conçoit néanmoins la Médaille canadienne du volontaire, décernée aux militaires s’étant engagés volontairement en vue de servir dans les forces actives de la Marine, de l’Armée ou de l’Aviation canadiennes, peu importe leur grade, entre le 3 septembre 1939 et le 1er mars 1947. Sa première proposition, une épée encerclée de feuilles d’érable, est rejetée au profit de la représentation d’un défilé rassemblant les militaires des différentes composantes des Forces canadiennes, qui figurera sur la médaille.

La Médaille Pearson pour la paix de la sculptrice canadienne d’origine hongroise Dora De Pédery-Hunt (1913-2008) est décernée pour la première fois en 1979. En 1981, on l’octroie au général E. L. M. Burns, pour son travail en matière de désarmement nucléaire notamment. Au cours des dernières décennies, la Monnaie royale canadienne émet également une pléthore de pièces commémoratives de collection liées à la guerre qui circuleront partout au pays. L’artiste de guerre Elaine Goble (née en 1956) crée ainsi le motif de la pièce de vingt-cinq cents célébrant l’Année de l’ancien combattant en 2005.

Questions d’identité

L’art de guerre officiel est destiné à projeter une image nationale – celle d’un pays qui participe avec succès à des événements et des conflits militaires mondiaux – alors que l’art de guerre non officiel poursuit des objectifs multiples et contrastés, allant de la représentation à la protestation. Si ces deux genres partagent un point commun, c’est bien leur influence respective sur les perceptions actuelles et futures des conflits. À différentes époques de l’histoire, de nombreux membres du public ont considéré la production et l’exposition d’art de guerre comme de la propagande belliciste, alors que d’autres tiraient de ces mêmes œuvres nationales une véritable fierté. Cet art peut aussi représenter la perte et le sacrifice, comme dans The Flag (Le drapeau), 1918, de John Byam Liston Shaw (1972-1919), qui montre un soldat mort tenant le Red Ensign (Pavillon rouge), entouré de figures endeuillées. L’art de guerre s’inscrivant essentiellement dans une visée descriptive, on ne s’intéressait guère aux intentions des artistes.

Ces dernières années, les opinions personnelles des créateurs transparaissent plus clairement dans leurs réalisations artistiques – Afghanistan no 132A, d’Allan Harding MacKay (né en 1944), témoigne notamment de ce phénomène. Le titre annonce que cette œuvre traite de l’Afghanistan et, son auteur étant artiste de guerre officiel, on peut s’attendre à une composition qui mette en lumière l’activité militaire canadienne dans ce pays et l’objectif de consolidation de la paix visé par le Canada. Pourtant, ce que montre ce dessin, c’est un jeune garçon – vraisemblablement afghan à en juger par ses vêtements – qui passe devant une série d’affiches floues marquées de symboles de feuilles d’érable. On ne sait pas ce que disent ces affiches, mais elles sont clairement officielles. MacKay encourage le public à se questionner sur le rôle du Canada dans cette partie de l’Afghanistan, à se demander quel sens les jeunes habitants donnent-ils à la présence canadienne, et ce que signifie cette ambiguïté pour l’identité canadienne.

En général, cependant, l’art de la guerre est considéré comme un facteur d’unification de l’identité nationale du Canada, comme c’est le cas en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne et ailleurs. Avant 1914, la spécificité canadienne résidait en partie dans la loyauté envers la Grande-Bretagne, comme l’exprime le Monument à la mémoire de Joseph Brant érigé en 1886. Cette allégeance à la Grande-Bretagne se révèle également une grande source de motivation dans la participation du Canada à la guerre d’Afrique du Sud et à la Première Guerre mondiale. Parallèlement, l’apparente réticence de la Grande-Bretagne à reconnaître l’importante contribution du Canada, qui concerne autant la main-d’œuvre sur le front intérieur que le succès de ses soldats, conduira le pays, ainsi que d’autres dominions, à vouloir obtenir une indépendance totale. La fierté de chaque pays pour ses réalisations en temps de guerre renforcera le sentiment naissant d’une identité nationale distincte. Au Canada, la bataille de la crête de Vimy de 1917, commémorée dans le Mémorial national du Canada à Vimy, 1921-1936, incarne cette idée.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’art de guerre de la nation ne revêt aucun caractère distinctement canadien. Le Fonds de souvenirs de guerre canadiens n’emploie que des artistes britanniques, et ce, jusqu’au jour où le Musée des beaux-arts du Canada a fait pression sur Lord Beaverbrook pour que des artistes canadiens soient considérés. A. Y. Jackson (1882-1974), l’un des premiers Canadiens à peindre outre-mer, peint A Copse, Evening (Un taillis, le soir), 1918, un tableau qui reflète de façon bouleversante son expérience personnelle de la guerre en tant que soldat. Après la bataille de la crête de Vimy, au cours de laquelle le Corps canadien se distingue, de nombreux autres artistes canadiens sont nommés pour documenter la guerre. En janvier 1919, la Royal Academy of Arts de Londres parraine une importante exposition d’art de guerre canadien que le public accueille avec enthousiasme. Ce premier programme officiel jette les bases des trois programmes successifs d’art de guerre au pays.

Lorsque la guerre éclate à nouveau en 1939, une nouvelle génération d’artistes du Canada, dont Charles Comfort et Pegi Nicol MacLeod (1904-1949), fait pression pour qu’un deuxième programme officiel d’art de guerre soit créé. C’est ainsi que la Collection d’œuvres commémoratives de la guerre est mise sur pied, en janvier 1943, dans le but de produire des œuvres documentant les contributions du Canada au conflit et de maximiser l’influence croissante du pays sur la scène internationale. Pendant la campagne d’Italie, Comfort se rend sur le champ de bataille et en tire une toile puissante, The Hitler Line (La ligne Hitler), 1944, à propos de laquelle il écrit dans son journal : « Vision fantastique, un canon pointait perpendiculairement vers le ciel, tel un gigantesque pylône rappelant les désastres de la guerre. » Dans le tableau achevé, le Panzerturm (tourelle blindée allemande) détruit, que l’on aperçoit entre les éclats d’un tronc d’arbre fracassé, paraît impuissant devant un groupe de soldats à la mine sinistre qui avancent vers un sort inconnu sur le champ de bataille enfumé et rouge sang.

Après 1945, le Canada se repositionne sur le plan politique et devient une nation de maintien de la paix. Aussi les missions parrainées par les Nations Unies dominent-elles les activités militaires et diplomatiques du Canada des quatre décennies suivantes. Le Programme d’aide des Forces canadiennes aux artistes civils, 1968-1995, enrichit la collection officielle d’art de guerre du pays en permettant la création d’environ trois cents œuvres d’art réalisées par quarante artistes. Des soldats artistes produisent également des œuvres d’art. Peacekeepers (Gardiens de la paix), s.d., du Canadien d’origine haïtienne Marc-Bernard Philippe (né en 1959), représente des Casques bleus qui interagissent avec des enfants haïtiens.

Au cours des années 1990, la participation du Canada à la première Guerre du Golfe, de 1991, et aux guerres de Yougoslavie, de 1991 à 2001, conjuguée à une série d’anniversaires militaires importants, ravivent l’intérêt du public pour le passé militaire du pays en tant que marqueur d’identité. Parmi ces anniversaires, citons le cinquantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1995, la nouvelle dédicace du Mémorial national du Canada à Vimy en 2007, et les cérémonies organisées à l’occasion du centième anniversaire de la bataille de la crête de Vimy en 2017. Les nouvelles batailles et les rappels des anciennes guerres renforcent les liens entre l’art, la guerre et l’identité pour les Canadiennes et les Canadiens.

Aujourd’hui, les photographies populaires de Silvia Pecota (née en 1961), participante du Programme d’arts des Forces canadiennes (PAFC), mettent en lumière le rapprochement entre l’identité nationale et l’engagement militaire. Nombre de ces images ont été reproduites sous forme d’estampes, comme Fallen Comrades: Task Force Afghanistan (Camarades tombés au combat : Force opérationnelle en Afghanistan), 2006, laquelle met en contraste et en relation la photographie d’un mémorial temporaire orné du drapeau canadien et le portrait de soldats vivants et en pleine forme.

Les artistes femmes et l’enjeu des sujets

Les femmes comptent pour dix pour cent tout au plus des artistes ayant réalisé une œuvre de la collection du Musée canadien de la guerre, et une grande partie de ces œuvres découlent de programmes officiels. La conduite de la guerre étant considérée comme une activité essentiellement masculine, ce préjugé détourne l’art de guerre des sujets féminins. Partout dans le monde, les musées militaires et les jours du Souvenir véhiculent le même message : la guerre concerne les hommes au combat. En outre, les efforts déployés pour promouvoir l’enrôlement, honorer le service et reconnaître les réalisations passées renforcent également la prédominance masculine dans les zones de combat. Par conséquent, la culture visuelle de la guerre privilégie le sujet masculin et, inévitablement, l’artiste masculin, qui y a plus facilement accès, comme le veut la tradition. La faiblesse est rarement montrée ou représentée dans cet environnement habituellement hyper-masculin, même si on sait aujourd’hui qu’environ dix pour cent du personnel des Forces armées canadiennes souffre du syndrome de stress post-traumatique (SSPT).

En tant qu’artistes, les femmes font face à des limitations auxquelles les hommes ne sont pas confrontés. Pendant la Première Guerre mondiale, les artistes mandatées pour documenter la guerre, comme les peintres anglaises Anna Airy (1882-1964) et Laura Knight (1877-1970), travaillent sur le front intérieur, où elles peignent des hommes – comme en témoignent les œuvres de 1918 Cookhouse, Witley Camp (Cuisine, camp de Witley), d’Airy, et Physical Training at Witley Camp (Entraînement physique au camp de Witley), de Knight. Curieusement, seuls les artistes de guerre officiels masculins semblent avoir peint des femmes – toutes des infirmières.

En témoigne le triptyque composé de trois toiles No. 3 General Hospital near Doullens (L’hôpital général canadien no 3 à Doullens), 1918, du muraliste anglais Gerald Moira (1867-1959). Cette peinture figurant l’intérieur d’une église utilisée comme hôpital en France montre une infirmière militaire au premier plan qui s’occupe du personnel militaire malade et blessé. Les soldats percevaient souvent les infirmières comme des « anges de la miséricorde » : en représentant l’infirmière sous une petite statue de la Vierge Marie et de Jésus, Moira renforce cette association.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes artistes employées par le Musée des beaux-arts du Canada représentent les femmes militaires en service au pays. Pensons par exemple à Pegi Nicol MacLeod avec Morning Parade (Revue matinale), 1944, ou Paraskeva Clark (1898-1986) avec Parachute Riggers (Les arrimeuses de parachutes), 1947. Parmi les trente-deux artistes officiels de la Seconde Guerre mondiale travaillant outre-mer ou au Canada, on ne trouve qu’une seule femme, Molly Lamb Bobak (1920-2014). Elle a créé le fascinant portrait Private Roy (Soldat Roy), 1946, ainsi que des scènes de la vie quotidienne dans l’armée, comme Inside the Auxiliary Service Canteen at Amersfoort, Holland (À l’intérieur de la cantine des services auxiliaires à Amersfoort, Pays-Bas), 1945. En revanche, les artistes de guerre officiels masculins se concentrent sur les machines et les hommes de guerre.

Ces dernières années, des artistes telles que Gertrude Kearns ont placé les soldats masculins au cœur de leur travail et ont introduit le concept du regard féminin plutôt que masculin dans l’art de guerre. À travers ses autoportraits en uniforme militaire et ses représentations reflétant les expériences traumatisantes qu’elle a vécues pendant son affectation en Afghanistan – comme en témoigne What They Gave (Ce qu’ils ont donné), 2006 –, Kearns ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour les femmes artistes de guerre. Elle est l’une des rares artistes canadiennes à avoir abordé le traumatisme de la guerre avec son portrait Injured: PTSD (Blessé : TSPT), 2002, une commande d’Anciens Combattants Canada visant à attirer l’attention sur le trouble de stress post-traumatique et à l’humaniser. Comme le sujet du tableau a requis l’anonymat, les seuls indices de son état psychologique résident dans son regard méfiant, sa main droite crispée, le brancard à sa gauche et le titre du tableau.

Une autre artiste, Althea Thauberger (née en 1970), fait des femmes son sujet de prédilection, de façon remarquable, mais non sans susciter une certaine controverse : c’est le cas notamment de sa photographie Kandahar International Airport (Aéroport international de Kandahar), 2009. En présentant des femmes soldates armées insouciantes et souriantes, elle invite audacieusement à la critique en offrant une contre-image de la perception populaire du service militaire en Afghanistan estimé comme une affaire de grand sérieux.

De plus en plus, les œuvres d’artisans professionnels sont collectionnées et exposées dans les musées et les galeries. À travers ces œuvres, certaines artistes canadiennes non officielles pointent du doigt de façon habile la culture masculine de la guerre. Barbara Todd (née en 1952), par exemple, réalise une exposition de courtepointes Security Blankets (Sources de sécurité), qui fera la tournée du Canada de 1992 à1995. La pièce B-2 Stealth Bomber [2] (Bombardier furtif [2]), 1993, une couverture piquée en patchwork fabriquée de morceaux de tissu découpés provenant de complets en laine pour homme, joue de l’analogie de forme en transformant les silhouettes superposées des bombardiers furtifs en étoiles. Barb Hunt (née en 1950), une artiste textile interdisciplinaire indépendante, hors de tout programme officiel, tricote des mines antipersonnel en fil rose pour attirer l’attention sur les ravages de la guerre. Son installation Antipersonnel, 1998-2003, composée de plusieurs dizaines de répliques de mines terrestres, s’inspire de concepts et d’images historiquement associées au tricot – l’attention, la protection, l’apaisement ou encore les bandages des soldats autrefois tricotés à la main – afin d’offrir un contraste puissant avec la nature destructrice des objets que ses œuvres représentent.

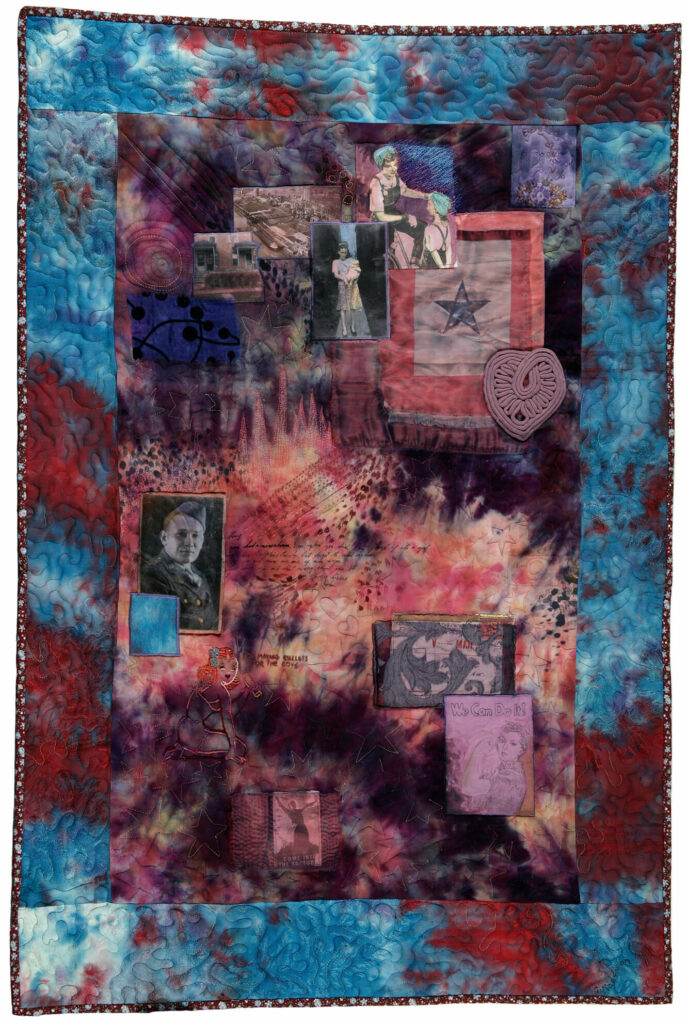

En 2007, deux expositions organisées par le Musée canadien de la guerre attirent un nombre important de visiteurs et reçoivent un accueil chaleureux, attestant ainsi l’attrait considérable que présente les histoires de femmes canadiennes racontées par des œuvres d’art et d’artisanat. En tout, 85 000 personnes verront l’exposition Épouses de guerre – portraits d’une époque (présentant l’œuvre de Bev Tosh), à l’affiche pendant 8 mois. L’exposition De fil en aiguille (centrée sur l’œuvre installative de Johnnene Madison) incorpore l’art de la courtepointe, de la broderie et du transfert de photographie dans un monument cousu à la mémoire des ouvrières de guerre du Canada.

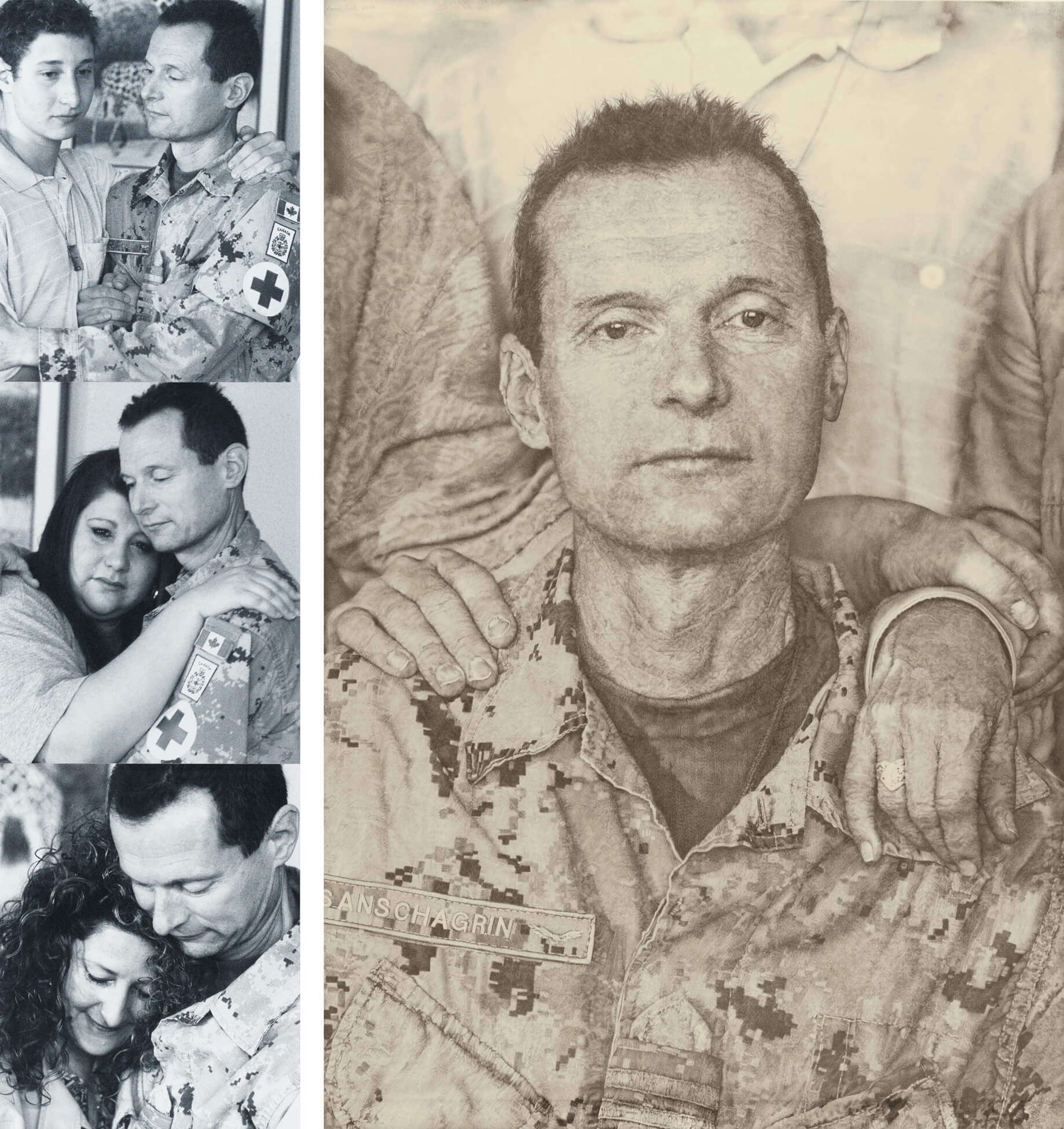

Le prochain défi consiste à augmenter la représentation du travail des femmes au sein de la collection nationale d’art militaire. Ces dernières années, le nombre de femmes artistes sélectionnées dans le cadre du programme officiel actuel d’artistes de guerre, le Programme d’arts des Forces canadiennes (PAFC), a été presque égal au nombre d’hommes. Il n’en demeure pas moins que l’environnement dans lequel ces femmes sont immergées demeure essentiellement masculin. Par ailleurs, force est de reconnaître les difficultés rencontrées par les artistes souhaitant assister aux activités militaires en dehors du schéma officiel – ces derniers doivent faire preuve d’imagination. Le travail d’Elaine Goble, laquelle n’a jamais compté parmi les artistes du PAFC, résulte notamment de cette contrainte : pendant près de trente ans, Goble a représenté les anciens combattants et le personnel militaire de son quartier. Aussi a-t-elle constitué un corpus d’œuvres qui révèle les répercussions intimes des expériences militaires sur les partenaires de vie, les enfants, les parents et les familles qu’elle n’a jamais rencontrés sinon à distance. Dans David’s Goodbye (Les adieux de David), 2008, par exemple, elle a dessiné et photographié l’effet du TSPT sur une famille particulière.

Représentation autochtone

Une bonne partie des premières œuvres d’art de guerre autochtone – prenant souvent la forme d’armes ou de vêtements – a fait l’objet d’études ethnologiques et ethnographiques. Au lieu d’envisager ces productions dans une perspective artistique, soit celle des beaux-arts, on les a considérées comme l’expression de cultures et de peuples particuliers, pour ne pas dire primitifs. En d’autres termes, les quelques objets qui subsistent de réalisations visuelles liées aux conflits de la période précontact n’ont pas été examinées avec l’attention qu’elles méritaient dans le domaine de l’histoire de l’art militaire canadien.

Pendant la Première Guerre mondiale, les 4 000 membres du Corps expéditionnaire canadien d’origine autochtone sont pratiquement absents de l’art de guerre, tout comme les 3 000 Autochtones du Canada impliqués dans la Seconde Guerre mondiale deux décennies plus tard. À la fin des années 1990, des recherches menées dans le cadre de l’exposition itinérante du Musée canadien de la guerre, Tableaux de guerre : chefs-d’œuvre du Musée canadien de la guerre, permettent d’identifier un soldat métis de la Seconde Guerre mondiale représenté par l’artiste d’origine australienne Henry Lamb (1883-1960). D’abord intitulée A Redskin in the Royal Canadian Artillery (Un Peau-Rouge dans l’Artillerie royale canadienne), l’œuvre est rebaptisée Trooper Lloyd George Moore, RCA (Cavalier Lloyd George Moore, ARC), 1942.

Au début du vingt-et-unième siècle, le nombre d’œuvres réalisées par des artistes autochtones s’accroît. Parmi ces nouvelles productions, on trouve le Monument national des anciens combattants autochtones à Ottawa, réalisé en 2001 par Noel Lloyd Pinay (né en 1955) de la Première Nation Peepeekisis en Saskatchewan, qui se distingue par sa richesse symbolique. Le cercle et le chiffre quatre, porteurs d’un sens profond dans la spiritualité autochtone, apparaissent à plusieurs endroits. Quatre figures, deux hommes et deux femmes, représentent les différents peuples autochtones du Canada – les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Deux d’entre elles portent des armes, et deux autres des objets à caractère spirituel. Un aigle, symbolisant le Créateur ou l’Oiseau-Tonnerre, surplombe la sculpture et incarne l’esprit des peuples autochtones. Les figures humaines sont entourées de quatre figures animales – le loup, le grizzly, le bison et le caribou –, qui sont des guides spirituels.

Depuis quelques années, on compte un plus grand nombre d’artistes autochtones au sein du Programme d’arts des Forces canadiennes (PAFC), notamment le sculpteur inuit Tony Atsanilk (né en 1960) et la photographe métisse Rosalie Favell (née en 1958), qui participent en 2017 à l’opération Nanook à Rankin Inlet, au Nunavut, lorsque neuf cents militaires et civils prennent part à l’opération annuelle de souveraineté du Canada dans le Nord. Notons également la commande spéciale du PAFC à Tim Pitsiulak (1967-2016) intitulée Rangers, 2010, qui représente les rangers canadiens, dont il est membre, en train de décharger des bateaux. De même, en 2015, l’artiste métis Eric Walker (né en 1957) revisite les expériences navales de son père en temps de guerre à Halifax au moyen de vidéo – The View from Point Pleasant (Vue de Point Pleasant), 2017 – et d’installation.

L’artiste visuel et performeur Adrian Stimson (né en 1964), de la nation Siksika (Pieds-Noirs) du sud de l’Alberta, travaillait à la base d’opérations avancées Ma`sum Ghar à Kandahar, en Afghanistan, en 2010. Ses deux portraits en pied de soldats autochtones réalisés en 2011-2012, Master Corporal Jamie Gillman 2010 (Caporal-chef Jamie Gillman 2010) et Corporal Percy Beddard 2010 (Caporal Percy Beddard 2010), campés sur un fond rouge sang, incitent au questionnement : s’agit-il de portraits de vivants ou de monuments commémoratifs aux morts? Une étagère sur laquelle reposent des poignées de foin, de tabac, de feuilles de cèdre et de sauge – produits organiques emblématiques des cultures autochtones d’Amérique du Nord – relie les deux portraits. Ses travaux sur la mémoire et la Première Guerre mondiale inspirent également la performance, Trench (Tranchée), 2017 : durant cinq jours, Stimson s’affaire à creuser une tranchée et à recréer des symboles qui figurent entre autres sur une peau représentant des exploits de guerre, The “Great War” Deeds of Miistatosomitai [Mike Mountain Horse] [1888–1964] (Les exploits de la « Grande Guerre » de Miistatosomitai [Mike Mountain Horse] [1888-1964]), s.d., réalisée par Eskimarwotome (Ambrose Two Chiefs) (v.1891-1967). Les artistes autochtones font régulièrement référence à leurs pratiques spirituelles dans leurs œuvres; la tranchée de Stimson souligne ainsi l’effort acharné essentiel à la guérison spirituelle.

Matériel de propagande

On entend par propagande la diffusion organisée d’informations visant à influencer les pensées, les croyances, les sentiments et les actions. En temps de guerre, elle vise à encourager la population citoyenne à consentir des sacrifices et à s’impliquer de diverses manières afin de hâter la victoire ou d’endurer la défaite. Pour y parvenir, tous les moyens d’expression associés à l’art de guerre sont employés, notamment le cinéma, la peinture, la photographie et l’affiche.

Avant la Première Guerre mondiale, la propagande au Canada relevait essentiellement de la peinture et de ses reproductions imprimées. Au dix-neuvième siècle, des gravures largement diffusées d’artistes comme W. H. Bartlett (1809-1854) ont contribué à rassurer les candidats à l’immigration au Canada sur la solidité de la garnison du pays, et ce, bien qu’elles n’aient pas été conçues ouvertement comme des outils de propagande. The Rideau Canal, Bytown (Canal Rideau à Bytown), 1841, avec son paysage ordonné et, au premier plan, son officier proéminent mais détendu, offre un exemple typique de ces affiches. Le canal Rideau avait été construit pour offrir aux troupes britanniques en garnison une autre route protégée vers le fleuve Saint-Laurent, gardé par les Américains.

La propagande devient une activité professionnelle pendant la Première Guerre mondiale. Des conférences, des articles de journaux et des caricatures vilipendent l’ennemi et persuadent la population de se départir de son argent et de se séparer de ses enfants pour contribuer à l’effort de guerre. Pendant le conflit, la majorité du matériel de propagande utilisé au Canada provient de Grande-Bretagne. Comme le Canada faisait partie de l’Empire britannique qui menait une guerre impériale, la mère patrie fournissait régulièrement à son dominion des ressources matérielles et humaines – les artistes appartenaient à cette dernière catégorie.

Les affiches canadiennes dignes de mention visent à recueillir des fonds afin de soutenir la guerre par l’achat d’obligations de la Victoire. L’affiche Pour développer l’industrie, souscrivez à l’emprunt de la Victoire, v.1917, du graphiste canadien Arthur Keelor (1890-1953), illustre bien cette orientation. Une affiche d’obligations de la Victoire, Souscrire à l’emprunt de la Victoire, c’est mettre fin à la piraterie, 1918, particulièrement efficace, joue sur l’indignation suscitée par le torpillage en 1918 d’un navire-hôpital, le HMHS Llandovery Castle, ayant entraîné la mort de quatre-vingt-quatorze infirmières et médecins canadiens. L’image en est une de pure propagande; elle montre un soldat qui agite le poing vers le sous-marin allemand, une infirmière noyée dans les bras. Sur l’affiche, l’Allemagne, incarnée par le mot « piraterie » pour représenter tout ce qu’il y a de mauvais dans ce pays, s’oppose directement à l’humanité du soldat et de l’infirmière, une vertu expressément associée aux Alliés. L’achat d’obligations de la Victoire contribuera à mettre fin à ce genre de tragédie – c’est du moins ce que suggère la suite du texte figurant dans la composition.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, après un démarrage lent, le nouveau Bureau d’information en temps de guerre du Canada sature le pays de quelque sept cents modèles d’affiches de propagande. On en placarde sur les panneaux d’affichage, les autobus, les tramways, les vitrines des magasins et des théâtres, et même sur les boîtes d’allumettes. Récupérez les vieux os. On en fait de la colle pour avions… et l’on s’en sert pour les explosifs…, 1940-1941, encourage les Canadiennes et Canadiens à réutiliser et à recycler afin que les matériaux récupérés soient transformés en matériel de guerre – telle la colle pour les avions comme le bombardier Wellington que l’on aperçoit sur l’affiche.

Le bébé sur l’affiche non datée Protégeons ceux qui nous sont chers, il faut en finir! ressemble à l’emblématique bébé Gerber, adopté comme marque officielle de l’entreprise d’alimentation en 1931. L’affiche mise sur les mêmes qualités que les publicités d’aliments pour bébés, c’est-à-dire sur les valeurs chères à la population canadienne, qui assurent notamment la sécurité de leur foyer, de leur famille et qui protègent l’avenir de leurs enfants. La carte du Canada en arrière-plan renforce l’idée que tous les citoyens doivent contribuer à mettre fin à la guerre. Il demeure difficile de mesurer l’impact direct de ces affiches, mais on sait toutefois que les neuf campagnes d’emprunts de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale ont permis de recueillir plus de 12 milliards de dollars pour soutenir la guerre.

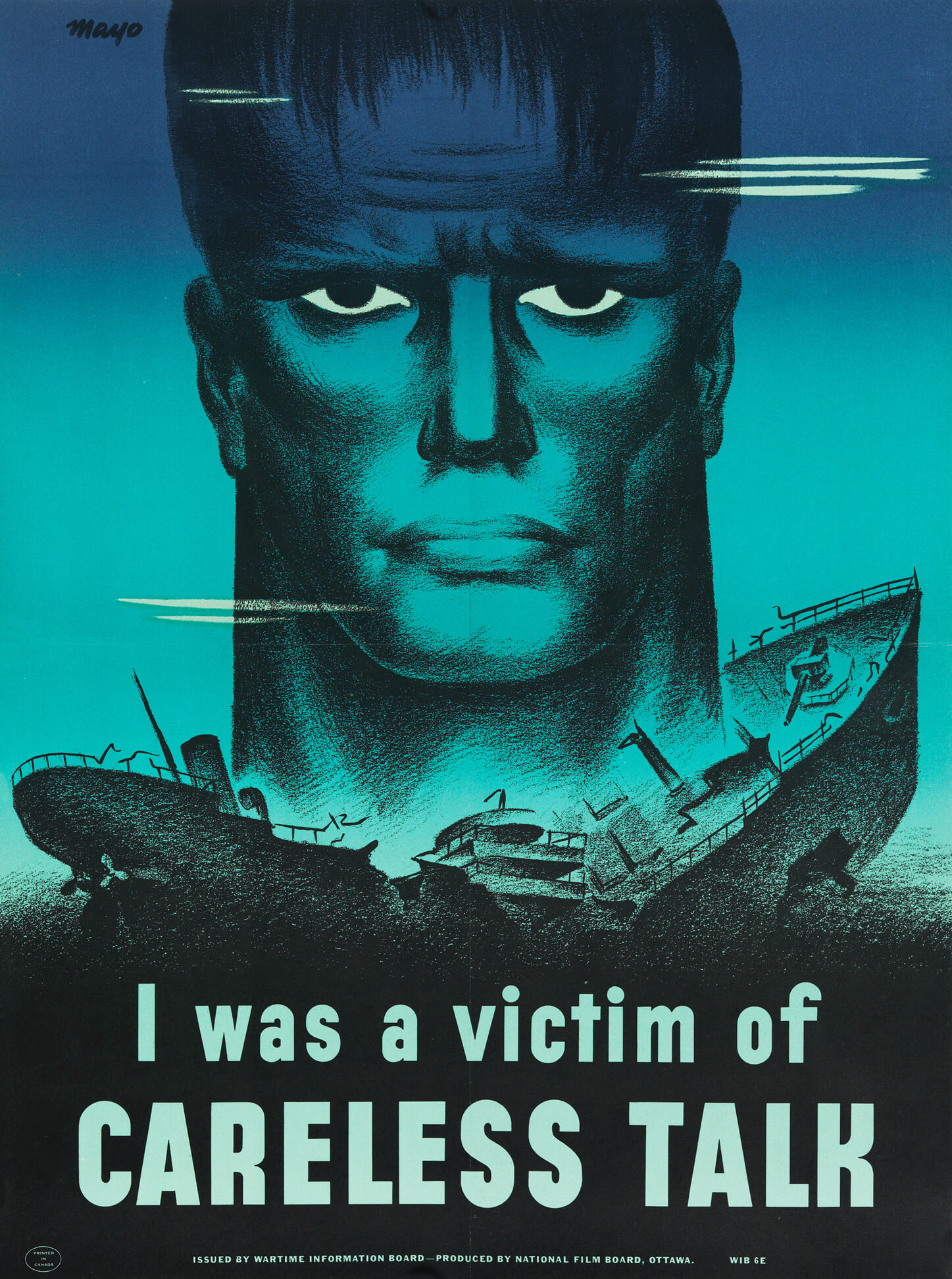

Les films et les affiches de l’Office national du film (ONF) servent également d’instruments de propagande : par exemple, I was a Victim of Careless Talk (J’ai été victime d’indiscrétions), 1943, de Harry « Mayo » Mayerovitch (1910-2004), prône la discrétion parmi les civils. La série de l’ONF Canada Carries On (v.f. En avant Canada) véhicule également de la propagande nationaliste, mais le ton choisi est plus doux, moins hostile. Présentée dans huit cents salles de cinéma à travers le Canada, cette série visait en effet à mettre en valeur les réalisations du Canada en temps de guerre. À l’époque, Columbia Pictures distribue un nouveau film chaque mois. Le premier film de la série, Atlantic Patrol sorti en avril 1940, porte sur le rôle de la Marine royale canadienne dans la protection des convois entre Halifax et le Royaume-Uni contre les attaques des U-boots (sous-marins allemands).

À l’ère des fausses nouvelles, des réseaux sociaux et de l’utilisation générale d’Internet, reconnaître la propagande s’avère de plus en plus complexe. La série de trente-quatre affiches de portraits militaires riches en texte, conçue par Gertrude Kearns qui s’intéresse à la réalité du commandement de l’Armée canadienne en Afghanistan, attire l’attention de manière intrigante sur ce que nous voyons, acceptons ou rejetons dans les images de guerre. Dans des œuvres comme Science of War [Lieutenant-General Andrew Leslie] (Science de la guerre [Lieutenant-général Andrew Leslie]), 2013, ses sujets sont dessinés et peints d’après nature. Les affiches qui en résultent prennent la forme d’un portait fini, sur lequel des citations ont été superposées, fragments de texte que l’artiste a glanés auprès de son sujet lors d’entretiens ou qu’elle a recueillis dans d’autres textes à travers ses recherches. Tous les sujets ont approuvé les œuvres finales même si les textes in extenso peuvent prêter à controverse. Bien que la flatterie n’ait pas été l’intention de l’artiste, les portraits sont généralement agréables – fait sans doute symptomatique de l’immersion de Kearns dans le monde militaire qui est lui-même influencé par une propagande qui promeut des valeurs masculines liées à la force, au pouvoir et à l’apparence.

Protestation et activisme

L’art protestataire est souvent éphémère et rarement protégé dans les collections muséales nationales. Bien que le Canada n’ait pas directement participé à la guerre du Vietnam, de 1955 à 1975, celle-ci marque le début d’une ère de protestation mondiale et amène des milliers de résistants à la guerre à vivre au pays. Les images télévisées des atrocités du conflit resteront gravées dans la mémoire de la population canadienne. Scandalisés par ce qu’ils voient, des milliers d’opposants se rassemblent dans les rues, comme en témoigne ce cliché de 1969 pris par le photojournaliste du Toronto Star Reg Innell (v.1925-2018) montrant des manifestants épuisés, encerclés de piles de pancartes faites à la main, qui se reposent près du monument aux morts à Toronto. Malgré cela, les quelques œuvres d’art protestataire canadien liées à cette guerre ne reçoivent que peu d’attention du public. La murale de Greg Curnoe (1936-1992), Homage to the R 34 [The Dorval Mural] (Hommage au R 34 [Peinture murale de l’aéroport de Dorval]), 1967-1968, est restée seulement huit jours en place à l’aéroport de Dorval (aujourd’hui l’Aéroport international Montréal-Trudeau) avant d’être entreposée, et le film Rat Life and Diet in North America, 1968, de Joyce Wieland (1931-1998), lui, passe presque inaperçu à sa sortie.

La production d’art protestataire canadien se rapportant à la guerre demeure restreinte jusque dans les années 1980. Presque aucune œuvre visuelle n’est créée pour protester contre les crises de la conscription des deux guerres mondiales ou contre l’imposition de la Loi sur les mesures de guerre en 1970, un moment charnière des événements de la crise d’Octobre au Québec qui atteint son paroxysme avec l’exécution du ministre québécois Pierre Laporte, quelques jours après son enlèvement. Après 1945, les Canadiennes et Canadiens se perçoivent davantage comme gardiens de la paix que comme des bellicistes, et cette attitude contribue sans doute à l’absence presque complète d’art protestataire.

Cette quasi-complaisance change avec la décision du gouvernement d’appuyer les essais de missiles de croisière au-dessus du sol canadien au début des années 1980 et entraîne l’avènement d’œuvres qui formeront l’un des plus grands corpus d’art protestataire au Canada – la série Art of War (L’art de la guerre) de l’artiste néo-écossais Geoff Butler (né en 1945), composée de peintures et de dessins qui feront l’objet de nombreuses expositions. Butler peaufine ces peintures pendant huit ans et, en 1990, il publie les images dans un livre intitulé Art of War : Painting It Out of the Picture. L’une des compositions, Happy Days Are Here Again (Les jours heureux sont de retour), 1983, montre une communauté terriblement blessée au lendemain d’une attaque nucléaire. Les figures couvertes de sang entrent et sortent d’une tente-hôpital et elles n’ont que de simples pansements adhésifs pour soulager leurs corps écorchés. Rien de ce qui vivait aux alentours n’a survécu alors que ces quasi-cadavres se fraient un chemin à travers un cimetière. Le dessin Second Strike (Deuxième frappe), 1981, de John Scott (né en 1950), exprime également de façon éloquente les objections de l’artiste aux essais de missiles de croisière.

Because… there was and there wasn’t a city of Baghdad (Parce que… la ville de Bagdad existait et n’existait pas), 1991, de la Canadienne d’origine libanaise Jamelie Hassan (née en 1948), jette un pont entre les expériences passées et présentes de la première guerre du Golfe, dans laquelle le Canada s’est impliqué. Il s’agit d’un panneau d’affichage conçu en réponse au conflit de 1991 : celui-ci comporte une photographie de la mosquée Haydar-Khana à Bagdad, en Irak, prise lors d’un voyage d’étude à la fin des années 1970, sur laquelle sont superposés les mots du titre. L’ensemble incarne les répercussions des bombardements sur la ville de Bagdad, qui n’est plus ce qu’elle était.

Dans les années 1990, un certain nombre de manifestations s’inscrivent dans une vague de mobilisation en soutien aux communautés autochtones auxquelles on arrache des terres. Ainsi, au cours de l’été 1990, pendant la crise d’Oka, de nombreuses manifestations éclatent pour appuyer la nation Kanienʼkehá꞉ka (Mohawk) de Kanehsatake dans sa lutte pour conserver son territoire au Québec. L’année suivante, l’artiste de performance anishinaabe Rebecca Belmore (née en 1960) crée une installation ressemblant à un gigantesque porte-voix en bois, qui servirait à amplifier de manière allégorique la voix autochtone afin d’exprimer plus puissamment les droits de propriété de ces premiers peuples. Intitulée Ayum-ee-aawach Oomama-mowan: Speaking to Their Mother (Ayum-ee-aawach Oomama-mowan : parler à leur Mère), 1991, cette installation fera le tour de nombreuses communautés autochtones. En 1991 également, l’artiste kanienʼkehá꞉ka Shelley Niro (née en 1954) photographie ses sœurs en tenue contemporaine à côté du Monument à la mémoire de Joseph Brant, 1886, dans le cadre de sa série Mohawks in Beehives (Mohawks dans des ruches). À travers cette photographie, elle montre que la culture autochtone au Canada est non seulement historique mais également contemporaine et qu’elle ne peut être tenue en otage par les pratiques assimilatrices du passé. Ce faisant, elle récupère un espace où la véritable présence autochtone avait été effacée.

Error (Erreur), 1993, d’Allan Harding MacKay offre un autre exemple d’œuvre protestataire – il s’agit de l’une des trois seules images de sa série sur la Somalie qu’il n’a pas délibérément détruites en guise de désapprobation de la participation active du Canada au bombardement du Kosovo en ex-Yougoslavie en 1999. MacKay n’a jamais cessé de protester à travers son art militaire. En 2012, Andrew Wright (né en 1971), un participant du Programme d’arts des Forces canadiennes (PAFC), photographie MacKay sur la colline du Parlement juste avant qu’il ne déchire l’une de ses œuvres sur l’Afghanistan dans le cadre d’une manifestation contre le gouvernement Harper pour dénoncer ses politiques à l’égard des anciens combattants et des peuples autochtones.

Jayce Salloum (né en 1958), un Canadien libano-syrien lauréat du Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques, et Farouk Kaspaules (né en 1950), un Canadien irakien, estiment que la nature politique de leurs œuvres a contribué à l’annulation temporaire de l’exposition Ces pays qui m’habitent – Expressions d’artistes canadiens d’origine arabe au Musée canadien des civilisations (aujourd’hui, le Musée canadien de l’histoire) à l’automne 2001. L’exposition, qui rassemble les œuvres de vingt-six artistes canadiens et canadiennes d’origine arabe, devait être inaugurée en octobre 2001, peu après les attentats du 11 septembre aux États-Unis (9/11). La décision du musée de reporter l’ouverture de l’exposition a suscité l’indignation de la communauté musulmane du Canada, estimant que la décision associait les artistes aux actes terroristes. Sous la pression du Premier ministre Jean Chrétien, le musée fait volteface et l’exposition est finalement inaugurée à la date prévue.

De son côté, l’artiste interdisciplinaire canado-iranienne Sanaz Mazinani (née en 1978) aborde dans sa pratique la complexité des enjeux, parfois conflictuels, entourant la guerre. Par exemple, pour son installation Not Elsewhere (Pas ailleurs), 2019, l’artiste a déployé dans les airs trois rouleaux de tissu long de plus de 20 mètres arborant une série de formes géométriques : à première vue, celles-ci rappellent les motifs islamiques qui ornent le musée Aga Khan de Toronto et pour lequel l’œuvre a été réalisée mais, en observant de plus près, on remarque que ces images abstraites s’apparentent aux silhouettes des avions militaires contemporains utilisés dans les conflits du Moyen-Orient.

La représentation de la violence

Sur les quelque 13 000 œuvres d’art conservées par le Musée canadien de la guerre, moins d’une centaine exposent crûment la mort et sa violence. De même, très peu d’entre elles représentent des combats. À part sous la forme de bâtiments en ruine (surtout d’églises), d’arbres brisés et de figures allégoriques incarnant les vertus et les conséquences de la guerre, la violence traditionnellement explicite est rarement la voie empruntée par les artistes et les photographes de guerre canadiens. Généralement, quand les gouvernements ont le soutien de la population pour mener une guerre, les artistes sont enclins à se détourner des aspects les plus inconfortables du conflit. Les artistes officiels, en particulier, estiment que leur rôle réside entre autres dans l’effort de guerre et que, par conséquent, leur tâche consiste à maintenir le moral et non à l’affaiblir.

Durant la Première Guerre mondiale, les soldats se voient interdire l’utilisation de leur caméra après 1915 tandis que les photographes officiels ont l’autorisation de ne photographier que les morts de l’ennemi. Compte tenu de cette restriction, les mots deviennent le moyen privilégié par les artistes pour donner un sens à des images autrement innocentes. Une image attribuée au photographe officiel anglais canadien William Ivor Castle (1877-1947) montre deux officiers qui regardent des arbres abattus. Rien n’indique qui les a fauchés ni pourquoi, mais le texte qui accompagne l’image lorsqu’on l’expose quelques mois plus tard évoque une terrible tragédie : « La destruction gratuite de ces arbres ne peut qu’être qualifiée de “meurtre”. Pour éviter qu’ils ne soient d’une quelconque utilité pour l’avancée des troupes, les Allemands ont ôté la vie à chacun d’entre eux en sectionnant le tronc. » Compte tenu de la prépondérance de la religion chrétienne à cette époque, dans laquelle les arbres symbolisent la vie vécue conformément au plan de Dieu – le cycle annuel de l’arbre évoquant la vie, la mort et la résurrection –, on comprend aisément le choix de Castle d’intégrer les arbres à sa photographie pour incarner les soldats morts. Par ailleurs, pour son tableau The Sunken Road (Le chemin enfoncé), 1919, l’une des images de guerre les plus dures de son œuvre, Frederick Varley (1881-1969) s’est inspiré d’une photographie de guerre officielle canadienne représentant des Allemands morts. Il a utilisé la même photographie dans German Prisoners (Prisonniers allemands), v.1919.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que les artistes soient équipés de caméras, la plupart répugnent à rendre leurs images publiques. Les photographies prises par Alex Colville (1920-2013) au camp de concentration nazi de Bergen-Belsen en 1945 n’ont été vues qu’après sa mort en 2013, et n’ont pas encore fait l’objet d’une exposition. L’une de ses toiles les plus importantes, Bodies in a Grave, Belsen (Corps dans une fosse, Belsen), 1946, est pourtant directement liée à ces photographies.

Pour dépeindre la violence, Jack Nichols (1921-2009) ne compte pas sur son appareil photo. Drowning Sailor (Noyade d’un marin), 1946, la représentation la plus brute de la mort dans la collection d’art du Musée canadien de la guerre, est basée sur le souvenir du peintre qui a vu un marin allemand se noyer sous ses yeux après que son navire ait été torpillé en mer. Nichols se trouvait à bord du NCSM Iroquois, lequel a plus tard recueilli les survivants et les a amenés sur le pont. Nichols a d’ailleurs peint ces actes d’humanité dans Taking Survivors on Board (Les rescapés), 1945. Plus tard dans sa vie, le peintre revisitera ces expériences en créant l’œuvre Torpedoed Boat (Bateau torpillé), 1995.

Les artistes de guerre contemporains – généralement non officiels – sont tout aussi réticents à affronter la violence de la guerre. Il existe cependant quelques exceptions, notamment What They Gave (Ce qu’ils ont donné), 2006, de Gertrude Kearns, un portrait de trois hommes gravement blessés (deux soldats et un jeune civil afghan). Son œuvre Saved: For What? (Sauvé : pour quoi?), 2011, se révèle encore plus troublante : il s’agit d’une affiche artistique tirée d’une photographie d’un soldat triple amputé sur un lit d’hôpital, enveloppé de bandages ensanglantés. L’image, qui fait directement allusion à l’œuvre For What? (Pour quoi?), 1918, de Varley, constitue à ce jour l’œuvre de guerre où la violence extrême est la plus explicite de l’histoire de l’art canadien; à travers elle, l’artiste renverse radicalement les attitudes masculines face à la brutalité du monde. Pour que l’art de guerre témoigne véritablement des conflits humains, Kearns propose de considérer de façon plus réaliste et moins symbolique la violence que les nations ennemies s’infligent mutuellement.

Liens avec la religion

Exposée en permanence dans la salle de la Régénération du Musée canadien de la guerre, à côté des modèles en plâtre des figures du Mémorial national du Canada à Vimy, 1921-1936, de Walter S. Allward, se trouve une peinture monumentale du Christ crucifié, suspendu mort à la croix devant un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Sacrifice, v.1919, résulte d’une commande passée à l’artiste anglais Charles Sims (1873-1928) et destinée à figurer sur le mur d’un musée commémoratif canadien d’art militaire, à Ottawa, qui ne sera jamais construit. Il devait s’agir de la dernière image vue par les visiteurs de l’espace commémoratif avant leur sortie du musée. Cent ans plus tard, la toile, toujours aussi percutante, montre la puissance qui peut émaner d’une œuvre où se mêle guerre et religion, et ce, même dans une société de plus en plus séculaire, comme le Canada.

L’iconographie chrétienne, avec son langage marqué par la notion de sacrifice violent, agit comme véritable fil conducteur de la culture visuelle militaire. Aucune autre pratique spirituelle au Canada – autochtone, musulmane ou juive, par exemple – n’a eu un tel effet sur l’art de guerre canadien historique. L’influence du christianisme est négligeable dans l’art de guerre du vingt-et-unième siècle – et dans un monde laïque –, mais son rôle est colossal dans la création du vocabulaire visuel de la guerre au fil des siècles. Par la structure de sa composition, le tableau le plus célèbre du Musée des beaux-arts du Canada, The Death of General Wolfe (La mort du général Wolfe), 1770, de Benjamin West (1738-1820), rappelle la myriade de dépositions de croix si emblématiques en histoire de l’art.

Après le début de la Première Guerre mondiale, alors que le nombre de victimes commence à augmenter, la pratique religieuse chrétienne se ravive, un phénomène qui se traduit dans l’art de guerre. Ce renouveau de la réceptivité religieuse aide l’Église et le gouvernement à justifier la dureté de la guerre, le fait qu’elle implique l’acte de tuer, et leur permet ainsi de rationaliser le conflit. Plus tard, quand le nombre de morts augmente, les autorités associent le décès d’un soldat au combat et le chagrin de ses proches à l’agonie du Christ sur la croix et au chagrin de sa mère. Tout au long de la guerre, les images de crucifixion véhiculent l’idée que le massacre n’est pas insensé mais rédempteur. Cette tendance est manifeste dans le Mémorial national du Canada à Vimy, dont l’imposante architecture rappelle la forme d’une croix ensevelie, la figure du Sacrifice entre deux pylônes étant assimilée au Christ crucifié.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’artiste juif canadien Jack Nichols réfère à l’imagerie chrétienne dans ses œuvres, canalisant la puissance des chefs-d’œuvre européens qu’il a vus au Louvre, à Paris. La composition de Les rescapés, 1945, évoque clairement les représentations de la déposition de croix avec, au centre, la figure de Jésus, blessé et désarticulé, entouré de personnes endeuillées. Ces emprunts au vocabulaire visuel séculaire du christianisme intensifient les émotions de tristesse, de peur, d’inquiétude et de perte que suscite le monument.

Le symbolisme juif ou chrétien n’est pas aisément perceptible dans les œuvres d’artistes juifs comme Aba Bayefsky (1923-2001), Louis Muhlstock (1904-2001), Harry Mayerovitch, Ghitta Caisermann-Roth (1923-2005) ou Moses « Moe » Reinblatt (1917-1979). L’étoile de David, le symbole moderne de la judéité, est cependant bien visible sur les tombes des soldats juifs dans tout le pays, de même que sur le site de Un paysage de deuil, de souvenirs et de survie : Monument national de l’Holocauste, 2017.

En étudiant l’art militaire et l’art de guerre issus du PAFCAC et PAFC, on comprend rapidement que le symbolisme religieux de la Première Guerre mondiale est incomparable. Pourtant, encore aujourd’hui, la religion fait partie intégrante de l’Armée canadienne. Les forces armées du pays comptent environ 190 aumôniers de la Force régulière et 145 aumôniers de la Force de réserve représentant les religions chrétienne, musulmane et juive. Les régiments militaires du Canada accrochent leurs drapeaux dans les églises, où ils reposent jusqu’à leur décomposition. Les services du jour du Souvenir comportent des hymnes et des prières. D’ailleurs, sur le site Web de la Légion royale canadienne consacrée au jour du Souvenir, on peut lire l’injonction suivante : « Le jour du Souvenir est un jour où tous les Canadiens se souviennent des hommes et des femmes qui ont servi et qui se sont sacrifiés pour notre pays. »

À propos de l’auteure

À propos de l’auteure

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements