Avec le temps, la production de Paul-Émile Borduas devient plus avant-gardiste et plus abstraite. Son développement artistique se présente en périodes bien marquées.

Période figurative

La première production de Borduas témoigne de son apprentissage avec le peintre québécois Ozias Leduc (1864-1955) et de sa formation à l’École des beaux-arts de Montréal pendant les années 1920. Il rêve de suivre les traces de Leduc et de devenir, comme lui, un décorateur d’églises. Pour cette raison, il n’est pas question de prendre trop de distance avec ce que les églises du temps au Québec peuvent absorber. C’est lors de son premier passage à Paris, où il étudie aux Ateliers d’art sacré, que Borduas commence à explorer l’œuvre de Paul Cézanne (1939-1906), de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) et de Paul Gauguin (1848-1903). Sa peinture figurative de la fin des années 1930 et du début des années 1940 reflète ces premières influences.

Période automatiste

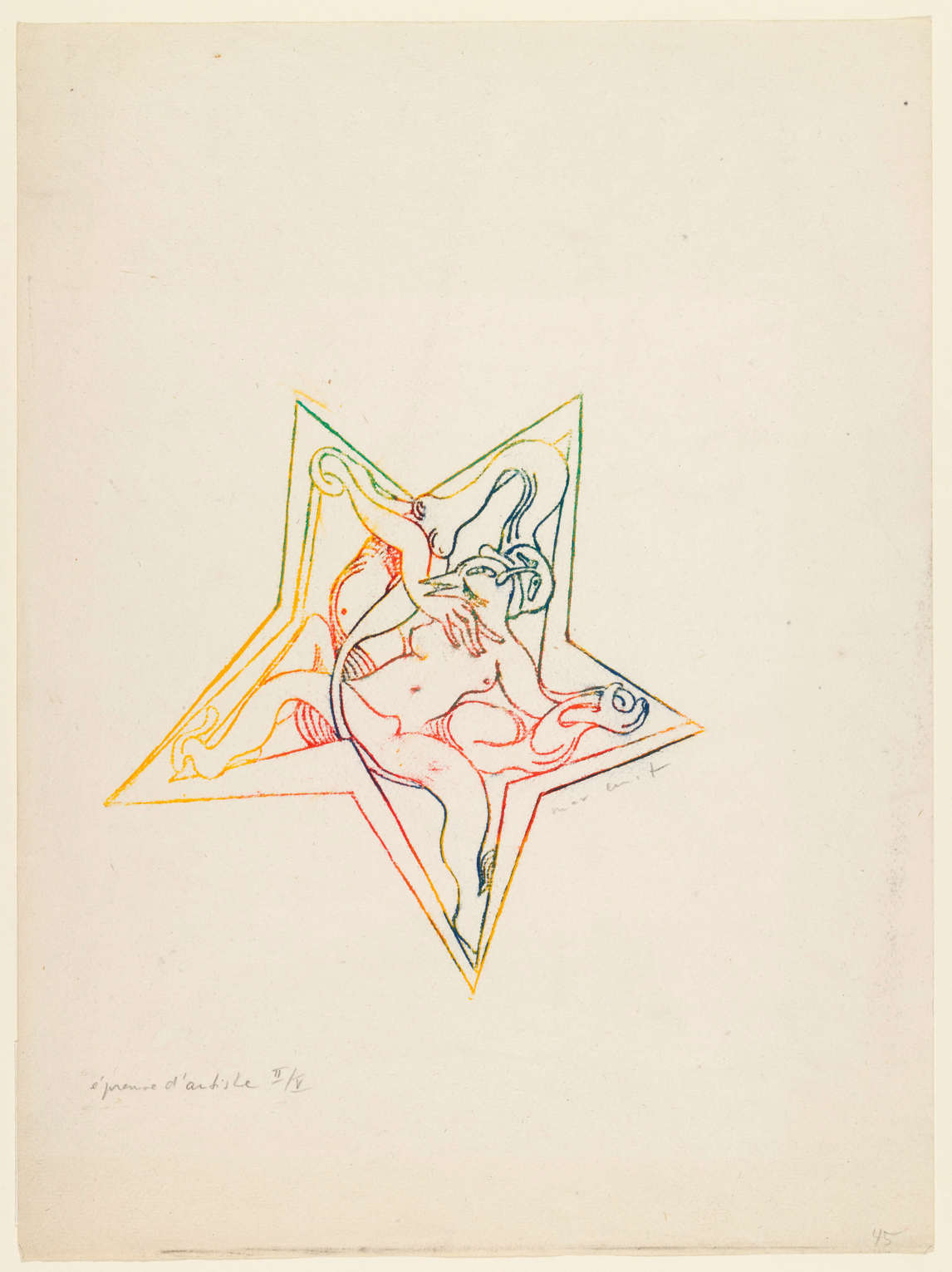

En 1937, Borduas obtient un poste à l’École du meuble à Montréal comme enseignant de dessin et de décoration. C’est dans l’ambiance intellectuellement stimulante de l’école qu’il découvre l’œuvre et la pensée du fondateur du surréalisme en France, le poète André Breton, surtout en lisant « Le Château étoilé » dans le journal Minotaure.

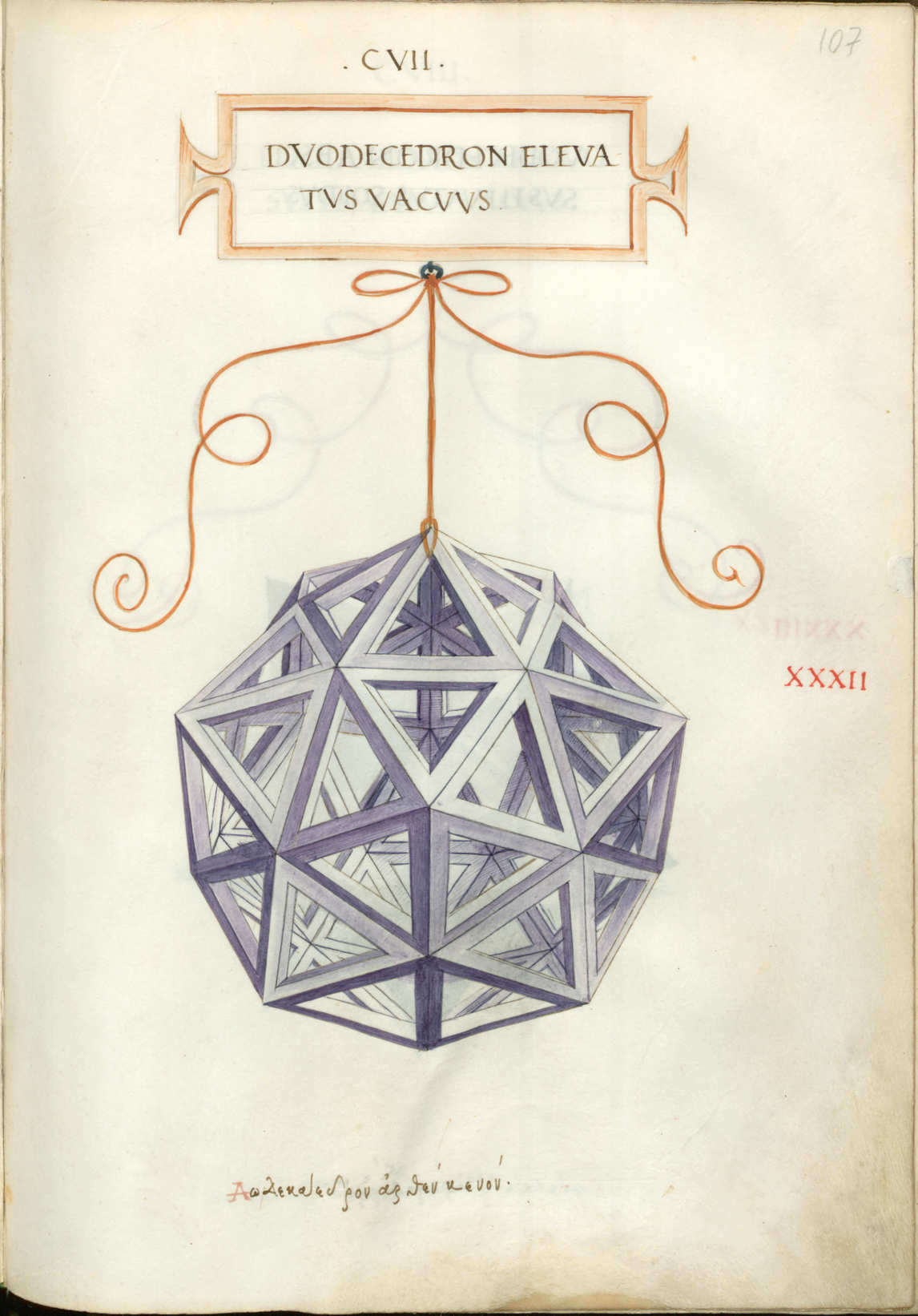

Dans « Le Château étoilé », Borduas découvre la fameuse leçon de Léonard de Vinci (1452-1519) sur le vieux mur. Cette découverte aura une profonde influence sur son art et son enseignement :

La leçon de Léonard, engageant ses élèves à copier leurs tableaux sur ce qu’ils verraient se peindre — de remarquablement coordonné et de propre à chacun d’eux — en considérant longuement un vieux mur, est loin d’être comprise. Tout le passage de la subjectivité à l’objectivité y est implicitement résolu et la portée de cette résolution dépasse de beaucoup en intérêt humain celle d’une technique, quand cette technique serait celle de l’inspiration même.

Contempler les craquelures d’un vieux mur ou lire des formes dans les nuages et les reproduire dans ses tableaux ne sont peut-être pas des voies très praticables pour les peintres. Mais chose certaine, Léonard de Vinci — relu par Breton — a l’air de suggérer que le peintre peut être sans idée préconçue avant de se lancer dans la production de son œuvre. Des sources d’inspiration pour une œuvre d’art peuvent venir d’ailleurs que de la méditation ou des connaissances apprises par le peintre, sans parler des programmes iconographiques et des conventions de son époque.

En 1941, Borduas peint une série de gouaches, mettant en œuvre le conseil de Léonard de Vinci. C’est au cours d’une conversation avec l’historien et critique d’art Maurice Gagnon que Borduas fait les révélations ci-dessous, Gagnon ayant eu la bonne idée de les noter :

Je n’ai aucune idée préconçue, commençait par déclarer Borduas. Placé devant la feuille blanche avec un esprit libre de toutes idées littéraires, j’obéis à la première impulsion. Si j’ai l’idée d’appliquer mon fusain au centre de la feuille ou sur l’un des côtés, je l’applique sans discuter et ainsi de suite. Un premier trait se dessine ainsi, divisant la feuille. Cette division de la feuille déclenche tout un processus de pensées qui sont exécutées toujours automatiquement. J’ai prononcé le mot « pensées », i.e. pensées de peintres, pensées de mouvement, de rythme, de volume, de lumière et non pas des idées littéraires, car encore, celles-ci ne sont utilisables dans le tableau que si elles sont transposées plastiquement.

La transposition du procédé dans le médium à l’huile pose des problèmes spécifiques à cause du temps de séchage plus long à l’huile qu’à la gouache, médium à l’eau. Borduas finit par procéder en deux temps, peignant les fonds d’abord, puis les « objets » en suspension devant ces fonds qui reculent ensuite à l’infini. Cette nouvelle approche est appliquée dans les gouaches de 1942 et, peut-être sans s’en rendre compte, Borduas s’en tient à la formule de composition de la nature morte ou du portait; à partir de 1943, ses tableaux à l’huile rappellent la formule de composition du paysage.

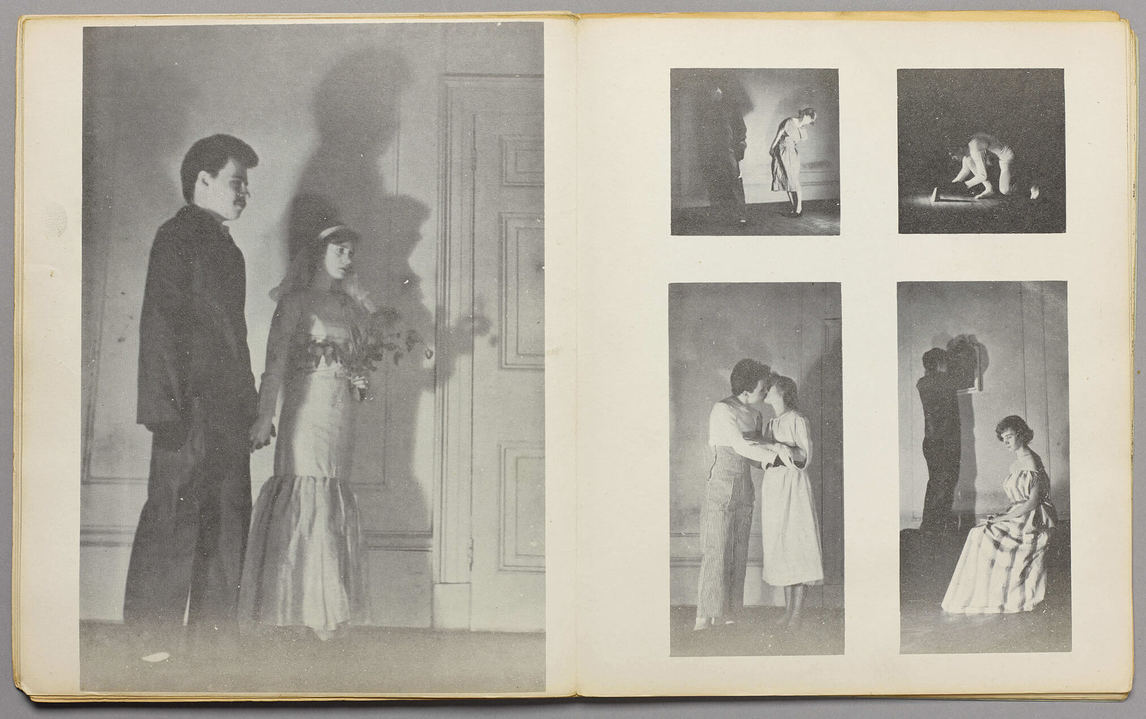

À cette époque, Borduas avait commencé à se dissocier de ses contemporains et à se rapprocher d’un groupe de jeunes artistes, dont quelques-uns de ses étudiants à l’École du meuble. Certains deviendront les Automatistes, un groupe créé par Borduas vers 1941, l’an de leurs premiers rendez-vous à l’atelier de Borduas sur la rue Mentana. Les Automatistes organisent deux expositions, en 1946 et en 1947; Sous le vent de l’île ou 1.47, 1947, est présenté à la deuxième exposition. L’engagement de Borduas comme Automatiste culmine avec le lancement du manifeste Refus global en 1948. La condamnation du manifeste de la part du gouvernement du Québec contribuera à sa décision de quitter le pays cinq ans plus tard.

Période new-yorkaise

La production antérieure de Borduas, surtout celle des années 1951 et 1952, et celle de Provincetown, Massachusetts, juste avant qu’il s’installe à New York indique qu’il se dirige vers une forme personnelle de l’expressionnisme abstrait. Les « objets » de ses tableaux automatistes sont fragmentés en autant de touches posées à la spatule, qui ont tendance à se répandre sur toute la surface picturale. En remplaçant le pinceau par la spatule pour peindre les fonds, il leur donne une solidité nouvelle et, surtout, il les rapproche de la surface picturale. La fusion objet/fond est imminente.

Dire que la peinture de New York n’a aucun impact sur l’œuvre de Borduas serait exagéré. Certes, certains de ses aspects le touchent peu. La peinture américaine cherche à faire des tableaux à mi-chemin entre la murale et la peinture de chevalet, entre une peinture qui, en Europe, avait servi à transmettre des idéologies politiques ou autres et une peinture pour ainsi dire d’expression personnelle. De ce genre de préoccupation, il n’y a que bien peu de traces chez Borduas, sauf un seul grand tableau, Pâques, 1954.

Borduas s’intéresse davantage à l’idée d’affirmer la primauté de l’individu et de donner à la peinture sa complète autonomie. Cela reflète le détachement progressif des peintres américains de ce qu’ils perçoivent, à la suite du critique Clement Greenberg, comme de la « belle peinture ». Par conséquent, l’idée de composition hiérarchisée qui est liée à la peinture européenne de l’époque les amène à ce que ce même critique décrira comme la « all-over composition ». Dans ce style de peinture, il n’y a pas de point de focalisation plus important qu’un autre, aucune hiérarchie entre les éléments : les effets sont distribués également sur toute la surface — par exemple, les lignes dans les œuvres de Jackson Pollock (1912-1956), mais aussi bien les champs colorés chez Clyfford Still (1904-1980), Mark Rothko (1903-1970) ou Barnett Newman (1905-1970). Les critiques malveillants assimilent ce genre de peinture au papier peint où, en effet, les motifs se répètent de manière uniforme et où l’on peut dire qu’une section produit à peu près le même effet que le tout.

Si l’on confronte la peinture automatiste de Borduas à cet « American-type painting », les différences sautent aux yeux. Dans les tableaux automatistes, les objets attirent l’attention et se détachent du fond qui paraît reculer à l’infini.

Il y a donc une hiérarchie claire entre l’objet et l’espace en profondeur dans lequel il est placé. Souvent, Borduas tente d’élucider la nature de l’ « objet » à travers le titre donné une fois le tableau achevé, comme c’est le cas de Carquois fleuris ou de Parachutes végétaux. Il arrive que les titres tentent de définir le fond sur lequel se détachent les objets, comme dans Réunion matinale ou Figure au crépuscule, évoquant tantôt l’illumination du matin, tantôt celle de la journée qui s’achève.

Mais Borduas finit par mettre en question la dichotomie objet/fond de ses tableaux automatistes. L’objet éclate; le fond émigre au premier plan; éclats et fonds de plus en plus texturés finissent par fusionner en un tout qui n’est pas sans rappeler la composition all-over. De ce point de vue, le tableau Les signes s’envolent donne sans doute le coup d’envoi de ce tournant chez Borduas. Sa peinture en devient de plus en plus sûre d’elle-même, s’affirmant dans les riches empâtements, le sentiment fort de mouvements (vers la périphérie de la composition ou vers son centre), les contrastes marqués entre les couleurs opaques (le blanc dominant) et la translucidité. L’œuvre de sa période new-yorkaise, y compris Les baguettes joyeuses, 1954, devient la favorite des collectionneurs canadiens, ce que comprendra le marchand d’art torontois Blair Laing, lequel visite régulièrement l’atelier de Borduas à New York, et plus tard à Paris.

En dialogue avec Pollock et Kline

Dans ses aquarelles de 1954, Borduas entre en dialogue direct avec la peinture américaine, avec l’expressionnisme abstrait — spécifiquement avec l’œuvre de Jackson Pollock. Borduas expérimente avec la technique du dripping de Pollock, même si les aquarelles de Borduas sont de petites dimensions par rapport aux grands tableaux de Pollock. Aussi, plutôt que de laisser dégouliner la peinture, le dripping chez Borduas est obtenu du bout du pinceau, parfois regroupé de part et d’autre d’un axe central. C’est le seul élément de contrôle décelable dans ces aquarelles où « l’accident » triomphe, créant des lignes ou des taches d’épaisseur variable, rouges, noires, brunes et ocre, véritables éclaboussures. Le dripping ne marquera pas profondément la production à l’huile de Borduas, mais ce dernier doit bien quelques aquarelles en hommage à son admiration pour l’immense talent de Pollock.

Toutefois, il n’est pas certain que Borduas ait complètement compris la technique du dripping de Pollock. Il parle à son propos d’ « accident » qu’il multiplie à l’infini : « Exemple : le moindre accident dans une peinture de Pollock a la réalité et l’imprévu d’un grain de sable ou d’une montagne dans l’univers et nous livre en plus, sans que l’on sache comment, la qualité émotive de son auteur. » Cette notion d’accident, empruntée aux surréalistes, n’est pas une très bonne description de la méthode de Pollock, car elle suppose que l’artiste n’a pas de contrôle sur le processus et que sa peinture tombe ici et là au hasard.

Comment Pollock procède-t-il? Il commence par poser sa toile au sol; il en a donc une vue en surplomb. D’un bâton ou d’un pinceau séché, il laisse dégouliner de la couleur contenue dans une boîte de conserve. En variant le geste, exécutant parfois une véritable danse autour de la surface, Pollock arrive non seulement à imprimer une singulière énergie aux lignes ainsi obtenues — le critique B.H. Friedman parlera de « energy made visible » — mais aussi à maintenir une distribution égale de ces lignes sur toute la surface, de manière à obtenir une all-over composition. Il y a donc là un important élément de contrôle que la notion d’accident ignore complètement.

Borduas utilise la technique du dripping de Pollock dans son tableau à l’huile Graffiti, 1954; on notera d’ailleurs que la technique chez Borduas n’a pas la fonction structurante qu’elle a dans les tableaux de Pollock.

Les tableaux noir et blanc de Franz Kline (1910-1962) auront plus d’impact sur le développement ultérieur de Borduas, y compris sur sa période parisienne. L’aigle à la blanche famille, 1954, est caractéristique de ce point de vue. L’aigle déploie ses ailes noires en « V » et repousse en périphérie les taches noires ou colorées de sa « blanche famille », autant de taches rouge et vert que d’espace blanc. Borduas passe du lavis très dilué au coup de pinceau solide sans bavures. Parfois, des taches s’échappent des arborescences quasi végétales; parfois, elles se contentent d’enrichir le fond, qui est toujours la page blanche sans intervention. Bien que la référence à Kline soit moins évidente que l’impact du dripping de Pollock sur ses aquarelles des années 1950, Borduas a moins de peine à intégrer les grandes propositions de Kline à son monde propre.

Période parisienne et les noirs et blancs

Borduas part pour Paris en 1955, au moment où il commence à avoir quelques succès à New York et à y être reconnu. À Paris, sa propre peinture se développe dans une direction unique, mais qui a de la peine à se situer dans les courants prédominants dans la capitale à ce moment. Ni l’abstraction lyrique, ni le géométrisme des disciples français du peintre néerlandais Piet Mondrian (1872-1944), ni même la néofiguration de Jean Dubuffet (1901-1985) aux nouveaux réalistes ne correspondent à la propre évolution chez Borduas.

C’est à Paris que Borduas développe sa fameuse série des noirs et blancs, y compris Expansion rayonnante, 1956. La création de la série correspond à une volonté de clarifier ses propositions antérieures, mais aussi à sa propension jamais démentie d’explorer des voies nouvelles. Paraissent soudainement donc dans son œuvre les fameuses taches noires. Réaffirmation de l’objet sous mode d’absence? Retour à la dichotomie objet sur un fond, mais sans suggestion de profondeur? Borduas lui-même parle de « toiles cosmiques », ce qui, à la rigueur, pourrait s’appliquer à son fameux tableau L’étoile noire, 1957.

Chose certaine, une volonté de plus en plus grande de « construction architecturale » est sensible dans les tableaux de la période. Cela ira jusqu’à Symphonie en damier blanc ou Symphonie 2, 1957. Sa peinture devient de plus en plus austère et dépouillée, prenant parfois une allure nettement calligraphique de grands signes péremptoires sur fond blanc.

La peinture de Borduas de ses années parisiennes n’a qu’augmenté sa tendance matiériste, comme on dit à l’époque en France, c’est-à-dire à tabler sur des empâtements de plus en plus épais, où il est facile de lire même la direction des coups de spatule. Paradoxalement, c’est ce côté matière qui nous met le plus directement en contact avec la présence du peintre dans son tableau. Pour reprendre la théorie de l’indexicalité développée par le philosophe américain Charles Sanders Pierce, les empâtements sont l’index de l’engagement du peintre dans la fabrication de son tableau, de la même manière que les effets sont un index de leur cause, sans qu’il y ait ressemblance entre les deux.

Idées et enseignement

Pour certains peintres, notamment Alfred Pellan (1906-1988), l’engagement du peintre ne devrait concerner que les choix esthétiques. C’est ce que Borduas appelle, dans le manifeste Refus global, se réfugier dans la seule « bourgade plastique ». Pour lui, au contraire, l’acte de peindre dans un style « moderne » engage l’artiste à prendre position dans la modernité à tous les plans : psychologique, social et politique. Ce n’est donc pas par hasard que la pratique picturale de Borduas s’accompagne de la rédaction d’un manifeste et d’autres textes portant sur le rôle de l’artiste.

Borduas fait remonter son engagement social à son expérience de l’enseignement à l’École du meuble à Montréal. Il décrit ses premiers étudiants à leur arrivée dans sa classe :

Je les revois ces grands garçons de première, inquiets du milieu où ils se trouvent, prudents, effacés, impersonnels à l’extrême; abordant l’étude du dessin avec leurs préjugés bien enracinés, leur déjà vieilles habitudes passives imposées de force au cours de douze ou quinze années d’études : rangés, silencieux, inhumains. Ils attendent des directives précises, indiscutables, infaillibles. Ils sont disposés au plus complet reniement d’eux-mêmes pour acquérir un brin d’habileté, quelques recettes nouvelles à ajouter à un faux bagage pourtant lourd à porter.

Dans le diagnostic qu’émet Borduas de ses étudiants, il n’est pas question de leur connaissance du dessin : il ne parle que de ce qui compte à ses yeux — leur comportement, leur passivité, leur impersonnalité totale. Borduas sait que ce n’est qu’en s’attaquant à la racine de leur passivité qu’il pourra espérer rendre ses étudiants à leur style propre.

Il ne s’agissait donc plus, pour devenir un créateur, d’acquérir au moyen d’exercices ingrats des qualités mécaniques étrangères : de piocher et gommer en vain et sottement. […] Il fallait à tout prix abandonner ce fol espoir de s’enfouir sous l’amas des débris personnels et d’accepter de résoudre immédiatement ou jamais ses propres problèmes de figuration, d’expression. La route de l’expérimentation individuelle était ouverte. L’élève n’apparaissait plus comme un sac à tout mettre, mais comme un individu à un moment précis de son développement.

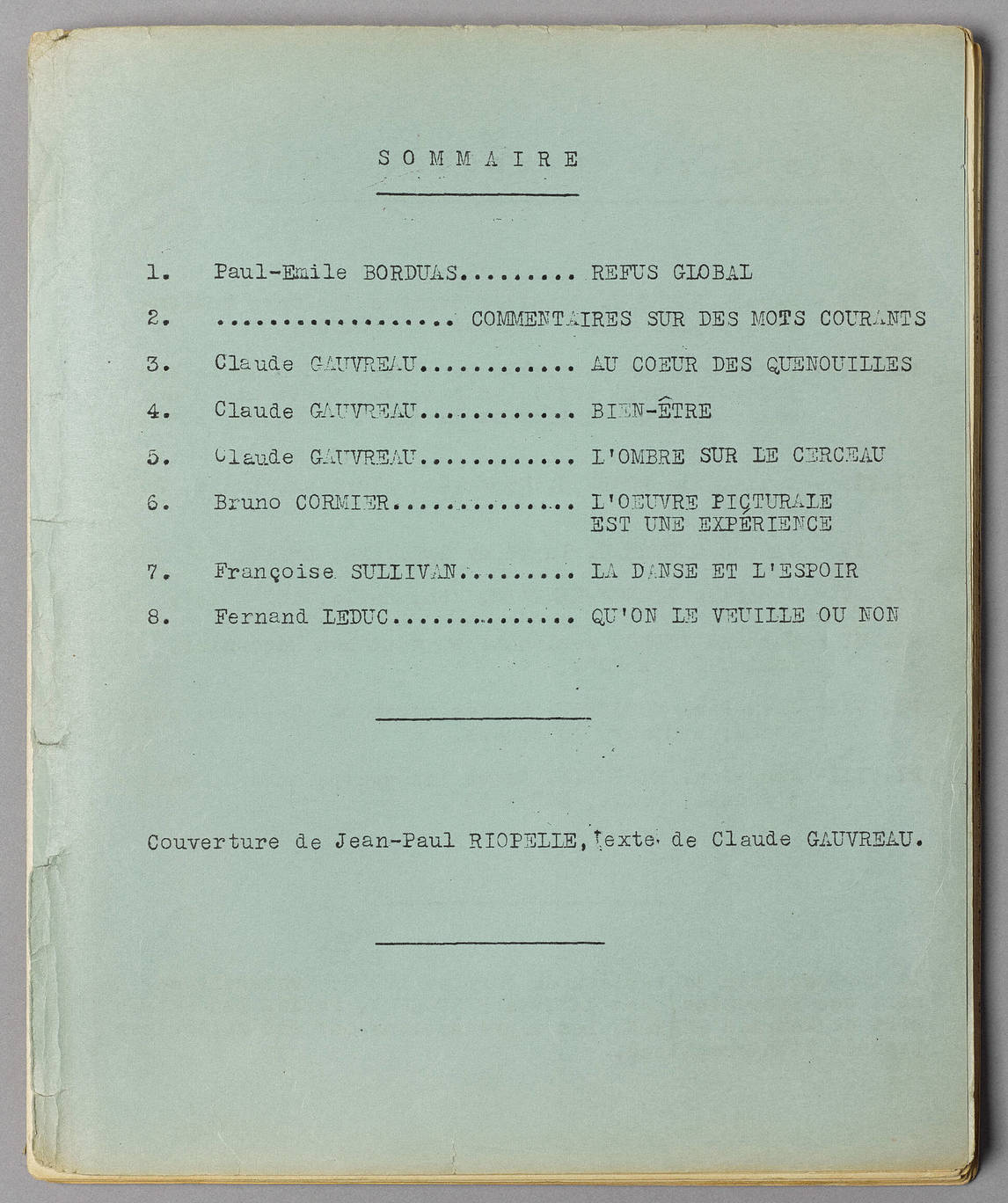

Le texte de Borduas dans Refus global est né de ses expériences avec ces étudiants. Il s’y attaque à deux facteurs de cette dépersonnalisation : la religion catholique, avec son insistance sur les dogmes et ses obsessions sexuelles, et l’identité canadienne-française exprimée à travers la langue et un mode de vie rural traditionnel. Hors de ces deux systèmes de valeurs, point de salut, et leur conséquence est l’enfermement dans une sorte de ghetto québécois, méfiant de tout ce qui pourrait venir du dehors — y compris le reste du Canada. (Le roman Deux solitudes de Hugh MacLennan décrit les relations conflictuelles entre anglophones et francophones du Québec à cette époque.) C’est un univers de la peur : « Peur des préjugés — de l’opinion publique — des persécutions — de la réprobation générale; peur d’être seul sans Dieu et la société qui isolent très infailliblement […] peur des relations neuves; peur du surrationnel [sic]; peur des nécessités; peur des écluses grand ouvertes sur la foi en l’homme — en la société future. » Courber l’échine, se conformer, rejoindre le troupeau deviennent les solutions du grand nombre; seuls les définisseurs de culture — le clergé en tête et les responsables politiques — y trouvent leur compte. Et rien ne change dans le Québec de la « survivance ». D’où le cri, au milieu du manifeste : « Au diable le goupillon et la tuque! Mille fois ils extorquèrent ce qu’ils donnèrent jadis. » Pour en sortir, définitivement, le manifeste ne voit que l’anarchie — « l’anarchie resplendissante »—, la fin du règne des définisseurs de culture.

On ne peut minimiser l’importance du manifeste Refus global et son influence sur la culture canadienne-française (le terme « québécois » n’est guère utilisé jusqu’aux années 1960). Refus global est le refus de la vieille idéologie de conservation (ou de survivance), pour reprendre les termes du sociologue Marcel Rioux, qui définissent l’identité canadienne-française par la langue, mais conçue comme la gardienne de la foi, créant un fossé infranchissable entre le Québec et la majorité anglo-saxonne et protestante du reste du Canada et des États-Unis. Borduas veut rompre aussi avec l’idée selon laquelle seul le retour à la terre — l’affirmation des vieilles racines paysannes des Canadiens français, ou ce que l’on croyait telles — assurera la pureté de l’identité canadienne-française menacée par le pluralisme de la vie urbaine. Il est temps de « rattraper » l’évolution de la pensée mondiale et de s’ouvrir non seulement à l’art qui se fait ailleurs — Borduas pense surtout à Paris —, mais aussi aux idées progressistes : « Place à la magie! Place à l’amour! Place aux mystères objectifs! Place aux nécessités! »

Le manifeste Refus global est lancé le 9 août 1948; le texte principal est rédigé par Borduas et contresigné par quinze membres des Automatistes. Il va sans dire que le lancement du manifeste a un impact considérable dans les mois qui suivent. Pas moins d’une centaine d’articles le dénoncent et rares sont ceux qui prennent sa défense. Même des catholiques de gauche liés parfois d’assez près à Borduas (y compris le journaliste et futur politicien Gérard Pelletier, Jacques Dubuc, un ami de Pelletier, Robert Élie, écrivain, critique d’art et futur directeur du Conseil des arts du Canada (1959) et le journaliste André Laurendeau) tiennent à s’en désolidariser, rejoignant les rangs des Roger Duhamel, Harry Bernard, Hyacinthe-Marie Robillard, O.P. et Ernest Gagnon, S.J., qui sont beaucoup plus négatifs à l’égard des idées du manifeste.

En dépit des dénonciations immédiates, le manifeste est le point de départ de changements sociaux profonds au Québec. Depuis la publication des écrits complets de Borduas, l’originalité de sa pensée devient de plus en plus évidente. Tous les dix ans, on ne manque pas de signaler au Québec l’anniversaire de la publication de Refus global qui a marqué l’aube de la Révolution tranquille au Québec.

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements