La carrière de Riopelle est foisonnante et s’étend sur plus de cinquante ans d’une pratique assidue et assurée, marquée par les tâtonnements libres et l’exploration instinctive. Plusieurs techniques marquent le style de l’artiste : l’approche académique des premières années, portée sur la « copie » de la nature, enseignée dans les écoles des beaux-arts de Montréal et Québec; la technique distinctive des « mosaïques », ces vastes compositions des années 1950 à la matière dense et multichromatique, et dont les fameuses touches à la spatule semblent avoir été sculptées; le retour à la sculpture dans les années 1960, puis la gravure et le collage; enfin, la technique des dernières années de carrière révélant toute l’audace de Riopelle qui s’approprie la bombe aérosol. De la première à la dernière technique, le cheminement du peintre est remarquable.

La technique académique

Des années 1936 à 1941 environ, à titre d’élève du sculpteur réaliste Henri Bisson (1900-1973), Riopelle est formé suivant la tradition académique. Sa peinture Nature morte au violon, 1941, révèle l’influence de Bisson. L’œuvre présente une vanité, évocation symbolique du caractère éphémère de tous les arts. Musique, littérature et sculpture sont finement représentées par un violon, un métronome, un livre et d’autres objets assemblés dans un premier plan précaire qui n’est pas sans rappeler les natures mortes de Paul Cézanne (1839-1906), une œuvre que Riopelle admirait même si son mentor Bisson la rejetait. La feuille de musique à l’angle irrégulier semble s’inviter dans l’espace du spectateur tandis que les autres objets sont maintenus dans un équilibre précaire, combinaison complexe des influences rivales de l’artiste, entre académisme et modernité.

Dans les théories académiques auxquelles Riopelle a été initié, le dessin présente un double sens qui l’ennoblit : à la fois « dessin », soit le tracé sur la feuille, il évoque aussi le « dessein », soit l’idée première de toute création, celle qui prend forme dans l’intellect. Par-là, il a longtemps été tenu comme la forme d’expression la plus pure. À l’heure de la formation de Riopelle, le dessin est encore hautement estimé dans les écoles d’art — et bien sûr le dessin au trait est la première technique enseignée pour reproduire la nature avec acuité et vérité. Le second mentor de Riopelle, Paul-Émile Borduas (1905-1960), s’est souvenu que lors de son passage à l’École des beaux-arts de Montréal, ses premiers directeurs, Emmanuel Fougerat et Charles Maillard, n’ont cessé de répéter : « du dessin, du dessin, encore du dessin… d’abord et avant tout ». Considérant le maître de Riopelle, Henri Bisson, les mêmes recommandations lui ont certainement été faites. Son passage à l’école « bissonnière » a été imprégné de la copie d’après l’œuvre des grands maîtres valorisée par le professeur.

Exemplaire de cette influence, la Nature morte au violon, 1941, de Riopelle, présente une reproduction en buste d’une tête d’empereur romain, probablement Jules César. Les écoles d’art ont fait la collection de telles reproductions en plâtre, très utiles à la formation des artistes qui ont pu s’exercer à rendre le modelé, avant même de tenter l’application de la couleur. L’apprentissage du dessin tel que suivi par Riopelle procède par étapes : d’abord, les apprentis s’exercent d’après des reproductions gravées d’œuvres des grands maîtres; ensuite, d’après la bosse, soit des reproductions sculptées (comme cette tête d’empereur romain façonnée d’après l’antique); et enfin, d’après modèle vivant, ce qui constitue l’aboutissement de la pratique qui prend appui sur la nature. Dans la tradition issue de la Renaissance, la ville de Florence consacre la pratique du dessin tandis que les Vénitiens, tel le grand Titien, sont réputés pour leur maîtrise de la couleur.

Alors que Riopelle était étudiant, on faisait encore remonter la naissance du dessin à l’Antiquité classique, telle que rapportée dans les récits antiques sur l’origine de la peinture, notamment chez Pline l’Ancien (23-79) : Kora, fille du potier Butadès de Sicyone, amoureuse d’un jeune homme partant pour l’étranger, décide d’en immortaliser la silhouette pour mieux supporter son ennui. À la lumière d’une lanterne, elle aurait tracé le premier trait dessiné en saisissant les contours de l’ombre projetée de son visage au mur, comme le représente Johann Jacob von Sandrart dans sa gravure intitulée L’invention de la peinture. La fable de Pline est encore très populaire au vingtième siècle et des professeurs comme Bisson s’en servent pour mettre l’accent sur l’importance du dessin. Si Riopelle n’a pas développé sa carrière dans le giron des Académies, et en suivant leurs préceptes, ceux-ci n’en constituent pas moins les bases de son apprentissage, comme pour la plupart des peintres qu’il admire, tel Claude Monet (1840-1926), et la majorité de ses contemporains.

Les mosaïques

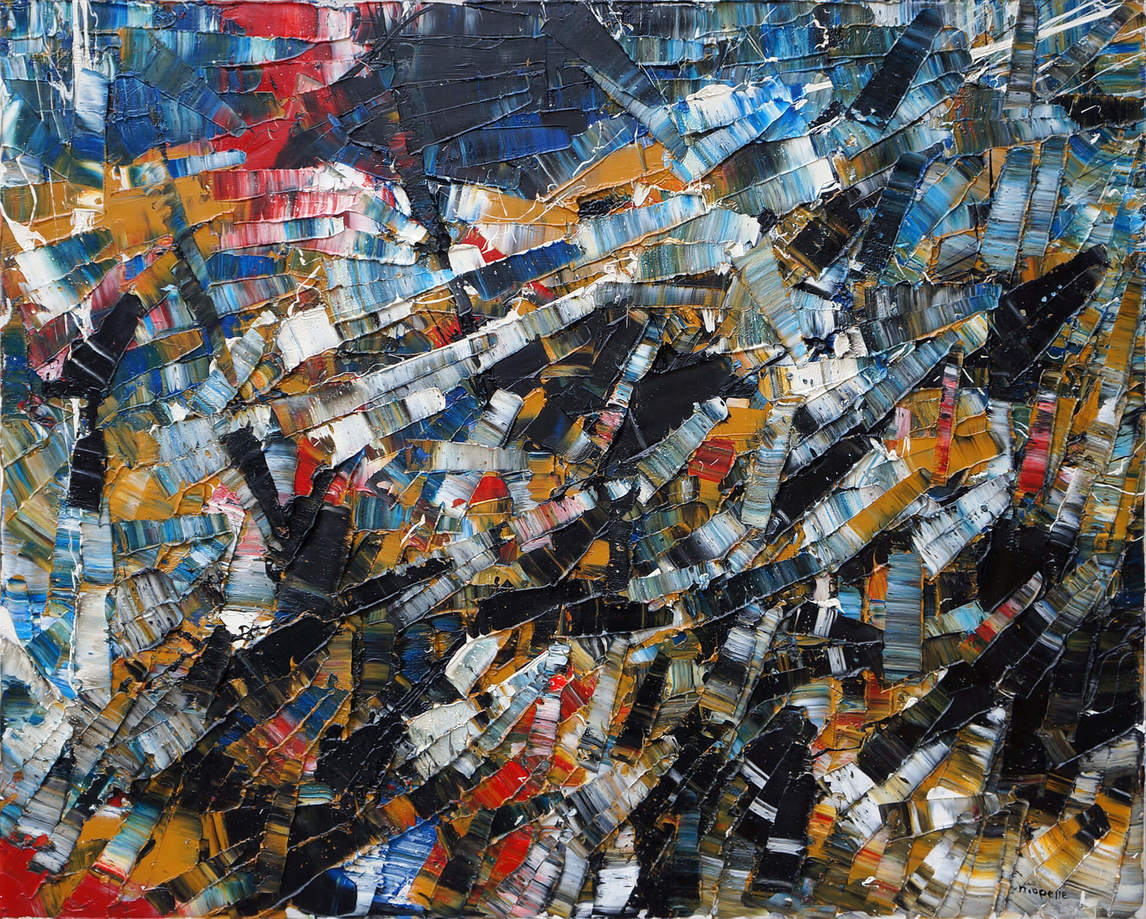

Les tableaux de Riopelle des années 1950 appartiennent à la période dite des « mosaïques », sans que l’origine de cette comparaison ne soit exactement connue. Yseult Riopelle, l’une des deux filles du peintre et l’auteure de son catalogue raisonné, suggère que Georges Duthuit (1891-1973), le gendre d’Henri Matisse (1869-1954), a été le premier à faire ce rapprochement. Duthuit, qui a épousé la fille de Matisse, Marguerite, était un grand défenseur des peintres contemporains tels son beau-père, mais aussi Nicolas de Staël (1913-1955), Bram van Velde (1895-1981) et Riopelle. En tant qu’historien de l’art, spécialiste de l’art byzantin et copte, Duthuit était de plus familier avec la tradition de la mosaïque, un art spécialement pratiqué par les Byzantins du cinquième au quinzième siècle.

L’effet « mosaïque » chez Riopelle est principalement dû à son emploi de la spatule pour peindre, laquelle génère cette manière particulière de sculpter la matière. La juxtaposition des touches dans une œuvre comme Composition, 1954, semble correspondre à la définition qu’on donne de la mosaïque, à savoir un assemblage de tessères, ou de petits cubes multicolores (en marbre, pâte de verre, etc.) juxtaposés et fixés au mur de façon à former un dessin. Les compositions de Riopelle, avec leurs coups de spatule rythmiques et irréguliers évoquant la forme carrée des tessères, donnent à penser aux mosaïques byzantines et à leurs assemblages quelque peu géométriques, harmonieux sur le plan chromatique et animés d’une vie que leur confèrent les matériaux.

Selon l’historien de l’art Pierre Schneider (1925-2013), dans une affirmation reprise par le critique René Viau, c’est vers 1949 que Riopelle abandonne le pinceau. Ce dernier était devenu pour lui une limitation et un obstacle dans son projet de création d’ambitieuses compositions faites d’une matière généreuse multicolore. Ce changement de technique picturale peut sembler de peu de conséquences aujourd’hui. Après tout, Riopelle a simplement choisi d’utiliser un outil plutôt qu’un autre. En quoi cela a-t‐il pu influencer sa conception du tableau, son style, ou sa compréhension même de la peinture? En réalité, cette décision de troquer le pinceau pour la spatule a eu un impact majeur sur la peinture de Riopelle et sur son œuvre subséquente. Ce changement l’a conduit le plus loin qu’il soit possible de sa formation académique. Sans dessin, sans figuration, sans pinceau, il a dû repenser sa conception de l’espace pictural et envisager une nouvelle manière d’appliquer la matière; ce faisant, il est parvenu à des résultats incroyables.

Ce que la spatule a introduit de fondamental dans l’élaboration du tableau est un facteur d’invisibilité dans le processus même d’apposer la matière sur la surface à peindre. En appuyant la spatule sur la peinture à l’huile déposée à même le tube sur la toile, le peintre se trouve à cacher ce qui se passe sous sa spatule. Il allait donc de surprise en surprise, au fur et à mesure des déplacements de son instrument. Riopelle perd ainsi le contrôle visuel de ce qui se passe dans l’acte même de peindre, ce qui semble le mettre à distance des Automatistes qui n’avaient pas renoncé selon lui à ce contrôle visuel dans leur production. Très tôt en carrière, Riopelle s’est réclamé du « hasard total » dans la production d’une œuvre, ce qui est très éloquent en regard de son processus de travail notamment dans ses travaux plus tardifs, en particulier, les mosaïques.

Puisque Riopelle est un artiste formé suivant la tradition académique, il faut considérer son art comme exemplaire d’un travail s’inscrivant dans, et en dehors, des règles de la discipline. Dans ses jeunes années et en milieu de carrière, il a tout fait pour évacuer de sa production la question de l’habileté manuelle, rejetant le pinceau du peintre et tout ce qui pouvait ressembler à une ligne de dessin figuratif. Cet acte conscient est une réaction manifeste à sa formation par la copie et le dessin sous Henri Bisson. La question de la main de l’artiste, ou de la trace qu’il laisse sur la toile, dans l’acte de création même, n’a jamais quitté l’esprit de Riopelle. Il a simplement cherché de nouveaux moyens de l’exprimer. Prenons, par exemple, un détail de l’œuvre de 1956, Rencontre; le peintre a laissé de multiples traces sur la toile par ces coups de spatule qui évoluent sur la surface, imprégnés dans la matière épaisse. Cette évolution peut sembler banale, mais il s’agit là d’un intérêt qui allait s’accroître dans la dernière période créative de Riopelle, avec cette idée de trace ou d’empreinte. Il était alors fasciné par ce qu’on laisse derrière.

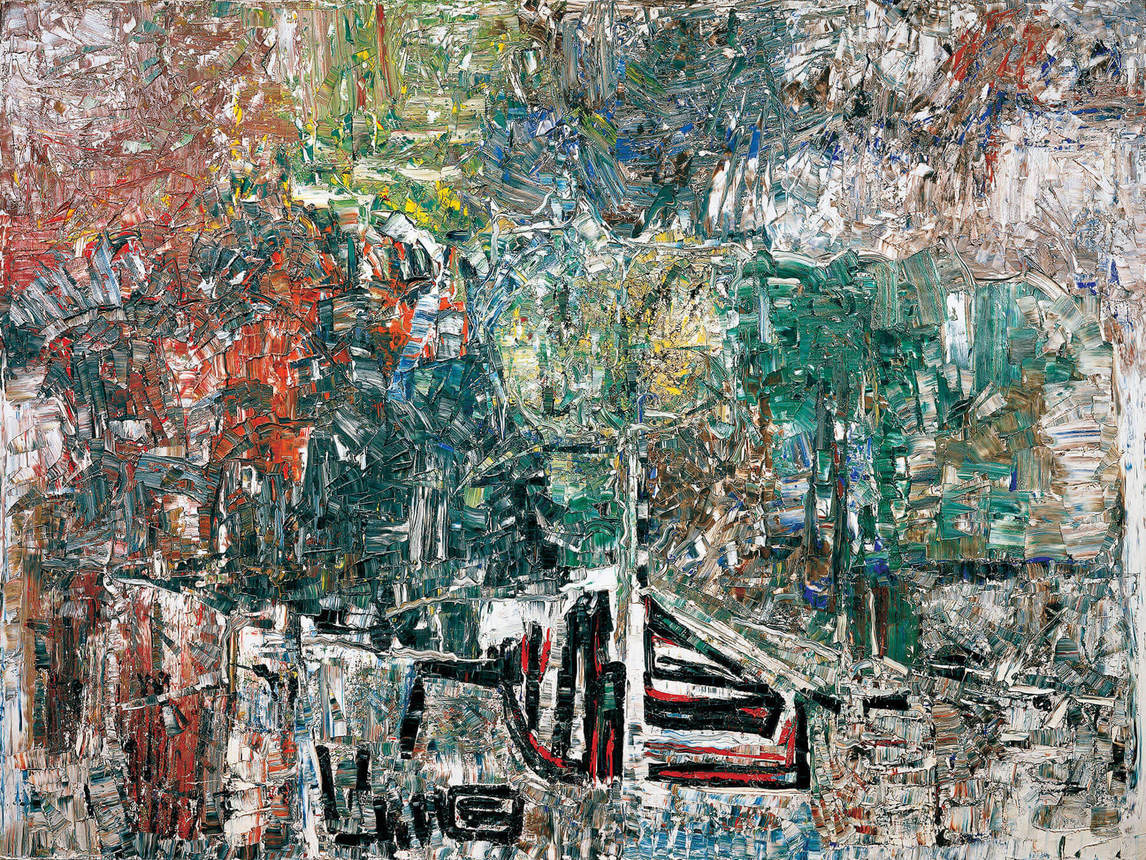

La période des mosaïques de Riopelle n’a duré qu’une décennie. Avec les années 1960, la spatule se déplace d’une nouvelle manière, elle devient plus mobile et laisse de longues traînées derrière elle. Sans titre, 1965, est exemplaire de ce style. L’effet de mosaïque n’est plus, avec ses petites tuiles cloisonnées des années 1950, tout comme cette impression d’un artiste en quête d’une direction. Quelque chose de neuf les remplace; le spectateur peut maintenant suivre les mouvements de la spatule dans ses déplacements, laissant des trainées qui ressemblent parfois à un doigt glissant dans la matière. Les sillons se font bandes plus ou moins larges qui semblent se fragmenter à la rencontre d’autres marques similaires. Les plages colorées sont aussi plus variées, résultant en une composition pleine de possibilités nouvelles.

Au début, quand Riopelle adopte cette nouvelle manière, les collectionneurs habitués aux mosaïques sont déroutés et mettent un peu de temps à s’y intéresser. Ses travaux des années 1960 en particulier sont remarqués parce que beaucoup plus grands, une tendance reconnue comme du « paysagisme abstrait ». Même si ses ventes s’en sont ressenties, Riopelle n’est pas retourné à son ancienne technique de création. Cette nouvelle liberté d’exécution l’a conduit à opérer un retour à la figuration, vers les hiboux et les oies blanches qui allaient marquer sa production des années 1970 et au-delà.

La sculpture

Jean Paul Riopelle intègre sérieusement la sculpture à sa pratique artistique dans les années 1960, mais sa fascination pour ce moyen d’expression remonte à l’enfance, comme il le note lui-même : « Quand j’étais petit, je faisais des sculptures de neige, et j’en fais encore aujourd’hui quand j’en ai l’occasion. À partir du bonhomme de neige traditionnel des enfants, je créais des improvisations fantastiques auxquelles mes bronzes doivent beaucoup. »

Les premières sculptures documentées de Riopelle datent de 1947 : des œuvres telles de petites figures d’argile modelées, représentant de la terre crue, dont il photographie les résultats. En dehors de ces pièces, les sculptures des premières années de pratique de l’artiste ont disparu. L’attention de Riopelle pour cette forme d’expression demeure latente tout au long des années 1950.

Mais tout cela change peu de temps après son installation en France lorsque, dans les années 1960, il revient à la sculpture par souci de « rompre avec les habitudes de la peinture ». Ce regain d’intérêt est en partie une question de commodité — Riopelle peut maintenant se permettre d’embaucher des assistants compétents pour l’aider à réaliser ses idées. À la Fonderie Berjac à Meudon et plus tard à la Fonderie Clementi, il développe un procédé de fonte unique : « Le métier de fondeur est l’un des plus beaux métiers du monde, note Riopelle. J’avais souhaité être mécanicien et, avant ça, joueur de hockey. Après, la fonderie a représenté pour moi un métier complet. »

Ce n’est qu’en 1962 que les sculptures de Riopelle sont exposées pour la première fois, dans le cadre d’une exposition à la Galerie Jacques Dubourg à Paris. Parmi les œuvres qui faisaient probablement partie de l’exposition se trouve B.C., une petite sculpture d’à peine un demi-mètre de hauteur. Cette œuvre se caractérise par des bords dentelés comportant des éléments qui s’effondreraient sans le bronze qui maintient la sculpture en place. De nombreuses pièces réalisées par Riopelle à cette époque ressemblent à des formes organiques et symbolisent sans aucun doute un retour à ses premières expériences avec l’argile. En voyant ce corpus, le galeriste Pierre Schneider constate que l’artiste ne renie pas son œuvre picturale; au contraire, la sculpture lui permet de se recentrer et, ce faisant, elle semble le libérer.

Généralement, dans la sculpture et surtout dans les œuvres en bronze, les artistes ont tendance à privilégier les créations lisses qui se fondent harmonieusement les unes avec les autres, accentuant ainsi les propriétés uniques du matériau. Ce n’est pas le cas avec Riopelle. Comme la peinture de l’artiste, sa sculpture est fragmentée, en fait foi, notamment, Hibou A, 1969-1970 (fonte en broze v.1974). De fines feuilles le long de la base semblent superposées et la sculpture est perforée par les mains de l’artiste, comme s’il l’avait modelée alors qu’elle était encore en fusion. Bien sûr, nous savons que cela est impossible. Personne ne peut mouler le bronze au moment de son passage de l’état solide à l’état liquide. Pourtant, dans ses sculptures, en utilisant le procédé de fonte à la cire perdue, Riopelle parvient à donner l’impression qu’il a la capacité de défier la tradition même dans laquelle il travaille. Ce faisant, il s’approprie pleinement ce moyen d’expression.

La Joute, 1969-1970 (fonte en bronze v.1974), est le plus grand ensemble sculptural de Riopelle. Composé d’une « Tour de la Vie » centrale — rappelant à la fois un inukshuk inuit et une vasque pour les oiseaux — entourée de trente éléments de bronze en forme d’animaux ou de figures mythiques, l’ensemble invite le spectateur au sein d’une mythologie complexe issue de l’imaginaire de Riopelle enfant. Intitulée La tour, cette composante principale de l’œuvre est d’une signification symbolique extraordinaire pour l’artiste. Bien sûr, Riopelle ne l’aurait jamais admis, mais son dévouement à imaginer et à sculpter le monde naturel qui l’entoure de façon originale rappelle la complexité de son influence. Et qu’au fond, il revenait toujours à sa fascination première tirée de l’enfance, celle de mouler quelque chose avec ses mains.

La gravure et le collage

En 1946, lorsque Riopelle visite New York pour la première fois, il passe devant l’atelier de gravure de William Hayter (1901-1988). C’est là qu’il rencontre des artistes comme Joan Miró (1893-1983) et Franz Kline (1910-1962), qui deviendront ses proches amis plus tard dans sa vie. Ce moment constitue la première rencontre de Riopelle avec la gravure. Dans les années 1960, alors qu’il vit avec Joan Mitchell (1925-1992) dans la campagne française, son intérêt pour ce moyen d’expression est à son apogée et ses premières créations abouties suscitent un grand intérêt critique.

Une composition en technique mixte réalisée à partir du collage de fragments gravés, comme Sans titre, 1967, révèle de denses couches d’abstraction. De son atelier, Riopelle découpait ses estampes et les réassemblait pour en faire des créations ambitieuses et inédites. Cette utilisation des formes découpées rappelle l’œuvre tardive d’Henri Matisse qui avait commencé à créer de magnifiques images, dans ses dernières années, en découpant des morceaux de papier lumineux qu’il arrangeait ensuite. Riopelle a toutefois exploré la technique tout à fait différemment. Ses pièces ne sont pas brillantes et marquées de formes claires, mais plutôt composées de motifs complexes et anarchiques qui rappellent ses premières abstractions. Des traits fins sont accentués par des fragments d’estampes abstraites, des plus grands et des plus petits, disposés au petit bonheur, en montrant peu de considération pour les conventions dictant ce à quoi doit ressembler une image. Son collage, ancré dans la pratique de la gravure, est une exploration des arrangements abstraits potentiels issus de la rencontre fortuite de pièces rapprochées les unes des autres sans jamais avoir été destinées à partager le même espace.

À son retour au Québec, l’intérêt de Riopelle pour la gravure ne faiblit pas, mais se combine à son exploration renouvelée de la figuration. Riopelle développe en outre une importante collaboration avec la graveuse Bonnie Baxter, et les deux artistes travaillent ensemble, soit au studio de Baxter, l’Atelier du Scarabée, à Val-David au Québec, soit dans celui que Riopelle a conservé en France de 1985 à sa mort en 2002. La pratique de la gravure, note Baxter, séduisait Riopelle parce qu’elle lui permettait d’essayer différents arrangements. Une gravure peut progresser et se développer avec des retouches, des superpositions, puis être déconstruite et reformatée sous forme de collage. Sur sa manière, Baxter remarque : « Tout comme dans sa peinture, Riopelle était audacieux et expérimental, il aimait mélanger les choses et était allergique aux formules éternelles. »

La bombe aérosol

En fin de carrière, affligé par l’ostéoporose, Riopelle est fasciné par l’utilisation de la bombe aérosol. Il l’envisage comme une technique innovante de création picturale d’autant plus accessible considérant ses limites physiques. Il peut à juste titre être considéré comme un précurseur de cette technique, par son travail à la pipette (une pipe ouverte qui permet de projeter la peinture en soufflant) dans les années 1950 et, dans les années 1960, au pulvérisateur tue‐mouches de marque Fly-Tox (qui permet de projeter la matière par pompage manuel). Riopelle découvre la bombe aérosol dans les années 1970 et s’en sert pour élaborer plusieurs nouveaux et riches motifs, techniques et vocabulaires – notamment, les jeux d’alternance entre le positif et le négatif qui lui sont particuliers.

Certes, contrairement à la pipette ou au pulvérisateur, qui supposent que le peintre pompe, pulvérise ou souffle sa couleur dans un tube pour la projeter sur toile, la bombe aérosol permet d’asperger la couleur d’une simple pression du doigt. Riopelle est séduit par le fait qu’un objet posé à plat sur une toile est aspergé afin d’en obtenir une image négative. Un exemple de ce procédé est donné par une photographie réunissant Riopelle et le joueur de hockey Maurice Richard (une de ses grandes admirations de jeunesse) pendant que l’artiste crée Hommage à Duchamp (Hommage à Maurice Richard), 1990. Comme pour beaucoup d’œuvres de Riopelle, on constate le retour de sa fascination pour la « main », quoiqu’ici, ce sont les mains d’un hockeyeur qu’il souligne et met en évidence. Richard pose sa main à plat sur la toile et Riopelle en saisit l’empreinte en négatif, après quoi il ajoute sa propre main au tableau, la main de l’artiste utilisant la bombe aérosol. C’est par cet acte créatif que Riopelle s’invite dans une quête artistique millénaire, révélée depuis le temps des peintres paléolithiques de la grotte Chauvet, motivée par la question de ce qui reste.

Le titre de l’œuvre Hommage à Duchamp (Hommage à Maurice Richard), 1990, célèbre non seulement le grand joueur de hockey, mais aussi l’important artiste du vingtième siècle Marcel Duchamp (1887-1968). Concepteur du premier ready-made de l’histoire de l’art, Duchamp choisit un urinoir, le retourne, le signe, le titre Fontaine, 1917, et le déclare œuvre d’art. L’Hommage à Duchamp (Hommage à Maurice Richard) fait usage d’objets renvoyant au concept de ready-made, mais ils sont utilisés à l’envers, par leur absence. Comme l’empreinte de la main, l’œuvre présente des empreintes et des silhouettes d’outils. L’outil de l’architecte, le trace-courbe français, borde la peinture. L’outil du trappeur, la chausse d’hiver, se devine dans la moitié supérieure de l’œuvre, tandis que deux bâtons de hockey, les outils des joueurs, sont soulignés dans la moitié inférieure de la composition. Ces silhouettes sont les seules réminiscences des objets qui ont jadis été posés sur la surface de l’œuvre. Lorsqu’elle a été complétée, Riopelle l’offre à Richard qui en fera plus tard don au Musée d’art contemporain de Montréal.

En faisant un important usage de la bombe aérosol, Riopelle développe ses habiletés et cultive toutes les formes possibles et imaginables d’empreinte en négatif d’un objet. C’est dans son œuvre L’Hommage à Rosa Luxemburg, 1992, que cette nouvelle technique trouve sa plus spectaculaire application. L’aérosol laisse une empreinte plus ou moins légère, selon l’insistance de l’artiste sur une zone ou une autre de la composition. L’effet visuel dominant en est un aérien, matière constellée, pulvérisée sur la toile, laissant une trace presque feutrée. La palette est festive et tendre, d’une belle vivacité, en dépit des nombreux contrastes en noir et blanc. Certaines zones présentent d’ailleurs un effet radiographique manifeste, les empreintes étant saisies à la peinture blanche sur un fond de nuit noir. Ailleurs, les couleurs vives rehaussent des chevauchements de formes aux teintes pâles; là un oiseau rouge feu, là, un autre glacé de bleu vif. Là encore, les volatiles blancs s’agitent à côté de formes aux teintes vives, rouge, rose, vert, jaune, orange – l’ensemble est évanescent en même temps qu’intensément incarné.

L’Hommage à Rosa Luxemburg se décline en une série de trente peintures d’une incroyable cohérence en dépit de la densité de l’ensemble. La palette encore une fois vient les lier les unes aux autres tandis que les formes se répètent, se transforment et se présentent en un répertoire quelque peu énigmatique. Tout a été mis à contribution, de simples boulons à une oie blanche tuée à la chasse par Riopelle lui-même, en passant par des fougères ou de simples outils, comme une perceuse. On reconnaît aisément tous ces objets, mais ils ne sont pas délimités par de véritables lignes de contour. Ils apparaissent par leur forme seule, entourée d’une zone un peu floue, et la trace qu’ils laissent évoque leur absence plus que leur figuration à proprement parler. Ils sont tels des fantômes, à la fois animés et inanimés. Des traces d’une vie vécue pleinement.

Une carrière de grandes transformations

La carrière de Riopelle donne à réfléchir à l’évolution de l’art au fil du temps : l’art dit ancien, nourri aux préceptes académiques, encourage les artistes, par leur formation, à dérober à notre vue les coups de pinceau, les fonds brossés rapidement, les hésitations dans le tracé des contours, les couleurs mal venues, etc. Qui pourrait dire les hésitations de Nicolas Poussin (1594-1665) en regardant son tableau fini? C’est bien ce que Riopelle a appris à faire chez Bisson, où les œuvres sont de pures « copies de la nature », cachant leur secret et la main de l’artiste.

L’art moderne et contemporain procède tout autrement et n’hésite plus à nous faire assister à la genèse de l’œuvre. Les peintres d’aujourd’hui laissent intentionnellement des traces visibles et invitent le spectateur à reconstruire l’œuvre à sa manière. Quand Riopelle se distancie de l’académisme et se rapproche des méthodes de l’automatisme, de l’abstraction lyrique ou de l’expressionisme abstrait américain notamment, il commence à faire du spectateur le témoin des origines de chaque peinture. Chaque application de matière laisse son empreinte sur la surface de l’œuvre achevée. On le constate bien dans les fameuses mosaïques des années 1950; plus tard, on suit à la trace ces mêmes coups de spatule, pour refaire le tableau visuellement, pour ainsi dire.

Enfin, quand Riopelle se tourne vers la technique de la bombe aérosol, son intérêt pour la marque, la trace, la main du peintre, revient en force. On comprend que les formes qui paraissent sur la toile, comme celles des oies sauvages, des hiboux, des lapins de sa dernière grande œuvre, L’isle heureuse, 1992, sont les empreintes en négatif des objets d’abord posés physiquement sur la toile. Au final, ils sont rassemblés de manière surprenante grâce à la ligne et aux techniques picturales du peintre formé à la manière classique, et rendus visibles par le dessin au trait qui donne de précieux détails sur les éléments de la composition. Dans cet aboutissement, toute la production de Riopelle s’entrecroise, résultant en une image totalement personnelle dans son exécution. Ainsi, à la fin de sa carrière, la genèse de la forme n’a plus de mystère et Riopelle l’expose par son processus de création même – cette création d’un autre monde.

Jean Paul Riopelle, L’isle heureuse, 1992, technique mixte sur deux panneaux de bois, 154,3 x 203,2 cm. © Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2019). Collection privée.

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements