Artiste en grande partie autodidacte, Gershon Iskowitz présente une œuvre qui peut se diviser en trois phases distinctes : les peintures de mémoire figuratives décrivant sa vie avant et pendant la guerre; les peintures de paysages de ses visites à Parry Sound, en Ontario, de 1954 à la fin de la décennie; et à partir de 1960, une évolution rapide vers la peinture abstraite. Ses matériaux ont toujours été élémentaires, essentiels : huile sur carton ou sur toile pour les peintures, aquarelle ou encre sur papier pour les dessins. Pourtant, le style d’Iskowitz demeure difficile à définir : il ne révèle aucune influence, et son travail ne se confond avec celui d’aucun autre artiste. Il peint et offre une vision intime et personnelle, ce qui rend son art incomparable.

Un style unique

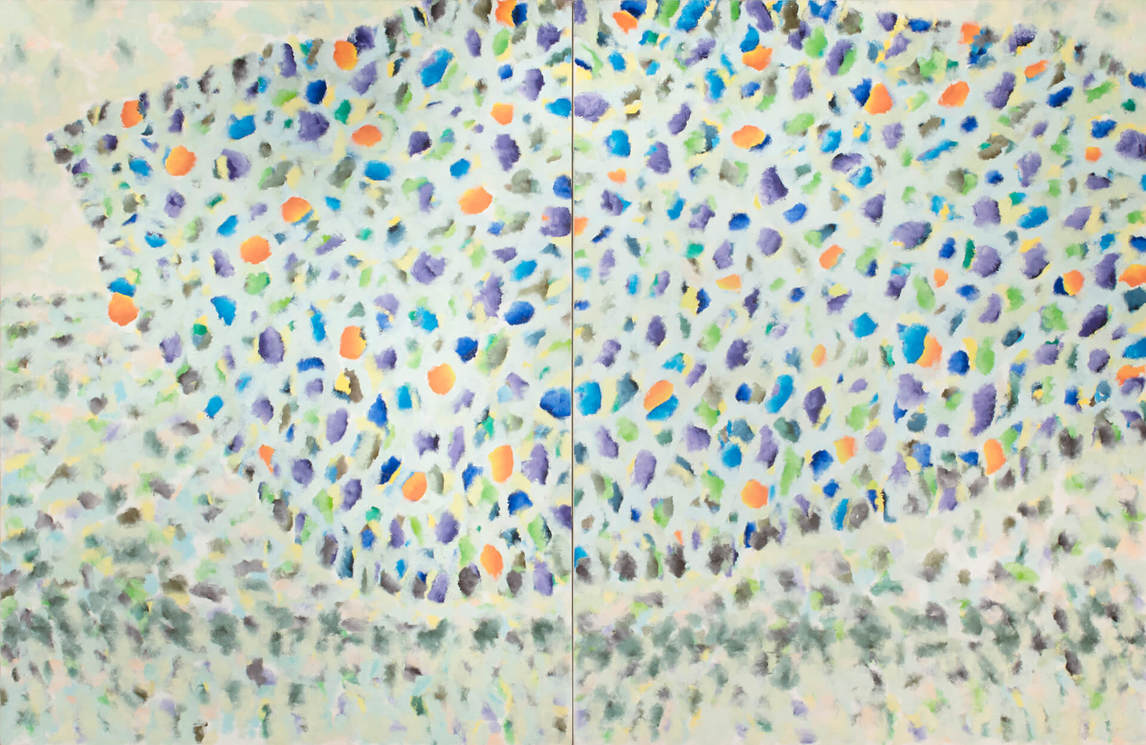

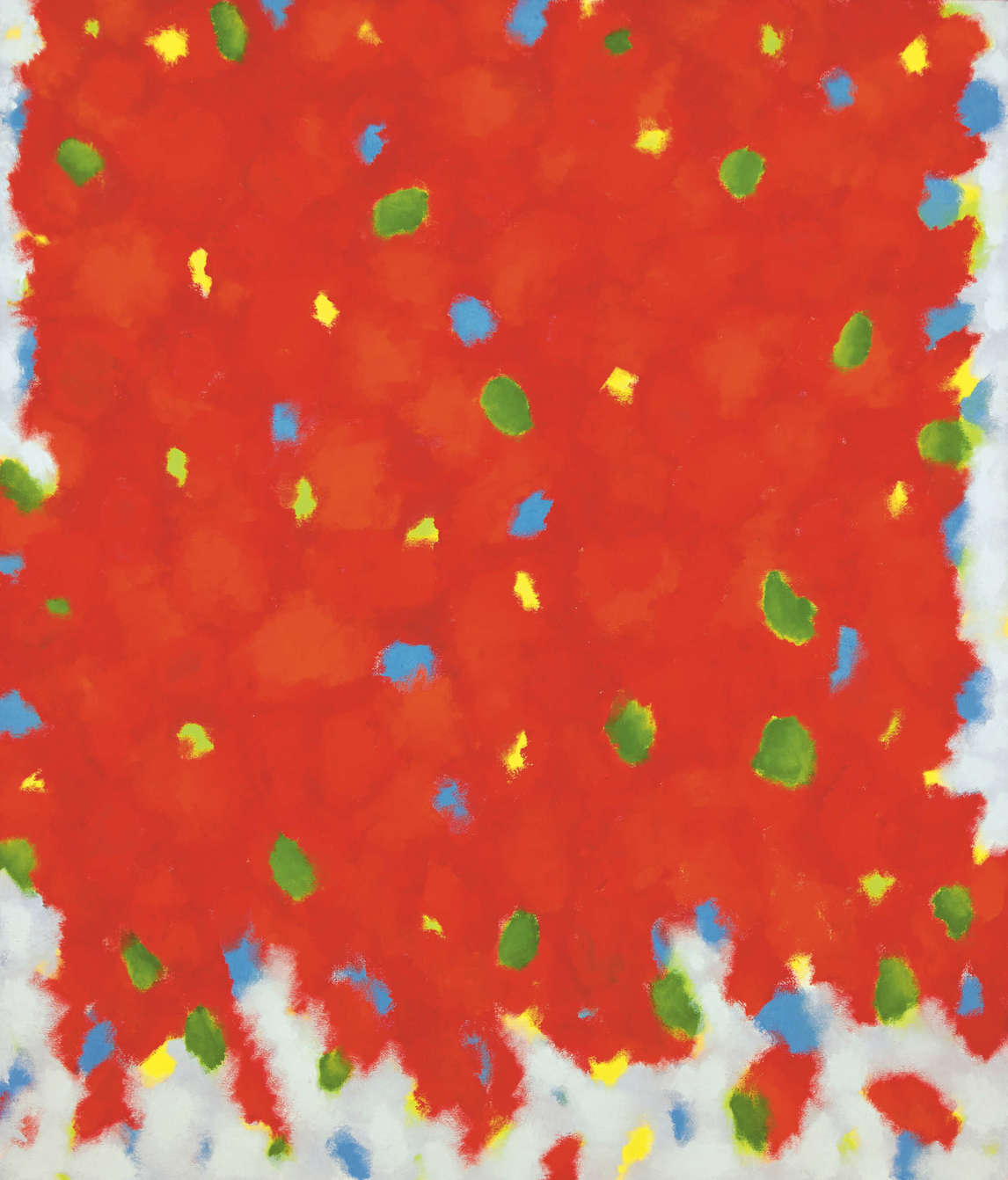

L’œuvre d’Iskowitz, en particulier dans ses peintures abstraites, présente une « manière distinctive » indubitable. Au cours des dernières décennies de sa vie, les éléments de couleur et de forme de sa peinture n’ont pas varié de façon spectaculaire, comme on peut le constater en comparant Autumn Landscape #2 (Paysage d’automne #2), 1967, et un tableau sans titre tardif de v.1987. Néanmoins, son travail ne s’intègre pas facilement dans les écoles et les mouvements contemporains, qu’il s’agisse de hard edge, de minimalisme, d’expressionnisme abstrait ou de peinture gestuelle. Iskowitz est autodidacte, et il n’emprunte pas à d’autres artistes de façon évidente. Bien qu’il s’intéresse aux peintures d’autres artistes canadiens, notamment David Milne (1881-1953), Jack Shadbolt (1909-1998) et Kazuo Nakamura (1926-2002), il n’existe aucun lien direct entre leur travail et le sien .

Malgré cette autodétermination, certains spécialistes et critiques d’art ont tenté de classer Iskowitz dans des catégories connues, allant de l’artiste de l’Holocauste au peintre de colour-field. À partir de 1960 et jusqu’à son exposition rétrospective au Musée des beaux-arts de l’Ontario en 1982, les critiques font souvent référence aux circonstances tragiques de sa vie d’avant son émigration, par exemple, « Gershon Iskowitz: Transmuting Personal Tragedy into Art. » Pourtant, seuls trois de ses croquis peuvent être datés avec certitude des années de guerre: Action, 1941, dessiné alors qu’Iskowitz est témoin de la brutalité des soldats nazis dans le ghetto de Kielce, et deux dessins de son temps dans les camps de concentration : Buchenwald, 1944-1945, et Condemned (Condamné), v.1944-1946. D’un style simple et cru, ces documents visuels témoignent des horreurs de l’époque et expriment l’empathie d’Iskowitz pour la souffrance qu’il observe. Ils ont une force et une intégrité qui ne peuvent venir que de l’expérience personnelle. Pendant qu’il attend dans le camp de personnes déplacées de Feldafing, près de Munich, en 1946-1948, et pendant quelques années après son arrivée à Toronto en septembre 1948, Iskowitz surmonte ses émotions par des œuvres de mémoire, à l’encre et à l’aquarelle, de la vie des Polonais d’avant-guerre : Through Life (Durant toute la vie), v.1947, par exemple, Korban, v.1952, et Market (Le marché), v.1952-1954; d’événements qui ont eu lieu dans le ghetto de Kielce, notamment It Burns (En flamme), v.1950-1952, et Torah, 1951; et d’expériences de camp, dont Barracks (Quartiers), 1949, et Escape (Évasion), 1948.

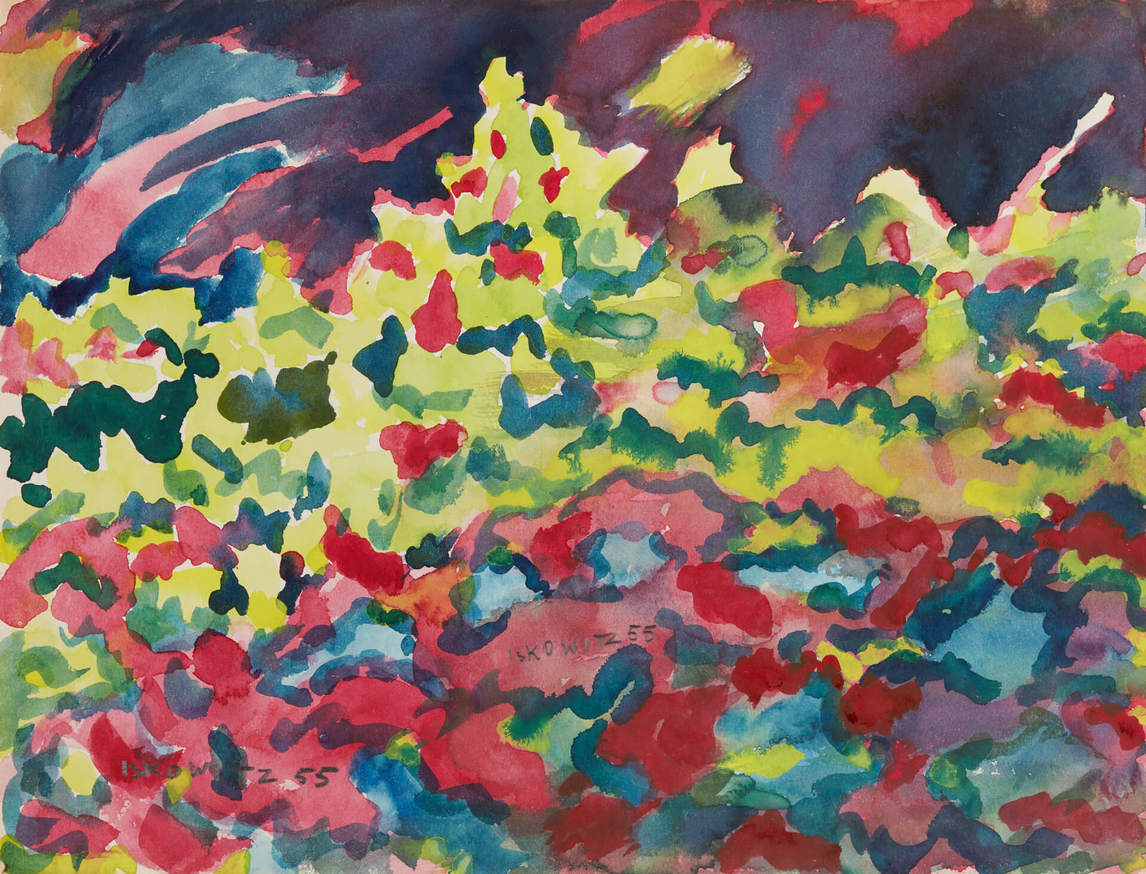

Finalement, Iskowitz commence à peindre des scènes intérieures et des natures mortes florales, telle qu’une peinture florale non-titrée et non-datée, sinon des années 1950 environ, de la collection du Musée des beaux-arts de l’Ontario. Ces images, ainsi que les paysages de Parry Sound tels que Summer (Été) et Street Scene Parry Sound (Scène de rue à Parry Sound), tous deux datant de 1955, peuvent être rapprochées à certains égards des œuvres d’autres artistes tels que Kazuo Nakamura, qui adoptent une approche contemporaine du paysage. Plutôt que de créer une vue picturale, ils peignent au-delà du paysage en tant que nature, et dans la nature même de la peinture. Comme Iskowitz le fait remarquer des années plus tard, ses paysages de Parry Sound sont plus importants pour commencer une nouvelle vie et aiguiser son originalité — non pour « peindre comme le Groupe des Sept » — mais pour s’adapter aux styles et sujets de l’art au Canada. Sous cet angle, les œuvres d’Iskowitz sont également autobiographiques.

Alors que son travail commence à attirer l’attention et à susciter l’approbation vers la fin des années 1950 (éloquemment, il n’essuie aucune mauvaise critique), Iskowitz demeure un artiste difficile à catégoriser dans le contexte de l’art canadien et des artistes torontois du temps. Il n’appartient à aucun groupe d’artistes, tel que Painters Eleven. Entre 1954 et 1960, il expose à cinq reprises avec la Société canadienne des arts graphiques, mais il considère cette association comme une occasion d’exposer plutôt que comme le partage d’objectif artistique commun. Même lorsqu’il est sélectionné pour de grandes expositions collectives dans les années 1970, dont Toronto Painting : 1953-1965 (Peinture de Toronto : 1953-1965) pour le Musée des beaux-arts du Canada en 1972 et la Exhibition of Contemporary Paintings by Seven Canadian Painters from the Canada Council Art Bank (Exposition de peintures contemporaines de sept peintres canadiens de la Banque d’art du Conseil des arts du Canada), qui a ensuite été montée dans des galeries à Paris, en Nouvelle-Zélande et en Australie en 1976 et 1977, il ne partage aucun connivence stylistique avec les autres artistes. En effet, l’individualité franche d’Iskowitz tient peut-être à la façon dont il travaille dans son atelier tous les soirs : sa méthode n’est pas d’observer mais « de vivre l’expérience».

Les critiques qui examinent les peintures d’Iskowitz lors de ses premières expositions expriment leur admiration pour son travail, par son sujet et sa relation avec le paysage canadien, tels qu’ils le percevaient. Colin Sabiston fait l’éloge des images de l’exposition solo de la Here and Now Gallery, les qualifiant de « sonnet en peinture — le poème d’amour d’un poète-peintre pour la grande liberté de la terre, des voies navigables et du ciel du Canada». Un an plus tard, dans le compte rendu d’une autre exposition à la même galerie, Robert Fulford développe cette idée :

Gershon Iskowitz est le genre de peintre qui inspire des mots tels que « lyrique », « mystique », « poète-peintre », etc. Encore une fois, il propose des paysages abstraits, peints dans de riches vagues de couleurs évocatrices. Encore une fois, les couleurs sont douces, la construction est horizontale. Mais dans quelques autres tableaux, il se tourne vers le romantisme… il développe ce qui semble susceptible d’être l’un des styles personnels les plus durables de cette époque et de ce lieu.

Chaque fois qu’on demande à Iskowitz de parler de ses dernières œuvres, il répond par des généralités — que ses peintures, même abstraites, sont bien réelles : « Je vois ces choses », expliquait-il en révélant ensuite que son défi en tant qu’artiste était de rassembler toutes les parties. « Tout doit être uni. » Il trouve certainement l’inspiration pour son travail dans le paysage canadien, que ce soit sur le sol autour de Parry Sound ou du haut des airs alors qu’il survole la forêt boréale du Nord et la baie d’Hudson. Pourtant, au cours des deux dernières décennies de sa vie, alors que ses peintures deviennent totalement abstraites, il créé son propre paysage distinctif, aussi bien tourné vers le ciel que vers le sol. Il est également possible que ces œuvres abstraites ne soient pas seulement un nouveau type de peinture de paysage. Il peut s’agir de compositions formelles de lumière et d’espace, voire d’une autre forme d’art de mémoire. Iskowitz a parlé de la continuité dans la vie et de la façon dont, en travaillant seul la nuit, il a réfléchi à sa jeunesse avec sa famille et ses amis en Pologne. Quelle que soit la source, les formes aux couleurs lumineuses qui fluctuent sur ses toiles sont ses propres inventions.

Si les œuvres abstraites d’Iskowitz ont effectivement plusieurs niveaux de signification, elles s’inscrivent bien dans la réévaluation actuelle du terme « art canadien ». En 2017, année du sesquicentenaire du Canada, le Musée des beaux-arts du Canada a publié Art au Canada, un nouveau volume consacré à sa collection. Dans ce livre, le directeur du musée, Marc Meyer, pose cette question : « Dans quelle mesure l’art canadien est-il canadien? Existe-t-il une telle chose, au-delà du passeport canadien des artistes? Serait-il plus logique de parler d’art fait au Canada plutôt que de présumer qu’il s’agit d’un “art canadien”? »

Iskowitz semble toujours indifférent à ce qui se dit ou s’écrit sur son œuvre, et il l’accepte sans commentaire connu. Lorsqu’il est interviewé, il parle simplement du fait d’être humain et de son œuvre en tant qu’expression de son être. Comme l’écrit le commissaire Roald Nasgaard en réfléchissant à l’œuvre d’Iskowitz, « l’interconnexion de [son] art et de sa vie… est fluide et incommensurable».

Expression pure

Avec des œuvres telles que Parry Sound I (Parry Sound I), 1955, Iskowitz se détourne de la représentation picturale de ses observations pour se tourner vers la peinture « pure » — l’acte de créer comme une expression en soi. Théodore Heinrich écrit que « l’action de la peinture pure » d’Iskowitz est un non seulement un processus, mais une démarche « intuitive, chaque trait dictant par nécessité intérieure sa réponse et son successeur». Lors de la rétrospective au Musée des beaux-arts de l’Ontario en 1982, le conservateur David Burnett a décrit l’œuvre d’Iskowitz comme étant « enracinée dans l’expérience directe». Il a retracé ce fil depuis les premières œuvres de mémoire figuratives, comme Escape (Évasion), 1948, Torah, 1951, et It Burns (En flamme), v.1950-1952, jusqu’aux abstractions ultérieures. Explosion, v.1949-1952, un exemple précoce de ce pont entre ses travaux figuratifs et abstraits, révèle cette transition. « La force et la valeur de l’œuvre d’Iskowitz résident dans l’unité absolue et naïve entre son sujet et sa manifestation picturale, écrit-il. C’est dans la singularité essentielle de son expression artistique. »

Cette « singularité essentielle » est la même chez Iskowitz, quels que soient les différents styles d’œuvres qu’il réalise. Burnett qualifie également sa démarche comme étant « naïve », non pas au sens de « rudesse ignorante », mais de concentration inébranlable et de discipline autodirigée en atelier — en somme, « le dynamisme que lui demande un travail d’arrache-pied». Quand Iskowitz se tourne vers la peinture, travaillant exclusivement dans les limites de son atelier et n’ayant plus besoin de créer des images de mémoire (comme dans les dessins Ghetto, v.1947, et Memory [Mother and Child] (Mémoire [Mère et enfant]), v.1951), ou d’observer les formes de la nature (comme dans une peinture de fleurs sans titre de 1956), elle devient sa nature — la peinture parle pour elle-même, sans avoir à expliquer ses sens cachés.

Burnett conclut qu’Iskowitz « en est venu à reconnaître que l’expression dans la peinture réside dans l’activité de peindre et que la réalité de la communication passe par la peinture elle-même et non par le sujet en particulier ». Iskowitz fait référence à cette unité entre une œuvre d’art et l’acte de peindre dans une entrevue accordée à son ami artiste David Bolduc (1945-2010) : « Toute forme d’art est l’image de la vie, déclare-t-il. Il doit y avoir une certaine réalité. » Quelques années plus tôt, le célèbre artiste suisse Paul Klee (1879-1940) fait un commentaire similaire alors qu’il peint en Tunisie en 1914 : « La couleur me possède. Je n’ai pas besoin de la poursuivre… la couleur et moi sommes un. Je suis peintre! ».

Couleurs et formes

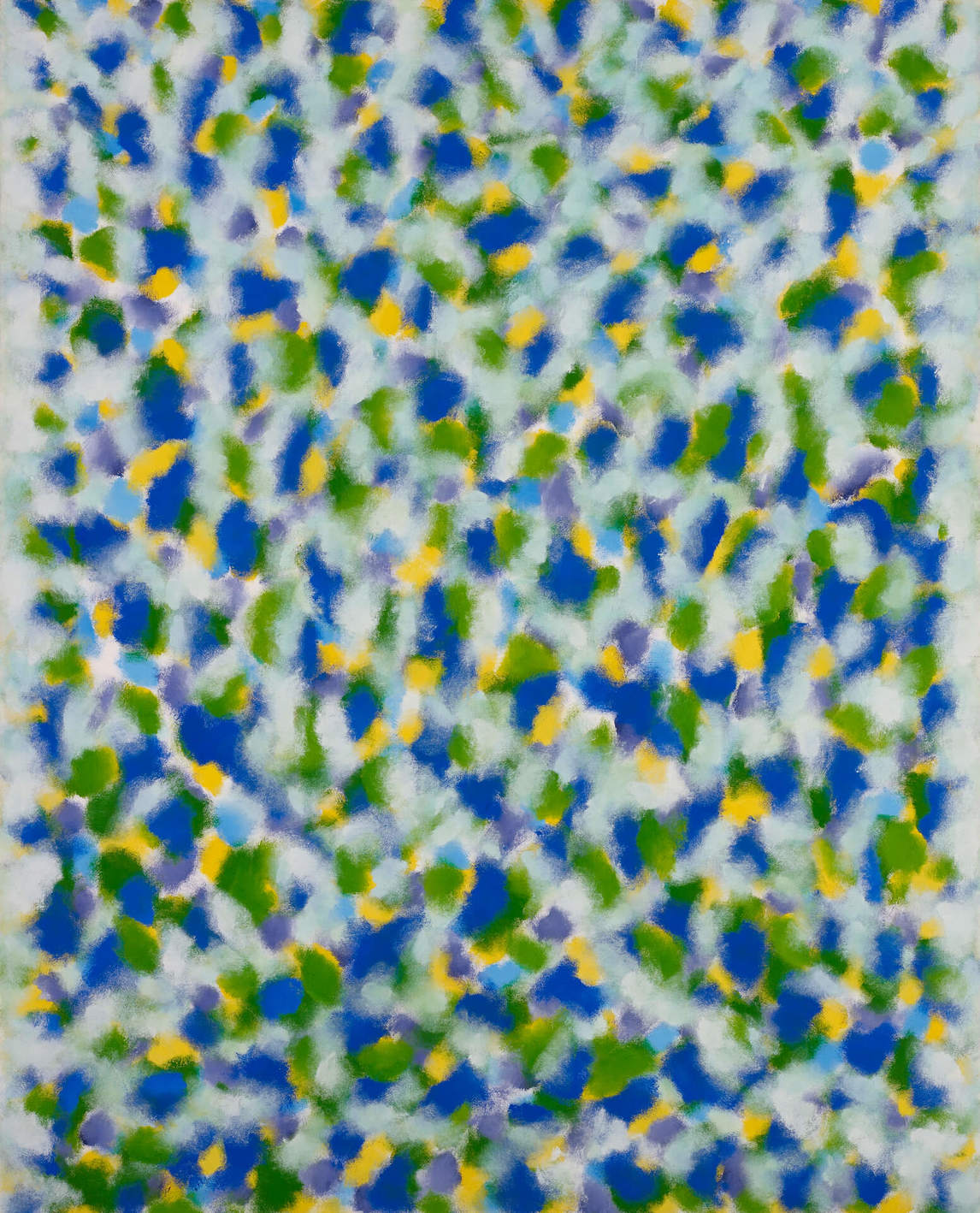

Avec des œuvres telles que Late Summer Evening (Soir de fin d’été), 1962, Iskowitz commence à évoluer vers l’abstraction, bien que les compositions conservent des éléments figuratifs. Son travail devenant entièrement abstrait en 1967 — d’abord avec des images comme Paysage d’automne #2 — les spécialistes commencent à analyser le processus de peinture d’Iskowitz dans les années 1970, en se concentrant sur son utilisation particulière de la couleur et ses formes inventives. Au début de 1971, dans un article de fond pour le magazine artscanada, Peter Mellen écrit:

Après avoir longtemps regardé [les peintures d’Iskowitz], les couleurs commencent à fluctuer. Certaines se précipitent vers vous, d’autres vous entraînent dans la profondeur du tableau. Elles semblent s’animer devant vous, rayonnant d’une luminosité vibrante. L’espace réel devient un espace — un espace infini à travers lequel vous pouvez flotter en apesanteur.

Trois ans plus tard, le critique Art Perry analyse également l’utilisation qu’Iskowitz fait de la couleur :

Un rouge Iskowitz est différent de tout autre rouge. C’est un hyper-rouge, un rouge sursaturant, un rouge individuellement et sensuellement englobant. Et pour ne pas discréditer le vert, le mauve, le bleu ou le violet d’Iskowitz, ils n’ont pas non plus de contrepartie visuelle. Voir un tableau en colour-field de Gershon Iskowitz, c’est revivre la couleur. Grâce à une juxtaposition subtile de points de couleur catalyseurs et de ses champs colorés marbrés, le peintre non seulement contrôle mais active toute la surface peinte pour la faire vibrer à une intensité supérieure : Iskowitz est probablement le meilleur ingénieur en couleurs du Canada.

Les peintres colour-field qui émergent aux États-Unis dans les années 1940 suscitent, dans les années 1950, un vif intérêt chez le collectif abstrait torontois Painters Eleven. L’influence des interprétations plus expressionnistes du style est évidente dans l’œuvre de Jack Bush (1909-1977) et d’Oscar Cahén (1916-1956), notamment. Les expositions des Américains Jules Olitski (1922-2007) et Frank Stella (né en 1936) à la David Mirvish Gallery ont permis aux critiques et au public torontois d’apprécier l’évolution de l’expressionnisme abstrait. Iskowitz ne s’identifie pas comme un peintre colour-field, ni à aucune catégorie ou école. Certains critiques ont néanmoins utilisé ce terme pour parler de ses œuvres abstraites, ce qui leur permet de se concentrer sur l’utilisation novatrice de la couleur qui est devenue sa marque de fabrique. L’historien de l’art Denis Reid, par exemple, décrit l’aquarelle Summer Sound (Bruit d’été), 1965, et d’autres œuvres similaires, comme des peintures de paysages et de colour-field .

Merike Weiler s’est concentrée sur la dualité qu’elle a perçue en 1975 devant les œuvres d’Iskowitz qu’elle a vues lors de sa première exposition dans une galerie publique au Glenbow-Alberta Institute à Calgary :

Dans son travail, je vois un processus récurrent, un rythme alterné, quoiqu’inégal, entre une forme structurée et une forme non structurée… Pour moi, Iskowitz est une dualité, un curieux mélange d’aliénation et d’exubérance, à la fois ascétique et sensualiste. De même, ses tableaux sont une révélation et un camouflage.

Dans les années 1970, les historiens de l’art ont présenté deux perspectives différentes sur l’œuvre d’Iskowitz. Roald Nasgaard fait une analogie entre l’artiste et le sublime lyrique romantique, surtout avec le peintre allemand Caspar David Friedrich (1774-1840). Theodore Heinrich se concentre sur le processus de peinture d’Iskowitz (l’application de la matière) et sur sa méthode de travail (la solitude et la discipline dans l’atelier) mais ajoute également une analogie empreinte d’ironie : « Comme dans les toiles de la série October (Octobre), [les formes] évitent de devenir des îles en se touchant d’un côté, à la manière d’une péninsule, comme l’Espagne s’accroche à l’Europe tout en lui tournant le dos. »

Dessins

Bien qu’Iskowitz ne fasse jamais de dessins préliminaires pour ses peintures, le dessin est pour lui une activité parallèle qu’il a poursuivie tout au long de sa vie. Ses premiers travaux, réalisés en Pologne et en Allemagne pendant et immédiatement après la guerre, ne pouvaient être que du dessin, étant donné le peu de matériel artistique dont il disposait et l’urgence qu’il ressentait à documenter ses impressions et ses souvenirs. Il a continué ses dessins de mémoire après son arrivée à Toronto et au début des années 1950. Au cours de cette même période, il réalise également des dessins vivants (nus) et des croquis de scènes de rue torontoises, mais il se concentre ensuite sur deux sujets distincts : les portraits et les paysages. En 1951, ses dessins de portraits ont adopté un style cohérent qui lui est resté jusqu’à la dernière œuvre datée en janvier 1987. Ce sont des esquisses vives et spontanées dont les contours saisissent les caractéristiques essentielles de son sujet, sans ombres ni nuances. La plupart de ses dessins sont des compositions à sujets féminins.

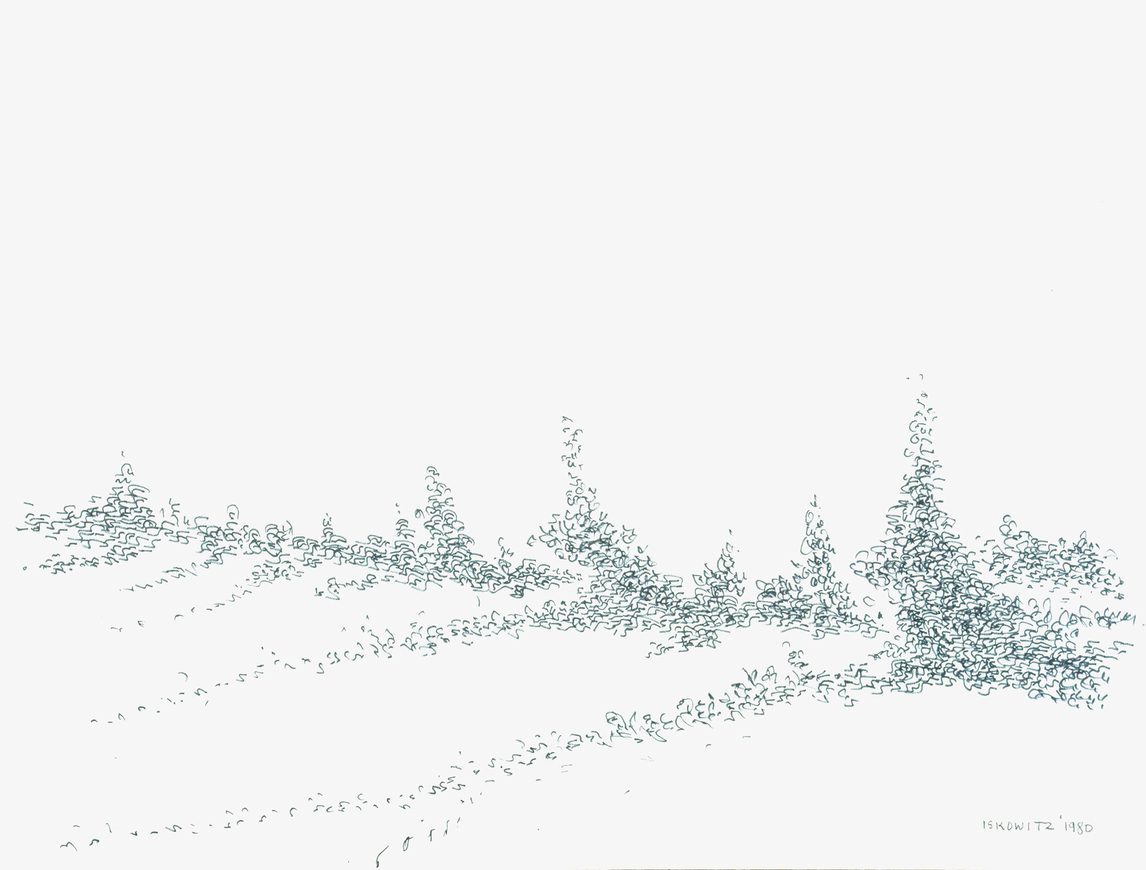

En revanche, ses dessins de paysages ont évolué en cours de carrière. Les premiers, datés de 1952, sont des dessins gestuels vigoureux réalisés au feutre. En 1962, Iskowitz développe un style « pointilliste », composé de traits courts à l’encre. Jamais, il n’a exposé ses portraits dessinés : il les faisait pour lui-même et les donnait parfois au modèle. En 1981, cependant, il a demandé à la Galerie Moos d’exposer un groupe de ses derniers dessins paysagistes.

Ces derniers dessins, une série de paysages qui adoptent le style pointilliste et le combinent à de minuscules lignes ovoïdes, révèlent l’étendue des capacités techniques d’Iskowitz à la fin de sa carrière. Alors qu’il est souvent considéré comme un coloriste méthodique, sa maîtrise du dessin montre un sens aigu de l’espace et du détail qui se traduit par un arrangement minimal et par la répétition. Comme on peut le voir dans Landscape #2 (Paysage #2), 1980, la composition est réalisée à l’aide d’un élément central audacieux qui se distingue par des traits verticaux contrastant avec des lignes diagonales qui s’effacent pour évoquer l’inclinaison et l’horizon d’un paysage. Les œuvres de cette exposition de 1981 offrent un rare aperçu de la relation de l’artiste avec la terre — intime et contenue. Comme ses peintures, les dessins de paysages sont une invention de l’atelier Iskowitz, un paysage idéalisé.

Une technique mesurée

Malgré toute la simplicité apparente des peintures abstraites qu’Iskowitz crée à la fin des années 1960, il obtient ces résultats de façon complexe et variée. Les formes ovoïdes et les mouchetures dans Paysage d’automne #2, 1967; Orange Yellow C (Jaune orangé C), 1982; et Northern Lights Septet No. 3 (Septuor des aurores boréales no 3), 1985, de même que les contours organiques des grandes formes de nuages ou de galaxies dans Uplands E (Hauteurs E), 1971; Uplands H (Hauteurs H), 1972; et Little Orange Painting II (Petit tableau orange II), 1974, ont tous les deux exigé une profonde réflexion et une exécution détaillée.

Iskowitz a révélé peindre couche sur couche, mais les formes ovoïdes et les mouchetures ne sont pas toujours la dernière couche posée. Parfois, il applique une couleur de fond sur la surface pour créer ces formes, comme dans les détails de Lowlands No. 9 (Basses-terres no9), 1970, et Newscape, 1976. D’autres fois, il peint les formes directement sur un fond coloré, comme dans le détail alternatif de Basses-terres no9 (dans ce cas, Iskowitz utilise les deux techniques dans un même tableau) et dans un tableau sans titre de v.1987). Celle-ci d’ailleurs présente des formes peintes plus subtilement, jaune sur jaune. Ces techniques de pinceau sont l’invention d’Iskowitz et ne peuvent être confondues avec celles d’aucun autre artiste.

Dennis Reid écrit qu’Iskowitz n’a qu’à « modifier les couleurs et leur configuration pour créer une variété infinie d’ambiances et d’impressions». C’est le cas de ses aquarelles de 1977, réalisées avec des « gouttes » de couleur instantanées déposées directement sur un papier humide. Une aquarelle sans titre de la collection du Musée des beaux-arts de Montréal présente des gouttes vertes, jaunes et bleues; dans une autre, intitulée AK, 1977, le rouge est la couleur dominante, alors que dans l’œuvre sans titre, le jaune s’estompe laissant les gouttes bleues et vertes dominer.

Iskowitz n’applique aucune formule, mais il laisse le procédé apparent dans l’œuvre finale, comme tous les peintres de haut niveau. Comme les musiciens virtuoses, il sait ce qu’il veut réaliser. La différence entre les meilleurs artistes ou interprètes et leurs nombreux adeptes compétents est dans l’esprit. Être « dans la musique », comme Iskowitz est « dans la peinture », c’est « vivre l’expérience».

Harry Malcolmson se souvient d’Iskowitz comme d’une personne simple et posée, mais aussi spontanée. Il se souvient d’une rencontre à l’atelier de l’artiste Les Levine (né en 1935) à New York au début des années 1980, à laquelle Iskowitz était convié, après l’inauguration de son exposition solo new yorkaise. Au fil de la conversation, Levine déclare que les artistes doivent avoir à l’esprit ce qu’ils vont faire. Iskowitz répond qu’avant de pouvoir commencer à travailler, les artistes doivent d’abord se vider l’esprit et s’approcher de la toile vierge. Dans l’interprétation de Malcolmson, bien qu’Iskowitz n’ait pas commencé une peinture avec une image complète à l’esprit, son approche est méthodique et la composition finale n’apparaît qu’au fur et à mesure qu’il progresse.

Le style et la technique sont inséparables pour Iskowitz. Il construit ses tableaux par couches, et lorsqu’il ajuste les formes et les contours, il ne surpeint jamais pour générer des textures d’empâtement. À deux exceptions près — l’œuvre à trois panneaux Uplands (Hauteurs), 1969-1970, et la série Septuor, 1985 — tous ses tableaux sont rectangles, jamais carrés. Comme l’écrit Daniel Solomon (né en 1945) : « La pratique d’atelier de Gershon, comme toute sa vie, est simple et dépouillée. Il utilisait les peintures à l’huile et les brosses en soie Stevenson, tout ce qu’il y a de plus simple. Il avait des gens qui tendaient et apprêtaient sa toile. » Il ne mélange pas les moyens d’expression, ni ne s’engage dans l’hybridation ou le pastiche de formes. Il a trouvé ce qui fonctionne et s’y tient, et il ne fait jamais d’expériences pour le plaisir de la nouveauté.

Deux entrevues accordées par Iskowitz — l’une à David Bolduc (1945-2010) et l’autre à Merike Weiler — offrent un aperçu direct de sa pensée et de sa voix. Dans son entretien de 1974 avec Bolduc, Iskowitz compare le processus de peindre à une expérience vivante et souligne qu’il ne suit aucune théorie ou doctrine critique :

Chaque fois que je mets une couche de peinture, je la regarde et je me dis : eh bien, laissons-la jusqu’à demain, quand elle séchera; et demain, je mettrai une autre couche et… laissons-la. Puis, j’applique une couche — dix couches — quinze — vingt couches — ça dépend. Puis je dis que c’est fini. C’est tout; je ne peux plus travailler.

Tous les tableaux, s’ils sont de bons tableaux, ont une technique, une forme, un espace, une couleur. C’est comme un paysage, une forme de vie. Toute forme d’art est l’image de la vie. Il doit y avoir une certaine réalité. Il peut s’agir de… quelques taches de peinture, mais il faut que ce soit une forme de communication. Mon travail ressemble davantage à… l’espace et aux poèmes, et il est lié à ma vie quotidienne. Ce que nous faisons, c’est peindre; nous construisons une image, une forme. Ce n’est pas une forme évidente, c’est privé.

Je ne regarde jamais les dessins quand je peins, ils sont là juste pour me donner des idées. La peinture c’est complètement différent… une approche directe. Si je devais regarder un petit dessin et l’agrandir — ce serait affreux. Le tableau serait mort, juste un agrandissement.

Dans son entretien de 1975 avec Weiler, Iskowitz fait un commentaire similaire, soulignant la vie quotidienne et le travail uniquement de nuit, et ce qui lui est révélé au cours son travail :

La seule crainte que j’aie, c’est avant de commencer à peindre. Quand je peins, je vais bien, je me sens bien. Vous réfléchissez à votre propre vision. C’est de ça qu’il s’agit. Vous y mettez votre propre intelligence, votre propre expression, votre propre capacité. Vous vous mettez dans n’importe quelle forme d’art. Je ne fais que peindre, je vois, je ressens et je veux être honnête. C’est très important; vous faites ce que vous croyez. C’est comme une interprétation plastique de la vie.

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements