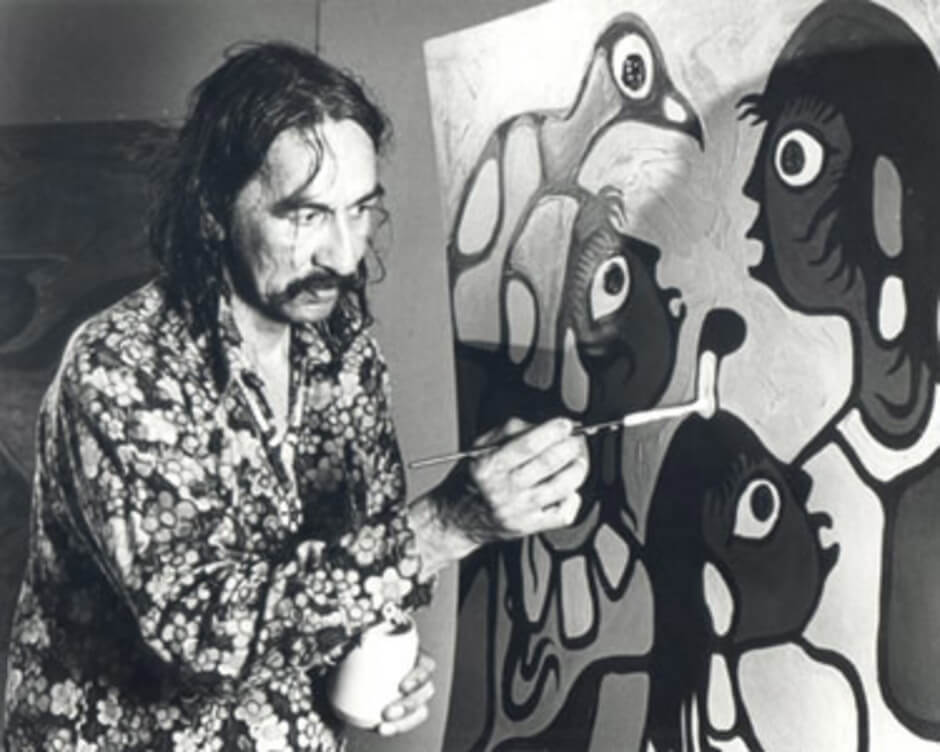

Norval Morrisseau (1931-2007) est considéré par beaucoup comme le Mishomis, ou le grand-père, de l’art autochtone contemporain au Canada. La presse et les documentaires à son sujet en dressent un portrait sensationnaliste, tandis que son style artistique unique repousse les frontières de la narration visuelle. Fondateur de l’école de Woodland et membre influent du Groupe indien des Sept, Morrisseau est reconnu pour son utilisation de couleurs vives, ses représentations de légendes traditionnelles et de thèmes spirituels, ainsi que pour l’intégration de messages politiques dans ses œuvres.

L’enfance

Artiste anishinabé, Norval Morrisseau naît en 1931, à une époque où les peuples autochtones du Canada sont cantonnés dans des réserves, forcés de fréquenter des pensionnats et interdits de pratiquer leurs cérémonies traditionnelles. Il est l’aîné d’une fratrie de cinq enfants nés de Grace Theresa Nanakonagos et d’Abel Morrisseau, et comme le veut la tradition anishinabée, il est élevé par ses grands-parents maternels dans la réserve de Sand Point, près du lac Nipigon, en Ontario. Là-bas, son grand-père Moses Potan Nanakonagos, un chaman formé dans la tradition spirituelle de la Midéwiwin, lui apprend les légendes et les coutumes de son peuple. Sa grand-mère, Veronique Nanakonagos, l’initie au catholicisme.

À six ans, Morrisseau est envoyé dans un pensionnat, conformément aux exigences du système d’éducation instauré par le gouvernement canadien dans les années 1880. Ces établissements, qui demeurent en activité jusqu’à la fin du vingtième siècle, obligent les enfants autochtones à se séparer de leurs familles et leur interdisent de s’identifier à leur culture et de parler leur langue ancestrale. Au pensionnat indien de St. Joseph à Fort William (aujourd’hui Thunder Bay), en Ontario, Morrisseau est victime de sévices sexuels et psychologiques qui laisseront de profondes cicatrices émotionnelles. Après deux ans à St. Joseph et deux ans dans une autre école située non loin de là, il retourne à Sandy Point, où il fréquente une école publique près de Beardmore.

Selon le conservateur Greg Hill, il quitte l’école à l’âge de dix ans parce que « Norval ne ressemble pas aux autres enfants de sa communauté : il préfère écouter les aînés ou s’isoler pour dessiner. » Morrisseau s’intéresse aux pétroglyphes de la région et aux images peintes sur écorce de bouleau, mais il ne reçoit aucune formation artistique formelle. Il veut dessiner les choses dont il entend parler ou qu’il voit — comme l’ours sacré qui lui apparaît dans une quête de vision ou encore des esprits, tels Michipichou ou l’Oiseau-Tonnerre, qu’il peut voir sur des falaises —, mais les membres de sa famille et de sa communauté l’en dissuadent, car selon la tradition anishinabée, il est interdit de diffuser ce savoir rituel. Lorsqu’il ne dessine pas, Morrisseau pratique la pêche, la chasse, la trappe, la cueillette de petits fruits et travaille sur des chantiers de coupe à bois et de construction routière. Au début de l’adolescence, il commence également à consommer de l’alcool.

À 19 ans, Morrisseau tombe gravement malade. Sa famille organise une cérémonie de guérison au cours de laquelle il reçoit le nom de « Miskwaabik Animiiki » (Oiseau-Tonnerre de cuivre). Comme il l’expliquera plus tard : « Ce nouveau nom était très, très puissant, et il m’a guéri. » Vers l’âge de 23 ans, cependant, Morrisseau contracte la tuberculose et est envoyé dans un sanatorium à Fort William. Il y rencontre Harriet Kakegamic, fille d’un patient originaire de la communauté crie de la réserve de Sandy Lake, loin au nord. Ils se marient à la fin des années 1950 et s’installent à Beardmore, où Morrisseau se consacre de plus en plus à son art. Il peint sur des paniers d’écorce confectionnés par sa belle-mère, Patricia Kakegamic, et sur divers autres objets.

Un artiste émergent

Comme de nombreux jeunes artistes, Norval Morrisseau ne gagne pas assez d’argent pour vivre. Vers 1958, il trouve un emploi dans une mine d’or et déménage avec Harriet à Cochenour, près de Red Lake, en Ontario. Là-bas, il rencontre le Dr Joseph Weinstein, un médecin formé en art à Paris qui entretient des liens avec le milieu de l’art moderne en Europe. La femme de Joseph, l’artiste Esther Weinstein, se souvient d’une visite chez McDougal’s, le magasin général local : « J’ai vu, à ma grande surprise, deux tableaux très étranges [dont Sans titre (La transformation de l’Oiseau-Tonnerre) (Untitled [Thunderbird Transformation]), v. 1958-1960] debout sur le plancher. » Esther Weinstein demande au propriétaire du magasin, Fergus McDougal, d’inviter l’artiste à leur rendre visite. Sans titre, v. 1958, de la même période, pourrait être le second tableau auquel elle fait allusion.

Lorsque Morrisseau frappe à la porte des Weinstein quelques jours plus tard avec des tableaux à vendre, le couple l’accueille chaleureusement, et il passe des heures à feuilleter leurs livres d’art et à discuter avec eux. L’historienne de l’art Ruth B. Phillips mentionne que le Dr Weinstein fournit à Morrisseau du matériel de qualité, notamment du papier et de la gouache, et l’encourage à se percevoir comme un artiste professionnel « au sens où les Occidentaux l’entendent, plutôt que comme un faiseur de souvenirs destinés aux touristes ». Cette rencontre fortuite entre un Autochtone et un couple cosmopolite permet de toute évidence à Morrisseau de mieux se familiariser avec l’art, ce qui sera une source d’inspiration.

L’anthropologue et artiste Selwyn Dewdney, qui recense les sites de pictogrammes de la région, soutiendra lui aussi les premiers efforts de Morrisseau. En 1960, Bob Sheppard, un agent de police local en poste à l’île McKenzie, près de Cochenour, écrit à son ami Dewdney pour lui suggérer de rencontrer Morrisseau. Les deux hommes font connaissance en 1960. Tout comme les Weinstein, Dewdney partage l’intérêt de Morrisseau pour l’art moderne, notamment la peinture murale de Diego Rivera (1886-1957), l’art surréaliste de Salvador Dalí (1904-1989) et les œuvres d’artistes tels que Pablo Picasso (1881-1973) et Henri Matisse (1869-1954). Contrairement aux Weinstein, toutefois, Dewdney encourage d’abord Morrisseau à employer des matériaux traditionnels, comme l’écorce de bouleau et le cuir, bien qu’il soutienne également ses premières expérimentations à l’huile. Il est aussi probable qu’il ait incité Morrisseau à signer ses œuvres en écriture syllabique crie, un alphabet appris de sa femme. L’artiste transmet quant à lui ses connaissances sur l’art rupestre à Dewdney, qui effectue des recherches et écrit à ce sujet. Leur correspondance donne un aperçu des efforts déployés par Morrisseau pour sensibiliser les Canadiens à l’art et à la culture autochtones. Plus tard, Dewdney l’encouragera à consigner par écrit un ensemble de légendes expliquant les images dans ses œuvres, ce qui mènera à la parution d’un livre, intitulé Legends of My People: The Great Ojibway.

Vers 1958, Norval Morrisseau fait aussi la connaissance de Susan Ross (1915-2006), une graveuse et peintre de Thunder Bay qui réalise des esquisses dans les environs de Cochecour et qui se spécialise dans les portraits d’Autochtones de la région, exécutés dans un style postimpressionniste. Ils se lient d’amitié et Morrisseau comptera sur Ross pour obtenir du matériel ainsi que des réponses à ses questions sur l’art. Il lui envoie ses tableaux par train de Red Lake à Thunder Bay, pour qu’elle les vende. Avec les recettes provenant de ces ventes, Ross achète des fournitures à Morrisseau et un magnétophone afin qu’il puisse mieux rapporter les légendes anishinabées racontées par les anciens de sa communauté. Leur correspondance révèle la confiance croissante de Morrisseau dans son rôle d’artiste et sa connaissance accrue des concepts de l’art européen.

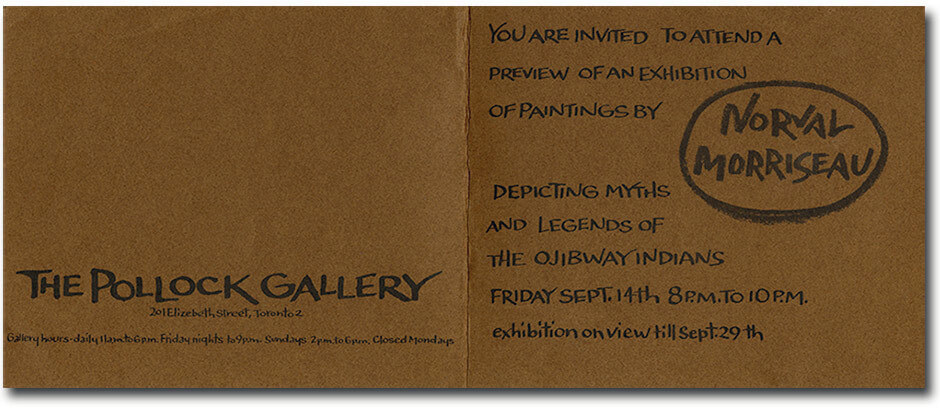

L’art de Morrisseau fait parler de lui. Ross en discute avec le galeriste torontois Jack Pollock, qui décide de chercher l’artiste pendant un séjour à Beardmore, en 1962, où Pollock donne un atelier de peinture pour les enfants autochtones, parrainé par le gouvernement de l’Ontario. Pollock déclarera plus tard que c’est Morrisseau qui fait les premiers pas. Qualifiant Morrisseau d’artiste singulier qui n’entretient pas de liens avec d’autres artistes et qui mène une existence isolée, Pollock mentionne avoir été intrigué par les tableaux et les dessins de l’artiste en raison de leur « sens exceptionnel de l’espace » et de leur composition « naturelle et fluide ». Il écrira plus tard : « Je savais que Morrisseau était un artiste doté d’une vision […] et j’ai décidé sur-le-champ d’exposer [ses œuvres] à Toronto. »

Le succès commercial

L’exposition de Norval Morrisseau ouvre à la Pollock Gallery de Toronto en 1962. C’est la première fois qu’un artiste autochtone présente ses œuvres dans une galerie d’art contemporain au Canada, et les médias acclament ce précédent dans le monde de l’art canadien. Tous les tableaux se vendent dès le premier jour, et Morrisseau devient instantanément un artiste célèbre et une personnalité publique.

Toutefois, le succès ne comporte pas que des avantages : le travail et la vie privée de Morrisseau seront tous deux examinés à la loupe. Son art, jugé tantôt moderne, tantôt primitif, ou une combinaison des deux, reçoit des critiques mitigées, et Morrisseau lui-même est présenté comme un peintre de légendes, conformément aux images de l’« Indien imaginaire », du « bon sauvage » et de l’« Indien de Hollywood », véhiculées par la culture populaire. Ces stéréotypes façonnés par des visions coloniales profondément enracinées ont très peu à voir avec Morrisseau, l’individu comme l’artiste, qui défie habilement ces conceptions : il tente de prendre son histoire en main en confrontant ses intervieweurs et ses critiques. En 1975, dans le Toronto Star, par exemple, il répond ainsi aux questions du critique Gary Michael Dault au sujet de l’insistance des médias sur sa vie privée :

J’en ai assez d’entendre parler de Norval l’ivrogne, Norval avec la gueule de bois, Norval en prison, Norval déchiré par son allégeance au christianisme et aux coutumes indiennes séculaires. […] Ils parlent de cet homme torturé, Norval Morrisseau – je ne suis pas torturé. J’ai vécu des moments formidables à l’époque où je buvais. Maintenant, je ne bois plus. Mais j’ai connu des moments magnifiques.

Ces efforts auront des résultats contrastés, car la presse décrit généralement ses mises en garde comme des montées de lait.

Les tableaux de Morrisseau se mettent néanmoins à attirer l’attention des milieux artistiques, et son succès suscite un intérêt pour le travail d’autres artistes autochtones du Canada. Les collectionneurs commencent à prendre plus au sérieux l’art autochtone contemporain et, même s’il vit toujours à Beardmore avec Harriet et leurs jeunes enfants, Morrisseau commence à voyager à Toronto pour vendre ses œuvres à des marchands et négocier de nouvelles commandes. Il s’en remet souvent aux galeristes, aux politiciens et aux employés gouvernementaux pour l’aider à promouvoir son travail. En 1965, la Glenbow Foundation de Calgary achète onze œuvres de Morrisseau, dont Jo-Go rêve d’un orignal (Jo-Go Moose Dream), s. d.. Cette vente importante mènera à d’autres expositions, notamment au Musée du Québec (aujourd’hui le Musée national des beaux-arts du Québec), à Québec, l’année suivante, ce qui témoigne de l’intérêt croissant pour l’œuvre de l’artiste à l’échelle nationale.

Peu après son exposition au Musée du Québec, Morrisseau fera partie des neuf artistes autochtones invités à réaliser des œuvres pour le pavillon des Indiens du Canada d’Expo 67, à Montréal. Il conçoit une grande murale extérieure représentant des oursons allaités par la Terre-Mère, mais lorsque les organisateurs de l’événement expriment leurs préoccupations entourant cette image peu orthodoxe, Morrisseau décide d’abandonner le projet plutôt que d’en censurer le contenu. La murale sera modifiée et complétée par son ami, l’artiste Carl Ray (1943-1978). À l’occasion de cette commande, toutefois, Morrisseau fait la connaissance de Herbert T. Schwarz, consultant pour le pavillon de l’Expo, marchand d’antiquités et propriétaire de la Galerie Cartier à Montréal. Schwarz encourage Morrisseau à illustrer huit légendes traditionnelles anishinabées, publiées sous le titre de Windigo and Other Tales of the Ojibways (1968).

Il organise également la première exposition internationale de Morrisseau à partir d’une sélection d’œuvres tirées d’une exposition individuelle de l’artiste à la Galerie Cartier en 1967; celle-ci sera présentée à l’Art Gallery of Newport dans le Rhode Island, en 1968, puis à la Galerie Saint Paul, à Saint-Paul-de-Vence dans le sud de la France, l’année suivante. La tenue de cette exposition dans une région où vivent des artistes modernes européens, comme Pablo Picasso et Marc Chagall, donnera de la crédibilité à Morrisseau en tant qu’artiste et établira sa réputation internationale. C’est aussi à ce moment qu’il se fait connaître en tant que « Picasso du Nord », tel que le présente Schwarz sur les affiches promotionnelles de son exposition en France.

La décennie de Morrisseau

Dans les années 1960, Norval Morrisseau s’impose comme l’un des principaux artistes autochtones contemporains au Canada et il ne tarde pas à devenir un défenseur des artistes émergents. En 1971, la peintre Daphne Odjig (née en 1919), propriétaire d’Odjig Indian Prints of Canada Ltd., ouvre une petite boutique du même nom sur la rue Donald, à Winnipeg, qui deviendra un lieu de rencontre du milieu artistique autochtone. Odjig fonde ensuite la Professional Native Indian Artists Inc. (PNIAI), surnommée le Groupe indien des Sept, pour promouvoir et soutenir les artistes autochtones dans tout le Canada et modifier la perception du public à leur sujet. En 1974, Odjig agrandit sa boutique et fonde la New Warehouse Gallery, où se tiendra l’exposition inaugurale de la PNIAI, réunissant plus de 200 œuvres. À l’époque, le travail des artistes autochtones est présenté dans les musées d’anthropologie ou mythologisé sous forme de « souvenirs », mais il n’est pas exposé dans les grandes galeries d’art. La PNIAI, dont Morrisseau est un membre influent, fera notamment l’objet d’expositions à Winnipeg, à Montréal et à Londres.

Tout comme son beau-frère Joshim Kakegamic (1952-1993) et son collègue de la PNIAI Carl Ray, Morrisseau s’efforce de mieux faire connaître l’art autochtone en participant à une série d’ateliers de formation mis sur pied par le ministère de l’Éducation de l’Ontario dans des écoles et des centres communautaires du nord-ouest de l’Ontario. Dans ces ateliers, Morrisseau et ses collègues montrent leurs approches du dessin et de la peinture à de jeunes artistes en herbe tout en leur enseignant une forme de narration visuelle.

À la même époque, trois beaux-frères de Morrisseau, Henry, Joshim et Goyce Kakegamic, créent la Triple K Co-operative à Red Lake, en Ontario, une compagnie de sérigraphie conçue pour permettre aux artistes autochtones d’exercer un contrôle sur leur art et de rejoindre de nouveaux publics, autochtones ou non. Morrisseau commence aussi à produire de l’art graphique, ses estampes se disséminant à une échelle nettement plus vaste que ses tableaux, ce qui renforce le mouvement qui s’articule autour de son vocabulaire artistique.

Le statut d’artiste contemporain de Morrisseau continue toutefois de mystifier le milieu muséal canadien. En 1972, lorsque le Musée royal de l’Ontario (MRO), à Toronto, achète onze tableaux de l’artiste, le conservateur d’ethnologie, Edward Rogers, affirme qu’il s’agit de la première fois que le Musée acquiert des tableaux contemporains. Le Glenbow Museum, à Calgary, et le Musée des civilisations (maintenant le Musée canadien de l’histoire), à Gatineau, achètent aussi des œuvres de Morrisseau, mais, tout comme le MRO, ils ne savent pas vraiment comment les classer. L’exemple de Morrisseau démontre à quel point il est difficile pour les artistes autochtones contemporains de voir leur travail pris au sérieux sur la scène artistique canadienne.

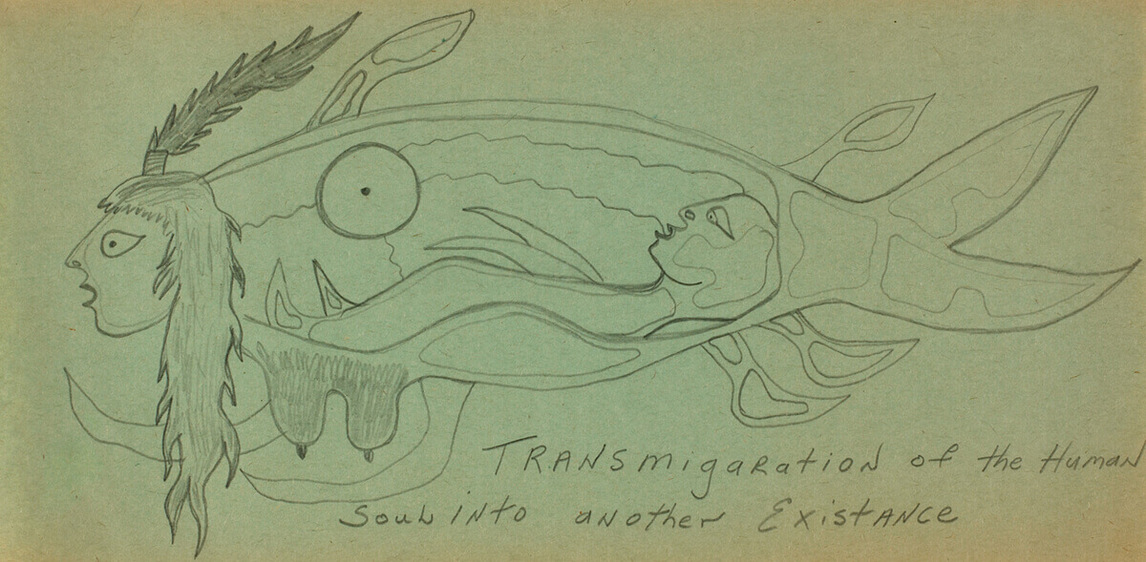

Bien que cette période soit extrêmement productive, Morrisseau est toujours aux prises avec l’alcoolisme, dont il souffre depuis sa jeunesse. En 1973, il est arrêté pour ivresse publique et incarcéré pendant six mois à Kenora, en Ontario. Paradoxalement, il travaille de manière particulièrement assidue durant cette période, puisqu’on lui permet d’utiliser une autre cellule comme atelier et qu’on lui accorde amplement de temps pour peindre. Derrière les barreaux, il crée une série de dessins sur papier essuie-tout, dont Transmigration de l’âme humaine dans une autre existence (Transmigration of the Human Soul into Another Existence), 1972-1973, et de remarquables tableaux, comme Christ indien (Indian Jesus Christ), 1974. Après sa libération, Morrisseau fait l’objet de deux films documentaires de l’ONF : Fierté sur toiles (1973) et Norval Morrisseau : un paradoxe (1974). Si ces films reflètent le mouvement assimilationniste de l’époque, dont l’objectif est d’éradiquer la spécificité culturelle autochtone, ils redorent également l’image de l’artiste au Canada et ouvrent la voie à l’approbation du grand public.

Eckankar, une nouvelle spiritualité

Dès le début de sa carrière, l’art de Norval Morrisseau est imprégné de thèmes anishinabés et chrétiens. Au milieu des années 1970, toutefois, il commence à afficher une spiritualité hybride plus personnelle. Durant cette période, Morrisseau poursuit sa collaboration avec le marchand d’art Jack Pollock, dont l’assistante, Eva Quan, l’initie au mouvement spirituel d’Eckankar. Morrisseau s’intéresse particulièrement à deux aspects spécifiques de cette doctrine qui allie les traditions spirituelles orientales d’Inde et de Chine : le voyage astral et la lumière spirituelle. « Par la religion d’Eckankar, Morrisseau élabore un nouveau vocabulaire pour décrire sa façon de pratiquer le chamanisme », écrit Greg Hill, et il est vrai que Morrisseau commence alors à se présenter comme un artiste chaman, au-delà des protocoles stricts de la culture anishinabée.

Au cours de l’été 1978, Morrisseau, fasciné depuis toujours par la famille royale britannique (sa fille aînée s’appelle Victoria), achète à Toronto de la vaisselle en porcelaine ainsi qu’un service à thé en argenterie et confie à son marchand d’art qu’il rêve d’organiser une réception pour le thé comme au palais de Buckingham. Pollock, qui flaire une opportunité commerciale, affrète un avion pour amener un groupe de collectionneurs, de critiques, de journalistes et d’amis à Beardmore en vue de l’événement. Morrisseau joue le rôle de chaman pour ses invités, anime une cérémonie de purification et sert du thé aux bleuets. Cette soirée, tout comme l’exploration d’Eckankar, semble inciter Morrisseau à se déclarer publiquement artiste chaman et mène à la création d’œuvres qui allient les enseignements anishinabés et d’Eckankar. Morrisseau poursuivra dans cette voie jusqu’à la fin de sa carrière.

À l’automne de la même année, Morrisseau reçoit l’Ordre du Canada en reconnaissance de sa contribution à l’art canadien. Bien qu’il soit déjà décoré de la Médaille du centenaire du Canada (1968) et fait membre de l’Académie royale des arts du Canada (1973), ce nouvel honneur consolide sa réputation d’artiste d’envergure nationale et internationale. En 1979, lors de l’exposition Art of the Woodland Indian (L’art de l’Indien des forêts) présentée à la Collection McMichael d’art canadien à Kleinburg, en Ontario, les visiteurs sont conviés à venir rencontrer Morrisseau qui, dans le cadre d’un programme d’artiste en résidence, peint dans la cabane de Tom Thomson aménagée sur le site du musée. Cela témoigne de l’engouement pour Morrisseau et de sa reconnaissance en tant que force majeure de l’art autochtone.

Consolider son héritage

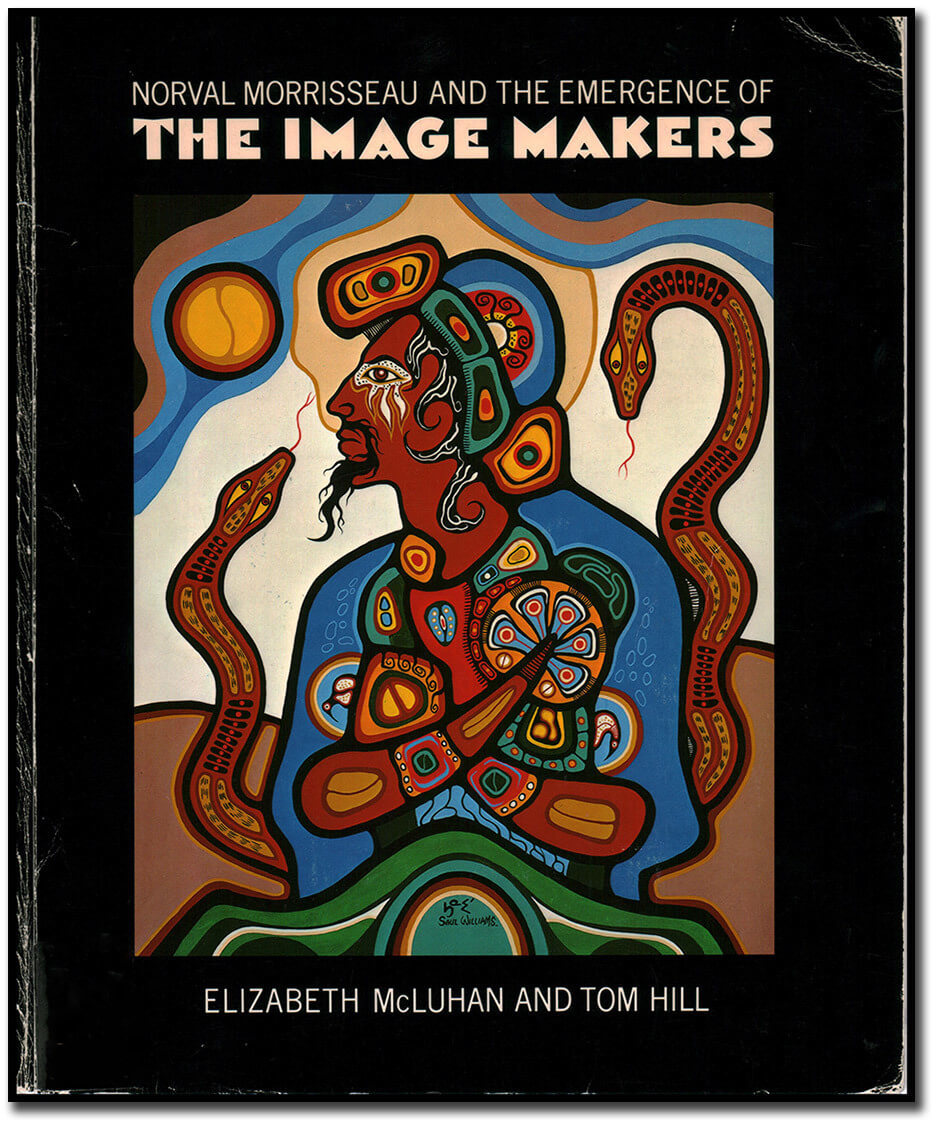

Dans les années 1980, Norval Morrisseau est clairement une source d’inspiration pour une nouvelle génération d’artistes. Dans une exposition organisée par Tom Hill et Elizabeth McLuhan au Musée des beaux-arts de l’Ontario à Toronto, en 1984, ses œuvres côtoient celles d’un ensemble d’artistes, dont Daphne Odjig (née en 1919), Carl Ray (1943-1978), Joshim Kakegamic (1952-1993), Roy Thomas (1949-2004) et Blake Debassige (né en 1956), qui s’inspirent de son approche stylistique pour élaborer leur propre mode d’expression. Intitulée Norval Morrisseau and the Emergence of the Image Makers (Norval Morrisseau et l’émergence des fabricants d’images), l’exposition célèbre l’importance de Morrisseau en tant qu’artiste et précurseur d’un mouvement artistique appelé l’école de Woodland. Le tableau Hommage à Morrisseau (Homage to Morrisseau), 1979-1980, de Saul Williams (né en 1954), qui figure sur la couverture du catalogue, illustre clairement l’influence du vocabulaire de Morrisseau sur ces artistes.

Au début de l’année 1987, son travail est à l’honneur dans une série de manifestations artistiques collectives auxquelles prennent également part d’autres autochtones, dont l’artiste cri Allen Sapp (né en 1928), de la Saskatchewan. Ses œuvres font également l’objet d’une exposition individuelle à Santa Barbara, en Californie, mise sur pied par l’acteur canadien John Vernon. À cette époque, Morrisseau recommence à boire après plusieurs années d’abstinence. En mars, on apprend qu’il vit dans la rue au centre-ville de Vancouver. La presse en fait ses choux gras : pendant près d’un mois, Morrisseau défraie la chronique, alors que les journalistes rapportent ses déboires dans le moindre détail. Lorsque son état s’améliore et qu’il se remet à la peinture, la presse ne semble plus intéressée.

En 1989, Morrisseau participe à une importante exposition internationale au Centre Georges Pompidou à Paris, organisée en lien avec le bicentenaire de la Révolution française. Conçue par Jean-Hubert Martin, Magiciens de la Terre réunit une centaine d’œuvres contemporaines, dont la moitié est le fait d’artistes occidentaux, et l’autre, d’artistes non occidentaux. Malgré sa tentative de pallier les lacunes de l’approche ethnocentrique de la plupart des expositions de l’époque, la manifestation est aujourd’hui considérée comme l’une des dernières expositions à associer les arts indigènes au primitivisme. Il n’en s’agit pas moins d’un jalon important dans la carrière de Morrisseau.

Pendant la décennie qui suit, Morrisseau, qui vieillit et qui souffre de la maladie de Parkinson, tombe dans l’oubli à mesure que l’intérêt pour son œuvre diminue. Cette situation change toutefois lorsque, en 2006, le Musée des beaux-arts du Canada met sur pied une exposition de son œuvre. Première rétrospective consacrée à un artiste autochtone contemporain présentée au Musée, l’exposition suscite alors un regain d’intérêt pour l’art de Morrisseau et permet à la population de saisir toute l’importance de son œuvre dans l’histoire de l’art canadien. Étant donné qu’une grande partie de ses œuvres sont disséminées dans des collections privées et publiques, de nombreux Canadiens les découvrent alors, ou encore voient pour la première fois autant de ses pièces majeures rassemblées sous un même toit. Morrisseau se réjouit de l’attention dont il fait l’objet à l’ouverture de l’exposition à Ottawa et dans les autres lieux où elle sera présentée au Canada et aux États-Unis. Le 2 décembre de l’année suivante, il meurt des suites de la maladie de Parkinson, laissant son héritage intact en tant que Mishomis, ou grand-père, de l’art autochtone contemporain au Canada.

À propos de l’auteure

À propos de l’auteure

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements