Survivant des camps de concentration en Pologne, Gershon Iskowitz devient un témoin de l’Holocauste dans ses dessins et ses œuvres de mémoire des années 1941-1954. Après un certain temps au Canada, il commence à peindre des paysages autour de Parry Sound, bien que son expression diffère des idéaux nationalistes du Groupe des Sept. Une percée survient en 1967 après son vol pour Churchill, au Manitoba, lorsqu’il découvre un paysage canadien unique qu’il traduit sous forme d’images panoramiques abstraites de la terre et du ciel peintes dans des couleurs brillantes et lumineuses. Bien qu’il soit familier avec les courants artistiques contemporains, son style demeure personnel et inédit. Son héritage se perpétue à travers la Gershon Iskowitz Foundation et ses nombreuses œuvres acquises par des collections tant publiques que privées.

Témoin de l’Holocauste

Iskowitz raconte que dans les horreurs des camps de concentration nazis, il dessinait pour préserver sa santé mentale et pour oublier sa faim avec des matériaux trouvés dans les poubelles. Seules trois de ses œuvres de 1941 à 1945 existent encore : Action, 1941, Buchenwald, 1944-1945, et Condemned (Condamné), v.1944-1946. Après sa libération de Buchenwald en mai 1945 — à compter de 1947 et jusqu’à son émigration au Canada en 1948 — Iskowitz fait des dessins, des aquarelles et des peintures de mémoire. La première de ces esquisses montre sa perception des camps, comme Barracks (Quartiers), 1949, ou d’événements, comme Escape (Évasion), 1948. D’autres œuvres, comme It Burns (En flamme), v.1950-1952, et Torah, 1951, décrivent le pogrom — la persécution des Juifs polonais dans sa ville natale de Kielce, au début de la guerre. Mais Iskowitz réalise également des œuvres qui rappellent la vie quotidienne d’avant-guerre, comme Korban, v.1952, et Market (Le marché), v.1952-1954. Toutes ces œuvres de mémoire sont rendues dans un style cru, naïf, et documentent la destruction qui entoure l’artiste, l’humanité des survivants, et la manière dont il se sent lié à l’expérience en tant que survivant.

Après la victoire des Alliés, exposer et documenter les réalités du système des camps allemands et du nombre de victimes font parties intégrantes de l’effort de libération : des artistes sont chargés d’accompagner les troupes et les gouvernements envoient des journalistes, des photographes et des équipes de tournage pour capturer des images qui ont révélé les atrocités perpétrées dans ces camps. Des artistes de guerre canadiens comme Alex Colville (1920-2013) et Aba Bayefsky (1923-2001) ont documenté le camp de concentration de Bergen-Belsen après sa libération en 1945, mais ils ne peuvent en donner qu’une perspective extérieure, distante par le fait qu’ils étaient témoins des effets des camps et non de la réalité de la vie vécue à l’intérieur.

En revanche, Iskowitz crée ses œuvres du point de vue d’une victime et d’un survivant et ses croquis sont meilleurs que ceux d’Otto Dix (1891-1969), qui a vu l’action militaire pendant la Première Guerre mondiale, et de Käthe Kollwitz (1867-1945), qui a perdu un fils dans ce conflit. Les premiers et les plus importants « essais visuels » de l’art européen dépeignant les horreurs de la guerre sont la suite de 82 gravures de Francisco Goya (1746-1828) intitulée Los Desastres de la Guerra (Les désastres de la guerre), 1810-1820, dans lesquelles Goya témoigne de la Guerre d’indépendance espagnole de 1808-1814.

Iskowitz est loin d’être le seul artiste visuel à documenter les expériences de l’Holocauste. L’exposition Art from the Holocaust (L’art de l’Holocauste), qui s’est tenue au Deutsches Historisches Museum de Berlin en 2016, a présenté une centaine d’œuvres de la collection d’art de Yad Vashem, l’Institut international pour la mémoire de la Shoah en Israël. Les images d’Auschwitz, Theresienstadt et Schwarzheide, de l’artiste tchèque Alfred Kantor (1923-2003), ont été publiées dans Le cahier d’Alfred Kantor en 1971. Bill (Wilhelm) Spira (1913-2000), caricaturiste autrichien, et Jan Komski (1915-2002), l’un des premiers prisonniers d’Auschwitz, ont tous deux créé de petites œuvres d’art captant la vie et la mort dans les camps de concentration. Il est difficile de faire une déclaration générale sur les artistes — ceux qui n’ont pas survécu et ceux qui ont poursuivi leur art après la guerre, mais leurs œuvres témoignent des atrocités qu’ils ont subies. Yehuda Bacon (né en 1929), par exemple, a survécu à Auschwitz alors qu’il était adolescent (Iskowitz était un très jeune adulte) et a poursuivi son art après la libération. Dans un premier temps, il a lui aussi réalisé des œuvres de mémoire et commémoratives. Dans une entrevue accordée en 2005, il a déclaré :

Je suis en quelque sorte obligé, parce que j’ai survécu, de raconter l’histoire de ceux qui n’ont pas survécu [et] je devais dessiner [et] raconter ce que j’ai vécu dans l’espoir que quelqu’un en tirerait des leçons. En Israël, il y a un jour de commémoration de l’Holocauste chaque année… mais c’est surtout pour les autres personnes qui ne l’ont pas vécu. Pour nous, ceux qui ont survécu, nous vivons avec tous les jours. Nous n’avons pas besoin d’avoir un jour spécial.

Le producteur de films torontois Harry Rasky (1928-2007) a rencontré et interviewé Iskowitz dans le cadre de son documentaire Mend the World de 1987, par lequel il tentait, a confié M. Rasky, de « trouver un sens ou une perspective à l’Holocauste, principalement grâce aux œuvres peintes d’artistes qui ont vécu ces jours d’agonie humaine ». Dans la transcription de l’interview de Rasky, Iskowitz aurait déclaré : « Même dans les camps, j’ai vu le coucher du soleil. Cela m’a permis de rester en vie… J’ai été très inspiré, pas seulement par la peinture, mais aussi par la vie. »

Iskowitz continue de décrire ses expériences après la guerre et au début des années 1950. Comme Viktor Frankl, Elie Wiesel et Primo Levi, dont les mémoires publiés ont ouvert à des discussions académiques sur les relations entre le traumatisme et la mémoire et à de nouvelles perspectives sur les expériences personnelles des victimes, Iskowitz présente ses œuvres sur l’Holocauste au sein d’expositions collectives dans les années 1950. La période traumatisante de sa vie dans le ghetto de Kielce, ainsi qu’à Auschwitz et Buchenwald est évoquée en relation avec des expositions au début des années 1960, mais ce n’est qu’en 1966 qu’elles sont reproduites dans un article du magazine hebdomadaire national Saturday Night, consacré aux arts et à la culture.

L’art d’Iskowitz qui traite de ses expériences de guerre rappelle ce que l’écrivaine française Charlotte Delbo, survivante d’Auschwitz, a qualifié de « mémoire profonde », un souvenir d’expériences de mort d’une telle ampleur qu’elles semblent exister en dehors de la vie de celui qui s’en souvient. Les portraits de sa voisine Miriam, v.1950-1951, et de sa mère, ainsi que les images de Kielce et des camps, s’inspirent de la mémoire non pas pour établir un lien entre la vie avant la guerre et les pertes qui ont suivi, mais pour transmettre, en couleurs vives, la relation émotionnelle de l’artiste à son passé. Bien qu’à partir du milieu des années 1950, Iskowitz, comme Levi, cherche à être connu pour des sujets distincts du traumatisme qu’il a vécu, les critiques d’art et les membres du public intéressé n’oublient jamais son travail d’artiste de l’Holocauste.

Un artiste émigré différent

Gershon Iskowitz est très différent des autres artistes émigrés qui sont venus au Canada. Deux artistes anglais arrivés avant lui en 1911-1912 par exemple, Arthur Lismer (1885-1969) et F. H. Varley (1881-1969), émigrent volontairement, attirés par la possibilité d’obtenir un emploi qualifié auprès de la société de design torontoise Grip Ltd. Pour eux et d’autres artistes britanniques qui se sont installés à Toronto et à Vancouver, le Canada représente une continuité culturelle avec les foyers qu’ils ont quittés, et ils sont immédiatement accueillis par des artistes locaux rencontrés par le biais de groupes sociaux ou professionnels. Ils jouent un rôle clé dans la création d’un mouvement artistique national par l’intermédiaire du Groupe des Sept. Dans les années 1920, ces peintres explorent différentes manières de représenter le paysage naturel avec des couleurs crues et des coups de pinceau audacieux, tout l’opposé des scènes affectées et domestiquées que les artistes préféraient par le passé. Leur inspiration s’enracine cependant dans la tradition moderniste de l’Europe occidentale, en particulier en Scandinavie et dans le « Nord mystique».

En revanche, les immigrants qui arrivent au Canada dans les années suivant immédiatement la Seconde Guerre mondiale sont souvent animés par le désespoir : les pays qu’ils ont quittés en Europe orientale et méridionale sont non seulement culturellement différents, mais ont subi de graves dommages. Les expériences d’Iskowitz en tant qu’artiste et nouvel arrivant au Canada présentent des parallèles remarquables avec celles du peintre et illustrateur Oscar Cahén (1916-1956), mais aussi d’importantes différences. Les deux hommes sont jeunes, juifs, et se lancent dans une carrière artistique lorsque la montée au pouvoir des nazis réduit leurs ambitions. La famille d’Iskowitz est polonaise, a des moyens limités, et manque largement de connexions à un réseau au-delà de leur petite ville. À l’opposé, Cahén vient d’un milieu prospère, cosmopolite, et connecté, grâce au travail de son père, à des communautés intellectuelles importantes à travers l’Europe. Iskowitz est emprisonné dans des camps de concentration et un camp de personnes déplacées avant d’émigrer au Canada. Cahén quant à lui, a réussi à s’échapper en Angleterre à la veille de la guerre, mais un an plus tard, il est arrêté, déporté au Canada avec d’autres « étrangers ennemis » et placé dans un camp d’internement pendant deux ans.

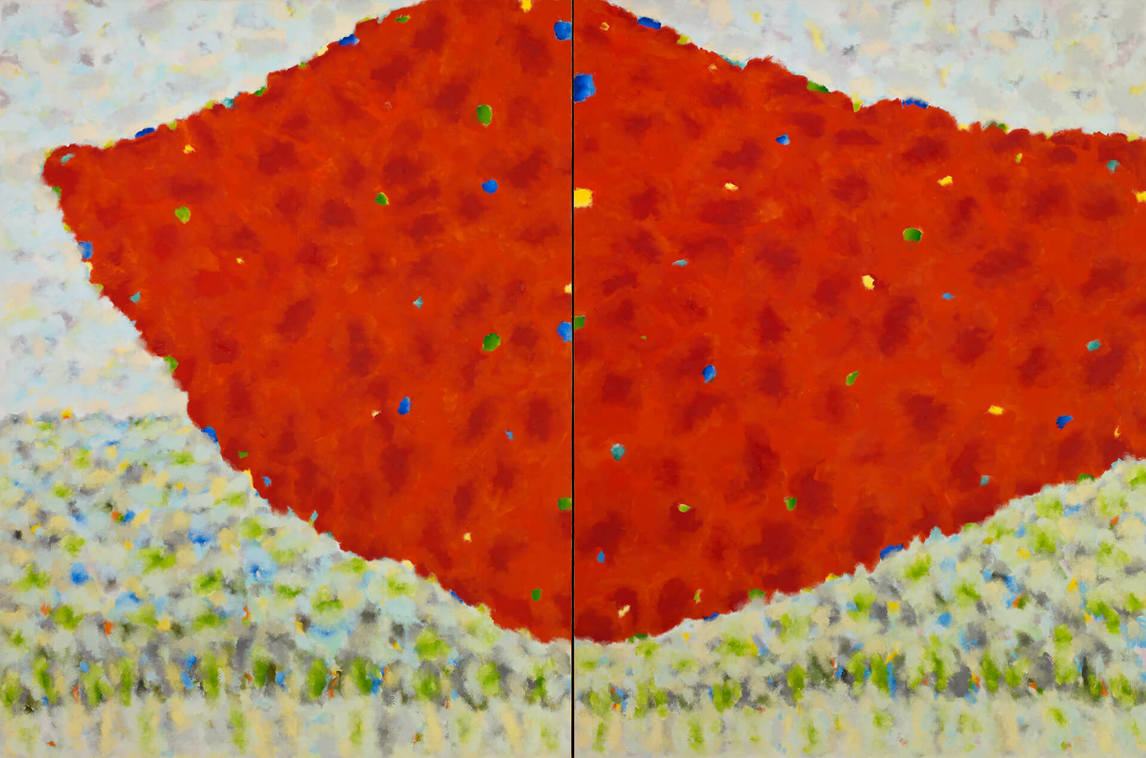

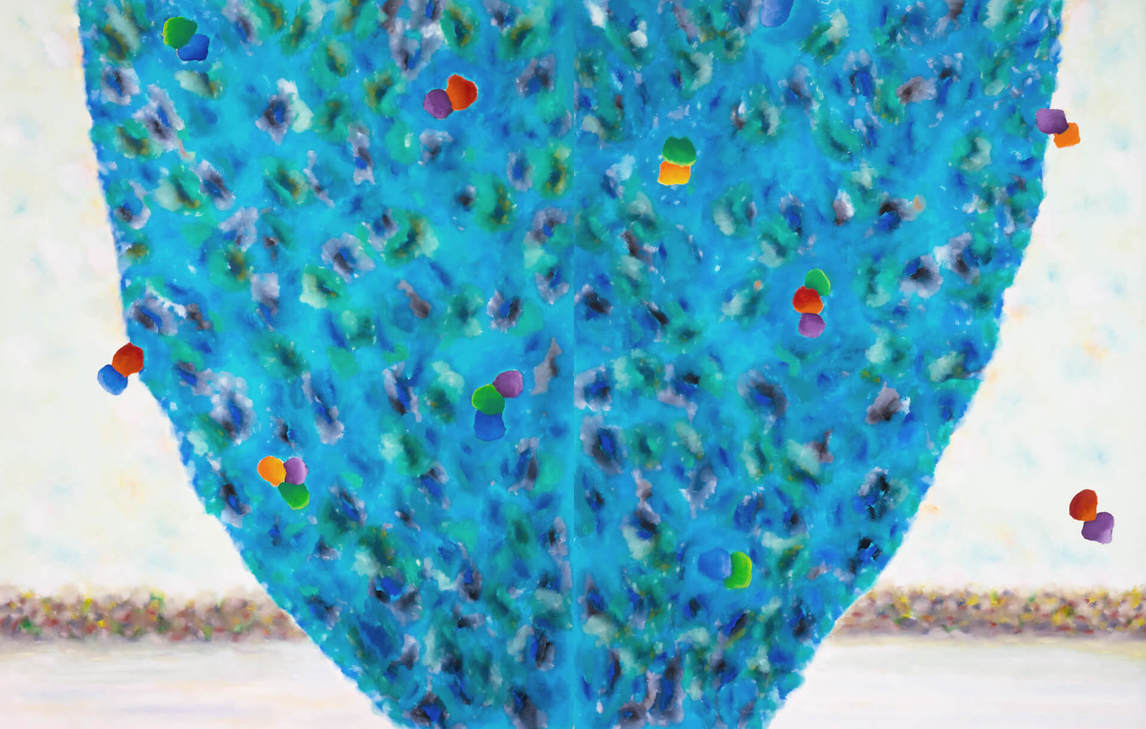

Alors que Cahén et Iskowitz cherchent à s’établir sur la scène artistique conservatrice torontoise au début des années 1950, Cahén s’inspire de ses liens avec le modernisme européen pour guider les peintres des Painters Eleven dans leurs expérimentations de l’abstraction — par exemple, Growing Form (Formes croissantes), 1953, de Cahén, s’inspire des compositions graphiques de l’artiste britannique Graham Sutherland (1903-1980) et des couleurs vives qui caractérisent les artistes européens du groupe d’artistes d’après-guerre CoBrA: Karel Appel (Néerlandais, 1921-2006) et Asger Jorn (Danois, 1914-1973) en sont des membres bien en vue. Iskowitz suit une voie différente, et rien n’indique que les nouvelles tendances de l’art l’aient intéressé. Il demeure farouchement indépendant, passant d’images de mémoire comme Yzkor, 1952, à de grandes compositions en couleurs comme Uplands H (Hauteurs H), 1972, en passant par sa vision du paysage canadien (comme dans Sunset (Coucher de soleil), 1962). Aucune de ses œuvres ne s’inscrit parfaitement dans une catégorie définie — canadienne ou autre.

Dans sa vie privée aussi, Iskowitz est différent : il n’aspire ni à se marier ni à fonder une famille, et il méprise la politique. « Je me fous de la société, explique-t-il. Je veux juste faire mon propre travail, exprimer mes propres sentiments, ma propre façon de penser. » Dans les années qui suivent son arrivée, les conditions de l’art et de la culture au Canada commencent à changer considérablement. La Commission Massey sur le développement des arts et des sciences au Canada, créée en 1949, donne lieu à d’importantes initiatives culturelles nationales, notamment la création d’un Conseil des arts du Canada pour financer les artistes et les organismes culturels. Entre 1967 et 1976, Iskowitz reçoit six subventions du Conseil des arts du Canada pour son travail, ce qui l’établit en tant que peintre canadien à part entière.

Une nouvelle vision du paysage

Iskowitz trouve sa place dans l’art canadien au milieu des années 1950 lorsqu’il délaisse les sujets de mémoire pour se concentrer sur le paysage, d’abord dans la région de Parry Sound au nord de Toronto. Des tableaux comme Parry Sound I (Parry Sound I), Street Scene Parry Sound (Scène de rue à Parry Sound) et Summer (Été), tous de 1955, ont été réalisés sur le terrain dans cette région et ressemblent à des œuvres du Groupe des Sept, par exemple Jack Pines, La Cloche (Pins gris, La Cloche), v.1935, de Franklin Carmichael (1890-1945). Bien qu’une comparaison stylistique puisse être faite entre Spring, Cranberry Lake (Printemps, Cranberry Lake), 1932, de Carmichael et les paysages de Parry Sound d’Iskowitz dans les années 1950, l’œuvre de ce dernier n’est pas un « projet de la terre ». C’est plutôt un moyen de se sortir de ses œuvres de mémoire, de rompre avec le passé et de commencer une nouvelle vie d’artiste au Canada.

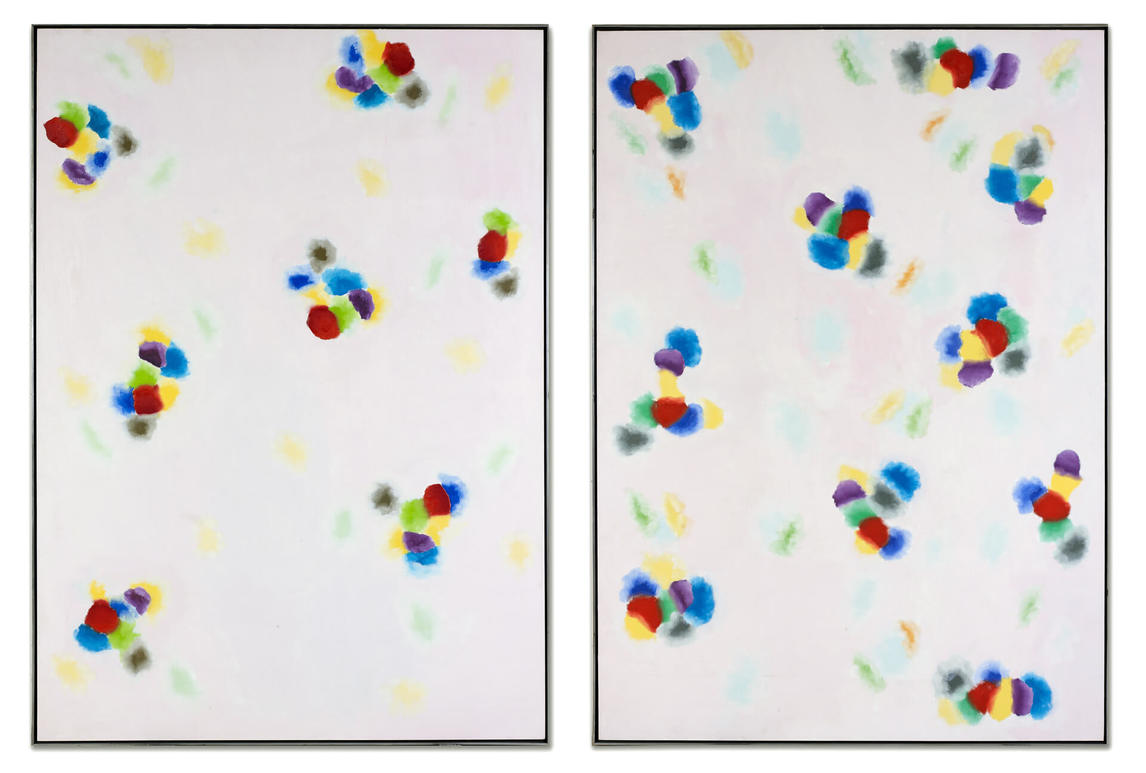

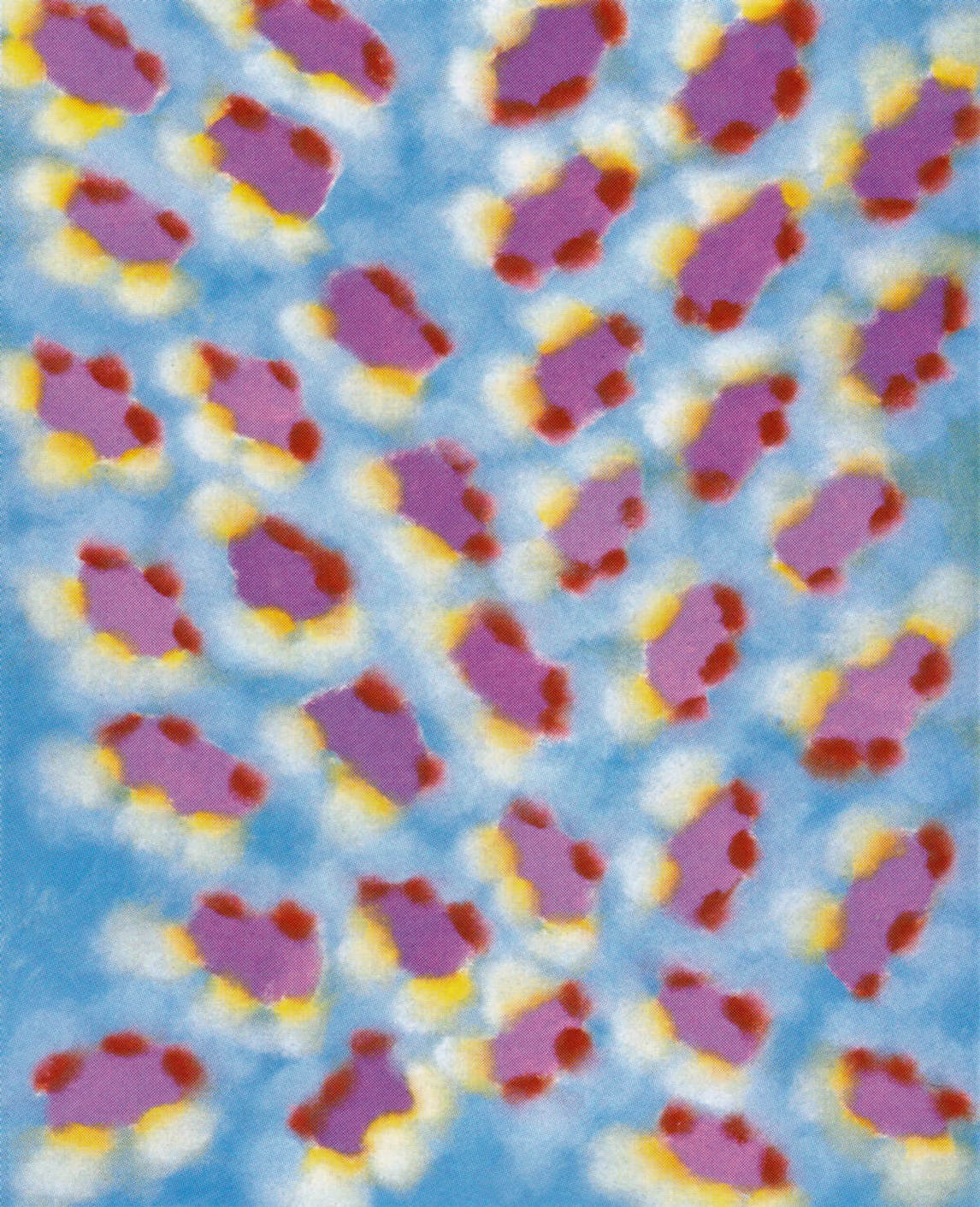

Vers 1960, Iskowitz cesse de peindre des paysages réels et fait un virage important vers l’abstraction — comme dans Late Summer Evening (Soir de fin d’été), 1962, et Spring Reflections (Reflets printaniers), 1963. Tout en conservant quelques éléments figuratifs dans ces peintures aux couleurs magnifiques, il dissout le ciel en rubans lumineux et déconstruit des formes d’arbres aux couleurs vives qui semblent exploser hors de leur tronc (Spring (Printemps), 1962). Iskowitz suit cette trajectoire artistique pour le reste de sa vie. Il n’a jamais expliqué la raison de ce changement, mais peut-être a-t-il décidé, grâce à la liberté et l’indépendance dont il jouissait désormais, de suivre son propre langage visuel et de découvrir où il mène.

À la fin des années 1960, les œuvres abstraites d’Iskowitz s’agrandissent, tandis que les éléments y sont réduits — comme dans Autumn Landscape #2 (Paysage d’automne #2), 1967 —, et elles cadrent avec l’art progressif créé à cette époque. Les œuvres des membres de Painters Eleven, Jack Bush (1909-1977) et Harold Town (1924-1990), par exemple, reflètent les tendances dominantes de la peinture aux États-Unis et en Europe ainsi qu’au Canada. Depuis les années 1950, l’abstraction se répand à Toronto à la suite de l’exposition d’œuvres de peintres automatistes montréalais, sous la direction de Paul-Émile Borduas (1905-1960), et de l’influence d’expositions importantes comme Abstract Painting and Sculpture in America (Peinture et sculpture abstraites en Amérique) en 1951 au Museum of Modern Art à New York. L’influence des modernistes britanniques, dont Henry Moore (1898-1986), et des expressionnistes abstraits américains comme Willem de Kooning (1904-1997), Jackson Pollock (1912-1956) et Mark Rothko (1903-1970) est manifeste tout au long de cette période.

En 1966, Harry Malcolmson a été le premier critique d’art à positionner Iskowitz sur la scène artistique de Toronto. Dans le texte qu’il a écrit pour l’exposition solo d’Iskowitz à la Galerie Moos, il s’interroge sur la manière dont le style abstrait d’Iskowitz s’intègre à la scène contemporaine :

Le caractère canadien d’Iskowitz se manifeste directement dans ses sujets des paysages de ce pays, en particulier les paysages de l’Ontario, et il est maintenant un peintre local dans le meilleur sens du terme. Sa vision personnelle et sa chaleur d’abord étrangères sont passées dans la communauté et, après un certain temps, sont devenues des parties intégrantes de celle-ci.

Le Canada demeure un pays qui entretient une relation étroite et vitale sur les plans économique et psychologique avec son paysage… Dans le cas d’Iskowitz, son style a moins en commun avec ses contemporains ontariens (comme Gordon Rayner et Harold Town) qu’avec la génération moderne des paysagistes québécois… et en particulier les surfaces discontinues et fluides des tableaux de [Jean] McEwen des années 1960-1963.

Dans son compte rendu de l’exposition de 1966, la critique Kay Kritzwiser décrit l’œuvre récente d’Iskowitz comme une « abstraction lyrique » qu’il applique désormais « à un paysage habituellement peint avec le regard du Groupe des Sept ». Iskowitz, écrit-elle, nous fait regarder à nouveau. En fait, comme Malcolmson l’a astucieusement remarqué, Iskowitz détourne son point de vue de la ligne d’horizon, qui définit une vue de la terre, pour se tourner vers le ciel. Il utilise les couleurs de la terre et les applique au ciel, et, comme le ciel n’a aucune forme, les œuvres deviennent abstraites. Theodore Heinrich réitère ce point plus d’une décennie plus tard dans un article traitant de Little Orange Painting II (Petit tableau orange II), 1974, et Seasons (Saisons), 1974.

Les rares fois où Iskowitz s’entretient avec des critiques d’art au sujet de sa pratique artistique, il défend son indépendance et refuse d’être décrit par l’une des étiquettes courantes. Dans une entrevue accordée en 1975 à Merike Weiler, il explique :

On dit que Gershon Iskowitz est un artiste abstrait… Mais c’est tout un monde réaliste. Il vit, bouge… Je vois ces choses… l’expérience, sur le terrain, de regarder dans les arbres ou dans le ciel, de regarder du haut d’un hélicoptère. Alors ce que vous faites, c’est essayer de faire une composition de toutes ces choses, de faire une sorte de réalité : comme les arbres devraient appartenir au ciel, et le sol devrait appartenir aux arbres, et le sol devrait appartenir au ciel. Tout doit être uni…

Aujourd’hui, la plupart de mes œuvres viennent visuellement de mes souvenirs, et la couleur est aussi auto-inventée. Je réfléchis à des choses que j’ai déjà vues dans le Nord, mais il faut regarder pendant un certain temps pour s’en rendre compte. Si ça devient trop évident, c’est inutile, c’est juste une décoration. Je pense que Saisons I et II reflètent les aurores boréales, même sans que je m’en rende compte. Et la série Uplands (Hauteurs)… est pour moi une nouvelle évolution de formes volantes… tout le paysage. Mais ça n’a rien à voir avec le documentaire. C’est au-dessus de tout cela, c’est quelque chose qu’on invente soi-même.

Iskowitz exprime quelque chose au-delà du littéral, tout comme la musique instrumentale se forme avec le son, le tempo et l’intervalle (l’espace entre les sons), pas avec les mots. Pour lui, le ciel est une vision universelle, une vision que nous pouvons tous vivre, peu importe où nous vivons.

Le « Toronto Look »

Les expositions collectives, organisées autour de thèmes — style ou sujet commun, ou innovations — sont un moyen utile de suivre comment un artiste s’inscrit dans une histoire de l’art. Bien qu’Iskowitz soit sélectionné pour de multiples expositions collectives avec d’autres artistes torontois, son positionnement au sein de l’histoire de l’art à Toronto — et au Canada — n’a pas changé.

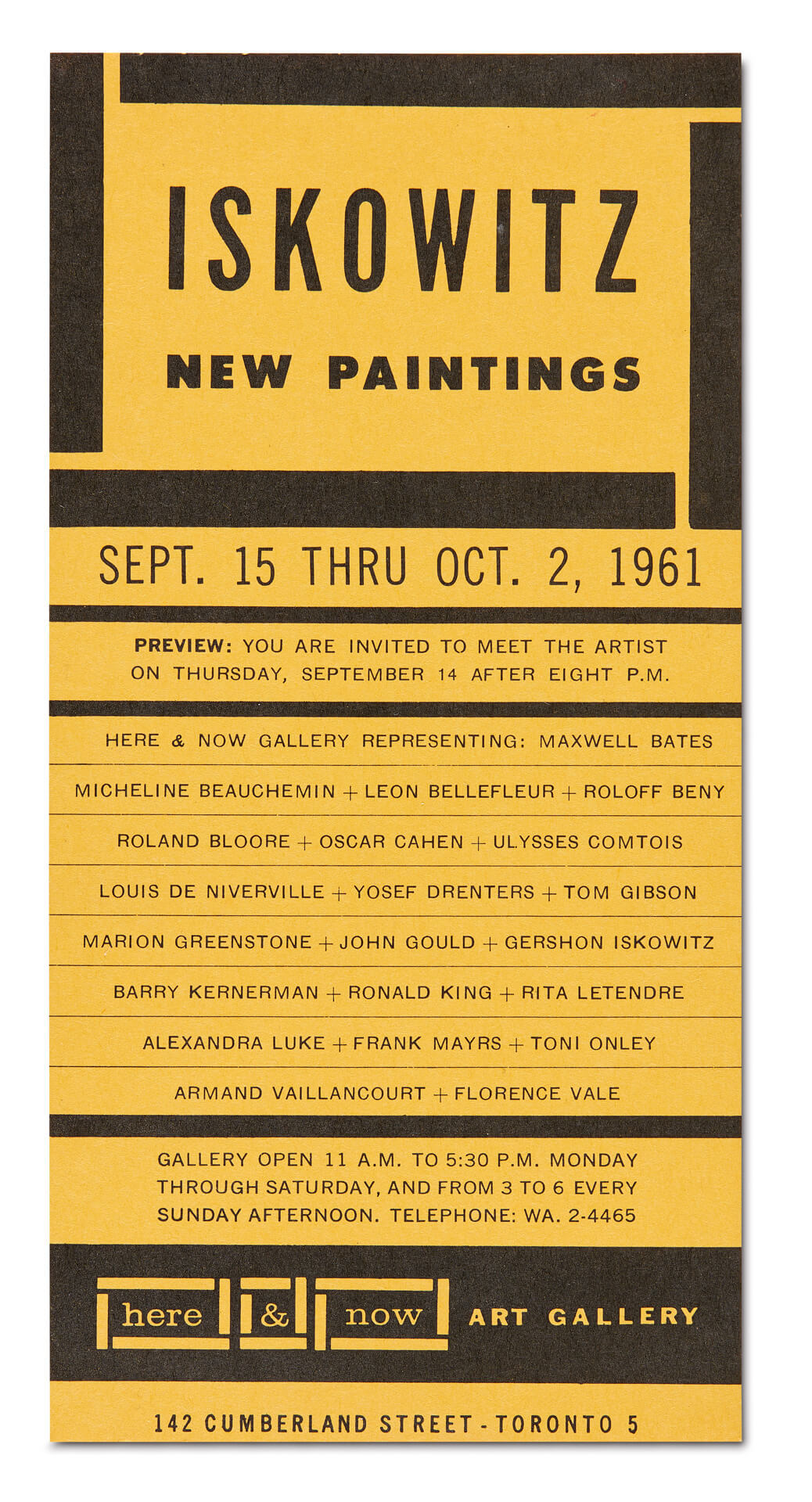

Iskowitz commence à exposer à Toronto au moment même où les galeries commerciales commencent à se multiplier. La Isaacs Gallery — qui abrite des artistes avant-gardistes canadiens comme Gordon Rayner (1935-2010), Graham Coughtry (1931-1999), Joyce Wieland (1930-1998) et Michael Snow (né en 1928) — l’inclut dans une exposition collective en 1957 et, trois ans plus tard, Dorothy Cameron lui offre ses premières expositions solos à la Here and Now Gallery. Lorsqu’il s’installe à la Galerie Moos en 1964, il est en compagnie d’artistes de stature internationale, comme ceux présentés dans les expositions collectives de maîtres du vingtième siècle initiées par Walter Moos en 1961, avec des artistes tels que Pablo Picasso (1881-1973), Georges Braque (1882-1963), Marc Chagall (1887-1985) et des Canadiens faisant carrière à l’étranger tels Jean-Paul Riopelle (1923-2002) et Sorel Etrog (1933-2014). Dès lors, Moos gère avec succès la vie et la carrière d’Iskowitz.

En plus de ses fréquentes visites à la galerie Moos, Iskowitz s’arrête souvent dans les autres galeries de la région de Yorkville, notamment, Mira Godard, la Gallery One, Waddington & Shiell, et la Jared Sable Gallery (plus tard devenue Sable-Castelli), Isaacs et Carman Lamanna sur la rue Yonge, et la David Mirvish Gallery sur la rue Markham, où travaille son ami Daniel Solomon (né en 1945). Il y aurait vu de grandes œuvres brillamment colorées de peintres américains contemporains de l’expressionnisme abstrait, notamment du colour-field, dont Hans Hofmann (1880-1966), Robert Motherwell (1915-1991), Frank Stella (né en 1936), Helen Frankenthaler (1928-2011) et le Canadien Jack Bush (1909-1977). Près de son atelier de Spadina, il devient une figure paternelle pour un groupe d’artistes plus jeunes qui explorent une grande diversité de styles et sont souvent représentés par Isaacs . Toutes ces évolutions marquent un profond changement dans la scène artistique torontoise — et Iskowitz se tient au courant de tout.

La première exposition de groupe importante pour laquelle Iskowitz est sélectionné présente une histoire de l’art torontois. En 1972, le conservateur Dennis Reid organise l’exposition Toronto’s Painting: 1953-1965 (La peinture torontoise : 1953-1965) pour le Musée des beaux-arts du Canada. Il place Iskowitz dans une section intitulée « The Toronto Look : 1960-1965 », qui inclut des œuvres figuratives et abstraites de Snow, Wieland, Coughtry, et Rayner, bien qu’il n’y ait pas d’approche commune unissant ces artistes. Lorsque le Musée des beaux-arts de l’Ontario monte Toronto Painting of the Sixties (La peinture torontoise des années 1960) en 1983, l’œuvre d’Iskowitz, Summer Sound (Bruit d’été), 1965, fait également partie de l’exposition du musée.

En 1975-1976, Iskowitz est sélectionné pour The Canadian Canvas, un partenariat multi-galeries commandité et diffusé par Time Canada Ltd. Alvin Balkind, conservateur de l’art contemporain au Musée des beaux-arts de l’Ontario, choisit les dix artistes ontariens de l’exposition. Selon ses mots, il « voulait trouver des artistes très compétents, mais peu connus (voire inconnus) et les mélanger avec des artistes de qualité connue». Le peintre abstrait chevronné Jack Bush est sélectionné, ainsi que les jeunes peintres abstraits Ron Martin (né en 1943) et David Bolduc (1945-2010) et les peintres figuratifs William Kurelek (1927-1977) et Clark McDougall (1921-1980). Iskowitz est ensuite sélectionné pour Exhibition of Contemporary Paintings by Seven Canadian Painters from the Canada Council Art Bank (Exposition de peintures contemporaines de sept peintres canadiens de la Banque d’art du Conseil des arts du Canada), présentée à la Art Gallery of Harbourfront, à Toronto, puis dans des galeries à Paris, en Nouvelle-Zélande et en Australie en 1976 et 1977. Les autres artistes choisis sont Claude Breeze (né en 1938, le seul peintre figuratif du groupe), Paterson Ewen (1925-2002), Charles Gagnon (1934-2003), Ron Martin, John Meredith (1933-2000) et Guido Molinari (1933-2004).

Aucune de ces expositions ne prétendait à la mise en évidence de points communs stylistiques entre les œuvres, mais elles offraient un compte rendu provisoire de l’art au Canada à ce moment. Iskowitz ne pouvait être jumelé à aucun autre artiste : son « look » était unique.

Héritage

Mark Cheetham écrit à propos de Gershon Iskowitz : « Connaître la biographie d’un artiste peut être un piège pour la façon dont nous voyons et pensons son travail, car trop souvent les événements de la vie et les buts de l’art ne s’alignent pas aussi parfaitement que nous le souhaiterions. » Iskowitz est un survivant de l’Holocauste qui a traversé ce traumatisme dans ses œuvres de mémoire de 1947 à 1954, puissantes et troublantes, par exemple, Through Life (Durant toute la vie), v.1947, Yzkor, 1952, et Burning Synagogue (Synagogue en flamme), v.1952-1953. Mais c’est son œuvre abstraite ultérieure, innovatrice, des peintures comme Petit tableau orange II, 1974, la série Lowlands (Basses-terres), 1969-1970, et la série Hauteurs, 1969-1972, qui lui vaut une importante reconnaissance critique.

Iskowitz ajoute quelque chose de différent et d’unique à l’art au Canada, mais il le fait selon ses propres conditions. Par sa discipline rigoureuse et sa détermination de toute une vie à être un artiste, il donne un exemple d’intégrité plutôt que d’ambition, ce qui lui vaut l’admiration et le respect de jeunes artistes tels que David Bolduc, Daniel Solomon et John MacGregor (né en 1944). Il ne ressent pas le besoin de souscrire à une « lentille canadienne » ou à d’autres formes d’assimilation discrète. Iskowitz s’identifie simplement comme un artiste, et il peut être considéré comme un Juif polonais et un Canadien déterritorialisé, mais jamais comme un Canadien « à trait d’union ».

L’héritage d’Iskowitz est double : ses peintures et sa fondation. Ses œuvres continuent d’être admirées et exposées dans de grandes institutions publiques, dont le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée des beaux-arts de l’Ontario, la Winnipeg Art Gallery et la Vancouver Art Gallery, ainsi que dans des collections privées et corporatives partout au pays. Mais les œuvres individuelles d’Iskowitz ne sont pas spécifiquement iconiques, un terme qui s’applique mieux à l’art pictural tel que The West Wind (Le vent d’ouest), 1916-1917, de Tom Thomson (1877-1917). Au fil du temps, l’arbre isolé et le rivage de Thomson sont devenus les symboles de la nature sauvage du Canada. En revanche, la mythologie d’Iskowitz s’établit dans l’ensemble de son œuvre, au fil du temps, une cohérence de vision qui lui est propre.

Iskowitz apprécie les éloges qu’il reçoit de son vivant et les possibilités qu’il a eues en s’installant et en travaillant au Canada. C’est ainsi qu’il laisse un deuxième héritage important, le Prix Gershon Iskowitz. En 1982, année de sa rétrospective au Musée des beaux-arts de l’Ontario, il commence à travailler à la création d’une fondation de bienfaisance indépendante qui fournirait un soutien financier aux artistes canadiens de talent. « Il est très important de donner quelque chose pour que la prochaine génération puisse vraiment croire en quelque chose », déclare-t-il. Le Prix Gershon Iskowitz est décerné pour la première fois en 1986 et continue d’être décerné chaque année. Parmi les gagnants, mentionnons General Idea (actif de 1969 à 1994) en 1988, Françoise Sullivan (née en 1923) en 2008, Michael Snow en 2011 et Rebecca Belmore (née en 1960) en 2015.

La Gershon Iskowitz Foundation n’a pas pour mandat de promouvoir l’œuvre d’Iskowitz, mais elle est responsable de l’inventaire de l’artiste. À l’occasion de son dixième anniversaire, en 1995, elle a offert 148 œuvres d’Iskowitz — peintures, aquarelles, dessins, gravures et carnets de croquis — à trente-deux collections de galeries publiques à travers le Canada. En 2006, la fondation a formé un partenariat avec le Musée des beaux-arts de l’Ontario, renommant le Prix Gershon Iskowitz du Musée des beaux-arts de l’Ontario, et ajoutant à la récompense en argent une exposition solo des œuvres du lauréat au musée.

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements