Gershon Iskowitz (1919-1988) est né et a grandi en Pologne. Les circonstances de son enfance — le traumatisme de l’Holocauste et l’incertitude de la période d’après-guerre, suivis de l’émigration et de l’intégration au Canada — fournissent le contexte dans lequel nous devons tenter de comprendre et d’apprécier son œuvre, l’art et la vie étant inséparables pour Iskowitz. Ses premières images figuratives représentent les expériences tragiques qu’il a observées et engrangées. Dans ses dernières œuvres, abstraites et lumineuses, il crée sa propre vision du monde en imaginant un homme nouveau dans un monde nouveau.

De Kielce à Buchenwald

Gershon Iskowitz naît à Kielce, une ancienne ville du centre-sud de la Pologne comptant une importante population juive d’environ 18 000 personnes à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Son père, Szmul-Jankiel, communément appelé Jankel, et sa mère, Zysla Lejwa, ont quatre enfants et Gershon est le troisième; il a deux frères aînés, Itchen et Yosl, et une sœur cadette, Devorah. Il est né le 24 novembre 1919.

Les comptes rendus les plus complets de la jeunesse d’Iskowitz sont consignés dans deux livres écrits au moment de la rétrospective de l’artiste au Musée des beaux-arts de l’Ontario en 1982 : Gershon Iskowitz : Painter of Light d’Adele Freedman et Iskowitz de David Burnett. Les deux auteurs ont longuement interviewé l’artiste et enregistré ses récits. Malheureusement, il n’existe pas suffisamment de documentation fondamentale à son sujet : Iskowitz n’a conservé que deux documents officiels clés et quelques photographies d’une période cruciale de sa vie, 1945-1947, et il n’a jamais conservé de lettre. De nouvelles recherches ont permis de corriger nombre d’erreurs biographiques de longue date, mais l’histoire de sa vie demeure fascinante — une histoire de survie, de renouveau et de réussite artistique.

Jankel Iskowitz « gagne modestement sa vie en écrivant des pièces satiriques — poèmes, blagues, portraits — pour les hebdomadaires yiddish de Varsovie, Radom et Kielce sans toutefois prendre activement part à la vie politique ». La famille vit dans le quartier juif, où la plupart des hommes sont soit commerçants ou colporteurs, et où les gens sont pauvres mais autosuffisants, avec leurs propres écoles, théâtres et services sociaux. Ils vivent en redoutant constamment l’opposition des autres habitants de la ville — conflit qui dégénère parfois en pogroms. Espérant que son fils devienne rabbin, Yankl envoie Gershon, âgé d’à peine quatre ans, dans une maternelle de Lublin parrainée par la Yeshiva de Lublin, un important centre d’étude de la Torah. Mais le garçon se rebelle contre la vie en institution et rentre chez lui deux ans plus tard. Au cours des années suivantes, il fréquente une école polonaise ou suit des cours particuliers. La famille parle yiddish, mais Gershon apprend également l’hébreu, le polonais et un peu d’allemand avant même ses dix ans. Très tôt, il démontre une aptitude pour le dessin, et son père encourage son talent en aménageant un espace dans une pièce, à l’avant de la maison, où il peut faire des croquis.

Gershon aime les films. Le jeune homme fait preuve d’initiative et conclut un marché avec le propriétaire d’une salle de cinéma locale pour produire des affiches publicitaires en échange de billets gratuits et, plus tard, d’une redevance. Il dessine aussi des portraits et des caricatures de gens qu’il connait. Dès l’adolescence, Gershon sait qu’il veut devenir artiste. Il raconte comment, lorsqu’il fut accepté à l’Académie des beaux-arts de Varsovie, il s’arrange pour habiter avec un oncle en ville et arrive en août 1939. Quelques jours plus tard, l’armée allemande envahit la ville et Iskowitz retourne à Kielce.

La persécution nazie de la population juive du pays commence presque immédiatement. Le 31 mars 1941, les forces occupantes établissent le ghetto de Kielce — quelques blocs carrés entourés de murs coiffés de fils barbelés et de portes verrouillées. La famille Iskowitz ainsi que tous les autres Juifs de la ville sont forcés d’y vivre. Ils sont bientôt rejoints par des Juifs transportés d’ailleurs en Pologne pour être « confinés », de sorte qu’en août 1942, plus de 25 000 personnes sont coincées dans cette zone sordide. La faim et la typhoïde sévissent, et beaucoup meurent.

Dans son plus ancien dessin conservé, Action, 1941, Iskowitz évoque un incident dont il a été témoin dans le ghetto — un soldat allemand qui arrache de force une fillette des bras d’une femme. Le 20 août 1942, les occupants nazis ordonnent la liquidation du ghetto et, quatre jours plus tard, il ne reste que 2 000 personnes. De nombreux habitants malades, âgés et handicapés sont arrêtés et abattus dans les rues, mais les autres sont envoyés par train au camp d’extermination de Treblinka, au nord-est de Varsovie. Les parents d’Iskowitz, sa sœur et son frère Itchen sont tous morts au camp.

Iskowitz et son frère Yosl sont envoyés au camp de travail de Henryków puis, au début de l’automne 1943, à Monowitz-Buna, un camp de travail forcé qui est l’un des trois principaux sites du camp de concentration d’Auschwitz. C’est là que le bras gauche d’Iskowitz est tatoué du numéro de prisonnier B-3124. En 1951, après s’être installé à Toronto, Iskowitz fait un dessin de son bras portant le numéro. Pendant son emprisonnement à Auschwitz, mal habillé et à moitié affamé, il travaille quatorze heures par jour dans une cimenterie et subit les « défilés de sélection » nus organisés toutes les deux semaines par le tristement célèbre Dr Mengele. Chaque fois qu’il le peut, il fouille les poubelles pour trouver du papier, de l’encre ou d’autres matériaux d’art et, seul, la nuit, il dessine les horreurs autour de lui et cache les croquis sous des planches dans les baraques. Parfois, les gardes lui demandent de faire des dessins pour eux et le paient avec une saucisse ou du pain.

Vers la fin de 1944, alors que l’armée russe avance vers l’ouest en Allemagne, Iskowitz et de nombreux autres prisonniers d’Auschwitz sont transférés au camp de concentration de Buchenwald dans une marche de la mort de 250 kilomètres. Dans la précipitation du départ, Iskowitz n’a pas eu la chance de récupérer ses dessins. Son frère Yosl n’est pas parmi les marcheurs, et Iskowitz présume qu’il est mort dans le camp. Quand il arrive à Buchenwald, il joue au malade : il a compris la mentalité du camp — une balle ne sera pas gaspillée pour quelqu’un qui va mourir de « causes naturelles ».

Plus tard dans sa vie, Iskowitz s’est confié sur les horreurs et son état d’esprit pendant sa détention à Buchenwald, et sur les raisons pour lesquelles il continuait d’y faire des dessins : « Je l’ai fait pour moi… J’en avais besoin pour ma santé mentale, pour oublier ma faim. » Il utilise les matériaux qu’il dégote en fouillant les poubelles des camps et, comme il le décrit lui-même, il trouve du papier et des pastilles d’aquarelle sur une épure. Seules deux esquisses subsistent de son passage à Buchenwald, Condemned (Condamné), v.1944-1946, et Buchenwald, 1944-1945.

Iskowitz n’est pas le seul à documenter les camps. Parmi les survivants de l’Holocauste, écrit Constance Naubert-Riser, « il y avait des artistes qui avaient la force de témoigner de cette sinistre entreprise. La nature plus intime de ces œuvres nous amène à une proximité réelle et intériorisée de la mort . » Leur travail contraste avec les peintures des artistes de guerre officiels qui ne peuvent dépeindre les camps que « de l’extérieur ». Les artistes canadiens Alex Colville (1920-2013), Aba Bayefsky (1923-2001) et Jack Shadbolt (1909-1998) par exemple, ont documenté la vie des prisonniers dans les semaines suivant la libération de Bergen-Belsen.

Construit en 1937, Buchenwald est un camp de travail forcé comportant des sous-camps ainsi qu’un centre où des « expériences médicales » et des exterminations sont perpétrées par des médecins nazis. Les SS nazis y ont emprisonné quelque 250 000 personnes entre 1937 et 1945, et plus de 55 000 prisonniers y ont trouvé la mort. Craignant que les Allemands ne soient sur le point de dynamiter le camp, Iskowitz fait une tentative désespérée d’évasion. Alors qu’il passe par-dessus la clôture, on lui tire une balle dans la jambe et il s’écrase au sol, se cassant la hanche. Laissé pour mort par ses poursuivants, ses amis le ramènent aux baraques où il reste jusqu’à l’arrivée des Américains deux semaines plus tard. La blessure afflige Iskowitz d’une claudication marquée pour le reste de sa vie.

On compte environ 21 000 survivants lorsque Buchenwald est libéré par une division de la troisième armée américaine le 11 avril 1945. Gershon Iskowitz est parmi eux.

Feldafing et Munich

Après sa libération, Iskowitz est d’abord conduit à l’hôpital, puis dans un sanatorium, une tuberculose étant suspectée. Le 31 octobre 1945, il est enregistré au camp de personnes déplacées de Feldafing, au sud de Munich, qui a été créé par l’armée américaine exclusivement pour les prisonniers juifs libérés des camps de concentration. Bien que le camp soit d’abord une mesure d’urgence, en 1946, 4 000 personnes y vivent — c’est une communauté autonome avec une vie éducative et religieuse, un conseil rabbinique et une formation professionnelle, notamment la fabrication de manteaux avec des couvertures de l’armée américaine qui ont été teintes. Iskowitz est probablement resté à Feldafing jusqu’à ce qu’il émigre au Canada en septembre 1948. Le camp a finalement fermé ses portes en mars 1953.

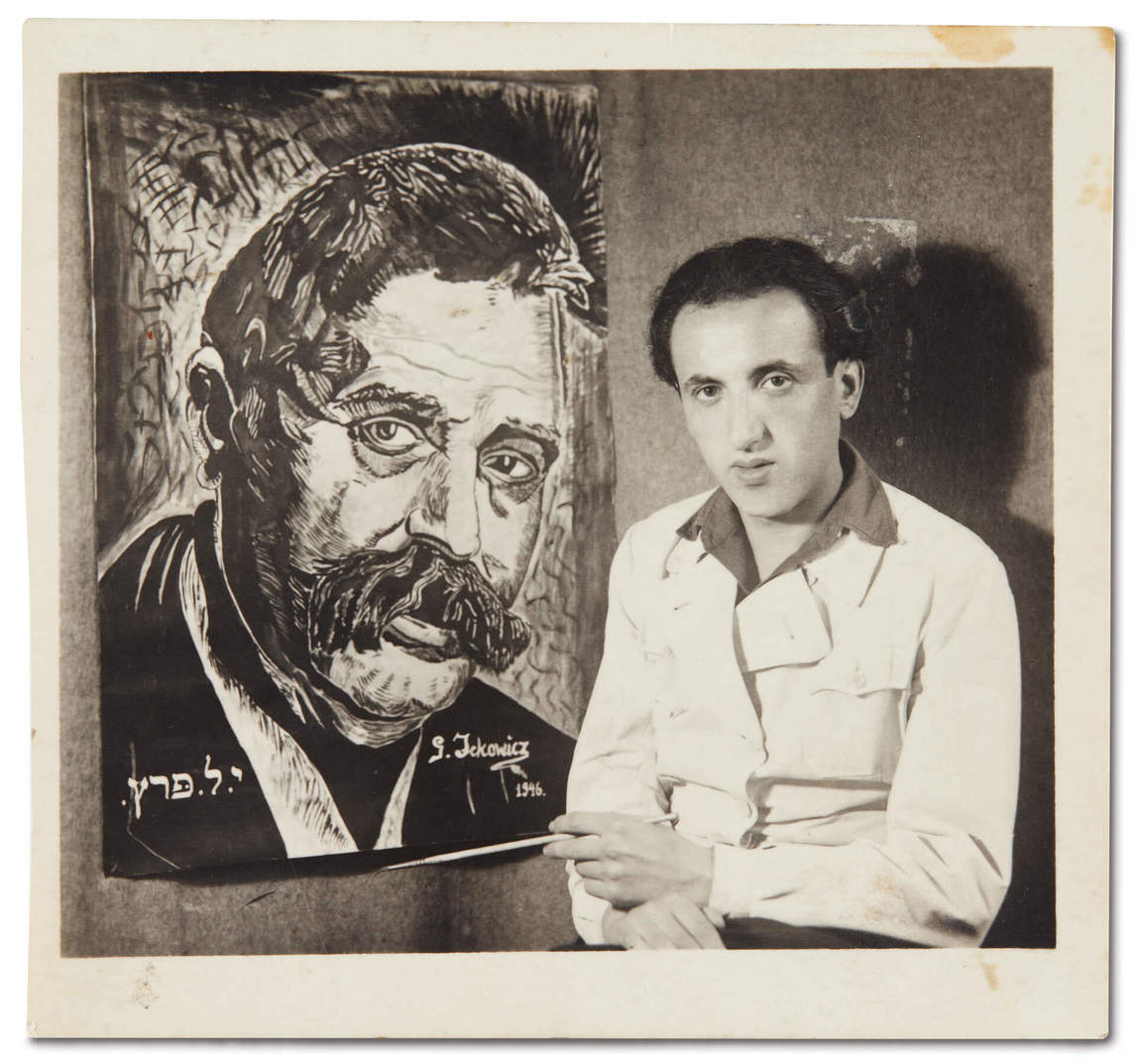

À Feldafing, Iskowitz recommence à peindre. Une photographie le montre en train de poser avec son portrait de l’auteur et dramaturge juif polonais Isaac Leib Peretz (1852–1915), qu’il a peint d’après une photographie. Il continue également à dessiner d’après des photographies d’autoportraits et produit des dessins de mémoire représentant la vie dans le quartier juif de Kielce et des scènes des camps de concentration, dont Barracks (Quartiers), 1949, et Escape (Évasion), 1948. Un grand nombre de ces œuvres ont été peintes par des couleurs vives, éclatantes, et elles peuvent toutes être datées avec confiance de son temps à Feldafing.

Iskowitz raconte qu’il a été accepté comme étudiant à l’Académie des beaux-arts de Munich, et pendant les dix-huit mois qui ont suivi, il s’y est rendu en train tous les jours. Son nom n’apparaît pas dans les documents officiels, mais à cette époque, l’Académie était hébergée dans un vieux château pendant que son bâtiment d’origine était en cours de restauration. Les nouveaux étudiants n’étaient pas inscrits, mais on leur conseillait de faire une année de travail indépendant ou d’être « invité » de l’Académie. Selon toute probabilité, Iskowitz a assisté à des cours comme auditeur libre.

Iskowitz décrit comment, pendant ces mois à Munich, l’artiste expressionniste autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980) le conseille sur la forme et la composition — un encouragement qui est très important pour lui. En juin 1946, Kokoschka est candidat pour un poste de professeur à l’Académie des beaux-arts de Munich, et il est possible que sa première visite de la ville ait eu lieu à cette occasion. On ne trouve cependant aucune trace d’une quelconque visite, ni dans les dossiers de l’académie, ni dans les archives de Kokoschka. Le peintre séjourne aux États-Unis en 1947 et passe une bonne partie de cette année-là en Suisse. Son premier voyage documenté à Munich, après la guerre, date de septembre 1950, pour l’inauguration de son exposition à la Haus der Kunst. S’il y a eu une rencontre entre Iskowitz et Kokoschka à Munich, c’est presque certainement par hasard et sans cérémonie. Néanmoins, il est clair que le travail de Kokoschka a été significatif pour Iskowitz et une source d’inspiration — ce qui révèle une « communion des esprits ».

D’autres histoires confiées par Iskowitz sur son temps à Feldafing évoquent des voyages clandestins à Paris et à Modène, en Italie, pour des expositions de groupe qui comprenaient certains de ses croquis de guerre et de souvenirs. Il raconte avoir visité des galeries à Munich, où il a pu voir des œuvres d’Edvard Munch (1863-1944), Pablo Picasso (1881-1973), Henri Matisse (1869-1954) et Kokoschka, figurant au sein d’expositions tenues en 1947. Il rapporte également avoir peint « à temps partiel » des décors pour l’Opéra national de Bavière à Munich — Aïda, La Bohème, Lucia di Lammermoor — utilisant l’argent gagné pour s’acheter du matériel artistique. Comme pour tant de choses de cette époque, aucune de ces anecdotes ne peut être vérifiée.

Arrivée au Canada

Dans la tourmente qui suit la guerre, les puissances victorieuses doivent pallier les pénuries dévastatrices de nourriture, de carburant et de logements pour des millions d’Européens déplacés alors même qu’elles tentent de désarmer l’Allemagne, de rouvrir les écoles et de restaurer un semblant de démocratie fonctionnelle. Iskowitz est l’un des quelque 250 000 réfugiés juifs qui sont passés par les camps de personnes déplacées. De nombreuses organisations de secours collaborent avec les missions diplomatiques et l’armée alliée pour aider les survivants de l’Holocauste. Nombre d’entre eux n’ont plus de maison où retourner, et l’émigration est la seule option. Iskowitz a perdu tous les membres de sa famille. De plus, il a possiblement entendu parler de l’antisémitisme persistant en Pologne et d’un autre horrible pogrom à Kielce : « Le tribunal de Feldafing a aidé à enquêter sur les auteurs du pogrom de Kielce de 1946 et a publié des informations sur les assassins nazis de Juifs lituaniens qui auraient été dans les environs. » Il décide donc de quitter l’Europe et de se construire une nouvelle vie en Amérique du Nord.

Moins d’un mois plus tard, le processus d’émigration d’Iskowitz est en cours. Son oncle maternel, Benjamin Levy, qui vit à Toronto, parraine sa demande d’émigration. Il dépose 162 $ auprès du United Service for New Americans pour couvrir les frais de transport d’Iskowitz jusqu’aux États-Unis, où la Kielce Landsmannschaft (une organisation philanthropique juive) le prendrait sous sa responsabilité, et il offre de fournir à son neveu des fonds jusqu’à ce qu’il devienne financièrement autonome. Mais des obstacles surgissent : le 28 mars 1947, le consul américain informe Iskowitz qu’il devra « attendre deux ou trois ans à cause du quota polonais », et les Services canadiens d’assistance aux immigrants juifs (JIAS) informent Levy qu’ils ne peuvent déposer une demande parce que les neveux de plus de dix-huit ans sont inadmissibles au Canada. Le 12 avril 1948, une lettre du JIAS à la Hebrew Immigrant Aid Society de Chicago indique qu’Iskowitz n’est pas admissible pour entrer au Canada et que pour les États-Unis, cela pourrait prendre des années. Levy a demandé et reçu un remboursement complet de son dépôt.

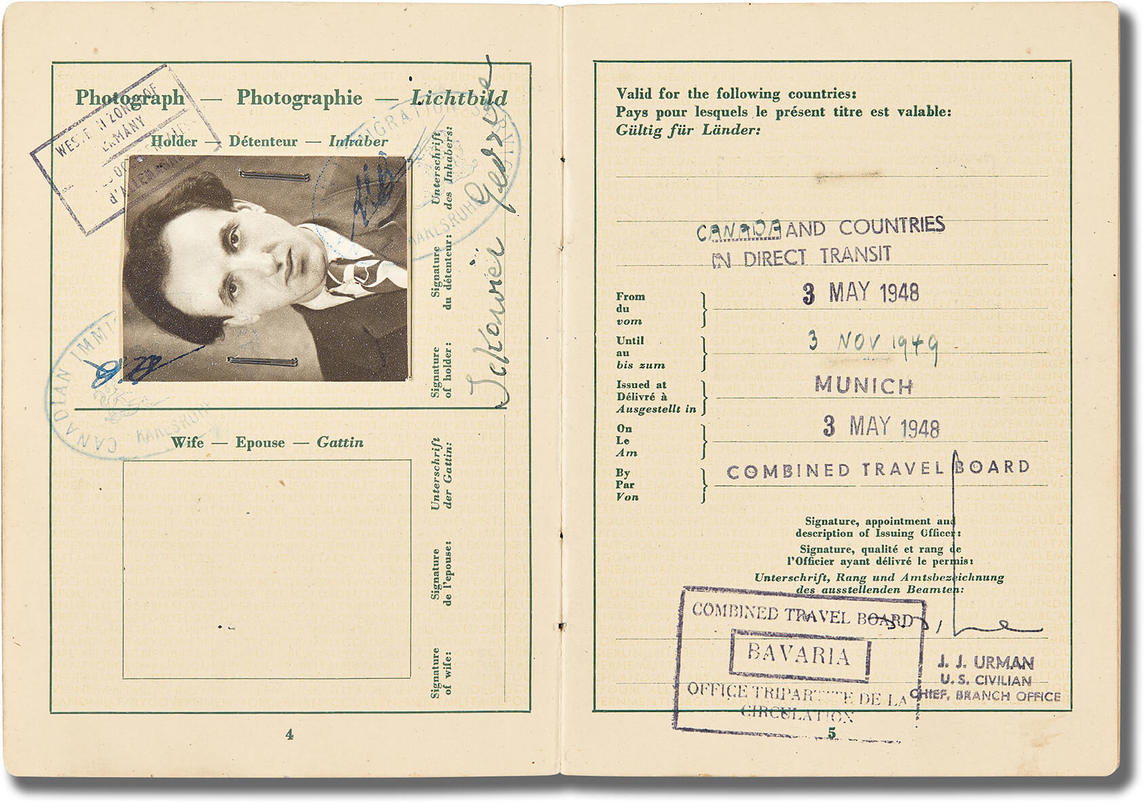

Malgré ces contretemps, le 3 mai 1948, Iskowitz reçoit un titre de voyage temporaire, délivré par le gouvernement militaire allemand aux apatrides pour remplacer le passeport, qui autorise le voyage vers le « Canada et les pays en transit direct ». Deux timbres « Visa canadien d’immigrant » et un timbre du « Dept. of National Health Welfare Canada, London » daté du 16 mai 1948, y figurent. Iskowitz monte à bord de l’USAT General Stuart Heintzelman à Bremerhaven, dans le nord-ouest de l’Allemagne, le 17 septembre 1948, et le 28 septembre 1948, il débarque, via Brooklyn, New York, sur le quai 21 du port d’Halifax.

Un nouveau départ

À Halifax, Iskowitz prend un train pour Toronto, où Benjamin Levy et d’autres membres de sa famille élargie le rencontrent à Union Station. Ils sont tous des étrangers pour lui, mais l’une de ses tantes l’invite à rester chez elle, au 218 Rusholme Road, jusqu’à ce qu’il soit installé. Il ne parle pas du tout l’anglais et, au début, il déteste Toronto. Au cours des années suivantes, Iskowitz déménage plusieurs fois, passant essentiellement d’une pension de famille à l’autre. Il prend des emplois occasionnels chaque fois qu’il le peut et visite les quelques galeries locales — Roberts, Laing, Hart House et Douglas Duncan’s Picture Loan Society. Il considère le travail qu’il voit là comme étant provincial.

Lors de son voyage vers le Canada, Iskowitz rencontre Yehuda Podeswa (1924 ou 1926-2012) (également connu sous le nom de Julius ou de Yidel), qui a été libéré de Kaufering, l’un des camps de concentration de Dachau. Podeswa est lui aussi né en Pologne et aspire à devenir artiste, comme son père l’a été. Pendant sa captivité, il crée des peintures de souvenirs, dont Early Times in the War [Burning Synagogue] (Les débuts de la guerre [Synagogue en flamme]), 1945, et plus tard, il étudie brièvement à l’Ontario College of Art (OCA, aujourd’hui l’Université de l’ÉADO) à Toronto. Iskowitz et Podeswa se lient d’amitié. Ils visitent leurs « ateliers » respectifs, et en 1954, Iskowitz peint son portrait. Grâce à Podeswa et à d’autres, Iskowitz commence à rencontrer des étudiants de l’école et à se faire des amis artistes. Dans les années 1950, il suit des cours informels de dessin de modèle vivant au Artists’ Workshop et réalise des compositions de modèles et de scènes de rue, non titrées et qui n’ont probablement jamais été exposées.

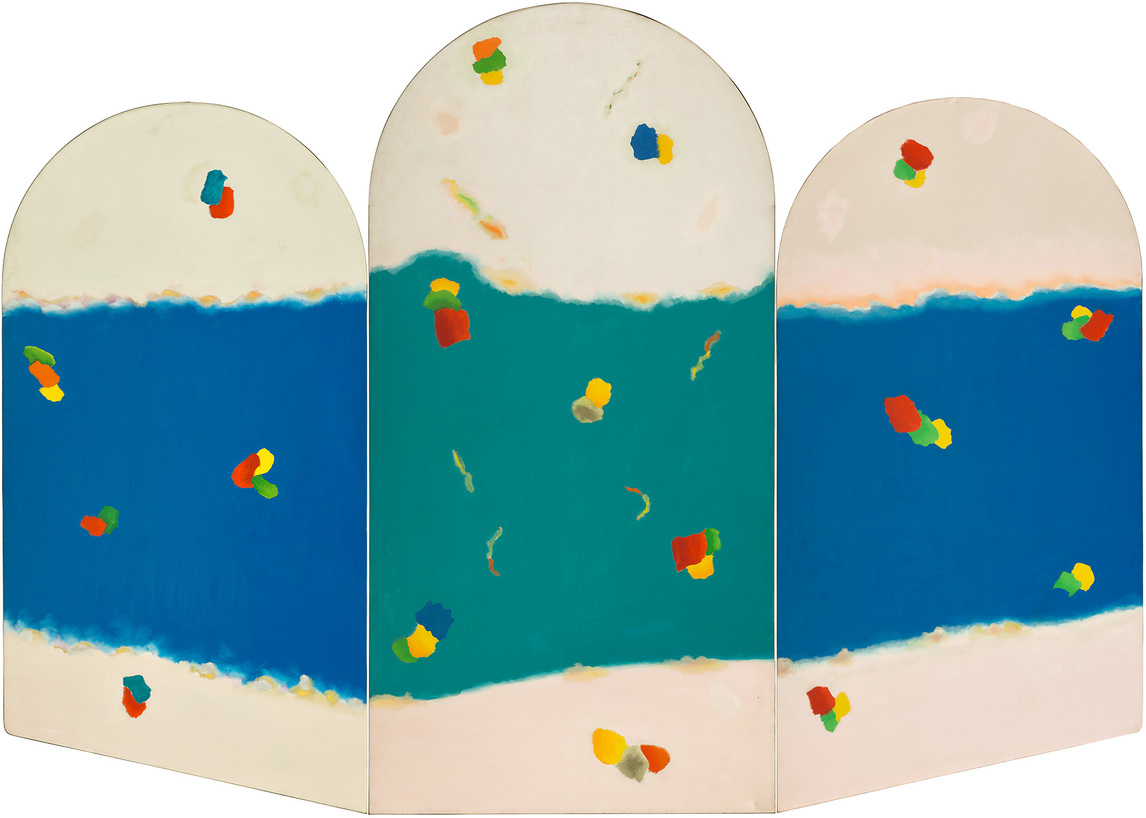

En temps et lieu, il reçoit quelques commandes de portraits — un tableau de Muriel Hirst en 1954 en est un exemple — et, en 1953, il est engagé pour donner un cours du soir au Holy Blossom Temple, une synagogue réformée de la rue Bathurst. La communauté juive de Toronto suit de près la carrière d’Iskowitz, couvrant ses expositions dans le Canadian Jewish News et d’autres publications. Il n’est pas ouvertement religieux, bien qu’il ait toujours maintenu des relations sociales avec des amis juifs. Il est possible que les sommets en voute de son tableau à trois panneaux Uplands (Hauteurs), 1969-1970, repris plus tard dans Northern Lights Septets (Septuor des aurores boréales), 1984-1986, soient une allusion visuelle à ses premières expériences d’instruction religieuse, à la synagogue et à la représentation populaire des tablettes hébraïques. Mais Iskowitz n’a jamais parlé des raisons pour lesquelles il a donné cette forme à ces tableaux.

De 1948 à 1954, Iskowitz continue à créer des œuvres de mémoire, comme il l’a fait à Munich — des souvenirs de sa vie en Pologne, comme Yzkor, 1952, et Korban, s.d., v.1952, du ghetto de Kielce, comme Torah, 1951, des camps d’Auschwitz et de Buchenwald, comme Escape (Évasion), 1948. Ces œuvres sont faites à la gouache ou au « bodycolour » sur carton ou papier. Il a également évolué vers la production de portraits et de travaux de natures mortes florales, comme Untitled Flowers in Vase (Sans Titre, fleurs dans un vase), s.d. Ses amis l’emmènent en voiture faire des croquis lors d’excursions à Markham (alors dans la banlieue rurale au nord-est de Toronto), et il s’y rend aussi parfois en autobus. En 1952, il réalise ses premiers paysages « purs » au crayon feutre — des œuvres sans titre destinées à exprimer son expérience et ses observations du monde naturel, dans un style gestuel.

En 1954, Iskowitz participe à sa première exposition attestée au Canada, l’exposition annuelle organisée par la Société canadienne des arts graphiques au Musée des beaux-arts de Toronto (aujourd’hui le Musée des beaux-arts de l’Ontario). Il soumet deux œuvres à l’encre et aquarelle, Barracks (Quartiers), 1949, et Buchenwald, 1944-1945, au prix affiché de 300 $ chacune, de loin le plus élevé de l’exposition. Deux membres bien connus de Painters Eleven ont également participé à cette exposition, Oscar Cahén (1916-1956) avec un lavis et crayon à 75 $, et Harold Town (1924-1990) avec deux « dessins imprimés » pour 35 $ chacun. Iskowitz continue à exposer régulièrement avec la Société canadienne des arts graphiques jusqu’en 1963.

À cette époque, Iskowitz se lie d’amitié avec Eric Freifeld (1919-1984) et William Coryell (s.d.), tous deux diplômés de l’Ontario College of Art (OCA, aujourd’hui l’Université de l’ÉADO), et il peint à l’huile le portrait de Freifeld,1955. En 1954, Coryell emmène Iskowitz à « l’école d’été de peinture » de McKellar, au nord-ouest de Parry Sound, dirigée par Bert Weir (1925-2018). Là-bas, des artistes encadrent les étudiants en échange de nourriture et d’hébergement, et Iskowitz s’épanouit dans ce cadre accueillant et agréable. Il retourne dans sa « famille canadienne » chaque année, jusqu’en 1965. Son art progresse également, passant de la représentation littérale de paysages à des compositions de plus en plus abstraites de couleurs et de lumières alors qu’il observe le ciel à travers les arbres ou étudie le lac en contrebas d’une falaise, comme dans Sunset (Coucher de soleil), 1962. Ses arbres se déconstruisent en formes aux couleurs vives, ses ciels sont traités à grands traits de soleil et de nuages, parfois avec la suggestion de flammes ou d’une figure qui se cache à l’intérieur, comme dans Seated Figure (Figure assise), 1964, par exemple. Les premiers de ses tableaux à entrer dans les galeries publiques sont des œuvres abstraites inspirées de Parry Sound et datant de 1965. Parry Sound Variation XIV (Parry Sound, variation XIV) est achetée par le Musée des beaux-arts du Canada et Summer Sound (Bruit d’été), par le Musée des beaux-arts de l’Ontario, tous deux en 1966.

À ce moment-là, Iskowitz se sent suffisamment en sécurité au Canada pour emménager dans le premier espace de vie indépendant qu’il n’ait jamais eu — un studio de deux pièces qu’il loue en 1962, au troisième étage du 435a avenue Spadina. À quarante et un ans, il a enfin l’espace nécessaire pour peindre de grandes toiles et établir son propre horaire. Il y restera pendant les vingt années suivantes.

Un artiste torontois

Au début des années 1950, le réseau des galeries torontoises est relativement petit mais néanmoins animé, offrant cependant peu d’occasions d’exposition pour les artistes émergents et un marché minuscule pour les œuvres des artistes contemporains torontois. Mais cela est sur le point de changer, avec l’ouverture de nouveaux espaces d’avant-garde comme la Galerie Isaacs et la formation de Painters Eleven — un groupe d’artistes ambitieux déterminés à réussir. En quelques années, art et artistes deviennent à la mode alors que les gens se ruent aux vernissages des galeries et commencent à acheter des œuvres d’art.

La Galerie Hayter, dont l’activité a été de courte durée, donne à Iskowitz sa première exposition solo, du 14 au 28 septembre 1957, mais il n’existe aucune mention de ce qui fut présenté. Deux ans plus tard, Dorothy Cameron (1924–1999) l’inclut dans l’exposition inaugurale de la galerie Here and Now, sur rue Cumberland, qui présente également des œuvres de Jock Macdonald (1897-1960) et d’Alexandra Luke (1901-1967). Iskowitz sent que le Canada est maintenant son pays et il en devient citoyen le 13 février 1959.

Bien qu’aucune date précise du passage d’Iskowitz à l’art non figuratif ne soit établie — aucune œuvre datée entre 1956 et 1959 n’a été identifiée — son œuvre est devenue abstraite au début des années 1960. Sa première exposition solo chapeautée par Dorothy Cameron a lieu en mars 1960 et la deuxième, en septembre 1961. Il n’existe pas de liste de ce qui a été présenté à ces expositions, et les critiques des journaux ne mentionnent que des œuvres récentes — notamment une image non datée qui s’intitule Sunset (Coucher de soleil). Cependant, Cameron est profondément émue par les peintures de souvenirs d’Iskowitz, et un communiqué de presse de l’exposition de 1960 mentionne une œuvre sur l’Holocauste. « Les gens étaient heureux de voir qu’Iskowitz savait vraiment peindre, se souvient-elle. Parce qu’il voulait tellement être un artiste, ils avaient toujours peur que ça ne demeure qu’un de ses rêves. »

La dernière exposition solo d’Iskowitz avec Cameron a lieu en octobre 1963. « Il y avait de la joie et de la sérénité dans tout ce qu’il faisait, dit-elle. Il avait pris le paysage canadien et l’avait transformé en quelque chose que nous n’avions jamais vu. » Dans tous les journaux, les critiques sont élogieuses. Peu de temps après, Cameron présente Iskowitz à Walter Moos, un émigré juif d’origine allemande ayant ses entrées dans le milieu et qui avait ouvert une galerie à Toronto en 1959. Cameron ferme sa galerie en octobre 1965 mais continue d’être une amie d’Iskowitz et de le soutenir sa vie durant.

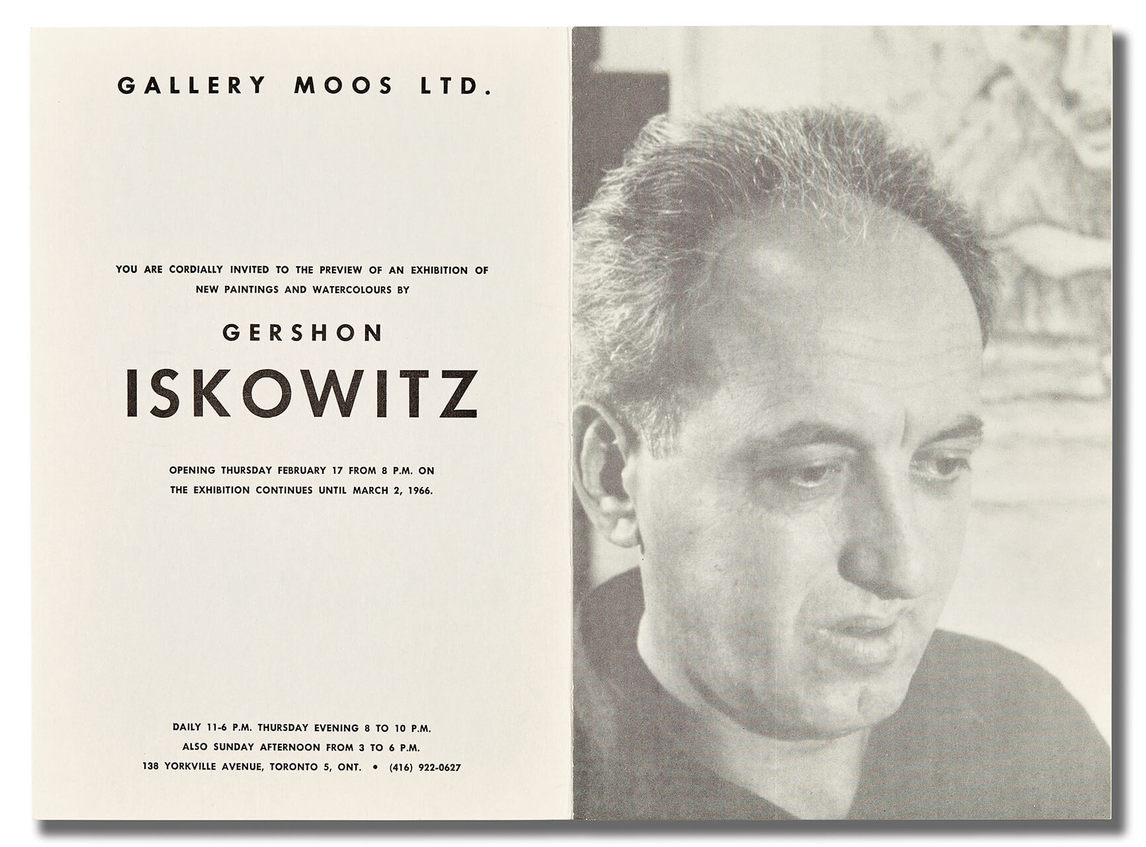

La première exposition d’Iskowitz à la Galerie Moos a lieu en octobre 1964. Walter Moos et l’artiste développent une relation professionnelle active et durable, étendue sur vingt-quatre années au cours desquelles Moos gère tous les détails de la carrière et des finances d’Iskowitz. Bien qu’il soit de six ans son cadet, Moos devient un « oncle » pour l’artiste et, toute sa vie, il demeure attaché à son travail et à son héritage.

En peu de temps, un marché actif se développe pour les paysages abstraits et lumineux d’Iskowitz. De 1964 à 1980, il expose régulièrement, souvent chaque année, à la Galerie Moos, ce qui lui vaut l’attention de la critique et de solides ventes. Les galeries publiques commencent également à le remarquer : en 1966, l’Université de Waterloo lui offre une exposition personnelle, bientôt suivie par la succursale Cedarbrae de la bibliothèque publique de Scarborough. Par la suite, des expositions personnelles sont montées à la Hart House Gallery de l’Université de Toronto en 1973 (en tournée au Rodman Hall Arts Centre, St. Catharines, en 1973), au Glenbow-Alberta Institute en 1975 et à la Owens Art Gallery à Sackville, au Nouveau-Brunswick, en 1976, (en tournée à la Art Gallery of Nova Scotia en 1977).

Les comptes rendus biographiques qui ont été publiés mentionnent qu’à la fin des années 1960, Iskowitz enseigne à la New School of Art à Toronto. L’école a été fondée dans le but d’offrir une alternative au Ontario College of Art (OCA, aujourd’hui l’Université de l’ÉADO), plus conservateur — elle n’exige aucun prérequis et fonctionne au moyen d’ateliers plus informels. L’école attire des étudiants et des enseignants associés à la scène artistique Spadina de Toronto : Robert Markle (1936-1990) et Gordon Rayner (1935-2010) y enseignent, et Alex Cameron (né en 1947) et Arthur Schilling (1941-1986) y sont étudiants. La participation d’Iskowitz à la nouvelle école a très probablement consisté en des analyses d’œuvres au sein de classes informelles ou encore en d’occasionnelles conférences présentées sur invitation. Daniel Solomon (né en 1945), un ami qui a enseigné quelques classes de 1969 à 1973, a écrit : « Iskowitz n’aurait pas joué un grand rôle dans cette école. Je doute que Gershon aurait aimé enseigner. Il n’aurait pas eu la patience pour cela. »

Transformation artistique

Un moment clé de l’histoire — et de la mythologie — d’Iskowitz est la percée qui a lieu dans sa peinture à la suite d’une conversation avec le photographe John Reeves (1938-2016), qui a dit à Iskowitz qu’il voyait une « perspective aérienne » dans son travail et sa palette. C’est alors qu’Iskowitz demande et reçoit une subvention de voyage du Conseil des arts du Canada en 1967, qu’il utilise pour visiter Churchill, au Manitoba. Le voyage a probablement lieu au cours de l’été cette année-là, lorsque le vol « récréatif » est facile et que le spectre des couleurs du paysage est visible depuis les airs. Une fois sur place, Iskowitz affrète un avion pour survoler le paysage subarctique et la côte de la baie d’Hudson.

Churchill se situe à la jonction de trois écosystèmes : une forêt boréale de sapins et d’épinettes au sud, la toundra arctique au nord-ouest et la baie d’Hudson au nord. Les vastes espaces et les couleurs cristallines et brillantes qu’il voit à travers la couche de nuages épars étonnent Iskowitz — il a l’impression d’avoir trouvé le terrain qui correspond à sa sensibilité particulière. En septembre 1971, il s’envole de nouveau vers le nord, cette fois à la Baie-James, et en 1973 et 1975, il visite la région de Yellowknife. Iskowitz revient souvent à ces expériences nordiques tout au long de sa vie avec des œuvres à l’huile et à l’aquarelle.

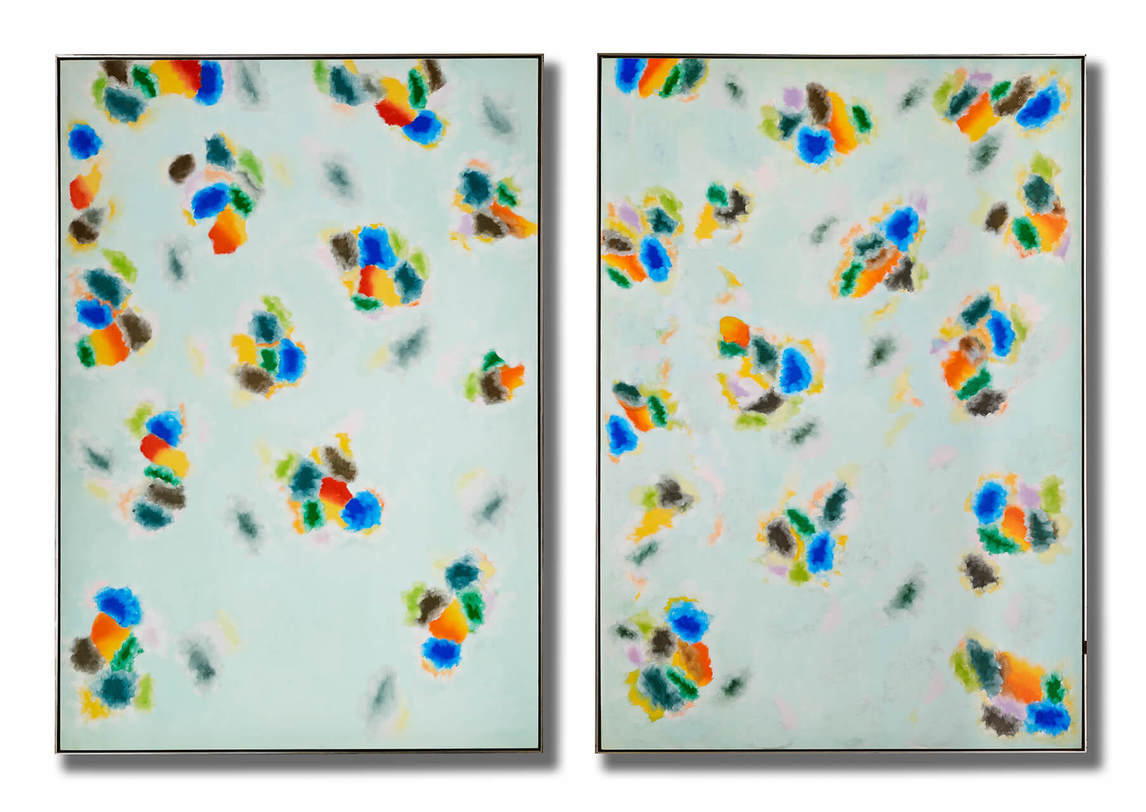

À son retour à Toronto, l’art d’Iskowitz se transforme en une abstraction plus complexe et il peint des œuvres beaucoup plus grandes qu’auparavant. Les bases de cette nouvelle inspiration créative ont cependant déjà été jetées dans ses œuvres de Parry Sound, avec des peintures comme Bruits d’été, 1965, qui montrent de délicates traînées nuageuses. Dans la période qui suit immédiatement son voyage à Churchill, il réalise Seasons No. 1 (Saisons no 1) — un diptyque mesurant 254 x 355,4 cm — et Seasons No. 2 (Saisons no 2), tous deux datés de 1968-1969. Les titres sont inspirés des Quatre Saisons (1721-1725), l’ensemble de concertos pour violon du compositeur baroque Antonio Vivaldi, qu’Iskowitz affectionne et écoute souvent lorsqu’il peint.

Les deux Saisons font partie de son exposition personnelle à la Moos Gallery, du 17 février au 2 mars 1970. Le Musée des beaux-arts du Canada achète Saisons no 1. Cette exposition comporte également treize peintures à plus petite échelle de Lowlands (Basses-terres), une série qui représente les impressions que le paysage laisse sur Iskowitz lorsque l’avion le survole à basse altitude. Il s’agit d’un « prélude » à sa série à grande échelle, Uplands (Hauteurs), qui reflète ses impressions du paysage au fur et à mesure que l’avion prend de l’altitude. Le premier des tableaux de la série Hauteurs, à trois panneaux, date de 1969-1970. Il a été sélectionné en 1970, avec Saisons no 2, pour l’exposition Eight Artists from Canada organisée par le Musée des beaux-arts du Canada pour le Tel-Aviv Art Museum en Israël. Iskowitz est le seul artiste qui n’est pas né au Canada. Parmi les autres artistes présentés figurent Charles Gagnon (1934-2003), John Meredith (1933-2000) et Guido Molinari (1933-2004).

Au cours des années suivantes, le travail d’Iskowitz lui vaut des éloges et de nombreux prix. En 1974, il est élu membre de l’Académie royale des arts du Canada (ARC). Plusieurs expositions collectives et individuelles s’ensuivent à New York, le New York Times qualifiant l’artiste « d’extrêmement doué pour sélectionner et arranger des couleurs lyriques magnifiques qui s’unissent pour donner naissance à une composition rayonnante ». Iskowitz participe également à des expositions itinérantes partout au Canada, notamment à la Art Gallery of Nova Scotia et au Musée Glenbow. En 1977, il reçoit la Médaille du jubilé d’argent de la Reine et est représenté dans l’exposition Seven Canadian Painters qui a fait une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

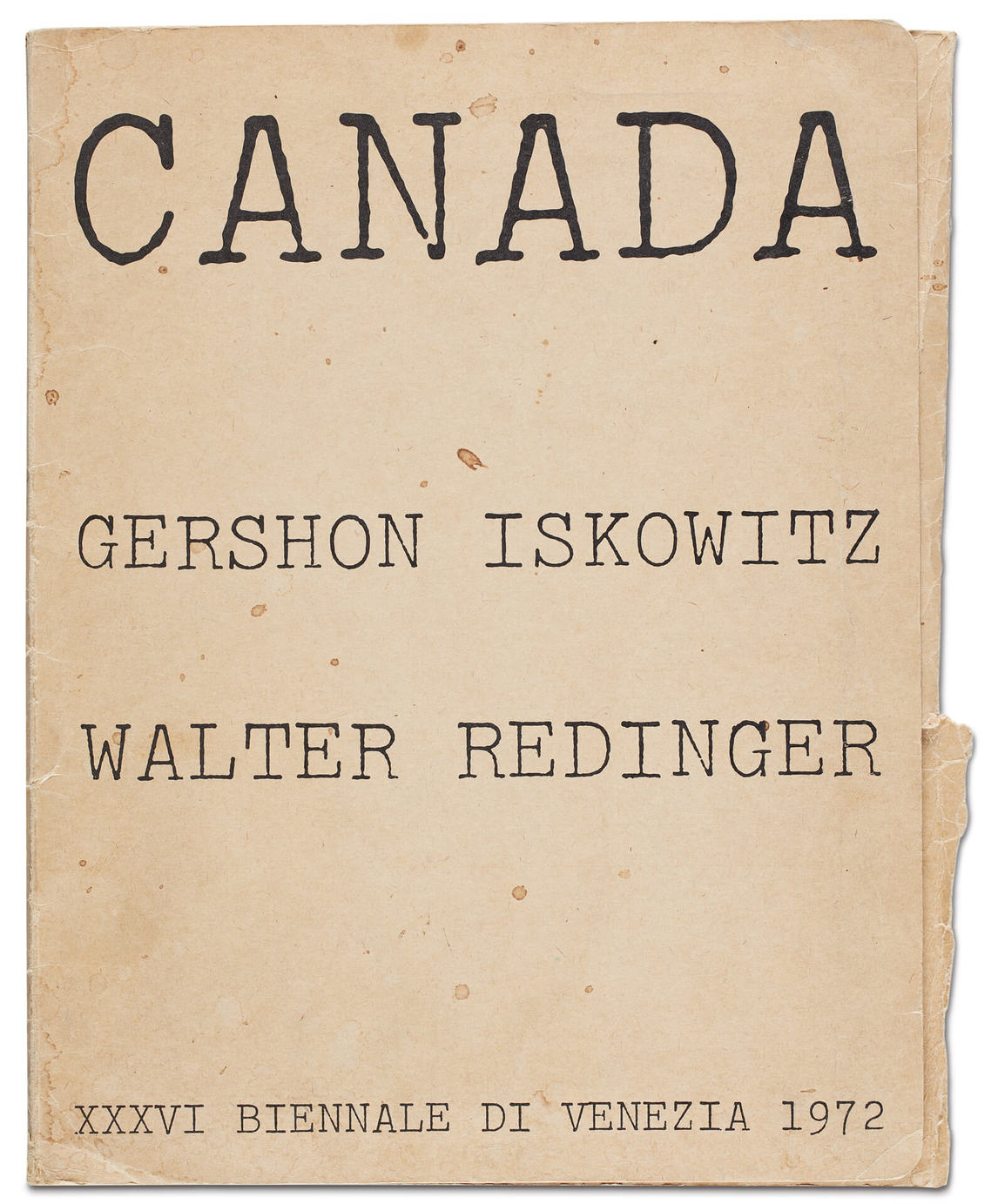

En 1972, Iskowitz est choisi par le Musée des beaux-arts du Canada, avec le sculpteur Walter Redinger (1940-2014), pour représenter le Canada au Pavillon du Canada à la Biennale de Venise. Quatre diptyques de Hauteurs sont présentés dans le cadre de cette exposition prestigieuse, et la sélection d’Iskowitz confirme que le Canada le considère comme un artiste de mérite. Iskowitz proteste que « la biennale n’a pas aidé mon art, mais ça me fait du bien. » Walter Moos est d’accord : « Pour Gershon, la biennale a été un moment fort. Cela lui a donné la conviction renouvelée qu’il pouvait faire de l’art encore meilleur. »

Un artiste à l’emploi du temps routinier

La vie personnelle d’Iskowitz est simple : une fois installé dans son espace à lui sur l’avenue Spadina, il suit la même routine tout le reste de sa vie. Il peint la nuit, à la lumière artificielle, et ne travaille jamais plus de deux tableaux à la fois. Il possède peu de choses, et il garde son studio très propre. Comme le décrit le cinéaste et historien de l’art Peter Mellen : « Des toiles soigneusement rangées contre le mur. Les tubes de peinture soigneusement disposés en longues rangées. Chaque chose à sa place. » Daniel Solomon remarque :

Il semblait peindre tous les jours, mais il n’y avait jamais vraiment d’odeur de peinture à l’huile dans son atelier. C’était un peintre très ordonné et organisé. Je ne l’ai jamais vu en train de peindre. Il gardait ça privé et ne me montrait jamais une œuvre en cours, seulement des peintures achevées. Sur Tecumseth [après 1982], il a fait installer de grands rideaux blancs sur les murs pour couvrir le travail en cours.

La routine d’Iskowitz lui permet de faire partie d’un village d’artistes où il se sent à l’aise. Il est délimité grosso modo par la rue Tecumseth à l’ouest, la rue Yonge à l’est, la rue King au sud et la rue Scollard au nord. Iskowitz peut marcher jusqu’à Gwartzman’s Art Supplies, au 448 Spadina, où il achète le matériel de peinture dont il a besoin. Il fréquente les lieux de rencontre des artistes : Grossman’s Tavern, au sud de son studio de l’avenue Spadina, la Pilot Tavern (d’abord sur Yonge au nord de Bloor, puis sur Cumberland Street), et la Wheatsheaf Tavern à l’intersection des rues King et Bathurst. À l’heure du souper, il a une table régulière à La Cantinetta, et plus tard à La Fenice, qui appartient à son ami Luigi Orgera. La tenue vestimentaire de l’artiste est toujours convenable mais jamais à la mode. Sa casquette de pêcheur de prédilection, qui rappelle celles que portaient les hommes dans sa jeunesse, est fabriquée en Angleterre par Kangol .

L’expérience canadienne d’Iskowitz peut se décrire comme une vie simple portée par une seule chose : peindre sans entraves. Si Iskowitz est calme de nature, il est de toute évidence confiant. Il ne cherche pas à obtenir l’approbation, mais l’accepte de bonne grâce lorsqu’elle survient. Daniel Solomon résume : « [Iskowitz] avait un bon sens de l’ego et il savait qu’il était un bon peintre, et c’était ce qui semblait important. C’était un solitaire, très prudent et aussi très organisé dans sa routine. »

Iskowitz garde sa vie privée mais au fil des ans, il devient très sociable. Parmi ses amis se trouvent de jeunes artistes qui habitent près de chez lui : Solomon, David Bolduc (1945-2010) et John MacGregor (né en 1944). Gordon Rayner a un atelier dans le même immeuble de l’avenue Spadina. Outre ses voyages au Canada et à New York liés à des expositions, les deux seuls voyages documentés qu’il a faits à l’extérieur de l’Amérique du Nord sont ceux de Venise pour la Biennale en 1972, et de Londres, au Royaume-Uni, pour l’ouverture de sa rétrospective à la Canada House Gallery en 1983. Solomon se souvient : « Il se demandait pourquoi les jeunes voulaient voyager en Europe pour le plaisir; il ne voyait l’Europe que comme un cauchemar dont il faut s’échapper. » Iskowitz s’est fait un nouveau départ à Toronto, et sa vie s’est transformée en une expérience typiquement canadienne pour une personne émigrée ou membre d’une diaspora : réussir par ses propres moyens sans pressions assimilatrices, avoir un rêve individuel et ne pas se conformer à un rêve collectif.

Un héritage durable

En 1982, le Musée des beaux-arts de l’Ontario organise une rétrospective de l’œuvre d’Iskowitz. De telles expositions dans les grandes institutions, pour les artistes canadiens vivants, ne sont pas courantes à l’époque. Cet événement confirme la stature d’Iskowitz en tant qu’artiste au Canada — seize ans seulement après sa première et modeste exposition dans une galerie publique. Iskowitz apprécie l’honneur — et il décide de laisser l’atelier qu’il loue sur l’avenue Spadina pour acheter un immeuble d’un étage au 58, rue Tecumseth, au sud-ouest du centre-ville .

Cette rétrospective offre, pour la première fois, l’occasion de voir l’ensemble de l’œuvre d’Iskowitz et de l’examiner en profondeur. L’exposition fait également la tournée de quatre autres grands musées publics au Canada, ainsi qu’à la Canada House Gallery de Londres, en Angleterre. A posteriori, l’historien de l’art Roald Nasgaard écrit : « Il était impossible de ne pas être ému par ces images riches en lumière, souvent teintées d’une nuance intense, si délicieusement en équilibre à ce moment où les références du paysage se dissolvent dans la tangibilité de la couleur et la peinture. »

Alors que la rétrospective se termine, Iskowitz, qui n’a pas de famille proche, établit une fondation pour laisser un héritage durable. Il souhaite que sa succession (composée des économies accumulées grâce à la vente de son travail, dont la valeur est maintenant très élevée, et sa nouvelle propriété) fournisse un soutien financier aux artistes par le biais d’un prix annuel. Il déclare :

Il est très important de donner pour que la prochaine génération puisse croire vraiment en quelque chose. Je pense que l’artiste travaille en grande partie pour lui-même. Chaque artiste traverse des périodes de peur et d’amour ou quoi que ce soit et doit se battre jour après jour pour survivre comme tout le monde. L’art est une façon de se satisfaire soi-même et de satisfaire les autres. Nous voulons être bons et avoir un sentiment d’appartenance. Cela passe par l’histoire; nous mettons tout en œuvre pour le faire.

La Gershon Iskowitz Foundation a obtenu le statut d’organisme de bienfaisance en 1985. Sa charte est élaborée par Walter Moos et l’avocate Jeanette Hlinka, qui deviennent les premiers administrateurs conjointement avec Iskowitz lui-même. Nancy Hushion, consultante indépendante en muséologie, est nommée directrice générale en 1989. Le prix est d’abord administré par le Conseil des arts du Canada et décerné par un jury indépendant — Iskowitz cultivant une approche non interventionniste à l’égard du prix. Les deux premiers prix, les seuls décernés du vivant d’Iskowitz, sont remis à Louis Comtois (1945-1990) en 1986 et à Denis Juneau (1925-2014) en 1987. Tel que rapporté sur le site Web de la fondation :

L’incrédulité de Gershon lorsqu’il a obtenu une bourse de voyage du Conseil des arts du Canada en 1967 et le coup de pouce que cela a donné à son œuvre, à un moment où il avait l’impression que sa carrière était au point mort, ont fait naître l’impulsion de créer ce prix. Sans famille survivante, une question pratique se posait sur l’avenir de sa succession. Sa solution a été assez simple. Tout comme il avait reçu l’appui du Conseil des Arts du Canada, il voulait donner son argent aux artistes pour les soutenir.

Gershon Iskowitz est décédé au Mount Sinai Hospital le 26 janvier 1988, après y avoir été admis en octobre 1987. Sa vie simple à Toronto a été ordinaire à tous points de vue, à une exception près — son œuvre. En 1960, l’atelier d’Iskowitz est devenu un refuge où, seul la nuit en train de peindre, il peut imaginer et créer un monde d’expériences positives grâce à la couleur et à la forme. Cette routine quotidienne est l’affirmation d’une vie et d’une liberté nouvelles, qu’Iskowitz partage avec d’autres artistes et des amis à travers son œuvre, et dans le domaine public à travers les expositions. Le message est simple et direct : c’est ce que je suis, c’est la vie.

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements