Au cours de sa longue vie et carrière, Agnes Martin a croisé et influencé plusieurs des grands mouvements artistiques du milieu du vingtième siècle, et elle est mondialement reconnue comme l’une des peintres les plus importantes de la génération de l’après-guerre. Depuis la fin des années 1950, une centaine d’expositions individuelles et de nombreux articles et ouvrages lui ont été consacrés, offrant un large éventail d’opinions érudites sur sa vie et son art. Ses tableaux abstraits énigmatiques, son mode de vie original et sa place dans l’histoire de l’art moderne ont néanmoins suscité bien des débats du vivant de l’artiste et orientent encore aujourd’hui les études sur Martin et son œuvre.

Comprendre Agnes Martin

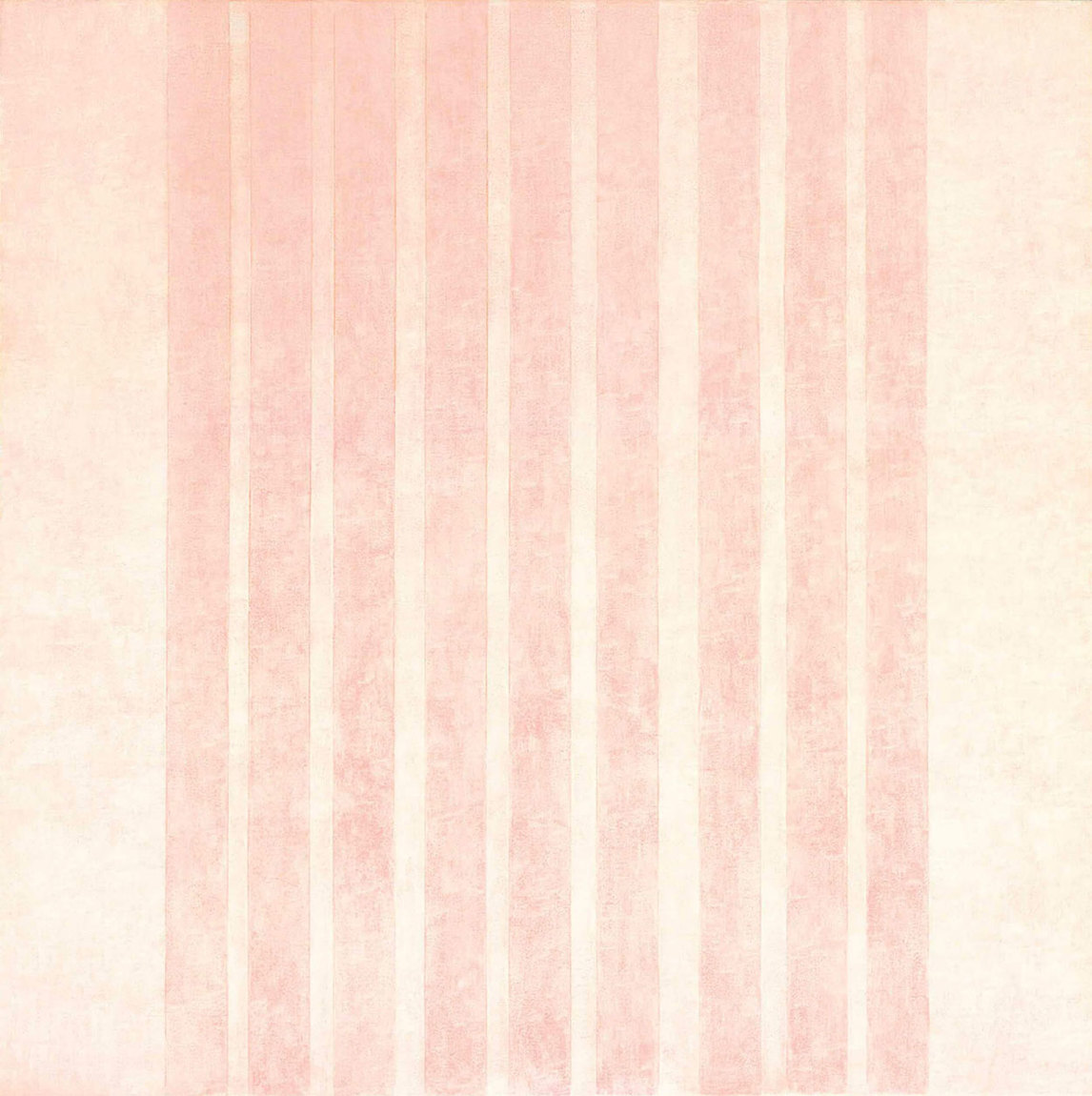

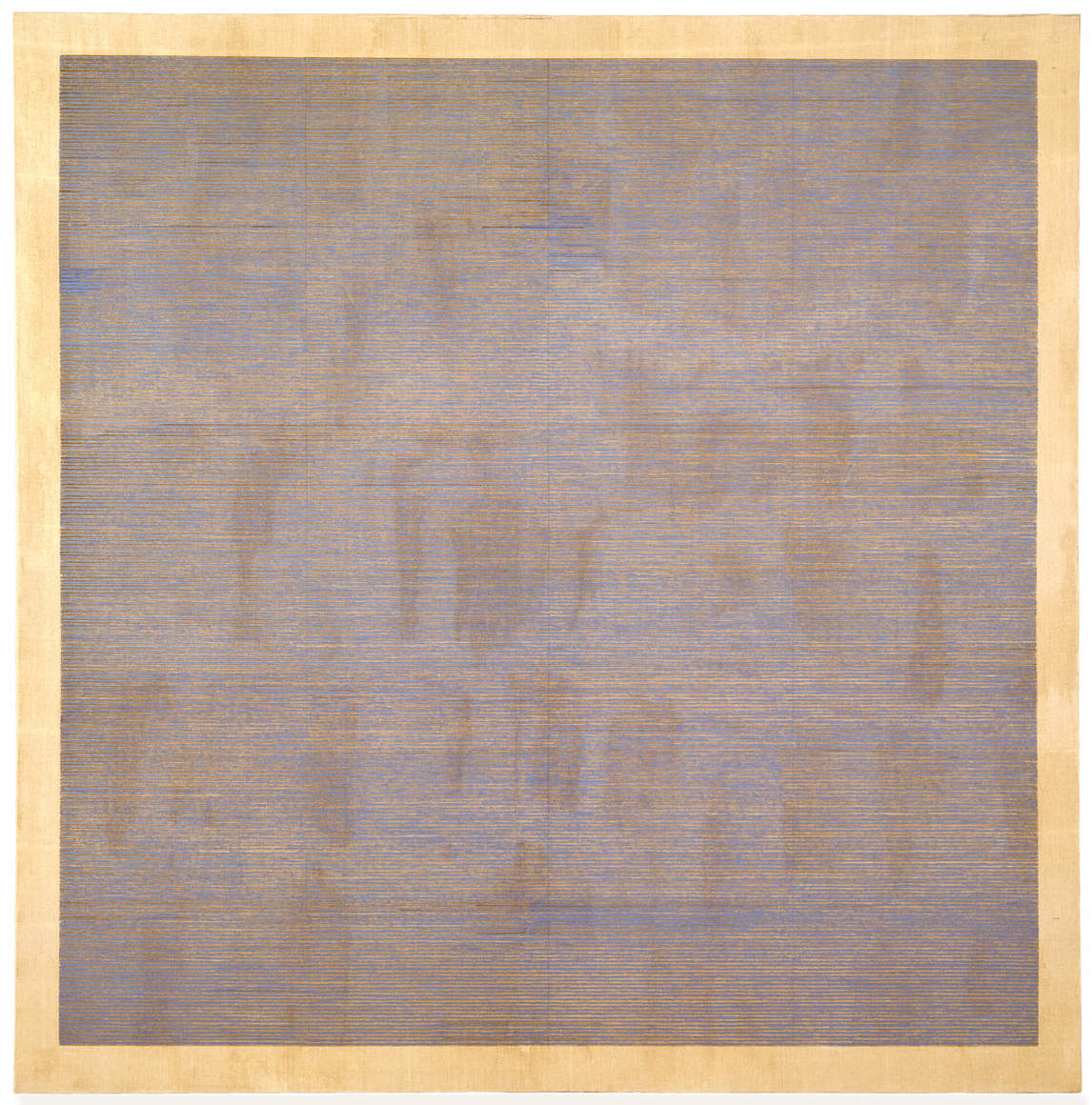

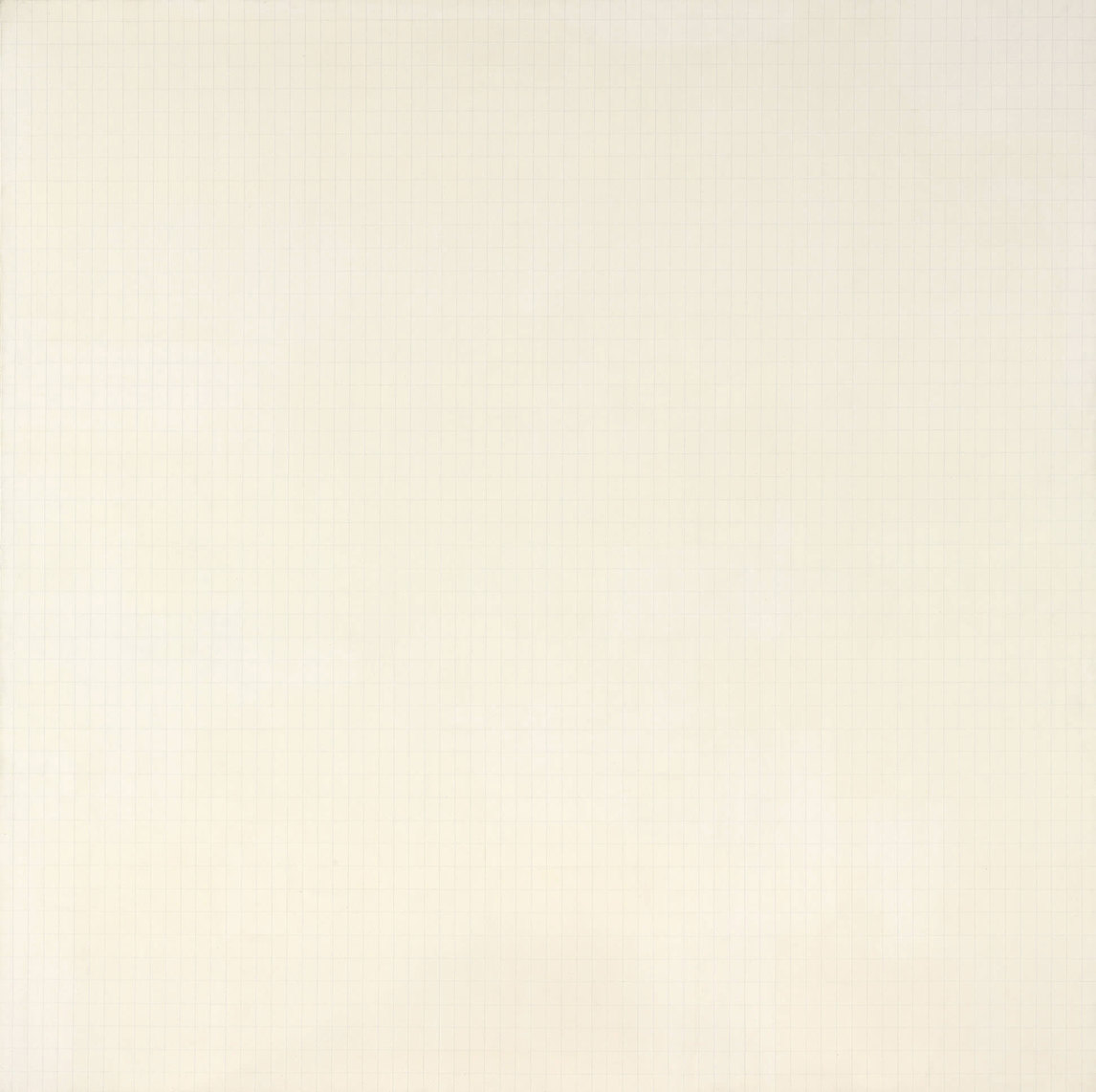

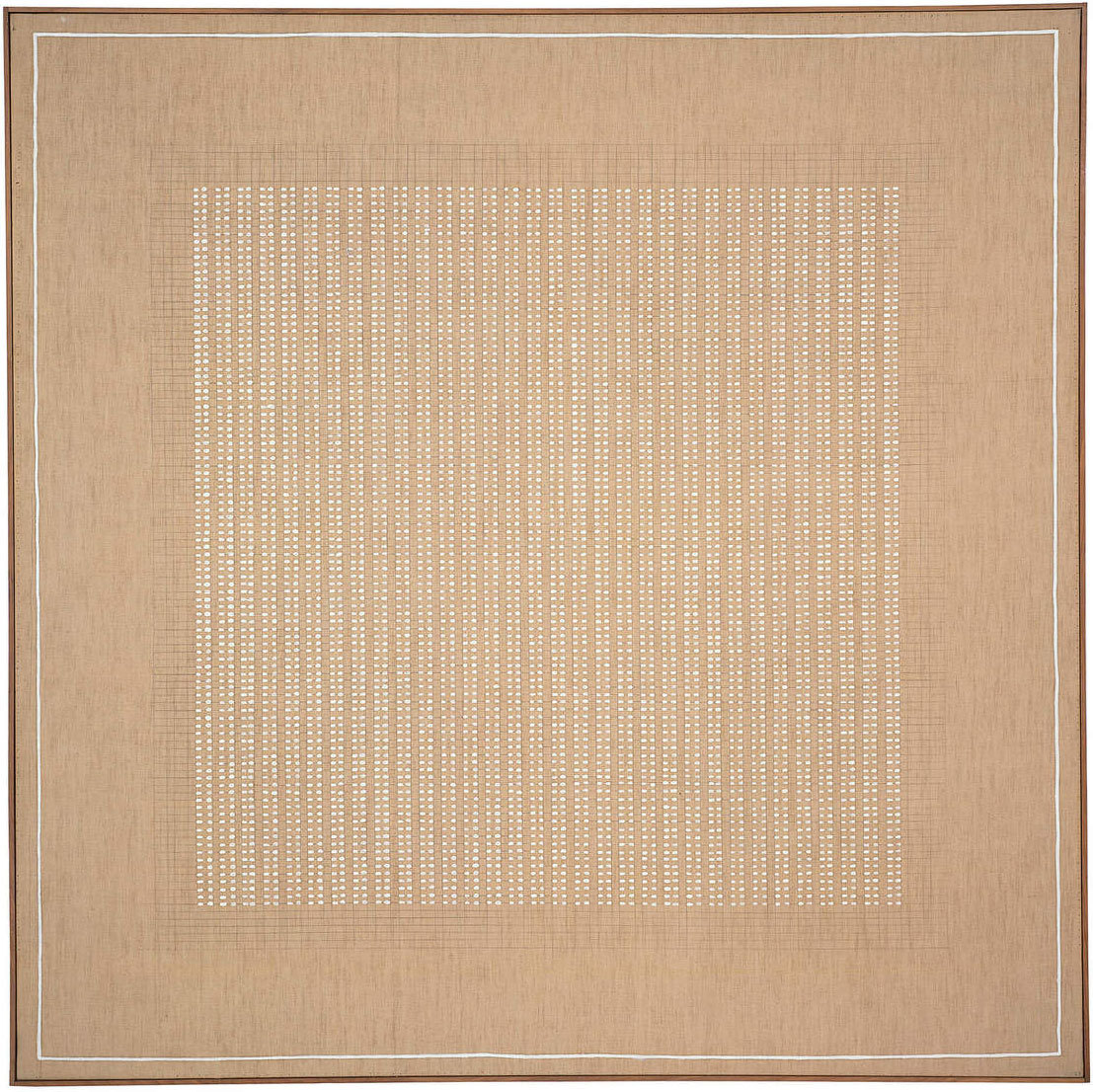

Agnes Martin s’est dédiée pendant près de quarante ans à une pratique artistique rigoureusement paramétrée : une toile ou une feuille de papier de format carré, aux mêmes dimensions et composée des mêmes matériaux, divisée verticalement, horizontalement ou dans les deux sens par une structure qui s’apparente à une grille. Une telle systématicité est presque sans précédent dans les annales de l’art moderne. Ces paramètres immuables font qu’il est parfois malaisé de différencier les peintures de Martin ou de cerner les subtilités de son évolution artistique à l’aide du seul langage écrit. C’est là l’un des défis que pose l’interprétation de son art; il va au-delà des mots.

Martin ne cherche pas à faire des qualités formelles de la grille le propos de son travail; la grille lui sert plutôt de véhicule pour produire des œuvres sans forme. Elle écrit : « Mes tableaux n’ont ni objet ni espace ni lignes, ou autre — il n’y a aucune forme. Ils sont faits de lumière, de luminosité; ils parlent de fusion, de ce qui n’a pas de forme, de dissolution de la forme. » Martin souhaite susciter l’expérience d’une émotion abstraite, ce qu’elle compare parfois à l’écoute de la musique ou à la contemplation de la nature. Elle explique : « Qui ne voudrait pas rester tout un après-midi devant une chute d’eau? C’est une expérience simple, on s’allège de plus en plus, on ne voudrait rien d’autre. »

Si les peintures de Martin semblent répéter le même thème avec de subtiles variations, elles cherchent pourtant à communiquer un large spectre d’expériences humaines et d’émotions. D’après la critique Rhea Anastas, Martin avait conscience d’exprimer dans son art « un univers psychique inné plutôt qu’une sphère formaliste, rationaliste ». Ce point de vue est corroboré par la critique et amie de Martin, Ann Wilson (née en 1935), dans sa description de Play (Jeu), 1966, une grille faite de lignes horizontales simples et de lignes verticales doubles sur fond blanc. Jeu « est une œuvre sur l’amour », écrit Wilson, faisant valoir que « le rythme spatial de la suggestion de l’infini rend possible un état d’abandon dans la contemplation. »

Tout au long de sa carrière, Martin a oscillé entre des périodes où elle titrait ses toiles et d’autres où elle les laissait sans titre. Dans les années 1960, elle a tendance à les nommer d’après des objets ou des phénomènes naturels — pensons à White Flower (Fleur blanche), 1960, The Tree (L’arbre), 1964, ou Tundra (Toundra), 1967 —, et parfois d’après des actions, comme pour Jeu. Ces titres donnent le ton à l’expérience que le spectateur s’apprête à vivre face au tableau. On s’imagine aisément, devant Falling Blue (Tombée bleue), 1963, ressentir les effets de la chute d’eau évoquée ci-haut par Martin. L’artiste se rend toutefois compte des limites que ses titres imposent au spectateur. Au sujet de son tableau Milk River (Rivière de lait), 1963, elle écrit : « Les vaches ne donnent pas de lait si elles sont privées d’herbe et d’eau. C’est formidable car cela signifie que les peintres ne peuvent rien donner à celui qui regarde […] Quand vous avez de l’inspiration et que vous représentez l’inspiration, celui qui regarde fait le tableau. » Il n’est donc pas surprenant qu’à partir du début des années 1970, quand elle écrit ce texte, et jusqu’à la fin des années 1990, Martin cesse de titrer ses peintures. Elle « représente son inspiration » et laisse au spectateur le soin de produire le sens.

Martin a donné certaines indications dans ses écrits et ses conférences publiques sur la manière dont elle souhaite que son œuvre soit comprise. « Je m’intéresse à l’expérience qui est muette et silencieuse », écrit-elle en 1974. « Au fait que cette expérience peut être exprimée, pour moi, dans le travail artistique qui, lui aussi, est muet et silencieux. » Bien qu’elle écrive beaucoup sur sa pratique, elle hésite parfois à soumettre son art à l’interprétation critique. En 1980, lorsque le Whitney Museum of American Art lui propose une exposition, Martin accepte à la condition qu’il n’y ait pas de catalogue. Le musée juge cette demande inacceptable et l’exposition tombe à l’eau. Les titres et les interprétations critiques sont à l’antithèse de la conception d’un art muet et silencieux défendue par Martin. Au tournant des années 2000, pourtant, elle revient aux titres, non pas pour faire référence au monde naturel comme dans les années 1960, mais pour désigner des états émotifs très précis comme A Little Girl’s Response to Love (Réaction d’une petite fille à l’amour), 2000, et Homage to Life (Hommage à la vie), 2003. Ces tableaux tardifs orientent l’expérience du spectateur bien davantage que ne l’a fait toute œuvre antérieure; dans les dernières années de sa vie, au lieu de suggérer le sentiment presque indescriptible de l’innocence des arbres, par exemple, Martin nous invite à éprouver un jaillissement d’amour.

Un art moderne indéfinissable

Du vivant de Martin, sa place particulière dans le courant de l’abstraction américaine a longuement été débattue par la critique. La peintre appartient à deux cercles distincts : les Taos Moderns, puis les artistes de New York. Le premier cercle réunit des peintres qui se disent modernes, tels Louis Ribak (1902-1979), Beatrice Mandelman (1912-1998), Clay Spohn (1898-1977) et Edward Corbett (1919-1971), et qui ont quitté New York et la Californie dans les années 1950 pour s’établir dans le village isolé de Taos, au Nouveau-Mexique. Centre artistique depuis les années 1890, Taos a gagné en notoriété grâce aux toiles de Georgia O’Keeffe (1887-1986) et aux photographies d’Ansel Adams (1902-1984). Les Taos Moderns ne forment pas un groupe officiel, mais ses membres sont inspirés par l’expressionnisme abstrait et ils entretiennent des liens avec le mouvement plus vaste de l’abstraction américaine d’après-guerre : le peintre californien Richard Diebenkorn (1922-1993) a exposé à plusieurs reprises à Taos; Mark Rothko (1903-1970), Ad Reinhardt (1913-1967) et Clyfford Still (1904-1980) ont tous fait le voyage depuis New York. Reinhardt fait figure de dénominateur commun entre l’univers de Martin à Taos dans les années 1950 et sa vie à New York dans les années 1960. Les deux artistes ont fait connaissance à Taos en 1951 et travaillent ensuite avec la même galeriste, Betty Parsons (1900-1982). Durant cette période, Martin peint dans un style biomorphique abstrait, comme en témoigne le tableau de 1954 intitulé The Bluebird (Le Merlebleu).

En 1957, Martin déménage à New York, plus précisément à Coenties Slip, où un petit contingent d’artistes a élu résidence dans les années 1950 au sein des voileries abandonnées de la rive est du Lower Manhattan. Comme les Taos Moderns, les artistes du Slip – notamment Robert Indiana (1928-2018), Lenore Tawney (1907-2007), Ellsworth Kelly (1923-2015), James Rosenquist (1933-2017) et Jack Youngerman (né en 1926) – ne sont pas unis par un style particulier, mais par une sensibilité partagée et une proximité géographique. C’est là que Martin a adopté le motif de la grille et élaboré son style emblématique, visible dans Toundra, 1967, le dernier tableau qu’elle peint avant son départ définitif de New York. Collectivement, le milieu artistique du Slip constitue une répartie à l’expressionnisme abstrait; on peut voir en Martin une figure charnière entre la génération de Pollock (1912-1956) et de Kooning (1904-1997), et les formalistes — c’est-à-dire les minimalistes, les praticiens de l’art optique (communément appelé op art) et les artistes du hard edge — qui lui succèdent.

Les expositions collectives auxquelles Martin participe dans les années 1960 l’associent à différents courants picturaux. En 1965, le Museum of Modern Art la classe dans l’op art, un mouvement qui s’intéresse aux questions de la perception à travers l’abstraction et qui compte dans ses rangs des artistes tels Bridget Riley (née en 1931) et le Canadien Claude Tousignant (né en 1932). Si L’empêcheur de tourner en rond de Tousignant et L’arbre de Martin, toutes deux de 1964, sont présentées à l’exposition et comparables par leur recours au grand format et leur utilisation de formes géométriques, l’œuvre de Tousignant crée une nette sensation de mouvement en comparaison à celle de Martin, statique.

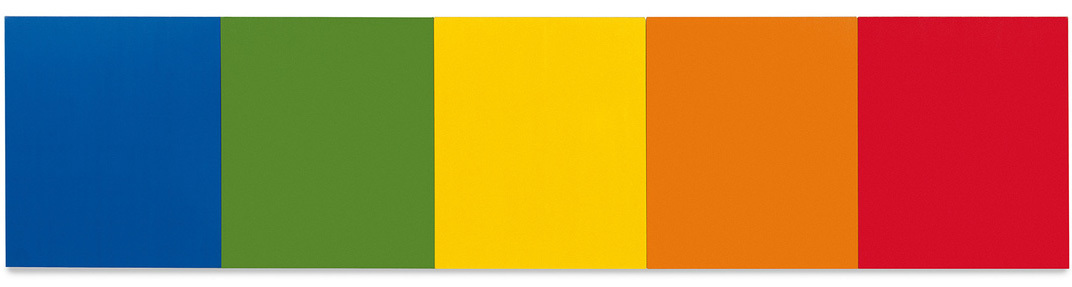

L’année suivante, une exposition au Solomon R. Guggenheim Museum présente un tableau de Martin, The City (La ville), 1966, ainsi que Blue, Green, Yellow, Orange, Red (Bleu, vert, jaune, orange, rouge), 1966, d’Ellsworth Kelly, comme exemplaires du hard edge. Le conservateur Lawrence Alloway soutient que ce terme s’oppose à l’abstraction géométrique de l’op art et qu’il permet « de souligner les qualités holistiques aussi bien des grandes formes asymétriques » de Kelly que des « agencements symétriques » de Martin.

Toujours en 1966, le tableau Leaves (Feuilles), 1966, de Martin est présenté à la Dwan Gallery de Los Angeles, cette fois aux côtés d’œuvres minimalistes de Robert Morris (né en 1931), de Carl Andre (né en 1935) et de Sol Lewitt (1928-2007). L’exposition réunit des peintures et des sculptures monochromes ou fondées sur le motif de la grille, qui présentent des affinités stylistiques avec l’art de Martin. Malgré la cohérence visuelle de l’exposition, les artistes ne sont pas parvenus à s’entendre sur une déclaration, ni même sur un titre qui résumerait leur mouvement. Comme l’a fait remarquer Martin : « C’était tous des minimalistes; ils m’ont demandé d’exposer avec eux. Mais c’était avant que le terme ne soit inventé […]; ensuite, lorsqu’on a commencé à les appeler minimalistes, on m’a aussi appelée minimaliste. » La critique Lucy Lippard reconnaît que les toiles de l’artiste ont une complexité émotionnelle qui les distingue de l’approche minimaliste, les décrivant comme « uniques dans leur approche poétique d’une exécution rigoureusement ordonnée et maîtrisée ».

Martin rejette toutes ces associations alléguant qu’elles font fi de l’émotion sous-jacente à ses peintures de grilles. Elle se considère comme une représentante de l’expressionnisme abstrait, à l’instar de nombreux immigrants américains tels Willem de Kooning, Hans Hofmann (1880-1966) et Mark Rothko. Toutefois, comme son séjour formateur à New York se déroule après l’apogée du mouvement, son adhésion repose sur des considérations philosophiques plutôt que sur des liens officiels. Dans son travail, on ne retrouve pas les gestes expressifs et les dégoulinures des grandes toiles de Pollock par exemple, pas plus que le saisissant mélange d’abstraction et de représentation de la série Woman (Femme) de Willem de Kooning. Mais aux yeux de Martin, ses tableaux s’inscrivent dans la même trajectoire émotionnelle : comme elle l’a expliqué au New Yorker, « [les expressionnistes abstraits] abordent de front ces émotions subtiles du bonheur dont je parle ».

Identité nationale

Comme maints aspects de la vie d’Agnes Martin, la question de sa nationalité est complexe. Née en 1912 à Macklin, en Saskatchewan, elle a brièvement vécu à Calgary, en Alberta. Vers l’âge de 7 ans, elle a suivi sa famille à Vancouver, où elle a habité jusqu’à la fin de ses études secondaires. Elle a fait son premier séjour aux États-Unis en 1932, à l’âge de 20 ans, pour s’occuper de sa sœur aux prises avec des ennuis de santé, et elle a choisi d’y rester pour les riches possibilités qui s’offraient à elle en matière d’éducation.

Martin se considère comme une artiste américaine au moins à partir des années 1940, et obtient sa citoyenneté en 1950. Dans une demande de subvention soumise à la Helene Wurlitzer Foundation en 1954, elle écrit qu’elle aimerait « contribuer à l’établissement de l’art américain, distinct et authentique […], à une représentation acceptable de l’expression du peuple américain ». Vers la même époque, elle écrit avec enthousiasme à une amie : « En Amérique, presque tout le monde fait preuve de créativité dans sa façon de vivre et c’est merveilleux car cela a toujours été la tendance dans cette culture. »

Sa situation tranche avec celle d’autres artistes canadiens des années 1950 qui se sont expatriés, par exemple Fernand Leduc (1916-2014), Jean Paul Riopelle (1923-2002) et Paul-Émile Borduas (1905-1960), qui ont établi leur marché au Canada avant leur départ et bénéficié du soutien d’institutions artistiques canadiennes durant leur séjour à l’étranger. Martin n’a jamais été associée à un courant artistique canadien, ce qui explique qu’au pays, les galeries et les collectionneurs l’aient essentiellement ignorée jusqu’à un stade avancé de sa carrière. Encore aujourd’hui, elle passe pour une artiste américaine, et ce, même au Canada. Au Musée des beaux-arts du Canada par exemple, son tableau White Flower I (Fleur blanche I), 1985, est exposé dans la section consacrée à l’art américain de l’après-guerre, parmi les œuvres de Barnett Newman, Jackson Pollock, Clyfford Still et Mark Rothko, plutôt qu’au sein des salles d’art canadien et autochtone. De même, au Musée des beaux-arts de l’Ontario, The Rose (La rose), 1964, fait partie de la galerie de l’art américain.

Ironie du sort, aux États-Unis, Martin est souvent associée au Canada. La critique Dore Ashton fait un rapprochement entre les tableaux de l’artiste et l’immensité de la prairie saskatchewanaise dans son compte rendu de la deuxième exposition de Martin à la Betty Parsons Gallery en 1959 : « Agnes Martin est née en Saskatchewan et a grandi à Vancouver et les vastes prairies habitent son imaginaire depuis lors. » Ashton songe peut-être à Earth (Terre), 1959, une toile présentée dans l’exposition, qui fait un peu plus de quatre pieds sur quatre. Vingt-cinq cercles brun foncé y forment une grille, sur un fond brun plus clair, bordée de ce qui ressemble à des lignes d’horizon, évoquant un champ de cultivateur dans sa plus simple expression. Les critiques font également un lien entre Martin et les cultures autochtones du Canada, vraisemblablement les Cris de la Saskatchewan et les Nations de la côte nord-ouest du Pacifique, en Colombie-Britannique. Lorsqu’elle fait la connaissance de Martin à la fin des années 1950, Ashton raconte que l’artiste lui « a parlé de sa jeunesse au Canada, de son exploration de la culture indienne [sic] et — non sans fierté — de son travail dans les entreprises minières et forestières ».

Dans le même ordre d’idées, la sobriété des toiles de Martin et son mode de vie austère ont été expliqués par son enfance au Canada. Le critique Holland Cotter pointe du doigt l’influence du grand-père presbytérien de Martin et de son présumé calvinisme : « C’est sûrement vers cette enfance qu’il faut d’abord se tourner lorsqu’on considère les peintures et les écrits de Martin. » Bien que l’artiste ait déclaré à Dore Ashton, dès 1959, « je crois que je suis vraiment une peintre américaine », les arguments fondés sur son héritage canadien, du type de ceux décrits plus haut, ont persisté tout au long de sa carrière, dans les ouvrages américains traitant de son œuvre. Martin elle-même a pu encourager indirectement les comparaisons avec les prairies de la Saskatchewan. « Mon travail est non-objectif », affirme-t-elle avant d’ajouter « mais je veux que les gens, en regardant mes toiles, aient les mêmes sentiments qu’en regardant un paysage; c’est pourquoi je ne discute jamais lorsqu’on compare mes tableaux à des paysages. » Prenons par exemple Grey Geese Descending (Descente d’oies grises), 1985. Le titre évoque une volée d’oies en train de se poser, peut-être sur un champ couvert de neige comme le suggèrent le tableau gris-blanc et les lignes horizontales. Mais dans l’optique de Martin, il s’agit de représenter le sentiment des oies grises sur le point de se poser, et non un élément physique fondé sur l’observation.

Bien qu’elle ait vécu aux États-Unis plus de soixante-dix ans, Martin a conservé des liens avec le Canada jusqu’à la fin de sa vie. Au cours des décennies qui ont suivi son départ, elle a rendu visite à sa famille en Colombie-Britannique de façon intermittente et s’est quelquefois aventurée plus loin, notamment en 1967 — année du centenaire du Canada — et à nouveau en 1977 pour le tournage d’un film à Victoria, en Colombie-Britannique. Les galeries et musées canadiens ont commencé à reconnaître son œuvre dans les années 1970. Le Musée des beaux-arts de l’Ontario a acheté Untitled #8 (Sans titre no 8), 1977, et La rose, 1964, respectivement en 1977 et en 1979. Puis en 1985, le Musée des beaux-arts du Canada s’est porté acquéreur de Fleur blanche I, 1985. Le prix de ses tableaux n’a cessé d’augmenter depuis lors, si bien qu’aucun autre musée canadien ne possède une œuvre d’Agnes Martin. Malgré cela, son influence sur l’art canadien contemporain est aujourd’hui manifeste, en particulier dans l’œuvre de l’artiste de Saskatoon Tammi Campbell (née en 1974). Sa pièce évolutive Dear Agnes (Chère Agnes), commencée en 2010, s’enrichit d’un dessin de grille quotidien inspiré de l’œuvre de Martin On a Clear Day (Par temps clair), 1973. À ce jour, Campbell a réalisé plus de mille dessins.

Elle tourne le dos au monde

Après son départ abrupt de New York en 1967, Agnes Martin a passé un an et demi à sillonner l’Amérique du Nord. Elle s’est retrouvée à Mesa Portales près de Cuba, au Nouveau-Mexique, à la fin de 1968. Les six années suivantes correspondent à une période de solitude volontaire, durant laquelle Martin n’a plus peint.

Un nouveau discours commence à prendre forme sur la personne qu’est Martin, au début des années 1970, alors qu’elle introduit de nouvelles couleurs dans ses œuvres, redéfinissant le style de ses grilles dans des pièces telle Untitled #3 (Sans titre no 3), 1974. Bien qu’elle ait vécu la majeure partie de sa vie adulte en nomade et dans des conditions précaires, les comptes rendus de presse insistent davantage sur cet aspect de sa vie à partir du début des années 1970, après son déménagement à Portales. L’image publique d’une ascète se dessine peu à peu, et Martin y contribue elle-même par ses entrevues dans la presse populaire et artistique et ses nombreux écrits.

Cette nouvelle autodéfinition de Martin trouve son origine dans deux textes parus en 1973, au moment de sa première rétrospective tenue au Institute of Contemporary Art de Philadelphie. Le premier texte, « L’esprit serein », figure dans le catalogue de cette exposition. Il s’agit d’une série de citations de Martin, transcrites par Ann Wilson, dans lesquelles l’artiste souligne l’importance de l’innocence et de la beauté dans l’art. Pour Martin, l’esprit serein est le propre de la petite enfance et représente le moment où « l’inspiration a le plus de chance de se manifester ». Sans doute inspirée par son goût pour la philosophie orientale, Martin avance que l’artiste doit travailler sans ego. « Ce serait une lutte sans fin si tout dépendait de l’ego, écrit-elle, car [l’esprit serein] ne détruit pas et n’est pas détruit par lui-même. » Les propres réflexions d’inspiration taoïste de Martin ont suscité des interprétations taoïstes de ses peintures, par exemple celle du critique Thomas McEvilley, qui compare ses grilles au « bloc de bois brut » ou à l’état d’être potentiel. « Activée, vibrante, la grille est le lieu de l’infinie créativité », commente-t-il, reprenant en conclusion les mots de Martin, « le fondement auquel il nous faut retourner pour “rappeler les souvenirs des moments de perfection”. »

Le deuxième texte, « Réflexions » est la transcription par Lizzie Borden d’une entrevue pour le magazine Artforum, dans laquelle Martin aborde ce qu’elle nomme « la perfection inhérente à la vie ». Elle y explique qu’une œuvre d’art est réussie « quand elle présente un soupçon de perfection » et elle appelle la recherche de cette perfection « vivre une vie intérieure ». Certains artistes n’ont pas besoin de vivre une vie intérieure, conclut Martin, mais « d’autres » — dont elle fait partie, peut-on supposer — « doivent vivre les expériences intérieures de l’esprit, un mode de vie solitaire ». Martin fait des liens très explicites entre la solitude, voire la privation, et la perfection en art : « Dans ces moments-là, écrit-elle, nous nous demandons comment nous avons pu penser que la vie était difficile. »

Outre son affiliation à l’expressionnisme abstrait, Martin inscrit son art dans la « tradition classique », qui recouvre l’art copte, égyptien, grec et chinois. Elle voit un parallèle entre ces formes de création et ses propres peintures, en ce qu’elle appréhende l’objet d’art comme une simple représentation des idéaux de l’esprit. C’est dans le contexte du classicisme que les grilles de Martin doivent être comprises : « Je pensais à l’innocence, et soudain je l’ai vue dans mon esprit — cette grille. Alors je me suis dit : eh bien, je suis censée peindre ce que je vois dans mon esprit. Alors je l’ai peinte et, naturellement, elle était innocente. » Lorsqu’elle peint ce qui lui apparaît en esprit, elle se relie aux traditions du passé. « Les classiques, écrit-elle, sont des gens qui regardent autour d’eux en tournant le dos au monde. » Cette notion a été une source d’inspiration pour Martin tout au long de sa vie adulte. Bien que cette déclaration remonte à 1973, l’artiste en ravivera le sentiment dans une pièce à six panneaux datant de 1997, With My Back to the World (Le dos au monde). Cette série de peintures aux rayures bleues, jaunes et rouges permet de saisir le lien que Martin établit entre l’abstraction et l’émotion. « Pas l’émotion personnelle », écrit-elle, mais « l’émotion abstraite. Ces moments subtils de bonheur dont nous faisons tous l’expérience ». Pour Martin la peinture a pour objet « la représentation concrète de nos émotions les plus subtiles ».

Importance critique et commerciale

Agnes Martin est l’une des peintres abstraites qui a connu le plus important succès critique et commercial de la seconde moitié du vingtième siècle, atteignant une reconnaissance internationale jamais démentie depuis les années 1970. Au cours des quarante-cinq dernières années, elle a fait l’objet de plusieurs rétrospectives itinérantes de grande envergure, la première organisée à l’initiative du Institute of Contemporary Art de l’Université de la Pennsylvanie en 1973, suivie d’une autre peu de temps après, en 1977, organisée par le Arts Council of Great Britain. Les années 1990 sont marquées par deux rétrospectives successives, d’abord au Stedelijk Museum d’Amsterdam en 1991, puis au Whitney Museum of Aerican Art de New York en 1992. Plus récemment, le Tate Modern de Londres a monté une rétrospective posthume qui s’est déplacée au Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf, au Los Angeles County Museum of Art et au Solomon R. Guggenheim Museum de New York entre 2015 et 2017.

Les toiles de Martin se vendent à prix d’or : Orange Grove (Orangeraie), 1965, a battu un record en 2016 avec un prix de vente de 10,7 millions de dollars américains, ce qui en a fait l’un des tableaux les plus coûteux jamais vendu aux enchères pour un artiste d’origine canadienne. Sans compter qu’elles sont collectionnées par des particuliers et des institutions des quatre coins du monde, notamment à New York, au Whitney Museum of American Art, au Museum of Modern Art et au Guggenheim, qui comptent de vastes collections des œuvres de Martin, tout comme le Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa et le Musée des beaux-arts de l’Ontario à Toronto. Le Dia:Beacon de New York, le Fine Arts Museum de San Francisco et le Harwood Museum de Santa Fe présentent de multiples œuvres de Martin au sein de leurs collections permanentes. Enfin, la Agnes Martin Gallery du Harwood Museum attire des visiteurs du monde entier.

Martin a eu un ascendant sur les artistes des générations suivantes, notamment le post-minimaliste Richard Tuttle (né en 1941), lui aussi résident du Nouveau-Mexique, avec qui elle a notamment exposé au musée SITE Santa Fe en 1998. Elle a également été une source d’inspiration pour des artistes femmes plus jeunes comme Eva Hesse (1936-1970), dont la trop brève carrière à New York a presque coïncidé avec le séjour qu’y a fait Martin, ou encore Ellen Gallagher (née en 1965). L’impact de son œuvre sur les générations suivantes d’artistes femmes est l’un des facteurs qui expliquent que Martin soit devenue une icône féministe. Son amitié avec l’écrivaine féministe Jill Johnson, son succès artistique dans un monde dominé par les hommes, sa sexualité et son ambiguïté à l’égard des questions de genre ont alimenté cette perspective. Martin elle-même a refusé l’étiquette, déclarant sans ménagement au New Yorker : « Le mouvement des femmes a échoué. » Elle ne s’est jamais reconnue comme féministe et a ridiculisé quiconque cherchait à la faire passer pour telle.

En 1997, Martin a remporté le Lion d’or à la Biennale de Venise pour l’ensemble de son œuvre. Cette récompense a donné lieu à une succession de prix et de distinctions comprenant la National Medal of Arts des États-Unis en 1998 et le prix de l’Académie royale des arts du Canada (ARC) en 2004. Dans les dernières années de sa vie, elle a fait l’objet d’un documentaire, With My Back To The World (Le dos au monde), qui présente un portrait intime de l’artiste à un moment de sa vie où elle est particulièrement portée sur les réflexions philosophiques. « Se réveiller le matin, heureux au sujet de rien, sans raison, c’est cela que je peins — les émotions subtiles que l’on ressent sans cause dans ce monde », explique-t-elle. « Et j’espère que les gens, quand ils sont touchés par [mes œuvres], se rendront compte que […] leur vie est plus vaste qu’ils le croient. »

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements