Quand Paraskeva Clark s’installe au Canada, en 1931, elle porte un regard neuf sur la scène artistique du pays. La formation et l’expérience acquises en Europe lui valent d’être considérée comme une moderniste canadienne. À la fin des années 1930 et pendant la décennie suivante, ses penchants socialistes en font une porte-parole passionnée d’un art socialement engagé. Sa vie et son art sont un bilan des difficultés, des frustrations et des succès d’une femme née en Russie et transplantée dans une ville dominée par une culture britannique.

L’artiste émigrée

La vie de Clark au Canada est confortable, même pendant la dépression. Elle sait d’expérience s’adapter à des circonstances changeantes et est rapidement acceptée dans les cercles artistiques torontois. C’est le Canada qui a fait d’elle une artiste peintre, affirme-t-elle. Critique à l’égard des artistes torontois qui semblent obsédés par le paysage, elle en peint elle-même en grand nombre (dont Wheat Field [Champ de blé], 1936, In the Woods [Dans les bois], 1939, et Canoe Lake Woods [Les bois au lac Canoe], 1952), ayant compris que le genre se vend bien au Canada. Bien qu’elle peigne précisément sur les lieux où ont travaillé les membres du Groupe des Sept (baie Georgienne, parc Algonquin, Québec), on lui reconnaît un œil neuf sur un genre éculé, un regard formaliste coloré de visées humanistes.

Malgré l’aisance relative de son entrée en scène et de son installation dans son pays d’adoption, Clark n’en demeure pas moins une « exilée ». À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, elle confie à Douglas Duncan, un ami proche, qu’elle se sent même plus étrangère que jamais. Quand s’instaure la guerre froide, elle met une sourdine à ses sympathies communistes. Elle ne s’intègre pas entièrement – mais le pourrait-elle? – à l’establishment canadien-anglais de Toronto au centre duquel se trouve pourtant sa résidence du quartier de Rosedale. Il lui arrive d’ailleurs d’accentuer sa « différence ». À l’époque, Toronto accueille d’autres artistes russes émigrés, dont Yulia Biriukova (1897-1972), mais Clark ne fraie pas avec cette « Russe blanche ».

Comme le souligne Susan Rubin Suleiman, l’exil a le sens large d’un déplacement ou d’un éloignement physique ou géographique, mais aussi spirituel. L’écrivain Edward Saïd parle d’un arrachement inguérissable d’un être humain à son lieu de naissance, d’une personne à sa patrie réelle. La tristesse pénétrante de cet état, commente-t-il, est insurmontable. Selon la cinéaste Gail Singer, d’ailleurs, Paraskeva Clark cache cette tristesse derrière des gestes de défi et des manifestations de colère qui l’aident à maintenir en vie cette part d’elle-même qu’est la jeune rebelle au franc-parler.

La vie quotidienne de l’exilé sur sa terre d’accueil se superpose au souvenir des habitudes et des activités anciennes et campe le passé et le présent en contrepoint l’un de l’autre. Clark exprime clairement cette dualité dans les deux séries des souvenirs de Leningrad (Russian Bath [Bain russe] et Mother and Child [Mère et enfant]), auxquels elle revient chaque fois qu’un flot d’émotions intenses ravive dans sa mémoire des sentiments similaires éprouvés par le passé. Ses tableaux sont, pour la plupart, des études de forme et de réalisme. Clark assure ne jamais verser dans le sentimental, mais elle l’effleure tout de même, indubitablement, à quelques reprises.

Dans l’espace personnel qu’est son atelier, elle s’entoure d’œuvres d’art : les siennes et des reproductions d’autres artistes, mais également des aide-mémoire, des photographies et des objets divers, dont certains évoquent sa vie en Russie. Elle ne retournera jamais à Leningrad. Peut-être que le voyage aurait été trop difficile pour elle, sur les plans émotionnel ou logistique. Elle meurt en 1987, quatre ans avant la dissolution de l’Union soviétique.

L’artiste Panya Clark Espinal résume en ces quelques mots perspicaces le caractère de sa grand-mère :

Brandissant d’un côté ses racines paysannes et socialistes et maniant de l’autre un art raffiné de l’éloquence et de l’expressivité à l’intention des artistes et des intellectuels, Paraskeva campe entre deux engagements intenses. Sa vie, passée à défendre ces deux professions de foi, aura sans doute été ardue.

L’artiste et la société

Dans les années 1930, nombre d’artistes prêtent une attention nouvelle aux questions sociales et manifestent ces préoccupations de diverses manières. Quand Paraskeva Clark arrive à Toronto en 1931, elle se joint à un groupe récent d’artistes plutôt jeunes, qui souhaitent étendre la gamme des sujets de l’art canadien. L’historienne de l’art Anna Hudson met en évidence cette petite communauté très cohésive des peintres actifs à Toronto dans les années 1930 et 1940 (formée de Charles Comfort [1900-1994], Bertram Brooker [1888-1955], Carl Schaefer [1903-1995] et Clark), qui injectent une dose d’humanité plus que nécessaire dans l’art contemporain, en peignant un « paysage cultivé » et les gens qui l’habitent. Tous deviennent membres du Groupe des peintres canadiens (Canadian Group of Painters), formé en 1933.

Clark peint de nombreuses vues du quotidien, notamment Snowfall (Bordée de neige), 1935, et Our Street in Autumn (Notre rue en automne), 1945-1947, de même que des compositions inanimées, comme cette Nature morte, 1950-1951. Elle croit que les artistes « comprennent mieux et perçoivent plus finement les réalités de la vie et la capacité de susciter des émotions à partir de formes et d’images ». Elle les encourage donc en ces mots : « peignez la vie brute et bouillonnante qui bruisse […] autour de vous, peignez les dirigeants de votre pays, exprimez les rêves joyeux qui nourriront votre âme canadienne ».

Au Canada, la lourde conjoncture de la dépression fait naître un mouvement social démocratique, qui culmine en 1932 avec la fondation de la League for Social Reconstruction (ligue pour la reconstruction sociale) et la Fédération du commonwealth coopératif (ancêtre du Nouveau Parti démocratique). L’engagement social devient le cheval de bataille de nombreux artistes aux affinités gauchistes. Comme le soulignent Esther Trépanier et d’autres, 1936 est une année charnière de l’art et de la politique au Canada. Le tandem art et société est l’un des thèmes de l’introduction rédigée par Bertram Brooker pour le Yearbook of the Arts in Canada (annuaire des artistes canadiens), où figure une Nature morte, 1935, de Clark. Le texte de Brooker lance un débat dans les journaux gauchistes de l’époque.

Clark se lance dans l’activisme social. Quand éclate la guerre civile espagnole, à l’été 1936, beaucoup d’artistes soutiennent, comme elle, le Committee to Aid Spanish Democracy (comité de soutien à la démocratie en Espagne) formé par le Dr Norman Bethune. Clark rencontre Bethune à l’été 1936, à Toronto, où ce dernier est venu solliciter des fonds afin d’acheter des fournitures médicales qu’il compte apporter au clan républicain espagnol. Sa visite à Leningrad, en 1935, l’incite à adhérer au Parti communiste du Canada. Il oriente l’attention de Clark vers la politique, et nul doute que les lettres qu’il lui envoie d’Espagne (perdues ou détruites) entretiennent leurs discussions sur l’art et la société.

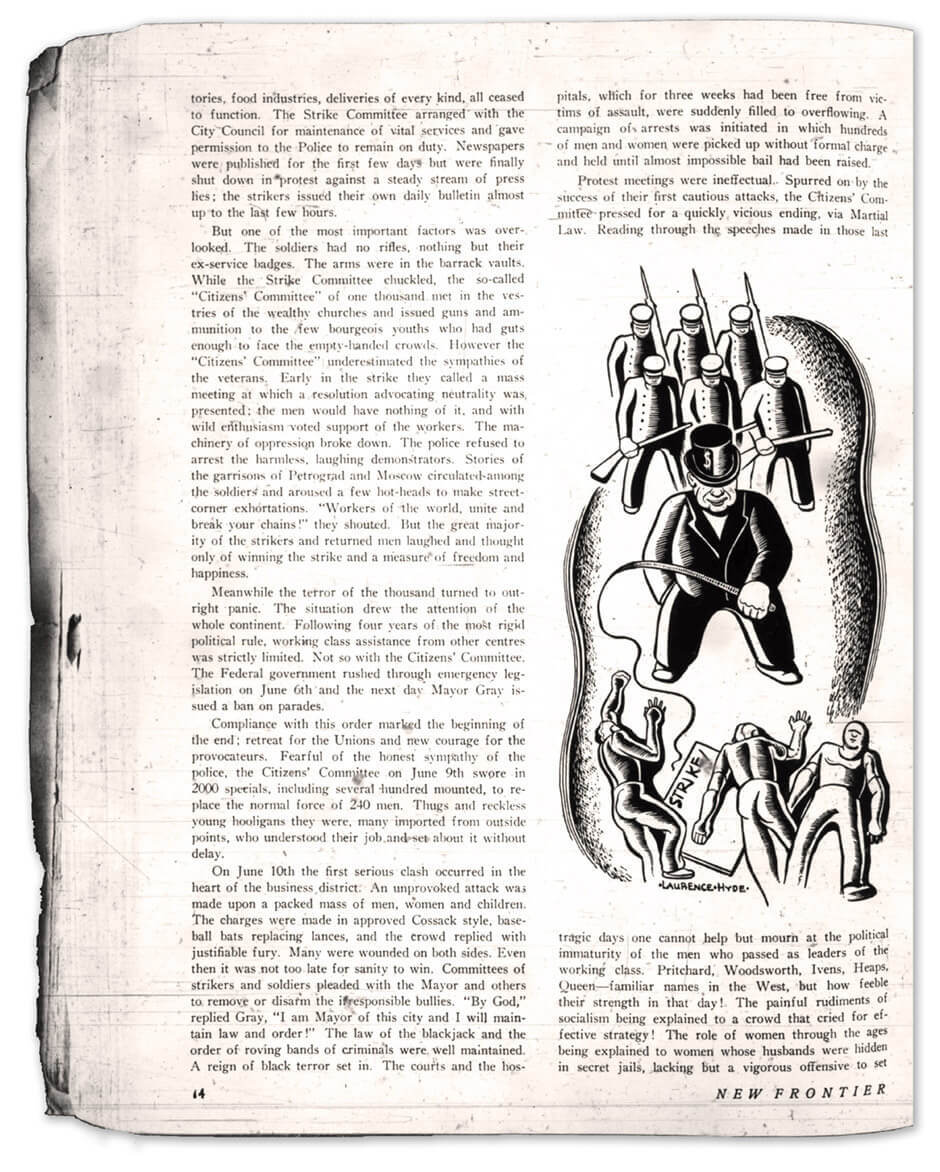

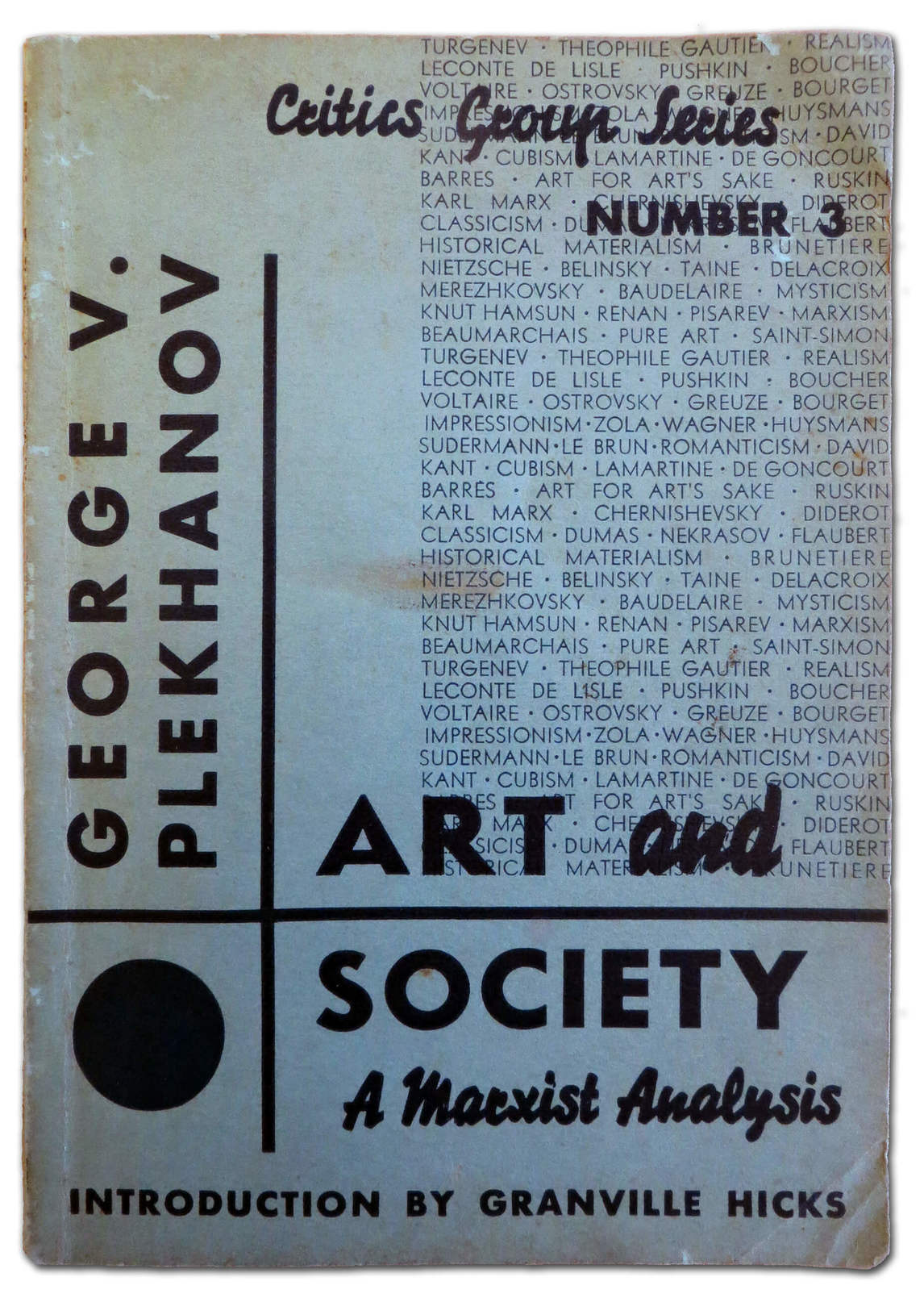

C’est peut-être à la suggestion de Bethune que Clark acquiert un exemplaire de Art and Society de Georgi Plekhanov (1856-1918), publié en anglais en 1936. Elle le lit probablement à l’hiver 1936-1937, puisqu’elle fait écho aux idées marxistes qui y sont développées dans l’article qu’elle écrit avec l’aide de Graham McInnes pour le numéro d’avril 1937 du journal de gauche New Frontier. Dans « Come Out from Behind the Pre-Cambrian Shield » (ne vous abritez plus derrière le bouclier précambrien), elle répond à un énoncé de Plekhanov, pour qui « toutes les activités humaines doivent servir l’humanité, sous peine de n’être que des occupations inutiles et oiseuses ». « Je ne peux imaginer, écrit-elle, de rôle plus inspirant que celui que l’artiste est invité à jouer pour la défense et l’avancement de la civilisation ».

Outre l’écriture et la participation aux campagnes de financement pour le mouvement républicain espagnol, la jeune femme pratique brièvement un art activiste. Cet engagement la distingue de ses pairs : peu d’artistes canadiens, en effet, cherchent à exprimer des questions sociales ou politiques par leur œuvre dans les années 1930. Les images au contenu politique qu’elle expose, en particulier en 1937-1938, concrétisent l’idée de Plekhanov, selon lequel « l’art a pour fonction de reproduire la vie et de formuler un jugement sur les phénomènes de la vie ». Après Petroushka, en 1937, Clark présente trois aquarelles à l’exposition annuelle de la Société canadienne des peintres en aquarelle en 1938, soit Evening Promenade (Promenade du soir), Mao Tse Tung et Mass Meeting (Rassemblement). Graham McInnes juge que Mao et Rassemblement sentent la propagande, la première à cause des symboles associatifs et littéraires que cette aquarelle renferme (il s’agit d’un montage) et la seconde par un usage de sources photographiques, que Clark a préférées aux seules conventions plastiques de la peinture. Il associe à la propagande ce recours aux techniques de l’avant-garde.

Dans les années 1940, l’artiste peint quelques huiles célébrant la fin du siège de Leningrad – Pavlichenko and Her Comrades at the City Hall, Toronto (Pavlichenko et ses camarades à l’hôtel de ville de Toronto), 1943, et In a Toronto Streetcar (À bord d’un tramway à Toronto), 1944 –, ainsi qu’une scène représentant une femme aveugle que l’on aide à monter dans un tramway. S’y ajoutent les œuvres, telle Parachute Riggers (Les arrimeuses de parachutes), 1947, qu’elle exécute pour le Canadian War Records Office (le bureau canadien des archives de guerre) dans les années 1945 à 1947. Elle croit fermement à la cause du peuple russe et, dans sa volonté d’aider la Russie pendant la guerre, qu’illustre l’Autoportrait au programme de concert, 1942, elle organise la vente de certaines de ses œuvres en décembre 1942 à la Picture Loan Society. Elle recueille environ 500 $, qu’elle donne au Canadian Aid to Russia Fund (comité de soutien à la Russie).

Au début des années 1940, Clark est déterminée à commenter les grandes questions sociales du temps au moyen de compositions réunissant plusieurs personnages. Quand la guerre prend fin, toutefois, d’autres formes d’expression artistique éclipsent rapidement le réalisme social, qui ressemble trop au réalisme socialiste soviétique. À l’Ouest, le langage artistique dominant évolue vers plusieurs formes d’abstraction.

La femme artiste

Vous savez, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux, mais le talent est là. Beaucoup de femmes peignent très bien. Et comme elles ne sont pas comme les hommes… Je veux dire, le monde est pollué par de mauvais peintres masculins qui arrivent à vendre leurs toiles. Pourtant, le public ne fait pas confiance aux femmes, n’est-ce pas? On pense qu’elles ne sont pas bonnes. Qu’elles ne sont bonnes qu’à faire la cuisine.

— Paraskeva Clark

Depuis une dizaine d’années, les stratégies féministes ouvrent une voie utile à l’étude de la position de Clark comme artiste canadienne professionnelle. Dans cette optique, Natalie Luckyj étudie la façon dont Clark s’est remodelée par son art et le lieu où elle est parvenue à réunir ses identités conflictuelles : publique et privée, politique et personnelle. Kristina Huneault et Janice Anderson, quant à elles, ont compilé une série d’essais sur la relation entre femmes, art et professionnalisme.

Paraskeva Plistik, née dans une famille de la classe ouvrière russe, se dit fièrement « paysanne ». Son mariage avec Oreste Allegri fils, en 1922, lui apporte une indéniable mobilité sociale, lui donne accès à un segment créatif de la société et lui assure une certaine sécurité financière. Elle a un premier fils en 1923. Ses origines font qu’avant même d’avoir 25 ans, elle ne songe pas à remettre le mariage ni la maternité en question.

Veuve et mère d’un jeune enfant, Clark se remarie en 1931, avec Philip Clark. À nouveau, le mariage lui permet de se réinventer et de travailler pour devenir artiste au Canada. Pourtant, le mariage est aussi source de contraintes. Pour elle, le triple rôle de femme, de mère et de ménagère a préséance, et limite donc le temps et l’énergie qu’elle peut consacrer à son art. Plus tard, quand les corvées domestiques lui laisseront peu de répit, elle se plaindra fréquemment de ces exigences. Les soins que nécessite Ben, son fils aîné, que les médecins ont déclaré schizophrène et qui ne peut donc pas se passer d’elle, lui pèsent particulièrement.

Très peu de femmes artistes de sa génération sont mères. Pegi Nicol MacLeod (1904-1949) se plaint que la naissance de son enfant la prive de la concentration requise pour peindre et Rody Kenny Courtice (1891-1973) admet qu’une femme peut combiner avec succès les rôles d’épouse, de mère et d’artiste, à condition d’être prête à se battre pour y arriver. Certaines, comme Kathleen Daly Pepper (1898-1994) et Bobs Cogill Haworth (1900-1988), femmes d’artistes, n’ont pas d’enfant. Yvonne McKague Housser (1897-1996), dont le mariage avec Fred Housser prend fin au bout d’un an à la mort de son mari, en 1936, doit enseigner pour vivre. Isabel McLaughlin (1903-2002), indépendante de fortune, ne se marie pas. Il est clair que Paraskeva Clark n’aurait pas pu vivre uniquement de son art.

Du reste, elle ne croit pas que les femmes puissent être de grands peintres. Gail Singer, réalisatrice du documentaire Portrait of the Artist as an Old Lady (portrait de l’artiste en vieille femme), connaît fort bien son sujet et note que Clark a une vision traditionnelle d’elle-même : « n’étant qu’une femme » elle est assez « limitée » dans ce qu’elle peut accomplir comme artiste. C’est une attitude typique des femmes de son époque, mais elle traduit l’insécurité de Clark à l’égard de son art. Graham McInnes, fidèle partisan, écrit que les œuvres de Clark allient deux qualités « inhabituelles chez une femme peintre : une sensibilité extrême et une force brute ».

Clark trouve injuste que les femmes aient été faites pour être mères, « le cœur perpétuellement pétri par l’angoisse ou quelque autre sentiment alors même que pour peindre, il faut fermer la porte à tout ». Elle est frustrée de ne pas pouvoir se consacrer à son art pendant de longues périodes, ce qui entrave sa progression et limite sa production. Elle parle souvent de la peinture comme d’un temps « volé au ménage ».

Bien que ses sujets reflètent les restrictions imposées par sa vie quotidienne, son imagination déborde ces paramètres étroits. Clark expérimente dans toutes les directions et essaie simultanément une panoplie de styles, en particulier dans les années de la maturité. Compte tenu de tout ce que l’on attend d’elle, toutefois, elle jouit rarement d’une période ininterrompue ou d’un espace personnel qui lui permettraient de développer une idée ou une vision jusqu’à son aboutissement. Elle ne peut pas non plus aller régulièrement au delà de Toronto ou de Montréal pour voir une gamme plus large d’art contemporain. Dans les moments plus difficiles, notamment quand l’état de Ben empire, elle arrête de peindre, mais continue d’exposer.

Paraskeva Clark est une féministe avant la lettre, comme de nombreuses femmes de sa génération. Dans La Peinture au Canada : des origines à nos jours (1966), Russell Harper relève incidemment que « [l]’apparition d’un très grand nombre de femmes peintres à Montréal et à Toronto est un des phénomènes les plus remarquables [des années 1930] ». Il présente Clark et Kathleen Daly comme des artistes « fort proches par l’esprit » des peintres du Groupe des Sept, mais qui « s’intéressent volontiers à des sujets plus divers ». Depuis quelques décennies, les conservateurs et les historiens de l’art canadiens s’emploient à débusquer un grand nombre d’artistes et, parmi eux, beaucoup de femmes dont l’œuvre, pour avoir été en marge de ce cadre nationaliste, a été oublié.

La critique

L’héritage artistique de Clark repose principalement sur ses œuvres socialement engagées et sa démarche moderniste des années 1930 et 1940. Dès 1937, elle est considérée comme une moderniste, membre du courant paysagiste canadien. Les critiques cherchent d’abord dans son œuvre des caractéristiques qu’ils croient attribuables à ses antécédents russes et à son expérience française, qu’ils opposent à la culture principalement anglo-saxonne du Canada. Pour Graham McInnes, Clark apporte à l’art canadien « une sensibilité innée et le talent d’imaginer des relations plastiques ». En 1950, il évoque « un sens très russe des couleurs explosives et l’amour typiquement français de la forme classique » qui se conjuguent pour produire des résultats « d’une joie contenue, intenses, mais maîtrisés ». Pegi Nicol écrit que l’art de Clark tient « de la gaieté rieuse et de la mélancolie d’une troïka ». En 1949, Andrew Bell juge la canadianité de Clark d’autant plus « remarquable » que celle-ci est au pays depuis relativement peu. En 1952, un critique la place au premier rang des femmes peintres au Canada depuis la mort d’Emily Carr.

Après les années 1960, l’histoire de l’art canadien s’écrit dans une grille d’analyse nationaliste, ce qui marginalise les artistes qui ne correspondent pas à ces critères, notamment les femmes et les membres des Premières nations. La réhabilitation de Paraskeva Clark par diverses expositions, dont Peinture canadienne des années trente (1975), à la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada), et Paraskeva Clark: Paintings and Drawings (Paraskeva Clark : peintures et dessins) à la Dalhousie Art Gallery (1982), ainsi que par le documentaire réalisé en 1982 par l’Office national du film, sous le titre Portrait of the Artist as an Old Lady (portrait de l’artiste en vieille femme), se poursuit à travers une lecture féministe de son œuvre. L’intérêt croissant envers les femmes artistes canadiennes, qui se traduit entre autres par le Réseau d’étude sur l’histoire des artistes canadiennes et par des expositions comme The Artist Herself (L’artiste par elle-même), présentée à Kingston et à Hamilton en 2015-2016, de même que Vitrine sur Paraskeva Clark, à Ottawa, en 2016, entretiennent l’héritage artistique de Clark.

À propos de l’auteure

À propos de l’auteure

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements