Françoise Sullivan est reconnue pour son œuvre de danse, de sculpture, d’art conceptuel, de performance et de peinture. Elle a reçu une formation professionnelle dans la plupart de ces disciplines, mais c’est par ses rencontres avec les artistes marquants de son époque et par ses voyages et ses amitiés qu’elle peaufine sa pratique et complète son développement artistique. Son ouverture aux idées nouvelles et son ardeur dans l’expérimentation ont contribué à faire de Sullivan une des artistes les plus constantes et novatrices au Canada.

Danse

Françoise Sullivan commence des cours de danse classique dès l’âge de huit ans. Son professeur, Gérald Crevier (1912-1993), l’encourage et avec ses autres élèves les plus prometteuses, il l’emmène voir les Ballets russes quand la troupe se produit à Montréal pendant ses tournées nord-américaines. Pendant ces premières années, Sullivan et ses amis « vivent » et « respirent » la danse littéralement, et ils montent de façon régulière des spectacles pour les enfants du voisinage.

Sullivan étudie à l’École des beaux-arts de Montréal de 1940 à 1945, avec la peinture comme option principale. Malgré ses succès à l’École, dès la réception de son diplôme, elle met temporairement la peinture de côté et se concentre sur la danse. Elle s’est ensuite familiarisée avec les thèmes et les techniques artistiques modernes par ses rencontres avec des peintres comme Paul-Émile Borduas (1905-1960), Alfred Pellan (1906-1988) et Fernand Léger (1881-1955). À ce point du développement de sa carrière, elle cherche à transférer ces différents acquis dans le mouvement, retenant en particulier de ses discussions avec le groupe automatiste l’idée de réunifier l’esprit et le corps et de permettre l’expression des émotions d’une manière aussi directe que possible, utilisant un minimum de moyens. Mais, à cette époque, au Québec, il n’existe pas d’école ou de troupe de danse moderne ainsi, en 1945, Sullivan se tourne vers New York pour continuer à entretenir sa passion.

Elle y suit des cours auprès de plusieurs danseuses renommées, notamment Hanya Holm (1893-1992), Martha Graham (1894-1991), Pearl Primus (1919-1994) et La Meri (1899-1988), ainsi qu’auprès du chorégraphe Louis Horst (1884-1964). Mais sa principale mentore est Franziska Boas (1902-1988). Pour cette dernière, l’improvisation est le plus important outil pédagogique; elle utilisait un tambour ou un autre instrument exotique de sa grande collection pour marquer des rythmes et elle encourageait ses étudiants à bouger de manière spontanée. Cette approche, diamétralement opposée à la formation classique, est conçue pour libérer le corps et lui permettre de suivre ses propres impulsions. Sullivan étudie avec Boas pendant deux ans et elle devient membre fondatrice de la révolutionnaire, même si de courte durée, compagnie de danse interraciale, le Boas Dance Group (1945-1946).

À son retour à Montréal, Sullivan et son amie Jeanne Renaud (née en 1928) présentent leur premier récital de danse moderne en 1948. Ce récital inclut les pièces Dédale, Black and Tan, et Dualité, des œuvres dans lesquelles les danseuses refusent les mouvements de danse classique pour explorer plutôt les gestes expressifs simples issus de leurs exercices d’improvisation. Sullivan se taille bientôt une réputation de chorégraphe novatrice et prolifique et, dans les années 1950, elle profite des premiers jours de la télévision par sa réalisation de chorégraphies pour L’heure du concert (Concert Hour), une émission télévisuelle de musique classique qui a été en ondes, en anglais à CBC et en français à Radio-Canada, de 1954 à 1958.

Le projet de danse le plus connu de la carrière de Sullivan demeure Danse dans la neige, créé en février 1948 à l’extérieur de la ville d’Otterburn Park, au sud-est de Montréal. Cette danse devait faire partie d’un cycle représentant les quatre saisons. Pour chaque segment du projet global, Sullivan avait comme intention d’improviser une danse dans la nature, en interaction avec les éléments. La première des quatre, L’été, a été exécutée en juin 1947, sur une plage jonchée de rochers de granite rose qui s’étendent jusqu’à la mer, aux Escoumins, dans la région de la Côte-Nord du Québec. Vêtue d’un maillot de bain rouge vif, Sullivan saute d’un rocher à l’autre, se laissant animer par le vent, pour finalement disparaître derrière les collines. La danse de l’hiver, Danse dans la neige, est un dialogue avec la neige qu’elle exécute dans le silence sauf pour le bruit craquant de ses pas sur la couche de glace rugueuse recouvrant la neige. La danse du printemps devait avoir lieu sous la pluie du matin dans le Vieux-Montréal et celle de l’automne, dans une forêt au milieu des feuilles mortes tombées des arbres, mais ces danses n’ont pas été réalisées à l’époque. La planification devenait compliquée, toujours à la merci de la température, et Sullivan avait déjà commencé à se tourner vers de nouveaux projets.

Jusqu’à tard dans sa carrière, Sullivan a dansé et monté des chorégraphies à chaque fois qu’elle en avait l’occasion, et son impact a été très grand sur une nouvelle génération de danseurs, de danseuses et de chorégraphes, parmi lesquels Paul André Fortier (né en 1948), Robin Poitras (dates inconnues), Daniel Léveillé (né en 1952), Manon Levac (née en 1958), et Ginette Laurin (née en 1955). La pratique de Sullivan est toujours marquée par les techniques d’improvisation, par une gestuelle large et sans restriction et par l’utilisation du corps entier, incluant le visage, pour exprimer des émotions.

La danse est sans doute le moyen par lequel le mouvement automatiste s’est trouvé le plus accompli, en supprimant la dualité entre l’esprit et le corps et en donnant libre cours à l’énergie brute. Comme Sullivan l’explique dans « La danse et l’espoir », l’essai de 1948 qui fait partie du manifeste Refus global : « Le danseur doit donc libérer les énergies de son corps … Il y parviendra en se mettant lui-même dans un état de réceptivité, à la manière du médium. »

Sculpture

Françoise Sullivan s’est mise à la sculpture parce que cette pratique lui permettait de travailler tout en étant auprès de ses enfants. Avec son époux, Paterson Ewen (1925-2002), ils ont leur premier fils en 1950 et encore trois autres garçons au cours de la décennie. Sullivan installe un atelier dans le garage familial en 1959 et commence à expérimenter la sculpture avec de l’argile et du métal.

Jeanne Renaud (née en 1928), l’amie de Sullivan, danseuse et chorégraphe, sollicitait régulièrement les artistes de l’avant-garde leur demandant de concevoir des décors scéniques pour ses récitals. Un jour Sullivan accompagne Renaud lors d’une visite à l’atelier du sculpteur Armand Vaillancourt (né en 1929). Sullivan est aussitôt fascinée par les grandes sculptures et les tas de débris métalliques encombrant l’atelier. Lors de cette première rencontre, Vaillancourt prend quelques minutes pour lui faire une démonstration de sa manière de travailler. Il lui montre les rudiments de la soudure à l’arc et la coupe du métal avec une lampe à souder. Il lui met un casque de soudure sur la tête et l’invite à expérimenter. Pendant que Renaud et Vaillancourt discutent de leur collaboration, Sullivan parvient à réaliser deux petites œuvres. En 1960, elle s’inscrit comme étudiante à temps partiel à l’École des beaux-arts pour poursuivre sa formation et elle choisit un cours de sculpture donné par Louis Archambault (1915-2003), un artiste québécois influencé par le surréalisme. De plus, pour parfaire ses apprentissages, Sullivan prend des leçons de soudure conçues pour la formation de plombiers et d’ouvriers du bâtiment à l’École des métiers de Lachine.

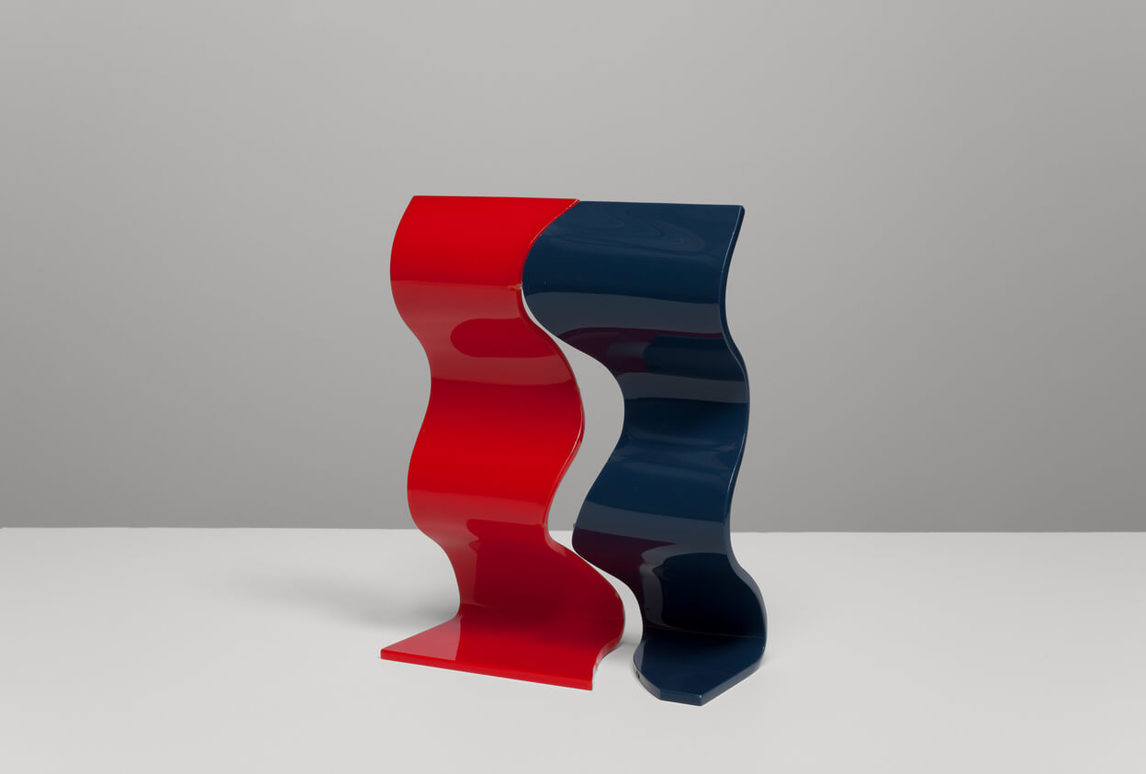

Sullivan aime le travail corporel que suppose la création de sculpture, qui lui rappelle la danse : « La sculpture, pour moi, c’était quelque chose de physique. Ça suivait la pensée automatiste. » Et ses premières œuvres mettent en évidence l’engagement physique que nécessite la sculpture, ainsi que la matérialité du médium : elle plie des formes métalliques et les soude ensemble, laissant visibles les points de jonction. Par exemple, pour les œuvres Chute concentrique, 1962, et Le progrès de la cruauté, 1964, elle parvient à préserver l’aspect brut du métal tout en réussissant à donner à ce matériau industriel une apparence étonnamment légère, et infusée d’énergie. L’effet résulte de l’interaction entre la matière et l’espace négatif, et le contraste entre la stabilité et l’asymétrie démontre une fine compréhension de l’espace tridimensionnel de la part de l’artiste. Même après 1964, quand Sullivan peint ses sculptures de couleurs brillantes comme Callooh Callay, 1967, et Aeris Ludus, 1967, les processus de coupe, de courbure et d’assemblage continuent d’être apparents.

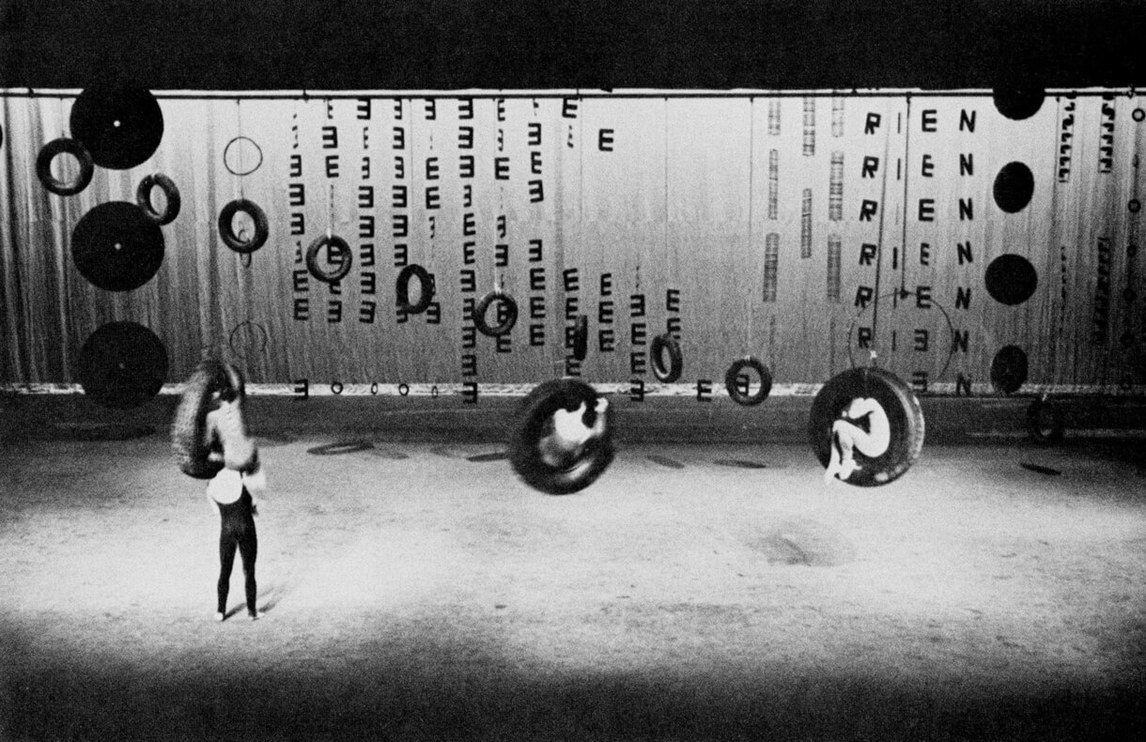

Durant la décennie 1960, Sullivan réalise des installations de grand format qui servent de décors dynamiques aux spectacles de danse de Jeanne Renaud et de Françoise Riopelle (née en 1927). En 1965, pour Rideau, pièce chorégraphiée par Jeanne Renaud, Sullivan conçoit un écran de pièces métalliques suspendues que les danseurs font se frapper les unes contre les autres pour créer un paysage sonore. En 1967, pour le décor de Centre-Élan du Groupe de la Place Royale, une des premières troupes de danse moderne du Québec sous la direction artistique de Jeanne Renaud, elle intègre, de manière ingénieuse, des pneus sur lesquels les danseurs grimpent et se balancent.

Vers le milieu des années 1960, les matières synthétiques malléables comme le Plexiglas offrent une gamme de possibilités nouvelles pour les créateurs. La transition vers le plastique, de plus en plus utilisé pour faire des meubles, des jouets et des appareils ménagers, semble naturelle pour Sullivan qui souhaite intégrer dans le quotidien les objets artistiques qu’elle réalise. Comme elle l’explique : « La sculpture m’apparait comme l’expression concrète et rigoureuse de ma saisie mobile de l’ambiance et du ton de notre époque. »

Le travail du plastique exige de maîtriser un lot de nouvelles techniques. Sullivan avait entendu dire que le propriétaire de Hickey Plastics, une entreprise spécialisée dans la production d’articles ménagers et de cadeaux en plastique, était amateur d’art. Elle prend contact avec lui et, bientôt, il lui est permis d’observer les ouvriers dans l’usine alors qu’ils réalisent leurs produits et elle peut même faire des expériences avec certains matériaux et outils, recevant des conseils des ouvriers auprès desquels elle travaille.

Si ses premières sculptures en Plexiglas présentent des couleurs vibrantes, avec des œuvres comme De une, 1968-1969, Sullivan privilégie bientôt les plastiques translucides qui peuvent mieux évoquer l’apesanteur. Étonnamment, même si elle exploite les matériaux et les procédés industriels, ses œuvres révèlent toujours une certaine humanité. La sensualité, qui a toujours caractérisé ses performances de danse, se retrouve dans les formes et le dynamisme de ses sculptures.

Art conceptuel et performance

Les années 1970 constituent une période d’expérimentation pour Françoise Sullivan, comme elles l’ont été pour beaucoup d’artistes de sa génération. Une de leurs principales préoccupations était la marchandisation de l’art et ce qu’ils considèrent comme une accumulation insensée d’objets dans les institutions. Comme Sullivan l’explique en 1973 : « J’ai un grand amour, au fond de moi-même, pour l’art, mais je suis mal à l’aise quand je prononce ce mot là. L’artiste consacre sa vie à faire un travail qui n’est presque plus possible. Notre monde est saturé d’objets d’art. Que faut-il faire alors? ». Par sa lecture de Hal Foster (né en 1955) et d’autres auteurs, Sullivan a le sentiment que le monde de l’art s’écroule.

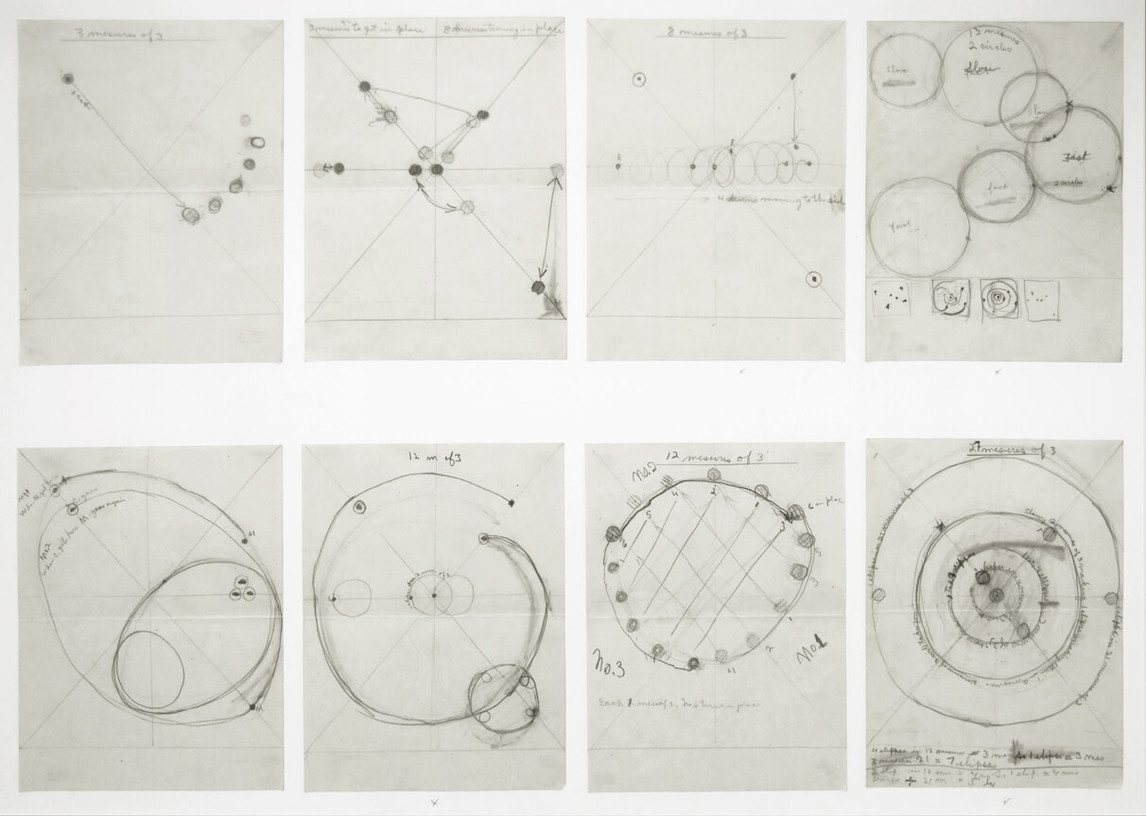

Sullivan définit l’art conceptuel comme une « démarche mentale de l’artiste illustrant le concept d’art ». Pour elle, « les moyens et les matériaux par lesquels [les artistes] concrétisent cette démarche [n’a] qu’une importance secondaire. Cette attitude donne la priorité à l’attitude sur la réalisation. » Cette disposition à expérimenter lui donne toute latitude pour explorer librement la photographie, le photomontage, l’écriture et la performance. Elle expose ses souvenirs personnels et les carnets de notes d’un récent voyage en Italie, ainsi que ses fluides corporels, à la Galerie III à Montréal en 1973, lors d’une exposition simplement intitulée Françoise Sullivan. Par son travail des divers médias, elle met de l’avant la poésie qui compose la vie quotidienne, le brouillage des frontières entre l’art, la vie et le rêve ainsi que la résurgence des archétypes et des mythes qui trouvent toujours un écho dans les préoccupations modernes. C’est en particulier par son utilisation de formes archétypales, comme le cercle dans son travail de performance, et par son intégration de figures de la mythologie grecque dans ses photomontages, que cette attitude artistique se manifeste.

Les œuvres de Sullivan les plus connues de cette période sont des performances. Elles appartiennent à la catégorie qu’Allan Kaprow (1927-2006), pionnier dans l’établissement des concepts de l’art performatif, a décrit au début des années 1960 comme des happenings, soit des événements artistiques qui ne correspondent pas aux traditions établies des arts visuels, du théâtre, ou de la danse, mais qui permettent néanmoins aux artistes d’expérimenter dans les domaines du mouvement corporel, des sons, de l’environnement et des textes écrits et parlés, ainsi que d’interagir avec d’autres performeurs ou avec le public. Les premières performances de Sullivan consistent en des promenades très sommairement planifiées à l’avance, documentées par la photographie. En 1970, elle marche du Musée d’art contemporain au Musée des beaux-arts de Montréal. Au cours de ses déambulations, elle prend des photographies de ce qu’elle voit. En 1973, elle se fait photographier alors qu’elle explore un parc industriel de raffineries pétrolières dans l’est de Montréal. En 1976, elle crée, pour le public, une promenade guidée au cœur du passé culturel montréalais, installant sur les trottoirs des vitrines d’exposition et des panneaux. Et en 1979, elle produit Chorégraphie pour cinq danseuses et cinq automobiles, une pièce durant laquelle les cinq artistes marchent et dansent alors qu’elles interagissent avec cinq automobiles dans le Vieux-Montréal.

Vers 1971, inspirée par un rêve qu’elle fait dans lequel elle se voit enfermée à l’extérieur de sa propre maison, Sullivan commence à photographier des portes et des fenêtres de bâtiments abandonnés. Alors qu’elle séjourne en Italie et en Grèce, elle réalise des photomontages de maisons de banlieue et de cabines téléphoniques remplies de grosses pierres. Lors d’un voyage en Irlande, Sullivan entreprend une série de performances très intenses sur le plan physique, dans lesquelles, minutieusement, elle déplace des pierres de différentes tailles pour boucher et dégager des portes et des fenêtres (Fenêtre bloquée et débloquée, 1978). Elle fait alors référence à un événement de l’histoire sociale irlandaise, lorsque les lords britanniques imposent une taxe d’habitation basée sur le nombre d’ouvertures d’une maison, taxe à laquelle les Irlandais se sont opposés en bloquant les fenêtres et les portes de leurs maisons. En 1979, lors d’un happening intitulé Accumulation, qui a lieu au musée Ferrare en Italie, elle dégage une embrasure de porte des pierres qui la bloquent et elle les réorganise en un large cercle disposé dans un espace libre. Pendant ce temps, à l’intérieur du musée, une jeune femme interprète Dédale, une chorégraphie montée par Sullivan en 1948. Elle crée aussi des œuvres qui intègrent les ruines de Delphes en Grèce, les utilisant plutôt comme un matériau qu’un simple arrière-plan : par exemple, pour l’œuvre Ombre de 1979, elle se fait photographier par David Moore (né en 1943) alors qu’elle se déplace parmi les ruines, créant avec son corps des ombres sur les grandes surfaces de pierre.

Les mêmes idées sont récurrentes dans plusieurs de ses œuvres réalisées selon différents moyens d’expressions, de fait, les limites entre la performance et sa médiation sont confondues. À cette étape de sa carrière, la discipline artistique était secondaire pour Sullivan : « Ce qui comptait vraiment, c’était l’idée. »

Peinture

Enfant, Françoise Sullivan aime la peinture et la considère comme « le plus grand de tous les arts. » C’est pourquoi elle opte pour la peinture lorsqu’elle s’inscrit à l’École des beaux-arts en 1940, mais sa formation académique lui semble insuffisante. Elle est attirée par les œuvres modernes européennes qu’elle connaît par les livres et les expositions et elle intègre dans ses premières peintures, comme Tête amérindienne I, 1941, et Portrait de femme, v. 1945, de larges coups de pinceau et une palette non-naturaliste évocatrice du travail d’Henri Matisse (1869-1954), d’André Derain (1880-1954) et d’autres. Sa rencontre avec Paul-Émile Borduas et les autres artistes qui allaient devenir les Automatistes a aussi eu un impact important sur son travail. Elle ne s’est jamais considérée pleinement comme une peintre automatiste, mais cependant elle affirme : « Je ne suis pas arrivée à faire de la peinture automatiste. Mais en danse, j’y arrivais très bien. » Elle choisit de poursuivre sa carrière de danseuse dans sa jeunesse, espérant retourner un jour à la peinture.

Sullivan n’a pas repris les pinceaux avant la fin des années 1970. Le monde de l’art était alors dominé par les nouveaux types de pratiques, comme la performance et l’installation, que Sullivan avait explorées pendant une décennie. Évoluant à contre-courant, elle retourne à ses premières amours. « J’ai choisi la spécificité de la peinture dans ses matériaux traditionnels comme position de résistance, parce que c’est celle qui a été le plus durement dénigrée depuis plus de trente ans. »

Les peintures de maturité de Sullivan portent les traces de ses expériences de danseuse, de sculptrice et de performeuse. Organisées en séries, elles mettent en évidence les intérêts artistiques spécifiques de Sullivan dans son travail de l’époque. Le cycle Tondo, 1980-1982, par exemple, consiste en de grandes toiles circulaires. Ayant été visiblement découpées et réassemblées, elles soulignent le travail humain qui en est la source. Le Cycle crétois, 1983-1985, par son utilisation de figures imaginaires à connotation mythologique, reflète son intérêt continu pour le mythe et les archétypes.

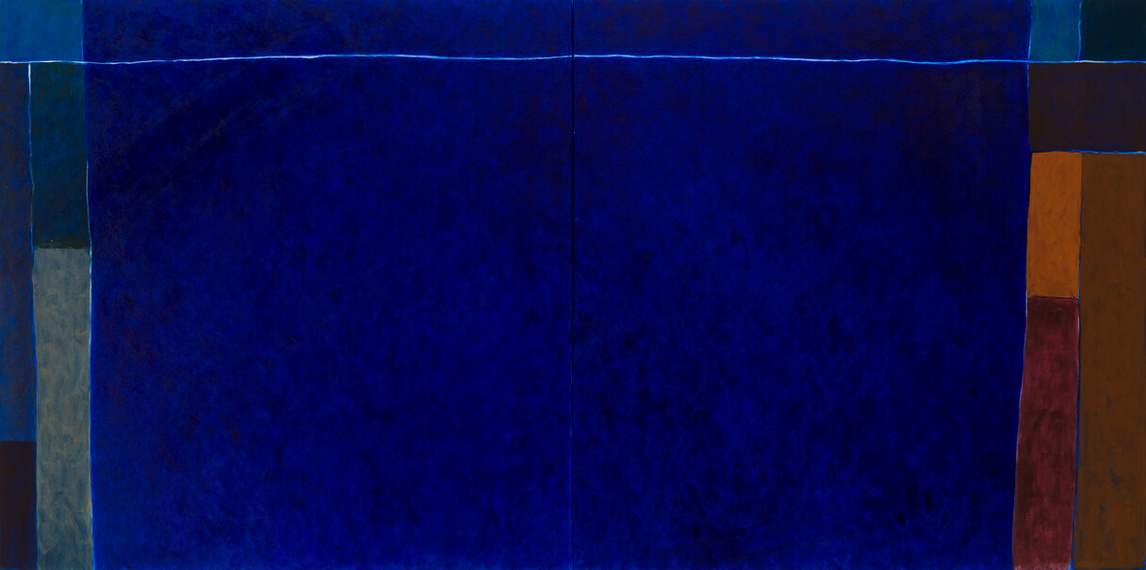

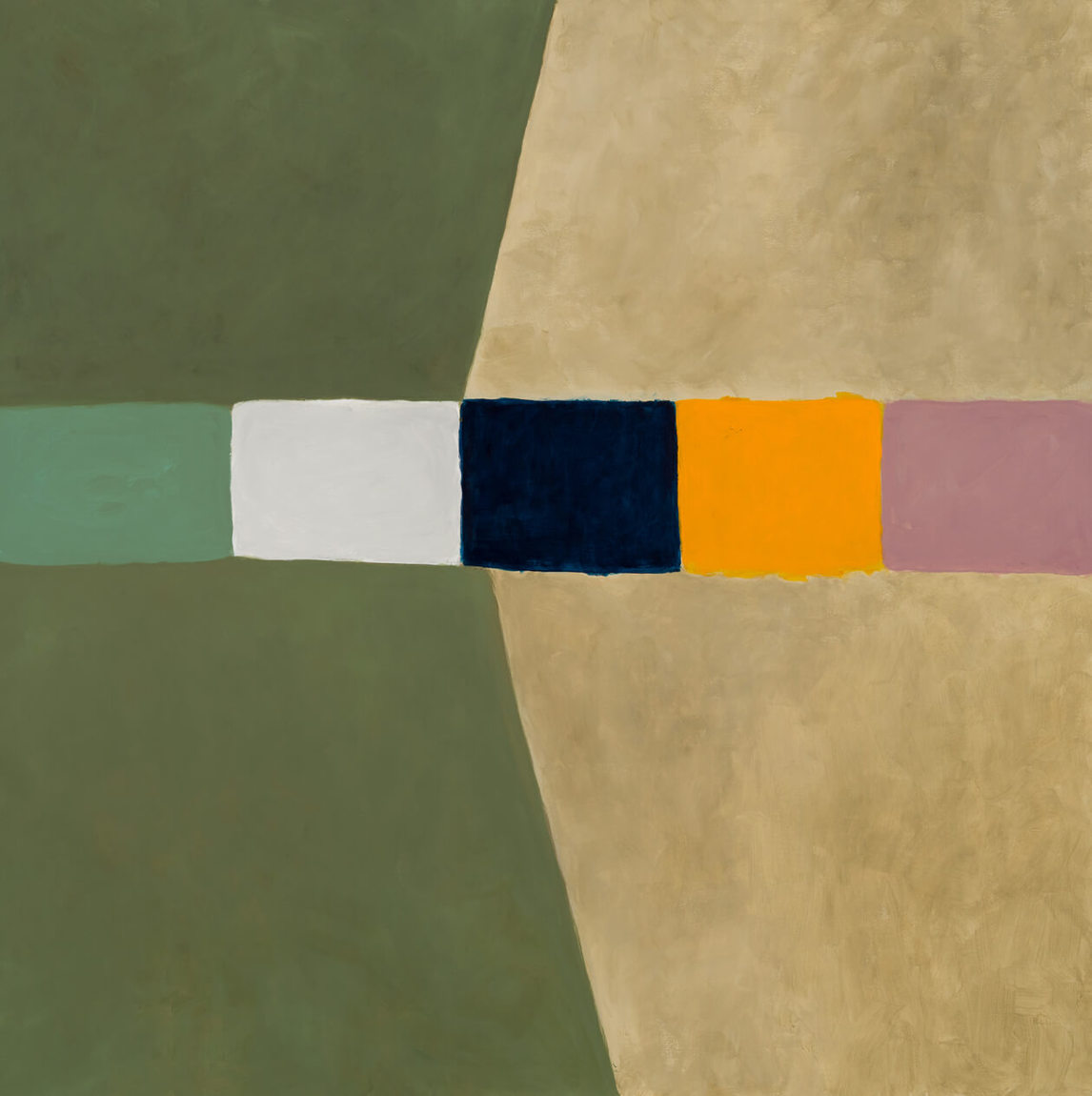

À partir du début des années 1990, la peinture de Sullivan devient progressivement plus abstraite. Des séries comme Rouges, 1997–2016, Hommages, 2002–2003, et Série océane, 2005–2006, présentent des surfaces monochromes animées par de légères variations de nuances et de coups de pinceau donnant un effet vibrant. Dans les séries Edge, 2007; Jeux, 2013-2015; Proportio, 2015; et Bloom, 2015-2016, des subdivisions internes et des relations entre les champs asymétriques créent une tension visuelle et dramatique tout en préservant une fragile harmonie. L’approche de Sullivan pour la série Only Red (Juste rouge), 2016, est très similaire à sa façon de concevoir l’art conceptuel : elle se fixe une tâche simple, celle de réaliser ses peintures dans divers tons de rouge, tâche qu’elle enchaîne de manière répétitive.

La maîtrise de la couleur chez Sullivan est remarquable. Ses œuvres en camaïeux subtils, ou celles construites en juxtapositions idiosyncrasiques et stridentes de champs colorés, semblent briller de l’intérieur. Pour Sullivan, la couleur est émotion pure et résonne de façon primale. Comme elle l’explique : « Je voudrais retrouver la vibration de l’instant où on se sent vivre intensément, et provoquer cette sensation de soi dans un moment présent et éphémère. » C’est un effet qui se trouve renforcé par les coups de pinceau expressifs de Sullivan et par sa prédilection pour les peintures de grand format qui favorisent une expérience immersive.

Le plus grand défi que rencontrent les peintres face à l’abstraction est celui de devoir continuellement renouveler leur travail et de créer des surfaces attirantes sans l’aide de motifs reconnaissables. Pour Sullivan, cela signifie travailler par improvisation. Elle ne fait jamais de croquis préparatoires, elle essaie plutôt d’établir un dialogue avec l’œuvre. Selon ses propres termes, « la réelle satisfaction de l’art se retrouve au niveau de l’expérience. L’œuvre se construit en se faisant, dans le dialogue entre l’artiste et la peinture, entre la touche et la forme, qui se dégage à même le processus. » Grâce à sa formation de danseuse, Sullivan est probablement plus consciente que la plupart des autres peintres de l’effet de son propre mouvement créateur, à la fois spontané et maîtrisé. C’est une des caractéristiques spécifiques de ses peintures et une source importante de l’énergie qu’elles dégagent.

À propos de l’auteure

À propos de l’auteure

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements