Pendant plus de soixante-dix ans, Françoise Sullivan a été très active sur la scène artistique montréalaise et l’une des personnalités importantes de ses événements culturels. À titre d’artiste, membre féminine remarquable du groupe des Automatistes, elle a apporté une nouvelle sensibilité visuelle à l’art au Québec et ses écrits aussi bien que ses conférences publiques se sont avérés déterminants alors que la critique se concentrait principalement sur la pratique picturale des artistes masculins. Malgré ses constantes expérimentations et ses différentes approches de création artistique, c’est toujours la libre expressivité et l’improvisation qui demeurent ses moyens privilégiés pour libérer l’énergie créatrice.

Être une artiste et une femme

Avant les années 1970, les questions de genre étaient rarement discutées dans les écrits sur l’art au Québec. Toutefois, dès les années 1920, la participation des femmes aux expositions était souvent rapportée, parce qu’elle était inhabituelle. Même dans les cas où leur travail était considéré comme novateur et important, comme notamment celui de Prudence Heward (1896-1947), de Sarah Robertson (1891-1948) et d’Anne Savage (1896-1971), il est toujours qualifié de « féminin » et donc différent par nature de celui de leurs homologues masculins. Dans un de ses premiers essais, « La peinture féminine », écrit en 1943, Françoise Sullivan partage cet a priori courant sur le travail de l’artiste femme : « La peinture, sous son doigt de fée, se trouve transformée; on est loin de la peinture masculine, son art est de sensibilité différente. »

Et pourtant, dans sa propre carrière artistique, Sullivan n’a jamais été limitée par les stéréotypes. En fait, les femmes sont exceptionnellement bien représentées dans le groupe des Automatistes, dont Sullivan est membre dans les années 1940 : sept des seize signataires du manifeste Refus global sont des femmes et elles ont pu s’épanouir dans le contexte de rejet des traditions artistiques établies reconnu au mouvement. De plus, Sullivan évite de recourir aux stratégies essentialistes qui sont devenues populaires dans les cercles féministes des années 1970, avec le travail de Judy Chicago (née en 1939), Nancy Spero (1926-2009) et Mary Beth Edelson (née en 1933), qui ont largement appuyé leurs œuvres sur des images de parties génitales féminines ou sur la figure de Gaia, la mère ancestrale de toute vie. Sullivan ne se voit pas comme une féministe, ni même comme une artiste femme, mais comme une personne qui travaille avec toutes les capacités dont elle dispose. Comme elle l’expliquait lors d’un entretien au Musée des beaux-arts du Canada en 1993 : « Je n’ai jamais pensé ne pas faire quelque chose parce que j’étais une femme; je le faisais tout simplement. »

Une artiste aux multiples pratiques

Peu d’artistes ont exprimé leur art par un aussi large éventail de moyens que Sullivan; elle est vraiment une pionnière dans cette aisance à passer si librement d’une discipline à une autre. À l’adolescence, entre 1940 et 1945, elle étudie la peinture à l’École des beaux-arts de Montréal; jeune femme, elle élabore une carrière de danseuse avec grand succès; après la naissance de ses enfants, elle devient sculptrice renommée; dans les années 1970, elle pratique l’art conceptuel et la performance; et enfin, en 1979, elle retourne à ses premières amours, la peinture.

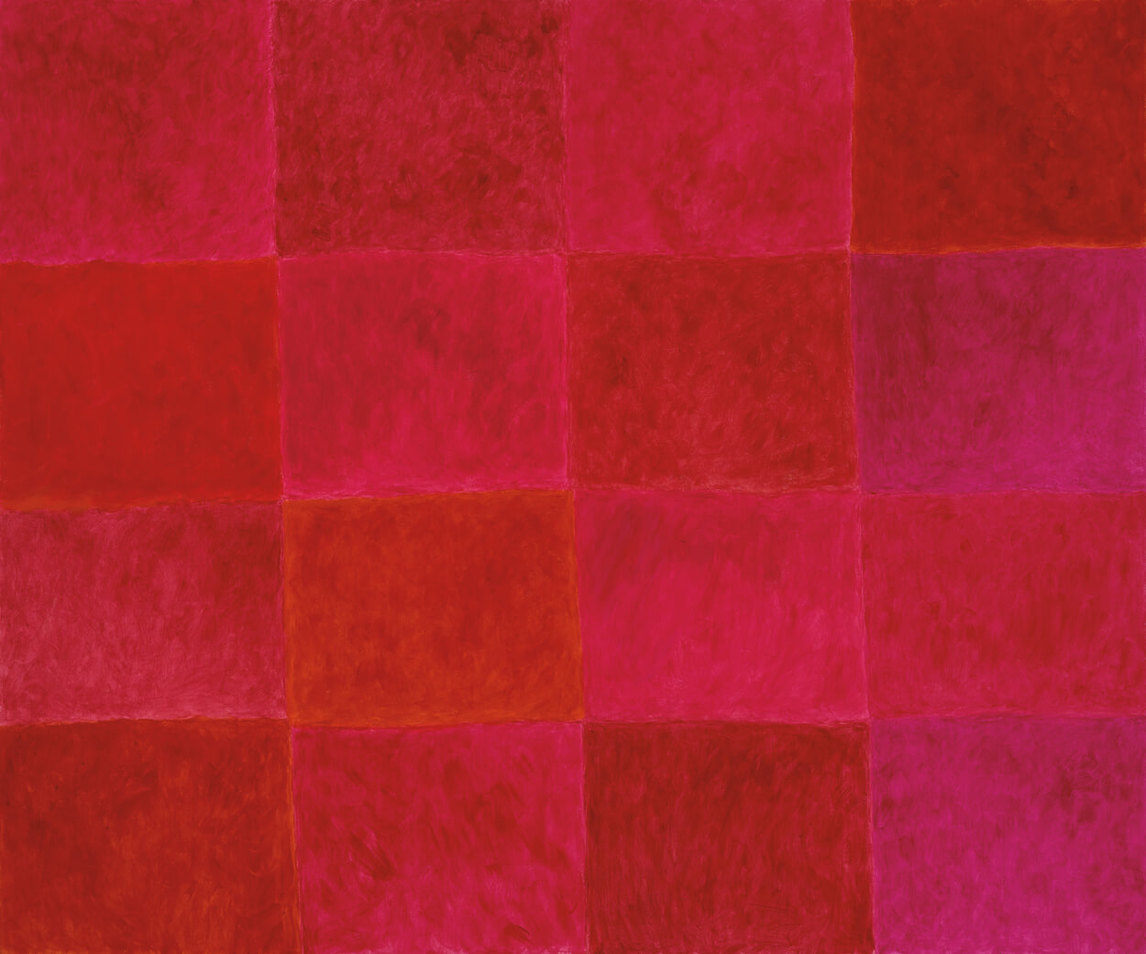

Ces différents moyens d’expression requièrent des compétences et des techniques variées, que Sullivan maîtrise, démontrant implication, concentration et une créativité illimitée. Mais des fils directeurs s’entrelacent entre les différentes facettes de son travail et révèlent l’évolution de l’artiste tout au long de sa carrière. Danse dans la neige, 1948, par exemple, une œuvre improvisée qui permet au corps de la danseuse de suivre ses impulsions et d’exprimer librement ses émotions, a nettement été influencée par les discussions sur l’automatisme et la liberté créatrice qu’elle avait avec Paul-Émile Borduas (1905-1960) au début des années 1940. Ses sculptures, qu’elles soient faites d’acier, comme Callooh Callay, 1967, ou moulée dans le Plexiglas, comme De une, 1968-1969, semblent défier la gravité, donnant une impression de mouvement et d’apesanteur, certainement redevable à sa formation de danseuse et à sa compréhension du mouvement dans l’espace tridimensionnel. Le travail conceptuel de Sullivan et particulièrement ses performances de marche comme Promenade entre le Musée d’art contemporain et le Musée des beaux-arts de Montréal, 1970, font se rejoindre le mouvement du corps et une sensibilité sculpturale, en lien avec l’environnement dans lequel elles se déroulent. Et ses peintures ultérieures reprennent des éléments tirés de toutes les expériences développées au cours de sa carrière : la série de peintures Tondo de 1980-1982 incorpore des éléments tridimensionnels, les monochromes de la série Hommages, réalisée en 2002-2003, révèlent l’improvisation et les gestes du corps de l’artiste alors qu’elle peint, tandis que la série Only Red (Juste rouge), 2016, reprend les méthodes de l’art conceptuel. Pour cette série d’ailleurs, Sullivan s’est donné une simple tâche qu’elle répète avec seulement de très légères variations d’une œuvre à l’autre, peignant chacune avec une variété de rouges.

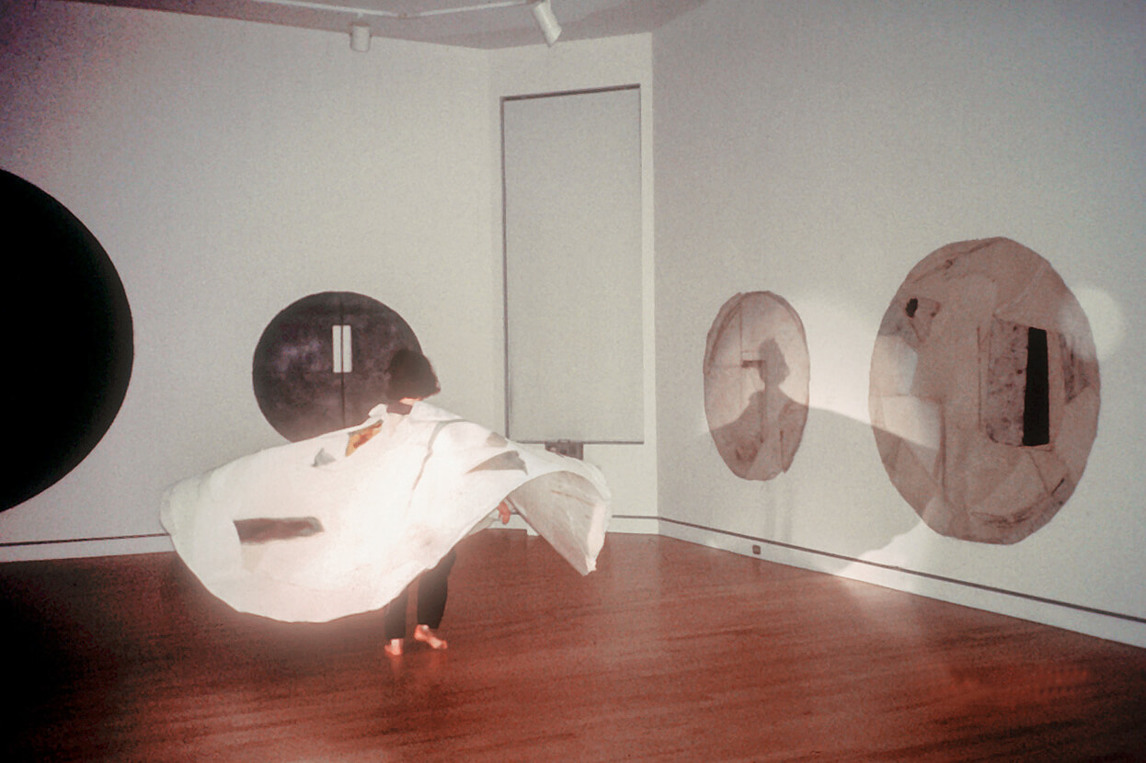

À quelques occasions, la facilité de Sullivan dans la transition d’un mode d’expression à un autre se traduit en interdisciplinarité; dans ces cas, elle réalise des œuvres qui n’appartiennent ni à la danse, ni à la sculpture, ni à l’art conceptuel ou à la peinture, mais qui créent plutôt, entre ces disciplines, des relations entièrement nouvelles. Avec Jeanne Renaud (née en 1928), elles sont en effet à l’avant-garde du travail interdisciplinaire lorsqu’elles présentent huit chorégraphies inédites à la Ross House en 1948 et font se réconcilier la danse, la musique, la poésie et les arts visuels d’une façon rarement vue auparavant. Elles intègrent la musique de Pierre Mercure, de Duke Ellington et d’Édith Piaf, les costumes et décors réalisés par le peintre automatiste Jean-Paul Mousseau (1927-1991) et la poésie surréaliste de la signataire de Refus global, Thérèse Renaud (1927-2005), lue pendant la performance par le poète automatiste Claude Gauvreau (1925-1971). En 1979, lors d’un happening intitulé Accumulation qui a lieu au musée Ferrare en Italie, Sullivan déplace les pierres qui bloquent une porte et les arrange en un large cercle, tandis que Paul-André Fortier, Daniel Soulières, Daniel Léveillé, Michèle Febvre et Ginette Laurin y dansent à l’intérieur. Laurin exécute Dédale, une chorégraphie d’abord interprétée par Sullivan lors du récital à la Ross House en 1948. Et en 1993, elle monte la chorégraphie Je parle lors de la rétrospective Françoise Sullivan au Musée national des beaux-arts du Québec, durant laquelle Ginette Boutin tourbillonne, vêtue d’une des peintures Tondo de Sullivan, la toile montant et descendant au rythme de sa rotation. Pendant qu’elle tourne, la danseuse déclame : « Je parle le pin, le sapin, le peuplier … je parle le sentier de l‘aube … je parle la grande main du vent … je parle la nuit faite avec le corbeau », etc. Ces œuvres inclassables sont toutes des fusions entre art visuel, danse et poésie et elles incitent les spectateurs et spectatrices à laisser tomber leurs attentes d’un art aux traditions séculaires consacrées par l’usage.

Même si les critiques d’art n’ont pas accordé beaucoup d’attention à ces pratiques, privilégiant plutôt celles plus établies comme la peinture, l’approche artistique novatrice de Sullivan et sa disposition à effacer les frontières disciplinaires ont néanmoins influencé une nouvelle génération d’artistes canadiens qui ont connu son travail par la documentation photographique, les textes qu’elle a écrits et les expositions rétrospectives de son œuvre. Parmi ces artistes, on retrouve la peintre Monique Régimbald-Zeiber (née en 1947), qui se sent une parenté proche avec la pratique diversifiée de Sullivan; la peintre Lise Boisseau (née en 1956), qui a créé une série de dessins à l’encre inspirés par les chorégraphies de Sullivan; la danseuse et artiste plasticienne Lise Gagnon (née en 1962), dont la vidéo intitulée Élégie : La danse dans la neige, 2015, constitue un hommage à Sullivan; et l’artiste pratiquant la performance et l’installation Luis Jacob (né en 1970), qui a, lui aussi, revu Danse dans la neige, 1948, d’une façon très personnelle dans son installation composée de trois vidéos de 2007, A Dance for Those of Us Whose Hearts Have Turned to Ice (Une danse pour ceux d’entre nous dont le cœur s’est transformé en glace) présentée à Documenta 12 à Kassel en Allemagne.

Libérer les forces créatrices

Un intérêt pour l’art des peuples non-européens se répand dans les cercles d’artistes d’Europe et d’Amérique du Nord durant la première moitié du vingtième siècle, influençant notamment le travail des cubistes, des expressionnistes, des surréalistes et de beaucoup d’autres. Le mot « primitivisme » est utilisé comme un terme fourre-tout pour désigner l’appropriation, par des artistes qui ont reçu une formation académique, de motifs, de techniques, ou de types de composition tirés de traditions artistiques africaines, asiatiques, ou d’autres traditions non-européennes. Ce terme sous-entend que ces artistes exploitent l’énergie primale et les émotions qui ne proviennent pas de leur société moderne et ou de leur propre formation et culture.

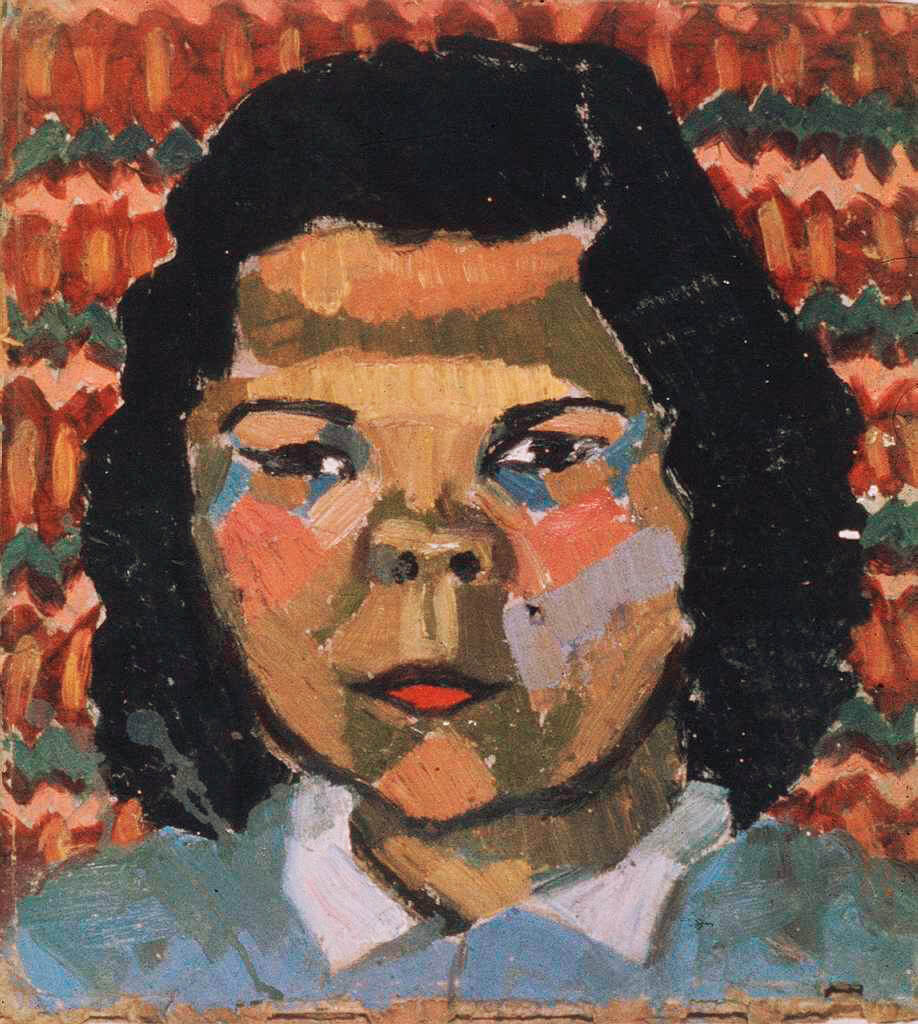

Sullivan se familiarise avec cette tendance lorsqu’elle étudie à l’École des beaux-arts au début des années 1940. Peu satisfaite de la formation académique qu’elle reçoit, son intérêt se porte vers la peinture des modernistes français, en particulier celle de Pierre Bonnard (1867-1947), d’Henri Matisse (1869-1954) et des fauves, qui puisent leur inspiration dans l’art africain et japonais. Dans certaines de ses toutes premières peintures, Tête amérindienne I, 1941, et Tête amérindienne II, 1941, Sullivan leur emprunte leur coup de pinceau apparent et l’utilisation non conventionnelle des couleurs pour représenter ses sujets d’une manière qui souligne leur altérité.

L’automatisme, influencé par les conceptions freudiennes d’association libre et d’inconscient, cherche à libérer la subjectivité et à permettre aux artistes de retrouver un soi plus vrai, plus original. Sullivan appréhende les théories de l’inconscient qu’elle met plus avant en relation avec le « primitif » par sa collaboration avec Franziska Boas (1902-1988), avec qui elle étudie la danse à New York dans les années 1940. Boas organise des séminaires d’anthropologie pour ses étudiants, les encourageant à découvrir la danse des différentes cultures. Elle les forme aussi à l’écoute de musique non-européenne, alors qu’elle en bat les rythmes sur les instruments qu’elle a rapportés du monde entier. Dans ce contexte, Sullivan et sa cohorte lisent aussi les écrits du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Ce dernier était alors extrêmement influent dans les cercles artistiques de New York, particulièrement pour sa compréhension des modèles d’archétypes—motifs universels et archaïques qui proviennent de l’inconscient collectif. La psychanalyse jungienne a marqué la production des peintres de l’expressionnisme abstrait, comme Jackson Pollock (1912–1956) et Mark Rothko (1903–1970), ainsi que celle de danseurs et chorégraphes comme Boas, Martha Graham (1894-1991), Pearl Primus (1919-1994) et Merce Cunningham (1919-2009), qui tour à tour sont devenus des modèles pour Sullivan. Comme elle le relate : « Nous pensions que d’étudier les peuples primitifs pouvaient nous aider à trouver de nouvelles choses à dire, en tant que chorégraphes. »

![Martha Graham, Letter to the World (Kick) (Martha Graham, Lettre au monde [coup de pied]), par Barbara Morgan, 1940.](/wp-content/uploads/2020/09/art-books_30_martha-graham-letter-to-the-world-kick-contextual.jpg)

Pour Sullivan, les œuvres de danse animées par l’improvisation sont une occasion de puiser dans l’inconscient collectif, et des chorégraphies comme Dédale, 1948, Hiérophanie, 1978, et Labyrinthe, 1981, culminent en des spirales frénétiques qui rappellent les danses rituelles. La spirale est un archétype, en termes jungiens. C’est le symbole du retour perpétuel aux origines et de la transcendance de soi. Dans la carrière de Sullivan, cette forme de la spirale réapparaît dans divers médias, parfois modifiée en un cercle, un serpentin, un labyrinthe, ou un cycle. On la retrouve plus particulièrement dans les sculptures spiralées en Plexiglas, dans les accumulations circulaires de pierres créées en Grèce dans les années 1970, dans la série d’estampes de 1981, intitulée Labyrinthe, et dans les peintures circulaires du Cycle crétois de 1983-1985, peuplées de figures mythologiques qui lui sont inspirées par ses visites à des sites archéologiques.

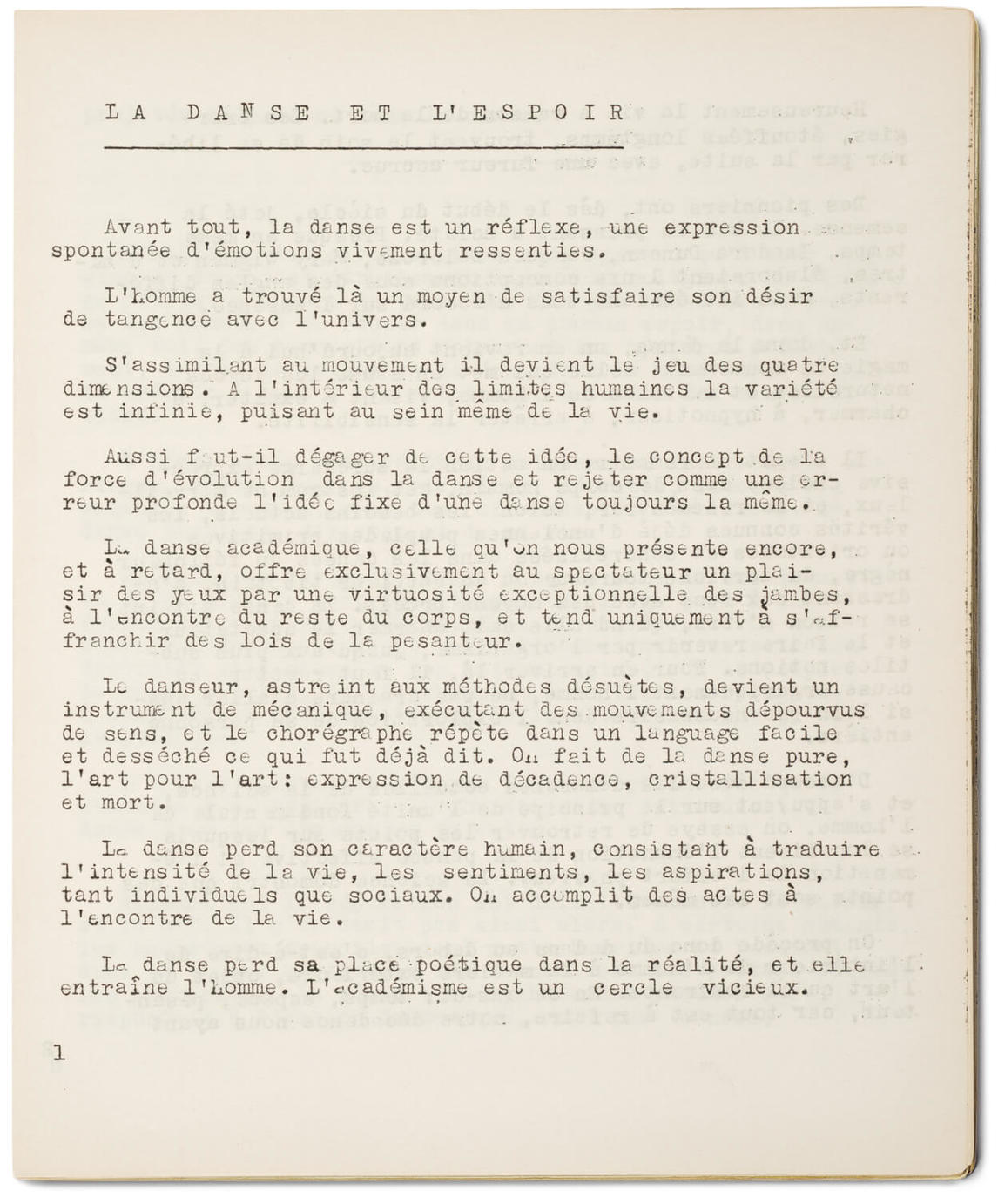

L’essai de Sullivan « La danse et l’espoir » de 1948 exprime sa réflexion sur le nouveau souffle que l’énergie primale des cultures antiques et indigènes donne à l’art tout en constituant un défi envers les règles établies, tant de l’académie que de la société. Mais Sullivan comprend bien qu’il est futile de reproduire les formes d’expressivité qui proviennent d’autres sociétés. Pour elle, il est plutôt nécessaire d’en inventer de nouvelles, capables d’éveiller une énergie créatrice dans un langage qui soit intelligible à un public contemporain. Comme elle l’explique : « Il faut comprendre qu’on n’est pas libre de choisir un genre de danse; il ne s’agit pas d’ethnologie, mais bien de vie actuelle. L’art fleurit uniquement sur les problèmes intéressant l’époque, toujours dirigés vers l’inconnu. »

Manifestes et écrits sur l’art

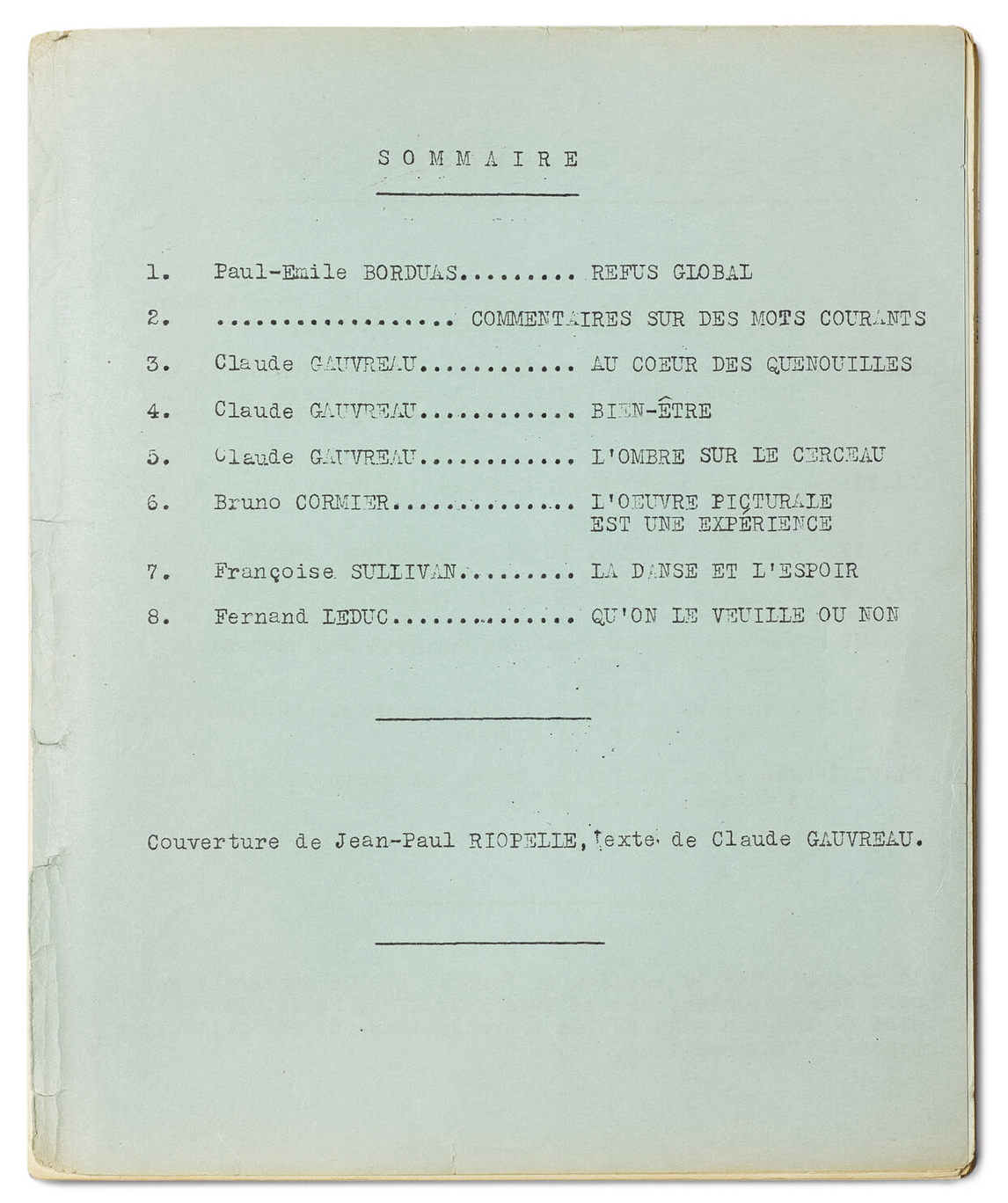

Plusieurs manifestes d’artistes ont été écrits au Québec au cours du vingtième siècle. Le plus célèbre et le plus controversé est sans contredit Refus global, publié à Montréal le 9 août 1948. Seize artistes connus sous le nom d‘Automatistes signent le manifeste, qui rejette complètement les valeurs et les normes sociales, artistiques et psychologiques du Québec d’alors et qui propose que l’émancipation sociale et individuelle puisse être atteinte par la créativité et l’ouverture à l’inconscient : « Que ceux tentés par l’aventure se joignent à nous. Au terme imaginable, nous entrevoyons l’homme libéré de ses chaînes inutiles, réaliser dans l’ordre imprévu, nécessaire de la spontanéité, dans l’anarchie resplendissante, la plénitude de ses dons individuels. »

Refus global a provoqué un tollé dans la société québécoise de l’époque; Paul-Émile Borduas, le chef de file des Automatistes, perd son emploi d’enseignant et plusieurs parmi les autres signataires quittent le pays pour poursuivre leur carrière ailleurs. Ce texte est maintenant considéré comme fondateur en ayant contribué, de manière significative, à l’entrée du Québec dans la modernité culturelle et sociale.

Françoise Sullivan n’a pas été que simple signataire de Refus global; elle a rédigé un texte qui a été publié avec le manifeste. « La danse et l’espoir » expose sa conception de la danse moderne et sa conviction qu’elle peut permettre d’accéder à la liberté personnelle et à la conscience de son environnement. Durant toute sa carrière, Sullivan a publié des écrits qui décrivent son travail, ses influences et sa compréhension du rôle que l’art peut jouer dans la société contemporaine. Dans son premier texte « La peinture féminine », 1943, elle commente la peinture contemporaine des femmes; dans « Je précise », 1978, elle porte un regard rétrospectif sur son œuvre de danse; dans « Salue Zarathoustra », 2001, elle souligne la nature individuelle du processus artistique. Elle intègre de courts textes et des poésies dans les catalogues d’exposition et offre aussi d’autres écrits durant les expositions. Sullivan prend aussi la parole lors d’événements publics. Une conférence consacrée aux pratiques conceptuelles, au cours de laquelle elle explique pourquoi les artistes contemporains se détournent alors de la fabrication d’objets pour mieux se concentrer sur le processus créateur, que Sullivan donne à l’Université du Québec en avril 1975, est désormais considérée comme un moment clé dans l’histoire de l’art du Québec.

Comme le souligne l’historienne de l’art Rose-Marie Arbour, les écrits des artistes femmes, en particulier celles qui travaillent dans des médias non traditionnels, ont joué un rôle crucial au début du vingtième siècle. La raison en est que la critique d’art tend alors à préconiser la peinture et le travail des artistes hommes. Sans les écrits de Sullivan, beaucoup de ses idées et l’importance de ses premières œuvres auraient été perdues. Mais pour Sullivan, l’écriture n’était pas simplement un moyen de documenter ou d’expliquer sa pratique artistique; c’était une autre façon d’explorer les chemins de la créativité et de la communication.

Documenter et recréer les œuvres d’art

Lorsqu’en 1947, Françoise Sullivan a pour projet de créer un cycle de danse improvisée basé sur les saisons, elle sait qu’elle doit innover en le documentant d’une nouvelle façon. Les systèmes traditionnels de notation utilisés pour la danse et la chorégraphie n’étaient pas appropriés pour l’improvisation et elle souhaitait laisser une trace de l’événement éphémère qui, de plus, ne se produisait pas devant public.

L’été est une danse réalisée aux Escoumins dans la région de la Côte-Nord du Québec à l’été 1947. L’événement est capté par la mère de Sullivan avec une caméra 16mm, une technologie qui existait depuis environ le milieu des années 1920, mais qui ne s’était pas encore taillée une place substantielle dans le monde de l’art. Danse dans la neige est exécutée en février 1948 à l’extérieur de la ville d’Otterburn Park au sud-est de Montréal. Sullivan avait prévu que Jean-Paul Riopelle (1923-2002) filme l’événement, utilisant la caméra de la famille Sullivan. Ce n’est que par hasard que Maurice Perron (1924-1999) ait été là au même moment. Perron a étudié à l’École du meuble avec Riopelle et il fait partie du groupe automatiste, dont il photographie fréquemment les membres lors d’événements sociaux ou dans leurs ateliers. Se tenant à côté de Riopelle, il a capté des images fixes de la danse. Malheureusement, les bobines des films captés par la mère de Sullivan et par Riopelle ont été perdues. Les magnifiques photographies de Perron demeurent donc les seuls documents témoins de l’événement.

Près de trente ans plus tard, Sullivan choisit dix-sept des images prises par Perron en 1948 pour représenter Danse dans la neige lors d’une exposition solo de 1978 au Musée d’art contemporain de Montréal et pour la publication d’un portfolio de feuillets libres produit en édition limitée pour l’occasion. Consciente de l’importance de la médiation pouvant influencer la réception et la compréhension historique d’une œuvre d’art, elle choisit les images pour leur capacité à synthétiser l’énergie et le flux de la danse, les arrangeant en un ordre de mouvements qui reprend les séquences telles qu’elles se sont déroulées. Perron, de son côté, a exposé les photographies à plusieurs reprises, changeant l’ordre et ajoutant davantage d’images originales à la série. Cette différence de présentation des photographies entre Sullivan et Perron met bien en évidence le double rôle de ces images, ressources documentant la performance pour Sullivan, et œuvres d’art à part entière pour Perron.

Après cette première expérience, Sullivan a pris l’habitude d’enregistrer son travail. Elle documente son point de vue avec un appareil photo alors qu’elle traverse la ville dans une performance intitulée Promenade entre le Musée d’art contemporain et le Musée des beaux-arts de Montréal, 1970, et, lorsqu’elle ne le fait pas elle-même, elle demande à des amis de filmer et de prendre des photos des happenings des années 1970, durant lesquels elle produit les accumulations de pierre et d’autres matériaux. Les images capturées sont exposées postérieurement et certaines se retrouvent dans des collections muséales. L’artiste sélectionne avec soin les documents qu’elle souhaite montrer, lui permettant de conserver elle-même un certain contrôle de son image et de la réception de son travail par la critique et le public. Dès la seconde moitié du vingtième siècle, beaucoup d’artistes canadiens, comme Tanya Mars (née en 1948), Istvan Kantor (né en 1949) et Johanna Householder (née en 1949), expérimentant des pratiques temporelles ou conceptuelles de l’art, ont pris cette même habitude.

La documentation des performances de Sullivan est d’une importance critique dans son corpus d’œuvres, puisqu’elle constitue souvent la seule expérience que peut en avoir le public et qu’elle a souvent généré d’importantes œuvres subséquentes. Par exemple, les photographies prises en 1973, pour documenter Promenade parmi les raffineries de pétrole, ont été réutilisées une année plus tard, en 1974, dans un photomontage intitulé Rencontre avec Apollon archaïque. Mais l’exemple le plus percutant est Les saisons Sullivan, 2007, un film en quatre parties, accompagné d’un portfolio photographique en édition limitée. Le projet, mis de l’avant par Louise Déry, la directrice de la Galerie de l’UQAM, avait comme intention de compléter et de donner une seconde vie à l’ambitieux cycle de danse de 1947-1948. Sullivan avait exécuté l’été et l’hiver, mais les improvisations prévues sur les thèmes de l’automne et du printemps n’avaient jamais eu lieu. Soixante ans plus tard, travaillant de mémoire, et à partir des photographies de Perron, elle monte la chorégraphie des quatre danses et embauche des danseuses pour les exécuter. Celles-ci, à leur tour, ont été photographiées par Marion Landry (née en 1974) et documentées en quatre courts-métrages sous la direction conjointe du peintre et vidéographe Mario Côté (né en 1954) et de Sullivan, devenant aussi des œuvres d’art à part entière.

Même si une certaine spontanéité a nécessairement été perdue dans la reconstitution de 2007, ce qui comptait vraiment pour Sullivan était que l’esprit de l’œuvre, soit la relation entre la danseuse et son environnement, soit aussi près de l’original que possible. La préservation du travail de danse de Sullivan par le biais de films est un projet en cours. En 2008, Mario Côté a recréé Dédale, 1948, et, en 2015, Black and Tan,1948, interprété par Ginette Boutin. La réactualisation des deux chorégraphies, créées et produites par Sullivan en 1948 lors du récital organisé avec Jeanne Renaud à la Ross House, s’est faite en se basant sur des photographies, des notes chorégraphiques et des discussions avec Sullivan, qui a travaillé avec les danseuses.

Si, par la reconstitution filmée, ces œuvres peuvent maintenant être appréciées, Danse dans la neige a joui d’une seconde vie quand Luis Jacob (né en 1970) se l’est appropriée en 2007, en en faisant son inspiration pour une installation composée de trois vidéos. Une danse pour ceux d’entre nous dont le cœur s’est transformé en glace est un hommage à la performance pionnière de 1948, réalisée de façon à parler du genre, de la diversité culturelle et de bien d’autres préoccupations artistiques qui sont cruciales pour bon nombre d’artistes de la génération de Jacob.

À propos de l’auteure

À propos de l’auteure

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements