Françoise Sullivan (née en 1923) est surtout connue en tant que pionnière de la danse moderne et comme l’une des signataires du manifeste de 1948, Refus global. Mais Sullivan a aussi produit un vaste corpus d’œuvres de performance et d’installation, ainsi que des photographies, des sculptures et des peintures toutes rassemblées autour des questions de l’énergie primale, du mouvement, de l’improvisation et de la relation de l’art à son environnement. Par sa carrière qui s’étend sur plus de soixante-dix ans, Sullivan compte parmi les artistes les plus polyvalentes et les plus constantes de sa génération.

Jeunesse

Née le 10 juin 1923 à Montréal, Françoise Sullivan est la cadette des cinq enfants et la seule fille de Corinne (Bourgouin) et de John A. Sullivan. Le père de Sullivan était un homme de loi et il a occupé de nombreux postes politiques.

Sullivan a souhaité devenir artiste dès sa plus tendre enfance. Ses parents apprécient l’art et ils encouragent leur fille dans sa démarche. Le père de Sullivan aime particulièrement la poésie et il en écrit à l’occasion. Sa mère l’inscrit dès l’âge de huit ans à divers cours : danse, dessin, musique et théâtre. La danse la passionne particulièrement et déjà, au début de son adolescence, elle commence à créer des chorégraphies, montant des spectacles pour les enfants du voisinage.

À cette époque, une formation artistique est considérée comme un passe-temps respectable pour les jeunes femmes, une activité qui leur donne une éducation culturelle. Sullivan développe alors des amitiés avec qui elle peut échanger sur des sujets intellectuels et artistiques : elle rencontre Pierre Gauvreau (1922-2011) et Bruno Cormier (1919-1991). Elle les considère comme ses premières rencontres réellement significatives sur le plan intellectuel. Comme ses parents sont ouverts à l’art, ils ne s’opposent pas au désir de Sullivan de s’inscrire à l’École des beaux-arts, alors qu‘elle est âgée de seize ans.

À l‘École

À une époque où l’enseignement supérieur n’est pas accessible à la majorité des femmes, l’École des beaux-arts accepte des étudiants, tant hommes que femmes, sélectionnés par un examen d’entrée, et de plus, elle est gratuite. Sullivan s’inscrit aux cours de dessin et de peinture, dans lesquels elle excelle. Elle remporte le premier prix de dessin de l’École en 1941, le premier prix de peinture en 1943 et le prix de peinture Maurice Cullen, aussi en 1943. Parallèlement à cette formation, elle poursuit son cheminement en danse, auprès de Gérald Crevier (1912-1993), danseur classique et de claquettes, fondateur de la première compagnie de ballet classique du Québec en 1948.

Le programme pédagogique de l’École des beaux-arts, comme celui des académies européennes traditionnelles, repose sur le dessin pratiqué d’après des moules en plâtre de sculptures classiques et fondé sur l’étude de la figure humaine. L’imitation y est la référence de qualité des travaux tandis que la créativité n’est pas encouragée. Mais Sullivan est attirée par les nouvelles tendances de l’art et elle complète sa formation en étudiant des reproductions d’œuvres d’artistes modernes comme Pablo Picasso (1881-1973), Pierre Bonnard (1867-1947), Marc Chagall (1887-1985) et Henri Matisse (1869-1954). Elle lit aussi les poèmes de William Blake (1757-1827), Émile Nelligan (1879-1941), Charles Baudelaire (1821-1867), Arthur Rimbaud (1854-1891) et William Butler Yeats (1865-1939). Leur intérêt pour le rêve et le mythe leur confère une aura de scandale dans le Québec catholique de l’époque. Avec ses collègues de l’École, Louise Renaud (née en 1922), Fernand Leduc (1916-2014) et Pierre Gauvreau, elle écoute la musique de compositeurs d’avant-garde, tels Igor Stravinsky (1882-1971) et Edgard Varèse (1883-1965), et elle assiste aux somptueuses représentations des Ballets russes, tenues au théâtre His Majesty’s à Montréal.

Malgré la Seconde Guerre mondiale, éclatant en 1939, et ses politiques de rationnement et de restrictions sur le front intérieur, la scène culturelle montréalaise devient plus dynamique que jamais. Des peintres comme John Lyman (1886-1967) et Alfred Pellan (1906-1988) étaient récemment revenus à Montréal après des années passées à l’étranger, durant lesquelles ils avaient participé aux mouvements fauve, cubiste et surréaliste. Par la critique d’art et l’organisation de conférences et d’expositions d’art moderne européen, ils participent activement au développement de l’art moderne au Québec. Sullivan recherche ces événements : en 1939, elle assiste à l’exposition Art of Our Day (L’art de notre temps) organisée par Lyman pour la Société d’art contemporain, qui présente des œuvres de Wassily Kandinsky (1866-1944), André Derain (1880-1954) et Amedeo Modigliani (1884-1920); en 1941, elle rencontre le peintre français Fernand Léger (1881-1955) à une représentation de son film expérimental réalisé en 1924, Ballet mécanique, et elle se lie d’amitié avec lui.

Borduas et les Automatistes

En 1941, Paul-Émile Borduas (1905-1960) voit une peinture de Pierre Gauvreau lors d’une exposition étudiante. Impressionné par son travail, Borduas l’invite à son atelier. Sullivan y accompagne son ami, avec Louise Renaud et Fernand Leduc. Dans les années qui suivent, le groupe s’élargit pour inclure plusieurs étudiants de l’École du meuble de Montréal, où Borduas enseignait. Ils se rencontrent aux deux semaines, le mardi soir, à l’atelier de Borduas rue Mentana à Montréal, et plus tard aux ateliers de Fernand Leduc et de Jean-Paul Mousseau (1927-1991). À partir de 1943, le groupe se réunit aussi dans la ville de Saint-Hilaire, où Borduas avait emménagé avec sa famille. Lors de ces réunions, ils discutent d’art, de processus créatif et des ouvrages de Pierre Mabille, dont les idées sur l’émerveillement et l’imaginaire, au carrefour de l’anthropologie, de la sociologie et de la médecine, ont une profonde influence sur Sullivan. Borduas rejette le traditionalisme de l’art académique, avec ses thèmes et son style conventionnels et, par-dessus tout, il valorise la créativité, la spontanéité et la libre expression.

Dans ces années, le Québec entre dans une période maintenant connue sous le nom de Grande noirceur, une période de son histoire caractérisée par des politiques conservatrices, un dogme religieux appliqué avec rigueur, des valeurs patriarcales et de la censure. Préoccupé par l’état de la société, le groupe discute aussi de philosophie, de politique, de religion et de psychanalyse. « Il s’agissait de rompre avec les valeurs sociales. Nous voulions bouleverser les règles établies […] Il fallait porter un grand coup à notre société réactionnaire. » Le groupe étant influencé par le concept d’automatisme des surréalistes français, basé sur les théories freudiennes de libre association, Borduas et ses jeunes amis sont bientôt reconnus comme étant les Automatistes.

Les peintures de Sullivan du début des années 1940 reprennent principalement les caractéristiques du fauvisme. Dans une œuvre comme Portrait de femme, v. 1945, elle explore l’utilisation non-naturaliste de la couleur et développe un coup de pinceau large et expressif qui rappelle la touche d’Henri Matisse. Sullivan introduit des sujets qui, à l’époque, sont non conventionnels, comme par exemple la représentation de personnes autochtomes dans Tête amérindienne I et Tête amérindienne II, toutes deux de 1941. Ces œuvres témoignent de son désir d’échapper aux contraintes sociales bourgeoises et de puiser dans ce qui était alors appelé « primitivisme », soit une sensibilité en quête d’une esthétique et de valeurs préservées de la modernité et s’inscrivant hors des cultures occidentales.

Au cours des années suivantes, Sullivan suit un cours à l’École des beaux-arts avec Alfred Pellan, un peintre qui travaille dans la mouvance du surréalisme. Avec lui, elle se forme principalement à la peinture du corps humain et, avec les autres étudiants de Pellan, elle s’adonne au jeu surréaliste du cadavre exquis, qu’elle pratique aussi avec les membres du groupe automatiste. Au printemps de 1943, Sullivan participe à sa première exposition collective. Les Sagittaires est un événement organisé par le critique d’art Maurice Gagnon à la Dominion Gallery of Fine Art (Galerie Dominion) de Montréal, fondée par Rose Millman (1890-1960) en 1941 pour présenter et promouvoir l’art canadien. Le but de cette exposition était de présenter au public montréalais une nouvelle génération d’artistes du Québec. Vingt-trois peintres, tous de moins de trente ans, participent à l’événement qui est maintenant reconnu comme l’exposition ayant lancé l’automatisme.

Plus tard en 1943, Sullivan publie un court article intitulé « La peinture féminine » dans Le Quartier Latin, le journal étudiant de l’Université de Montréal. Cet article est une réflexion sur le progrès accompli par les femmes en art depuis les cinquante dernières années, tant au Canada qu’à l’étranger. C’est aussi le premier article d’une série révélant une pratique d’écriture constante chez Sullivan, qui lui sert à situer son propre travail dans les débats artistiques courants.

Graduée de l’École des beaux-arts en 1945, Sullivan se trouve alors à la croisée des chemins. Elle se sent limitée par la pratique de la peinture, incapable de créer des œuvres qui expriment complètement sa compréhension de l’automatisme ou qui parviennent à communiquer l’énergie qu’elle déploie pour les réaliser. Elle décide alors de se consacrer à la danse.

La période new-yorkaise

Dans le Québec du début des années 1940, il n’existait pas d’écoles ou de troupes de danse moderne. Louise Renaud, l’amie de Sullivan depuis l’École des beaux-arts, avait emménagé à New York à l’automne 1943 pour y étudier le métier d’éclairagiste de théâtre auprès du metteur en scène allemand Erwin Piscator (1893-1966). En 1945, Sullivan décide de la rejoindre et d’étudier la danse moderne à New York.

Renaud y travaillait aussi comme jeune fille au pair dans la famille de Pierre Matisse, marchand d’art et fils du peintre. La galerie de Matisse est alors le principal lieu de rencontre pour les surréalistes qui avaient fui l’Europe pour se réfugier à New York après le début de la Seconde Guerre mondiale. Sullivan y entend parler des artistes dont le travail l’avait marquée alors qu’elle étudiait à l’École des beaux-arts.

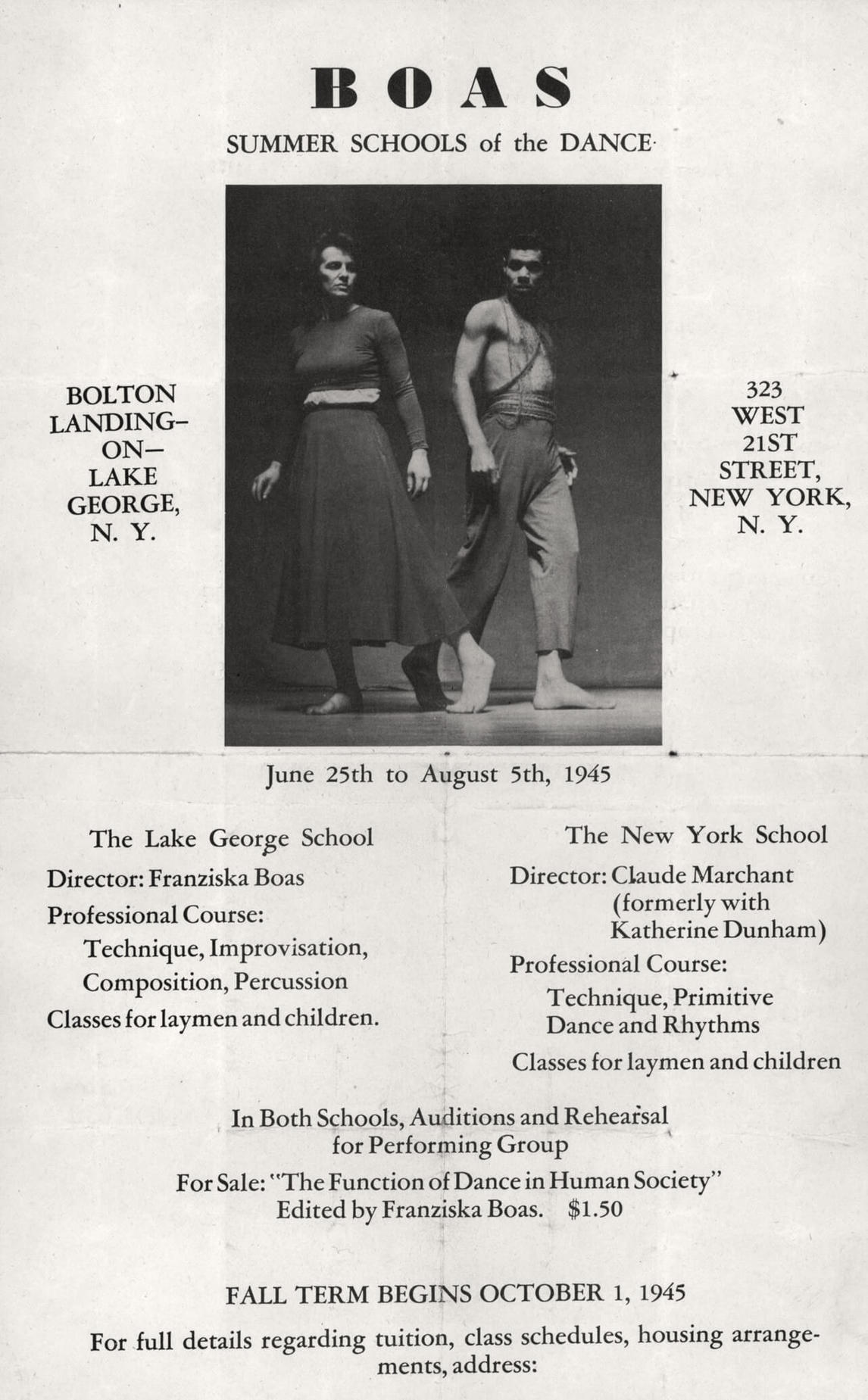

Entre l’automne 1945 et le printemps 1947, Sullivan est formée par plusieurs troupes et professeures, parmi lesquelles le New Dance Group, Hanya Holm (1893-1992), Martha Graham (1894-1991), Pearl Primus (1919-1994), Franziska Boas (1902-1988) et La Meri (1899-1988), parmi lesquelles Boas a certainement été la plus influente. Elle est la fille de l’anthropologue américain, d’origine prussienne, Franz Boas, qui a révolutionné l’anthropologie en rejetant les préjugés raciaux qui étaient à la base de la discipline. Comme son père, Franziska Boas considère son art comme un outil d’activisme social et travaille, sa carrière durant, à faciliter par la danse l’intégration sociale de groupes marginalisés.

Dans ce contexte, Sullivan découvre certains modèles de musique et de danse non-occidentales. Elle apprend aussi l’improvisation, fondamentale à la pédagogie de Boas. Cette approche, conçue pour libérer le corps et lui permettre de suivre ses propres impulsions, réveille chez Sullivan les enseignements de Borduas et résonne profondément en elle. C’est dans la même période qu’elle rencontre le compositeur Morton Feldman et l’anthropologiste renommée Margaret Mead.

Le temps passé à New York a été d’une importance capitale pour le développement artistique de Sullivan, mais il a aussi eu un impact décisif sur celui de ses collègues montréalais, avec qui elle avait gardé contact. Elle a joué, avec Louise Renaud, un rôle significatif dans la transmission au Québec des nouvelles idées et des débats artistiques qui se jouaient alors à New York; pendant la Seconde Guerre mondiale, il était plus difficile pour ses amis masculins de voyager pour des périodes prolongées, puisque les jeunes hommes devaient demeurer à disposition pour l’effort de guerre.

L’implication de Sullivan dans la reconnaissance de l’art québécois hors de ses frontières est aussi déterminante. Elle organise la première exposition newyorkaise des Automatistes en janvier 1946. L’exposition, intitulée The Borduas Group (Le groupe de Borduas), a lieu à l’atelier de Franziska Boas. On y présente les peintures de Borduas, de Pierre Gauvreau, de Jean-Paul Mousseau, de Jean-Paul Riopelle (1923-2002), de Guy Viau (1920-1971) et de Fernand Leduc. Sullivan n’y expose pas ses propres œuvres – elle avait laissé la peinture derrière elle, à Montréal.

Retour à Montréal : Refus global

Lorsque Sullivan revient à Montréal en 1947, après avoir terminé sa formation avec Boas, elle y trouve une société économiquement et socialement ébranlée par la guerre et revenue à ses usages d’avant-querre, sous le gouvernement conservateur dirigé par Maurice Duplessis (une période connue comme La Grande noirceur), après un court répit sous le gouvernement libéral de Joseph-Adélard Godbout entre 1939 et 1944. La politique provinciale met de l’avant une idéologie catholique qui rappelle une période de l’histoire du Québec appelée Survivance. L’implication rapprochée de l’Église dans les affaires des écoles publiques de langue française, et dans celles des hôpitaux de la province, ancre fermement l’idée que le Québec est, avant tout, une société catholique et que l’Église a plein pouvoir sur la vie des gens.

Le gouvernement duplessiste s’appuie sur un système très étendu de lois de censure, pour limiter les activités des groupes culturels, religieux et politiques qui ne se conforment pas à ses politiques. Depuis 1937 au Québec, la Loi du cadenas permet au gouvernement provincial de censurer et de détruire tout matériel qu’il juge « subversif » et qu’il considère comme ayant des visées communistes ou bolchéviques, les définitions de « communiste », « bolchévique » et « subversif », étant largement ouvertes à l’interprétation du pouvoir en place. Les discussions publiques portant sur toutes questions sociales sont strictement limitées et tant les individus que des groupes comme les Automatistes, opposés à l’idéologie dominante, luttent pour porter leurs idées jusqu’à un forum public.

La relative liberté culturelle des années de guerre avait toutefois laissé une trace. Elle avait permis de consolider les forces sociales progressistes, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes, la solidarité des travailleurs et l’émancipation par rapport au dogme religieux. Par l’intermédiaire de revues locales et par des lettres ouvertes dans des journaux du Québec (en particulier le journal de gauche, Le Devoir), des artistes et intellectuels comme l’auteur automatiste Claude Gauvreau (1925-1971), le poète et le porte-parole du groupe, répondent aux attaques sur l’art et sur les politiques d’un mouvement progressiste et moderne qui se développe à Montréal.

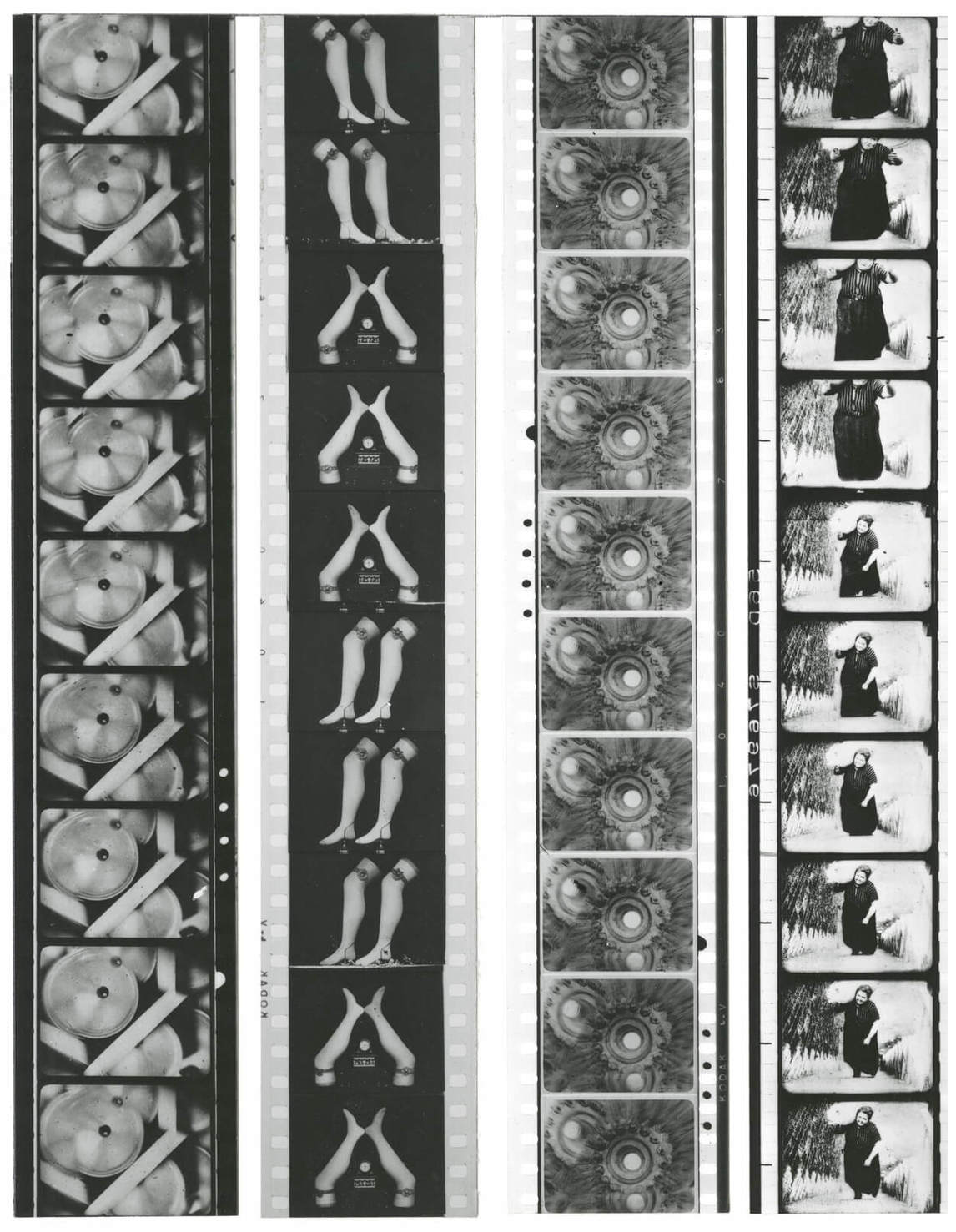

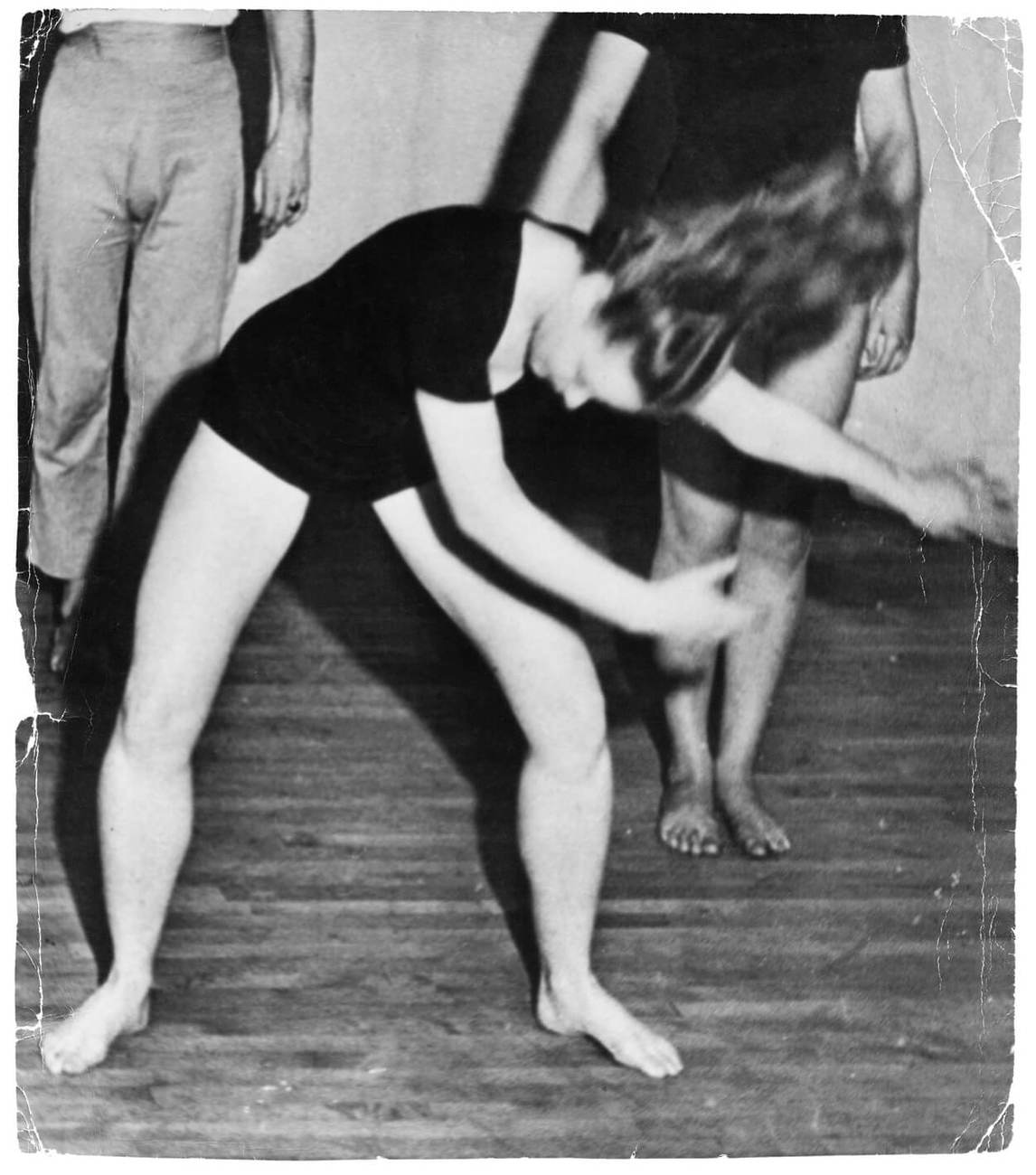

En 1947, Sullivan se consacre alors à l’enseignement de la danse moderne. Ses cours sont grandement influencés par les méthodes de Boas, et, ainsi, l’improvisation et l’ouverture aux autres cultures deviennent les pierres angulaires de la propre pédagogie de Sullivan, alors que progressivement, elle passe du rôle d’étudiante à celui de mentore. À l’été 1947, elle décide de créer un cycle de solos de danse improvisée sur le thème des quatre saisons, destiné à être filmé. Les seules traces qui restent de ce travail sont les saisissantes photos de Danse dans la neige prises par Maurice Perron (1924-1999) en février 1948.

Le 3 avril 1948, Sullivan s’associe avec Jeanne Renaud (née en 1928), la petite sœur de Louise Renaud, qui revenait alors tout juste de New York où elle avait aussi étudié la danse. À la Ross House, un hôtel particulier de la rue Peel où des officiers militaires tiennent leurs réunions, elles exécutent, devant un public composé d’amis et d’artistes, huit œuvres qu’elles ont chorégraphiées; on considère cet événement comme étant la première performance de danse moderne au Québec. S’inspirant de leur formation en danse moderne et des idées développées avec Borduas et son groupe, elles tentent de traduire les principes automatistes dans le mouvement. Elles y parviennent en privilégiant l’expressivité et la créativité et en libérant leurs corps des conventions classiques. Inspirés par leur enthousiasme pour les projets des artistes du groupe, Maurice Perron propose de réaliser l’éclairage, tandis que Jean-Paul Riopelle agit à titre de metteur en scène et que Jean-Paul Mousseau crée les décors et certains costumes. Le public s’extasie devant la qualité novatrice du travail de Sullivan et de Renaud. Toutefois, la performance n’a pas attiré l’attention critique qu’elles avaient espérée, mais elle a rassemblé un public avisé et enthousiaste.

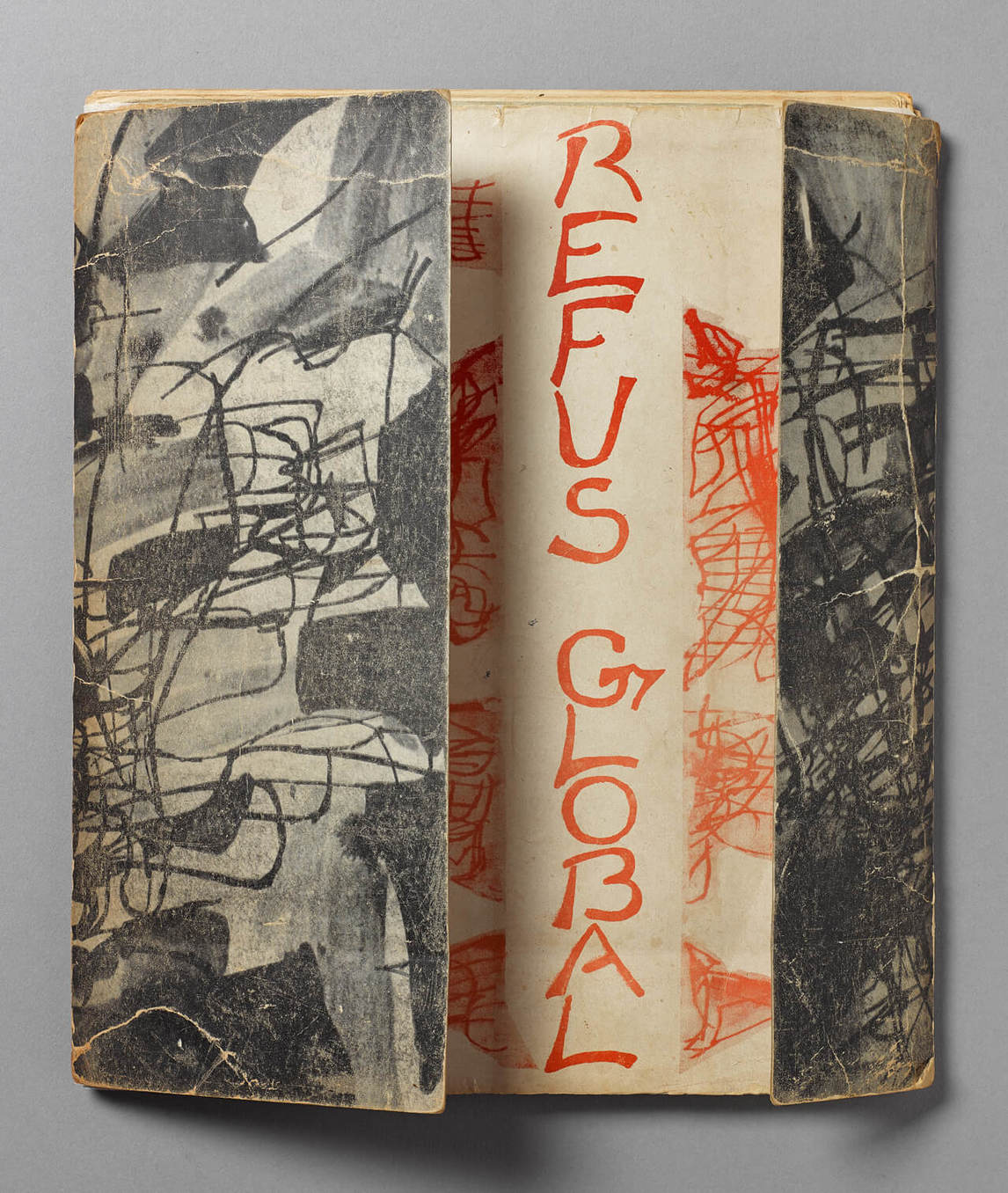

Quelques mois plus tard, Sullivan devient l’une des seize signataires du célèbre manifeste Refus global, dont l’initiative revient à Borduas, et qui a contribué de manière si significative à l’accession du Québec à la modernité. Le manifeste cible beaucoup plus que l’art : il dénonce les valeurs conservatrices et religieuses du pays et en appelle de toute urgence à une transformation sociale qui se réaliserait par la créativité. Les auteurs insistent particulièrement sur le lien fécond entre l’art, l’émancipation sociale et l’inconscient, et défient ouvertement les valeurs traditionnelles du Québec, ses craintes et ses préjugés.

Quatre cents copies du manifeste ont été imprimées, lequel a été diffusé le 9 août 1948, à la Librairie Tranquille, réputée pour la vente d’ouvrages non-conformistes et même prohibés, et qui était de surcroît le lieu de rencontre des intellectuels et des artistes de Montréal. La page couverture de la publication est conçue par Jean-Paul Riopelle et, outre le manifeste lui-même, le pamphlet contient deux autres textes de Borduas, trois pièces de théâtre de Claude Gauvreau (1925-1971), ainsi que d’autres contributions de Bruno Cormier (1919-1991), Fernand Leduc et Françoise Sullivan.

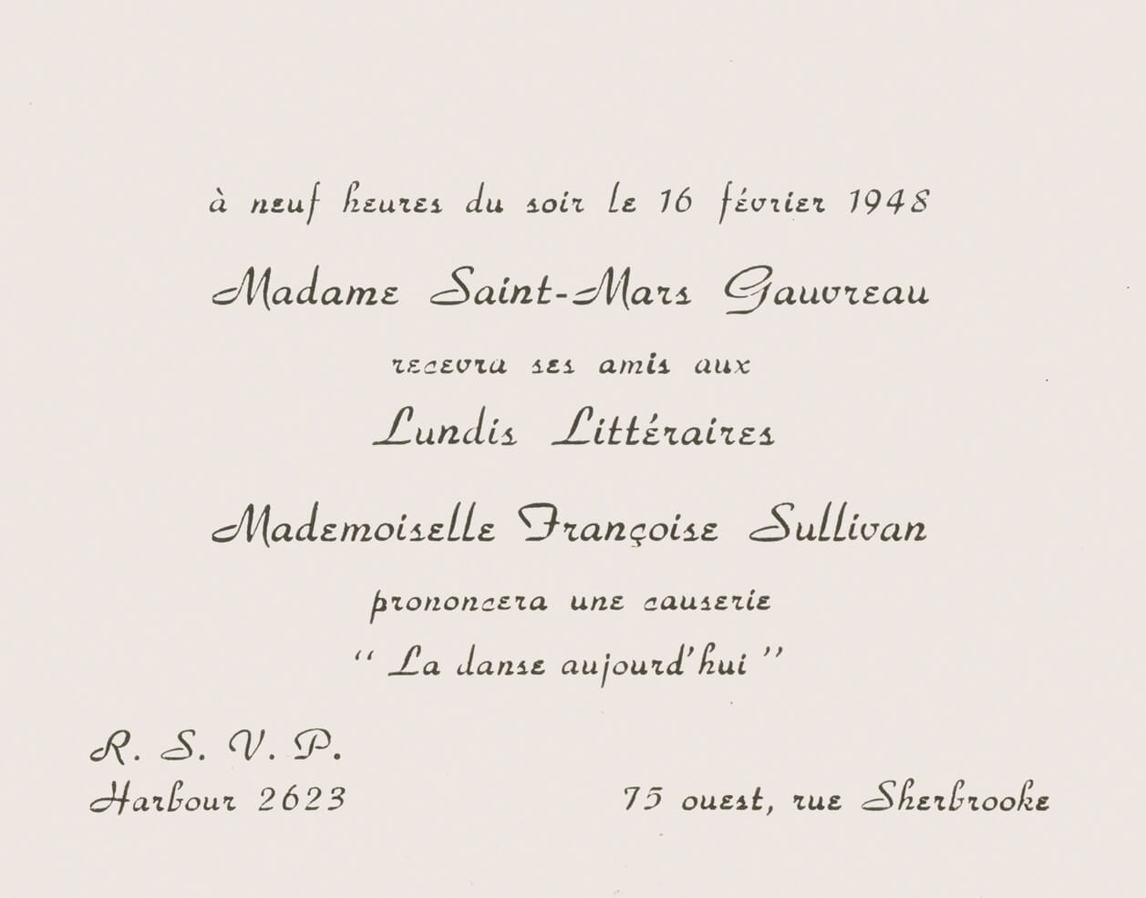

Le texte de Sullivan porte sur le potentiel émancipatoire de la danse. « La danse et l’espoir » a été présenté à l’origine le 16 février 1948 lors d’une conférence publique donnée dans le cadre d’une série intitulée Les lundis littéraires, organisée par Julienne Saint-Mars Gauvreau, la mère des deux amis de Sullivan, Pierre et Claude Gauvreau, à sa résidence de la rue Sherbrooke. Le texte porte les traces des échanges de Sullivan avec Borduas, ainsi que de ses deux années passées à New York. Elle y propose une compréhension de la danse comme « un réflexe, une expression spontanée d’émotions vivement ressenties », en un dialogue constant entre le monde matériel et les forces primales.

Il fallait beaucoup de courage et de conviction pour lancer ce franc défi à la société québécoise. La famille de Sullivan est traditionnelle, cultivant des liens très étroits avec la politique conservatrice. Sullivan se remémore l’événement : « À ce moment-là, mon père était commissaire à la CÉCM, et il parlait toujours de moi avec beaucoup de fierté. Un jour, le président de la Commission arrive avec Refus global et lui dit : ‘C’est ça, ta fille?’ Ce soir-là, quand mon père est arrivé à la maison avec le manifeste, ç’a été la tempête. Mais ma famille m’aimait assez pour passer par-dessus. »

Et pourtant, paradoxalement, Refus global marque le début de la fin du mouvement automatiste. Quelques semaines après sa publication, Borduas est renvoyé de son poste à l’École du meuble et, peu après, plusieurs des signataires quittent le Québec pour poursuivre leur carrière en France. Sullivan reste à Montréal pour développer sa carrière de danseuse.

Les années 1950 et 1960 : de la danse à la sculpture

En 1949, Françoise Sullivan épouse le peintre Paterson Ewen (1925-2002). Ils se sont rencontrés à la soirée de février 1948 durant laquelle Sullivan avait lu « La danse et l’espoir » à un groupe d’artistes et d’étudiants montréalais dans le salon de Julienne Saint-Mars Gauvreau et ils deviennent rapidement inséparables. L’année 1950 marque la naissance de leur premier fils, Vincent. Trois autres ont suivi : Geoffrey en 1955, Jean-Christophe en 1957 et Francis en 1960.

À cette époque, maternité et travail sont largement considérés comme incompatibles dans la vie d’une femme, mais Sullivan poursuit sa carrière pendant quelques années; elle est une danseuse recherchée et une chorégraphe à succès, travaillant tant à des projets indépendants que pour Radio-Canada de 1952 à 1956. Mais bientôt, elle se rend compte qu’elle doit changer sa démarche :

Ce n’était pas possible [de continuer à danser] parce que quand on danse, il faut s’absenter pour les cours, les répétitions, les émissions à la télévision … Au début, je me souviens, j’avais tout mon temps. Je jouais à la femme d’intérieur et je trouvais ça amusant. Mais au bout de quelque temps, j’ai eu l’impression d’avoir perdu mon identité, et je me suis affolée. J’ai senti la nécessité de revenir à un travail, mais ce devait être un travail qui ne m’éloignerait pas de la maison, qui me laisserait libre de décider de l’emploi de mon temps. Je ne voulais pas me remettre à peindre parce que mon mari était peintre et je trouvais que cet art lui appartenait. Alors je me suis mise à faire de la sculpture.

En 1959, Sullivan installe un atelier dans le garage familial. La sculpture lui permet de travailler de la maison et d’être avec ses enfants, tout en lui fournissant l’occasion d’un nouveau défi créatif. Après avoir modelé quelques pièces d’argile, elle se tourne vers le métal, assemblant des matériaux trouvés dans des dépôts de ferraille. Jusqu’à ce moment, elle est autodidacte. Elle suit aussi un cours de soudure professionnelle à l’École des métiers de Lachine.

Sa première exposition de sculpture a lieu en 1962, au Salon du Printemps de Montréal, et l’année suivante elle décroche le premier prix, pour Chute concentrique, 1962, lors du Concours artistique de la province de Québec. L’œuvre, visuellement très dynamique, est composée de petites formes métalliques, un carré et plusieurs cercles qui sont soudés autour d’un axe vertical, révélant un équilibre, une énergie et un mouvement gracieux – qui s’inscrivent en une certaine continuité avec son travail de danseuse. Pendant les années 1960, elle réalise les grandes installations sculpturales dynamiques qui servent de décors de scène pour les performances de danse de Jeanne Renaud et de Françoise Riopelle (née en 1927).

Sullivan est rapidement reconnue comme une importante sculptrice canadienne et ses œuvres sont exposées à Montréal, Ottawa, Toronto, Paris, Milan et Middelheim en Belgique. En 1966, elle reçoit la commande d’une œuvre destinée au site d’Expo 67. Pour cet événement, elle réalise Callooh Callay, 1967, sa plus grande œuvre à ce jour. Plus tard durant la même année, n’étant plus satisfaite de la simple suggestion du mouvement, elle incorpore des éléments mobiles à ses œuvres. Elle fait aussi des expériences avec des matières synthétiques légères, comme le Plexiglas, qui lui permettent de créer des formes fluides ainsi que des effets de transparence.

Les années 1970 : art conceptuel et performatif

Le mariage de Sullivan et d’Ewen se brise à la fin de 1965 et ils se séparent peu après. Cette rupture l’incite à reconsidérer sa vie privée et à réévaluer ses buts comme artiste. En 1970, elle visite l’Europe pour la première fois et à son retour, malgré son succès comme sculptrice, elle choisit de s’engager dans une nouvelle trajectoire.

Cette période en est une durant laquelle les artistes dénoncent la marchandisation de l’art et la complicité du monde de l’art avec les inégalités sociales et économiques. Pour s’extraire du marché, beaucoup d’artistes canadiens, comme Michael Snow (né en 1928), Joyce Wieland (1930-1998) et General Idea (groupe actif de 1969 à 1994), développent des approches difficiles à commercialiser comme celles de la performance, du land art ou de l’installation. Cette voie intéresse Sullivan, elle qui avait déjà exploré le potentiel social de l’art dans ses collaborations avec les Automatistes et Franziska Boas. En 1973, elle rejoint le regroupement Véhicule Art, centre d’artistes montréalais, qui est un lieu d’exposition faisant la promotion de l’art expérimental. C’est là qu’en 1976 elle rencontre le sculpteur David Moore (né en 1943), avec qui elle a ensuite souvent exposé.

Durant cette période, la pratique artistique de Sullivan repose sur les idées et les techniques de l’art conceptuel. Ce qui la motive particulièrement est l’expérimentation de méthodes visant une production d’œuvres dématérialisées, qui ne se concrétisent pas à l’état d’objets. Dans une entrevue de 1974 donnée au journal Vie des Arts, elle explique sa démarche : « Je reviens au point zéro, au silence. Je dois me défaire des vieilles formes de l’art qui ne correspondent plus, désormais, à notre réalité. » Pourtant, son art demeure toujours incarné et sensuel : elle réalise, par exemple, une série de promenades urbaines lors desquelles elle déambule dans diverses parties de la ville, incluant les sites industriels. Ces performances sont soigneusement documentées par des photographies exposées ultérieurement. Promenade entre le Musée d’art contemporain et le Musée des beaux-arts, datant de 1970, est devenue un événement marquant dans l’histoire de l’art conceptuel au Canada.

En 1976, Sullivan conçoit une promenade guidée dans le cadre du projet Corridart, une exposition publique organisée par Melvin Charney, pour accompagner les Jeux olympiques de Montréal. Jean Drapeau, maire de Montréal à l’époque, a été offensé par l’image de la société québécoise véhiculée par les œuvres présentées; en effet, plusieurs œuvres dénonçaient ouvertement les problèmes sociaux et économiques de la ville de Montréal. Au grand désespoir de Sullivan, l’événement a été annulé quatre jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux, et ceci constitue l’un des tristement célèbres épisodes de censure au Canada.

Entre 1976 et 1979, Sullivan voyage de plus en plus fréquemment. Ses enfants ont grandi et, libérée de la plupart des exigences quotidiennes du rôle parental, elle s’immerge de nouveau dans son travail. Par elle-même ou avec l’aide de Moore et d’autres amis, elle réalise des séries de photographies documentant son travail qui consiste soit à obstruer et à dégager les portes et les fenêtres de maisons abandonnées avec des pierres et des brindilles (Fenêtre bloquée et débloquée, 1978); soit à rassembler des pierres et à les organiser en cercles dans la nature (Accumulation, 1979); ou encore à utiliser son propre corps comme cadran solaire pour projeter une ombre sur le dallage de pierre taillée (Ombre, 1979). Ces œuvres, qui impliquent un travail physique et répétitif en contact étroit avec son environnement, lui sont inspirées de ses fréquents voyages en Italie, en Grèce et en Irlande, où elle visite des lieux rudes et sauvages et entreprend de réaliser des œuvres sur les sites mêmes, tant à l’étranger qu’au Canada. Cette démarche témoigne aussi de sa rencontre avec l’Arte Povera, mouvement artistique italien qui s’oppose aux traditions artistiques et à la commercialisation de l’art en créant des œuvres faites de matériaux pauvres, non traditionnels, sans valeur pécuniaire. Elle avait rencontré à Rome, à l’été 1970, plusieurs membres de ce mouvement artistique, notamment Yannis Kounellis (1936-2017), Emilio Prini (1943-2016), Germano Celant (né en 1940) et Mario Diacono (né en 1930), et découvert chez eux une sensibilité qui correspondait à la sienne.

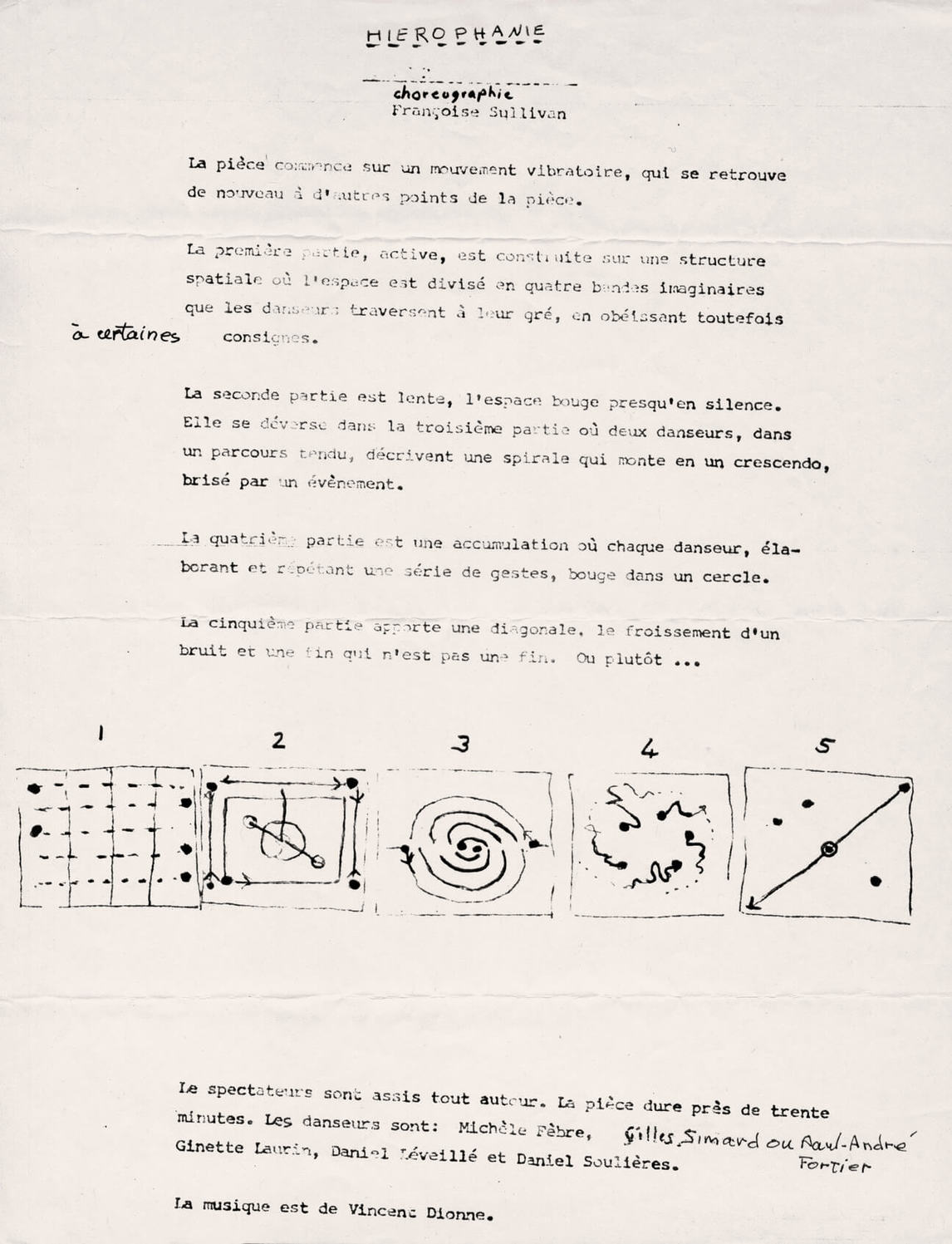

L’utilisation de son corps dans la production de ces œuvres, situées au carrefour de l’art éphémère, de la documentation et de la performance, conduit Sullivan à renouer avec la danse. En 1978, après une interruption de vingt ans, elle recommence à produire des chorégraphies, avec une pièce intitulée Hiérophanie. Elle entreprend aussi une nouvelle carrière. De 1977 à 2010, elle enseigne la danse, la sculpture et la peinture au Department of Studio Arts de l’Université Concordia à Montréal.

Retour à la peinture

À l’époque qui voit les influents critiques d’art et artistes, comme Lucy Lippard (née en 1937), Donald Judd (1928-1994), Hal Foster (né en 1955) et Joseph Kosuth (né en 1945), déclarer la mort de la peinture, Sullivan y revient. Malgré son épanouissement dans l’art conceptuel, le travail de la matière et la réalisation d’objets lui manquent, et elle aspire à passer plus de temps dans son atelier. Comme elle le déclare : « Le processus long et parfois ardu de faire des œuvres me manquait. Puis j’avais toujours voulu revenir à la peinture. »

Les peintures qu’elle réalise à partir des années 1980 portent clairement la marque de toute l’expérience acquise depuis la période des beaux-arts, par la pratique de la danse, de la chorégraphie, de la sculpture, de la performance, ainsi que par celle que lui apportent ses voyages et ses rencontres avec l’art conceptuel et l’Arte Povera au début des années 1970. La première série qu’elle expose, le cycle Tondo, 1980-1982, consiste en de grandes toiles circulaires, découpées et « réassemblées », sur lesquelles elle fixe parfois des cordes, des branches, ou des pièces de métal. Sullivan poursuit avec la série Cycle crétois, 1983-1985, qu’elle réalise en Crète, où elle vit avec David Moore en 1983 et 1984. Ces peintures sont de grandes toiles de format irrégulier, peuplées de figures d’allure bestiale à connotation mythologique, inspirées par l’histoire, la littérature et le paysage grecs, ainsi que par les sites archéologiques que Sullivan visite durant son séjour.

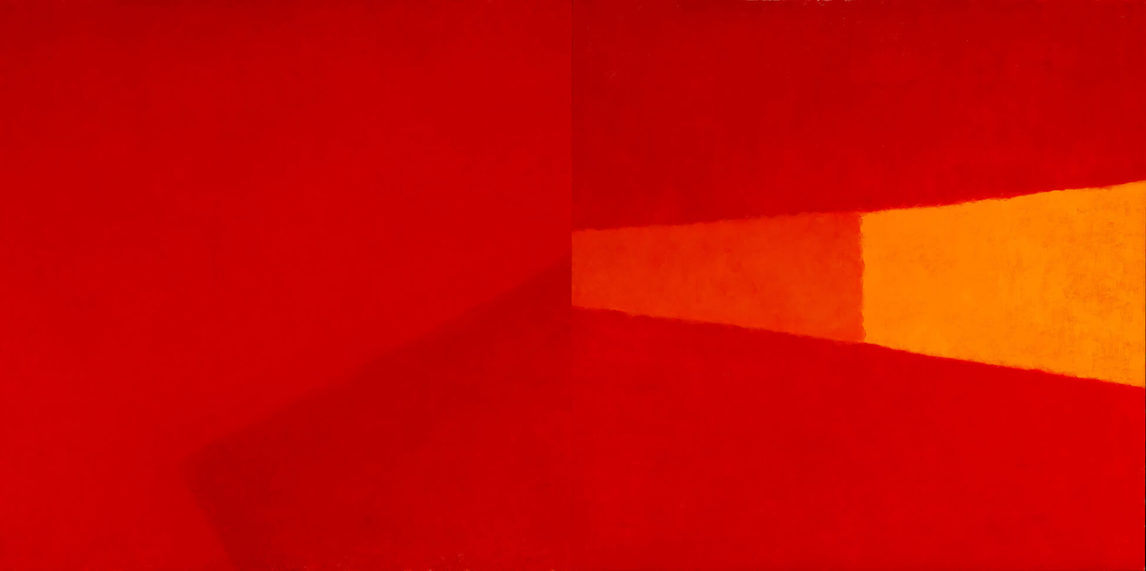

Dès le début des années 1990, Sullivan oriente progressivement sa peinture vers l’abstraction et le monochrome. Par la maîtrise de la couleur et du coup de pinceau, elle développe une technique qui produit l’illusion de vibrations à la surface des œuvres et qui donne l’impression qu’elles brillent de l’intérieur. Bien qu’au premier coup d’œil ses œuvres de grand format rappellent le minimalisme et le travail d’artistes comme Fernand Leduc, Agnès Martin (1912-2004) et Richard Tuttle (né en 1941), elles conservent toujours le mouvement et la sensualité qui caractérisent la danse, la performance et les œuvres sculptées de Sullivan. La plupart du temps, elles sont improvisées et travaillées comme un dialogue entre l’artiste et sa toile. Comme Sullivan l’explique, « c’est bien d’avoir une idée pour commencer. Mais les meilleurs tableaux se font quand on est à l’écoute. »

Reconnaissance

Les dernières décennies de la carrière de Sullivan ont été très productives et marquées par des expositions régulières d’œuvres récentes. Par une pratique artistique professionnelle qui s’étend sur plus de soixante-dix ans, l’artiste est reconnue comme l’une des plus constantes de sa génération. Cette reconnaissance a donné lieu à des rétrospectives importantes de son travail, notamment Françoise Sullivan : Rétrospective au Musée d’art contemporain de Montréal en 1981; Françoise Sullivan au Musée national des beaux-arts du Québec en 1993; Françoise Sullivan (Rétrospective) au Musée des beaux-arts de Montréal en 2003; Françoise Sullivan au Musée des beaux-arts de l’Ontario en 2008; Françoise Sullivan : Hommage à la peinture au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul en 2016; et Françoise Sullivan : Trajectoires resplendissantes à la Galerie de l’UQAM, à Montréal, en 2017, et une exposition rétrospective au Musée d’art contemporain de Montréal à l’automne 2018.

Sullivan a aussi largement été reconnue pour son impact sur le monde de l’art canadien, recevant le Prix Paul-Émile-Borduas en 1987, le Prix du Gouverneur général en 2005, la Médaille de l’Académie des arts, des lettres et des sciences humaines en 2006, le Prix Gershon Iskowitz pour l’art canadien en 2008 et le Diplôme d’honneur de la Conférence canadienne des arts en 2009. Elle est en outre devenue membre de la Société royale du Canada (2005) et a été récipiendaire de l’Ordre du Canada (2001), de l’Ordre national du Québec (2002) et de l’Ordre de Montréal (2017).

Tout au long de sa carrière, Sullivan a prôné l’expérimentation constante et innovante. Et pourtant, son travail reflète une formidable cohérence : toutes ses pratiques, danse, sculpture, performance et peinture, se rassemblent autour des questions d’énergie primale, de mouvement, d’improvisation et de la relation de l’art à son environnement, qu’il soit naturel, urbain, psychologique, culturel, ou social, affirmant toujours la vie et la liberté. Comme elle le dit elle-même : « Il faut que tout s’enchaîne, que seul l’inévitable soit. »

Françoise Sullivan peint toujours dans son atelier de Pointe-Saint-Charles à Montréal et, encore aujourd’hui, elle élabore des projets de chorégraphie et de performance.

À propos de l’auteure

À propos de l’auteure

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements