Emily Carr (1871-1945) compte parmi les premiers artistes d’envergure nationale originaires de la côte Ouest. Figure de proue de l’art moderne canadien au vingtième siècle, au même titre que le Groupe des Sept, elle passe la plus grande partie de sa vie à Victoria où elle peinera à obtenir la reconnaissance de la critique.

Les premières années

Emily Carr naît le 13 décembre 1871 à Victoria, en Colombie-Britannique. Elle est l’avant-dernière d’une famille de neuf enfants comprenant quatre sœurs plus âgées et quatre frères dont un seul, Dick, atteindra l’âge adulte. Originaire de Crayford dans le comté de Kent en Angleterre, son père, Richard Carr, a parcouru l’Europe, les Amériques et les Antilles en quête d’un endroit propice à ses projets d’entrepreneur.

Après avoir fait fortune dans le commerce en Californie, Richard rentre brièvement en Angleterre avec son épouse, Emily Saunders, avant de s’établir à Victoria en 1863. À l’époque, la population de la ville est composée d’expatriés britanniques, de membres de la Première Nation des Songhees et d’une importante communauté d’ouvriers et de marchands chinois. Emily Carr décrit ainsi la propriété de son père :

D’aussi loin que je me souvienne[,] [t]out y semblait depuis toujours parfaitement ordonné. La maison, en séquoia de Californie, était très grande et solidement construite; le jardin, coquet et bien entretenu. Le tout très anglais. C’était un peu comme si mon père avait enfoui dans cette terre nouvelle son mal du Vieux Pays et que celui-ci, y ayant pris racine, avait donné des fleurs anglaises. On trouvait là des haies d’aubépines, des bordures de primevères et des prés entourés d’arbustes. […] Un seul des champs de mon père était demeuré canadien. C’était un coin de terrain acheté plus tard, une fois que le Canada eut su se faire aimer de ma mère et de lui. Cinquante ans après, nous l’appelions toujours le « nouveau champ ».

Richard Carr exerce une influence déterminante sur la petite Emily : selon elle, bien qu’il soit fier de son héritage anglais, il souhaite instruire ses enfants dans le « système canadien ». Ses filles fréquentent les écoles publiques plutôt que les académies privées qui dispensent, croit-on à l’époque victorienne, le type d’éducation convenant aux jeunes demoiselles de la classe moyenne. Pour le onzième anniversaire d’Emily, son père lui offre The Boy’s Own Book of Natural History (un ouvrage d’histoire naturelle destiné aux garçons) et l’encourage à développer son indépendance et son caractère. Par contre, son comportement autoritaire et sa sévérité portent très tôt Emily à se détacher de lui et à se rebeller. Elle n’abandonnera jamais cette façon de s’affirmer qui fait régulièrement l’objet d’illustrations dans les livres et les journaux intimes qu’elle rédigera au cours de sa vie.

Études en Californie et en Angleterre

Emily n’a que quatorze ans lorsque sa mère, de qui elle est très proche, succombe à la tuberculose. À la mort de son père deux ans plus tard, la fille aînée, Edith, se charge du soin de la famille. Incapable de tolérer la sévérité de sa sœur, Emily persuade son tuteur, James Lawson, de lui permettre d’aller étudier les beaux-arts à la California School of Design de San Francisco en 1890. La situation financière de la famille l’oblige à rentrer à Victoria trois ans plus tard. Carr commence à donner des cours d’art dans son atelier et après avoir mis suffisamment d’argent de côté, elle entreprend en 1899 un deuxième séjour à l’étranger, cette fois à la Westminster School of Art à Londres. Déçue par la formation conservatrice et l’insalubrité de la capitale anglaise, Emily quitte cette école au bout de deux ans.

Au printemps 1901, Emily Carr fait un voyage de douze jours à Paris où elle visite le Louvre à plusieurs reprises, ainsi que des galeries privées. Il est possible qu’elle y ait vu des œuvres des impressionnistes, des postimpressionnistes et des fauves, notamment Vincent Van Gogh (1853-1890), Claude Monet (1840-1926), Camille Pissarro (1830-1903) et Henri Matisse (1869-1954). Elle constate lors de ce bref séjour que Paris est un centre artistique plus important que Londres.

Plus tard la même année, elle s’installe à St. Ives, un village de pêche de Cornouailles où est installée une colonie d’artistes, et que lui a recommandée un collègue de cours à Londres. Elle fréquente les ateliers Porthmeor sous la direction de Julius Olsson (1864-1942) et de son adjoint Algernon Talmage. Carr quitte St. Ives au bout de huit mois pour travailler au Meadows Studio à Bushey dans l’Hertfordshire, où elle étudie auprès de John Whiteley.

De retour à Londres, Emily Carr est continuellement malade et souffre de plus en plus du déracinement. Comme elle tarde à guérir malgré les soins prodigués par ses amis fortunés du quartier Belgravia, on fait venir une de ses sœurs du Canada. En 1903, elle est hospitalisée à l’East Anglian Sanatorium durant 18 mois où l’on diagnostique qu’elle est atteinte d’hystérie. Le traitement excessivement strict dispensé à la clinique, conçu pour les tuberculeux, l’empêche de peindre, mais elle exécute une série de croquis, publiés ultérieurement sous le titre Pause: A Sketch Book, qui illustrent son séjour. Après avoir obtenu son congé, elle fait une brève excursion de dessin à Bushey avant de rentrer au Canada en 1904.

Retour au Canada

Carr regagne la côte Ouest en passant par Toronto et la région de Cariboo en Colombie-Britannique. Découragée par son expérience londonienne qu’elle considère comme un échec, elle commence à enseigner à Vancouver. Ses premières élèves sont des femmes de la haute société qui fréquentent le Vancouver Studio Club and School of Art, et dont l’absence d’engagement artistique la frustre. Elle ouvre par la suite sa propre école d’art pour les enfants, qui connaît un grand succès.

En 1907, Emily et sa sœur Alice font un voyage d’agrément en Alaska. Emily noircit ses carnets de croquis et de notes pour immortaliser tout ce qu’elles vivent, allant du mal de mer débilitant jusqu’à leurs visites des mâts totémiques de Sitka. Profondément marquée par ce voyage, elle se lance dans un projet qui l’occupera pendant cinq ans : peindre et dessiner les villages autochtones de Colombie-Britannique.

France, 1910-1911

En 1910, Emily Carr entreprend un autre voyage d’études, à Paris cette fois. La formation technique et stylistique qu’elle y acquiert au cours de son séjour de quinze mois transforme son œuvre de manière décisive. Comme lors de son précédent voyage en Angleterre, elle se lasse rapidement de la grande ville. « Je ne pouvais pas tolérer longtemps le manque d’air dans l’atelier de modèle vivant », écrira-t-elle plus tard. « [L]es médecins disaient, comme à Londres [,] qu’il y avait quelque chose dans ces grandes villes que les Canadiens des vastes espaces ne pouvaient endurer, c’était comme transplanter un pin dans un pot. » Elle se réfugie dans une station thermale en Suède pendant plusieurs mois, puis revient étudier avec Harry Phelan Gibb (1870-1948) à Crécy-en-Brie à l’est de Paris, pour ensuite se rendre en Bretagne. À l’époque, Gibb peint dans le style des fauves.

Malgré ces interruptions, le travail de Carr s’épanouit. Les œuvres peintes en France — notamment Bretagne, France et Cour de ferme en Bretagne, toutes deux exécutées vers 1911 — témoignent d’une nouvelle audace. Deux autres tableaux réalisés de la même année sont acceptés pour être exposés au Salon d’Automne de Paris. Son compatriote James Wilson Morrice (1865-1924) et son professeur John Duncan Fergusson (1874-1961) y participent également, ainsi que Pierre Bonnard (1867-1947), Matisse, Francis Picabia (1879-1953), Georges Rouault (1871-1958), Édouard Vuillard (1868-1940) et d’autres. À son retour au pays en 1912, Carr expose dans son atelier 70 aquarelles et tableaux à l’huile réalisés en France. Elle est la première à présenter le fauvisme à Vancouver.

Premières œuvres d’inspiration autochtone et pause, 1912-1927

À son retour, Carr se lance dans son projet avec énergie. Elle entreprend son plus long voyage en Colombie-Britannique : les îles du Nord-Ouest (incluant l’archipel Haïda Gwaii), et le cours supérieur du fleuve Skeena.

Dès que je pouvais me le permettre, j’allais dans le Nord, au milieu des Indiens, en pleine forêt, et j’oubliais absolument tout dans la joie émanant de ces merveilleux endroits isolés. J’ai décidé d’essayer de faire une collection aussi représentative que possible de ces villages anciens et des extraordinaires mâts totémiques, pour l’amour du peuple et l’amour des lieux et l’amour de l’art. Peu importait que les gens les aiment ou pas. […] Je les ai faits pour me faire plaisir à ma façon, mais je m’en suis aussi rigoureusement tenue aux faits parce que je savais que j’étais en train de peindre l’histoire.

En 1913, Carr organise une exposition de 200 œuvres récentes au Dominion Hall à Vancouver. Ce projet — le plus ambitieux de sa carrière et l’exposition individuelle la plus importante organisée par un artiste à Vancouver à l’époque — est l’aboutissement de cinq années de travail.

Dans le cadre de cette exposition, elle prononce une conférence sur les mâts totémiques et ce qu’elle connaît des cultures autochtones, avec la perspective colonialiste de son époque. Elle conclut sa présentation par les paroles suivantes : « Je suis fière de l’Ouest, notre merveilleuse région, et j’espère que certaines reliques de sa grandeur primitive originelle me survivent. Ces objets pourraient être pour nous, Canadiens, ce que les anciennes reliques britanniques représentent pour les Anglais. Dans quelques années seulement, ils disparaîtront à jamais dans le néant silencieux et je réunirai ma collection avant qu’ils aient disparu pour toujours. »

Contrairement aux propos tenus lors de cette conférence, ses œuvres de cette période, qui représentent des maisons longues et des mâts totémiques érigés au milieu de villages peuplés, illustrent une culture vivante. Les communautés qu’elle dépeint font autant partie de sa vision que les objets culturels qu’elle y trouve. Carr, qui se lance dans son projet avec énergie, écrit au ministre de l’Éducation de la Colombie-Britannique pour obtenir son soutien : « Mon but est de montrer les mâts dans leur décor habituel. Comme les Indiens n’en font plus de nos jours, ils seront bientôt chose du passé. Selon moi, ce sont de vrais trésors artistiques, d’une race en voie de disparition. » Malheureusement, la critique n’est pas unanime au sujet de son exposition. Elle offre les tableaux au tout nouveau musée provincial qui les refuse au prétexte que leur facture moderne audacieuse ne représente pas adéquatement les mâts totémiques et les villages qu’elle a reproduits avec tant de soin.

Profondément découragée par l’absence d’intérêt des clients et mécènes de Colombie-Britannique pour ses œuvres modernes, Emily Carr touchera peu à ses pinceaux au cours des treize années suivantes. Elle s’occupe en administrant une pension de famille sur la rue Simcoe, à Victoria, connue sous le nom de « House of All Sorts » (qui deviendra le titre de son livre concernant cette période). Elle y élève des poules, des lapins et, plus tard, des bergers anglais. Ses parents et amis lui suggèrent d’abandonner le nouveau style qu’elle a acquis en France, mais comme elle l’écrit : « J’avais goûté aux joies d’une approche plus audacieuse. Cela m’aurait été impossible même si je l’avais voulu, ce qui n’était pas le cas. » Elle décide plutôt de poursuivre discrètement son projet.

Chez elle, à Victoria, elle fait des tapis au crochet puis des objets en terre cuite qu’elle orne de motifs propres aux Premières Nations à l’intention des touristes. Elle admettra plus tard qu’il s’agit d’une forme d’exploitation de l’iconographie autochtone. Hormis lors de ses séjours d’études à San Francisco, à Londres et à Paris, Carr se trouve isolée sur le plan artistique. Durant ces années passées sur la côte Ouest du Canada, elle a pour toutes fréquentations des membres de sa famille, qui sont plutôt conservateurs, des gens de la classe moyenne et des peintres à l’approche académique. Ses sources d’inspiration créatives et intellectuelles ne sont pas conventionnelles, comme le démontrent son adhésion au modernisme européen et sa fascination pour les cultures des Premières Nations.

À partir de la fin des années 1920, afin de mieux comprendre sa relation à la nature, elle entreprend une quête spirituelle et mystique auprès des cultures des Premières Nations (notamment en effectuant de longues expéditions vers les villages autochtones dispersés dans la région de l’intérieur méridional et la zone côtière de la Colombie-Britannique), de prêtres hindous, d’artistes chinois expatriés et des philosophes et auteurs humanistes — Walt Whitman, Henry David Thoreau et Ralph Waldo Emerson, en particulier. Par contre, de 1913 à 1924, année où débute une association fructueuse avec des artistes de Seattle, plus particulièrement Mark Tobey (1890-1976), elle est persuadée que sa carrière est un échec.

Réussite et reconnaissance publique, 1927-1945

Carr, qui se sent continuellement isolée et rejetée tant sur les plans professionnel que personnel, choisit soigneusement ses relations, comme elle explique : « Je dois dire une chose au sujet des personnes que je cache dans mon jardin au fond de mon cœur : j’ai remarqué que je ne me souviens plus de leur apparence, mais uniquement de leur nature intérieure. J’oublie leurs traits. Je pense que c’est le test qui me permet de déterminer s’ils ont leur place dans mon jardin, parce que c’est un jardin pour les âmes, et non pour les apparences. »

Ce n’est qu’à partir de 1927, alors qu’elle est dans la cinquantaine, qu’Emily Carr acquerra une renommée à l’échelle nationale. Eric Brown, le directeur de la Galerie nationale du Canada à Ottawa (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada), lui rend visite pour l’inviter à participer à l’Exhibition of Canadian West Coast Art: Native and Modern, où ses œuvres côtoieront celles du Groupe des Sept. C’est Marius Barbeau, l’ethnologue rattaché au Musée national du Canada et le cocommissaire de cette exposition, qui avait fait connaître son travail à Brown.

Les organisateurs sélectionnent 26 tableaux à l’huile, dont Tanoo, îles de la Reine-Charlotte (1913), ainsi que de la poterie et des tapis au crochet. Brown profite de sa visite pour recommander à Emily la lecture de l’ouvrage A Canadian Art Movement: The Story of the Group of Seven de Frederick Housserpour se familiariser avec les artistes. En route pour Ottawa, Carr fait escale à Vancouver pour rencontrer F.H. Varley (1881-1969) puis à Toronto où, pendant plusieurs jours, elle fait la connaissance des peintres Lawren Harris (1885-1970), Arthur Lismer (1885-1969), A.Y. Jackson (1882-1974) et J.E.H. MacDonald (1873-1932) qui font tous partie du Groupe des Sept et l’accueillent dans leurs ateliers. Au terme de sa tournée, Harris lui annonce : « Vous êtes l’une des nôtres. »

Ces paroles auront une grande importance pour Carr qui, jusque-là, avait reçu peu de commentaires de collègues ou de critiques sur son travail. Harris devient rapidement un mentor important. De tout l’œuvre des membres du Groupe des Sept, ce sont ses tableaux qui la touchent le plus : « Il y a toujours quelque chose qui m’interpelle, quelque chose dans ses grands espaces tranquilles inondés de lumière et de sérénité. J’ai l’impression que je peux les pénétrer directement, en esprit et non de corps. Il y a un esprit saint en eux, quelque chose qu’on ne peut que sentir, et non décrire. » Le voyage transforme Emily Carr; en effet, en rencontrant bon nombre des artistes marquants du modernisme au Canada anglais, elle rompt son long isolement professionnel. L’exposition est un tournant de sa carrière : par la suite, elle entre dans une période de maturité au cours de laquelle elle crée des œuvres qui lui valent une reconnaissance nationale et internationale, comme Zunoqua du village aux chats (1931) et un plus grand respect dans sa province, même si la modernité de son travail rebutera le public de Victoria toute sa vie durant.

Carr est invitée à exposer avec le Groupe des Sept en 1930 et en 1931 puis, après la dissolution du groupe, elle adhère au Canadian Group of Painters. Ces relations, et plus particulièrement son amitié avec Lawren Harris, la stimuleront, tout comme un voyage qu’elle réalise en 1930 à New York où on lui présente Georgia O’Keeffe (1887-1986). Ses rapports avec certains artistes locaux, dont le jeune peintre britanno-colombien Jack Shadbolt (1909-1998) et un artiste chinois, Lee Nam, lui seront utiles et la soutiendront pour le reste de sa carrière, même si elle demeure à Victoria, loin de l’activité artistique. Toutefois, l’inclusion de ses œuvres dans des expositions de groupe à la Tate Gallery de Londres en 1938 et à l’Exposition universelle de New York l’année suivante marqueront son entrée sur les scènes nationale et internationale.

Vie d’écrivain

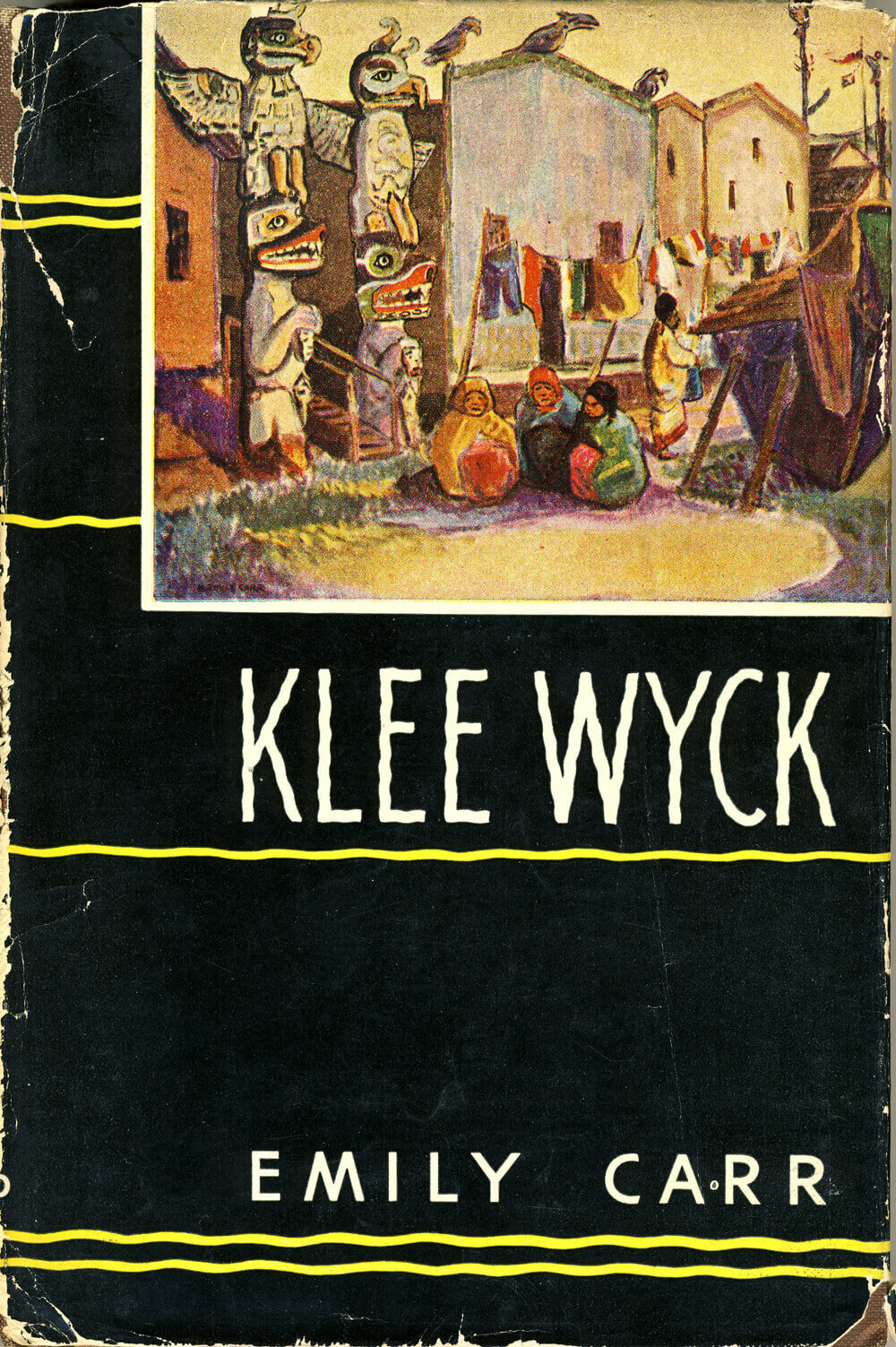

À partir de 1937, Carr se tourne vers l’écriture et publie une série de livres lorsqu’il lui devient difficile de peindre en raison de ses ennuis de santé. Ses histoires relatant sa vie et son époque lui valent éloges et reconnaissance. En 1941, elle remporte un Prix littéraire du gouverneur général pour son premier ouvrage, Klee Wyck, un recueil de 21 récits sur ses voyages dans les villages côtiers de la Colombie-Britannique. Au cours de cette période, elle écrit d’autres recueils sur son enfance (The Book of Small, 1942, publié en français sous le titre de Petite en 1984) et sur les années où elle tient une pension de famille à Victoria (House of All Sorts, 1944).

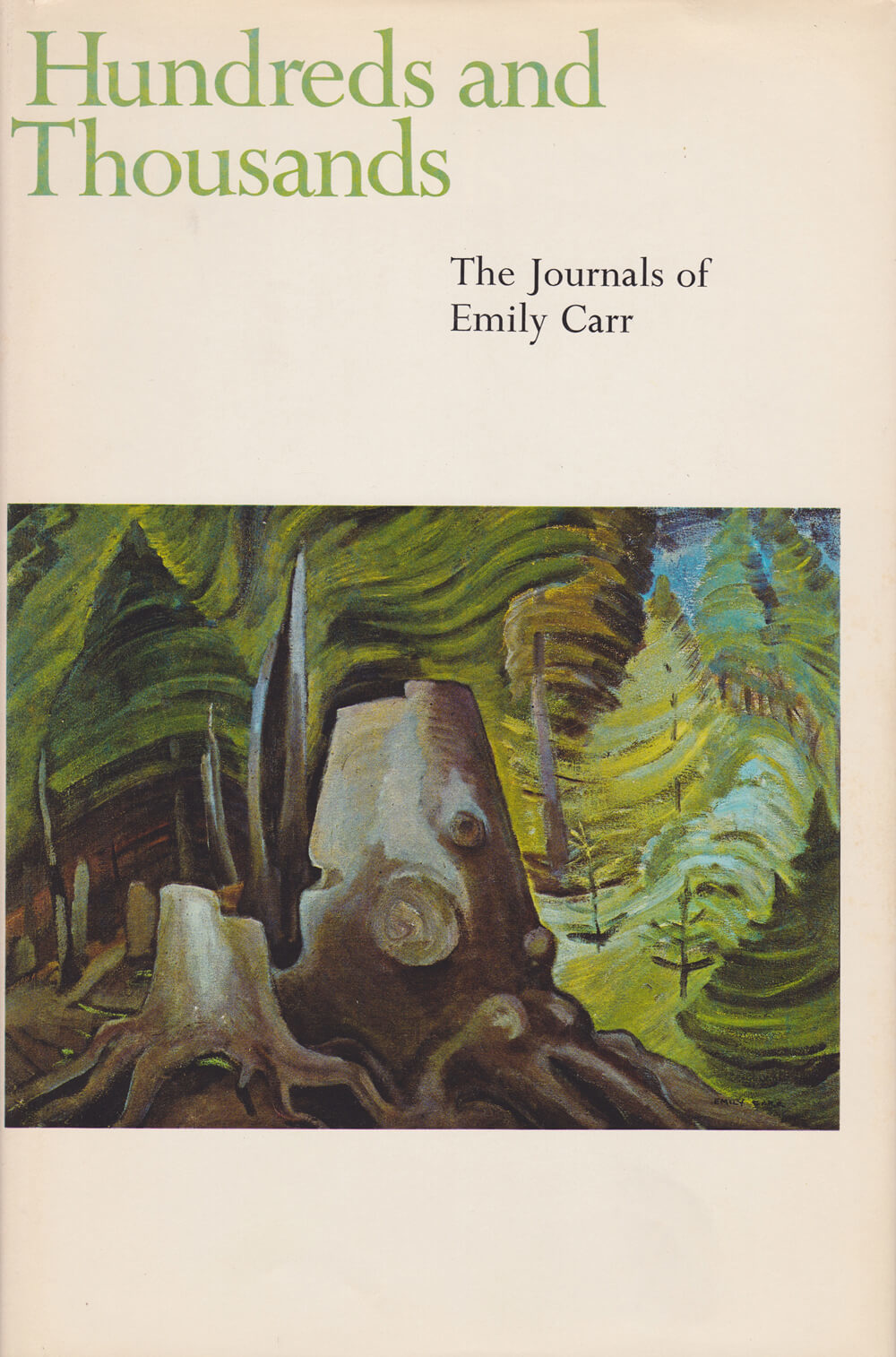

Carr subit une grave crise cardiaque en 1937. Peu avant son décès à Victoria en 1945, elle apprend que l’Université de la Colombie-Britannique lui décerne un doctorat honorifique en lettres. Sept ans plus tard, elle représente le pays à titre posthume — aux côtés de David Milne (1882-1953), d’Alfred Pellan (1906-1988) et de Goodridge Roberts (1904-1974) — à la première participation du Canada à la Biennale de Venise. Son ami et exécuteur testamentaire Ira Dilworth poursuit la publication de ses écrits, à commencer par son autobiographie Growing Pains publiée en 1946 (traduite en français sous le titre de Les maux de la croissance en 1994), qui sera suivie de deux autres volumes en 1953 : The Heart of a Peacock, réunissant des souvenirs et des histoires fictives qu’il organise à partir des archives qu’elle lui a léguées, et Pause: A Sketch Book. Quant aux journaux intimes de l’artiste qui traitent de ses voyages, de ses amitiés et du développement de sa carrière, ils paraîtront en 1966 sous le titre Hundreds and Thousands.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements