Depuis son enfance dans la Première Nation de Sandy Bay / Kaa-wii-kwe-tawang-kak et sa fréquentation des pensionnats indiens, à la poursuite d’études universitaires poussées, jusqu’à sa consécration en tant qu’artiste de renommée internationale, Robert Houle (né en 1947) a joué un rôle central pour combler le fossé entre l’art autochtone contemporain et la scène artistique canadienne. À titre d’artiste, de conservateur, d’écrivain, d’éducateur et de critique, il a provoqué le changement dans les musées et les galeries d’art publiques, amorçant des discussions critiques sur l’histoire et la représentation des peuples autochtones.

Premières années

Robert Houle naît le 28 mars 1947 à Saint-Boniface, au Manitoba; il est l’aîné des quinze enfants de Gladys et Solomon Houle. Il grandit au sein de cette famille élargie, dans la Première Nation de Sandy Bay, où il est plongé dans la culture saulteaux, parle le saulteaux, et assiste aux cérémonies traditionnelles. La famille de Houle est membre de la nation des Ojibwas des plaines, ou Anishnabe Saulteaux, vivant le long des rives sablonneuses de l’ouest du lac Manitoba.

Comme un grand nombre d’enfants de sa génération, Houle est forcé de vivre dans un pensionnat dirigé par des missionnaires catholiques pour la durée de son primaire et de son secondaire, où il est coupé à la fois de la langue saulteaux et de ses traditions spirituelles. De la première à la huitième année, Houle fréquente l’école des Oblats de Marie-Immaculée et des Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe à Sandy Bay. Les pensionnats indiens faisaient partie du programme du gouvernement canadien visant à « assimiler » les populations autochtones. Les dommages importants que ces écoles ont causés aux peuples autochtones, à leurs communautés et à leur culture ont été largement documentés. Les années passées au pensionnat indien auront un effet profond sur Houle et sur sa carrière. Évoquant son éducation catholique romaine, il a déclaré : « La Bible est l’influence culturelle la plus déterminante pour mon héritage chamanique ». Le christianisme, combiné à son héritage saulteaux, a forgé son identité personnelle et artistique.

Les premières expériences scolaires de Houle à Sandy Bay sont désagréables. Il n’est pas autorisé à peindre des objets sacrés, tels que des bâtons de guerriers, ou des expériences de sa propre culture, ni à parler à ses sœurs qui fréquentent également l’école. Il lui est difficile de regarder par la fenêtre de la classe et de voir la maison de sa famille sans pouvoir rentrer chez lui après l’école. S’il se joint régulièrement à sa famille lors de la cérémonie annuelle de la Danse du Soleil pour marquer le solstice d’été, après son retour à l’école, le prêtre l’oblige à se confesser et à se repentir pour avoir adoré de faux dieux. Cette partie difficile de sa vie allait plus tard influencer deux œuvres chargées d’émotion : Sandy Bay, 1998-1999, et Sandy Bay Residential School Series (Série sur le Pensionnat indien de Sandy Bay), 2009.

En 1961, Houle déménage à Winnipeg pour fréquenter le Pensionnat indien d’Assiniboia dirigé par les Oblats et les Sœurs grises. Il se souvient avec bonheur de ses années d’études secondaires — être dans une classe mixte, jouer au football et au hockey, et être le rédacteur en chef de l’album de finissants et du journal de l’école. Bien que les cours d’art ne soient qu’une petite partie du programme d’études, il a été initié à la pratique artistique et ses professeurs ont reconnu ses dons. À l’école, il a gagné un concours de dessin qui lui a permis de suivre des cours d’art parascolaires. Les années d’études secondaires de Houle coïncident avec un changement dans la politique canadienne entourant les droits issus de traités des Premières Nations. La lecture de la Loi sur les Indiens fait partie de ses études en histoire du Canada et lui permet de prendre conscience des problèmes auxquels son peuple est confronté. Le 31 mars 1960, sous la direction du premier ministre John Diefenbaker, certaines portions de la Loi électorale du Canada sont abrogées afin d’accorder un vote fédéral aux peuples des Premières Nations, sans perte de leur statut. Après avoir obtenu son diplôme, Houle a pu voter.

Après l’école secondaire, Houle fréquente pendant un an le Jesuit Centre for Catholic Studies, St. Paul’s College, à l’Université du Manitoba à Winnipeg. L’éducation est valorisée dans la famille de Houle : « Mes parents nous ont encouragés à aller à l’université. Ils estimaient qu’une bonne éducation nous permettrait d’être plus autonomes dans nos projets futurs ». Houle s’inscrit à un programme menant à un diplôme à l’Université du Manitoba et, à l’été 1969, il travaille comme stagiaire d’été au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (aujourd’hui Affaires autochtones et du Nord Canada) à Ottawa. Là, il se joint aux protestations des Premières Nations contre un document politique du gouvernement fédéral connu sous le nom de Livre blanc de 1969, qui demande la fin de la responsabilité fiduciaire fédérale à l’égard du statut spécial des Premières Nations. De nombreux peuples autochtones considèrent le document comme un prolongement des politiques assimilationnistes du gouvernement fédéral, et le gouvernement canadien le retire en 1970.

Études en art

Alors qu’il est à l’Université du Manitoba, Houle entreprend parallèlement des études à l’Université McGill à Montréal. En 1972, il obtient un diplôme en histoire de l’art de l’Université du Manitoba, après quoi, pour améliorer ses compétences en dessin et en peinture, il quitte Montréal pour l’Autriche pour participer à l’Académie internationale d’été de Salzbourg. Il déménage ensuite à Montréal pour compléter son baccalauréat en éducation avec une majeure en enseignement des arts de McGill, tout en enseignant l’art à la Indian Way School, située dans une longue maison à Kahnawake, de l’autre côté du fleuve Saint-Laurent, en face de Montréal. Il obtient son diplôme en enseignement en 1975. Houle a déclaré : « C’était l’une de mes aspirations d’être à la fois professeur d’art et artiste. Quand j’ai décidé d’être artiste, ma mère m’a dit de ne peindre que ce que je connais». Après l’obtention de son diplôme, Houle enseigne l’art pendant un an dans une classe de cinquième année, après quoi il enseigne dans une école catholique de Verdun (un arrondissement de Montréal) jusqu’en 1977.

À McGill, Houle a reçu une éducation formelle de travail en atelier. Il a également suivi des cours en atelier à l’Université Concordia avec le peintre québécois Guido Molinari (1933-2004). Tout en faisant des recherches en histoire de l’art, Houle s’intéresse à l’œuvre de Piet Mondrian (1872-1944), Barnett Newman (1905-1970) et la New York School of Abstract Expressionism, et Jasper Johns (né en 1930). Il se concentre surtout sur la sculpture précolombienne, l’art et l’archéologie grecs et romains, et la peinture européenne du vingtième siècle. En étudiant les romantiques dans un cours d’histoire de l’art, il découvre l’œuvre du peintre français Eugène Delacroix (1798-1863) et, dans le journal de l’artiste, parmi les esquisses de sujets autochtones, une déclaration dans laquelle il qualifie les Ojibwas de « nobles des régions boisées ». Des décennies plus tard, Houle fera référence à Delacroix dans une installation multimédia, Paris/Ojibwa, 2010.

Au début des années 1970, Houle produit des peintures géométriques abstraites inspirées des dessins ojibwas publiés dans le livre de Carrie A. Lyford, Ojibwa Crafts (1943). Des œuvres telles que Red Is Beautiful (Le rouge est beau), 1970, et Ojibwa Purple Leaves, No. 1 (Feuilles pourpres ojibwas, no1), 1972, sont révélatrices de sa première manière. Houle a déclaré :

J’ai découvert que les motifs géométriques représentés dans le livre avaient un lien spirituel avec les objets rituels et cérémoniels traditionnels, ce qui a mené à une série de peintures géométriques en acrylique que j’ai réalisées, inspirées de poèmes d’amour écrits par une amie, Brenda Gureshko, qui ont été achetés par le ministère des Affaires autochtones et du Nord.

Epigram the Shortest Distance (Épigramme la plus courte distance), 1972; Wigwam, 1972; et The First Step (Le premier pas), 1972, sont de la série des poèmes d’amour et montrent son intérêt précoce pour la création d’œuvres abstraites liées aux dessins géométriques traditionnels autochtones.

Houle a vécu à Montréal dans la foulée de la crise d’octobre de 1970, une période de troubles politiques liés à la souveraineté du Québec, au cours de laquelle la ville connaît également un regain d’activité dans le domaine des arts visuels et de la performance contemporains. En 1975, alors qu’il est encore à McGill, Houle voit l’exposition de groupe Colours of Pride : Paintings by Seven Professional Native Artists (Couleurs de la fierté : peintures par sept artistes professionnels autochtones). Tenue à la Galerie Dominion du 11 mars au 5 avril, l’exposition l’initie à l’art de la Professional Native Indian Artists Inc. (PNIAI). L’exposition comprend les œuvres de Jackson Beardy (1944-1984), Eddy Cobiness (1933-1996), Alex Janvier (1935–2024), Norval Morrisseau (1931-2007), Daphne Odjig (1919-2016), Carl Ray (1943-1978) et Joseph Sanchez (né en 1948). Houle est intrigué.

Peu de musées d’art grand public et de galeries privées ont organisé des expositions d’art autochtone dans les années 1970. L’objectif du PNIAI est d’obtenir la reconnaissance de ses membres en tant qu’artistes professionnels et contemporains. Le groupe remet en question les préjugés méprisants à l’égard de la culture autochtone et stimule une nouvelle façon de voir les peuples des Premières Nations contemporains, leur vie et leur art. Houle raconte: « Avant de voir cette exposition, je n’étais pas au courant du travail des artistes autochtones contemporains et j’ai été frappé par la puissance de leur art. Norval Morrisseau était une source d’inspiration et je voulais le rencontrer. L’exposition a jeté les assises d’un style narratif distinctif, solidement fondé sur des histoires anishnabes ».

Début de carrière

En 1970, Houle soumet le tableau Red Is Beautiful (Le rouge est beau), 1970, à une exposition de la Guilde canadienne des métiers d’art à Montréal à l’hôtel Bonaventure. Ted J. Brasser, ethnologue des Plaines au Musée national de l’Homme de Hull (aujourd’hui le Musée canadien de l’histoire de Gatineau) l’a vu et a proposé son achat pour le musée. Le rouge est beau est la première œuvre de Houle à entrer dans une collection muséale. Après son acquisition, tout en poursuivant ses études, il fait de la peinture une occupation à plein temps.

En 1977, avec l’intention de déménager éventuellement à Toronto, Houle quitte Montréal pour Ottawa à la recherche d’un emploi d’été. Son ami Tom Hill (né en 1943) lui donne le numéro de téléphone de la directrice exécutive du Musée national de l’Homme, Barbara Tyler, et lui recommande de l’appeler et de poser sa candidature. Houle s’exécute, et devient le premier conservateur autochtone de l’art autochtone contemporain. L’initiative de l’important musée national – dans la création de ce poste – est significative – la plupart des institutions ne jouent pas de tels rôles – et Houle est honoré qu’on lui offre le poste. Le musée possède une vaste collection d’art autochtone, mais n’a encore jamais eu de personnel spécialisé dans le savoir et l’art autochtone.

Le travail de conservation de Houle consiste à faire des recherches sur la collection existante du musée, à écrire sur les artistes autochtones et leur travail, et à organiser des expositions tirées de la collection. Dans le cadre de ses recherches, il parcourt le Canada pour rencontrer des artistes dont il n’avait jusqu’alors vu les œuvres que dans des livres ou des expositions, développant des relations étroites avec Abraham Anghik Ruben (né en 1951), Robert Davidson (né en 1946), Alex Janvier, Daphne Odjig, Carl Beam (1943-2005) et Bob Boyer (1948-2004), entre autres. Au musée, il promeut les artistes autochtones en proposant des œuvres à acquérir et en écrivant sur leur travail. Lors d’un de ses voyages, Houle rencontre Norval Morrisseau pour la première fois, lequel devient une influence majeure et un ami proche. Houle se souvient :

Lorsque j’ai écrit un article sur Morrisseau pour le musée et que j’ai pris des dispositions pour le rencontrer, j’ai d’abord été terrifié. Sa réputation d’artiste le précédait. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé en Anishnabe Ojibwa et nous nous sommes bien amusés. Il était si chaleureux et engageant et à partir de ce moment-là, nous sommes devenus des amis proches .

Comme Houle rencontre ces artistes en personne et qu’il a une parfaite compréhension du savoir autochtone, son travail de conservation est plus spécifique que ce qui a été accompli auparavant au musée.

Dans sa propre pratique artistique, Houle est à la recherche d’une vision personnelle éclairée par l’esthétique moderniste et les concepts spirituels. Il consacre les lundis du musée à la recherche artistique, étudiant les approches associées à De Stijl et au néoplasticisme, et à l’œuvre de Piet Mondrian, dont l’esthétique puriste à teneur théosophique, le « dépouillement de l’excès de bagage culturel » et l’insistance sur l’ordre séduisent Houle.

Dans le cadre de ses fonctions au musée, Houle rencontre également Jack Pollock (1930-1992), fondateur de la Pollock Gallery à Toronto. Pollock représente Morrisseau et Abraham Anghik Ruben, et il offre à Houle l’occasion de sa première exposition personnelle dans une galerie commerciale en 1978.

Nouvelles orientations de carrière

Après trois ans au Musée national de l’Homme, Houle en a assez de voir l’art autochtone contemporain classé au sein de collections ethnographiques et d’être témoin du traitement inapproprié d’objets cérémoniels. Dans une entrevue, il a déclaré plus tard : « Je me suis rendu compte qu’artistiquement et esthétiquement, j’étais en territoire hostile. Il n’y avait aucune place pour exposer les œuvres contemporaines que j’avais achetées pour le musée, et je ne pouvais tout simplement pas accepter que, en tant qu’artiste, ce que je faisais soit relégué au domaine de l’anthropologie ». À un moment crucial, il est témoin de la visite d’un membre du personnel de conservation, un ethno-chimiste, qui ouvre et examine le contenu d’un objet de la collection du musée : un sac de médecine – un objet vivant et sacré. Cette intrusion reflète la perception erronée du musée à l’égard de ce qui devrait être considéré comme sacré. Pour Houle, son rôle de conservateur est devenu un fardeau. Un jour de l’été 1980, armé d’un carnet de croquis et d’un crayon, il dessine des objets de cérémonie, tels qu’un pare-flèche, des bâtons de guerrier et des boucliers, conservés dans des vitrines d’exposition. Cet après-midi-là, il remet sa démission.

Houle raconte : « Quand j’étais dans cette galerie, entouré de tous ces objets présentés dans un contexte qui les isolait de la vie et de la réalité, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c’était que je voulais les libérer ». Sa démission était un refus éclatant de fermer les yeux sur les transgressions spirituelles du musée contre les objets sacrés et le savoir autochtone. La nouvelle fait la une des journaux nationaux et vient marquer l’année 1980 comme un moment charnière dans l’histoire postcoloniale de l’art visuel nord-américain. « J’ai dû commencer à exposer aux États-Unis », a dit Houle plus tard, « parce que j’étais sur la liste noire – ce jeune peau-rouge occupe une position prestigieuse et il la sacrifie. Mais j’ai fait ce choix par instinct de survie, non par malice ». Houle détermine que la meilleure façon pour lui de promouvoir l’art et la représentation autochtones est, comme artiste, en reliant l’expression artistique contemporaine à des objets associés à l’art chamanique et rituel.

Le jour où Houle quitte le musée, il reçoit son premier appel de l’homme qui allait devenir son partenaire de vie, Paul Gardner, qu’il avait rencontré un soir, à Hull (aujourd’hui Gatineau), quelque temps auparavant.

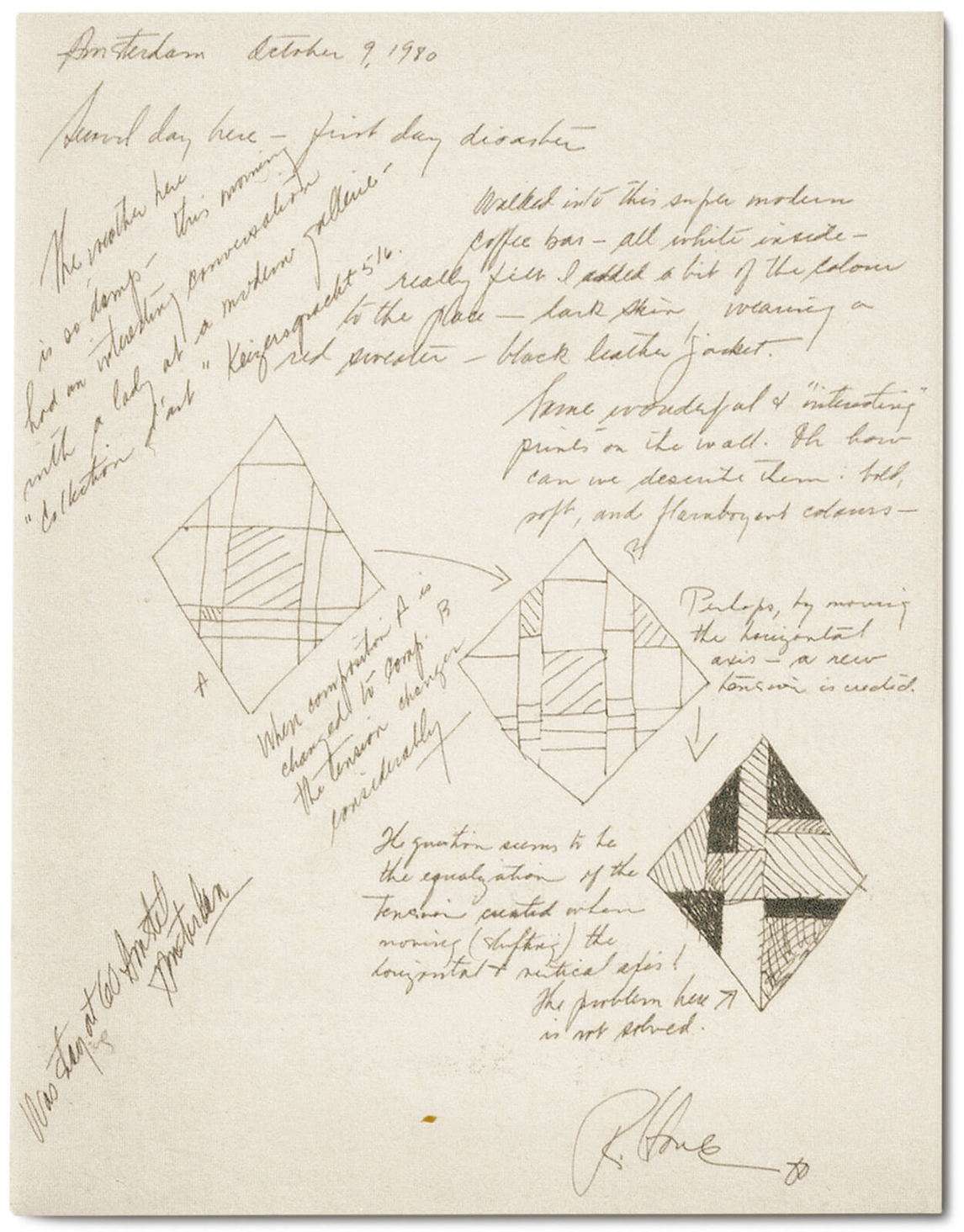

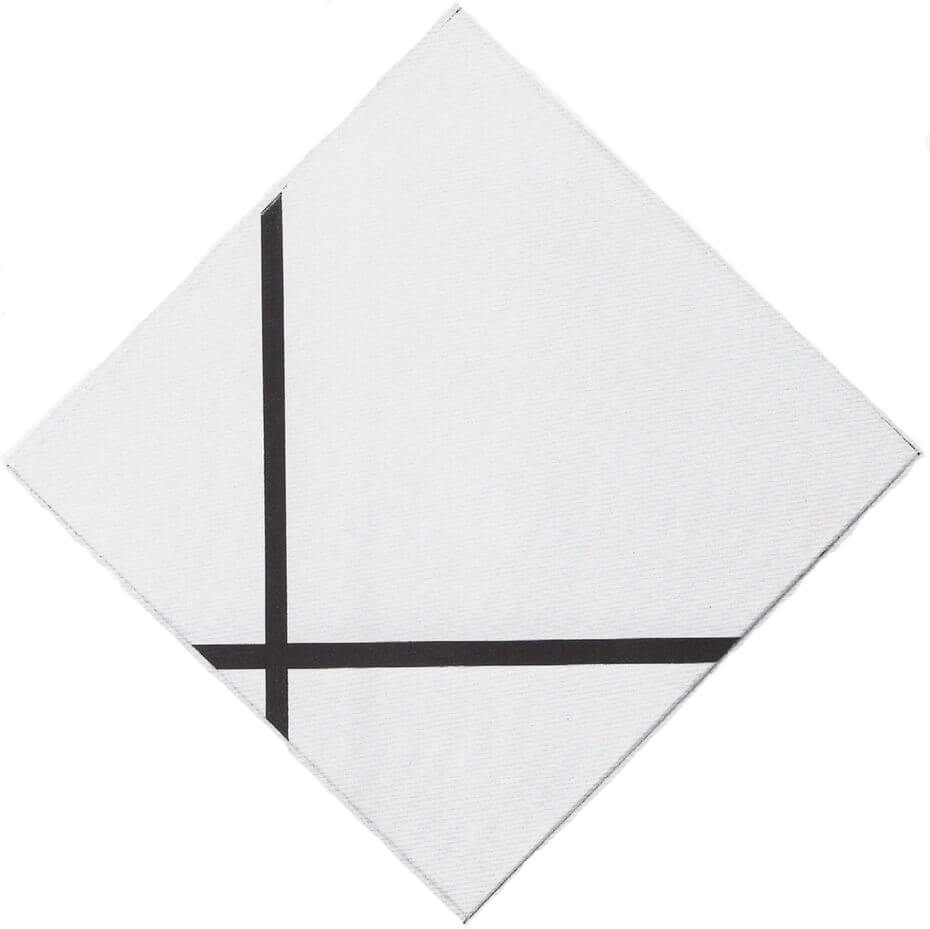

En septembre 1980, Houle se rend à La Haye et à Amsterdam avec pour mission d’étudier l’œuvre de Mondrian in situ. Il est surpris de voir la délicate petite brosse de Mondrian, qu’il perçoit comme donnant de l’humanité à la tension créée par le déplacement de l’axe horizontal et vertical propre aux œuvres du peintre hollandais, comme Composition with Two Lines (Composition avec deux lignes), 1931. Dans un bloc à dessin datant de 1980, Houle décrit comment le geste de la main de l’artiste qui guide la peinture exprime l’ineffable: « L’application de la peinture, sa propre capacité intuitive de faire de l’inconnu une réalité — la main qui tient le pinceau doit montrer comme dans Malevich, Mondrian et Vermeer ». Mais en y regardant de plus près, il trouve l’approche de Mondrian trop objective, dépourvue d’une palette naturelle et d’une relation directe avec la nature; trop « centrée sur l’homme » et non adaptée au « système de croyance holistique » de Houle et à sa connexion avec la terre.

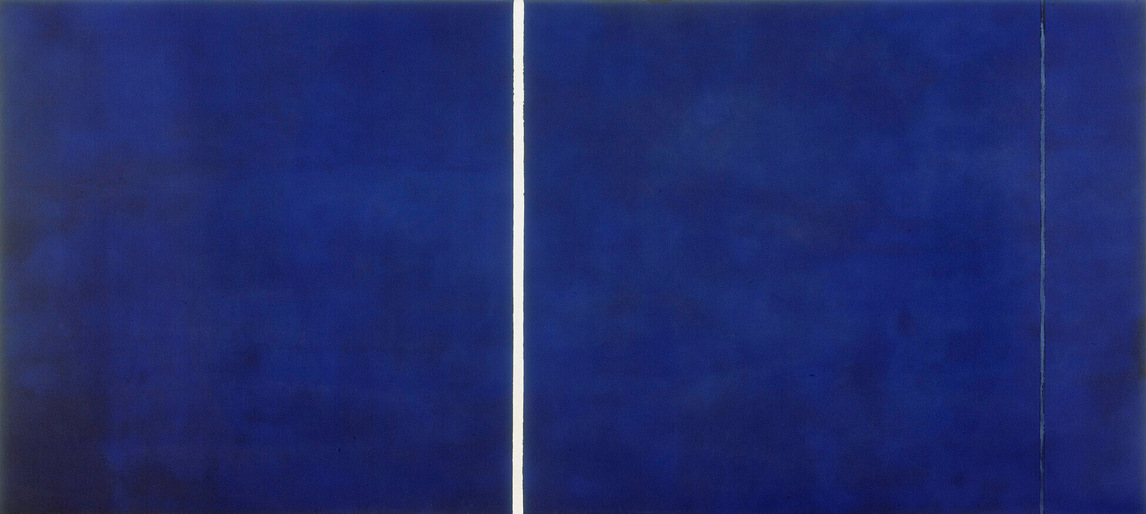

C’est à Amsterdam que l’attention de Houle se tourne vers le peintre expressionniste abstrait américain Barnett Newman lorsque, dans la même galerie où se trouvent les œuvres de Mondrian, il rencontre l’œuvre de Newman Cathedra, 1951, et sa série composée de dix-huit lithographies en couleurs (Cantos, 1963-1964). « Lorsque je me suis retourné dans la galerie et que j’ai vu Cathedra, j’ai été complètement déconcerté et absorbé par la monumentalité de la toile et l’approche monochromatique de l’artiste, sa méthode directe pour transmettre le spiritisme par l’abstraction et la couleur ».

Inspiré par sa visite à l’étranger et désireux de commencer une nouvelle œuvre, Houle retourne à Ottawa et, en 1981, déménage à Toronto avec Paul Gardner. Houle avait découvert la peinture colour-field de l’expressionnisme abstrait, avec son exploration du geste, de la ligne, de la forme et de la couleur pour susciter de fortes réactions émotionnelles et spirituelles, qui était parfaitement adaptée pour communiquer sa propre spiritualité autochtone. Les influences du colour-field se retrouvent dans tout l’œuvre de Houle, notamment dans Parfleches for the Last Supper (Pare-flèches pour la dernière Cène), 1983; Muhnedobe uhyahyuk [Where the gods are present] (Muhnedobe uhyahyuk [Là où les dieux sont présents]), 1989; Blue Thunder (Orage bleu), 2012; et Morningstar II (Étoile du matin II), 2014.

Conservateur d’expositions innovatrices

En 1981, Houle est commissaire de sa première série d’expositions collectives, Art Amerindian (Art amérindien) qui comprend des expositions au Centre national des Arts, à la Bibliothèque et Archives nationales, et aux Robertson Galleries à Ottawa, ainsi qu’à la Galerie d’art municipale de Hull. L’exposition de Bibliothèque et Archives nationales comporte des œuvres de Gerald Tailfeathers (1925-1975) et d’Arthur Shilling (1941-1986). D’autres sites présentent des œuvres d’Alex Janvier, Benjamin Chee Chee (1944-1977), Jackson Beardy (1944-1984), Daphne Odjig et Beau Dick (1955-2017), entre autres. Ces expositions explorent le réalisme, l’abstraction et la narration dans l’œuvre d’artistes des Premières Nations et présentent à côté d’artistes consacrés, des artistes dont le travail n’a pas encore été reconnu.

Il y a peu de nominations de conservateurs autochtones dans les musées canadiens au cours des années 1980, et les artistes autochtones sont souvent appelés à conseiller et à partager les tâches de commissariat d’exposition avec les conservateurs institutionnels. En 1982, Houle est invité comme co-commissaire de l’exposition New Work by a New Generation (Nouvelles œuvres par une nouvelle génération) à la Norman MacKenzie Art Gallery (aujourd’hui la MacKenzie Art Gallery) à Regina avec Bob Boyer et Carol Phillips, la directrice de la galerie. Il s’agit de la première grande exposition d’art autochtone contemporain du Canada et des États-Unis, et elle aide à établir des relations entre les artistes de toute l’île de la Tortue (connue sous le nom d’Amérique du Nord en termes coloniaux). Les œuvres de Houle sont exposées aux côtés de celles de Boyer, Abraham Anghik Ruben, Carl Beam, Domingo Cisneros (né en 1942), Douglas Coffin (né en 1946), Phyllis Fife (née en 1948), Harry Fonseca (1946-2006), George C. Longfish (né en 1942), Leonard Paul (né en 1953), Edward Poitras (né en 1953), Jaune Quick-to-See Smith (née en 1940) et R. Lee White (né en 1951).

L’exposition est également la première au Canada à situer cette nouvelle génération d’artistes autochtones contemporains dont le travail s’inspire de leur histoire, de leurs valeurs et de leur culture. Elle s’éloigne radicalement des conceptions antérieures de l’art autochtone souvent associées à des pratiques traditionnelles, comme l’école des Woodlands ou l’art haïda. Boyer, par exemple, réalise des peintures politiques abstraites sur des couvertures avec des motifs géométriques dérivés des motifs traditionnels des groupes siouans et cris de l’Ouest canadien. Beam travaille avec la photographie et le collage dans un style semblable à celui de l’artiste pop américain Robert Rauschenberg (1925-2008), avec ses couches de matière expressives, tout en demeurant engagé envers ses traditions ojibwées. Deux des quatre œuvres de Houle présentées dans cette exposition sont Punk Schtick et Rainbow Woman (Femme arc-en-ciel), toutes deux de 1982.

L’art qui a reconstruit l’histoire

En 1983, Houle conçoit une pièce qui marque un tournant dans son œuvre, Pare-flèches pour la dernière Cène, un assemblage de treize tableaux combinant deux idéologies diamétralement opposées : le christianisme et son héritage saulteaux. Ici, la Cène fonctionne comme une métaphore de l’époque où sa mère appelait le chaman pour qu’il vienne attribuer le nom d’un esprit à ses nouveau-nés. Le rituel comprenait un repas spécial, le chaman ouvrant son sac de médecine pour laisser voir son hochet, ses amulettes et remèdes sacrés. Pour les anciens de sa communauté, Jésus lors de la dernière Cène est perçu comme un chaman avec des pouvoirs de guérison. Cette œuvre représente bien la synthèse des deux épistémologies, ou systèmes de connaissances, qui ont le plus influencé la formation artistique de Robert Houle.

Au Canada, tout au long des années 1980, les conservateurs et les artistes se demandent encore si l’art autochtone contemporain a sa place dans les galeries grand public ou s’il doit se situer anthropologiquement dans les musées. En réponse à cela, entre 1983 et 1988, Houle infléchit son œuvre artistique d’une nuance profondément plus politique, en se concentrant sur les histoires reconstituées des peuples autochtones, comme dans Everything You Wanted to Know about Indians from A to Z (Tout ce que vous vouliez savoir sur les Indiens de A à Z) et The Only Good Indians I Ever Saw Were Dead (Les seuls bons Indiens que j’ai jamais vus étaient morts), toutes deux datant de 1985. Houle documente les noms des nations autochtones d’Amérique du Nord, dont beaucoup ont disparu en raison de la colonisation. Ses œuvres ultérieures — par exemple, In Memoriam, 1987; New Sentinel (Nouvelle sentinelle), 1987; et Lost Tribes (Tribus disparues), 1990-1991 — poursuivent ce discours sur la représentation et la dénomination, et rendent à nouveau visible ce qui est éteint.

Deux résidences en 1989 poussent Houle à explorer le sujet de la terre avec un regard neuf. De février à avril 1989, Houle est artiste en résidence à la Winnipeg Art Gallery. Il note :

Je m’étais tourné vers les huiles à l’époque, parce que deux ans auparavant ma mère était morte, quelqu’un qui m’avait mis au monde, et je voulais faire une démarcation dans ma carrière pour toujours… Jusque-là, je travaillais presque exclusivement à l’acrylique. Je suis passé à l’huile.

La résidence a permis à Houle de s’immerger dans de nouvelles œuvres liées à son patrimoine. Le résultat est la réalisation de quatre peintures abstraites monumentales, Muhnedobe uhyahyuk, 1989. Cette œuvre continue sur la lancée spirituelle de Pare-flèches pour la dernière Cène, mais en mettant l’accent sur le paysage des Prairies, et en particulier sur un lieu spirituel de légende de la partie nord du lac Manitoba, connu en Anishnabemowin sous le nom de muhnedobe uhyahyuk, signifiant « l’endroit où les dieux sont présents ».

À l’automne 1989, Houle est artiste en résidence à la Collection McMichael d’art canadien à Kleinberg, en Ontario. À ce moment-là, il est déjà bien établi en tant qu’artiste abstrait, mais il se rend compte qu’il n’a tout simplement pas de vocabulaire visuel pour la peinture de paysage. La compréhension qu’a Houle de la terre diffère de la perspective occidentale typique du concept de propriété. La terre est pour lui la source commune de l’être; l’humanité et la nature sont interconnectées, et la spiritualité incarnée dans la terre est fondamentale dans la rapport entretenu avec la Terre Mère par ceux qui comme lui sont centrés sur le terre. Pendant son séjour à la McMichael, Houle photographie les motifs et étudie les peintures de Tom Thomson (1877-1917) et du Groupe des Sept dans la collection permanente. Le travail de Thomson, en particulier le caractère tactile de sa peinture et, physique, de sa technique, intrigue Houle. Mais les fantômes du Groupe et leur approche nationaliste est un défi.

Le résultat de la résidence est une œuvre qui élucide à la fois un rapport au territoire centré sur la terre et les pertes subies par les Premières Nations à la suite de leur contact avec les Européens : Seven in Steel (Sept en acier), 1989, une installation impressionnante composée de sept plaques d’acier extrêmement polies qui incorporent de petites vignettes peintes semi-abstraites d’objets d’art autochtones conservés dans la collection McMichael, dont un fragment de mât totémique, des lances de chasse inuites et des figures animales. Alignés côte à côte au niveau du sol et maintenus ensemble par des bandes étroites stratégiquement placées de couleur rouge, jaune et bleu, les éléments de l’installation commémorent chacun une nation éteinte et correspondent à une œuvre du Groupe des Sept.

La première exposition solo de Houle dans une galerie d’art publique a lieu à la Winnipeg Art Gallery en 1990, Robert Houle : Indians from A to Z (Robert Houle : les Indiens de A à Z). Les expositions de groupe sont devenues un problème pour Houle, car il résiste à la ségrégation qui le confine à l’art autochtone alors qu’il aspire à ce que son travail soit considéré comme un courant dominant au sein de l’art contemporain canadien. Certains artistes autochtones croient que la position de Houle désavoue, dans son œuvre, son héritage autochtone, ce qui n’est pas le cas. Avant 1986, de nombreuses institutions publiques, dont le Musée des beaux-arts du Canada, pratiquent une forme « d’apartheid culturel » — une expression utilisée par Houle dans une entrevue avec Carole Corbeil publiée dans le Globe and Mail. Il estime qu’avec une exposition solo, il est pris au sérieux en tant qu’artiste canadien contemporain.

Houle accepte également un poste de professeur d’études autochtones au Ontario College of Art (aujourd’hui OCAD University), à Toronto, en 1990, devenant ainsi la première personne à enseigner les études autochtones au plus ancien institut d’éducation artistique au Canada. Il y enseigne pendant quinze ans, partageant ses connaissances de l’histoire et de la culture autochtones, et faisant office de mentor auprès d’une nouvelle génération de conservateurs et d’artistes, dont Shelley Niro (née en 1954), Bonnie Devine (née en 1952) et Michael Belmore (né en 1971). Houle est l’un des rares professeurs d’art autochtone au Canada au moment de sa nomination.

Répondre en tant qu’artiste et activiste

Les années 1980 et 1990 constituent une période de turbulence politique affectant les communautés autochtones à travers le pays. Cela s’observe notamment dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 1988 à Calgary, lorsque le Musée Glenbow organise The Spirit Sings : Artistic Traditions of Canada’s First Peoples (Les esprits chantent : la tradition artistique des Premières Nations du Canada), qui comprend des objets historiques empruntés à des collections ethnographiques nationales et internationales. La nation crie du lac Lubicon, dans le nord de l’Alberta, mène une campagne de boycott de l’exposition qui fait l’objet d’une large diffusion. Les Lubicons résistent à l’exploration pétrolière sur leur territoire traditionnel, les compagnies pétrolières engrangeant des profits alors que le gouvernement fédéral ne leur impose pas de réserve. Pendant ce temps, le même gouvernement et la compagnie pétrolière Shell Canada sont les commanditaires de l’exposition. Les Lubicons demandent que les musées ne prêtent pas d’objets à l’exposition et que les gens n’y assistent pas, mais avec peu d’impact.

En solidarité avec les Lubicons, Houle n’a pas l’intention de visiter l’exposition. Cependant, après avoir appris qu’il y avait des artefacts empruntés à des collections privées en Europe qu’il voulait voir, Houle achète un mètre de ruban noir, qu’il porte comme brassard de deuil lorsqu’il visite l’exposition itinérante au Musée des beaux-arts du Canada, alors installé dans le Lorne Building. Il est complètement révolté par l’exposition d’une paire de minuscules mocassins et d’une effigie de la tombe d’un enfant de quatre ans. « En voyant ces artefacts béothuks pillés dans l’ancien bastion de l’esthétique européenne… la banalisation d’une tragédie humaine a été aggravée par le fait que je savais que l’institution commanditaire, le Musée des beaux-arts du Canada, était le dépositaire des insignes sacrés et cérémoniels saisis par le gouvernement fédéral ».

Par la suite, Houle réalise Warrior Shield for the Lubicon (Bouclier de guerrier pour le Lubicon), 1989, une œuvre qui transforme le couvercle d’un baril de pétrole en un bouclier représentant un paysage abstrait. Ruth B. Phillips note que l’œuvre aborde les problèmes politiques contemporains en utilisant « un langage complexe de styles, de genres et de médias », à travers lequel l’artiste « s’annonce lui-même comme l’héritier postmoderne de traditions artistiques multiples et distinctes ».

Au cours de l’été 1990, pendant 78 jours, un petit groupe de la nation mohawk de Kanesatake s’oppose à la police provinciale du Québec et à l’armée canadienne pour défendre un lieu de sépulture sacré contre l’empiétement imminent d’un terrain de golf dans la ville d’Oka, au Québec. Ce conflit entre les Premières Nations et le gouvernement canadien est le premier d’une telle violence, aussi largement diffusé, à la fin du vingtième siècle. Houle écrit : « Pour les habitants de Kanehsatake et de Kahnawake, c’était le terrorisme d’État, l’acte de guerre sans déclaration de guerre, de sorte qu’il n’y a pas de protection officielle des droits civils ou des droits politiques réglementés à l’échelle internationale »…

Pendant cette crise, la police et les soldats encerclent la même longue maison à Kahnawake où Houle a enseigné en 1972. Il crée une installation de fenêtre dans son appartement de Toronto, Mohawk Summer (Été mohawk), 1991, en appui aux Mohawks. « Quand cette longue maison a été encerclée, ça m’a vraiment frappé », raconte Houle. « C’est pourquoi j’ai bloqué les fenêtres de mon studio de la rue Queen avec des bannières, et que je me suis littéralement privé de lumière pour ne pas pouvoir peindre ». La crise historique se répercute dans d’autres œuvres, notamment Kanehsatake, 1990-1993, et Kanehsatake X, 2000. Pendant que les bannières de Été mohawk sont accrochées à ses fenêtres, Houle reçoit la visite des conservatrices Diana Nemiroff et Charlotte Townsend-Gault et entame des discussions qui mèneront à une exposition cruciale dans l’histoire de l’art autochtone et canadien.

Terre, esprit, pouvoir : les Premières Nations au Musée des beaux-arts du Canada

En 1992, à l’invitation de Diana Nemiroff, conservatrice d’art moderne au Musée des beaux-arts du Canada, Houle accepte d’être co-commissaire de l’exposition Land, Spirit, Power: First Nations at the National Gallery of Canada (Terre, esprit, pouvoir : les Premières Nations au Musée des beaux-arts du Canada), avec Nemiroff et Charlotte Townsend-Gault. Avant cette exposition, l’art autochtone n’est pas encore largement perçu comme contemporain et, en général, il est encore acquis et exposé dans des contextes historiques plutôt que dans des galeries d’art contemporain. Land, Spirit, Power: First Nations at the National Gallery of Canada apporte une reconnaissance jamais vue et favorise l’intégration de l’art autochtone dans les collections d’art contemporain, ce qui a un impact sur les installations permanentes et la documentation du travail des artistes autochtones dans les musées à travers le pays.

Tout en faisant des recherches pour Land, Spirit, Power: First Nations at the National Gallery of Canada, Houle visite des artistes partout en Amérique du Nord, dont Rebecca Belmore (née en 1960), Dempsey Bob (né en 1948), Jimmie Durham (né en 1940), Edgar Heap of Birds (né en 1954), Faye HeavyShield (née en 1953), Zacharias Kunuk (né en 1957) et Kay WalkingStick (née en 1935). Dans l’essai déterminant qu’il rédige pour le catalogue de l’exposition, Houle situe ces artistes contemporains dans une tradition artistique qui précède de plusieurs milliers d’années la colonisation européenne. Il atteste en outre que leurs connaissances acquises dans les écoles d’art occidentales, « (parfois des champs de mines avec des tranchées d’assimilation, de discrimination et d’oubli), se combinent avec leur héritage ancestral unique pour les préparer à créer un nouveau langage plastique doté d’un esprit. Un art contemporain, à la fois nouveau et autochtone »…

Au cours de son travail sur l’exposition, Houle découvre le tableau The Death of General Wolfe (La mort du général Wolfe), 1770, de Benjamin West (1738-1820), qui appartient au Musée des beaux-arts du Canada et qui est exposé à côté d’une sélection d’objets autochtones — une bourse, une jarretière et un bandeau tel que porté par l’un des soldats — prêté par le British Museum, à Londres. Pendant que les artistes autochtones prennent le contrôle de leur propre représentation dans Land, Spirit, Power: First Nations at the National Gallery of Canada, dans une autre partie du musée, le patrimoine est représenté d’une manière ethnographique conventionnelle. Une telle ironie n’a pas échappé à Houle. La mort du général Wolfe l’incite à fouiller sur l’histoire des Français et des Anglais. Ses recherches aboutissent à la création de Kanata, en 1992, un révisionnisme historique controversé créé au cours d’une période tendue de délibérations constitutionnelles au Canada, au cours de laquelle il estime que les Premières Nations sont « entre parenthèses ». En discutant de Kanata, Houle articule la place des peuples autochtones dans l’histoire du Canada comme un pied dans « le trépied de la Confédération, une terre de Français, de Britanniques et de Premières Nations ».

Tout au long des années 1990 et jusqu’aux années 2000, Houle continue à faire de l’art en mettant l’accent sur les Premières Nations et les questions territoriales, comme en témoigne Premises for Self-Rule (Prémisses de l’autonomie), 1994, une série de cinq peintures aux couleurs riches combinées à des photographies et des textes provenant de cinq traités qui confirment l’autonomie gouvernementale et la souveraineté des Premières Nations sur les terres du Canada. En 1999, la Winnipeg Art Gallery organise une deuxième exposition solo de l’œuvre de Houle, Sovereignty over Subjectivity (La souveraineté défie la subjectivité), marquant une autre étape importante dans sa carrière. L’exposition comporte trois œuvres d’art public in situ : These Apaches Are Not Helicopters (Ces Apaches ne sont pas des hélicoptères), Morningstar (Étoile du matin) et Gambling Sticks (Bâtons de jeu), toutes de 1999, qui, combinées aux œuvres exposées à la galerie, posent de nombreuses questions sur les enjeux politiques et culturels de l’histoire du Canada, y compris les revendications territoriales, l’autonomie gouvernementale, les pensionnats indiens et la nomenclature. Des œuvres telles que Coming Home (Retour chez soi), 1995, Aboriginal Title (Titre aborigène), 1989-1990, et I Stand… (Je me tiens debout…), 1999, sont incluses dans l’exposition.

Au vingt-et-unième siècle

Au cours des deux premières décennies du vingt-et-unième siècle, Houle reçoit beaucoup de reconnaissance pour sa contribution à la culture visuelle canadienne et pour son statut d’artiste, d’éducateur, de conservateur et de critique de premier plan. Il devient membre de l’Académie royale des arts du Canada (ARC) en 2000, reçoit le Toronto Arts Award for Visual Arts en 2001, et le Distinguished Alumnus Award de l’Université du Manitoba en 2004. Houle reçoit de surcroît deux doctorats honorifiques et, en 2015, le prestigieux Prix du Gouverneur général en arts visuels et médiatiques.

Houle démissionne de l’Ontario College of Art and Design (aujourd’hui OCAD University) en 2005 lorsqu’il reçoit une subvention importante du Conseil des Arts du Canada, qui inclut une participation au programme de résidence internationale du Conseil des Arts du Canada à la Cité internationale des arts de Paris, en 2006. Cette résidence donne lieu à une œuvre emblématique, Paris/Ojibwa, 2010, reflétant la reprise, par Houle, de ses recherches sur le peintre romantique du dix-neuvième siècle, Eugène Delacroix (1798-1863), commencées pendant ses études universitaires à Montréal.

En 2009, Houle crée Sandy Bay Residential School Series (Série sur le Pensionnat indien de Sandy Bay), une œuvre d’art très personnelle qui lui rappelle ses souvenirs de l’expérience des pensionnats indiens. Deux ans plus tard, la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) du gouvernement canadien commence à recueillir les témoignages d’environ 80 000 survivants des pensionnats indiens au Canada. Pour la CVR, la réconciliation consiste à établir et à maintenir une relation mutuellement respectueuse entre les peuples autochtones et non autochtones du pays. Pour que cela se produise, il faut qu’il y ait une prise de conscience du passé, une reconnaissance du mal qui a été infligé, une expiation des causes et une action pour changer le comportement. Houle choisit de ne pas participer à la CVR en grande partie à cause de l’importance accordée au concept de « réconciliation » comme forme de pardon. Plus significatif pour Houle est le pahgedenaun, un terme anishnabe qui pourrait se traduire par « laissez-le quitter votre esprit ».

Lors d’une exposition personnelle aux Kinsman Robinson Galleries de Toronto en 2016, Robert Houle: Shaman Dream in Colour (Robert Houle : rêve de chaman en couleur), Houle expose des œuvres créées entre 1998 et 2015, comportant des abstractions de couleurs intenses, telles que Shaman (Chaman), 2011, Blue Thunder (Orage bleu), 2012, et Morningstar I (Étoile du matin I), 2014. Des compositions figuratives plus récentes, dans des tons monochromes de noir, blanc et gris, telles que Shaman Takes Away the Pain (Chaman enlève la douleur), 2015, et Shaman Never Die (Chaman ne meurt jamais), 2015, rendent hommage à l’influence des chamans sur sa vie et son œuvre. En juin 2017, Houle termine un triptyque, O-ween du muh waun [We Were Told] (O-ween du muh waun [On nous a dit]), qui poursuit la polémique commencée avec Kanata, 1992, figurant le même guerrier delaware comme personnage central. Alors que certaines de ces œuvres récentes sont rendues dans des nuances monochromatiques subtiles et richement évocatrices, d’autres sont des abstractions aux couleurs vibrantes.

L’année 2017 est marquée par des changements importants dans les musées d’art et les galeries d’art publiques partout au Canada, ainsi que dans les organismes de financement comme le Conseil des Arts du Canada, afin de mettre l’accent sur le travail des artistes et des conservateurs autochtones au moyen de programmes spéciaux et de subventions. L’actualité était enfin alignée avec les sujets dont Houle discute depuis quarante ans. En tant qu’artiste, conservateur et éducateur, il travaille à la reconnaissance de l’art et des artistes autochtones en Amérique du Nord; à la sensibilisation aux questions relatives aux revendications territoriales, à l’eau et aux droits des Autochtones; à la décolonisation des musées; et à l’affirmation des droits des peuples autochtones à leur propre représentation. Il bouscule les méthodes désuètes d’exposition de l’art autochtone et ouvre la voie aux futurs conservateurs de l’art autochtone, tels que Greg Hill (né en 1967), Gerald McMaster (né en 1953) et Wanda Nanibush (née en 1976). Son travail inspire deux générations d’artistes autochtones à dépasser courageusement les méthodes traditionnelles, à embrasser le discours contemporain et à remettre en question de façon proactive les récits coloniaux de l’histoire de l’art.

À propos de l’auteure

À propos de l’auteure

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements