L’art est depuis longtemps lié à la guerre. Au lieu de prendre les armes, les artistes saisissent leurs pinceaux, leurs outils de sculpture ou leur appareil photo et entrent dans la mêlée pour documenter, faire de la propagande, critiquer ou commémorer les batailles qui façonnent l’histoire. Au Canada, très peu d’œuvres d’art de guerre autochtone pré-contact ont survécu, mais le savoir-faire transmis a perduré dans l’art et les traditions créatives autochtones post-contact, en parallèle aux œuvres d’art et aux objets fabriqués par les colons. Puis, les programmes officiels d’art de guerre canadiens, lancés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ont contribué à forger une nouvelle identité nationale. Aujourd’hui, l’art de protestation et les autres œuvres créées en réponse aux conflits contemporains jouent un rôle de premier plan.

L’ère de l’expansion européenne

Peu de preuves visuelles de l’activité militaire au Canada avant 1600 subsistent encore aujourd’hui, mais des armes anciennes datant de milliers d’années, trouvées dans des sites funéraires de la côte du Nord-Ouest, fournissent tout de même quelques indices. Elles suggèrent entre autres que les cérémonies associées aux cultures guerrières étaient porteuses de créativité. Depuis les premiers contacts avec les Européens, on constate un nombre croissant d’armes, d’armures et de vêtements qui rappellent les riches traditions des premières cultures visuelles autochtones. Cependant, nos meilleures sources pour les exploits militaires antérieurs demeurent les histoires orales racontées par les aîné·es et les conteurs et conteuses des nations autochtones du Canada de même que les reprises d’anciennes pratiques après l’arrivée des Européens.

La plupart des artefacts évoquant l’art de guerre précolonial, mais dont la fabrication date d’une plus récente époque, représentent des objets utiles réalisés à la main, avec une attention soutenue accordée à la conception et un sens aigu de la beauté. Contrairement à une grande partie de l’art militaire occidental, imprégné de classicisme et chargé de messages, mais inutile en termes pratiques, le premier art de guerre autochtone est aussi fonctionnel que beau et rituel. La pipe de cérémonie, plus précisément le calumet de la paix, constitue un témoignage visuel des conflits autochtones menés au Canada en des temps lointains. Fumer le calumet cimentait les alliances militaires, les traités de paix et d’autres obligations contractuelles. Son utilisation toujours actuelle nous permet de mesurer la portée symbolique de l’objet. Traditionnellement, la pipe est formée d’une longue tige ornée de peinture, de fourrure, de piquants de porc-épic et de plumes. Le fourneau est généralement sculpté dans la pierre. Le calumet tortue du début du dix-septième siècle, conservé au Musée royal de l’Ontario, renvoie possiblement au nom par lequel les Premiers Peuples désignent l’Amérique du Nord : l’île de la Tortue.

Entre le seizième et le dix-huitième siècle – ou plus tôt si l’on inclut les expéditions vikings – des explorateurs et des commerçants de nombreux pays européens cherchent à prendre pied sur l’île de la Tortue. Dès le début, les peuples autochtones, que les Scandinaves nommaient Skrælings, défendent leur territoire. La Carte de Skálholt, créée en 1570, dont seule subsiste une copie réalisée en 1690, montre comment les habitants du « Skralinge Land » (en bas à gauche) ont forcé les Vikings à retourner au Groenland (en haut à gauche) vers 1015 de notre ère. Mais ce succès précoce n’assurera pas à long terme la sécurité des Premiers Peuples. Équipés de fusils et d’autres armes perfectionnées, les Européens n’hésiteront guère à les utiliser dans leur intérêt et contre les Autochtones. La colonisation implique intrinsèquement un conflit auquel prennent part toutes les parties concernées.

Entre 1534 et 1542, l’explorateur français Jacques Cartier fait trois voyages dans le golfe du Saint-Laurent à la recherche du légendaire passage du Nord-Ouest vers l’Asie. Il revendique ce nouveau territoire pour la France, cartographie le grand fleuve qu’il découvre jusqu’à Montréal et décrit les peuples autochtones qui vivent sur ses rives. Puis, il rentre chez lui, sans fonder de colonie permanente. Les cartes et les graphiques illustrés deviendront les principaux documents de ses voyages.

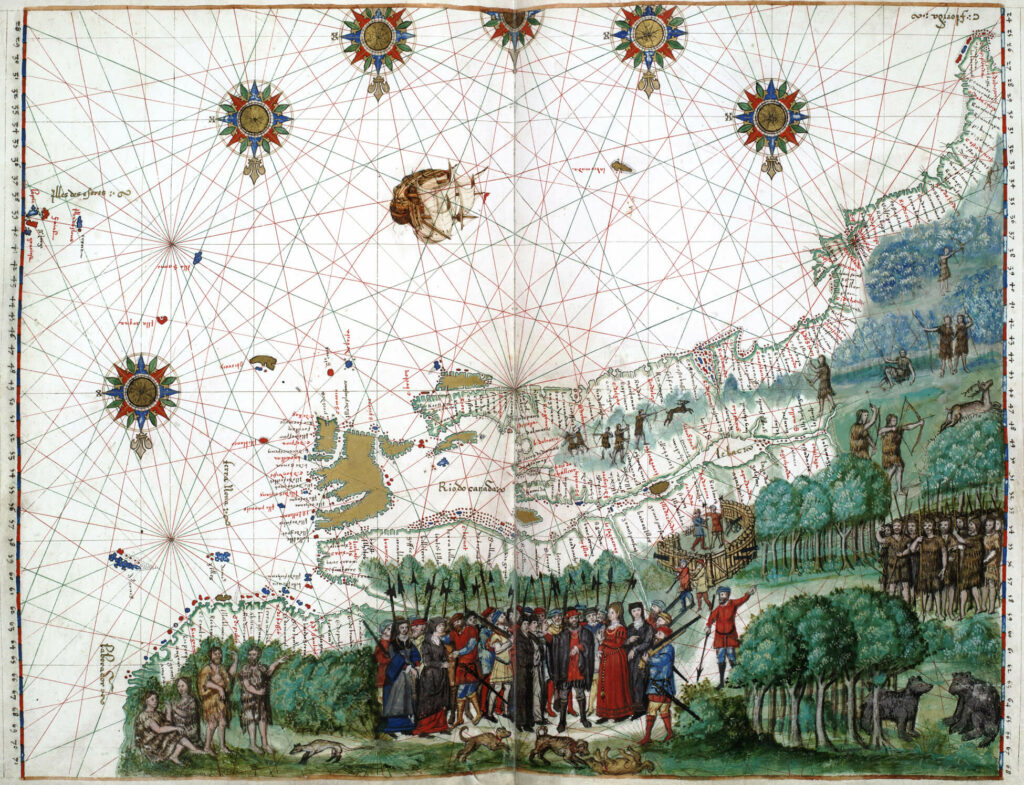

L’Atlas Vallard, 1547, forme peut-être la plus célèbre collection de cartes anciennes comprenant la côte est de l’Amérique du Nord. Remarquable produit de la célèbre école cartographique de Dieppe, en France, l’atlas rationalise visuellement les avantages de la conquête dans sa représentation singulière de l’est du Canada. Les figures armées qui parsèment la carte en question transforment son imagerie minutieuse en art de guerre. Les rôles relatifs des colonisateurs et des colonisés y sont clairement définis : on représente les peuples autochtones comme de véritables guerriers, alors que les armes portées par les Européens paraissent seulement protéger ces derniers.

À l’instar des Français, confiants dans leur supériorité militaire sur l’opposition locale, les Britanniques envoient, entre 1576 et 1578, Martin Frobisher, marin et navigateur de talent, avec des navires et des hommes pour explorer un éventuel passage vers les richesses de l’Asie. Lors du second voyage, John White (actif de 1577 à 1593) documente à l’aquarelle The Skirmish at Bloody Point, Frobisher Bay (Escarmouche à Bloody Point, Frobisher Bay), 1585-1593, une rencontre entre un groupe de chasseurs inuits et des marins britanniques qui conduit plusieurs Inuits à la mort tandis qu’un seul blessé afflige le camp anglais.

En 1608, le Français Samuel de Champlain établit la première colonie française à Québec. Opposé à la confrontation, il rêve d’établir en Amérique du Nord une nouvelle nation fondée sur la coopération et les mariages mixtes entre les peuples autochtones et les colons européens. Sa carte de 1612, méticuleusement dessinée et reproduite pour le marché français de l’imprimerie en l’espace d’un an, comporte non seulement des détails géographiques tels que des collines, des rivières et des côtes, mais également des dessins d’animaux, de plantes et de fruits qu’il a observés ainsi que des portraits en pied d’un certain nombre d’habitants autochtones.

Pourtant, bien qu’il ait eu des intentions sans doute pacifiques pour assurer l’établissement des Français à Québec, Champlain s’allie aux peuples Wendat (Hurons), Anichinabé (Algonquins), Innu (Montagnais) et Etchemin vivant le long des rives du fleuve Saint-Laurent, en guerre contre les Haudenosaunee (Iroquois) établis plus au sud. Comme l’indique un dessin publié en 1613, le groupe de Champlain, qui explorait la région de l’actuel lac Champlain en 1609, tombe sur un groupe combatif d’Haudenosaunee et une bataille s’ensuit. Champlain tire son arquebuse et tue deux membres du groupe d’un seul coup : certes, le geste met fin à la bataille, mais les Français s’attirent également un ennemi permanent.

L’intensification des conflits conduit les Autochtones à conclure des traités avec les colons pour renforcer leur position. Outre la cérémonie du calumet, les peuples autochtones des Grands Lacs à l’Île-du-Prince-Édouard utilisent, à des fins ornementales, cérémonielles, diplomatiques et commerciales (pour enregistrer, entre autres, les traités de paix et autres alliances), une ceinture de coquillages violets et blancs magnifiquement tissée, connue sous le nom de ceinture wampum. Le Teioháte Kaswenta (ceinture wampum à deux rangs), 1613, a été créé lors du premier traité de paix conclu dans le nord de l’État de New York entre le peuple Haudenosaunee et le gouvernement néerlandais. Même si l’original n’existe plus, la tradition orale et les documents écrits ultérieurs tentent toujours de faire respecter certaines des dispositions réglementaires traduites visuellement par les lignes régulières des coquillages violets et blancs, qui n’interfèrent pas les unes avec les autres.

La suite de l’histoire montre toutefois que les puissances coloniales ne respecteront généralement pas ces pactes sacrés. La plupart des nouveaux arrivants ayant suivi Champlain en Nouvelle-France sont motivés par des idées de conquête, d’avancement économique et social, et d’évangélisation. Les conflits deviennent alors un mode de vie au Canada pour les premiers habitants et les nouveaux colons, lesquels s’efforcent de garder le contrôle des terres et des ressources. En effet, les Haudenosaunee resteront longtemps des adversaires redoutables, comme en témoigne le Portrait d’un illustre borgne, s.d., une petite composition figurant un guerrier identifié et lourdement décoré, réalisée par le missionnaire jésuite français Louis Nicolas (1634-après 1700).

Un artefact unique nous renseigne sur un affrontement violent entre les Autochtones de l’époque. En 1904, Mesaquab (Jonathan Yorke), un Ojibway du lac Simcoe, en Ontario, utilise des piquants de porc-épic et du foin d’odeur pour reproduire de mémoire, sur le couvercle d’une boîte en écorce de bouleau, une scène de bataille peinte à l’origine sur un rocher à Quarry Point, au lac Couchiching, en Ontario, quelque deux cents ans plus tôt. L’idée de cette création est probablement venue le jour où le rocher s’est effondré dans l’eau. Bordé de deux arbres, le dessin linéaire relativement simple représente deux guerriers ojibways, l’un armé d’un gourdin, l’autre d’un fusil. Au sol, un petit homme Kanienʼkehá:ka (Mohawk), un arc et des flèches à la main, attend la mort ou se rend.

La Grande-Bretagne et la France luttent pour le contrôle du territoire

Au milieu des années 1700, la France, la Grande-Bretagne et leurs alliés autochtones combattent pour le contrôle de l’Amérique du Nord. La France voit en sa colonie de Nouvelle-France à la fois un puits de ressources naturelles, notamment de fourrures, un marché profitable pour les produits fabriqués en France et un lieu permanent d’une société chrétienne bien gouvernée en Amérique du Nord. Aussi des peintures et de petites sculptures importées de France sont-elles utilisées dans les églises et dans les institutions civiques et religieuses. Certains artistes itinérants viennent également d’Europe, et l’art du portrait atteint un haut degré de sophistication. Citons, à titre d’exemple, le portrait anonyme du Marquis de Boishébert, v.1753, représentant l’officier né à Québec qui a dirigé la résistance à l’expulsion britannique des Acadiens français du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard en 1755.

Contrairement à la relative rareté de l’art de guerre en Nouvelle-France, l’art militaire britannique prolifère. Après l’ouverture de la Royal Military Academy de Woolwich, en Angleterre, en 1741, on envoie les élèves-officiers diplômés, spécialement formés aux techniques du dessin et de l’aquarelle, pour rendre compte des infrastructures armées et des escarmouches dans les colonies britanniques d’Amérique du Nord. Pour qu’il soit utile aux autorités militaires, le travail de ces artistes devait être correct et précis, ce qui n’empêchait pas pour autant sa commercialisation auprès d’un public friand de succès britanniques. Les dessins et les aquarelles de Hervey Smythe (1734-1811) et de Richard Short (actif v.1754-1766), notamment, sont transposés en gravures pour faire connaître l’expansion britannique. En 1761, les esquisses de Short ont servi de base à une série d’estampes illustrant la conquête de la ville de Québec par les Britanniques deux ans plus tôt, et montrant la dévastation avec force détails, alors que soldats et citoyens contemplent les conséquences de la bataille. Charles Ince (actif v.1750), lui, assiste à la destruction totale de Louisbourg en 1758 qu’il dessine au début du siège. Son dessin devient ensuite une gravure largement diffusée. Et enfin, Thomas Davies (1737-1812), officier de l’artillerie royale britannique, peint A View of Fort La Galette, Indian Castle, and Taking a French Ship of War on the River St. Lawrence, by Four Boats of One Gun Each of the Royal Artillery Commanded by Captain Streachy (Vue du fort La Galette, poste indien, et de la prise d’un vaisseau de guerre français sur le Saint-Laurent, par quatre bateaux d’un canon chacun, sous les ordres du capitaine Streachy de la Royal Artillery), 1760, une œuvre qui, comme le titre l’indique, révèle une grande quantité d’informations documentaires – non seulement sur le fort, mais aussi sur la bataille fluviale et sur les vêtements portés par deux observateurs autochtones.

Des artistes célèbres en Grande-Bretagne représentent également des événements se déroulant au Canada. Ils créent des peintures pour le public britannique et, lorsque ces dernières font l’objet d’expositions publiques, de reproductions et de diffusion sous forme de gravures, elles informent la population des succès militaires de leur pays et nourrissent le sentiment d’identité nationale. The Death of General Wolfe (La mort du général Wolfe), 1770, de Benjamin West (1738-1820), une représentation romantique et imaginée à partir des faits des derniers moments du commandant britannique constitue l’une des œuvres les plus connues du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Wolfe et ses troupes avaient affronté les forces françaises du marquis de Montcalm lors de la bataille des plaines d’Abraham, à Québec, en 1759, à l’issue de laquelle le conflit entre les deux pays bascule en faveur de la Grande-Bretagne. Cet événement marque un tournant majeur dans la rivalité entre les deux puissances, lesquelles se disputaient depuis deux siècles le contrôle de l’Amérique du Nord. Le conflit s’éteint à la fin de la guerre de Sept Ans, avec la signature du traité de Paris en 1763 – la France cède ses colonies « canadiennes » à la Grande-Bretagne : c’est alors la fin de la Nouvelle-France et le début d’un nouveau régime, soit l’Amérique du Nord britannique.

Un État de garnison

Après la guerre d’Indépendance américaine de 1775-1783 (et la perte par la Grande-Bretagne du territoire qui correspond aujourd’hui aux États-Unis), le Canada devient un État de garnison, où l’armée britannique se fait très présente. On peint les chefs militaires, y compris les chefs autochtones, pour appuyer, comme toujours, le sens de la coopération mutuelle plutôt que celui du conflit. Un portrait célèbre, vraisemblablement posthume, Thayendanegea (Joseph Brant), v.1807, réalisé par le Canadien d’origine allemande William Berczy (1744-1813), montre le chef Kanienʼkehá:ka dans une pose classique, revêtant une tenue qui présente des attributs autochtones. Originaires de terres situées dans ce qui est aujourd’hui l’État de New York, Thayendanegea et ses disciples se sont établis au Canada après la guerre d’Indépendance américaine pendant laquelle ils avaient combattu pour les Britanniques.

De même, l’artiste irlandais Solomon Williams (1757-1824) peint Major John Norton (Teyoninhokarawen), v.1804, un portrait du chef de guerre Kanienʼkehá:ka (et neveu adoptif de Thayendanegea) ayant dirigé, aux côtés des Britanniques, les forces autochtones contre les Américains lors de la bataille de Queenston Heights, pendant la guerre de 1812, 1812-1815. La combinaison de vêtements haudenosaunees et britanniques de Teyoninhokarawen reflète son double héritage et les échanges culturels permanents entre les peuples autochtones et les Européens.

Au début du dix-neuvième siècle, les œuvres d’art créées par les artistes militaires britanniques au Canada soutiennent l’idée d’une période marquée par une harmonie non conflictuelle. Un monument important de John Crawford Young (1788-v.1859) à Québec, le Monument Wolfe et Montcalm, 1827, de conception classique, réunit les ennemis en un seul mémorial et promeut donc activement le principe d’unité dans une colonie plutôt divisée. De même, l’apparence détendue de l’homme, du garçon et du chien qui se promènent tranquillement le long d’un sentier boisé dans Road Between Kingston and York, Upper Canada (Chemin entre Kingston et York, Haut-Canada), v.1830, de James Pattison Cockburn (1778-1847), semble nier l’importance de la route pour le transport militaire, une route pourtant coupée et nivelée par le travail harassant des soldats. L’armée britannique a joué un rôle essentiel dans la répression des rébellions de 1837, alors que les colons du Bas et du Haut-Canada ont pris les armes et se sont soulevés dans l’espoir d’obtenir un plus grand contrôle du gouvernement. Ces événements figurent peu dans les œuvres, bien que la bataille de Saint-Eustache, un conflit de la rébellion du Bas-Canada, ait été représentée dans une estampe parue en 1840.

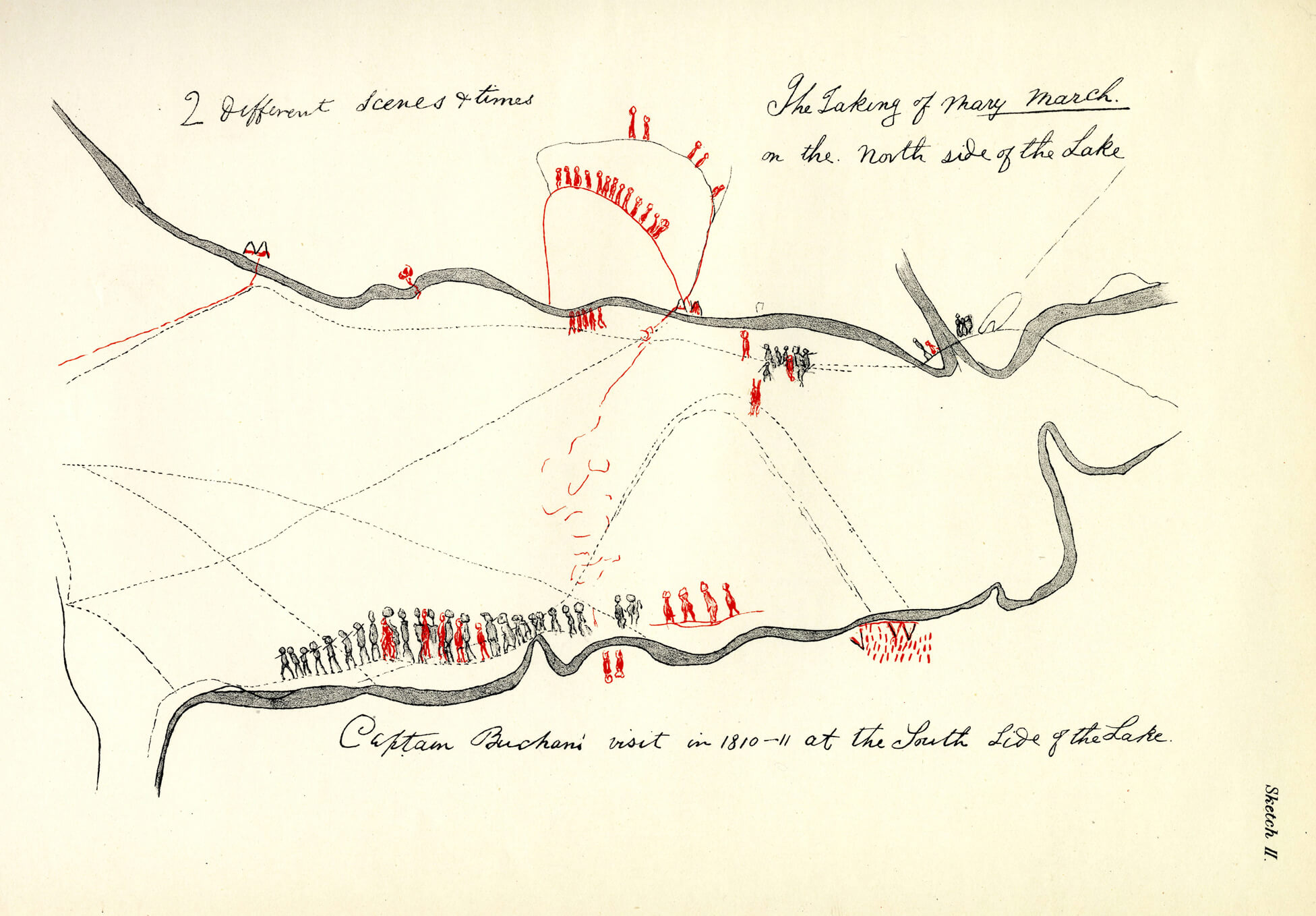

En 1829, Shanawdithit réalise une série de dessins témoignant de l’histoire tragique de sa tante Demasduit : il en résulte de puissantes images qui mettent en évidence les conséquences pernicieuses de la colonisation à cette époque. Demasduit était une femme Béothuk, l’un des derniers peuples autochtones qui occupaient traditionnellement Terre-Neuve. Sous forme de pictogrammes, Shanawdithit raconte les répercussions d’un acte jugé illégal par les Occidentaux. En 1818, un groupe de Béothuks vole un bateau et du matériel de pêche. Huit colons armés sont alors envoyés pour les récupérer. Ils parviennent à capturer Demasduit lors de l’escarmouche qui s’ensuit et tuent son mari, un chef, pendant que ce dernier tente d’empêcher la capture de son épouse. Leur nourrisson décède quelques jours plus tard. Demasduit elle-même s’éteint en 1820, un an à peine après sa capture. En 1823, des pelletiers européens trouvent Shanawdithit, sa mère et sa sœur affamées et les amènent à St. John’s. Les membres de sa famille meurent peu après de la tuberculose, et Shanawdithit entre en service. En 1829, elle décède à son tour; elle était la dernière des Béothuks.

En Europe, l’intérêt croissant pour les conflits autochtones encourage les artistes occidentaux à représenter des scènes de combat destinées à un public colonial, renforçant ainsi les stéréotypes trompeurs et violents sur les guerriers des Prairies. Entre 1849 et 1856, par exemple, dans The Death of Omoxesisixany [Big Snake] (La mort d’Omoxesisixany [Grand Serpent]), l’artiste canadien d’origine irlandaise Paul Kane (1810-1871) peint la mort dramatique d’un chef Piikani à cheval, assassiné par un guerrier cri. Kane avait voyagé à travers le Canada; il avait eu vent de l’événement et avait alors voulu le reconstituer au moyen de son imagination, en s’inspirant des peintures de duels équestres européens dont il connaissait quelques reproductions. Également collectionneur, Kane a agrémenté sa composition d’un sac à bandoulière de guerrier cri qu’il avait en sa possession. Théâtrale, intense et visuellement fascinante, La mort d’Omoxesisixany [Grand Serpent] constitue la seule peinture de Kane produite en série et commercialisée en son temps. L’image reflétait moins la réalité qu’elle ne répondait aux attentes du public avide de découvrir le « Far West ».

Sur la côte du Nord-Ouest, les traditions d’art de guerre des Premiers Peuples du Canada remontent à des millénaires. Les guerriers haïdas portaient des armures, notamment des casques, des visières et des plastrons. Certaines de ces protections sont magnifiquement décorées, comme le casque de guerre en forme de tête de phoque en bois avec des dents et des yeux en cuivre, que l’on trouve aujourd’hui au Musée canadien de l’histoire. Jusqu’à ce que les colons introduisent les armes à feu chez les Haïdas, les gourdins comptaient parmi leurs armes préférées. Citons ici l’objet – vraisemblablement cérémoniel – datant d’avant 1778 et provenant de la baie de Nootka qui présente une redoutable tête de saumon en bois sculpté aux yeux éblouissants, une massue en pierre formant sa grande langue saillante. On lui a en outre ajouté des cheveux humains et des dents de loutre de mer, qui l’embellissent prodigieusement. Elle aurait peut-être appartenu à un chef héréditaire et symbolise, par son identification avec le saumon, son pouvoir dans et sur le monde vivant présent et futur.

À mesure que le Canada se développe à partir des côtes vers son centre géographique, les colonisateurs découvrent des pièces d’art des guerriers des Plaines et recueillent ainsi des informations sur ces habitants et sur leurs batailles. Aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, les guerriers nomades des Prairies inscrivaient les récits de leurs victoires sur des peaux de bison et de cerf. Ces guerriers se vêtaient de peaux pour prouver leur statut au sein de la communauté et raconter leurs actes de bravoure, comme l’illustrent les pictogrammes expressifs, dessinés dans des formes stylisées aux tons terreux sur une peau d’animal. Une splendide peau (probablement d’origine Niitsitapi [Pieds-Noirs]) conservée au Musée royal de l’Ontario dépeint, avec force détails, vingt et une histoires martiales distinctes, dont la capture d’armes et la blessure ou la mort de nombreux ennemis. Des entailles et des coupures parsèment les habits des guerriers des Plaines, en particulier les chemises des hommes : ces marques représentent des blessures de flèches et de lances. Les dessins apparaissent également sur les parois rocheuses et attestent des batailles remportées – pensons notamment à la scène de combat de 250 pétroglyphes à Áísínai’pi (Writing-on-Stone Park) en Alberta, datant de la fin des années 1800.

L’ère de la Confédération

Au lendemain de la Confédération, en 1867, un événement unissant l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick en un nouveau dominion au sein de l’Empire britannique, le Canada se voit encore une fois marqué par la violence, désormais documentée par la photographie, une nouvelle technologie inventée en France, en 1839. Les invasions des fenians, de 1866 à 1871, constituent les premières escarmouches photographiées dans la nouvelle nation canadienne. Les fenians, des immigrants irlandais établis aux États-Unis, croient que si leur prise du Canada réussit, elle saura persuader le gouvernement britannique d’échanger le dominion contre l’indépendance de l’Irlande. La multiplicité des tentes du gouvernement et de l’attirail militaire dans The Pigeon Hill [Eccles Hill] Camp of the 60th Battalion (Le camp du 60e Bataillon de Pigeon Hill [Eccles Hill]),1870, du peintre et photographe canadien William Sawyer (1820-1889), montre le sérieux de la riposte canadienne à la menace des fenians.

La rébellion du Nord-Ouest de 1885 (aujourd’hui connue sous le nom de résistance du Nord-Ouest), qui se déroule dans les territoires de l’actuelle Saskatchewan et Alberta, entraîne la mort de centaines de troupes gouvernementales, de militants métis et de guerriers des Premières Nations. Les colons occidentaux nouvellement arrivés craignent les Premières Nations et les Métis déjà établis dans la région, alors que les groupes autochtones refusent de s’assujettir encore davantage aux Britanniques et de céder leurs terres. Inspirés par le chef métis Louis Riel, les peuples autochtones mettent en place un gouvernement provisoire, que l’action militaire canadienne rend rapidement impuissant. Riel finira pendu, mais il demeurera un symbole de la discorde linguistique, raciale et religieuse au Canada.

De nombreux monuments commémorent le conflit, certains honorant la milice coloniale, d’autres ses opposants métis et autochtones. “Sewing Up the Dead”: Preparation of North-West Field Force Casualties for Burial (« Recoudre les morts » : préparation des victimes de la Force de campagne du Nord-Ouest pour l’enterrement), 1885, une image du soldat et photographe canadien James Peters (1853-1927), révèle les conséquences brutales sur les deux camps. Le procès de Riel est lui aussi documenté par la photographie – citons, à titre d’exemple, Louis Riel Addressing the Jury during His Trial for Treason (Louis Riel s’adressant au jury pendant son procès pour trahison), 1885, du photographe américain Oliver Buell (1844-1910).

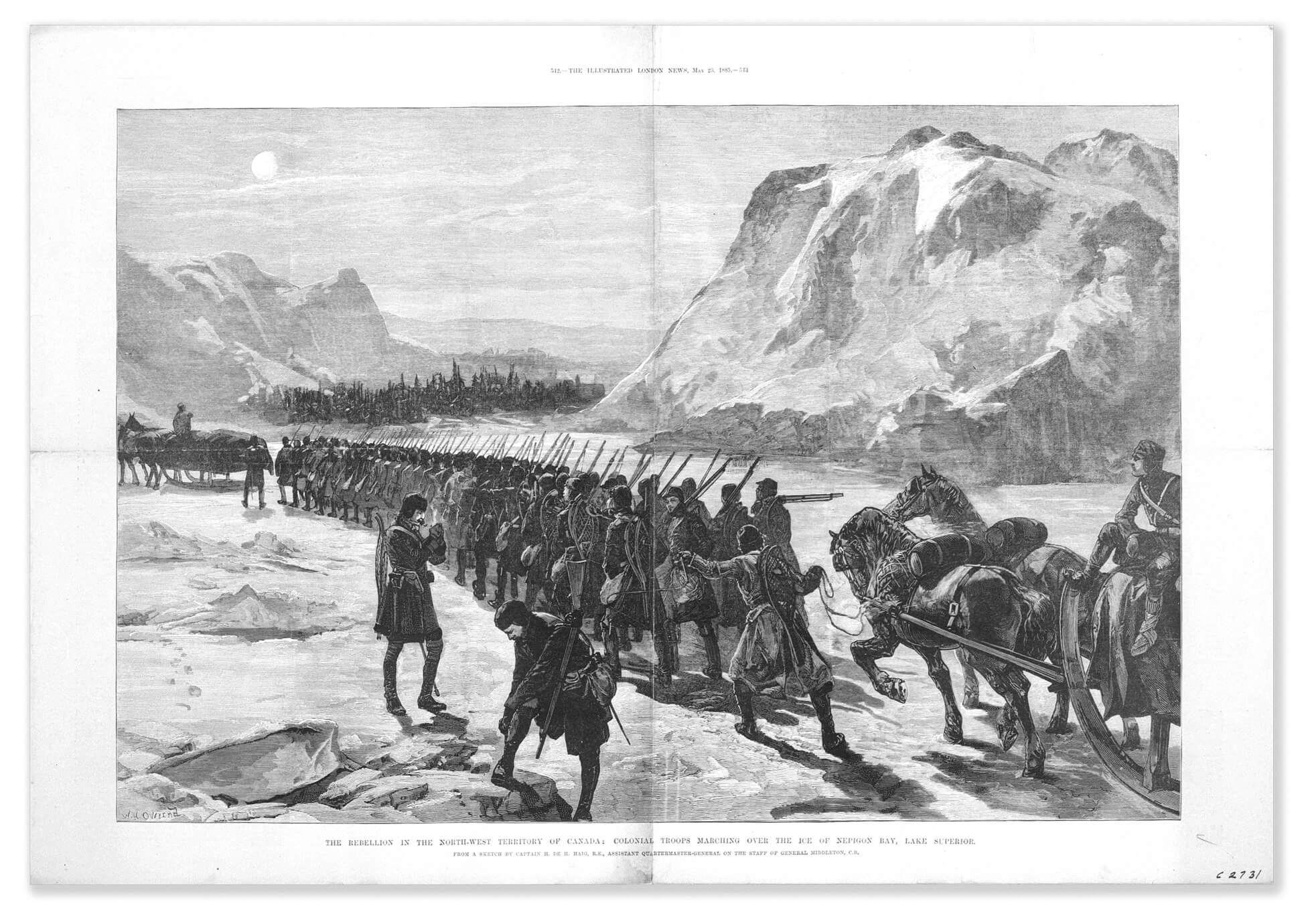

Les artistes graphiques à l’emploi des hebdomadaires britanniques s’intéressent également aux aspects militaires de la résistance à l’aide d’une technique de reproduction de pointe, comme en témoigne l’illustration de troupes coloniales frileuses en marche, The Rebellion in the North-West Territory of Canada: Colonial Troops Marching over the Ice of Nepigon Bay, Lake Superior (La rébellion dans le territoire du Nord-Ouest du Canada : troupes coloniales marchant sur la glace de la baie de Nepigon, lac Supérieur), 1885, du soldat-artiste britannique Herbert de Haga Haig (1855-1945). Le Graphic et l’Illustrated London News retouchaient souvent les dessins originaux pour en augmenter l’impact visuel, alors que le Sphere publiaient des croquis non modifiés. Malheureusement, les quelques magazines canadiens actifs à cette époque étaient éphémères et leur rayonnement ne dépassait guère le cadre régional.

Dans les années suivant la rébellion de 1885, le Canada renforce son pouvoir sur les peuples autochtones des Plaines, les forçant à vivre dans des réserves, établissant le système des pensionnats et collectionnant de plus en plus d’objets d’art autochtones. Les premières photographies offrent des images révélatrices des guerriers des Plaines et de leurs insignes, tels que les bâtons à coups. On associe ces objets – des perches dentelées ornées de plumes, de fourrure, de cuir, de peinture, de perles et d’autres éléments décoratifs – au « comptage des coups », un système de notation adopté au moment des premiers contacts avec les Européens par de nombreuses tribus des Plaines pour suivre de près les faits d’armes. Pour qu’un coup compte, il doit avoir été observé par d’autres guerriers et officiellement reconnu par un conseil tribal. Le photographe, artiste et ethnologue canadien Edmund Morris (1871-1913) décrit la dimension documentaire et cérémonielle de la culture guerrière historique, l’artisanat des artefacts ainsi que leur grande beauté, notamment dans son image de 1907 du chef Piikani Stamiik’siisapop (Bull Plume) portant son bâton à coups dentelé et garni de plumes aux côtés de Minnikonotsi (Homme en colère à cause de la faim).

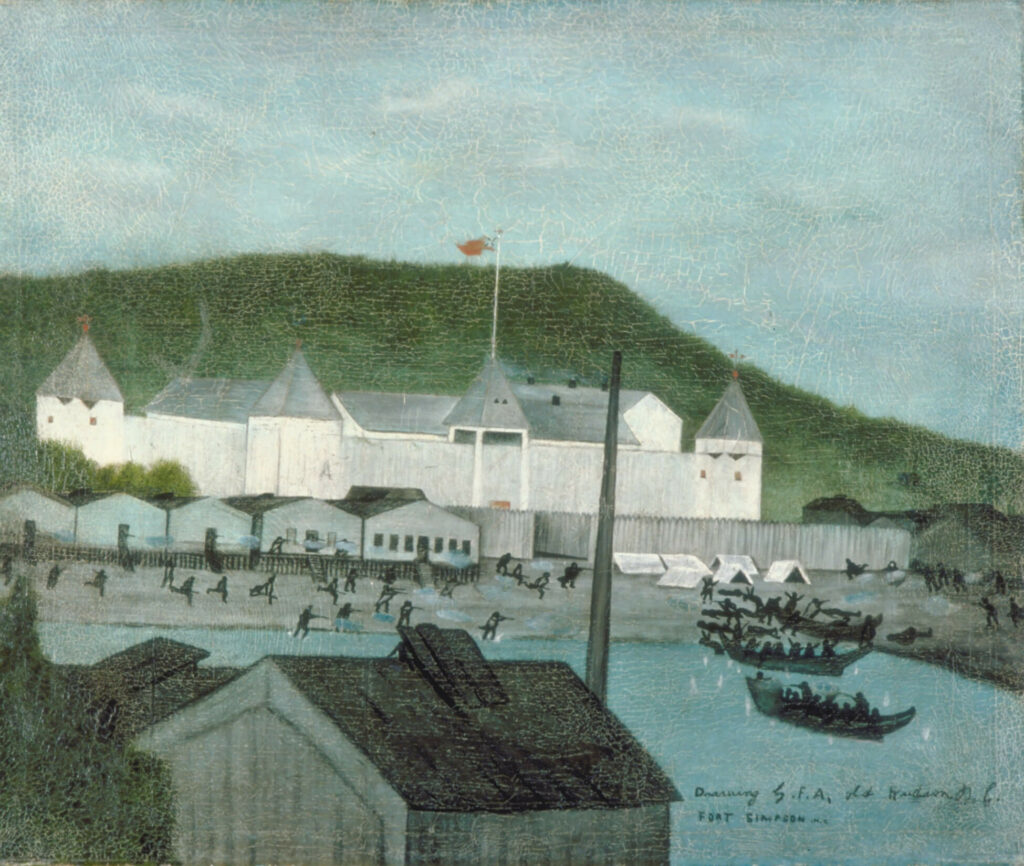

L’établissement de l’autorité britannique au Canada et l’expansion des réserves et des pensionnats coïncident avec l’émergence de deux phénomènes, soit l’augmentation de la colonisation européenne et un intérêt naissant tant pour les histoires que les artefacts associés aux peuples autochtones du Canada. Au fil du temps, certains artistes autochtones adoptent des manières européennes dans le but de raconter leurs récits de guerre. Les peintures de Frederick Alexcee (v.1857-v.1944), par exemple, révèlent à la fois sa connaissance de l’histoire de la côte du Nord-Ouest, telle que racontée par les conteurs, et sa compréhension des formes d’art européennes. Fils d’une femme Tsimshian et d’un homme Haudenosaunee, il peint A Fight Between the Haida and Tsimshian (Un combat entre les Haïdas et les Tsimshians), v.1896. L’image représente une bataille autochtone qui s’est déroulée en 1855 à Port Simpson, le site du poste de Fort Simpson de la Compagnie de la Baie d’Hudson, sur la côte centre-nord de la Colombie-Britannique. Soulignant peut-être les inégalités de pouvoir caractéristiques de l’époque, le fort domine de façon spectaculaire les guerriers tsimshians et haïdas et leurs quelques canots. Les armes à feu, omniprésentes dans l’image, traduisent l’impact de la colonisation européenne au Canada, laquelle a imposé bien plus que ses styles de peinture.

Au fur et à mesure que le pays s’agrandit, on construit d’autres monuments pour nourrir le sentiment d’appartenance à la nation. À Brantford, en Ontario, les pères de la ville érigent en 1886 le Monument à la mémoire de Joseph Brant, de conception britannique, en hommage à Thayendanegea, le chef Kanienʼkehá:ka ayant combattu aux côtés des Britanniques pendant la guerre d’Indépendance américaine. Peu à peu, des Canadiens deviennent sculpteurs ou s’investissent dans la construction des monuments. Le curieux Portrait Bust of Techkumthai [Tecumseh] (Portrait en buste de Techkumthai [Tecumseh]), 1896, de Hamilton MacCarthy (1846-1939), créé en la mémoire du fidèle allié du général Isaac Brock dans la guerre de 1812, le représente comme un « noble sauvage » : sa tenue traditionnelle autochtone lui donne naturellement un air bon, non corrompu par la civilisation, mais ce même habit le fait aussi paraître différent, voire à part, il est « autre » en quelque sorte. Le Monument à Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, 1893, de Louis-Philippe Hébert (1850-1917), commémore Paul de Chomedey Maisonneuve, soldat de France et fondateur de Montréal.

Canadiennes et Canadiens se sont portés volontaires pour combattre aux côtés des Britanniques lors de la première bataille outre-mer du pays, la guerre d’Afrique du Sud (1899-1902), un conflit entre les colons britanniques et néerlandais en Afrique du Sud, communément appelé la guerre des Boers. À l’époque, le Canada est encore un dominion britannique et sa population se compose en grande partie de sujets britanniques. Les Canadiens anglophones, profondément attachés à ce qu’ils considèrent leur mère patrie, s’enrôlent avec enthousiasme – plus de 7 000 militaires y participeront. La photographie documente le conflit d’un point de vue canadien – c’est entre autres la perspective empruntée dans Les membres de l’unité Lord Strathcona’s Horse en route vers l’Afrique du Sud à bord du S. S. Monterey, 1899, montrant des soldats entassés dans leurs uniformes de serge rêche, quelque part en mer. Comme de coutume, les artistes britanniques dessinent le conflit et leurs œuvres sont reproduites dans les hebdomadaires nationaux. L’un d’eux, Inglis Sheldon-Williams (1870-1940), né en Angleterre, qui deviendra plus tard un artiste canadien de la Première Guerre mondiale, dessine en 1900 le feld-maréchal Frederick Sleigh Roberts, un commandant britannique populaire, couronné de succès. Après le conflit, l’enthousiasme de la population canadienne pour cette entreprise donne lieu à de nombreux monuments commémoratifs de guerre, encore existants aujourd’hui partout au Canada.

La Première Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale, 1914-1918, constitue un événement de grande envergure dans l’histoire du Canada. Premier conflit véritablement national du pays, elle implique l’ensemble de sa masse continentale, à l’exception de Terre-Neuve qui, jusqu’en 1949, représentait une colonie britannique – elle combat ainsi avec la mère patrie, et il en résulte un épisode particulièrement sanglant. La guerre débute le 4 août 1914 et, en tant que membre de l’Empire britannique, le Canada tombe en guerre dès que Londres y prend part. S’enrôlent alors plus de 600 000 Canadiens combattant principalement en Belgique et en France; plus de 60 000 d’entre eux mourront au front. Près de 4 000 des soldats engagés sont autochtones, bien qu’ils ne bénéficient pas de l’ensemble des droits et avantages de la citoyenneté dans leur pays.

À quelques exceptions près, les Canadiens anglais se rallient à la cause de la Grande-Bretagne, le conflit renforçant leur appartenance identitaire – ce nationalisme naissant sera cimenté par le succès canadien à la bataille de la crête de Vimy en 1917. Pour la population francophone du Canada, cependant, l’imposition de la conscription militaire entraîne de profondes divisions au pays. Dans un monde post-Confédération plus indépendant, de nombreux Canadiens français ne considéraient pas que ce conflit les impliquait puisque mené par les Britanniques.

Outre les terribles combats et les fortes passions qu’elle suscite, la Première Guerre mondiale donne lieu à une production artistique de grande envergure qui se décline en autant de moyens d’expression : photographie, cinéma, peinture, gravure, reproduction, illustration, affiche, artisanat, sculpture et monument commémoratif. Les artistes sont à l’origine de certaines de ces œuvres, mais les agences gouvernementales et privées en parrainent la grande majorité. Ce faisant, ils établissent le concept de l’artiste ou du programme « officiel ». Cette appellation marginalise la plupart des artistes qui ne peuvent pas revendiquer une telle affiliation et entraîne une compréhension partielle de l’art de guerre canadien. Par conséquent, ce sont surtout la photographie et les arts graphiques sous forme d’affiches, de gravures, de reproductions et d’illustrations qui ont alimenté leur expérience visuelle de la guerre. Par ailleurs, force est de reconnaître l’inaccessibilité des peintures, sculptures ou monuments commémoratifs officiels pour la plupart du public canadien : beaucoup ne pourront contempler ces œuvres que bien après la fin de la guerre, et d’autres ne les verront jamais. Par conséquent, ce sont surtout la photographie et les arts graphiques sous forme d’affiches, d’estampes, de reproductions et d’illustrations qui ont alimenté leur expérience visuelle de la guerre.

En ce qui a trait à l’art officiel, pour consigner les événements de la Première Guerre mondiale, les autorités privilégient deux médias visuels, soit la photographie et le cinéma. Jusqu’en 1915, on autorise les soldats canadiens à porter un appareil photo pendant leur service actif mais, rapidement, la pratique se voit interdite pour des raisons de sécurité. En avril 1916, Lord Beaverbrook, le chef national du Bureau canadien des archives de guerre (BCAG), persuade le ministère de la Guerre de permettre aux photographes et aux cinéastes officiels d’accompagner les forces sur le front. Il est toutefois strict sur ce que les soldats peuvent ou non photographier, intimant : « Couvrez les Canadiens avant de les photographier… mais ne vous préoccupez pas des morts allemands. » Les milliers de mètres d’images saccadées en noir et blanc d’hommes, de machines et de chevaux enregistrées par les directeurs de la photographie paraissent dans le film Lest We Forget, 1934.

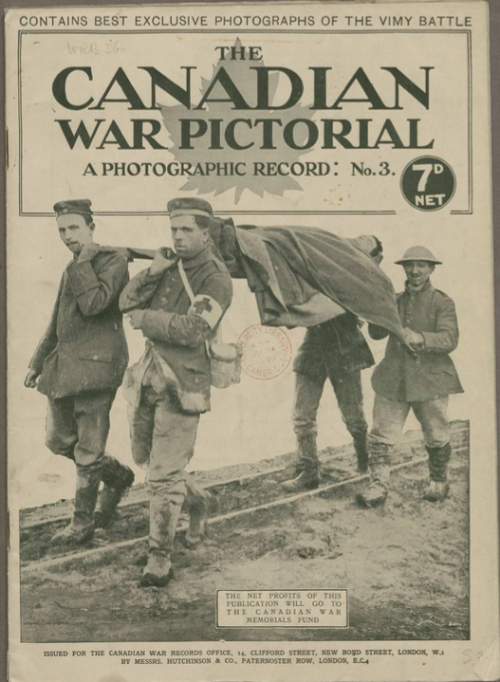

Comme les Canadiens détiennent également le statut de sujets britanniques, l’organisation de Beaverbrook ne juge pas important d’effectuer du recrutement au Canada. Par conséquent, tous les caméramans et les photographes officiels du Canada sont britanniques. L’équipement lourd entrave leurs déplacements, surtout près des lignes de front. Ils opèrent dans un cadre restrictif dictant les endroits où leur présence est bienvenue et les sujets admissibles, ce qui empêche les créateurs de capturer visuellement, et dans son ensemble, la guerre embrasant le nord-ouest de l’Europe. Dans leurs images figurent des bâtiments détruits et des routes transformées en boue, mais peu de cadavres ou de soldats blessés n’ayant pas encore été pansés. Pourtant, grâce au processus de développement relativement rapide, on parvient sans tarder à reproduire les photos de guerre dans des journaux, des magazines et des livres et à les présenter dans des expositions itinérantes populaires. Le BCAG les utilise abondamment dans le Canadian War Pictorial et le Canadian Daily Record, un journal quotidien distribué gratuitement aux troupes. Comme le peintre A. Y. Jackson (1882-1974) le note dans son autobiographie, « la peinture factuelle était révolue et avait été remplacée par la photographie ».

La peinture de guerre connaît une première expérience de courte durée alors que le paysagiste Homer Watson (1855-1936) se fait engager par les autorités canadiennes pour réaliser trois immenses toiles dépeignant l’entraînement militaire au Canada en 1914. La commande est jugée infructueuse par le gouvernement, les critiques et l’artiste. La peinture ne deviendra donc un moyen d’expression signifiant pour consigner la guerre qu’après l’horrible deuxième bataille d’Ypres, en avril et mai 1915, ou lorsqu’elle est commandée par des particuliers.

Au moment de la bataille d’Ypres, les forces canadiennes sont inférieures en nombre, puis décimées par la première utilisation de gaz toxiques par les Allemands, faisant 6 000 victimes canadiennes en quatre jours. L’interdiction récente de photographier les soldats dans des situations violentes, combinée au manque de photographes officiels, rend impossible la documentation de l’événement. Pour corriger cette lacune, en novembre 1916, Beaverbrook se sert de son nouveau programme officiel d’art de guerre, le Fonds de souvenirs de guerre canadiens (FSGC), pour commander à l’artiste et illustrateur canadien anglais Richard Jack (1866-1952) une grande peinture – The Second Battle of Ypres, 22 April to 25 May 1915 (La deuxième bataille d’Ypres, du 22 avril au 25 mai 1915), 1917. Le FSGC était un organisme de bienfaisance britannique soutenu par le gouvernement qui recueillait des fonds auprès de donateurs privés et à travers la vente de publications et de photographies dans le but de commander des œuvres d’art traitant des expériences de guerre canadiennes. La reconstitution de la bataille qu’offre Jack s’inspire vaguement des souvenirs des soldats et d’autres récits de première main. Les soldats lui servent également de modèles. Beaverbrook se dit satisfait du résultat, nonobstant le caractère invraisemblable de la composition qui montre un jeune homme blessé debout sans casque face à l’ennemi, encourageant les autres soldats à se battre. Le FSGC décide de passer des commandes à d’autres artistes dans le but de consigner, pour la postérité, les expériences de guerre du Canada.

Avec près d’un millier d’œuvres d’art, principalement picturales, le programme du FSGC représente une première canadienne, bientôt imitée par d’autres nations alliées. De décembre 1916 à 1920, il emploie plus d’une centaine d’artistes, dont un tiers canadien et le reste essentiellement britannique, notamment Paul Nash (1889-1946) et Algernon Talmage (1871-1939). Un certain nombre de peintres intègrent l’armée en tant qu’artistes de guerre officiels et on les envoie au front pour documenter les activités d’unités spécifiques de l’armée. Ainsi, l’artiste équestre britannique Alfred Munnings (1878-1959) consigne le travail du Corps forestier canadien et du Corps de cavalerie canadien.

Au Canada, un comité distinct associé au FSGC et dirigé par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) commande des scènes du front intérieur et suggère aux autorités des artistes canadiens pour le service outre-mer. Parmi les artistes canadiens qui participent à ce programme, on trouve les futurs membres du Groupe des Sept, A. Y. Jackson, Arthur Lismer (1885-1969), J. E. H. MacDonald (1873-1932) et Frederick Varley (1881-1969), ainsi que la sculptrice Frances Loring (1887-1968) et les peintres Maurice Cullen (1866-1934), Henrietta Mabel May (1877-1971), David Milne (1882-1953) et James Wilson Morrice (1865-1924). Mais, de tous ces peintres, seuls Jackson, Varley, Cullen, Milne et Morrice iront outre-mer. Aucune femme artiste canadienne ne sera officiellement envoyée au front.

Inspirées par les expériences vécues sur les champs de bataille, deux œuvres issues du programme et présentées en 1918, A Copse, Evening (Un taillis, le soir), de Jackson, et For What? (Pour quoi?), de Varley, figurent parmi les peintures de guerre canadiennes les plus connues, toutes époques confondues. Les images de tranchées boueuses, d’arbres détruits et de cadavres rendent de façon saisissante les horreurs de la guerre. Parmi les commandes consacrées au front intérieur, on trouve deux toiles, celle de May, Women Making Shells (Femmes fabriquant des obus), 1919, et celle de Lismer, Convoy in Bedford Basin (Convoi dans le bassin de Bedford), v.1919, cette dernière représentant une flotte de navires camouflés et leurs escortes militaires dans les eaux d’Halifax. Les projets artistiques sur les deux fronts ont nécessité la coopération de l’armée pour placer les artistes à des endroits stratégiques qui leur permettaient d’être témoins du conflit.

Conscient du regain d’intérêt dont jouit l’art graphique en Grande-Bretagne, au Canada et ailleurs, le FSGC commande et vend des estampes originales. Dans ses archives, on trouve une listes de projets datant de juin 1918 qui comporte une proposition de gravures à l’eau-forte de Cyril Barraud (1877-1965), conçue à partir de ses dessins de campagne détaillés et décoratifs, qui traduisent l’irrésistible beauté de la France et des Flandres; des reproductions saisissantes d’illustrations pleines d’action comme Trench Fight (Combat dans les tranchées), 1918, de Harold Mowat (1879-1949); et la distribution de deux images déjà existantes de Caroline Armington (1875-1939) traitant de sujets plus paisibles, notamment No. 8 Canadian General Hospital (Hôpital général canadien no 8), 1918.

La liste mentionne également la production d’estampes à partir des dessins de villes en ruine et de paysages dévastés réalisés sur le terrain par l’artiste de guerre officiel Gyrth Russell (1892-1970). Tous ces projets aboutiront, à l’exception de celui de Mowat. À la fin du conflit, le FSGC met également en vente les reproductions d’un certain nombre de grandes commandes de peinture, telles que la toile de Jack, La deuxième bataille d’Ypres, dans le but de récolter des fonds pour le programme officiel.

Les affiches servent de propagande visuelle : elles sont employées par toutes les nations combattantes voulant encourager les citoyens à consentir des sacrifices pour éviter la défaite et contribuer à la victoire. Les autorités produisent ou commandent des affiches pour appuyer le recrutement, promouvoir la production militaire, informer les citoyens sur la conduite à tenir (comme conserver et préserver les réserves alimentaires) et assurer à la population la justesse des mesures gouvernementales. Les créateurs de ce matériel exploitent le pouvoir des mots et des images pour transmettre des messages visuels percutants, qui évoquent des sentiments de peur, de colère, de fierté et de patriotisme. Pour normaliser la production de propagande, le gouvernement canadien instaure en 1916 le Service des affiches de guerre. Une photographie de la salle des « affiches de guerre », encombrée d’images, du bâtiment des Archives publiques (aujourd’hui le Centre mondial du pluralisme à Ottawa), donne un aperçu de la quantité de matériel propagandiste produit dans le monde entier.

Les mots dominent les premières conceptions d’affiches au Canada et sont accompagnés d’images simples et descriptives aidant à communiquer un message. D’autres compositions jouent sur l’imagerie canadienne ou sur l’iconographie historique du pays afin d’encourager le patriotisme et le sacrifice. Par ailleurs, certaines œuvres reflètent une adhésion aux approches occidentales modernes et plus révolutionnaires qui émergent à cette l’époque, dont beaucoup s’inspirent du militantisme ouvrier, des mouvements de réforme sociale (surtout en milieu urbain) et de diverses causes de la gauche politique. Ainsi, la spectaculaire affiche Pour développer l’industrie, souscrivez à l’emprunt de la Victoire, v.1917, du graphiste Arthur Keelor (1890-1953), montre des travailleurs musclés construisant un pont au sein d’une composition faite de lignes énergiques et d’un lettrage en caractère gras.

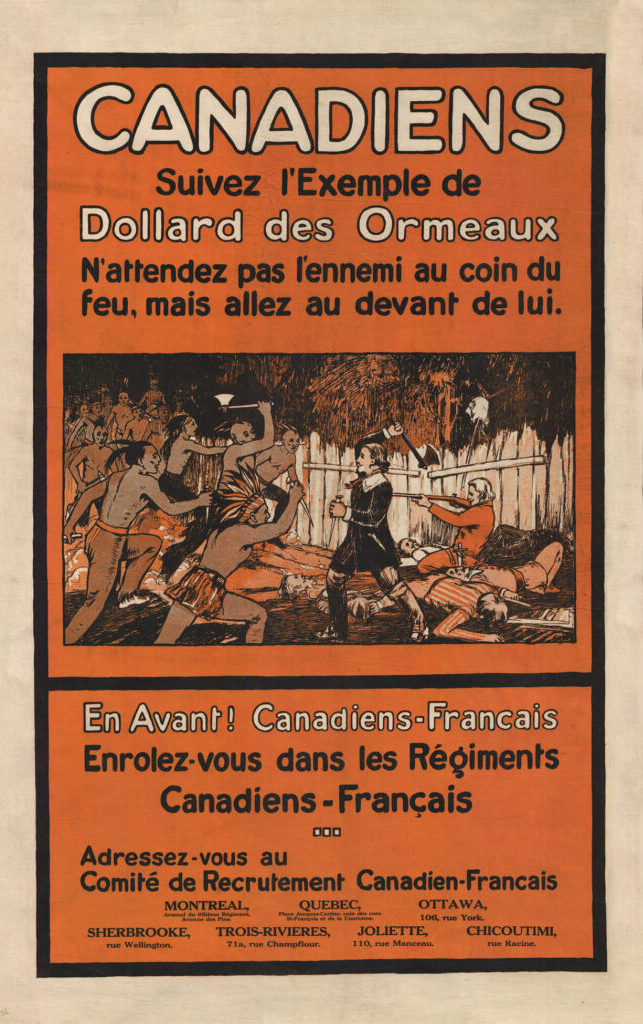

Les affiches de recrutement canadiennes-françaises reflètent la demande pressante de main-d’œuvre du Canada pendant la guerre autant qu’elles font état des tensions sociales, culturelles et politiques sous-jacentes qui affectent l’effort de guerre du pays et influencent la politique. La plupart des Canadiens et Canadiennes francophones n’appuient pas les engagements militaires du Canada à l’étranger, et il en est de même pour les anglophones. Certaines affiches invoquent les traditions martiales du Canada français; d’autres rappellent au peuple canadien-français ses liens historiques et culturels avec la France. Toutes tentent, avec un succès mitigé, de convaincre les francophones que le service militaire est naturel, honorable et nécessaire. Parmi d’autres, Canadiens suivez l’exemple de Dollard des Ormeaux, 1915-1918, exploite l’intérêt du public pour la célèbre prise de position de Dollard des Ormeaux en 1660 contre les Haudenosaunee, et appelle les Canadiens français à imiter son courage. Toutefois, considérant la mort du héros, il est difficile de croire à l’efficacité de cette affiche comme outil de recrutement.

En matière de sculpture, il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que la discipline s’épanouisse, et ce, principalement en raison du manque de matériaux nécessaires, tel le bronze, utilisés à d’autres fins. Dans les dernières années du conflit, le programme officiel d’art de guerre emploie quelques sculpteurs, mais la plupart ne sont pas canadiens. Le programme acquiert fièrement une importante frise moderniste sculptée, The Canadian Phalanx (La phalange canadienne), 1918, de l’artiste croate Ivan Meštrović (1883-1962).

Beaverbrook fait également appel à un certain nombre de sculpteurs britanniques pour travailler pour le FSGC. Clare Sheridan (1885-1970), notamment, réalise vers 1918 un buste en bronze de l’as de l’aviation canadienne Billy Bishop. Une controverse entoure toutefois une autre commande de sculpture britannique du FSGC, à savoir Canada’s Golgotha (Le Golgotha du Canada), 1918, exécutée par l’éminent artiste Francis Derwent Wood (1871-1926). Pendant la deuxième bataille d’Ypres en 1915, des rumeurs ont circulé à l’effet qu’un soldat canadien aurait été crucifié sur la porte d’une grange belge (le sujet de la sculpture de Wood) – une histoire que les Allemands ont dénoncé après la guerre comme étant pure propagande. L’œuvre a été rapidement mise en réserve.

Deux sculptrices d’origine américaine vivant au Canada, Frances Loring et Florence Wyle (1881-1968), se font connaître lorsqu’elles reçoivent, en 1918, une commande officielle du FSGC pour l’exécution de quatorze figures en bronze d’hommes et de femmes œuvrant dans les fermes ou dans des usines de munitions. Loring crée également pour le fonds Noon Hour in a Munitions Plant (L’heure du midi dans une usine de munitions), v.1918–1919, une grande frise en bronze représentant des ouvriers de manufacture pendant leur pause du midi et, la même année mais cette fois à titre personnel, elle réalise une sculpture émouvante d’une femme en deuil intitulée Grief (Deuil). Ces sculptures donnent un aperçu unique du front intérieur canadien durant le conflit.

Les personnes associées à aucun programme officiel – les artistes non officiels – produisent une bonne partie de l’art de la Première Guerre mondiale. Étudiants en art, médecins, architectes, peintres en bâtiment ou ouvriers agricoles avant la guerre, les artistes soldats et civils sont issus d’horizons fort divers. Pendant et après la guerre, nombre d’entre eux trouvent le temps et les outils nécessaires pour partager visuellement leurs expériences avec leurs camarades, leur famille, leurs amis et, parfois, les autorités. Par ailleurs, beaucoup deviennent en temps et lieu artistes de guerre officiels canadiens.

Thurston Topham (1888-1966), illustrateur d’avant-guerre chez Scribner’s, s’enrôle dans la 1re Batterie de siège canadienne, où il utilise ses talents artistiques pour produire des croquis d’observation utiles aux services de renseignements militaires, comme Opening of the Somme Bombardment (Début du bombardement de la Somme), 1916, lors de la bataille de la Somme. Arthur Nantel (1874-1948), pour sa part, est capturé lors de la deuxième bataille d’Ypres en 1915 et passe le reste de la guerre dans un camp de prisonniers : durant cette période, en échange de nourriture, il peint des scènes de vie, telles que Christmas Eve in Giessen Camp (Veille de Noël au camp de Giessen), 1916. Enfin, John Humphries (1882-1958) note sa profession de caméraman sur ses papiers d’enrôlement. En 1919, il peint plusieurs œuvres directement sur les murs de la maison à l’intérieur de laquelle il est cantonné, en utilisant des couleurs tirées de matériaux trouvés à proximité qu’il mélange lui-même. Plus tard, on lui rapportera qu’à la suite du départ de son régiment, la maison devient « un sanctuaire pour les Canadiens », et ce, grâce à ces peintures.

Pour d’autres, la guerre inspire des réalisations ultérieures. Le Suisse André Biéler (1896-1989), combattant blessé à la crête de Vimy en 1917, puis gravement gazé à Passchendaele, en Belgique, sera plus tard dans l’année transféré pour des raisons de santé à la section topographique du Corps canadien à titre d’illustrateur technique. Arras, Ruins (Ruines d’Arras), 1917, représente l’un des rares dessins détaillés de cette époque. C’est dans ce contexte qu’il décide de devenir artiste après la guerre – une ambition qu’il réalise avec beaucoup de succès en tant que peintre et professeur d’art à l’Université Queen’s, à Kingston. Frederick Clemesha (1876-1958) fait quant à lui partie du 46e bataillon, surnommé le « bataillon suicide » en raison de son taux de morts et de blessés qui s’élevait à 91,5 %. Clemesha survivra et deviendra architecte à Regina. Il concevra le Mémorial canadien à Saint-Julien, connu sous le nom Le soldat en méditation, 1923, en commémoration de la participation du Canada à la deuxième bataille d’Ypres, en Belgique, d’avril à mai 1915.

L’artiste Mary Riter Hamilton (1873-1954) n’est pas militaire mais civile. Le FSGC lui refuse le statut d’artiste officielle en 1917 mais, pendant les six années de pauvreté suivant la guerre, elle peint la France et la Belgique dévastées, seule ou presque parmi les tombes. Sa toile Sanctuary Wood, Flanders (Bois du sanctuaire, Flandres), 1920, notamment, avec ses troncs d’arbres fantomatiques massés dans un paysage désolé, se compare à Un taillis, le soir, 1918, de Jackson. Hamilton fait pression pendant des années pour que ses trois cents tableaux soient placés dans une collection nationale, mais on rejette sa demande dans un premier temps, jusqu’en 1926, année où Bibliothèque et Archives Canada accepte finalement de les héberger.

En plus des artistes non officiels, diverses organisations privées soutiennent également les arts en temps de guerre. Des initiatives de collecte de fonds, telles que le Fonds patriotique canadien, commandent leurs propres affiches promotionnelles. L’une d’elles, Le Canada et l’appel, 1914, réalisée par J. E. H. MacDonald, présente le Canada sous les traits d’une femme parée de symboles patriotiques, dont la feuille d’érable et la fleur de lys. La représentation des peuples autochtones sur une autre affiche du Fonds patriotique canadien datant de 1916 est, aux yeux du public d’aujourd’hui, véritablement odieuse. Sur l’image intitulée Moo-che-we-in-es. Pale Face, My skin is dark but my heart is white, for I also give to Canadian patriotic fund (Moo-che-we-in-es. Visage pâle, ma peau est sombre mais mon cœur est blanc, car je donne aussi au Fonds patriotique canadien) figure un guerrier autochtone.

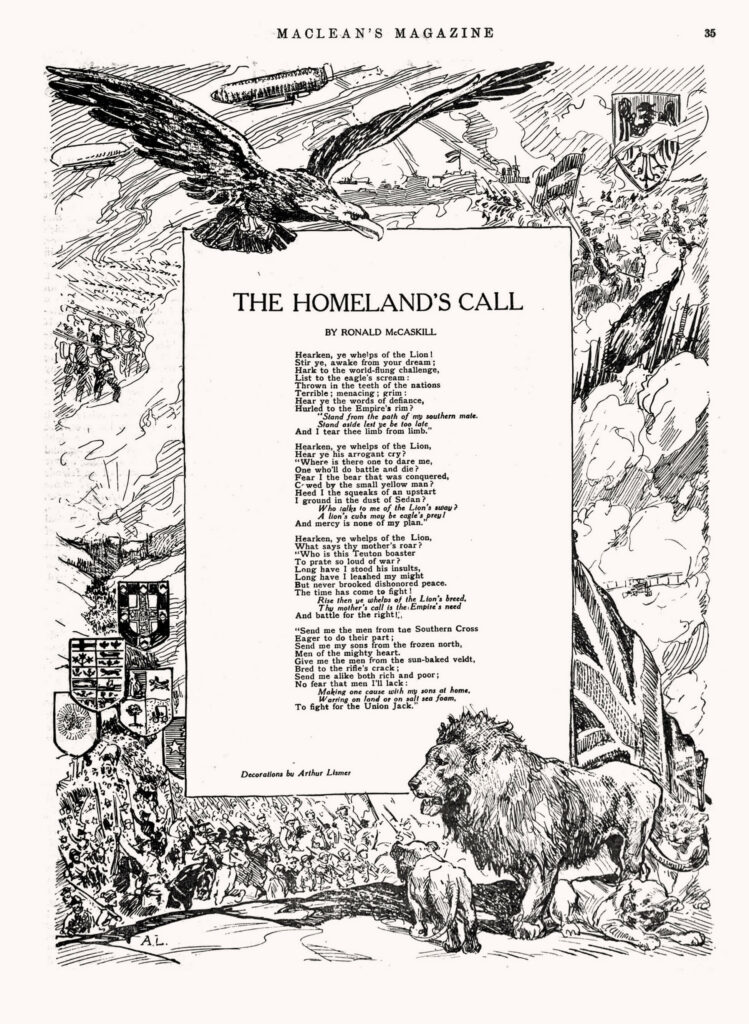

Lors de la Première Guerre mondiale, l’illustration prospère en tant qu’activité du front intérieur grâce à l’évolution de petites entreprises canadiennes d’édition de magazines. Maclean’s, entre autres, emploie un certain nombre d’artistes commerciaux qui participeront ensuite au programme officiel d’art de guerre, comme Arthur Lismer. Un mois après le début de la guerre, Lismer produit pour le magazine un collage émouvant d’images patriotiques pour illustrer un poème de Ronald McCaskill – The Homeland’s Call, 1914.

Le Canadian Magazine, un périodique national populaire auprès des lecteurs instruits, voyageurs et bien nantis, publie The Kaiser’s Battle Cry (Le cri de guerre du Kaiser), 1914, de J. E. H. MacDonald.

Sur l’image paraît la devise « Forward with God [En avant avec Dieu] » et, au-dessus de celle-ci, l’image de l’empereur allemand conduit par la mort incarnée par un squelette, avec le diable à ses côtés, qui chevauche son cheval à travers un champ de bataille dévasté et jonché de cadavres. Sur le côté de la composition est reproduit un poème satirique intitulé The Kaiser’s Last Ultimatum de Van der Tod, peut-être le nom de plume de MacDonald.

Le magazine appuie également les femmes artistes. Marion Long (1882-1970) réalise trois dessins touchants en 1915 illustrant les réactions des femmes à la guerre : Looking at the War Pictures (Regarder les photos de guerre), scène d’une mère et de son enfant en train de regarder des images de bataille; Home on Furlough (À la maison en permission), qui décrit la joie d’une épouse au retour de son mari en permission; et Killed in Action (Tué au combat), montrant une femme réagissant à la nouvelle de la mort de son mari. Le FSGC, organisation très masculine, refuse de commander des œuvres de ce type.

Le numéro de décembre 1918 du Canadian Magazine souligne plus avant la différence entre l’art officiel de guerre, que le public n’a pas encore vu, et celui des artistes non officiels, déjà accessible au Canada. Frederick Varley, par exemple, artiste commercial et peintre peu connu pendant la majeure partie des années de guerre, illustre une douce histoire qui mêle gentillesse, faiblesse et tromperie écrite par le journaliste et ancien combattant de la Première Guerre mondiale Carlton McNaught. Dans les deux illustrations figure le protagoniste de l’histoire, l’ordonnance (un serviteur d’officier) nommé Private Peach. Celle à l’encre et au lavis, intitulée “I don’t think I ever saw a man less suited to be a gentleman’s valet” (« Je ne pense pas avoir jamais vu un homme moins apte à être le valet d’un gentleman »), montre le personnage esseulé et abattu, tandis que l’autre, un dessin au trait, le représente docile auprès de l’officier qu’il assiste. Varley n’a aucune expérience du conflit à l’étranger lorsqu’il crée ces illustrations mais, au moment où le récit est publié, il se trouve à Londres à titre d’artiste de guerre officiel.

Durant la Première Guerre mondiale, des caricaturistes étrangers, comme le Belge Louis Raemaekers (1869-1956) et l’Anglais Bruce Bairnsfather (1887-1959), dominent le marché de la production et de la publication de dessins satiriques. Une caricature anonyme unique intitulée Summer in England (Été en Angleterre), s.d., présentant deux soldats canadiens en train de laver leur linge, apporte une pointe d’humour en cette période difficile. Toutefois, nous ignorons aujourd’hui si le dessin a même été publié. En 1916, Kenneth Browne (1900-1965), encore mineur, s’enrôle et sert dans le Corps médical de l’Armée canadienne, où il amuse régulièrement ses camarades avec de nouvelles caricatures : celles-ci formeront une série qu’il publiera en autoédition après la guerre sous le titre Krushing Kaiserism, 1918.

3 x 77,2 x 3 cm, Musée canadien de la guerre, Ottawa.

La fabrication d’objets à la main atteint de nouveaux sommets pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale, ces formes les plus familières étant l’art des tranchées (objets utilitaires ou purement esthétiques fabriqués par les soldats à partir de débris trouvés sur les lieux du conflit), la broderie thérapeutique et les vitraux commémoratifs. En dépit de son nom, la plupart des œuvres d’art des tranchées ne sont pas réalisées dans les tranchées, mais au cours de périodes passées loin des champs de bataille. Les soldats créent ces pièces pour diverses raisons : par exemple, certains les produisent en souvenir d’une bataille importante ou alors ils espèrent les vendre et augmenter leurs revenus. Dans le sens large du terme, l’art des tranchées comprend également les sculptures réalisées par les prisonniers de guerre.

Pendant la durée de leur service, les soldats sont essentiellement nomades, c’est-à-dire qu’ils vont et viennent entre la ligne de front, les congés, la convalescence ou l’emprisonnement. Sur le terrain, ils doivent pouvoir transporter la totalité de leur matériel – un poids d’environ 27 kilogrammes. Tout ce qui n’est pas essentiel est jeté. Par conséquent, leurs œuvres d’art doivent être petites, portables et, de préférence, utiles. Aussi les étuis à cigarettes s’avèrent entre autres populaires. Pendant la guerre, l’armée allemande est la première à utiliser l’aluminium dans les avions; après un accident, ces pièces d’un métal léger et malléable deviennent très prisées par les troupes alliées créatives au sol. L’aluminium peut être façonné très facilement en couvercle de boîte d’allumettes, et notons à ce sujet qu’Harry Ritz grave son nom sur la surface d’un de ces objets d’art des tranchées. Les prisonniers de guerre et les internés au Canada fabriquent également des objets qu’ils conservent ou qu’ils vendent quand ils le peuvent à ceux chargés de les soigner. Un prisonnier de guerre autrichien non identifié crée une canne en bois et en métal ouvragée pour un membre des Rocky Mountain Rangers de l’Alberta. Sur celle-ci, un serpent de métal vert s’enroule sinueusement sur presque toute la longueur, le pommeau en forme de tête de chien, et la pointe telle une balle et une douille.

La fabrication d’objets décoratifs dans le cadre de traitements d’ergothérapie se développe pendant la Première Guerre mondiale. Le remarquable antependium brodé de fleurs commandé par le roi George V pour le service de l’Action de grâce à la cathédrale Saint-Paul de Londres, en 1919, constitue un particulièrement bel exemple d’œuvre d’art réalisée par des soldats en état de stress post-traumatique. Au total, 138 Australiens, Britanniques, Canadiens et Sud-Africains gravement blessés produisent de petites sections de damas brodé, qui seront ensuite cousues ensemble à la Royal School of Needlework. Les soldats canadiens sont les premiers militaires à travailler sur le parement.

Un grand nombre de villes et de villages commémorent leurs morts dans les vitraux des églises et des bâtiments publics. En 1922, la Welcome Zion Congregational Church à Ottawa érige trois vitraux commémoratifs, conçus par la Colonial Art Glass Company de la capitale, où figurent les noms de huit membres de la congrégation morts au combat. Sur l’un des trois panneaux et sous la date de 1918 paraissent quatre d’entre eux. Un délicat réseau gothique mêlé aux feuilles d’un chêne orne richement le vitrail, duquel saillit le mot « liberté ».

Le résident et médecin américain Robert Tait McKenzie (1867-1938) est le sculpteur canadien le plus reconnu sur la scène internationale tant pendant qu’après la Première Guerre mondiale, un conflit d’ailleurs auquel il participe au sein du corps médical de l’armée britannique. En effet, McKenzie adapte ses talents de sculpteur afin d’aider les chirurgiens à remodeler les visages des soldats défigurés par les obus. Il exécute un certain nombre de petites sculptures de guerre d’une grande intensité émotionnelle, dont un portrait posthume du capitaine canadien Guy Drummond, réalisé après avril 1915, et la pièce Wounded (Blessé), 1921, tout comme il conçoit quelques remarquables monuments de guerre figuratifs en Angleterre, en Écosse et aux États-Unis. Toutes ces œuvres curieusement intimes sont profondément marquées par ses expériences de guerre personnelles. Pour quelqu’un dont la carrière médicale visait à encourager l’amélioration du physique masculin, voir celui-ci mutilé par la bataille a dû être dévastateur.

L’étonnante sculpture de guerre War the Despoiler (La guerre spoliatrice), 1915, du Canadien Emanuel Hahn (1881-1957), dans laquelle un dieu de la guerre arrache ses victimes du ventre d’un nu féminin prostré, ne trouve pas à l’époque l’appui du public : elle ne sera donc jamais coulée. Néanmoins, en 1928, à la suite de nombreuses et importantes commandes de monuments commémoratifs d’après-guerre, les sculpteurs canadiens, dont Hahn, parviendront à former une organisation d’exposition, à savoir la Société des sculpteurs du Canada.

Les commandes de monuments commémoratifs de guerre surviennent à la fin de la Première Guerre mondiale. Les artistes canadiens les obtiennent rarement, et ce, en partie parce que très peu d’entre eux peuvent répondre à la demande. Par conséquent, plus de la moitié des monuments commémoratifs au Canada sont produits par des fabricants de monuments italiens. En outre, c’est un sculpteur britannique, Vernon March (1891-1930), qui conçoit le Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa. En 1925, Hahn remporte le projet du cénotaphe de Winnipeg, mais deux ans plus tard, l’opinion publique l’oblige à se retirer en raison de son origine allemande. Malgré cela, les succès des monuments de guerre de Hahn sont beaucoup plus nombreux que ceux de tous les autres sculpteurs canadiens.

Le monument de guerre canadien le plus vénéré, le Mémorial national du Canada à Vimy,1921-1936, en France, est l’œuvre d’un sculpteur né au Canada, Walter S. Allward (1874-1955). Chacune des lignes des vingt figures allégoriques expriment avec puissance l’écrasant chagrin du pays. Leurs poses témoignant de leur douleur contrastent fortement avec l’architecture simple dans laquelle elles s’inscrivent, une structure pensée comme un site de deuil, à l’instar des cimetières spectaculaires mais minimalistes entourant le monument. Toutefois, nonobstant son immense splendeur, le monument raconte une histoire d’hommes. Même le Monument commémoratif de guerre Welland-Crowland, 1939, d’Elizabeth Wyn Wood (1903-1966), présentant une protagoniste féminine se cachant derrière un soldat à la posture héroïque, ne parvient pas à contrebalancer l’hégémonie masculine qui caractérise le mémorial canadien de la Première Guerre mondiale, tant à l’étranger qu’au pays.

La Seconde Guerre mondiale

On associe le mot « liberté » à la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, qui éclate vingt ans seulement après la fin de la Première Guerre mondiale. À la suite des 60 000 morts, des centaines de milliers de blessures de guerre, tant mentales que physiques, et la Grande Dépression des années 30, la Seconde Guerre mondiale est perçue comme une nécessité – sans pour autant être désirée – pour garantir la liberté face à la double tyrannie mondiale du fascisme et de la dictature.

Le Canada déclare la guerre à l’Allemagne le 10 septembre 1939, à la suite de l’invasion allemande de la Pologne le 1er septembre. Ce faisant, il s’allie à la Grande-Bretagne et la France pour s’opposer à l’agression allemande. Bien que mal préparé à la guerre, souffrant des conséquences de la Dépression, le Canada met sur pied d’importantes forces terrestres, navales et aériennes. Le pays tout entier s’implique dans l’effort de guerre alors que ses industries et son agriculture, qui revêtent une importance essentielle, se développent pour fournir aux puissances alliées des navires, des avions, des sites d’entraînement, des véhicules, des armes, des matières premières et de la nourriture. La guerre s’avère extrêmement coûteuse sur le plan humain : sur les 1,1 million de Canadiens qui serviront, soit 10 % de la population, 42 042 mourront et 54 414 reviendront blessés.

La communauté artistique s’implique autant qu’avant et exerce ainsi de fortes pressions pour obtenir un programme d’art de guerre semblable à celui du FSGC de la Première Guerre mondiale. Elle devra cependant attendre la fin de 1942 pour voir la création de la Collection d’œuvres canadiennes commémoratives de la guerre. En revanche, on soutient d’emblée la photographie, et les artistes de guerre officiels du Canada reçoivent des caméras. En matière de design, la Seconde Guerre mondiale représente aussi une époque prospère : la discipline s’épanouit au sein de programmes de propagande sophistiqués notamment axés sur la production d’affiches et de films. Par ailleurs, des cours d’art pour le personnel militaire sont élaborés et promus, et on organise des expositions ainsi que des concours d’art des forces armées. La sculpture, elle, brille par son absence : dans l’ensemble, le conflit fournit peu d’occasions de créer de nouveaux monuments commémoratifs et c’est ainsi que les nouveaux noms et dates ont plutôt été ajoutés aux monuments existants.

Au moment où la guerre éclate, les peuples autochtones du Canada subissent depuis des décennies des pratiques assimilatrices qui concourent à amoindrir ou effacer leur contribution, pourtant évidente, à la société. Nous savons que plus de trois mille Autochtones se sont engagés dans l’armée, mais ce chiffre ne tient pas compte des milliers de Métis, d’Inuits et d’Indiens non-inscrits. Pour ces citoyens, rien n’est aisé, pas même l’enrôlement. L’Aviation royale canadienne (ARC) et la Marine royale canadienne (MRC) exigent que les volontaires soient « de pure descendance européenne et de race blanche » jusqu’en 1942 et 1943, respectivement. Dans l’art, à l’exception de quelques portraits, nulle part ne rend-t-on véritablement hommage à la contribution des Autochtones à l’effort militaire ou ne souligne-t-on clairement leur implication dans les œuvres de guerre. Retenons comme exemple de ce phénomène le cas particulièrement effarant du portrait réalisé par l’artiste né en Australie Henry Lamb (1886-1963), d’abord intitulé A Redskin in the Royal Canadian Artillery (Un Peau-Rouge dans l’Artillerie royale canadienne), 1942. En 1999, on parvient finalement à identifier le soldat en question et l’œuvre est alors rebaptisée Trooper Lloyd George Moore, RCA (Cavalier Lloyd George Moore, ARC). L’œuvre Trooper O.G. Govan (Cavalier O. G. Govan), 1941, de Lamb, est un autre exemple rare de la représentation d’un soldat canadien de couleur.

Au Canada, sur le front intérieur, les femmes artistes acquièrent une notoriété bien supérieure à celle qu’elles connaissaient lors des conflits précédents, et pourtant, leurs droits demeurent restreints comparativement aux hommes – elles ne peuvent documenter l’histoire de la guerre qu’au Canada, pas outre-mer. Néanmoins, ces dernières contribuent significativement à la compréhension générale de la guerre au pays. Si les agences gouvernementales veillent à embaucher certaines femmes pour dépeindre les services des femmes, ce sont les artistes civiles féminines qui parviennent à mieux traduire l’expérience entière de la guerre. L’œuvre Lunchtime, Cafeteria at the Chateau Laurier, Ottawa (L’heure du dîner à la cafétéria du Château Laurier, Ottawa), 1944, d’Elizabeth Harrison (1907-2001), notamment, dépeint l’interaction de femmes, d’hommes et de soldats sans uniforme.

La photographie et le cinéma dominent les documents visuels officiels canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale. La photographie bénéficie grandement des progrès technologiques réalisés depuis la Première Guerre mondiale. Au cours des années 1920 arrivent sur le marché des appareils photo légers et à déclenchement rapide comme le Leica (1925) et le Rolleiflex (1928). De plus, la création de l’Office national du film (ONF) en 1939 joue un rôle important dans l’essor de l’industrie cinématographique canadienne.

Au début du conflit, tant au Canada qu’à l’étranger, les productions photographique et cinématographique relèvent de directions distinctes. La Section photographique des relations publiques de l’armée emploie des photographes, tandis que l’Unité de film de l’armée canadienne consigne les événements à l’aide de caméras cinématographiques. Les deux organisations fusionnent en 1943 pour former l’Unité de film et de photographie de l’Armée canadienne, qui emploiera quelques deux cents personnes. Chaque branche de l’armée – l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine – nomme ses photographes et caméramans, des professionnels généralement peu connus aujourd’hui. En général, on associe deux caméramans à un photographe, et chaque unité dispose d’un chauffeur et du soutien de techniciens chargés du développement des films. Parmi les photographes, on ne compte qu’une seule femme, Karen Hermiston (1916-2007), un fait certes peu surprenant. Au nombre de ses sujets figure la seule femme artiste de guerre officielle du Canada, Molly Lamb Bobak (1920-2014), qu’elle photographie à Londres, en Angleterre, alors qu’elle travaille à sa toile Boat Drill, Emergency Stations (Exercice d’embarcation, postes d’urgence), 1945.

L’Office national du film, une organisation de taille modeste à l’origine, connaît une croissance exponentielle sous la direction de son commissaire à la cinématographie, l’Écossais John Grierson (1898-1972). En 1941, l’ONF remplace le Bureau de cinématographie du gouvernement canadien pour former, en 1945, l’un des plus grands studios du monde avec 750 employés. Pendant la guerre, l’ONF distribue plus de cinq cents films, dont la série Canada Carries On (v.f. En avant Canada), 1940-1959, comprenant de nombreux épisodes réalisés par la cinéaste Jane Marsh Beveridge (1915-1998). Sensible aux défis imposés aux femmes durant la guerre, lesquelles se voient soudainement arrachées à leur rôle domestique traditionnel, elle signe notamment Les femmes dans la mêlée, 1942; Carrières de femmes, 1943; et Nos femmes ailées, 1943, avant de démissionner de l’ONF en 1944, lorsque Grierson refuse de lui confier officiellement la responsabilité de la série, et ce, parce qu’elle est une femme.

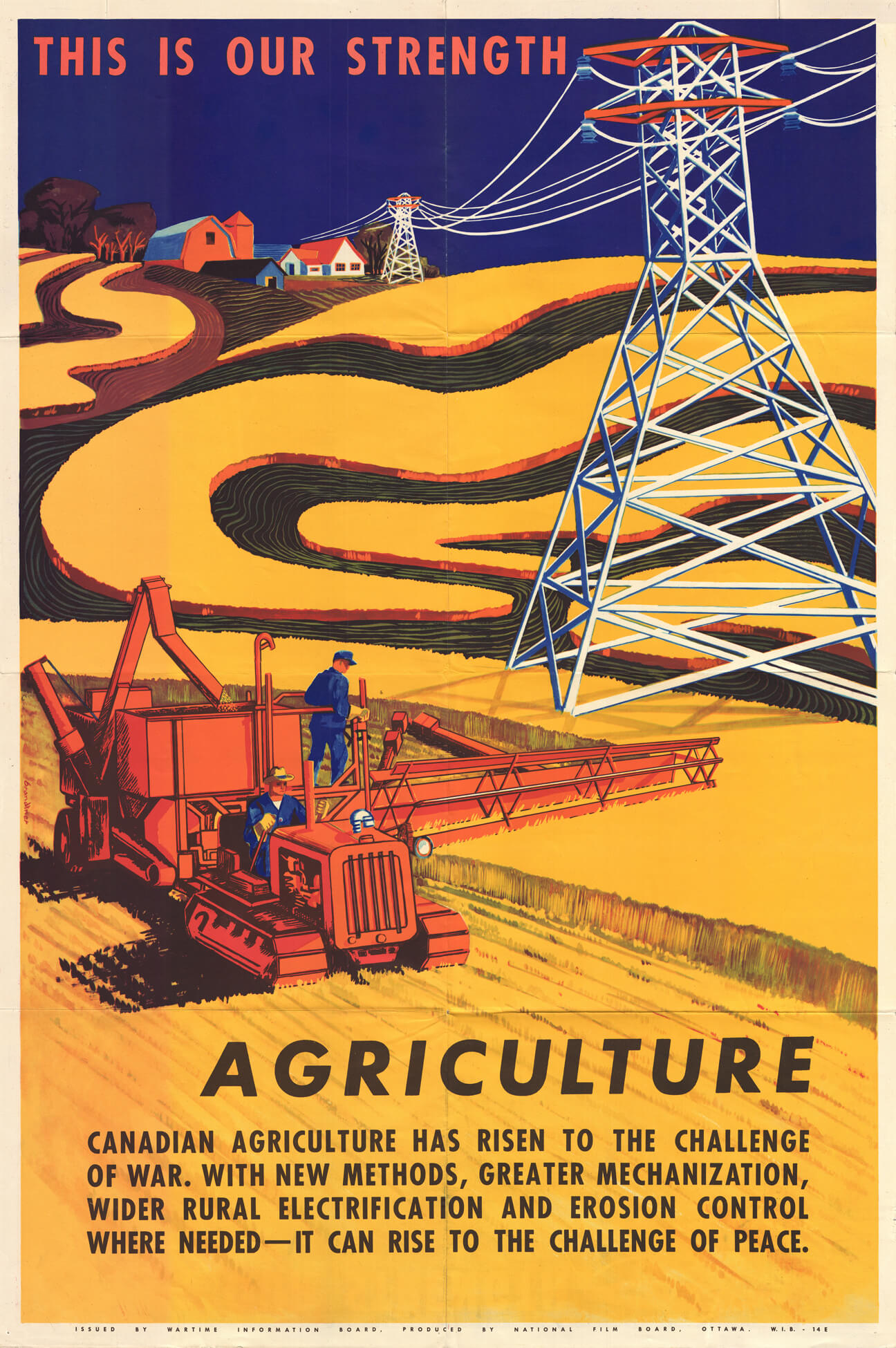

Les affiches sont omniprésentes pendant la Seconde Guerre mondiale – de nombreux artistes participent à leur production tout au long du conflit. Albert Cloutier (1902-1965), qui deviendra plus tard artiste de guerre officiel, agit à titre de superviseur gouvernemental de la production d’affiches de guerre de 1940 à 1944. Au cours des premières années, le directeur du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), H. O. McCurry (1889-1964), s’implique également dans la gestion de la conception d’affiches et tient à employer des artistes canadiens. L’ONF engage de nombreux concepteurs canadiens – Fritz Brandtner (1896-1969), entre autres, crée l’affiche de production alimentaire This Is Our Strength – Agriculture (C’est notre force – agriculture), s.d.

Le recrutement constitue sans doute le thème le plus exploité dans les affiches. Deux images réalisées par des artistes canadiens associent certains motifs héroïques classiques ou historiques à des circonstances contemporaines pour encourager la population à s’enrôler. Eric Aldwinckle (1909-1980), plus tard fait artiste de guerre officiel, réalise l’une de ces représentations, intitulée Canada’s New Army Needs Men Like You (La nouvelle armée du Canada a besoin d’hommes comme vous), v.1941-1942, présente un soldat sur une motocyclette en équilibre sur la roue arrière, aux côtés de l’image fantomatique d’un chevalier médiéval sur un cheval qui se cabre. Une autre œuvre, The Spirit of Canada’s Women (L’inspiration des femmes du Canada), 1942, de Gordon K. Odell (1898-1981), montre des rangs de soldates défilant avec le spectre de l’héroïne française médiévale Jeanne d’Arc.

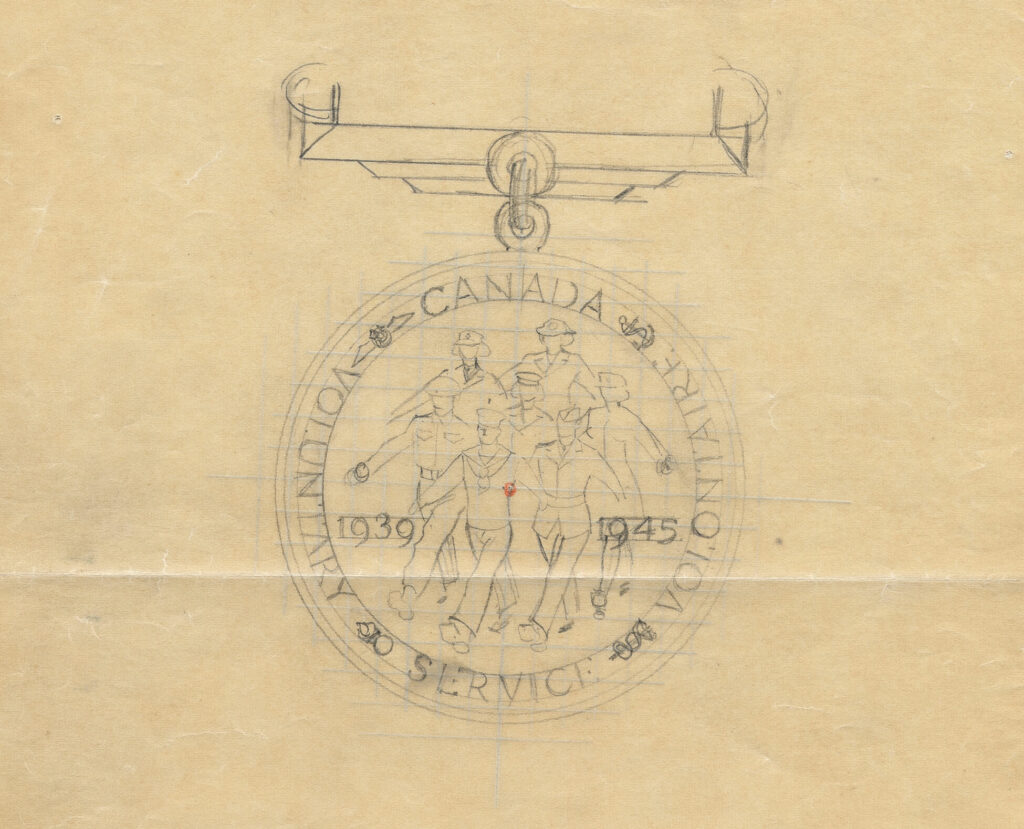

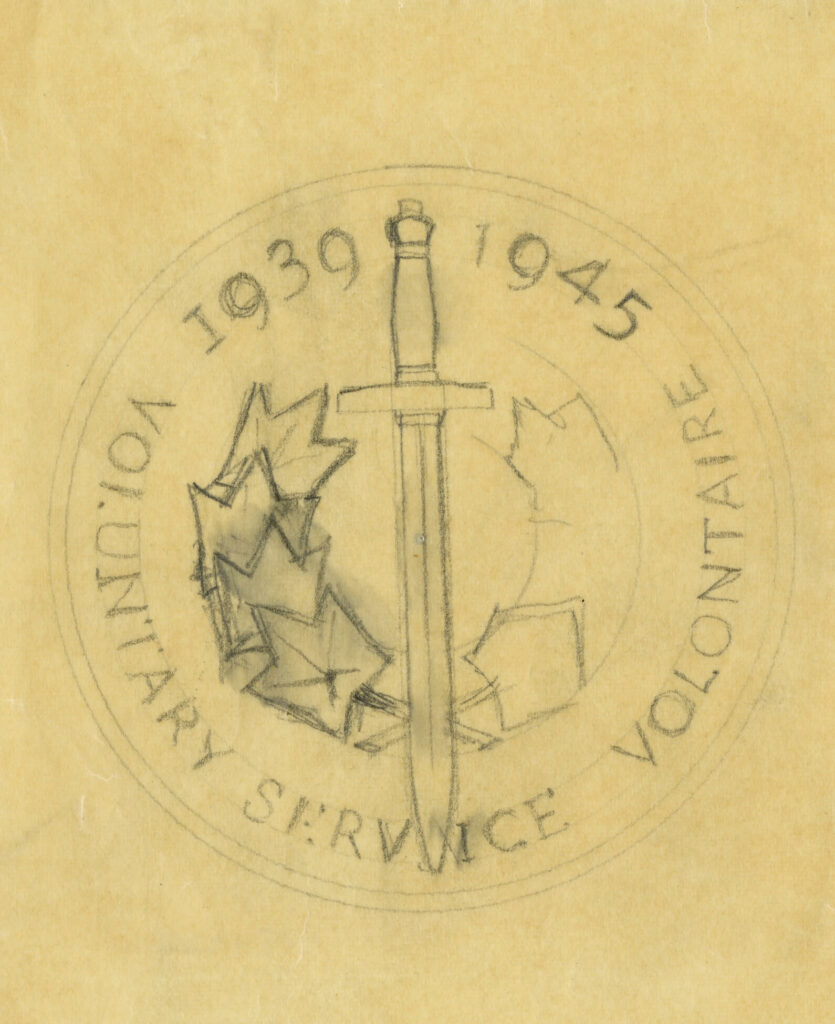

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’essentiel de la peinture tient dans le programme d’art officiel du Canada, la Collection d’œuvres canadiennes commémoratives de la guerre, qui regroupe environ 5 000 petites peintures représentant des événements, des lieux, de la machinerie et du personnel militaire, tant sur le front des batailles que sur celui intérieur. A. Y. Jackson participe activement au lancement du programme et conserve un rôle consultatif, suggérant à quels artistes commander les œuvres. Charles Comfort (1900-1994) est pour sa part chargé d’identifier le matériel à fournir aux peintres, mais il se rend également lui-même outre-mer à titre d’artiste de guerre officiel de l’armée. Avant cela, cependant, il conçoit la seule médaille canadienne de la Seconde Guerre mondiale – la Médaille canadienne du volontaire, d’abord présentée en 1943, qui figure un groupe d’hommes et de femmes en uniforme marchant ensemble. Les autorités décerneront au total 650 000 de ces médailles.

Parmi les trente-deux artistes de guerre officiels employés, tous officiers, figurent Aba Bayefsky (1923-2001), Miller Brittain (1912-1968), Bruno Bobak (1923-2012), Alex Colville (1920-2013) et Jack Nichols (1921-2009). Répartis entre les trois services – l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air – et servant sur tous les théâtres de guerre occidentaux, y compris la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Europe du Nord-Ouest et l’océan Atlantique, ces peintres reçoivent du matériel et répondent à des instructions. Généralement intégrés à des unités désignées de l’armée, à des navires ou à des escadrons de l’armée de l’air, ces derniers se voient affectés à des fonctions très similaires à celles de leurs prédécesseurs de la Première Guerre mondiale. Les instructions officielles déterminent la quantité d’œuvres à produire, la taille de celles-ci et leurs sujets, laissant une certaine marge d’interprétation. Les artistes civils étant confrontés à de graves pénuries de matériaux tels que le papier, nombre d’entre eux se joignent aux programmes officiels en vue d’obtenir des fournitures plus abondantes.

La plupart des artistes, habitués à peindre des paysages, des natures mortes ou des portraits, manquent de préparation quant à la représentation de sujets de guerre. La précision passe avant tout : beaucoup de participants choisissent alors d’exécuter des dizaines de petits croquis détaillant minutieusement les équipements, les uniformes et les véhicules avant d’achever leurs toiles, qui seront ensuite bien accueillies par le public et largement exposées. Dans ce contexte, une grande partie de l’art officiel est de nature illustrative. Si des approches artistiques contemporaines telles que l’abstraction avaient été exploitées, les autorités auraient vraisemblablement rejeté les œuvres. Ainsi refuse-t-on d’abord la peinture romantique d’un avion, Per Ardua Ad Astra [À travers l’adversité, jusqu’aux étoiles], 1943, de Carl Schaefer (1903-1995), jugée problématique : cette représentation d’un Spitfire MK.IX avec le bout des ailes coupées, en train de monter et de déraper à tribord, rendait, selon eux, l’appareil trop difficile à identifier.

Contrairement aux dessins de la Première Guerre mondiale, qui ont été conservés pour la plupart seulement à titre d’ébauches de peintures achevées, pendant la Seconde Guerre mondiale, les compositions sur papier des archives de guerre canadiennes sont souvent considérées comme des œuvres d’art abouties. Par exemple Charles Goldhamer (1903-1985) s’enrôle dans l’Aviation royale du Canada en 1943 comme superviseur des programmes d’art pour le personnel de l’armée de l’air avant d’être nommé artiste de guerre officiel; à ce titre, il dessine alors des pilotes et des équipages gravement blessés à l’unité de chirurgie plastique avancée de l’Aviation royale du Canada à East Grinstead, dans le West Sussex, en Angleterre, où un Canadien, Albert Ross Tilley, compte parmi les chirurgiens pionniers. L’œuvre de Goldhamer, Face Burns, Sgt. James F. Gourley, RAF, 536215 (Brûlures au visage, sgt James F. Gourley, RAF, 536215), 1945, représente un sergent de la Royal Air Force qui a subi trente-sept opérations dans cette unité.

Molly Lamb Bobak est la seule femme artiste de guerre officielle employée par les Archives de guerre canadiennes; cette ancienne soldate du Service féminin de l’Armée canadienne voyage outre-mer après la fin de la guerre en Europe en mai 1945 (elle épouse Bruno Bobak en décembre). Son long bilan de service militaire au Canada, son éducation artistique formelle et son amitié avec A. Y. Jackson contribuent à lui assurer des commandes. Retenons Private Roy, Canadian Women’s Army Corps (Soldat Roy, Service féminin de l’Armée canadienne), 1946, comme l’une de ses œuvres les plus remarquables. Il s’agit d’un portrait envoûtant d’une Canadienne noire travaillant derrière le comptoir d’une cantine militaire. La sergente – et non la soldate – Eva May Roy compte parmi les rares Noires enrôlées dans le Service féminin de l’Armée canadienne. Aussi Bobak rétrograde-t-elle Roy en qualifiant son sujet de simple soldate.

Chargés de documenter la guerre au sens large à travers la peinture, les artistes de la Collection d’œuvres canadiennes commémoratives de la guerre s’écartent parfois du thème de l’activité militaire pour se tourner vers des sujets plus humains. La fabrication d’objets à la main constitue un élément clé des programmes de réadaptation des soldats, comme en témoigne la toile R.C.A.[F.] Officer Doing Handicraft Therapy, No. 1 Canadian General Hospital, Taplow, England (Officier de l’ARC suivant une thérapie par l’artisanat, Hôpital général canadien no 1, Taplow, Angleterre), de l’artiste de guerre officiel George Campbell Tinning (1910-1996).

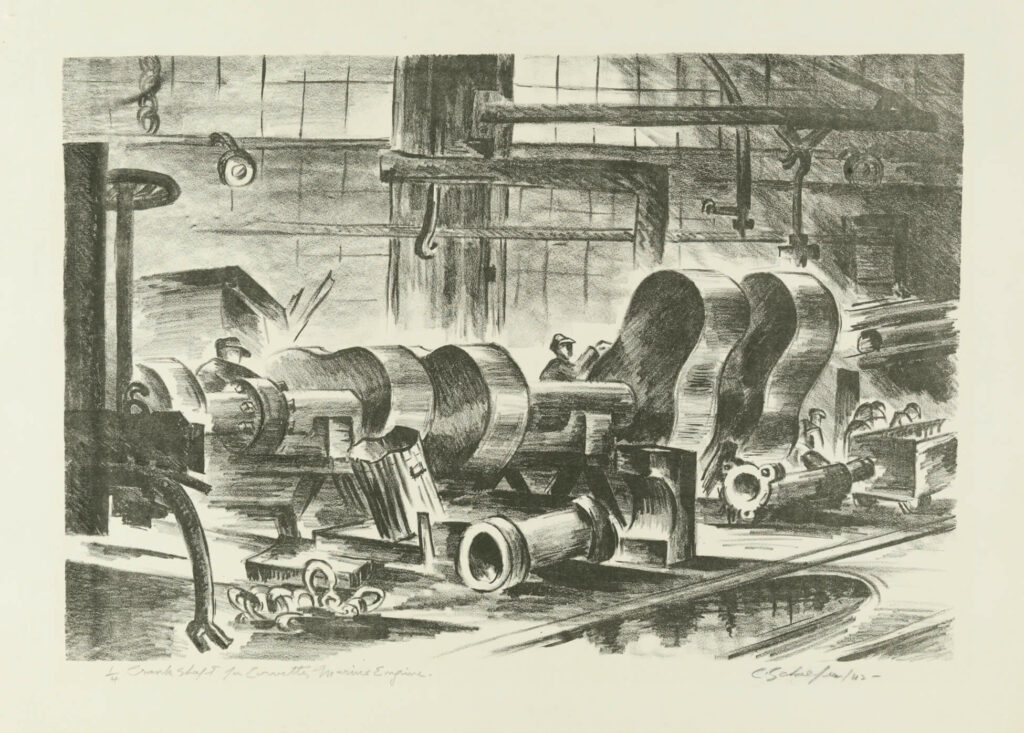

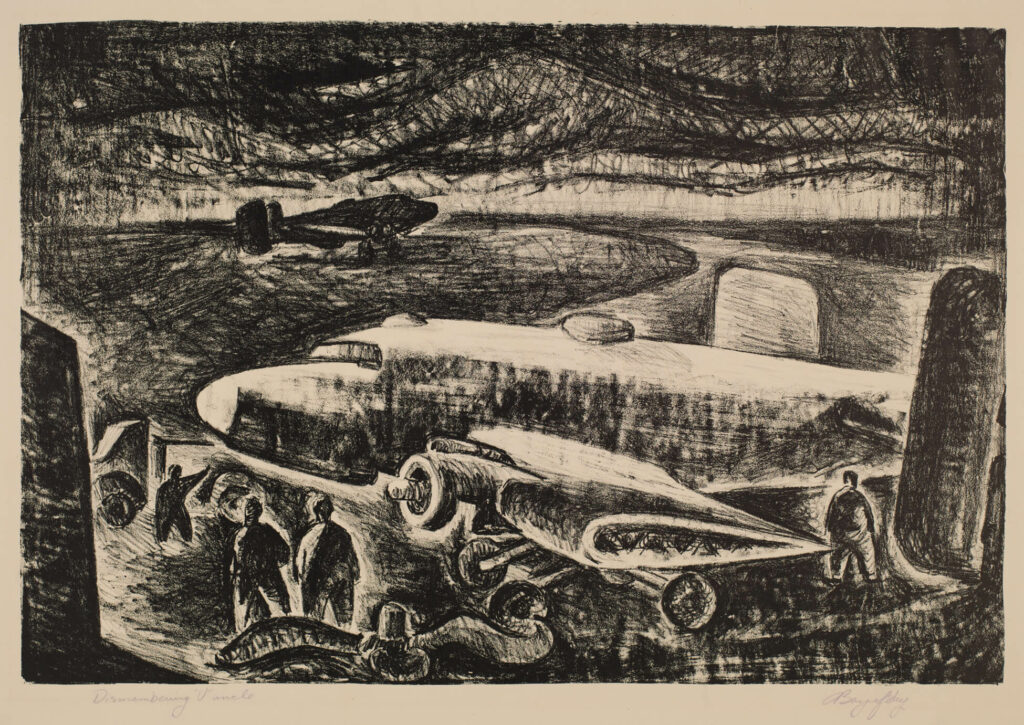

Les estampes originales d’artistes caractéristiques du programme de la Première Guerre mondiale – lithographies, eaux-fortes et pointes sèches – deviennent plus rares pendant la Seconde Guerre mondiale. Citons tout de même les deux plus connues, soit la lithographie intitulée Crankshaft for Corvette, Marine Engine (Vilebrequin pour corvette, moteur marin), 1942, de l’artiste de guerre officiel Carl Schaefer, et celle d’Aba Bayefsky Dismembering “U” Uncle (La démolition du « U » Uncle), v.1943-1945. La première provient d’un dessin réalisé plus tôt la même année lors d’une visite à l’usine manufacturière John Inglis de Toronto; la seconde, qui présente un champ de bataille, s’inspire d’un dessin du même titre montrant une équipe de l’armée de l’air en train de démonter un avion.

Quant à l’art de guerre non officiel, il se développe notamment pendant les périodes sans activité, et parfois longues, des soldats, lesquels se voient encouragés à peindre et à exposer dans le but de favoriser l’esprit d’équipe et de dissiper l’ennui. On inaugure la première exposition d’art des Forces armées canadiennes à Toronto en 1942; celle-ci sera ensuite présentée dans huit camps militaires. Une seconde exposition a lieu en 1944 et une dernière, en 1945. L’œuvre de Beulah Jaenicke Rosen (1918-2018), du Service féminin de l’Armée canadienne, Eat Early in Comfort (Manger tôt en tout confort), 1943, montrant une scène animée dans un restaurant d’Ottawa, figure à l’exposition de 1944. Rosen compte parmi les cinq femmes sur un total de trente-trois artistes. Avant d’être officiellement mandatée, Molly Lamb Bobak peint la foule de la soirée d’ouverture de l’exposition composée de militaires en uniforme et de civils bien habillés dans Opening Night of the Canadian Army Art Exhibition (Soirée d’ouverture de l’exposition d’art de l’Armée canadienne), 1944. L’Aviation royale canadienne (ARC) organise également des expositions. L’artiste Tom Hodgson (1924-2006), futur membre fondateur du Groupe des Onze, présente First Flight (Premier vol), 1944, dans le cadre de l’exposition de l’ARC tenue au Musée des beaux-arts du Canada qu’il voit partir en tournée plus tard la même année. Enfin, le designer textile et artiste-soldat George Broomfield (1906-1992) diffuse son art de guerre par l’entremise de la Ontario Society of Artists, en participant aux expositions annuelles de 1943 et 1944 de la société.