Au début du vingtième siècle, la vision moderne du paysage de la Colombie-Britannique unique à Emily Carr est associée à l’articulation de l’identité nationale canadienne. Son œuvre influence la façon dont la côte Ouest est imaginée et exprimée par les générations d’artistes qui l’ont suivie. Plus récemment, des critiques évaluent son travail en fonction de perspectives féministe et postcoloniale.

Thèmes et style

Emily Carr figure parmi les artistes canadiens les plus célèbres. Son œuvre et sa vie reflètent son engagement profond à l’égard du territoire et des peuples qu’elle connaît et aime. Ses évocations sensibles révèlent une artiste qui s’interroge sur la spiritualité que lui inspirent le paysage et la culture du Canada.

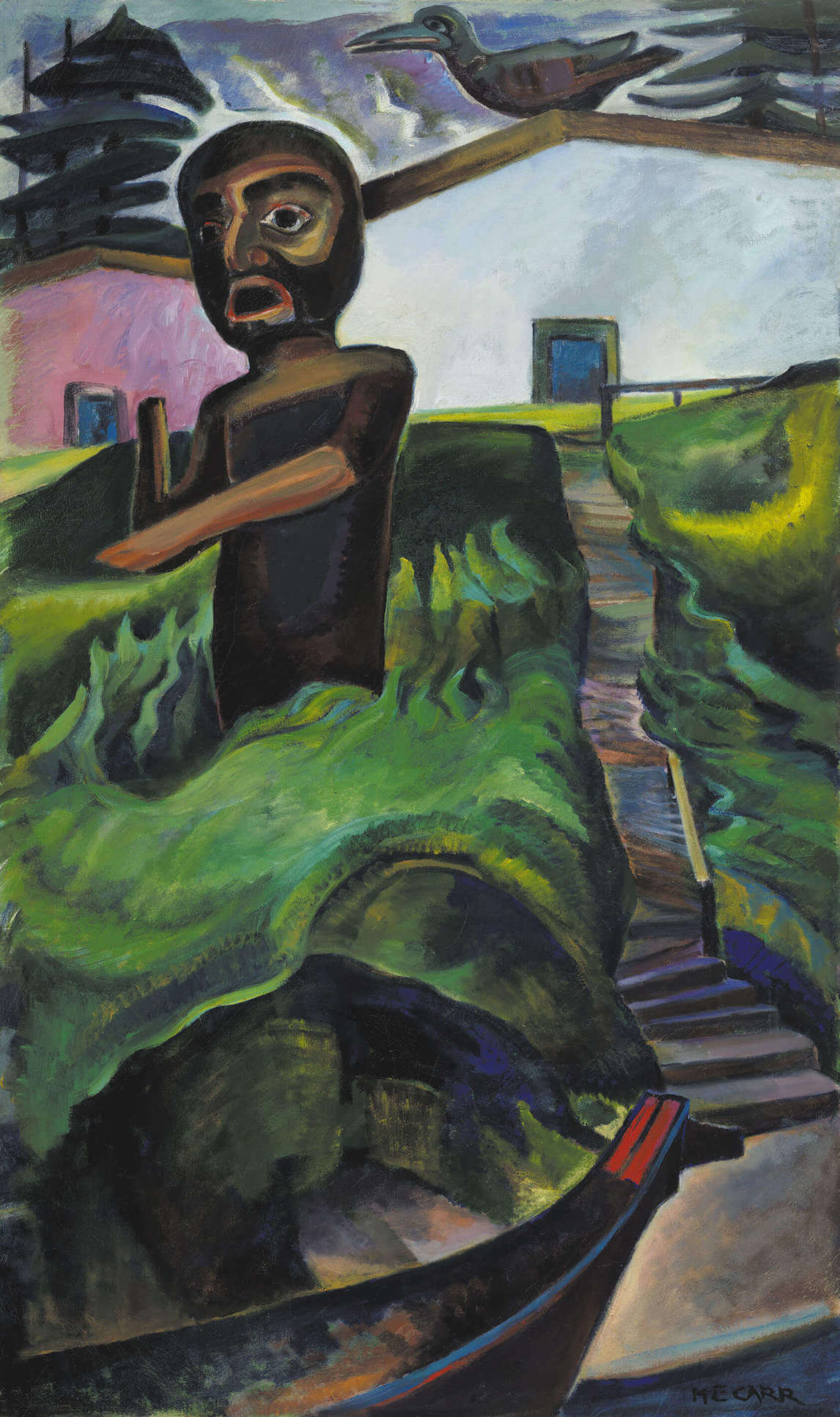

Avec des œuvres telles que Grand Corbeau (1931) et Mât totémique au grizzly, rivière Nass (v. 1930), Carr recadre l’iconographie des Premières Nations et développe son vocabulaire imaginaire, inventant ainsi un système d’images propres à la côte Ouest qui englobe des thèmes politiques, sociaux, culturels et écologiques de la fin du dix-neuvième siècle et du début du vingtième. En ayant recours à l’approche formelle du modernisme, Carr puise à même le legs des créateurs autochtones de la région côtière pour élaborer un langage personnel qui reflète sa vision puissante. Elle est, avec les membres du Groupe des Sept, le fer de lance du premier mouvement d’art moderne du Canada.

Emily Carr absorbe une foule d’influences aussi diverses que contradictoires. Au cours de sa formation en France, elle découvre la modernité européenne — plus particulièrement le postimpressionnisme et le fauvisme puis, plus tard, des éléments du cubisme et de l’expressionnisme allemand. Elle se retrouve en opposition avec l’impérialisme qui considère la culture autochtone comme primitive, puisqu’elle est foncièrement curieuse et respectueuse de la production culturelle des peuples autochtones, mais inévitablement dans la perspective de ses origines et de son époque.

La spiritualité profondément ancrée de Carr puise dans ses origines protestantes et s’enrichira plus tard par la théosophie, l’hindouisme et le transcendantalisme de poètes philosophes comme Walt Whitman, Henry David Thoreau et Ralph Waldo Emerson. Toutes ces influences l’incitent à créer de nouvelles formes d’expression artistique — comme dans Ciel bleu (1936) et d’autres œuvres tardives — pour refléter sa vision artistique du paysage de la Colombie-Britannique et ce qu’elle considère comme sa force spirituelle et originelle.

C’est cette vision qui représente la première vague d’art moderne à émerger de la côte Ouest du Canada. L’artiste contemporain canadien Jeff Wall (né en 1946) décrit Carr comme une « force originaire » de l’art moderne en occident qui est « représentative des traditions dont nous tous qui travaillons ici sommes imprégnés d’une façon ou d’une autre ». Cette reconnaissance de l’influence exercée par Carr témoigne de la pertinence continue de son œuvre, de sa diffusion conceptuelle à l’extérieur des frontières du pays et de son legs pour les pratiques artistiques contemporaines.

Art moderne et identité nationale

L’œuvre de Carr est aussi considérée comme révélatrice dans sa représentation des ruptures géographiques, politiques, sociales et psychiques spécifiques qui émergent au sein des populations autochtones, coloniales et migrantes établies sur la côte ouest du pays. Parmi ces enjeux, on remarque l’histoire complexe de la colonisation et du déracinement — et qui est présente dans des œuvres telles que Vaincu (1930) — qui marque l’histoire du Canada, et la façon dont les préoccupations au sujet du territoire, de son échange et de sa façon de la voir sont utilisées pour déterminer qui peut ou ne peut pas occuper les terres et comment ces luttes capitales d’appartenance sont articulées.

Emily Carr et le Groupe des Sept sont actifs sur la scène artistique pendant que l’industrialisation et la territorialisation formalisent en quelque sorte le Canada comme pays. En évoquant le paysage « vierge », leur œuvre explore et conteste les idées émergentes du capital et de la propriété — une stratégie que l’historien de l’art canadien John O’Brian qualifie de wildercentric (« sauvageocentrique ») — tandis que les gouvernements fédéral et provinciaux commencent à chercher des moyens de définir le Canada comme nation moderne. À l’époque où ils sont peints, des tableaux comme Forêt, Colombie-Britannique (1931-1932) sont vantés pour leur affirmation de la nation, une vision qui contribuera à mousser le statut du Canada sur la scène internationale après la guerre.

Enjeux féministes

Carr est remarquable pour sa capacité à se forger une carrière comme artiste dans une société patriarcale. À la fin du dix-neuvième siècle, l’accès des femmes à la formation officielle en art est un phénomène relativement récent. Ouverte depuis des siècles, l’École des beaux-arts de Paris n’acceptera les femmes qu’en 1897. De nouveaux établissements privés — l’Académie Julian et l’Académie Colarossi — admettent les femmes depuis 1870, mais dans le cas de l’Académie Julian, celles-ci doivent payer le double de leurs confrères masculins. David Milne (1882-1953), un contemporain de Carr, affirme qu’il ne croit pas à l’art des femmes, tandis que Harry Phelan Gibb (1870-1948), son tuteur en France, s’est repris après avoir déclaré qu’elle compterait parmi les grands peintres de l’époque pour affirmer plutôt « parmi les grandes femmes peintres ».

Carr est l’une des très rares femmes artistes de son époque à rejeter les paysages pastoraux, les scènes domestiques et des portraits de mères et d’enfants pour aborder des thèmes politiques et écologiques difficiles à cerner et investis d’une importance culturelle. Son puissant Autoportrait (1938-1939), réalisé vers la fin de sa vie, est important non seulement pour la ressemblance physique, mais surtout pour la perspicacité psychologique pénétrante qu’il révèle. Tout comme elle cherche à représenter les forces spirituelles en présence dans le paysage, Carr réalise un autoportrait d’une remarquable acuité psychologique.

Influences autochtones

Dans son œuvre, Carr cherche à rendre visibles les forces puissantes qu’elle capte à la fois dans le paysage et dans la production culturelle des peuples autochtones de la Colombie-Britannique. C’est ainsi que « s’affirment l’ambition de son œuvre et la recherche de puissance qui le traverse », comme le suggère Johanne Lamoureux, historienne de l’art à l’Université de Montréal.

Lamoureux décrit l’intérêt de Carr pour la fonction spirituelle et talismanique des mâts totémiques et la façon dont elle l’adapte dans des œuvres comme Blunden Harbour (v. 1930). Dans ses mots, ils deviennent un « alibi » permettant à Carr d’accéder à un langage visuel formidable et à ses symboles :

Dans cette quête, les mâts totémiques lui fournissent le point de départ d’un alibi pragmatique, car au-delà du contenu mythique qu’ils présentent, ils lui permettent de reconduire, d’une œuvre à l’autre, le trouble puissant de l’expérience de la rencontre, et de choquer à son tour, mais traversée, voie exonérée, par la sincérité de l’affect, par la vérité du retentissement dont elle cherche à rendre compte. Elle resitue de la sorte le « fétiche » dans une autre religion, la nouvelle religion occidentale de l’art moderne dans sa filiation romantique […].

Cet usage du terme « fétiche » chez Lamoureux dérive des traditions occidentales de la psychanalyse. Il présente l’adaptation et la copie des créations des Premières Nations qui réfèrent à des éléments spirituels particuliers — tel L’Escalier Fou, v. 1928-1930 — comme preuve de ses croyances dans le pouvoir de transformation de l’art sur le spectateur.

Le Groupe des Sept

Alors que Carr travaillera dans un isolement relatif sur la côte ouest de 1904 jusqu’à sa mort en 1945, les membres du Groupe des Sept (qui réunit des immigrants britanniques de la première ou de la deuxième génération) jouissent du soutien moral et matériel des collectionneurs, des experts et des conservateurs, et s’encouragent mutuellement en discutant et en critiquant leur travail. Leurs tableaux, comme Chutes sur la rivière Agawa, Algoma (1919), de J. E. H. MacDonald, représentent des paysages qui, à la différence de ceux de Carr, sont souvent vides de signifiants culturels, d’activité industrielle ou d’occupation humaine.

Lawren S. Harris (1885-1970), le représentant le plus célèbre du groupe, puise son influence en partie dans le modernisme scandinave dont il embrasse le style symboliste et nationaliste dans des œuvres comme Sommet Isolation, montagnes Rocheuses (1930). Harris déclare au sujet de ses compatriotes : « Nous nous trouvons à la limite du Grand Nord et de sa blancheur vivante, de sa solitude et de son renouvellement, de ses résignations et de ses débordements, de son appel et de ses réponses, de son rythme réparateur. » Bien qu’elles ne soient pas voulues aussi directes, les insinuations raciales de cette déclaration font écho aux politiques d’exclusion et de répression du gouvernement à l’égard des peuples autochtones et des immigrants non Blancs. Ces politiques sont mises en place à l’époque même où le pays se défait des liens impérialistes qui le relient à la Grande-Bretagne.

Après sa participation à l’exposition Canadian West Coast Art: Native and Modern à la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada) et sa rencontre avec Harris et les autres membres du Groupe des Sept, Carr s’enhardit à explorer une dimension spirituelle plus profonde de son travail. Dans des tableaux comme Souches et rebuts (1939), elle renoue avec ses explorations des thèmes propres à la forêt, tant dans sa grandeur naturelle que dans son dépouillement aux mains des bûcherons.

Réception des œuvres de Carr

Au début des années 1990, Carr subit des critiques à la suite d’interprétations postcoloniales pour son recours à l’iconographie autochtone dans ses tableaux, critiques formulées tantôt par des artistes autochtones, tantôt par des critiques et des historiens de l’art et des chercheurs. En 1912, à son retour de son deuxième voyage en France, Carr est résolue à continuer à immortaliser « la culture autochtone en voie de disparition » en peignant les mâts totémiques et les villages de la province dans des œuvres comme Canots de guerre, Alert Bay (1912). Elle répète d’ailleurs cette déclaration à ses hôtes autochtones. Elle se consacre à cette mission avec sincérité, ignorant complètement sa propre réaction coloniale intériorisée aux cultures autochtones et l’effet d’exploitation et de « romantisation » latente sur ses représentations de la vie des Premières Nations.

À cette époque, l’accueil que réserve le public aux tableaux de Carr s’inscrit dans le cadre plus large du « trafic d’images autochtones », une expression créée par l’historienne de l’art Gerta Moray pour désigner l’exposition, la promotion et la vente d’artefacts culturels fabriqués par les peuples des Premières Nations lors des foires internationales, dans les brochures touristiques et dans les boutiques d’artisanat ou de curiosités. Tandis que durant cette période, les Autochtones ne peuvent prendre part aux cérémonies traditionnelles, comme les potlatchs, ni fabriquer d’objets culturels destinés à des rituels, les agents des Indiens confisquent ces artefacts qu’ils donnent fréquemment aux musées publics, ou aux expositions du Canada dans le cadre de foires internationales.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique utilise aussi des reproductions d’œuvres autochtones pour promouvoir son industrie touristique à l’étranger en vantant son exotisme pendant que les pensionnats obligatoires pour les enfants autochtones renforcent sa politique d’assimilation forcée. Entre autres, les politiques gouvernementales interdisent aux Premières Nations d’organiser des potlatchs et autres cérémonies traditionnelles et de recueillir des fonds pour soutenir leurs revendications territoriales.

Instaurées à la fin des années 1600 sur la côte Est, ces politiques de répression et de dépossession des terres et des coutumes autochtones sont adoptées à l’autre extrémité du pays au milieu du dix-neuvième siècle. Elles atteignent leur apogée au cours des premières décennies du vingtième siècle, à l’époque même où Carr entreprend son œuvre. Dans les années 1990, étant donné ce contexte, certains groupes autochtones et historiens de l’art tels que Marcia Crosby et Gerta Moray incluent Carr dans leur critique des attitudes colonialistes à l’endroit des peuples autochtones du Canada.

Au vingt-et-unième siècle, le monde et le marché de l’art commencent à s’intéresser aux artistes qui ont une pratique moderne, mais qui sont actifs dans des localités en périphérie. Par conséquent, on observe une recrudescence de l’intérêt pour l’œuvre de Carr, intérêt accru davantage par son inclusion dans un contexte international à la foire d’art Documenta 13 à Kassel en Allemagne, où sept de ses tableaux sont exposés en 2012. De tels nouveaux projets compliquent aussi le parcours de sa vie et de son œuvre en la cadrant à l’extérieur des frontières du pays.

En 2014, l’exposition Convoluted Beauty: In the Company of Emily Carr à la Mendel Art Gallery de Saskatoon jette un nouveau regard sur l’œuvre de Carr dans le contexte des artistes contemporains canadiens et internationaux qui explorent les thèmes de l’exil et du déracinement. La même année, la Dulwich Picture Gallery de Londres organise, avec la collaboration du Musée des beaux-arts de l’Ontario, From the Forest to the Sea: Emily Carr in British Columbia, la première exposition individuelle de l’artiste en Angleterre depuis celle tenue en 1990 à la Maison du Canada à Londres. Grâce à de tels projets, le raffinement et l’audace de l’œuvre de Carr reçoivent de plus en plus d’éloges à l’échelle internationale et l’accueil critique qu’ils méritent.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements