Le besoin qu’éprouve Alex Colville de donner un sens à l’existence a marqué son œuvre, de son retour de la guerre en 1946 jusqu’à sa mort en 2013, et qualifie l’essentiel de sa portée en tant qu’artiste. Déterminé à créer un monde ordonné issu de la réalité du chaos, Colville demeure conscient de la fragilité essentielle et tragique de ce travail de Sisyphe. Il est à la fois un penseur et un créateur, et son approche minutieuse et rigoureuse de la création d’images est un héritage remarquable. À sa mort, Colville est l’artiste le plus connu au Canada, et son œuvre comporte quelques-unes des images les plus emblématiques jamais créées au pays.

Influence de la guerre

Comme tant d’hommes et de femmes de sa génération, Alex Colville ressent le besoin de s’engager dans l’armée lors de la Seconde Guerre mondiale. Il s’enrôle dans le but de devenir artiste de guerre. Après deux ans de formation et d’affectation à des tâches d’ordre général, il est finalement nommé artiste de guerre officiel. Lorsque le nouveau second lieutenant Alex Colville rejoint la Troisième Division d’infanterie canadienne, il se joint à une unité chevronnée. En effet, sa division a pris part au débarquement sur la plage de Juno au jour J et s’est frayée un chemin jusqu’en Normandie en passant par Caen et Falaise. Lors de la bataille de l’Escaut en Belgique et aux Pays-Bas, le maréchal de campagne Bernard Montgomery surnomme l’unité les « Rats d’eau » — un clin d’œil à la bravoure et à la persévérance des Canadiens, qui se sont retrouvés dans des conditions effroyables, et une référence à ses propres « Rats du désert » qui ont chassé les Allemands de l’Afrique du Nord. La peinture de Colville la plus réussie de cette époque est Infantry, Near Nijmegen, Holland (Infanterie, près de Nimègue, Hollande), 1946, un portrait émouvant d’une colonne d’infanterie qui traverse, d’un pas lourd, un champ inondé — une image qui illustre bien le point de Montgomery.

Lorsqu’il est affecté à la Troisième Division d’infanterie canadienne, Colville est exposé à toutes les horreurs de la guerre; non pas aux horreurs du combat réel, bien qu’il se trouve souvent près de l’action, mais bien aux conséquences atroces d’une guerre mécanisée à grande échelle. Les villages détruits, les forêts meurtries, les terres remuées, le sol jonché de cadavres de soldats, de civils et d’animaux de ferme — la vue des corps déchiquetés est devenue si familière qu’elle devait sembler normale. Colville qualifie de subjectif son travail en tant qu’artiste de guerre. « Vous n’êtes pas une caméra, explique-t-il, il existe une certaine subjectivité, une fonction d’interprétation. » Dans A German Flare Goes Up (Une fusée éclairante allemande s’élève), 1944, Colville, près de l’action, décrit la traversée d’une rivière par les troupes canadiennes — être exposé veut également dire être en danger, et Colville dépeint la tension du moment par la raideur du soldat au premier plan et par la charge émotionnelle de l’œuvre.

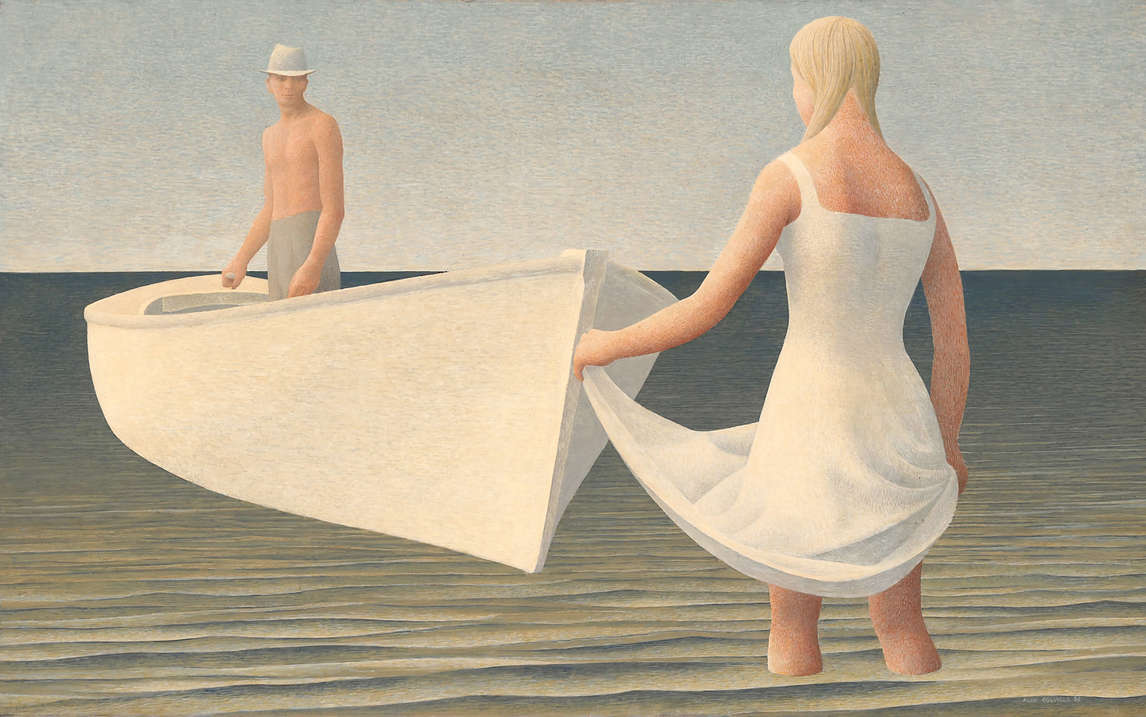

L’affectation la plus importante de Colville alors qu’il sert comme artiste de guerre est la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen. Ici, plus qu’à tout autre moment dans l’expérience de la guerre vécue par le jeune homme de vingt-cinq ans, Colville a été témoin de la pleine profondeur de la dépravation humaine — une rencontre qui a été traumatisante et qui l’a affecté de façon durable. Il a raconté à ce propos : « On se sentait mal de ne pas se sentir encore pire. C’est-à-dire, vous voyez une personne morte et c’est atroce, mais en voir cinq cents, ce n’est pas cinq cents fois plus terrible. Il vient un moment où vous commencez à ne plus rien ressentir. Il devait y avoir 35 000 cadavres à cet endroit et il y avait des gens qui mouraient tout le temps. » Le philosophe allemand Theodor Adorno affirmait d’ailleurs : « Écrire un poème après Auschwitz est barbare. » Comment continuer à créer des œuvres poétiques, ou toutes autres formes d’expression artistique, après avoir vu le désespoir et l’horreur de ce que les humains se sont infligés entre eux? L’espoir est-il encore permis? Pour Colville et plusieurs de ses confrères, la réponse est positive mais nuancée. L’expérience de la guerre et son effet abrutissant ont eu une incidence profonde sur l’œuvre de Colville, le préparant à la philosophie existentialiste et au renouvellement de son approche de la peinture au cours des années 1950. C’est par sa recherche continue de l’ordre — manifeste dans des œuvres telles que Nude and Dummy (Nu et mannequin), 1950, Four Figures on Wharf (Quatre personnages sur un quai), 1952, et Woman, Man, and Boat (Femme, homme et bateau), 1952 — que Colville fait face au chaos.

La pensée en peinture

Le travail d’Alex Colville représente l’un des œuvres picturaux les plus cohérents dans l’histoire de l’art canadien — un regard durable sur des questions philosophiques fondamentales demeurées au cœur de sa pratique de 1950 jusqu’à son dernier tableau, en 2010.

Au début des années 1950, Colville se tourne vers la philosophie existentialiste et est très marqué par Albert Camus (1913-1960), Jean-Paul Sartre (1905-1980) et Martin Heidegger (1889-1976). Tous trois remettent en cause le statut de l’être humain dans un monde dont les certitudes ont été ébranlées, probablement à jamais, par le traumatisme des deux guerres mondiales. Leur insistance à voir l’être humain comme un agent libre et responsable qui exprime sa liberté par des actes de volonté est une affirmation extrêmement séduisante pour une génération hantée par la guerre. Comme le note Tom Smart : « D’un point de vue artistique, l’existentialisme voit en l’art une tentative de donner au monde la cohérence, l’ordre et l’unité qui lui manque, et Colville a été attiré par cette structure. »

Parce qu’il insiste sur l’ordre et tient à donner un sens à son œuvre, Colville évoque le « révolté métaphysique » de Camus, qui « se dresse sur un monde brisé pour en réclamer l’unité. » Colville est un homme en révolte contre un monde qui n’offre que la promesse d’une tragédie. « La révolte naît du spectacle de la déraison, devant une condition injuste et incompréhensible », déclare Camus; « Mais son élan aveugle revendique l’ordre au milieu du chaos et l’unité au cœur même de ce qui fuit et disparaît. » Cette revendication est un thème clé de l’œuvre de Colville, particulièrement visible dans des tableaux comme Horse and Train (Cheval et train), 1954, Skater (Patineuse), 1964, ou Target Pistol and Man (Pistolet de tir et homme), 1980. Dans chacun de ces tableaux, comme dans tant d’autres œuvres de Colville, l’artiste représente une situation dans laquelle l’ordre et le chaos sont des probabilités équivalentes : le cheval et le train pourraient entrer en collision et provoquer une catastrophe; la patineuse pourrait perdre l’équilibre et chuter sur la glace; l’homme pourrait saisir le pistolet et s’en servir. Colville peint des moments de stase afin de nous ancrer dans un monde chaotique. Sa révolte réside dans son refus d’accepter le triomphe ultime de l’entropie et dans sa recherche de la stabilité et de l’endurance tout en sachant qu’elles sont éphémères.

Pendant toute sa carrière, Colville a insisté sur l’ordre et, comme l’a écrit Roy Campbell, « contre un régiment, [il] oppose un cerveau et un cheval noir contre un train blindé. » La minutie dont il fait preuve pour établir la logique sous-jacente de chacune de ses compositions et la priorité qu’il accorde à son environnement immédiat donnent à penser qu’il tente peut-être ainsi d’utiliser la pensée contre l’envahissement du néant et de l’abîme.

À une époque où le surréalisme et l’expressionnisme abstrait exercent une influence considérable sur les peintres canadiens, Colville choisit sa propre voie. L’intellectualisme, l’affirmation de la préséance de la raison sur la passion, et le respect des techniques de peinture traditionnelles qui le caractérisent, le distinguent du courant dominant qui prévaut alors chez les peintres canadiens encensés par la critique. Comme le journaliste Robert Fulford le note dans le portrait qu’il dresse de Colville en 1983 : « C’est dans le contexte du Canada que nous pouvons le mieux comprendre Colville, et je ne parle pas de la scène artistique canadienne, mais du domaine de la culture canadienne dans son ensemble. » Fulford soutient que Colville doit être considéré comme faisant partie de l’histoire intellectuelle du Canada, et placé aux côtés de penseurs tels que George Grant (1918-1988) ou Northrop Frye (1912-1991), avec leur propre type de révolte conservatrice, plutôt qu’auprès de ses confrères artistes de cette période, comme Jack Bush (1909-1977), Paul-Émile Borduas (1905-1960) ou Jean-Paul Riopelle (1923-2002).

Un réalisme personnel

Alex Colville fuit l’abstraction, qui jouit alors d’une très grande popularité auprès de la critique en Amérique du Nord. Au Canada, la scène artistique des années 1950 et 1960 est dominée par les mouvements et les groupes influencés par l’expressionnisme abstrait, tels que les Automatistes, les Regina Five et les Painters Eleven. Dans ce panorama, Colville est à la fois un intrus et une célébrité. Il tient sa première exposition solo à New York en 1953, il représente le Canada à la Biennale de Venise en 1966, et il commence à exposer en Allemagne et en Grande-Bretagne à la fin des années 1960. Il réussit tout cela sans s’associer aux formes d’art les plus marquantes du temps : l’art abstrait, le pop art et l’art conceptuel.

Même si, très tôt, Colville se décrit comme un artiste dont le travail s’appuie sur des idées, il est surtout considéré comme un réaliste, et son œuvre est lié à de multiples variations sur le genre. Dans les années 1950, il est associé au réalisme magique parce qu’il a exposé à la Hewitt Gallery à New York, célèbre pour son intérêt envers les réalistes magiques américains tels que George Tooker (1920-2011) et Jared French (1905-1988). Un peu plus tard dans sa carrière, son œuvre devient l’exemple phare du mouvement « réaliste de l’Atlantique », lequel comporte peu de caractéristiques stylistiques particulières, mais repose plutôt sur la réalité biographique d’avoir vécu au Canada atlantique et étudié à l’Université Mount Allison. Ce terme s’applique à certains étudiants de Colville à Mount Allison, notamment Christopher Pratt (1935-2022), Mary Pratt (1935-2018), Tom Forrestall (1936-2024) et leurs imitateurs.

Colville a également été associé au photoréalisme, un mouvement populaire du début des années 1970, illustré par des artistes tels que Robert Bechtle (né en 1932) ou Richard Estes (né en 1932), qui recréent les effets visuels de la photographie dans leurs peintures. Cette association est cependant plutôt maladroite, compte tenu des méthodes de travail de Colville et de son intérêt avoué à concevoir un monde, plutôt qu’à dépeindre celui qu’il a devant lui. Bien que Colville utilise souvent la photographie comme outil, il n’a jamais essayé de recréer des effets photographiques, contrairement aux peintures d’artistes comme Chuck Close (né en 1940) et Mary Pratt. Colville, à propos de sa relation avec la photographie, explique : « Les photographies ne me donnent généralement pas les informations que je veux, mais plutôt les informations que je ne veux pas … Je crois que cela a aussi à voir avec la mémoire; c’est important pour moi de pouvoir oublier certaines choses … L’appareil-photo prend tout, n’oublie rien. »

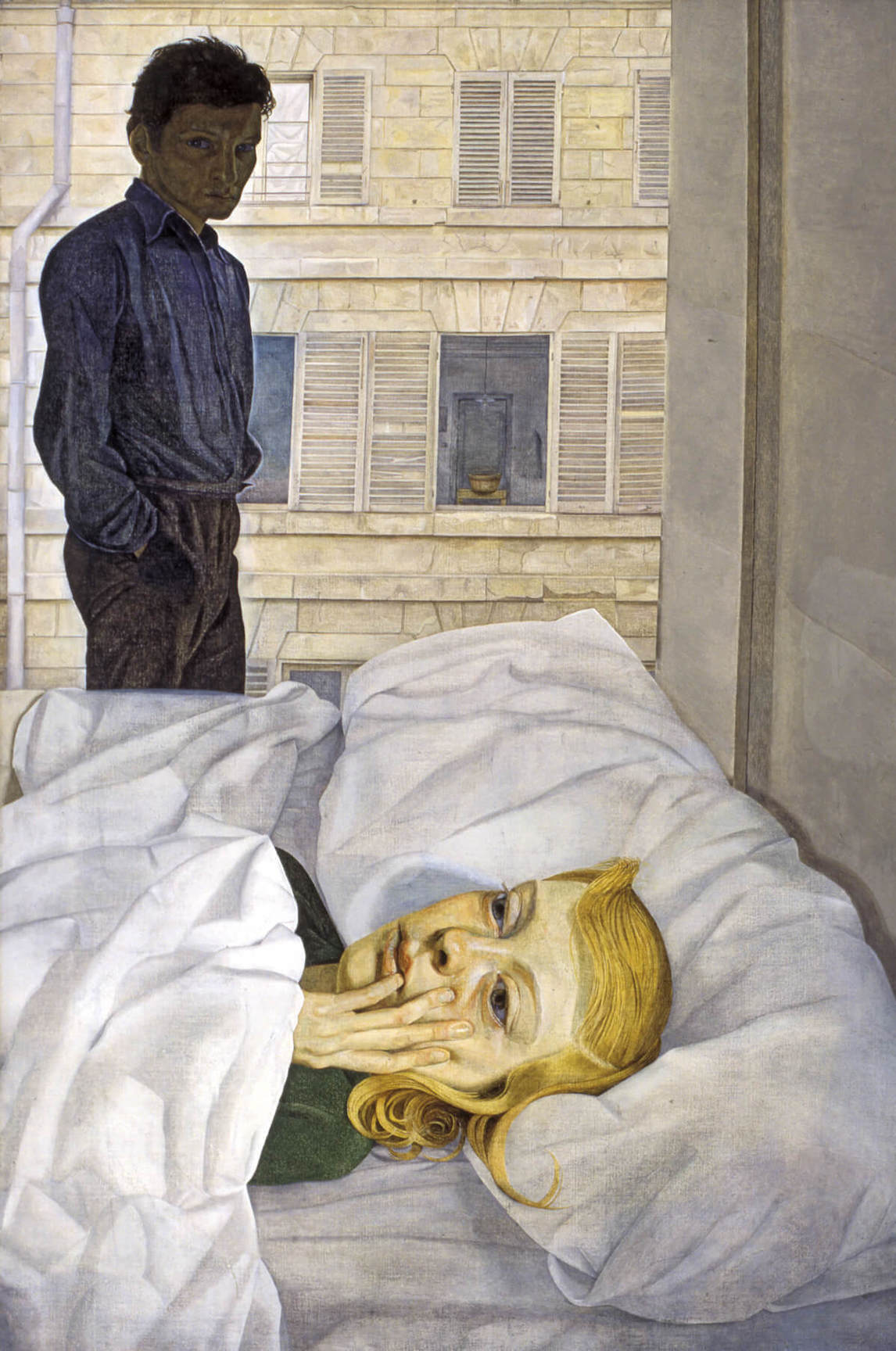

Colville est un peintre figuratif, mais son souci de créer des images à partir de sa conception de l’être humain et son désir de donner un sens à la vie l’associent tout à la fois à l’idéalisme et au réalisme, de sorte qu’il n’entre aisément dans aucune catégorie commode. Il est juste de le considérer comme un peintre réaliste, mais un réaliste dont les confrères sont Lucian Freud (1922-2011), Balthus (1908-2001), Edward Hopper (1882-1967) ou Andrew Wyeth (1917-2009). Ainsi, Hotel Bedroom (Chambre d’hôtel), 1954, de Freud, révèle la tension et la profondeur psychologique des meilleures œuvres du peintre canadien.

Non seulement Colville ne veut pas tromper l’œil, mais il tente de nous faire voir les choses avec plus d’acuité qu’à notre habitude. Ainsi, Dressing Room (Pièce-penderie), 2002, quoique thématiquement semblable à la peinture de Freud de la Galerie d’art Beaverbrook, s’en distingue sur certains points essentiels : Colville y représente une femme à l’aise avec elle-même et avec son pouvoir, une femme qui n’a pas le sentiment de désespoir suggéré dans le tableau de Freud. Le pistolet sur la coiffeuse sert à renforcer ce sentiment de puissance et de menace; la figure masculine à l’arrière-plan est laissée délibérément énigmatique.

Représentation du quotidien

Ce que je montre, en quelque sorte, sont des moments où tout semble parfait, et puis quelque chose se révèle.

—Alex Colville

Le vif intérêt que Colville porte à la nature de l’être l’amène à examiner les éléments quotidiens de l’existence. Son sujet est, presque exclusivement, la vie de tous les jours, que ce soit à Sackville, ou à Wolfville, ou lorsqu’il séjourne à Santa Cruz ou Berlin. Pour Colville, tout est matière à réflexion profonde et les objets ou les situations familières sont particulièrement inspirants. À ce sujet, l’historien de l’art Martin Kemp note : « [Colville] est un peintre local dans le sens où [John] Constable était local, créant de l’art qui se nourrit de scènes intimement familières permettant de mettre au jour une vérité plus large. »

Son approche est littéraire, comme l’ont noté les auteurs Mark Cheetham et Robert Fulford. Son intérêt pour la vie de tous les jours rappelle, par exemple, l’auteure de fiction Alice Munro (née en 1931) : Colville construit des images extraordinaires à partir d’expériences ordinaires. C’est un conteur, en quelque sorte, mais sans message à livrer. Selon Cheetham, « suggérer que les images de Colville évoquent des éléments narratifs chez le spectateur ne veut pas dire qu’il raconte les scènes qu’il compose. De même, bien qu’il prenne soin de ne dépeindre que ce qu’il comprend, tout ce qu’il montre n’est pas une représentation de son expérience. Il crée des fictions, tout comme le font les romanciers qu’il admire. Colville est un consommateur invétéré de fiction, particulièrement attiré par les écrivains « réalistes » qui décrivent le quotidien dans les moments difficiles. Parmi ses auteurs préférés se retrouvent Ford Madox Ford (1873-1939), Joseph Conrad (1857-1924), Iris Murdoch (1919-1999), Ernest Hemingway (1899-1961), John Dos Passos (1896-1970), Alice Munro, Thomas Mann (1875-1955), et Albert Camus.

Dans ses représentations, Colville oppose des concepts binaires simples pour créer des images complexes qui résistent aux conclusions faciles. L’être humain et l’animal, l’homme et la femme, l’homme et la machine, l’environnement naturel et l’environnement construit, tous ces éléments sont mis en opposition dans ses « fictions ». Il prend une idée comme point de départ et utilise des objets familiers pour l’exprimer. Comme il l’explique lui-même : « Mes peintures naissent de dessins imaginaires puis, à un certain moment au cours du processus, je dessine en m’inspirant de la vie, de la réalité. C’est intéressant de voir comment la conception originale de mes tableaux ou de mes gravures émerge toujours de mon cerveau et n’est pas le résultat de quelque chose que j’ai directement observé. Il s’agit d’une sorte d’assemblage hétéroclite de mon expérience et de mon observation. »

Les animaux jouent un rôle clé dans l’œuvre de Colville et servent souvent de contrepoids aux figures humaines. L’animal est l’Autre, présent, vraisemblablement omniprésent dans l’imagerie de Colville, mais essentiellement inconnaissable. Comme sa fille, Ann Kitz, l’explique au conservateur Andrew Hunter, « Il n’était pas gaga avec les animaux, mais il croyait qu’ils étaient fondamentalement bons, et il ne pensait pas que les gens étaient intrinsèquement bons. » Colville utilise les animaux pour constituer une paire dans une composition — comme dans Dog and Groom (Chien et toiletteur), 1991, par exemple — le concept binaire au cœur de son œuvre : humain/animal ou, plus exactement, culture/nature. Pour Colville, les humains pensent, les animaux agissent, et leur juxtaposition permet d’exprimer quelque chose d’important sur le monde. Comme le fait remarquer Hunter, « le lien de Colville avec les animaux (en particulier les chiens de la famille qui apparaissent dans nombre de ses tableaux) était sincère et ressort invariablement de ses œuvres. Il semblait à la fois penser à eux et avec eux, à travailler à la compréhension du monde de concert avec eux. »

Pour Colville, influencé par l’existentialisme et sa quête tourmentée de donner un sens à la nature humaine, les animaux fournissent la trame de son engagement philosophique. Comme il le déclare au début de sa carrière : « La grande tâche dont les artistes nord-américains doivent s’acquitter en est une d’accomplissement de soi, mais un accomplissement beaucoup plus large et plus profond qu’un simple accomplissement personnel ou subjectif. Le travail consiste donc à répondre à des questions telles que “Qui sommes-nous? Comment sommes-nous? Que faisons-nous?”. » Colville pose ces questions à l’aide de symboles. « Je suis d’avis que les mythes primitifs peuvent être utiles au peintre moderne… Je pense à l’utilisation de matériel si ancien, si souvent utilisé à travers les âges, qu’il est devenu une partie intégrante de la conscience humaine. »

Les bateaux, par exemple, peuvent symboliser un voyage — la distance de plus en plus grande entre un parent et son enfant au fur et à mesure que celui-ci grandit, comme dans Embarkation (Embarquement), 1994, par exemple, ou encore le retour d’un amant, comme dans Femme, homme et bateau, 1952. L’utilisation que fait Colville du quotidien est extrêmement réfléchie. Ses peintures sont à la fois familières, l’image reflétant l’expérience humaine commune, et mystérieuses, imprégnant les moments de la vie de tous les jours d’une profondeur et d’une intention trop peu souvent présentes dans nos vies. Comme il l’écrit lui-même en 1967, « Il est difficile d’atteindre les objectifs de l’art fixés par le pape Grégoire au Moyen Âge, une période dite très sombre, et “de rendre visible les mystères du monde surnaturel”. »

Un peintre d’influence

L’influence de Colville est difficile à définir. De par son association avec le réalisme de l’Atlantique, Colville exerce une influence majeure sur ses anciens élèves Christopher Pratt, Mary Pratt, et Tom Forrestall, entre autres. Cependant, il refuse d’être associé à quelque groupe ou style que ce soit. Comme il le confie au Globe and Mail en 2003, « Je n’ai jamais été associé à aucun groupe d’artistes. En fait, je trouve l’idée de profond mauvais goût. » Colville a de nombreux imitateurs et acolytes autoproclamés, dont les œuvres correspondent trop souvent à sa définition du mauvais art — commercial, sentimental et rétrograde. Mais il est difficile de montrer une influence durable au-delà de celle de son exemple; il n’y a pas de « Colvillisme » dans la peinture sérieuse. Pourtant, son approche a eu un impact : ses représentations contemporaines de scènes archétypales (telles que les allégories du départ et du retour discutées ci-dessus), son utilisation de la tension pour ébranler l’ordre même qu’il crée, et son approche philosophique de la création artistique, ont eu des répercussions qui se sont fait sentir dans tout l’art canadien.

À la fin des années 1970, alors que Colville est à l’apogée de sa carrière, des artistes tels qu’Eric Fischl (né en 1948), Tim Zuck (né en 1947) et Jeffrey Spalding (né en 1951) se tournent vers une forme de réalisme conceptuel dans leur peinture. Ils enseignent à Halifax au Nova Scotia College of Art (aujourd’hui Université NSCAD), et connaissent forcément le travail de Colville. Le Bad Boy (Mauvais garçon) de Fischl, 1981, peint quelques années après que le peintre ait quitté la Nouvelle-Écosse, est une peinture réaliste de laquelle émanent une tension et un effet dramatique qui se rapprochent du travail de Colville (tel que Sleeper (Dormeur), 1975) plus que les œuvres de la plupart des imitateurs « réalistes » de Colville.

Dans les années 1990, naît une nouvelle approche de la sculpture qui se base sur le conceptuel et prend sa source dans le réalisme. Colville n’influence pas en soi le travail d’artistes tels que Thierry Delva (né en 1955), Colleen Wolstenholme (née en 1963), ou Greg Forrest (né en 1965), mais ils ont tous les trois fait leurs études à l’Université NSCAD, ils vivent en Nouvelle-Écosse, et, comme Colville, cherchent à concrétiser une idée à travers le choix d’une image et sa reproduction. L’insistance de Colville sur l’importance de l’objet comme symbole, et sur le poids des idées dans la représentation de l’objet tel qu’il est dans le monde, fait partie inhérente du « réalisme sculptural » tel que conçu par ces artistes.

D’une certaine manière, l’influence de Colville s’est répandue dans la région même qui a été son sujet de prédilection. Comme l’a exprimé Sarah Fillmore, conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, au moment de sa mort en 2013, « comme mentor et professeur, et en tant qu’artiste qui était très présent dans cette région, sa perte se fera sentir. Les étudiants qu’il a eus, le style de langage visuel qu’il a contribué à créer, il s’en dégage un profond sentiment d’attachement ». Son influence et le fait que son travail soit à la fois remarquable et populaire, sont manifestes dans la rétrospective Colville du Musée des beaux-arts de l’Ontario à Toronto, en 2014. Andrew Hunter, commissaire de l’exposition, juxtapose les œuvres de Colville à des œuvres ou des références de la culture populaire, tirées notamment de films, là où il perçoit un écho au travail de Colville. Par exemple, To Prince Edward Island, (Vers l’île du Prince-Édouard), 1965, est exposé aux côtés d’un arrêt sur image d’une jeune fille regardant à travers des jumelles dans Moonrise Kingdom, 2012, un film de Wes Anderson (né en 1969); tandis que Target Pistol and Man (Pistolet de tir et homme), 1980, est présenté avec des arrêts d’images tirés de No Country for Old Men (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme), 2007, un film de Joel (né en 1954) et Ethan Coen (né en 1957). Stanley Kubrick (1928-1999) a consciemment fait référence à Colville dans le film The Shining (Shining), 1980, dont le décor comportait des affiches des peintures de Colville, comme par exemple Dog, Boy, and St. John River (Chien, garçon et rivière Saint-Jean), 1958. En attirant l’attention sur ces références visuelles, l’exposition montre l’efficacité de la stratégie de Colville — alors qu’il met l’accent sur la création d’images spécifiquement tirées de son environnement et de son expérience, il arrive à évoquer le langage universel du mythe et de la métaphore qui se répercute sur l’ensemble de notre culture.

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements