La carrière d’Alex Colville s’étend de son service militaire, alors qu’il est fait artiste de guerre officiel pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à sa mort en 2013. Dès le début des années 1950, il se forge un style très personnel révélant un ensemble d’images, de sujets et de préoccupations contextuelles demeuré remarquablement constant au fil du temps. Sa famille, et plus particulièrement sa femme Rhoda, les environs immédiats de ses maisons au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et les animaux, souvent ses propres animaux de compagnie, sont ses sujets de prédilection.

Les années formatrices

Bien qu’Alex Colville soit souvent présenté comme un artiste emblématique des Maritimes, il est en fait né à Toronto, le 24 août 1920. David Alexander (Alex) Colville est le deuxième fils de David Colville et de Florence Gault. David père, originaire d’une petite ville minière écossaise, immigre au Canada en 1910. Il consacre sa carrière au domaine de la construction, notamment au secteur de la métallurgie, de la construction de ponts et autres grands projets d’ingénierie. En 1914, il épouse Florence, originaire de Trenton, en Ontario. Les premières années de leur mariage sont rythmées par les déplacements imposés par le travail de David, avec des arrêts à Moncton, Nouveau-Brunswick; au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, et à Trenton. En 1920, ils déménagent à Toronto, et Robert, leur fils de cinq ans, a rapidement un petit frère, Alex.

En 1927, la famille Colville déménage à St. Catharines, en Ontario, et deux ans plus tard à Amherst, en Nouvelle-Écosse. David accepte un poste de superviseur des installations chez Robb Engineering qu’il occupe jusqu’à la fin de sa carrière. Florence se place en apprentissage chez une modiste et finit par créer sa propre entreprise. Pratiquement dès son arrivée en Nouvelle-Écosse, le jeune Alex Colville contracte une pneumonie dont il a failli mourir, comme il l’a lui-même raconté. Sa convalescence, en cette époque pré-antibiotique, est longue et solitaire, avec six mois de repos au lit, seul, à l’écart. Sa mère lui ayant procuré des livres et du matériel d’art, il occupe son temps par la lecture et le dessin, développant un intérêt pour l’art qui allait s’épanouir au cours des années à venir. Colville note :

J’insiste sur cette histoire d’avoir contracté une pneumonie et d’avoir failli mourir parce que je pense que cela a eu un effet sur moi. De plus, j’ai été coupé de tout contact avec mes amis et camarades d’école. Tout au long de ce printemps et de cet été-là, j’ai mené une vie presque solitaire. Durant cette période, je suis devenu ce que nous appelons habituellement un introverti, quelqu’un dont la vie est essentiellement une sorte de vie intérieure. J’ai commencé à lire, pour la première fois vraiment, et j’ai fait pas mal de dessins, tout simplement parce que j’étais seul et que je devais trouver quelque chose à faire. Les dessins que j’ai faits représentaient tous des machines, sans exception. Je dessinais des voitures, des bateaux, des avions, des choses comme ça.

Les intérêts développés par Colville au cours de ces mois de convalescence trouvent à s’exprimer en 1934, lorsqu’il commence à suivre des cours d’arts hebdomadaires à Amherst. Pendant trois ans, Colville étudie la peinture, le dessin et la sculpture avec Sarah Hart (1880-1981), native de Saint John, au Nouveau-Brunswick, qui avait étudié à la Cooper Union à New York. D’abord sculptrice sur bois, Hart enseigne également la peinture, dans un style postimpressionniste traduisant l’influence de ses anciens professeurs. Les cours de Hart faisaient partie d’une initiative du Nouveau-Brunswick d’élargir le département des arts de l’Université Mount Allison, qui a vu ses professeurs offrir des cours dans plusieurs petites communautés des Maritimes. Les professeurs du programme suivaient étroitement les participants afin d’identifier de potentiels étudiants à temps plein, et c’est ainsi que Stanley Royle (1888-1961), qui a été l’un des premiers mentors importants de Colville, remarque le jeune étudiant. « Une, ou peut-être deux fois par année, Mme Hart invitait le professeur d’arts de l’Université Mount Allison, Stanley Royle, à venir observer le travail de ses élèves », se souvient Colville. « M. Royle m’a beaucoup encouragé, il disait que mes trucs étaient bons et que je devais persévérer. »

Royle, de Sheffield, en Angleterre, s’est joint au corps professoral de Mount Allison en 1935 et y a enseigné pendant dix ans, avant de rentrer au Royaume-Uni en 1945. Royle, un peintre postimpressionniste accompli, travaillait en plein air en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Il est diplômé de la Sheffield School of Art (aujourd’hui Sheffield Institute of Arts), tout comme ses contemporains Elizabeth Styring Nutt (1870-1946), directrice du Nova Scotia College of Art (aujourd’hui Université NSCAD), et son prédécesseur, Arthur Lismer (1885-1969). Royle encourage Colville à poursuivre une carrière artistique. Ce dernier, qui avait alors l’intention d’étudier le droit et la politique, avait été accepté à l’Université Dalhousie à Halifax avec une bourse d’admission. Royle lui obtient une bourse équivalente de Mount Allison et, en septembre 1938, il y commence ses études dans une classe de dix étudiants.

Le programme d’études de l’école, sous Royle, est assez traditionnel. Il aborde le dessin et la peinture sur le vif, ainsi que la copie des moulages classiques et des dessins et peintures du dix-neuvième siècle de la collection de la Galerie d’art Owens de l’Université Mount Allison, qui comprend des œuvres victoriennes populaires telles que des peintures de Tito Conti (1842-1924) et d’autres peintres en vogue, ainsi que des estampes de Whistler (1834-1903), et un tondo impressionnant d’Edward Burne-Jones (1833-1898). L’école d’art est installée dans la galerie, qui est également dirigée par Royle. Peu de tableaux de Colville de cette période ont survécu. Les quelques-uns qui demeurent affichent un style postimpressionniste influencé par Royle, comme dans Self-Portrait (Autoportrait), 1940, et Interior Owens Art Gallery with Figure (Intérieur de la Galerie d’art Owens avec personnage), 1941.

Colville connaît ses premiers succès en tant qu’artiste alors qu’il est inscrit à Mount Allison, avec des œuvres figurant dans les expositions de la Art Association of Montreal (aujourd’hui Musée des beaux-arts de Montréal) en 1941 et de l’Académie royale des arts du Canada (ARC) en 1942. Cette réalisation remarquable a dû contribuer au sentiment de Colville qu’une carrière en art était envisageable, bien que le peintre attribue cela à une conversation qu’il eut avec Royle lorsqu’il était un jeune étudiant de dix-sept ans : « Je lui ai à ce moment-là demandé s’il pensait que je serais pauvre et misérable si je devenais un artiste. Heureusement, il a dit qu’il ne croyait pas que cela serait le cas. Je pense que j’ai décidé pratiquement le même jour que je serais un artiste. »

Au cours de ces premières années de guerre, c’était là une idée ambitieuse, surtout dans une région pauvre comme les Maritimes. Mais Colville voit des artistes tels que Royle à Sackville, Miller Brittain (1914-1968) à Saint John, Elizabeth Nutt (1870-1946) et D. C. MacKay (1906-1979) à Halifax, tous exposer à l’échelle nationale et internationale. Leurs carrières illustrent clairement qu’il est en effet possible de vivre de son art. Le monde de l’art canadien de l’entre-deux-guerres est à cet égard plus petit et moins fracturé qu’aujourd’hui, et des groupes tels que celui l’ARC et le Groupe des peintres canadiens, de même que l’institution d’expositions annuelles du groupe ont fait beaucoup pour s’assurer que les artistes de tout le pays soient au courant du travail de chacun.

Dans la classe de première année de Colville, en 1938, se trouve une personne qui deviendra la figure centrale de sa vie : Rhoda Wright. Elle est née en 1921 à Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Tout d’abord amis, leur relation évolue lentement. « Nous nous sommes rencontrés lorsque nous étions étudiants de première année à Mount Allison », se souvient Rhoda. « Je ne lui trouvais rien de vraiment remarquable. Nous avons mis du temps à nous connaître. » Cependant, la relation se développe, et un souvenir en particulier marque un moment décisif pour Rhoda :

Il y a eu un soir, après avoir vu un film au centre-ville, nous sommes sortis de ce vieux cinéma, et c’était une nuit d’hiver très enneigée. Il y avait un carrefour dans la ville et nous devions le traverser pour rejoindre York Street. Alex a pris ma main quand nous avons traversé. Avec sa main nue, il tenait la mienne et nous avons traversé. Ça m’a vraiment donné un frisson. Pouvez-vous imaginer ça? Je crois, peut-être, que ça a été le début de la fin de l’amitié platonique.

Ils se marient en août 1942. Leur décision de se marier est compliquée par un autre événement important dans la vie de Colville : à la suite de l’obtention de son diplôme de Mount Allison au printemps 1942, il s’enrôle dans la Première Armée canadienne.

La Seconde Guerre mondiale

Colville aspire à être artiste de guerre, comme l’ont été les peintres canadiens A. Y. Jackson (1882-1974) et Arthur Lismer (1885-1969) pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, le programme officiel d’art de guerre n’est pas encore instauré lorsque Colville s’enrôle. Il passe les deux premières années de son service dans des rôles non combattants et reçoit une commission de lieutenant en septembre 1943. Il sert à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, puis à Camp Petawawa, en Ontario. En mai 1944, il est affecté à Londres, en Angleterre, où il est nommé artiste de guerre officiel. Il passe les deux années suivantes à documenter l’effort de guerre du Canada en Angleterre et sur le continent.

Colville est d’abord affecté dans le comté du Yorkshire, au nord de l’Angleterre, avec le Royal Army Service Corps, et fait des croquis des hommes et de l’équipement qui sont mobilisés pour être envoyés en France en appui à l’invasion du jour J. Six semaines plus tard, il est affecté à la marine et navigue vers la Méditerranée à bord du NCSM Prince David, un navire transportant des troupes pour l’opération Dragoon, l’atterrissage allié dans le sud de la France qui a suivi les débarquements réussis du jour J. Colville est à bord du Prince David pendant six semaines, après quoi il retourne en Angleterre pour peindre des tableaux à partir de ses croquis du Yorkshire et de la Méditerranée, tel que Convoy in Yorkshire, No. 2 (Convoi au Yorkshire, no 2), 1944. En octobre 1944, il rejoint la Troisième Division d’infanterie canadienne, où il demeure jusqu’en septembre 1945. Dans le cadre de son service, il est présent lors de la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen, témoin direct de l’extrême inhumanité à laquelle l’idéologie nazie avait conduit l’Allemagne. En octobre, il est affecté à Ottawa où il passe les six derniers mois de sa carrière dans l’armée à réaliser des peintures à l’huile à partir de ses croquis et aquarelles.

La guerre a un grand impact sur Colville, mais il a toujours résisté à l’idée selon laquelle sa vision du monde était trop colorée par son expérience de la guerre. L’auteur et conservateur Tom Smart, dans Alex Colville: Return, fait grand cas du traumatisme de la guerre et voit dans les peintures de Colville une réponse à l’horreur. « Lorsque Colville est entré dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, à la fin de la guerre, sa sensibilité artistique a été figée, pétrifiée par le moment déterminant où il a vu les fosses communes », écrit-il. « Que la distance de Bergen-Belsen soit mesurée en jours, en années ou en demi-vie, la force de son expérience continue de hanter les œuvres de Colville. » Colville a toutefois une idée très différente de l’impact de la guerre sur son art. Il confie au critique du Toronto Star Peter Goddard que l’interprétation de Smart, qui voit son art comme un « témoignage visuel » des horreurs de la guerre, est « exagérée ». Résistant à toute forme de caractérisation en tant que victime, il poursuit : « La guerre m’a profondément touché. Mais cela tournait autour de l’action de la guerre. Tous mes instincts lorsque j’étais enfant étaient orientés vers l’action. Et la guerre est une action au énième degré. C’est incroyable, dans un certain sens, combien les gens sont résistants. Je n’étais ni malade ni horrifié ni rien. »

Peut-être que le choix de se souvenir de l’activité de la guerre — les convois, les équipements lourds et les véhicules de toutes sortes (comme dans The Nijmegen Bridge, Holland (Le pont de Nimègue, Hollande), 1946), ou des années de formation et de préparation qui ont précédé les mois de combats après le jour J (comme dans Landing Craft Assault off Southern France, (Le Landing Craft Assault au large du Midi de la France), 1944) — a constitué une sorte de refuge. Bergen-Belsen a sans aucun doute durement touché le jeune Colville — l’ampleur de l’horreur était glaçante, comme il en témoigne lui-même : « Eh bien, c’était assez effrayant. Je me souviens de la tombe avec 7 000 corps dedans et ainsi de suite, encore ouverte. Des choses assez pénibles. » Un grand nombre de critiques, dont Tom Smart, perçoivent cet effroi dans toutes les œuvres d’après-guerre de Colville.

Mount Allison

À la suite de sa démobilisation, Colville se fait offrir un poste de professeur à l’Université Mount Allison au Nouveau-Brunswick. Cela l’intéresse parce que, comme il l’écrit lui-même : « J’ai décidé de m’installer à Sackville où j’aurais le temps, le sentiment d’appartenance, la solitude et où, surtout, je serais à l’abri de la distraction; tout ce dont j’avais besoin pour m’engager en tant qu’artiste. »

La famille Colville s’installe à Sackville, et Alex enseigne alors que Rhoda est à la maison avec les enfants. Ils en ont deux à ce moment-là; leur aîné, Graham, est né en 1944 et leur deuxième fils, John, en 1946. Charles est né en 1948 et leur unique fille, Ann, en 1949. Bien que Rhoda se consacre à la famille, elle conserve un intérêt pour les activités créatives, elle joue de la musique notamment, et écrit des poèmes ludiques pour marquer les événements dans la vie de sa famille et de ses amis.

Au début, Colville se concentre sur sa carrière d’enseignant et les besoins de sa jeune famille et n’a que peu de temps à consacrer à ses projets créatifs. Les quelques peintures de cette période, par exemple Windmill and Farm (Moulin à vent et ferme), 1947, montrent les paysages des environs autour de Sackville, et représentent les fermes, les chevaux et les ponts du marais de Tantramar. Ces peintures rappellent la majeure partie de son travail pendant la guerre, et offrent des représentations directes de ce qu’il voit autour de lui. Les témoignages des étudiants de Colville révèlent un enseignant méticuleux, axé sur le développement des compétences et l’observation. Son habitude de chercher l’inspiration dans son environnement immédiat a été inculquée à des étudiants tels que Mary Pratt (1935-2018), Tom Forrestall (1936-2024), D. P. Brown (né en 1939) et Christopher Pratt (1935-2022). Ainsi, Mary Pratt se souvient : « Il m’a montré qu’on pouvait tout simplement observer le monde dans sa beauté naturelle et trouver dans cette simplicité d’innombrables sujets de réflexion. »

Cependant, Colville se sent frustré par le temps que l’enseignement ampute à sa peinture. Selon Helen J. Dow, une collègue de Mount Allison qui a écrit la première monographie importante sur Colville, à un certain moment, il envisage même d’abandonner la peinture pour devenir architecte. Une importante commande de Mount Allison en 1948 devance l’exécution de ce plan, et il réalise le grand tableau à la tempera à l’œuf sur lin au cours de cette année-là. Cette murale, The History of Mount Allison (L’histoire de Mount Allison), 1948, constitue son œuvre la plus importante et la plus complexe à ce moment, et elle apaise sa frustration en lui faisant réaliser que la peinture pouvait contribuer au revenu de sa famille. Colville continue de s’intéresser à l’architecture, mais ne l’envisage plus en tant que carrière. En 1951, il tient une exposition solo au Musée du Nouveau-Brunswick, à Saint John. Cette exposition est remarquée non seulement parce qu’il s’agit de sa première exposition solo, mais aussi parce qu’elle marque la première fois que ses œuvres font l’objet de publications dans la presse, qu’il donne une conférence publique sur son art et qu’un musée d’art public acquière l’une de ses œuvres : la peinture Nude and Dummy (Nu et mannequin), 1950, acquise par le Musée du Nouveau-Brunswick.

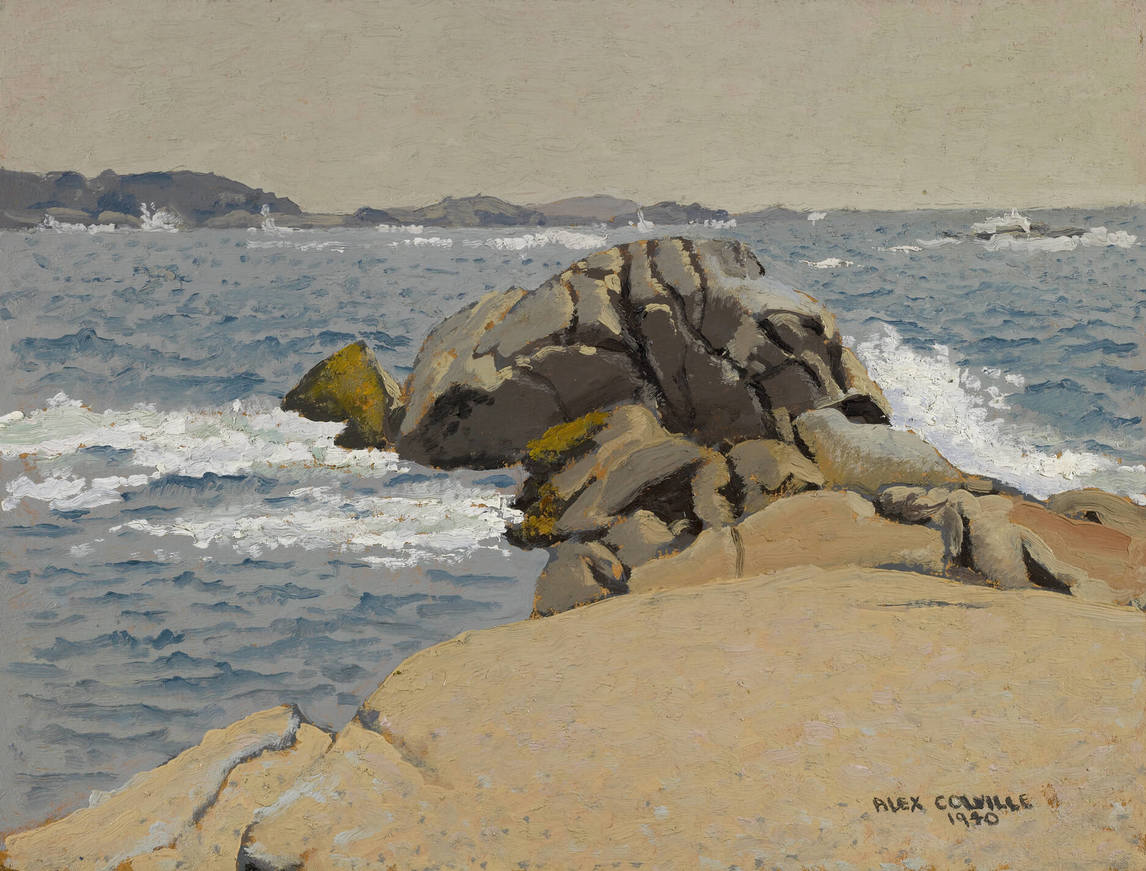

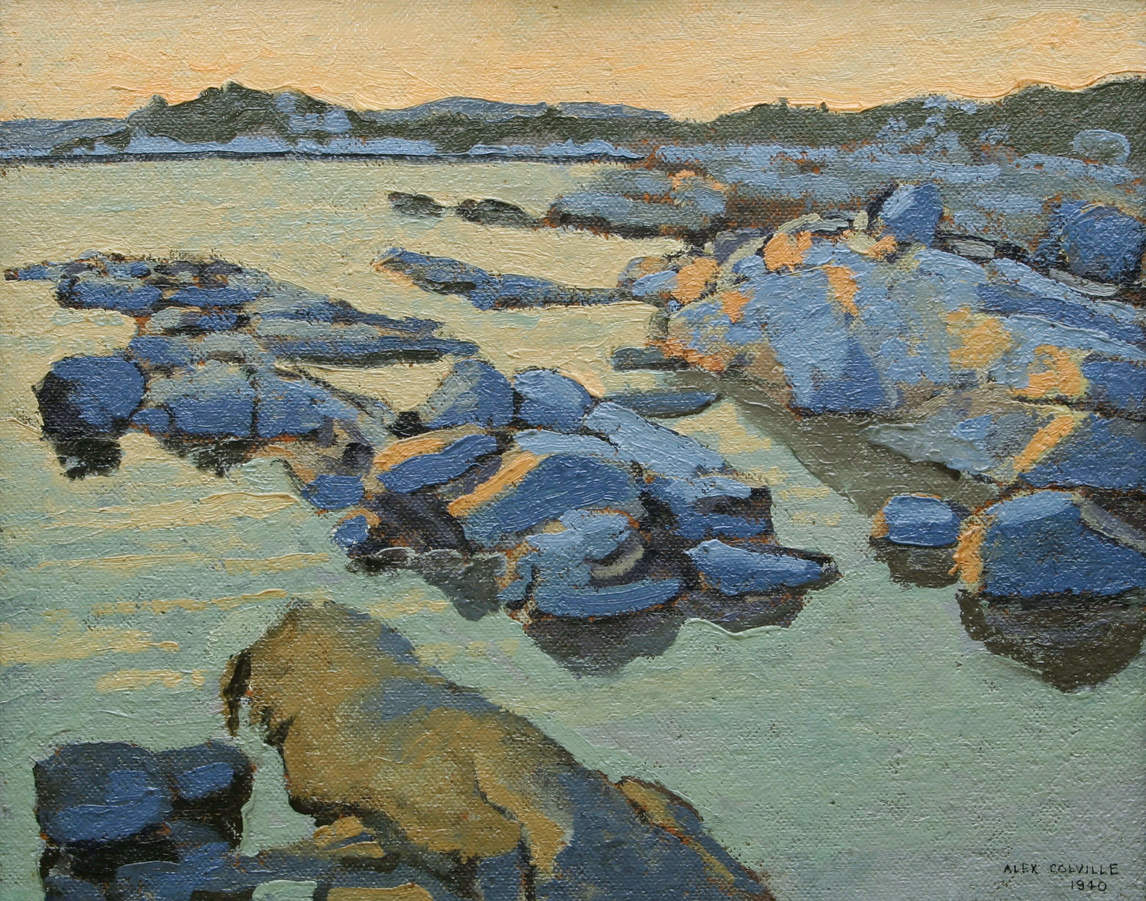

Pour Colville, Nu et mannequin est sa première œuvre de maturité : ce tableau représente ce qu’il considère comme étant son style propre et dont le sujet est de son invention. Cette œuvre semble marquer un changement pour Colville, un signe qu’il est maintenant un peintre à part entière. Comme il le soutient : « J’avais trente ans lorsque j’ai enfin fait quelque chose digne d’intérêt. » Les paysages postimpressionnistes de sa période de formation et l’approche illustrative de son art de guerre ont fourni une base solide à ce développement, mais il suffit de comparer cette peinture à d’autres telles que Peggy’s Cove, Nova Scotia (Peggy’s Cove, Nouvelle-Écosse), 1940, ou Le pont de Nimègue, Hollande, 1946, pour voir qu’il n’a pas atteint son style de maturité avec ces œuvres.

Tout au long des années 1950, Colville expose régulièrement dans des galeries commerciales à New York et à Toronto, ainsi qu’à la Hart House Gallery de l’Université de Toronto (qui fait maintenant partie du Centre d’art de l’Université de Toronto). Les galeries canadiennes, y compris le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, ainsi que la Galerie d’art de Hamilton, entreprennent alors d’acquérir ses œuvres. Les peintures de Colville commencent à être associées aux réalistes magiques, en particulier les œuvres représentant des figures féminines nues dans des paysages et des contextes généraux, tels que Nudes on Shore (Nus sur rivage), 1950, et Four Figures on a Wharf (Quatre personnages sur un quai), 1952. Bien que ces personnages soient pour la plupart fictifs, sa femme Rhoda apparait davantage dans ses peintures, comme par exemple dans Woman on Wharf (Femme sur un quai), 1954, ou Woman at Clothesline (Femme à la corde à linge), 1956-1957. Elle devient rapidement un sujet clé, et le demeure tout au long de la carrière de Colville. Il est naturel chez lui de prendre sa famille pour modèle étant donné son désir avoué d’utiliser son environnement immédiat comme sujet.

D’autres œuvres contemporaines, telles que Child and Dog (Enfant et chien), 1952, Soldier and Girl in Station (Soldat et fille à la gare), 1953, et Family and Rainstorm (Famille et pluie torrentielle), 1955, montrent les thèmes et la direction qu’il poursuit pendant les six décennies suivantes : sa famille, son foyer, les environs de Sackville ou de Wolfville (ou, très occasionnellement, d’autres endroits où il a habité, comme Santa Cruz, en Californie, ou Berlin). Les relations entre les êtres humains et les animaux, et entre les hommes et les femmes, deviennent également des thèmes prédominants. Ces dualités sont importantes pour Colville : « La peinture ne commence à prendre son sens, parfois, que lorsque deux éléments semblent s’éclairer l’un l’autre. » Colville a trouvé sa voix.

Au début des années 1960, la carrière de Colville est en plein essor, avec des ventes et des expositions régulières, et en 1963, il décide de quitter son poste à Mount Allison. Colville et Rhoda restent à Sackville jusqu’en 1973, années durant lesquelles le peintre demeure productif et participe à des expositions majeures — il est entre autres sélectionné pour représenter le Canada à la 33e Biennale de Venise en 1966. Colville continue à tenir des expositions individuelles à New York, voire même en Europe — en 1969, il tient sa première exposition solo en Allemagne. Certaines de ses œuvres les plus emblématiques ont été créées pendant cette période, dont To Prince Edward Island (Vers l’Île-du-Prince-Édouard), 1965, avec son image d’une figure féminine qui semble regarder directement le spectateur à travers une paire de jumelles, et Church and Horse (Église et cheval), 1964, montrant un cheval noir sans cavalier qui semble vouloir galoper à travers le cadre. À propos de cette œuvre, Colville explique : « J’ai peint ce tableau quelques mois après l’assassinat du président Kennedy. C’est étrange comme le cerveau emmagasine les images. Comme bien des gens, je suppose, je me souviens d’avoir regardé les funérailles avec beaucoup d’intérêt, et d’avoir été impressionné par le cheval noir, sans cavalier. Je soupçonne qu’il y a là une sorte de lien un peu fou avec mon tableau. »

En 1965, Colville est mandaté pour concevoir les pièces de circulation commémoratives du centenaire du Canada. Ce mandat est très important pour l’artiste, car il s’agit d’une façon inattendue de rejoindre le public canadien le plus large possible — ses œuvres d’art font partie de la vie quotidienne de tous les Canadiens pendant des décennies. Les marques d’approbation continuent de s’accumuler pour Colville tout au long des années 1960. Il reçoit l’Ordre du Canada en 1967, ainsi que trois diplômes honorifiques : de l’Université Trent en Ontario en 1967, de Mount Allison en 1968 et de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse en 1969. L’Université de Californie, Santa Cruz, le nomme artiste invité et il passe l’année scolaire 1967-1968 en Californie, où il considère rester. L’attrait de sa vie établie à Sackville est cependant trop fort. Le marchand d’art londonien Harry Fischer encourage Colville à déménager à Londres, en Angleterre (ce qu’il ne fait pas) et, en 1971, contribue à lui organiser une résidence à Berlin. Cela, Colville l’accepte avec plaisir, mais non sans réserve : bien que l’offre soit de travailler à l’étranger pendant un an, il négocie un mandat de six mois pour réduire le temps passé loin de son atelier.

Nouvelle-Écosse et vie ultérieure

En 1973, Alex et Rhoda déménagent à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, une petite ville universitaire qui ressemble beaucoup à Sackville. Le couple s’installe dans la maison d’enfance de Rhoda, une grande maison sur la rue principale, en face de l’Université Acadia. Le succès de Colville se poursuit, avec des expositions commerciales et publiques tout au long des années 1970 et 1980 et l’octroi de nombreuses distinctions : il reçoit le Prix Molson du Conseil des Arts du Canada en 1974 ainsi que des diplômes honorifiques de plusieurs universités du Canada, dont l’Université Acadia en 1975. Son œuvre fait l’objet d’expositions dans les musées au Canada, en Allemagne et aux Pays-Bas et, en 1978, il amorce une longue relation professionnelle avec la galerie Mira Godard à Toronto. Auparavant, Colville faisait affaire avec plusieurs marchands d’art dont la Banfer Gallery à New York et Marlborough Fine Art et Harry Fischer à Londres. Mais lorsqu’il rejoint le groupe d’artistes de Mira Godard, il reçoit une représentation en solo presque ininterrompue (il quitte brièvement la galerie dans les années 1990 pour être représenté par la galerie Drabinsky, mais revient chez Godard après cette expérience de courte durée).

En 1981, Colville est nommé chancelier de l’Université Acadia, poste qu’il a occupé pendant dix ans. Sa première rétrospective muséale, organisée par David Burnett et accompagnée d’une monographie, a été montée en 1983 par le Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO) à Toronto. L’exposition est ensuite présentée partout au Canada, puis en Allemagne. Les œuvres de Colville sont présentées en Asie au milieu des années 1980, et il continue sa carrière commerciale avec des expositions à Toronto et à Londres. En 1991, il est nommé au conseil d’administration du Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa et, en 1993, Brian Mulroney, alors premier ministre du Canada, le nomme au Bureau du Conseil privé, une entité du gouvernement du Canada créée pour conseiller le premier ministre. Colville se consacre alors à la peinture et à l’estampe — des œuvres remarquables telles que French Cross (Croix française), 1988, et Horse and Girl (Cheval et fille), 1984, sont réalisées pendant cette période. Son style reste le même — tout au long de sa carrière, il demeure loyal dans son approche de la technique et du contenu. L’œuvre de Colville se distingue par sa cohérence : une fois atteint, son style très personnel demeure aisément reconnaissable. Cette cohérence n’est toutefois pas toujours appréciée.

Les années 1980 marquent une période au cours de laquelle Colville est l’objet de critiques négatives. Au sujet de sa rétrospective de 1983, le Globe and Mail remarque : « À l’instar de bien d’autres œuvres d’art médiocres, travaillées de manière similaire avec une attention minutieuse demandant un investissement de temps considérable, ces tableaux suscitent une certaine admiration, le genre d’admiration que nous accordons volontiers à un tableau de la dernière Cène sur une punaise ou au précisionnisme kitsch de Salvador Dalí. » Et un article du Canadian Forum attaque le statut de « préfet en chef des peintres canadiens » de Colville. Il est possible que le manque d’intérêt de Colville pour les débats sur le postmodernisme, la révolution sexuelle ou les commentaires explicitement politiques — thèmes traités dans toutes les galeries du jour, généralement en formats photographique, vidéographique et d’installation — soit, en partie du moins, à l’origine de ces remarques. Aux yeux de nombreux critiques, les œuvres de Colville sont d’un conservatisme irrémédiable.

Cela se poursuit jusque tard dans les années 1990, avec des critiques et des articles condescendants publiés régulièrement après l’une ou l’autre de ses expositions. Personne ne mâche moins ses mots, dans la presse écrite du moins, que le critique du Globe John Bentley Mays, comme en témoigne sa description de Verandah (Véranda), 1983 : « Une scène si banale et confinée, qu’elle laisse le spectateur suffoquant. MAIS cette absence d’air nous montre une autre faculté manifeste de Colville — sa capacité de continuer à peindre des tableaux d’un vide, d’une froideur, d’un désert émotionnel incomparable, année après année, sans progrès, ni expérimentation, ni hésitation, ni recherche. Aucun artiste ne peint de tableaux plus stagnants, moins vivants. »

Cependant, la fascination exercée par Colville sur ses partisans dans le monde des arts et dans le public ne se dément pas. En 1987, une édition du magazine Canadian Art consacrée à Colville s’est donnée beaucoup de mal pour réfuter les critiques formulées précédemment, notant les commentaires mêmes rapportés ci-dessus.

Alors que le vingtième siècle touche à sa fin, les éloges, les honneurs et les marques d’approbation dépassent largement les critiques. En 1997, Colville, qui en 1951 se décrivait comme un artiste « conceptuel » plutôt que « perceptuel », reçoit un diplôme honorifique du Nova Scotia College of Art and Design, foyer de l’art conceptuel au Canada. De 1993 à 2003, Colville fait l’objet de quatre expositions muséales. Deux de celles-ci font le tour du pays, dont la dernière des expositions montées de son vivant, Alex Colville: Return, organisée par le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse. Jusqu’en 2005, l’exposition se promène de Halifax à Edmonton, en passant par Fredericton, Toronto, London, et Saskatoon. En 2003, Colville reçoit le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques, ainsi que l’Ordre de la Nouvelle-Écosse. Il continue à peindre et tient cinq expositions dans des galeries commerciales entre 2002 et 2010.

En 2012, Colville subit deux pertes majeures — vers la fin de février, son fils cadet John meurt d’une insuffisance cardiaque et le 29 décembre, Rhoda, son épouse pendant soixante-dix ans, s’éteint à 91 ans. Au cours de l’été 2013, Alex Colville s’éteint à son tour, chez lui à Wolfville, à l’âge de 92 ans. « Le véritable amour n’est jamais assez long », a écrit Peter Simpson, de l’Ottawa Citizen. « Inévitablement, le cœur d’Alex était brisé, et moins de sept mois plus tard, le 16 juillet 2013, son cœur a cessé de battre. »

En 1951, lors d’une conférence en lien avec sa première exposition solo, Colville déclare à propos des membres de l’assistance : « Nous ne pouvons que conclure que nos spectateurs, notre public, doit rassembler des personnes de toutes classes capables de ressentir la peinture. Nous devons reconnaître la valeur de ce public modeste et espérer, comme je le pense, qu’il croît constamment, non seulement en chiffres, mais aussi dans sa compréhension et son goût. Ce sont là les personnes pour lesquelles nous peignons. »

Le souhait de Colville d’atteindre un public plus large s’est avéré visionnaire : Alex Colville, l’exposition la plus importante jamais montée consacrée à l’œuvre de l’artiste, ouvre ses portes au Musée des beaux-arts de l’Ontario en août 2014. Elle devient l’exposition canadienne la plus fréquentée dans l’histoire de ce musée et la première dédiée à un artiste canadien à figurer dans sa liste des dix expositions les plus fréquentées. L’exposition est ensuite présentée au Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, où elle suscite l’engouement du public et les chaleureux éloges de la critique.

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements