Marion Nicoll (1909-1985) est considérée comme l’une des premières praticiennes de l’abstraction en Alberta. Ouvrant la voie aux femmes dans le domaine des arts, cette pionnière exerce une influence déterminante sur les générations qui la suivent. Au milieu du dix-neuvième siècle, au sein de la communauté artistique isolée et masculine de Calgary, elle est l’une des rares femmes enseignant les arts dans un établissement postsecondaire. Dans les années 1970, elle devient par ailleurs la première femme native des Prairies à être reconnue par l’Académie royale des arts du Canada. Imperturbable face aux limites que lui a imposées la société, elle laisse une empreinte durable dans le paysage culturel canadien.

Enfance et formation

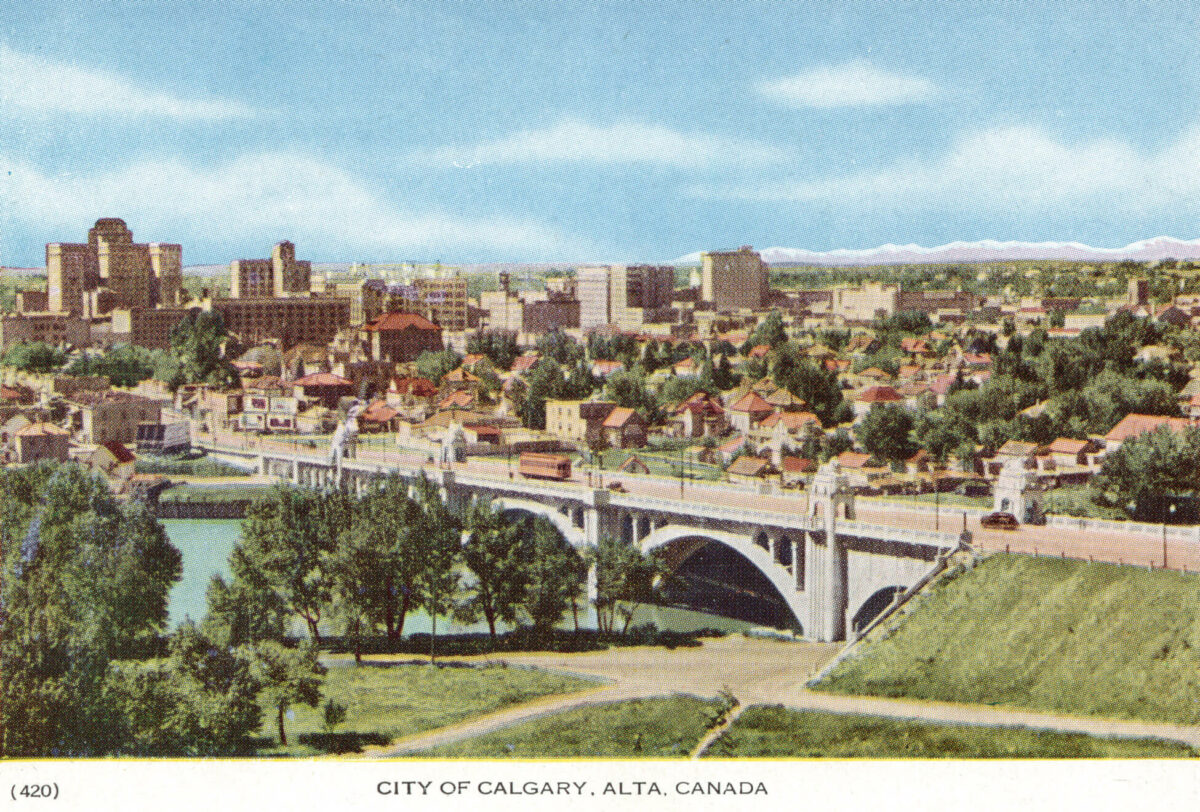

Les histoires de Marion Nicoll et celle de la ville de Calgary, en Alberta, sont inextricablement liées, chacune venant définir les qualités essentielles de l’autre. Née le 11 avril 1909, Marion Florence Sinclair Mackay est une pionnière canadienne de première génération, fille des immigrants Robert Mackay, de descendance écossaise, et de Florence Gingras, d’origine irlandaise et française. Sa famille presbytérienne de classe moyenne adopte le modèle familial traditionnel composé du pourvoyeur et de la femme au foyer. Son père occupe le poste de premier directeur des services d’éclairage et d’électricité de Calgary, en plus de celui de directeur associé de l’exposition annuelle et du Stampede de Calgary. Sa mère donne naissance à quatre enfants, dont trois meurent, laissant Marion comme seul enfant survivant.

Florence garde un œil protecteur et vigilant sur le bien-être de sa fille et l’incite à rester près de la maison. Enfant, Marion montre un intérêt précoce pour l’art. Elle se souvient qu’à partir de cinq ans, elle « dessinait sur tout, les livres, tout le reste ». Toujours déterminée, à l’âge de treize ans, elle convainc ses parents de la laisser aménager un atelier d’art au sous-sol. À l’âge adulte, elle refuse catégoriquement la proposition de sa mère d’étudier les sciences domestiques et l’économie ménagère en répondant : « C’est hors de question. »

Au Central High School de Calgary, l’un des premiers professeurs de Marion est Reginald Llewellyn Harvey (1888-1973), un peintre paysagiste britannique qui l’encourage à poursuivre sa carrière artistique. Sa famille lui apporte le même soutien, bien que son père craigne qu’elle ne puisse jamais « vivre de l’art sous quelque forme que ce soit ». En dépit de cette préoccupation, il est prêt à financer ses études et, en 1926, elle s’inscrit à l’Ontario College of Art (OCA, aujourd’hui l’Université de l’ÉADO), à Toronto. Elle y étudie auprès du portraitiste John Alfsen (1902-1971) et des paysagistes du Groupe des Sept, Arthur Lismer (1885-1969), Frank Johnston (1888-1949) et J. E. H. MacDonald (1873-1932). Parmi ses camarades étudiantes, on compte la Torontoise Frances-Anne Johnston (1910-1987) et, de l’Alberta, Gwen Kortright Hutton (1909-1978), Annora Brown (1899-1987) et Euphemia McNaught (1901-2002).

En 1928, après un voyage pour rendre visite à sa famille, sa mère interdit à Marion de retourner à Toronto parce qu’elle souffre d’anémie. Elle entre donc au Provincial Institute of Technology and Art (PITA) de Calgary, où elle étudie sous la direction du peintre britannique Alfred Crocker Leighton (1900-1965), dont les cours d’été sur le paysage mènent à la création de ce qui est aujourd’hui le Banff Centre for Arts and Creativity. Peu convaincu de ses compétences techniques, Leighton place Marion en première année du programme pour renforcer sa compréhension des couleurs, mais quelques mois plus tard, elle est de retour en troisième année. Elle est nommée élève instructrice en 1933, puis devient enseignante en 1935.

La découverte des tableaux de l’artiste de la côte Ouest Emily Carr (1871-1945) constitue un moment formateur charnière dans les études de Marion. Le PITA devait accueillir une exposition des œuvres de Carr, mais l’administration a refusé de la présenter sous prétexte qu’elle était « trop moderne ». Leighton a amené ses élèves dans le local fermé à clé où se trouvaient les œuvres pour les sortir une à la fois. Marion se rappelle d’avoir été « frappée de stupeur », et affirmera plus tard que Carr l’a davantage influencée que le Groupe des Sept. Les scènes de Carr, représentant les communautés autochtones et les paysages côtiers de la Colombie-Britannique, incarnent un nouveau vocabulaire moderniste constitué de coups de pinceau gestuels audacieux et de couleurs vives; elles font dès lors de l’artiste l’une des préférées de Marion.

La censure de l’exposition de Carr reflète certaines des attitudes réactionnaires et sexistes qui persistent à Calgary envers l’art des femmes, des entraves systémiques avec lesquelles Marion doit également composer. Et comme elle a peu de contact avec d’autres praticiennes, Carr devient pour elle un modèle d’indépendance, de résilience et d’innovation. À Calgary, le système artistique n’en est qu’à ses balbutiements : il n’existe pas de galerie d’art municipale et la communauté culturelle est dominée par les hommes.

Préambules et vie de couple

Après avoir terminé ses études au Provincial Institute of Technology and Art (PITA) de Calgary, Marion participe aux cours d’été de pratique en plein air dispensés par A. C. Leighton en Alberta, à Seebe, Canmore et Kananaskis (1932, 1933 et 1934). À cette époque, elle crée des compositions naturalistes telles que Flowers, Vase, Books, and Porcelain (Fleurs, vase, livres et porcelaine), 1932, et Summer Rain (Pluie d’été), 1934.

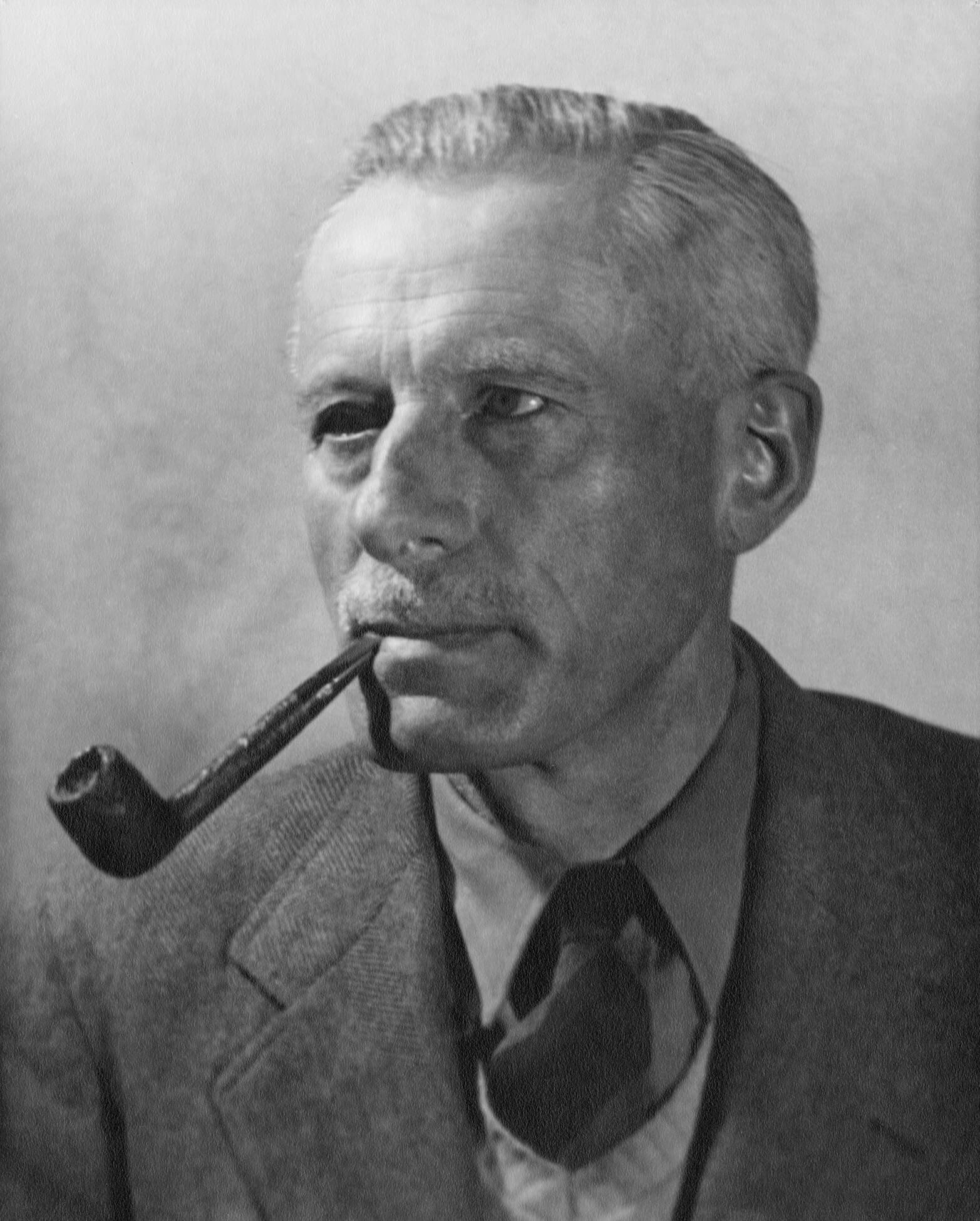

En 1931, Marion rencontre James [Jim] McLaren Nicoll (1892-1986), un collègue peintre au Calgary Sketch Club (CSC). Ancien combattant de la Première Guerre mondiale ayant obtenu le grade de sergent et détenant une Médaille de bravoure, Jim s’intéresse à l’art et à la poésie. Après avoir reçu son diplôme de génie civil à l’Université de l’Alberta en 1924, il gagne sa vie comme arpenteur et ses compétences en dessin inspirent son esthétique naturaliste. Après de longues fiançailles, le couple se marie à Medicine Hat, en Alberta, en septembre 1940.

Jim Nicoll a dix-sept ans de plus que Marion. Leur relation devient sérieuse dès 1933 – et doit se vivre à distance, puisque son travail pour des compagnies pétrolières le conduit à travers le Canada tandis qu’elle demeure à Calgary. Son Portrait of Marion (Portrait de Marion), 1935, exprime son affection pour elle en tant que sa muse. Elle est représentée à l’âge de vingt-six ans, animée d’une paire d’yeux bruns perçants parfaitement conscients de sa présence à lui. L’œuvre dépeint ses pommettes profondément ombragées, ses sourcils épais et ses lèvres dessinées avec finesse.

Cette image flatteuse est en contradiction avec celle que Marion a d’elle-même à l’époque, alors qu’elle lutte pour être à l’aise dans son corps atypique de grande femme. De Turner Valley en Alberta, où elle fait des croquis à ce moment-là, elle écrit : « J’ai lamentablement régressé. Une femme est une pauvre chose faible – même une femme d’un mètre quatre-vingts […] Je viens de manger un repas stupéfiant avec la plus grande aisance. Vous cesserez probablement de m’aimer en voyant ma soi-disant silhouette. » Elle mettra encore des années à se défaire de la déférence et des normes féminines qui ont façonné son identité de jeune fille au début de ses fréquentations avec Nicoll; c’est son parcours artistique qui la propulsera vers l’avant.

En 1931, les professeurs de Marion, Leighton et Reginald Llewellyn Harvey, fondent l’Alberta Society of Artists (ASA) dont l’objectif est de favoriser et de promouvoir le développement des beaux-arts grâce à des communications entre les membres, la tenue d’expositions et la fondation de clubs. Marion est élue membre associée en 1936 et « demeure une simple associée jusqu’à la suppression de cette catégorie en 1954 »; en parallèle, ses homologues masculins ont reçu le statut de membre à part entière dès le début. En réaction à ce genre de discrimination, elle se joint en 1935 au collectif Women Sketch Hunters of Alberta, qui regroupe une dizaine de femmes – dont Annora Brown et Ella May Walker (1892-1960) – exposant ensemble pour défier le contrôle masculin sur les expositions.

Elle jouit d’un regain de confiance en 1936, lorsque son œuvre Mountain Water (Eau de montagne), v.1936, est acceptée pour l’événement Exhibition of Contemporary Canadian Painting (Exposition de peinture canadienne contemporaine) de la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada, MBAC), qui circule en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Hawaï. Lorsque l’œuvre est présentée à Toronto dans le cadre de l’Exposition nationale canadienne de 1939, un critique la décrit comme « réussissant à procurer la sensation d’un torrent montagnard turbulent cascadant entre les rochers ». Avec sa palette harmonieuse de tons terreux, ses coups de pinceau libres et sa composition en plan rapproché, ce tableau témoigne de l’évolution stylistique de l’artiste.

Depuis sa nomination en tant qu’enseignante au PITA en 1935, Marion donne des cours de design et d’artisanat, domaines dans lesquels son éducation formelle est limitée. Elle prend donc la décision, d’une manière pragmatique et afin de demeurer concurrentielle dans un milieu de travail masculin, d’aller étudier à la Central School of Arts and Crafts (aujourd’hui le Central Saint Martins), à Londres, en Angleterre, où elle renforce ses compétences en matière d’arts décoratifs et d’histoire de l’art. Le corps professoral inclut notamment le peintre et designer textile Bernard Adeney (1878-1966), le spécialiste allemand de la gravure Sir Sydney Carlyle Cockerell (1867-1962), la potière et artiste textile Dora Billington (1890-1968), ainsi que le peintre et designer du groupe Bloomsbury, Duncan Grant (1885-1978). Grâce au temps passé à la National Gallery de Londres, au British Museum et à la Tate Gallery, ainsi qu’à ses voyages en Norvège, en Suède et au Danemark pour visiter des musées, Marion apprécie davantage les cultures internationales. Les carnets de croquis résultants de son séjour en Europe contiennent des dessins de poteries anciennes et des lieux qu’elle a visités.

En décembre 1937, la mère de Marion meurt, mais son père l’encourage à rester à Londres pour terminer ses études. Elle remet les pieds au Canada le 18 juin 1938 et reprend l’enseignement au PITA dès l’automne. Grâce à ses nouvelles compétences, les programmes techniques s’enrichissent pour inclure la décoration des tissus, le batik, le cuir, l’impression en relief (taille d’épargne) et la sérigraphie. L’artiste reste en poste jusqu’à son mariage et, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), les six années suivantes s’avèrent difficiles.

Le fait de se marier et de devenir Marion Nicoll met un terme à ses revenus réguliers d’enseignante et à sa vie publique, ce qu’elle explique ainsi : « L’écrivaine se marie en 1940 et quitte l’école. » En vigueur de manière généralisée dans le monde occidental, la loi qui dénie aux femmes mariées le droit au travail est une pratique discriminatoire qui explique probablement pourquoi elle quitte l’enseignement. Sans compter les mutations de Jim Nicoll dans l’Aviation royale canadienne (ARC), qui entraînent seize déménagements au cours des trois premières années de leur vie commune.

Dans Interior [Marion on Stairway] (Intérieur [Marion dans l’escalier]), 1942, Jim Nicoll montre sa femme perchée au sommet d’une cage d’escalier, projetant sur le mur du fond une ombre menaçante, deux fois plus grande que nature. L’expression sombre qu’elle arbore suggère un mécontentement à l’égard de la vie domestique. Le couple continue toutefois d’adhérer à la même vision à l’égard de l’évolution artistique de Calgary, alors que Jim s’implique davantage au sein de l’ASA, en tant que rédacteur en chef de son magazine, Highlights, en 1942 et comme président en 1943. Ce n’est qu’en 1945, une fois le couple installé à Bowness, à l’ouest de Calgary, que Marion Nicoll déniche un poste en enseignement, cette fois au Central Alberta Sanitorium. Au cours de la décennie suivante, elle devient une pédagogue respectée et une experte en batik. À cette époque, elle est également la seule artiste en Alberta à pratiquer l’automatisme.

Expérimentation et enseignement

En 1946, Marion Nicoll est la seule enseignante féminine embauchée par la Banff School of Fine Arts pour son programme estival. Parmi les membres de la faculté figure Jock Macdonald (1897-1960), qui vient également d’être nommé directeur du Département des arts du Provincial Institute of Technology and Art (PITA). C’est probablement sous sa gouverne que Nicoll se joint à l’organisation en 1947, en tant qu’enseignante au sein de l’école des métiers. Ce poste est déterminant pour son travail des années 1950, au moment où elle se fait connaître pour ses cours de design, d’arts d’impression, d’arts textiles, de travail du cuir et de fabrication de bijoux. Elle est admirée partout au pays pour ses batiks, tandis que ses broches, ses pendentifs, ses boucles d’oreilles et ses bagues sont présentés au sein d’expositions itinérantes.

Nicoll et Macdonald n’ont travaillé ensemble que très brièvement. Vingt ans après l’exclusion de Maxwell Bates (1906-1980) et de William Stevenson (1905-1966) des expositions de la Calgary Art Association pour avoir présenté des peintures « trop modernes », Macdonald part « pour échapper à l’isolement de Calgary, au manque de compréhension de l’art en général et à l’environnement de l’école elle-même ». Malgré sa décision de s’installer à Toronto en 1947, la courte période pendant laquelle il collabore avec Nicoll s’avère cruciale : il lui fait découvrir l’automatisme tel que pratiqué par les surréalistes européens, une méthode qu’il expérimente dans une aquarelle comme Fish Playground (Terrain de jeu de poissons), 1946.

La pratique automatique consiste à laisser s’exprimer la main, le crayon, le pinceau et la couleur sans préméditation. Nicoll est si enthousiaste qu’au cours des six années suivant cette collaboration, elle remplit des piles de carnets de croquis mesurant plus d’un mètre de haut. Les compositions intitulées Untitled [Automatic Drawing] (Sans titre [Dessin automatique]), toutes deux de 1948, illustrent ses efforts. Pour ses œuvres automatiques, le processus créatif comporte deux étapes : se tourner vers l’intérieur, vers son imagination, puis matérialiser son imagerie en peinture ou en dessin. Elle explique qu’elle trouve l’expérience d’accéder à son monde intérieur, rempli de symboles et de souvenirs oubliés, si régénérante que, « en faire une [composition automatique], c’est comme faire une sieste de deux heures ». Inspirée par les théories du psychologue moderne Carl Jung, Nicoll note ce qui suit dans ses réflexions sur l’automatisme :

C’est une source intérieure que nous recueillons de l’extérieur et qui se trouve au niveau de notre inconscient; le dessin automatique la fait ressortir. Que toutes les impressions que nous avons des choses, à travers nos yeux, à travers nos sens, se rassemblent là et c’est… rien de ce que avons vu ou touché ou senti n’est perdu, tout est classé dans l’inconscient… J’ai fait des choses qui m’ont vraiment bouleversée… Violentes et bizarres; des hommes, des femmes ou des créatures avec des organes à la fois mâles et femelles; des oiseaux avec des langues longues et fourchues… J’ai représenté des souvenirs d’enfance que j’avais complètement oubliés.

Après que Macdonald ait quitté l’Alberta, Nicoll pratique l’automatisme en solo, loin du mouvement des Automatistes de Montréal, qu’elle suit grâce aux revues d’art. Elle continue à lire la psychologie jungienne, notamment Experiment in Depth: A Study in the Work of Jung, Eliot and Toynbee (1955) de l’auteur britannique Percival William Martin. Ce dernier exhorte les individus à mener une vie équilibrée en s’engageant dans un processus de retrait (se tourner vers l’esprit et la foi) et de retour (vers le monde matériel et physique). Selon lui, l’équilibre englobe les relations entre le moi intérieur et le moi extérieur, l’individu et la société, l’éternité et le temps, ainsi que les sciences physiques et sociales. Il appelle à une fraternité de l’humanité au lendemain du déploiement de la bombe atomique contre le Japon, en 1945.

Nicoll adopte Experiment in Depth comme outil d’« auto-analyse » et, lorsque cet ouvrage entre dans sa bibliothèque, elle est déjà aguerrie dans les trois étapes recommandées par Martin : pour ses paysages, elle s’est exercée à la communion avec la nature, et pour ses compositions automatiques, elle s’est exercée à étudier et à enregistrer ses rêves, puis à peindre et à dessiner à partir de l’inconscient. Au milieu des années 1950, Nicoll consolide dans l’art le processus de visualisation des idées issues de son imagination intérieure, mais comme elle considère ses œuvres automatiques comme étant privées et non destinées à être exposées, son « retour » dans le monde extérieur en tant qu’abstractionniste publique n’aura lieu qu’en 1959.

Au lieu de soumettre ses œuvres abstraites à des expositions de peinture de société, Nicoll adopte une approche différente en intégrant de l’automatisme dans ses batiks, ses estampes et ses paysages, de même qu’en les rendant publics. À titre d’exemple, dans son batik Fishes (Poissons), 1955, exposé à la Coste House de Calgary en 1957, des créatures marines mythiques entourées de lignes sinueuses flottent dans l’espace. En outre, ses foulards en batik sont portés par les collectionneurs et collectionneuses de son art. Et pendant une année entière, l’estampe Bird Pattern (Motif d’oiseau), 1950, dérivée de l’une de ses œuvres automatiques, est présentée en couverture du magazine Highlights.

Les quelques paysages peints par Nicoll dans les années 1950 ne sont pas que de simples témoignages de la nature, mais plutôt des amplifications de l’humeur et de l’imagination. Dans Badlands, Eladesor, 1953, une volée d’oiseaux surgit d’un ciel sombre au-dessus d’un paysage désolé et asséché, comme un prélude au film d’Alfred Hitchcock, Les Oiseaux (1963). Le sombre Graveyard and Hoodoos (Cimetière et cheminées de fées), 1955, oppose la brièveté de la vie à la puissance des anciennes cheminées de fées naturelles, usées par le temps. August Heat (Chaleur d’août), 1957, évoque une journée torride où même les arbres, aux contours d’un jaune vibrant, semblent trembler sous l’effet de la chaleur accablante.

New York et Europe

De 1957 à 1959, Marion Nicoll effectue une transition capitale dans sa peinture, stimulée par sa participation, en 1957, aux Emma Lake Artists’ Workshops, au nord de Saskatoon, en Saskatchewan. Cette année-là, l’artiste américain Will Barnet (1911-2012), qui travaille depuis 1934 à titre de graveur officiel de la Art Students League de New York, est engagé pour diriger la session. Nicoll s’attend à étudier l’estampe avec lui – car elle expérimente ce moyen d’expression à l’époque –, mais comme les fournitures nécessaires ne sont pas livrées, Barnet décide de changer d’axe pour se concentrer sur la peinture et il invite un modèle autochtone à poser pour le groupe. Sa façon d’approcher l’enseignement est inspirante pour Nicoll qui, plus tard, se souvient : « J’ai pris mon envol dès le premier jour. »

Little Indian Girl (Fillette indienne), 1957-1958, montre la simplification des formes et des motifs, le choix pour des couleurs vives et l’expérimentation avec le contour noir opérés par Nicoll. En comparaison à ses œuvres automatiques, la figure, maintenant point de départ, ajoute une troisième étape à ses abstractions : premièrement, observer le monde extérieur; deuxièmement, distiller et simplifier les images vues par l’imagination intérieure; troisièmement, peindre ces formes.

À Emma Lake, sa peinture change à jamais et elle annonce à son mari : « Nous allons à New York et c’est tout. » À l’été 1958, Nicoll prend un congé d’enseignement autofinancé du Provincial Institute of Technology and Art (PITA) et avec Jim Nicoll (maintenant à la retraite), elle part pour la Art Students League où elle continue de travailler auprès de Barnet. De deux ans son cadet, celui-ci est finalement, pour elle, plus un collègue et grand ami qu’un professeur.

Par l’entremise de Barnet, Nicoll rencontre des personnages clés du monde artistique new-yorkais, comme Robert Beverly Hale, conservateur de la peinture et de la sculpture américaines au Metropolitan Museum of Art, et le légendaire critique Clement Greenberg (1909-1994). Les Nicoll visitent des musées et des galeries commerciales, notamment le Metropolitan Museum, la Frick Collection et la Bertha Schaefer Gallery of Contemporary Art, et apprécient les peintures de Mark Rothko (1903-1970), Jackson Pollock (1912-1956) et Hans Hofmann (1880-1966).

Deux des réponses de Nicoll au paysage urbain de New York, East River, 1958, et The Beautiful City (La ville magnifique), 1959, illustrent son passage du naturalisme à la peinture hard-edge pendant ses années à Manhattan. Si East River demeure régie par une perspective illusionniste, La ville magnifique est un champ plat ponctué de zones de couleurs et de formes nettement séparées où se confrontent lumière et obscurité; le sujet de l’œuvre n’est pas reconnaissable, même avec un titre. La transition stylistique est intense. À son amie artiste Janet Mitchell (1912-1998), elle écrit : « Tu sais que ma soif de peindre est insatiable – je vis une étrange période, où je pense, je ressens, je dors, je mange, je peins […] Je crois m’être débarrassée de ma tendance à être décorative – du moins dans la mesure où je la reconnais quand elle se manifeste. N’est-il pas singulier que ma formation soit devenue un obstacle à franchir avant de pouvoir peindre? » Plus tard, elle décrit ses nouvelles œuvres comme des « abstractions classiques ».

La qualité de la peinture de Nicoll lui vaut trois offres d’enseignement, dont une à la Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Lorsque le peintre Will Barnet (1911–2012) l’encourage à rester à New York, elle écrit à Mitchell : « C’est merveilleux d’être considérée comme une peintre sérieuse. Calgary m’a bien malmenée. » Malheureusement, Jim ne partage pas son enthousiasme pour la ville, elle le résume ainsi : « J’aime New York. Mon mari ne l’aime pas. » Nicoll refuse les offres d’emploi, mais continue dans l’abstraction, tandis que le travail de Jim reste ancré dans le naturalisme. Même s’ils demeurent mariés pour la vie, à ce moment, leurs chemins artistiques se séparent pour de bon.

Dans son pays, la reconnaissance de ses pairs ne tarde pas à se manifester, après que Nicoll ait reçu la confirmation de l’obtention de sa première bourse du Conseil des arts du Canada. Ce coup de pouce pour l’été à venir diffère son retour immédiat en Alberta. Nicoll déclare : « Si je devais retourner à Calgary directement, à partir d’ici, au lieu d’avoir la splendeur de l’Italie devant moi, je me couperais la gorge et je saignerais abondamment jusqu’à Times Square. » Il est alors temps de récupérer d’une année intense et de se familiariser avec le sud-ouest de l’Europe et ses artistes italiens et espagnols préférés : Giotto (1266/1267-1337), Cimabue (1240-1302), El Greco (v.1541-1614) et Francisco Goya (1746-1828).

En mai 1959, les Nicoll arrivent en Sicile. Marion réagit au climat méditerranéen et aux ruines architecturales anciennes de Giardini Naxos et de Taormina en produisant un nouvel ensemble d’œuvres. Elle se souvient de « la lave pourpre et profonde de l’Etna [le volcan]. […] Les seules personnes proches de nous sur la plage étaient les ouvriers du verger de citronniers. […] C’est un endroit magnifique, où l’on pouvait se laisser aller ». La maison de leur propriétaire devient le point de départ de l’une des peintures les plus importantes de Nicoll, Sicilia V: The House of Padrone (Sicile V : La maison du maître), 1959, qui devient l’une de ses premières réussites dans la refonte de sa relation entre la couleur et la forme. Elle offre l’explication suivante : « Pour moi, la couleur est une forme et une forme est une couleur – l’une exige l’autre. »

Nicoll a toujours été consciente de son environnement, lequel devient désormais le moteur de sa production abstraite. Durant le périple du couple en Italie, plus précisément à Rome, Marion commence à peindre Rome I: The Shape of the Night (Rome I : La forme de la nuit), 1960, une combinaison audacieuse de bleus et de roses irisés, équilibrée contre des plages de noir et de vert. Le couple passe du temps en Espagne et au Portugal avant son retour au Canada à la fin août 1959. Nicoll expédie ses œuvres européennes inachevées à Calgary et décrit son année d’absence comme « une année vitale dans [son] développement en tant que peintre ».

Retour au pays

En 1959, après plusieurs mois en Europe, Nicoll revient à Calgary animée d’une confiance renouvelée. Elle reprend l’enseignement au Alberta College of Art et, en décembre, elle inaugure une exposition individuelle regroupant vingt œuvres de ses séjours new yorkais et sicilien. L’événement assoit officiellement sa réputation de peintre abstraite. On peut y voir des compositions telles Thursday’s Model (Le modèle de jeudi), Spring (Printemps) et La ville magnifique, toutes trois de 1959. Au cours des années 1950, l’abstraction est de plus en plus acceptée en Alberta, car un mois avant l’exposition de Nicoll, ses collègues enseignants Stanford Blodgett (1909-2006) et James Stanford Perrott (1917-2001) organisent une exposition d’art expressionniste.

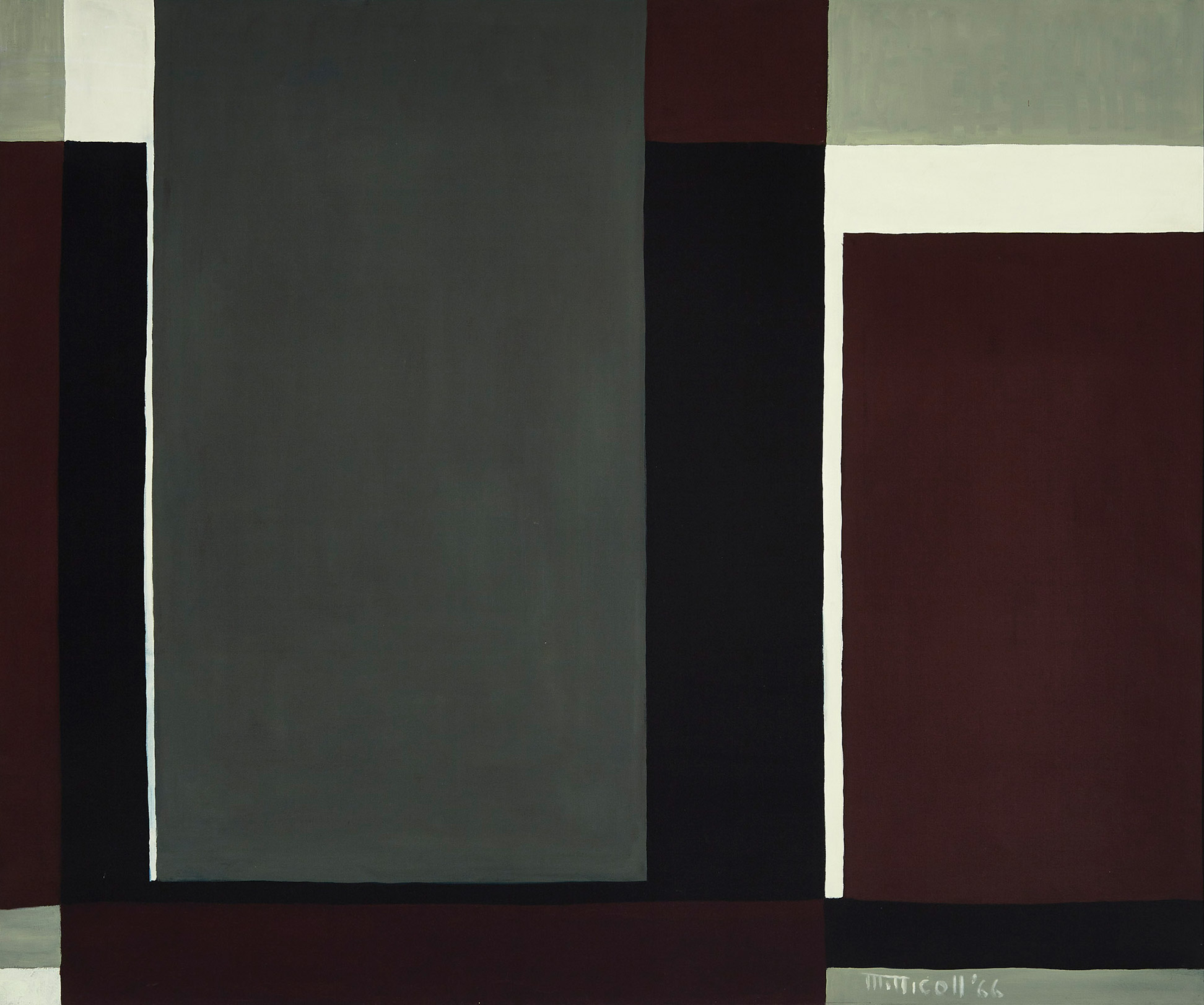

La réaction face à l’exposition de Nicoll est généralement positive. On souligne l’austérité, la clarté, l’économie de moyens et la « réalité purement esthétique » de son travail. Parmi les femmes de son cercle, trois peintres ont embrassé la fantaisie et l’abstraction, Janet Mitchell (1912-1998), Helen Stadelbauer (1910-2006) et Ella May Walker. Cependant, contrairement à ses collègues, Nicoll ne revient jamais au naturalisme. Elle décrit son approche distincte en disant : « J’ai évolué à ma façon pour devenir une peintre aux arêtes nettes, sans dégradés, sans flou, sans couleurs vaseuses […] Je n’estompe pas les bords. »

Après l’effervescence de la vie à New York, Nicoll hésite à regagner la ville conservatrice de Calgary. Néanmoins, sa ville natale lui inspire des tableaux tels que The City on Sunday (La ville le dimanche), 1960, City Lights (Lumières de la ville), 1962, Bowness Road, 2 AM (Rue Bowness, 2 h du matin), 1963, et la série Calgary (I–III), 1964-1966.

À cette époque, la très abondante production de Nicoll engendre une attention critique importante. Au cours de l’été 1962, Clement Greenberg lui rend visite dans le cadre de sa tournée artistique des Prairies canadiennes. Un an plus tard, dans un article du magazine Canadian Art, il associe « Nicoll [aux] meilleurs peintres à l’huile et à l’aquarelle originaires de Calgary ». En 1963, elle participe à la 5e Exposition biennale de la peinture canadienne 1963 de la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada, MBAC), où elle compte parmi les huit artistes féminines sur un total de soixante-dix-huit peintres. L’exposition est d’abord inaugurée à Londres, en Angleterre, avant de faire le tour du Canada, du Québec jusqu’à la côte Ouest. Le commissaire de l’exposition, J. Russell Harper, rattache Nicoll aux principaux artistes expérimentaux travaillant dans les Prairies. Elle profite ensuite d’une deuxième exposition individuelle tenue à Calgary.

Cette exposition solo, organisée par le Western Canadian Art Circuit, est présentée dans six villes en 1965 et 1966, ce qui a pour effet de consolider la réputation de Nicoll. En 1965, elle participe à la Sixième Exposition biennale de la peinture canadienne 1965, commissariée par William Townsend (1909-1973), ancien artiste de l’Ouest canadien et professeur à la Slade School of Art. L’événement, déterminant, confirme la place de Nicoll dans le canon de la grande peinture canadienne contemporaine.

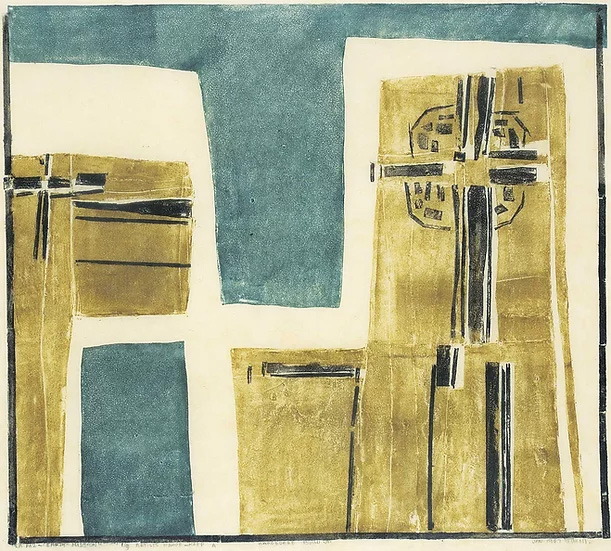

En 1960, Nicoll renouvelle son intérêt pour l’estampe, et nombre de ses créations sont des prolongements de sa pratique picturale, comme Waiting (Attente), 1965. Ces estampes suscitent un intérêt supplémentaire lors d’expositions d’art graphique locales, territoriales et nationales, comme les expositions graphiques annuelles de Calgary (de 1963 à 1967), la Centennial Exhibition of Western Printmakers (Exposition du centenaire des graveurs occidentaux), en tournée dans treize villes (1967-1968) et l’exposition annuelle de la Société canadienne des arts graphiques (1968).

La reconnaissance de Nicoll en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne, grâce à des expositions et des publications, renforce considérablement son estime personnelle et lui permet d’évoluer en tant qu’artiste et individu, mais ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. En 1953, elle se présente ainsi devant un critique : « La tenue d’hiver de cette artiste née à Calgary se compose d’un tablier-blouse rouge et or ceinturé de chaînes et orné d’un motif persan, d’une chemise verte en tartan et d’un pantalon de ski. Sa tête est couverte d’un béret français et ses pieds sont chaussés de hauts mocassins en peau de daim brodés par les Indiens de la réserve de Sarcee. » En 1963, l’étudiant Pat Kemball (connu plus tard sous le nom de ManWoman [1938-2012]) se souvient ainsi d’elle : « Elle avait une coupe de cheveux au bol, portait d’amples muumuus [de grandes robes hawaïennes] et fumait des cigares; elle terrifiait les étudiants de première année. » Le côté affectueux de Nicoll, dont l’union avec Jim Nicoll n’a pas engendré d’enfants, est marqué par son amour des animaux : à une époque, la maison de Bowness compte quatre chats et un chien.

Nicoll est l’amie très chère de nombreux artistes, dont Jock Macdonald, Janet Mitchell et Will Barnet, mais c’est loin des feux de la rampe, dans la création au sein de son atelier, qu’elle est la plus heureuse. Peinte par Jim lorsqu’elle était une jeune femme dans l’aquarelle Solitaire, date inconnue, Marion se révèle comme une personne capable de se divertir avec un jeu de cartes en solo, sans partenaire. Lui participant souvent à des conseils d’administration et à des jurys, il laisse à sa femme un temps précieux et une grande intimité pour créer. Par ailleurs réticente à accepter des entretiens, elle affirme : « S’il n’en tenait qu’à moi, je ne parlerais même pas. Les mots sont si loin de ce qu’une personne essaie de peindre. Si vous pouviez décrire vos sentiments avec des mots, vous écririez au lieu de peindre. »

Comme l’illustrent ces observations, au cours de ses dernières années, Nicoll se préoccupe de moins en moins de la façon dont les autres perçoivent son apparence et elle célèbre son genre avec esprit. À la fin des années 1960, il est clair qu’elle est une force artistique, sûre d’elle et bien dans sa peau, qui ne se soucie plus des normes de genre ayant autrefois régi son identité féminine. Si Nicoll avait pu bénéficier des écrits de la théoricienne Judith Butler, elle aurait sans doute été d’accord avec son concept évolutif de l’identité de genre : « Le corps n’est pas conçu comme un fait statique et accompli, mais comme un processus de vieillissement, un mode de devenir qui […] dépasse la norme, redéfinit la norme et nous fait voir que les réalités auxquelles nous pensions être confinés ne sont pas gravées dans la pierre. »

Retraite et héritage

Dès son retour de New York en 1959, Nicoll aspire à se consacrer à plein temps à son art. Pour enfin réaliser cet objectif, elle démissionne de l’enseignement à l’Alberta College of Art, le 31 janvier 1966, à l’âge de cinquante-sept ans. Cette décision lui permet d’établir un nouveau calendrier de priorités et elle continue de recevoir des marques de reconnaissance. Cet hiver-là, sa belle-sœur lui offre des vacances à La Paz, au Mexique, pour échapper au froid de l’hiver albertain qui perturbe tant sa polyarthrite rhumatoïde.

C’est au Mexique que Nicoll apprend la nouvelle d’un deuxième appui de la part du Conseil des arts du Canada, il s’agit cette fois d’une bourse pour les artistes aînés. Elle écrit à son agent de liaison : « J’étais allongée comme un gros crapaud, sur une chaise longue dans le patio du jardin de l’hôtel Guaycura, sous un arbre primavera sans feuilles, avec ses nuages de fleurs roses, et bourdonnant de gros bourdons noirs. Je l’ai lu deux fois puis j’ai déclaré : “Jésus, une margarita s’il vous plaît”. »

Elle rentre à Calgary à la mi-mars. Cette année-là, elle renonce au lourd calendrier d’expositions maintenu jusqu’alors pour privilégier la création de nouvelles œuvres. À la fin d’octobre, elle effectue un voyage de six semaines à Ottawa, Montréal et Toronto afin de rencontrer des marchands et des spécialistes en conservation, et commencer à planifier de nouvelles expositions. Entre 1966 et 1968, elle termine la série Calgary, développe les séries Guaycura (I-II) et Runes (I-II) en plus de créer des tableaux individuels, comme Prairie Farm (Ferme des Prairies), 1968.

Dans ses œuvres tardives, Nicoll envisage des géométries encore plus strictes et minimales. Son inclusion dans le monumental ouvrage Painting in Canada: A History de J. Russell Harper, en 1966, confirme sa place dans le canon émergent de l’histoire de l’art canadien. Le Mexique fournit la matière première pour ses estampes et ses peintures des séries Guaycura et La Paz, tandis que January ‘68 (Janvier ‘68), 1968, est intégrée à la dernière édition de l’Exposition biennale de la peinture canadienne de la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada, MBAC). Elle connaît également des succès commerciaux auprès du galeriste Henry Bonli à Toronto en 1967 et de la Vincent Price Gallery à Chicago en 1968. Six estampes, dont Northern Nesting Grounds (Lieux de nidification nordiques), 1964, sont présentées dans les expositions rétrospectives Directions in Western Canadian Printmaking (Orientations de l’estampe de l’Ouest canadien) – Musée des beaux-arts de Winnipeg, 1968 – et Canadian Printmakers Showcase (Exposition de gravures canadiennes) – Université Carleton, 1969.

Il est révélateur que Nicoll ait décidé de fonder sa carrière d’artiste abstraite sur ses peintures hard-edge à l’huile et à l’acrylique – plutôt que sur ses aquarelles automatiques, qu’elle considérait en grande partie comme une pratique privée. Sa préoccupation à l’égard du temps, dont témoigne le titrage stratégique de ses œuvres, vise à souligner le rôle vital que joue la nature dans le maintien d’une vie équilibrée portée par la foi et l’humanité dans un monde troublé. Les titres de Calgary III, 4 AM (Calgary III, 4 h du matin), 1966, La ville le dimanche, 1960, Printemps, 1959, et End of Summer (Fin d’été), 1963, révèlent des heures précises, des jours de la semaine, des saisons et des phénomènes éphémères. Le triptyque Journey to the Mountains: Approach, the Mountains, Return (Voyage dans les montagnes : Approche, Les montagnes, Retour), 1968-1969, exprime le temps de manière séquentielle à travers le voyage. Dans l’œuvre en quatre panneaux One Year (Une année), 1971, Nicoll dresse le bilan d’une année complète.

Nicoll travaille malgré la progression de son arthrite qui s’apparente à une course contre la montre. Les œuvres produites au cours de sa dernière décennie révèlent une vie d’ordre et de calme intérieurs, distillée à partir d’un monde extérieur dans lequel elle a toujours trouvé de la beauté, bien qu’elle ait vécu pendant deux guerres mondiales et dans une ère nucléaire de progrès scientifiques pratiquement incontrôlés, presque au péril de l’humanité. Sa dernière œuvre majeure, Une année, 1971, lui rappelle le cycle de la vie tandis qu’elle met fin à ses activités de peintre la même année, incapable de rester debout devant son chevalet. Elle n’a alors que soixante-trois ans et vient tout juste de trouver la voix qu’elle a si longtemps cherchée.

Le dernier projet de Nicoll est son héritage créatif. En 1972, elle organise une exposition rétrospective commerciale de trente-six estampes retraçant sa pratique de l’estampe abstraite de 1960 à 1972. Avec son mari, elle prévoit que l’Alberta Art Foundation sera leur ayant droit. Sa première rétrospective présentée par un musée d’art public en 1975, composée d’œuvres majeures telles que Rome I : La forme de la nuit, 1960, Ancient Wall (Mur ancien), 1962, et Rue Bowness, 2 h du matin, 1963, a été organisée par deux de ses anciens élèves, John Hall (né en 1943) et Ron Moppett (né en 1945), ce qui témoigne de son impact indéniable sur les jeunes artistes.

En 1977, Nicoll devient la première femme artiste des Prairies à devenir membre de l’Académie royale des arts du Canada (ARC), un événement qui coïncide avec la publication de la première étude monographique sur sa vie et son œuvre, écrite par J. Brooks Joyner. L’historique de ses expositions compte trois événements de couple, avec son mari, dans lesquels sa pratique éclipse largement celle de Jim Nicoll. Elle reçoit sa dernière récompense en 1984 : l’Alberta Achievement Award, catégorie Excellence, pour sa contribution exceptionnelle à l’art. Le 6 mars 1985, elle meurt des suites d’une crise cardiaque au Bethany Care Centre, à l’âge de soixante-quinze ans. Elle laisse derrière elle Jim, qui meurt l’hiver suivant.

On se souvient de Marion Nicoll pour sa vision avant-gardiste du modernisme dans l’Ouest canadien, et comme l’une des femmes artistes et pédagogues les plus importantes de sa génération. Elle a mené une vie qui lui a donné une détermination intérieure, tant comme personne que comme artiste, une vie finalement vécue dans l’équilibre après un long parcours féministe aux routes inégales, à chaque tournant. Sa connaissance et sa compréhension remarquables de la théorie des couleurs ont engendré un puissant corpus d’œuvres abstraites qui continuent de séduire l’œil, de le nourrir et de le mettre au défi. La professeure émérite de l’Université des arts de l’Alberta et historienne des métiers d’art, Jennifer Salahub, observe à juste titre que « nous assistons à des progrès remarquables nous permettant de situer la pratique de Nicoll dans un contexte social et culturel canadien plus large », mais l’artiste mérite néanmoins sa place dans l’histoire de l’abstraction, du design et de l’éducation artistique, au-delà des frontières canadiennes. Même si Nicoll a travaillé dans l’isolement à Calgary, la ville lui donne sa place dans le canon de l’art canadien de même qu’elle entretient son héritage durable. Les œuvres de Nicoll, toutes disciplines confondues, continuent d’être convoitées de nos jours par des collectionneurs et des collectionneuses relevant tant du privé que du public.

À propos de l’auteure

À propos de l’auteure

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements