Margaret Watkins (1884-1969) est à l’avant-garde de la photographie publicitaire dans les années 1920, formant une nouvelle génération de photographes grâce à son enseignement, ses expositions et ses publications. Originaire de Hamilton, en Ontario, elle finit par s’établir à New York où, depuis son appartement de Greenwich Village, elle conçoit des études de natures mortes d’objets domestiques qui seront primées dans le monde entier. Elle photographie des paysages urbains et industriels de villes européennes dans les années 1930, tout en vivant ses dernières décennies dans une obscurité relative, à Glasgow. Si elle tombe dans l’oubli en fin de carrière, Watkins est aujourd’hui reconnue comme une pionnière de la photographie moderniste.

Hamilton, Ontario, 1884-1908

Dans une lettre adressée en 1923 à une agente publicitaire new-yorkaise, Margaret Watkins déclare avoir été « élevée avec des images et de la musique ». Toutefois, en guise d’avertissement à qui voudrait écrire sa biographie, elle écrit également : « La vie est une affaire des plus vitales et des plus désordonnées […] Je ne veux pas que tout soit poli et rationalisé. » Dans l’esprit de son souhait, ce récit biographique rendra justice à ses réalisations créatives, mais aussi au désordre de la vie.

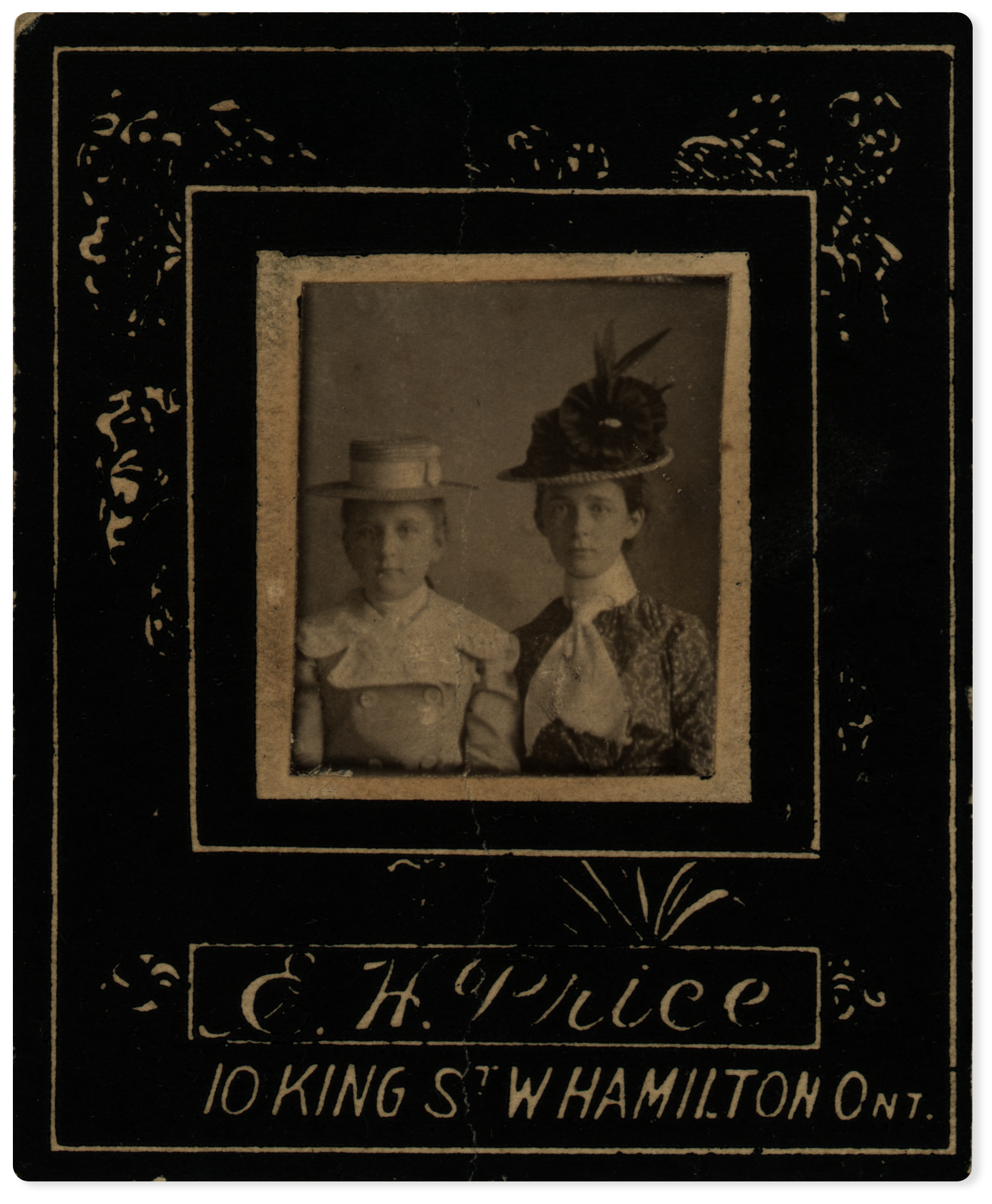

Margaret Watkins naît à Hamilton, en Ontario, le 8 novembre 1884, fille de Marion (Marie) Watt Anderson, de Glasgow, et de Frederick William Watkins, Jr., un Hamiltonien d’origine écossaise et irlandaise, propriétaire d’un magasin à rayons. Elle grandit dans une maison spacieuse sur la rue King Est, juste à la sortie de la ville – une maison que son père nomme « Clydevia », en référence à la rivière écossaise que Frederick et Marie, alors jeunes mariés, avaient empruntée en 1877, en route vers le Canada. Baptisée Meta Gladys, Watkins change son nom pour Margaret lorsqu’elle quitte Hamilton en 1908 pour vivre en femme indépendante.

Les lettres échangées par les membres de la famille à Hamilton et à Glasgow décrivent les soirées passées à consulter des livres d’art et des albums photographiques, touchant des sujets aussi divers que les chefs-d’œuvre de Rembrandt et les photographies d’Égypte. En outre, la famille voyage en Europe et visite les musées, ce qui permet à Watkins de recevoir une éducation complète sur l’art de la Renaissance et plus encore. La mère de Watkins était l’une des personnes fondatrices de la section hamiltonienne de la Women’s Art Association of Canada, et ses tantes vivant en Écosse créaient et vendaient à Glasgow et à Toronto des boîtes peintes et des pare-étincelles en fer forgé. Le père de Watkins s’intéressait également beaucoup à l’art. Il était examinateur à la Hamilton Art School, en plus d’être une figure publique dans une ville ambitieuse, connue pour son industrie lourde et son industrie manufacturière – il était en effet échevin, membre du conseil de l’église méthodiste Centenary, militant pour l’abstinence en matière de consommation d’alcool et même candidat au Parlement fédéral (bien qu’il n’ait pas été élu). Pour l’inauguration de son nouveau grand magasin en 1899, Frederick projette pendant cinq jours un film sur la mort et la résurrection du Christ (The Passion Play of Ober-Ammergau) devant vingt mille personnes. Watkins grandit donc dans le monde de l’image.

Son enfance est également marquée par la musique. Enfant, elle pratique le piano quatre heures par jour. Jeune adulte à Hamilton, elle est connue pour ses talents musicaux – elle fait partie d’un club de duettistes et chante parfois comme soliste, avec la chorale de l’église méthodiste Centenary. Mélomane aux goûts variés, Watkins apprécie autant Mozart et Schumann que Palestrina ou Wagner. Forte d’une connaissance approfondie de la musique, elle y sera attachée toute sa vie. Elle décrira plus tard l’art de la photographie comme « les variations d’une fugue ».

Des lettres échangées entre sa mère et ses tantes dépeignent l’univers féminin de la maison de Watkins. L’art domestique, consistant à rendre la maison et ses objets attrayants, demeurera chez Watkins. À l’âge adulte, elle trouvera un nouveau langage visuel pour représenter les objets domestiques, tout en rejetant les contraintes traditionnelles imposées aux femmes.

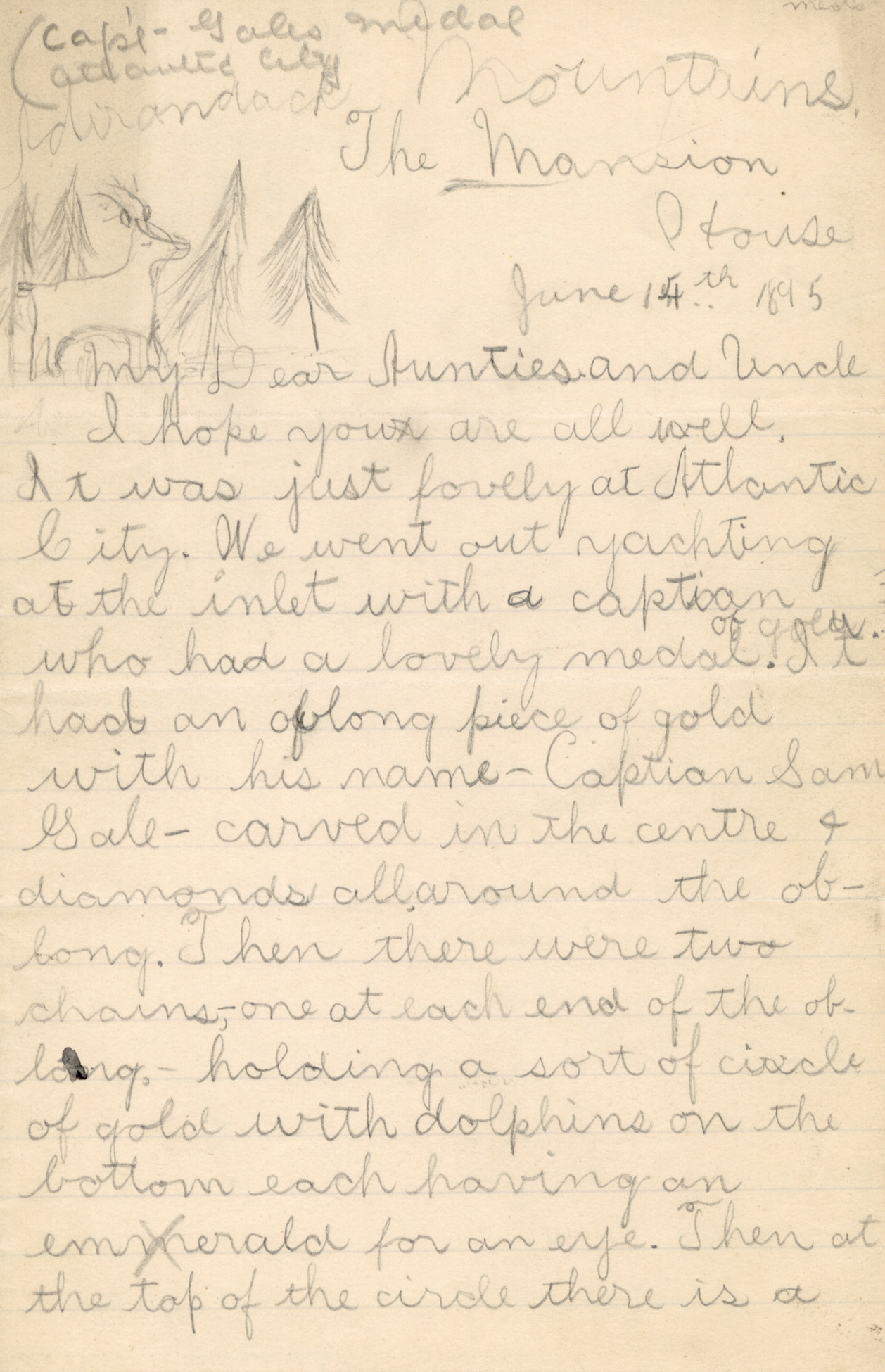

La jeune Watkins est formée à l’observation. À l’âge de dix ans, elle écrit vingt-six lignes dans une lettre adressée à ses tantes et son oncle, où elle détaille une médaille d’or qu’elle a vue, incluant les formes, les pierres précieuses et les figures. La minutie de la description révèle son intérêt pour les belles choses, son sens de l’observation, ainsi que sa capacité et son désir de tout documenter. À l’école, elle obtient ses meilleures notes en dessin, même s’il ne reste aujourd’hui qu’un seul dessin de cette époque (une esquisse de sa cousine Lily Roper). À quinze ans, elle publie un poème dans le journal local et continue à peaufiner sa poésie. Dès sa prime jeunesse, Watkins se voit comme une artiste.

Watkins jouit donc d’une enfance privilégiée et bourgeoise, du moins jusqu’à ses treize ans. Cette année-là, lors d’un voyage familial en Europe, son père est victime d’un grave accident de vélo et est hospitalisé au Battle Creek Sanitarium, au Michigan, une institution dirigée par John Harvey Kellogg dotée de « nombreux appareils, dispositifs et améliorations modernes ». Sous l’effet du stress, la mère de Watkins fait une grave dépression nerveuse et se retrouve elle aussi sous les soins de l’institution de Kellogg, où elle restera pendant un an. Margaret est recueillie par la sœur de sa mère, Louisa Anderson, l’une des nombreuses tantes tatillonnes et très croyantes qui sont venues en aide à la famille. Lorsque le père de Watkins rentre à Hamilton, il investit dans la construction d’un magasin à rayons d’un peu plus de 5 200 mètres carrés et achète la propriété résidentielle la plus chère de Hamilton, comme pour compenser les difficultés de l’année précédente. Converti à l’Église adventiste du septième jour sous l’influence de Kellogg, il refuse d’ouvrir le magasin le samedi et, en l’espace d’un an, Frederick Watkins fait faillite. Clydevia ne leur appartient plus, et Watkins quitte la classe privilégiée.

Le nouveau fanatisme de son père et le moralisme prosaïque de ses tantes éloignent Watkins de la religion organisée pour le reste de sa vie. La faillite la propulse également dans la vie adulte. À quinze ans, elle est retirée de l’école pour apprendre les tâches domestiques de la cuisine, du nettoyage et de la couture, mais elle prend aussi l’initiative de gagner de l’argent pour la famille en fabriquant des objets à vendre, ironiquement dans le magasin même que son père vient de perdre. Certes, il ne s’agit que d’essuie-plumes et de vide-poches, mais l’ardeur au travail est née et ne la quittera pas. Elle deviendra une artiste qui travaillera pour gagner sa vie, et le tirage de photographies fera plus tard appel à son amour des objets fabriqués à la main. En outre, Watkins créera ses œuvres les plus originales en transformant des objets domestiques dans ses photographies. Le problème, à cette époque, c’est qu’elle n’arrive pas à choisir son moyen d’expression. Dans un projet de poème écrit au début de sa vingtaine, Watkins s’exclame : « Maudite sois-tu, Versatilité! […] Il y a tant de collines à gravir; / Il y a la musique, la peinture, la rime buissonnière. » L’oncle de son père, Thomas C. Watkins, est un membre actif du Hamilton Camera Club, mais les deux familles ne sont pas proches, et il n’y a aucune trace de Watkins prenant des photos avant 1913. Il lui faudra six ans de pérégrinations pour trouver dans la photographie le moyen d’expression qui lui sied.

Pérégrinations, 1908-1915

En novembre 1908, à l’âge de vingt-quatre ans, Watkins quitte son foyer « pour mener sa vie et gagner son pain ». Échappant au fanatisme religieux de sa famille et se sentant « domestiquée à mort », elle traverse la frontière et se rend dans la région de Buffalo, dans l’État de New York, en quête d’une vie d’artiste. Elle rejoint la colonie Roycroft Arts and Crafts à East Aurora, une compagnie fondée en 1895 par Elbert Hubbard en tant que lieu où les nouveaux styles d’art et de design venus d’Europe inspirent la création de beaux objets artistiques et pratiques. Watkins entre par la petite porte en tant que femme de chambre pour cinq dollars par semaine, mais elle commence rapidement à faire de l’art dans cette grande organisation qui employait, à son époque en 1909, plus de neuf cents femmes. Dans un lieu de travail essentiellement genré, géré à la fois comme une usine et comme une « communauté », Watkins rencontre « beaucoup de filles intéressantes ». De nouvelles possibilités s’ouvrent à elle lorsqu’elle entrevoit ce qu’une femme peut faire dans le monde. Un essai non publié sur la peintre française Rosa Bonheur (1822-1899), rédigé par Watkins alors qu’elle est à Roycroft, témoigne de sa prise de conscience féministe, en particulier de sa compréhension de ce que signifiait être une femme artiste indépendante (Bonheur est connue pour ses œuvres fortes représentant de grands animaux observés dans les marchés aux chevaux de Paris). À Roycroft, Watkins enlumine des livres, fait de la correction et de l’accompagnement, et donne des concerts dans le hall. Lorsqu’elle quitte l’entreprise un an plus tard, elle emporte avec elle son amour des livres et des objets domestiques joliment conçus. Ses plaques de cuivre de Roycroft seront utilisées dans plusieurs de ses photos de natures mortes de cuisine, telles que Still Life – Circles (Nature morte – cercles), 1919.

En 1910, Watkins s’installe dans une autre communauté Arts and Crafts : le camp Lanier, en opération en été et en hiver, respectivement au Massachusetts et au Maine, et dirigé par Sidney Lanier Jr. (le fils du poète romantique sudiste Sidney Lanier), dont l’attachement à la nature et au travail manuel s’inspire notamment de la philosophie du penseur Ralph Waldo Emerson. Le camp était connu pour les activités artistiques qu’il proposait aux enfants et aux adultes, nommément des travaux manuels variés et une série de pièces de théâtre bibliques qui étaient montées dans la forêt de pins environnante. À son arrivée, Watkins, « pense que tout le monde est fou », comme en témoignent son journal et ses écrits personnels, mais elle tisse peu à peu des liens solides avec les personnes qui travaillent au camp. Elle accepte de petits boulots, des métiers d’art à la conception de costumes, en passant par la menuiserie. Dans une note vers 1912, elle rapporte : « Cet été-là, être “artistique” signifiait que je pouvais prendre la calotte d’un vieux chapeau, une portière, une housse de matelas, un reste de coton teint, un peu de velours et une natte des Indes orientales [,] les poser sur un pyjama et obtenir un résultat ressemblant (en quelque sorte) à [un] pharaon ». Bien que Watkins quitte le camp Lanier à l’automne 1913 pour occuper un emploi lui permettant d’apprendre la photographie à Boston, elle y revient les quatre étés suivants pour mettre en pratique ses compétences photographiques et ses capacités créatives naissantes. Elle finit par devenir la photographe officielle du camp Lanier; elle documente leurs activités pour des brochures promotionnelles ou des publications, et réalise des portraits.

L’année 1913 marque le début de la pratique photographique professionnelle de Watkins. C’est une année de changements. Elle aide M. Henry Wysham Lanier (frère de Sidney et auteur de Photographing the Civil War parmi de nombreux livres) de même que son épouse à photographier les activités du camp, qu’elle quitte au printemps pour travailler à New York pendant six semaines, aidant le « Dr H » dans son cabinet, s’occupant de ses patients et visitant le Metropolitan Museum of Art. Elle s’installe ensuite à Boston et entre en apprentissage chez Arthur L. Jamieson, un photographe qui a étudié avec Léopold-Émile Reutlinger (1863-1937), portraitiste parisien de célébrités, parmi lesquelles Colette et Sarah Bernhardt. Jamieson est présenté dans les pages du Photo-Era Magazine comme « un artiste consciencieux et minutieux » qui se démarque par ses « charmants portraits en vignettes de femmes et d’enfants ». Watkins aide Jamieson et sa femme à prendre des photos, à les développer, à les imprimer et à les monter.

Ne pouvant compter que sur de maigres revenus, Watkins vit dans le grenier de la maison d’une amie à Boston et continue à jouer de la musique et à écrire de la poésie. Elle rejoint la chorale d’une synagogue réformée, le Temple Israel, et participe à des concerts ainsi qu’à des services religieux. Elle évolue au sein d’un environnement artistique socialiste, féministe et antiguerre. Ses poèmes non publiés de l’époque traitent des problèmes rencontrés par les gens du milieu ouvrier et du coût de la guerre sur la vie des femmes. En dépit de sa situation financière précaire, ces années sont riches en événements sociaux et culturels – concerts, pièces de théâtre, films et restaurants. En 1915, grâce à la bonne impression qu’elle fait sur son cercle de connaissances, elle est invitée à débattre de « The Relations of Art to Democracy [les liens entre l’art et la démocratie] » pour le Boston Sunday Globe avec le critique d’art Mason Green et le célèbre socialiste Horace Traubel, ami du photographe Clarence H. White (1871-1925) et biographe du poète Walt Whitman. Watkins soutient que l’art réside dans le quotidien, et en chacun et chacune de nous. Pour Watkins, l’esprit artistique est partout : chez les pauvres vendeuses qui renoncent à leur repas pour s’asseoir au dernier rang de l’opéra, chez la jeune fille vivant dans une mansarde et écrivant des essais (une référence peut-être à ses propres conditions de vie), et dans la ferronnerie de votre cuisinière couverte d’éclaboussures de soupe. Ses mots renvoient à son enfance consacrée à l’art et à l’artisanat, à la pauvreté qu’elle connaît durant cette période où elle vit dans un grenier, et à ses futures remarquables photographies d’objets de cuisine, telles que Untitled [Kitchen, Still Life] (Sans titre [Cuisine, nature morte]), 1921.

Au cours de l’été 1914, Henry Wysham Lanier prête à Watkins l’argent nécessaire pour aller au Maine suivre pendant six semaines les cours de la Seguinland School of Photography fondée par Clarence H. White. C’est là que commence la vie de photographe artistique de Watkins. Jamieson lui avait donné la base technique, mais les cours d’été lui permettent de découvrir les principaux photographes pictorialistes de l’époque, dont F. Holland Day (1864-1933) et Gertrude Käsebier (1852-1934), qu’on invite aux cours d’été pour fournir des informations et des conseils aux élèves. Leurs photographies pictorialistes exploitent les stratégies de composition et de tonalité des peintures, parfois même leur sujet traditionnel, comme dans The Manger (La crèche), 1899, réalisée par Käsebier. Par ailleurs, le peintre cubiste Max Weber (1881-1961), qui donne un cours de composition à l’école, exerce une influence majeure cet été-là. Alors que l’art des grands maîtres avait toujours inspiré les photographes d’art – dont plusieurs, comme Käsebier et Edward Steichen (1879-1973), ont d’abord suivi une formation de peintre –, Weber a étudié la peinture à Paris pour ensuite intégrer à New York les techniques modernes de Paul Cézanne (1839-1906), Henri Matisse (1869-1954) et Pablo Picasso (1881-1973). À l’école, il transpose les principes de la peinture à la réalisation de photographies, en insistant sur le caractère bidimensionnel des deux formes. Ainsi, au moment même où elle approfondit sa connaissance des procédés d’impression pictorialistes, Watkins s’initie aux compositions abstraites modernes. Elle peut tout autant produire une image pictorialiste éthérée, à la facture floutée, rendant compte de la lumière du soleil qui glisse dans les cheveux d’une jeune fille – comme dans son portrait de la fille d’Henry Lanier, Josephine in Sunlight (Joséphine au soleil), v.1916 – que créer une composition dont le seul principe organisationnel tient dans les angles multiples ou un centre sombre – comme dans Untitled [Bridge posts in water, Maine] (Sans titre [Piliers du pont dans l’eau, Maine]), 1914.

Forte de son succès à l’école de White et des relations qu’elle y a nouées, Watkins est prête à se consacrer à une carrière de photographe. Il lui faudra toujours gagner de l’argent avec ses images, que ce soit en réalisant des portraits sur commande, des illustrations ou des photographies publicitaires, mais elle est aussi déterminée à réaliser des œuvres d’art. Un an plus tard, elle s’installe à New York, et sa recherche du bon moyen d’expression ainsi que ses jours de pérégrinations sont terminés.

New York, 1915-1928

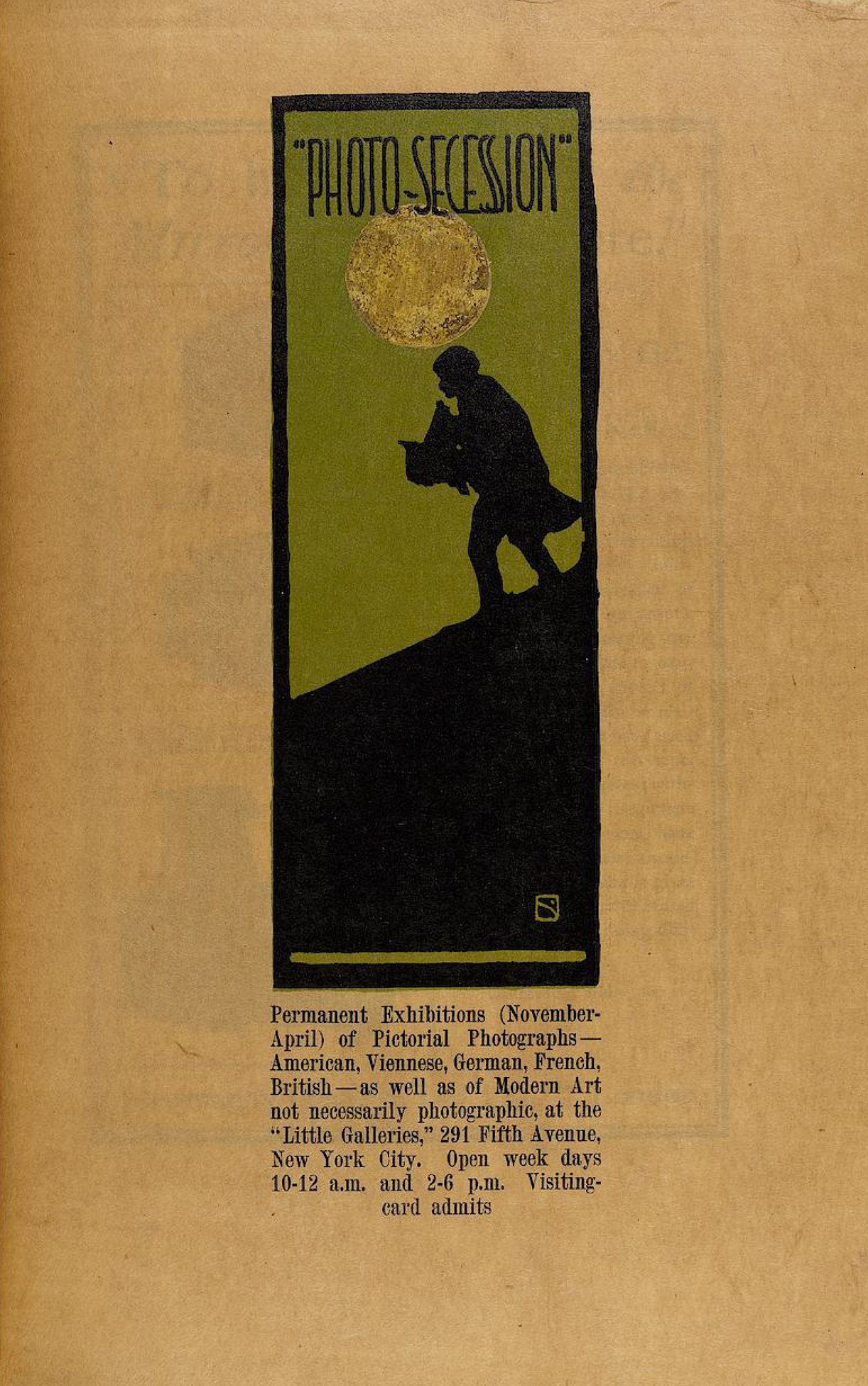

Watkins s’installe à New York le 15 octobre 1915. Engagée par Alice Boughton (1866-1943) pour dix dollars par semaine à titre d’assistante dans son studio de portrait de la 23e Rue Est, Watkins entre dans le monde passionnant de l’art et de la photographie, qu’elle commence à son tour à façonner. Alfred Stieglitz (1864-1946) luttait contre la photographie amateur et professionnelle pratiquée dans les clubs de photographie à travers l’Amérique. Dans ces cercles, la photographie constituait surtout un moyen mécanique et scientifique de produire un document du monde matériel, et les photographies d’art se limitaient souvent à des représentations pittoresques de paysages et à des portraits. Stieglitz et d’autres ont mené le combat pour que la photographie soit reconnue comme un art à part entière, au même titre que la peinture, la sculpture et la gravure traditionnelle. Alors que les photographes pictorialistes explorent les possibilités artistiques de la photographie en imitant les techniques de la peinture, Stieglitz fonde Photo-Secession, un groupe dissident qui compte Boughton, Clarence H. White et Gertrude Käsebier, et qui promet un art d’expression original.

Stieglitz produit un périodique, Camera Work (1903-1917), et organise des expositions dès 1902, qui se poursuivent dans ses Little Galleries, et qui font avancer la cause d’une photographie nouvelle. En 1915, White revendique le terme de « grands maîtres » pour la photographie, l’assimilant ainsi à la forme d’art reconnue qu’est la peinture. Il organise une exposition où figurent des épreuves photographiques de Julia Margaret Cameron (1815-1879), Lewis Carroll (1832-1898) et David Octavius Hill (1802-1870), artistes que l’on considère aujourd’hui comme étant à l’avant-garde de la photographie d’art. En 1928, le Metropolitan Museum of Art, en acceptant l’ensemble des tirages de Photo-Secession que possédait Stieglitz, devient le premier musée à accueillir la photographie en tant qu’art au sein de ses collections.

À droite : Double page dans Camera Work: A Photographic Quarterly, no 48 (octobre 1916), présentant l’œuvre de Paul Strand, New York, 1916, Victoria and Albert Museum, Londres.

Grâce au réseau de contacts qu’elle a établi à la Clarence H. White School of Photography, Watkins obtient son premier emploi à New York en 1914. White, qui finira lui-même par l’engager pour enseigner dans son école, aurait recommandé Watkins à Alice Boughton, avec l’appui d’autres photographes liés à l’école. White, Käsebier et Boughton font partie du groupe de 1910 qui se détache de Photo-Secession mené par Stieglitz. Le nouveau collectif se réunit régulièrement dans la librairie de Mitchell Kennerley à New York, et Max Weber y fait des critiques de photos, auxquelles assistent notamment les élèves de White. Watkins fait son entrée dans un milieu de la photo effervescent, et son travail original lui permet de s’y épanouir.

Le studio de Boughton était connu pour photographier des célébrités du monde de l’art, de la musique et de la littérature, dont Henry James et W. B. Yeats. Le journal de Watkins indique qu’elle a notamment apporté son aide aux séances de l’écrivain russe Maxim Gorky, du poète britannique Laurence Housman et de la chanteuse et danseuse française Yvette Guilbert. Watkins participe également aux réunions du samedi au studio avec d’autres artistes, dont le critique et poète Sadakichi Hartmann (1867-1944), et les photographes Käsebier et Edward R. Dickson (1885-1975). Dickson et Watkins travaillent sur leurs propres images dans le studio de Boughton, en payant leurs fournitures. Watkins apporte au studio son expertise technique acquise précédemment en matière de développement, de tirage et de montage des photographies. Elle admet avoir une approche fastidieuse qu’elle qualifie de « tatillonne », mais elle s’inspire des stratégies de portrait de Boughton, imitant souvent des peintures du quinzième au dix-huitième siècle – avec des costumes d’époque et des éclairages en clair-obscur comme dans Portrait of a Female Donor (Portrait d’une donatrice), v.1455, de Petrus Christus – dans ses propres images, telles que The Princess (La princesse), 1921.

À son arrivée à New York, Watkins prend pension au Shirley, sur la 21e Rue Ouest, une résidence pour femmes, mais en 1916, sa cousine Sarah Hutchinson décède, lui laissant un héritage de 3 000 dollars (l’équivalent de 82 000 dollars aujourd’hui). Enfin, Watkins peut se permettre de louer « une chambre bien à elle » (ce qui, selon l’écrivaine moderniste britannique Virginia Woolf, est nécessaire pour qu’une femme puisse créer de l’art). Un appartement avec jardin au 46, rue Jane dans Greenwich Village devient la maison et l’atelier de Watkins. Elle en fait la description dans ses lettres :

Le « On est bien chez soi » n’a pas toujours été le cas pour moi, et pendant les dix premières années où j’ai vécu seule, j’étais perchée dans des chambres louées dans des halls d’entrée ou dans des coins bizarres de la maison d’autres personnes. Alors, avoir une chambre, une salle de bain et un salon (avec un discret « coin cuisine »), hanter les brocantes et les magasins de vieux meubles, et assembler le tout – eh bien, je m’amusais comme jamais.

C’est dans cet appartement que Watkins trouve sa voix unique. Cette perspective singulière est résumée dans la description qu’elle fait d’une armoire de son salon :

Toute la porcelaine ancienne sur le dessus… Le bureau contient tous les produits chimiques et le matériel de retouche; le tiroir du haut, les dossiers d’épreuves, tous étiquetés et prêts à être montrés aux gens; le tiroir du milieu, des dossiers de photos, de gravures, d’épreuves couleur et de copies de grands maîtres que nous sortons et étudions de temps en temps lorsque nous voulons nous amuser; et le tiroir du bas (le plus grand) déborde de matériel de réparation et de couture, pour être à portée de main lorsque l’on a du temps à perdre!

C’est un « faire avec » ce qui est à portée de main, une invention issue du monde qu’elle habite, un monde dans lequel elle peut être une artiste selon ses propres termes et dans son espace bien à elle. Par exemple, elle pouvait chérir les paravents chinois qu’elle avait trouvés chez un antiquaire local, les accrocher au mur comme décoration, puis les déployer ingénieusement comme dispositif d’encadrement structurel aussi bien pour un portrait, comme dans Untitled [Portrait of a Man] (Sans titre [Portrait d’un homme]), 1924, que pour un nu, tel que Tower of Ivory (Tour d’ivoire), 1924.

La métropole offre à Watkins du travail, des amitiés, de l’art et une vie trépidante remplie d’expositions, de films, de concerts, de pièces de théâtre et de restaurants. Elle peut déjeuner au Cosmopolitan Club (un club privé pour femmes) et assister le soir à un concert du chanteur et activiste afro-américain Paul Robeson. Elle travaille trop, souffre de maux de tête, s’évanouit même dans la rue à une occasion, mais elle devient une artiste photographe reconnue. Son cousin Arthur Watkins Crisp (1881-1974), qui a quitté Hamilton pour la Art Students League, mène une carrière de muraliste à New York. L’une des premières commandes de Watkins en 1918 consiste à photographier le site de la Greenwich Settlement House, où Crisp a peint ses murales.

Watkins produit sans doute ses photographies les plus emblématiques en 1919 : The Kitchen Sink (L’évier), Domestic Symphony (Symphonie domestique), Still Life – Shower Hose (Nature morte – tuyau de douche), Design – Curves (Courbes – design) et Still Life – Circles (Nature morte – cercles). White demande à ses élèves de trouver leurs sujets dans le quotidien. Watkins emporte son appareil photo dans les espaces intimes de son appartement de Greenwich Village, isolant les objets du quotidien. Alors que d’autres photographes innovent depuis le sommet des gratte-ciel ou depuis des avions, Watkins révolutionne notre façon de voir la vaisselle sale.

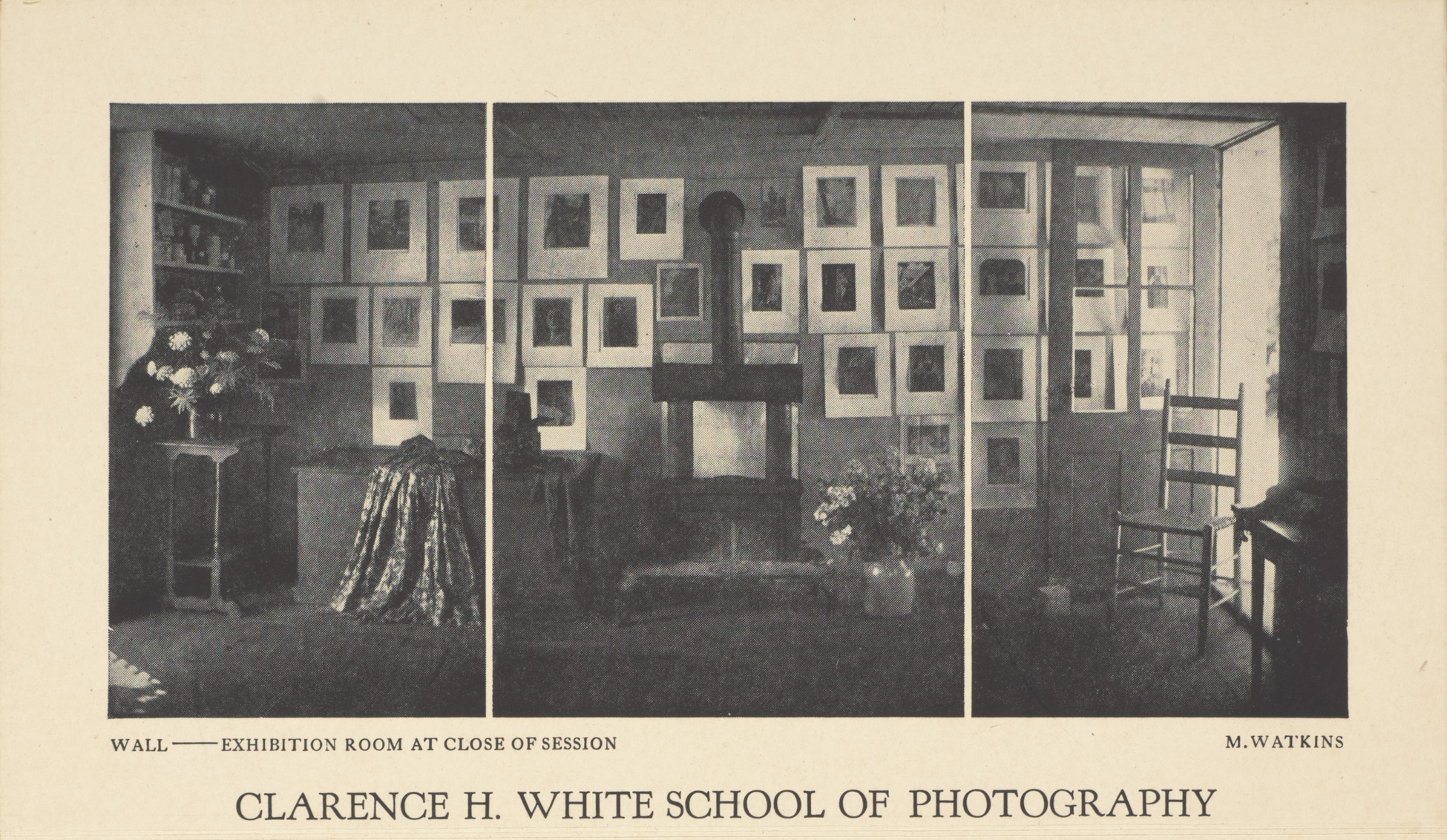

La productivité de Watkins au cours de cette année-là s’explique en grande partie par le fait qu’elle a quitté son emploi chez Boughton pour travailler à l’école de photographie de White, à New York. Dans le cadre de ce travail, elle occupe tour à tour diverses fonctions – enseignante de photographie, registraire, co-directrice des cours d’été, avant de devenir finalement l’assistante personnelle de White. Elle est connue à l’école comme une enseignante exigeante dotée d’une expertise technique, une « dure à cuire » qui pouvait résoudre vos problèmes de développement ou de tirage. Elle transmet également son art de la composition moderniste innovante par ses natures mortes domestiques, influençant une nouvelle génération de photographes aux États-Unis, dont Ralph Steiner (1899-1986) et Paul Outerbridge (1896-1958).

Watkins est une personne extravertie qui se donne entièrement aux gens et aux organisations auxquelles elle est attachée. Sa vie à New York l’amène à tisser un réseau de communautés variées, ce qui lui permet d’obtenir des commandes photographiques et de faire circuler son art. Son implication dans l’école de White l’amène non seulement à enseigner, mais aussi à organiser des expositions pour les anciens élèves. Elle-même expose pour la première fois avec l’école en 1917. En 1920, elle tient sa première exposition internationale au Copenhagen Amateur Club au Danemark, au sein d’un groupe sélectionné par les Pictorial Photographers of America (PPA), dont elle fait également partie à titre de membre du conseil de direction aux côtés de White.

Artiste en demande, 1921-1928

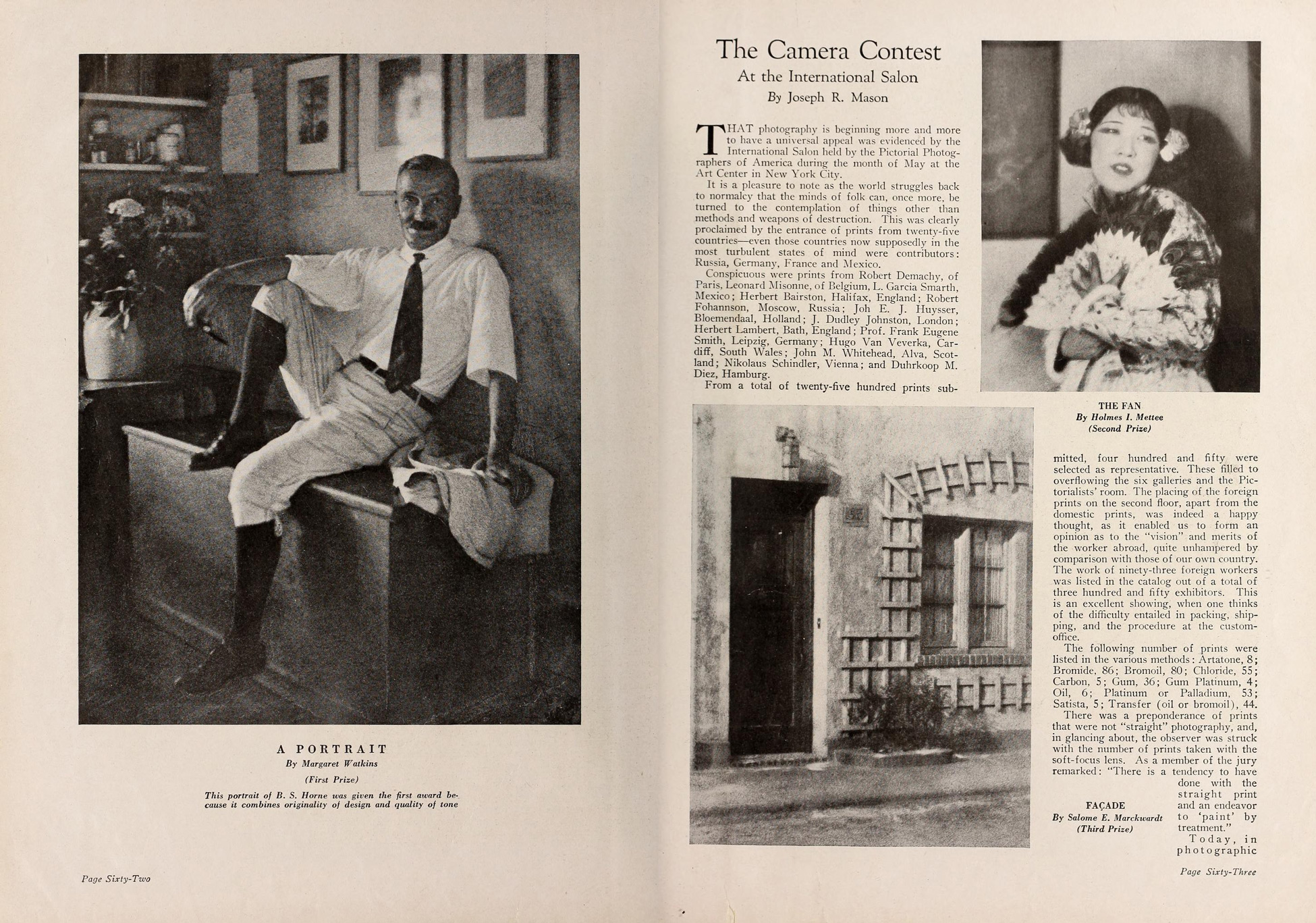

Watkins connaît une ascension rapide. En 1921, elle fait l’objet d’un article pleine page dans Vanity Fair (un magazine des années 1920 qui publiait les dernières nouveautés artistiques et littéraires); c’est à la sculpture de Constantin Brâncuși (1876-1957) et aux peintures de Pablo Picasso que son travail est comparé. La même année, Watkins remporte le premier prix pour Nature morte – cercles, 1919, lors d’une exposition des Pictorial Photographers of America (PPA) au Art Center de New York. Le Art Center regroupe sept associations d’artistes, dont des spécialistes de l’illustration, de la photographie et de la direction artistique (pour des magazines et des agences de publicité). En tant que tel, le centre constitue un excellent moyen de nouer des contacts et d’obtenir des commandes.

Les publications et les expositions lui permettent de se faire connaître. Watkins publie ses œuvres dans des revues d’art ou de photographie telles que Shadowland, Camera Pictures et Ground-Glass, ainsi que dans le livre annuel de photographie des PPA. Elle apparaît trois fois en 1923, remportant des prix pour A Study in Circles (Une étude en cercles), 1921, Sun Pattern (Motif solaire), 1919, et A Portrait [Bernard S. Horne] (Un portrait [Bernard S. Horne]), 1921. Entre 1920 et 1925, Watkins participe à vingt-et-une expositions collectives à New York, en Colombie-Britannique, en Californie, au Japon et à Java, remporte sept prix, et vend Motif solaire, 1919, au salon international de la photographie de Kohakai, à Kobe. Elle suit également White à la direction du Art Center. Pour couronner son succès, le centre offre à Watkins une exposition solo en 1923.

Après cette exposition et son apparition dans Shadowland et Camera Pictures, le travail de Watkins est très populaire : la direction artistique du grand magasin haut de gamme Macy’s et des agences de publicité telles que J. W. Thompson et d’autres souhaitent obtenir des études de natures mortes réalisées avec leurs produits. Le Art Center abrite non seulement les PPA, mais aussi le Art Directors Club, présidé par Heyworth Campbell, un ami de White qui est également directeur créatif de l’empire médiatique Condé Nast. Les relations de Watkins avec le Art Directors Club bénéficient à sa carrière. La photographe découvre un moyen d’isoler les objets domestiques non pas de manière austère ou mécanique, mais en exploitant des éléments de design et de mystère pour attirer le public, comme dans Symphonie domestique, 1919.

Le passage de l’illustration artistique à la représentation photographique dans l’imagerie publicitaire ne fait que commencer. Le premier travail publicitaire du photographe Edward Steichen, considéré comme un pionnier dans ce domaine ainsi qu’un photographe d’art de premier plan, est publié en septembre 1923; les premières images publicitaires de Watkins apparaissent en février 1924. Elle a compris que les principes de l’art abstrait permettent de vendre des produits en les rehaussant d’un « bel espacement des tons et de la beauté des textures contrastées », comme le montrent ses cercles scintillants et la lumière du verre, les lignes Art déco des flacons de parfum, et les triangles noirs et blancs sur les boîtes Modess. En fait, Watkins, comme Steichen, transforme le pictorialisme en modernisme.

À cette époque, Watkins fait également partie de deux organisations féminines. En 1923, elle devient la photographe officielle du Zonta Club de New York, un groupe de réseautage pour les femmes professionnelles et les femmes d’affaires. Elle est également membre du Canadian Business and Professional Women’s Club, qui lui offre une exposition individuelle à New York en 1924. Ses relations avec le Zonta Club lui permettent d’obtenir des commandes de portraits pour des personnalités du monde de l’art, telles que Katherine Dreier (1877-1952), suffragette, peintre, mécène et cofondatrice de la Society of Independent Artists, qui a constitué la première collection institutionnelle d’art moderne à New York. Avec son ami Marcel Duchamp (1887-1968), dadaïste et innovateur de l’art conceptuel, Dreier a également fondé l’association d’avant-garde Société anonyme. Leur influence moderniste est manifeste dans le portrait que fait Watkins de Nina B. Price, une brillante publiciste de l’époque et membre du Zonta Club.

Dans ses portraits, Watkins photographie surtout des personnes issues du monde des arts – danse, arts visuels et musique –, dont la plus célèbre est peut-être le compositeur russe et virtuose du piano Sergeï Rachmaninov. Grâce à des proches travaillant ou étudiant à la Art Students League, elle reçoit des commandes de portraits du peintre Kenneth Hayes Miller (1876-1952) et du muraliste Ezra Winter (1886-1949), et expose les œuvres qui en résultent au sein d’une exposition solo. Des camarades et membres du corps enseignant de l’école de White se proposent comme modèles, notamment son fondateur lui-même et Bernard Shea Horne (1867-1933), avec qui Watkins co-dirige l’école d’été. Ses proches au Canada acceptent avec enthousiasme de prêter leur visage pour son travail, notamment Verna Skelton de Walkerton, Ontario, représentée dans une photographie semblable à celles de Julia Margaret Cameron composées à l’époque victorienne ou tenant une tasse de thé pour une publicité de vernis à ongles de la marque Cutex.

Dans son autoportrait, Watkins lève la tête pour regarder la personne spectatrice de haut. Ce n’est pas une femme docile. Elle aurait déclaré à propos de ses photographies : « Elles sont exceptionnellement intéressantes, parfois belles, mais jamais, je l’espère, “jolies” ». Et, lorsque son autoportrait est publié, encadré dans un ovale et retouché pour suggérer du rouge à lèvres et du mascara, elle s’insurge contre le fait qu’on la fasse ressembler à une « vamp aux yeux de serpent ». C’est une femme indépendante qui n’est pas intéressée par la démonstration de charmes féminins ou par les stéréotypes de la jeune fille sage ou de la beauté fatale. C’est plutôt une « Nouvelle Femme », comme d’autres consœurs indépendantes de la fin du dix-neuvième siècle et du début du vingtième siècle, déterminée à s’affranchir des normes de genre, à vivre librement et à avoir un rôle à jouer dans la vie publique. Comme d’autres femmes, Watkins fait partie de celles « qui ont opéré des changements révolutionnaires dans la vie et dans l’art ».

Avec la mort de Clarence H. White en 1925, la vie de Margaret Watkins change de manière significative. Elle perd non seulement son ami, son collègue et son mentor, mais aussi sa communauté à l’école. White avait mis de côté dix (ce nombre varie d’un document à un autre; on lit parfois huit ou douze) de ses photographies pour Watkins en guise de paiement pour une partie de son travail. Après la mort de son mari, Mme White a vendu ces épreuves à la Bibliothèque du Congrès. Lorsqu’elles ont été accrochées à l’exposition commémorative Clarence H. White au Art Center, Watkins les a fait confisquer par un huissier. Un procès s’en est suivi, dans lequel on a insinué que Watkins et White auraient eu une liaison. On lui assignait alors le rôle de la femme fatale aux yeux de serpent qu’elle rejetait. Watkins a perdu le procès. Elle a été payée pour les épreuves, mais celles-ci sont restées à la Bibliothèque du Congrès.

Au cours des deux années suivantes, Watkins continue à travailler d’arrache-pied avec les PPA et à répondre à des commandes de photographies publicitaires. On lui propose des expositions aux États-Unis et ailleurs, et elle est invitée à présenter son travail et ses réflexions sur le design au Brooklyn Institute of Arts and Sciences, qui avait créé en 1889 l’un des premiers départements de photographie du pays. Mais elle est épuisée. Watkins planifie des vacances de trois mois en Europe, mais n’en reviendra jamais. Son foyer, c’était la rue Jane et New York, et elle l’avait perdu.

Glasgow et l’Europe, 1928-1938

Au début de ses vacances européennes, fin août 1928, Watkins s’arrête à Glasgow, au 41, Westbourne Gardens, pour rendre visite à ses tantes maternelles vieillissantes – elle est confrontée à la mort de l’une d’entre elles dans la semaine. Les trois autres, qui vivent encore dans la maison familiale, présentent divers niveaux de fragilité. Elle écrit à des proches : « La plus jeune (!) a soixante-dix-sept ans et est alitée depuis cinq ou six ans; la suivante, quatre-vingts ans, vaillante mais très chancelante et sujette aux insurrections les plus choquantes à l’intérieur; l’aînée de quatre-vingt-six ans, une dynamo humaine, adore le cinéma, essaie de gérer tout le système solaire et s’indigne furieusement si je suggère qu’elle n’est peut-être pas aussi forte qu’elle l’était dans le bon vieux temps. » (Cette « dynamo humaine », c’est Louisa, la personne qui a le plus pris soin de Watkins pendant son enfance. Chaque tante célibataire avait passé du temps à Hamilton pour aider la mère de Watkins.) Elles accumulaient tout et avaient « des bas en quantité suffisante pour un mille-pattes ». Watkins s’emportait : « Si je vois un seul corsage perlé noir de plus, on devra me sortir rugissante! ». C’est dans ce piège domestique que tombe Watkins, seule femme célibataire de la famille à pouvoir s’occuper de ses tantes âgées, même si elle n’est « pas exactement dotée d’un tempérament, ou d’une humeur, pour être la conservatrice honoraire d’une maison de vieilles dames! Mais voilà, il faut bien répondre aux besoins! ». Elle s’y installe, à contrecœur, pour leur rendre les soins qu’elle avait reçus d’elles lorsqu’elle était enfant.

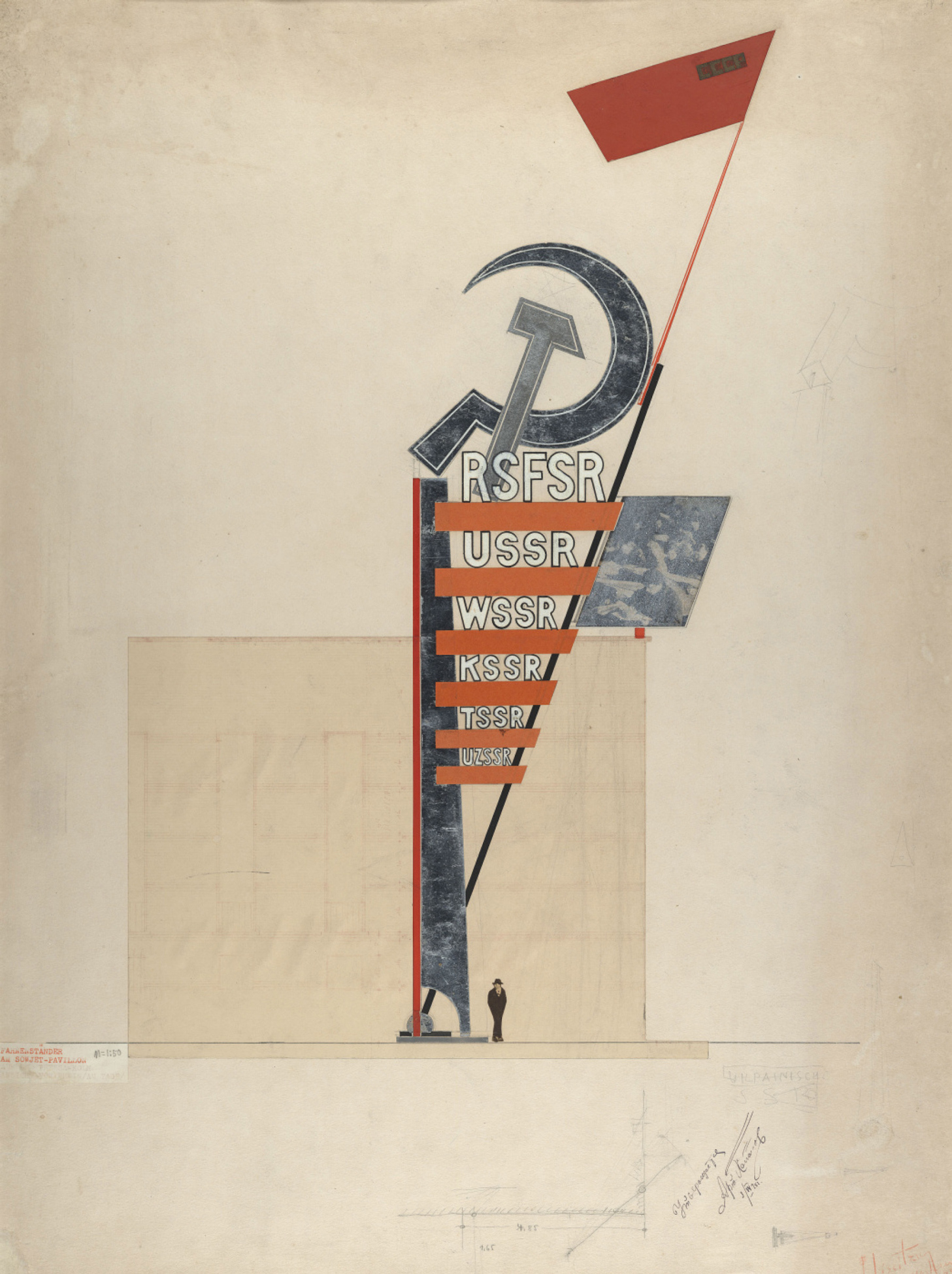

Elle réussit à prendre un répit trois fois. En septembre 1928, elle réserve un voyage organisé en Europe, le long du Rhin, pour visiter l’exposition internationale de la presse (la Pressa) à Cologne, qui présente les dernières nouveautés en matière d’imprimerie, de photojournalisme et de publicité. À elle seule, cette exposition vaut le déplacement, avec de brillantes présentations dans le pavillon de l’URSS conçues par l’influent graphiste El Lissitzky (1890-1941). Watkins apprécie son « chaos palpitant » et sa « fébrile énergie chaotique ». C’est ainsi qu’elle découvre la Nouvelle vision de l’Europe, un mouvement de photographie expérimentale qui joue avec les perspectives radicales, la fragmentation et autres méthodes formelles pour trouver des équivalents à la machine moderne et à la ville. Elle commence alors ses propres expérimentations de photographie urbaine. Elle prend illégalement des photos à l’intérieur des pavillons de la Pressa et pratique ensuite la photographie à Londres pendant deux mois.

Bien qu’enchaînée sur la « colline des tantes », comme elle la nomme, Watkins continue à développer sa carrière. En 1928, elle expose au Salon de la photographie de Londres des Musées de la Royal Society of Painters in Water Colours. En 1929, elle approfondit son intérêt pour la photographie couleur et s’inscrit à un cours sur la photographie trois couleurs à Ealing, à Londres. Même si on l’invite à revenir, elle n’a pas assez d’argent pour se le permettre. Toujours en 1929, elle est élue à la Royal Photographic Society of Great Britain et devient la première femme membre de la Glasgow and West of Scotland Photographic Association. Elle expose avec ce groupe en 1936 et 1937, et remporte trois prix, dont la plus haute récompense pour son œuvre The Princess (La princesse), 1921.

À Glasgow, Watkins continue d’explorer la ville, ses magasins, ses enseignes, son architecture et sa main-d’œuvre ouvrière. Nombre de ses photographies de cette époque font écho aux œuvres des photographes de Russie, de France et d’Allemagne du mouvement de la Neue Sachlichkeit (Nouvelle objectivité), qui réintroduisent la représentation réaliste comme moyen de critique sociale. Son image de deux hommes debout sur des poutrelles – Untitled [Construction, Glasgow] (Sans titre [Construction, Glasgow]), 1928-1938 – associe la forme géométrique à l’ouvrier dans ce nouveau monde industriel. Avec l’achèvement en 1932 de la grue Finnieston, utilisée pour décharger les marchandises dans le port de Glasgow, Watkins trouve un sujet durable : « J’ai failli faire de cette grue un animal de compagnie », raconte-t-elle dans une lettre; elle ressemblait à « une créature préhistorique ». La grue géante en porte-à-faux, qui hante les scènes de Watkins dans le port de Clyde, lui offre également un point de vue sur la ville et la vie en contrebas, lorsqu’elle ose grimper au sommet. Elle n’hésite pas à entrer dans des endroits sans permission pour réaliser ses clichés.

En août 1931, Watkins s’inscrit au Congrès international de photographie scientifique et appliquée à Dresde. Elle a toujours été intéressée par la manière dont la photographie peut être appliquée dans le monde commercial, par les qualités qu’on lui trouve en dehors de sa pure valeur artistique. Après le congrès, elle reste à Paris pendant deux mois pour photographier des scènes de rue ainsi que l’Exposition coloniale controversée qui présentait des pavillons représentant le peuple, la culture et les ressources des colonies françaises à travers le monde.

La dernière escapade de Watkins a eu lieu en URSS, en août 1933. Peut-être inspirée par le succès de son élève Margaret Bourke-White (1904-1971), qui a photographié l’industrie de l’URSS, Watkins se joint à un groupe organisé par le cinéaste Peter Le Neve Foster de la Royal Photographic Society, et se rend à Moscou et à Leningrad. Bien que n’étant pas une sympathisante communiste, Watkins, tout comme Bourke-White et d’autres, est curieuse de voir les progrès réalisés par le premier plan quinquennal soviétique en matière de modernisation. À New York, Watkins avait déjà développé un intérêt pour l’art soviétique et, à Moscou, elle « déambule assidûment pendant deux demi-journées [et] apprécie à sa juste valeur » l’exposition Художники РСФСР за 15 лет (Quinze ans d’art en Russie soviétique).

Le Neve Foster rend compte de ce voyage dans le Photographic Journal de la Royal Photographic Society. Le groupe de cinq personnes quitte Londres à bord du navire russe Cooperatzia. L’agence de voyage officielle limite leur programme à des zones spécifiques – de nombreux établissements préscolaires, des maternités, une maison de repos pour la main-d’œuvre ouvrière, le camp de l’organisation de la jeunesse communiste (octobriste), le Parc central de la culture et du repos, et d’autres parties de Moscou et de Leningrad. À une occasion, ce que Watkins prend pour des appartements ouvriers s’avère être une caserne, et elle est escortée jusqu’au poste de police, où personne ne parle anglais, jusqu’à ce que la situation soit réglée. Le groupe visite également des studios de cinéma : Soyuzkino, le Hollywood soviétique, et le Front rouge. Ils y rencontrent Vsevolod Pudovkin (1893-1953) au moment où Watkins trébuche sur des cloches dans le couloir et que celui-ci sort pour voir ce qui se passe.

Watkins travaille sur différentes séries photographiques au cours de ce voyage, dont une qu’elle intitule Reconstruction, Moscow (Reconstruction, Moscou), 1933, en référence à la période soviétique d’établissement de nouvelles structures (physiques, économiques, juridiques et sociales), après la révolution et la Première Guerre mondiale. Elle photographie des bâtiments plus récents, à l’intérieur et à l’extérieur, mais aussi des ouvriers en train de creuser ou de réparer – souvent, remarque-t-elle, avec des matériaux inadéquats.

Elle saisit la nouvelle propagande alors que la ville est transformée en un livre sonore. Des affiches gigantesques réorientent leur monde vers la lutte pour la création d’une nouvelle utopie. Elle est déchirée entre l’énergie que ces images dégagent et la lutte évidente de ceux et celles qui en subissent le poids. La pauvreté, la faim et la mort sont visibles. Des cortèges funèbres défilent jour après jour : « Ça doit exacerber le sentiment d’amertume de voir des gens d’ailleurs consommer de succulentes assiettes et de connaître cette relation inégale entre convives et hôtes. »

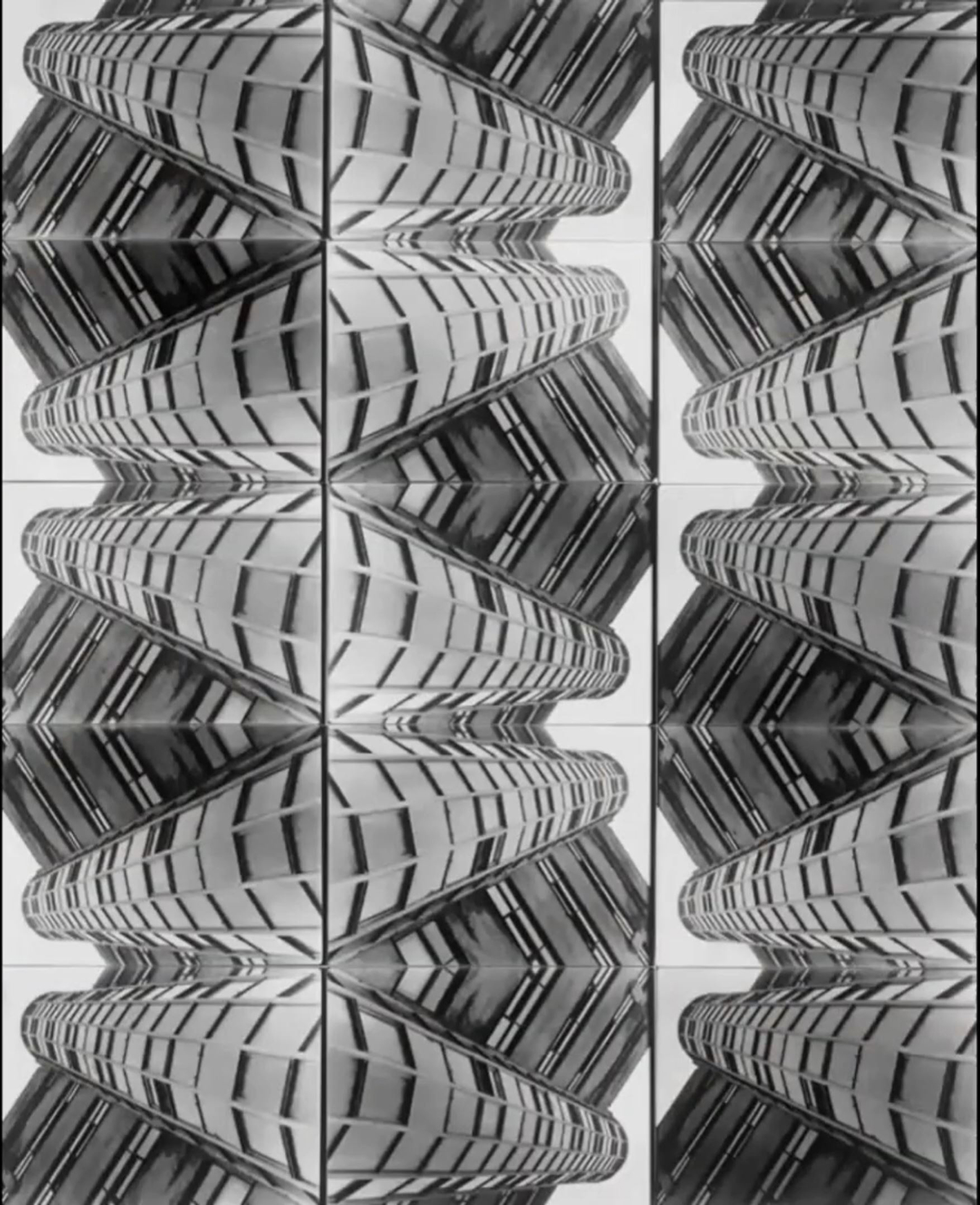

Le retour à la « colline des tantes » après ce voyage est particulièrement difficile, mais Watkins s’efforce pendant les quatre années suivantes de poursuivre son travail et de s’accrocher à ses espoirs. Elle a l’idée de commercialiser ses photographies sous forme de dessins pour des textiles, des tapis ou des carreaux. Elle se met au travail avec des multiples kaléidoscopiques de ses images urbaines les plus abstraites – des marches dans une rue de Glasgow (Blythswood), le toit de verre et de fer du marché de Covent Garden à Londres, la façade moderne du bâtiment abritant le Daily Express de Glasgow, ou le détail d’un immeuble résidentiel moscovite. C’était comme tomber dans un dessin parfait, un monde ordonné de lignes et de formes en miroir – de la pure musique en image. Malheureusement, elle ne réussit pas à les vendre.

D’artiste à archiviste, 1939-1969

Nombre d’artistes ont une vie courte et une carrière brillante, mais brève; d’autres bénéficient d’une longue vie et créent jusqu’à la fin. Mais les conditions nécessaires pour faire de l’art sont difficiles à réunir, et ces deux scénarios de production créative que l’on aime imaginer s’avèrent trompeurs. Bien que Watkins ait plus qu’une simple chambre, la maison est un boulet. Elle n’a pas les 500 livres par an que Virginia Woolf considère comme somme minimale pour être libre. Elle n’est pas en mesure d’acheter du matériel photographique, et sa santé décline à cause de pneumonies récurrentes. Elle ne dispose pas non plus du réseau d’artistes et d’institutions productives partageant les mêmes idées dont elle bénéficiait à New York. Elle ne parvient plus à promouvoir et à faire circuler son travail.

C’est en 1937 que Watkins expose ses images pour la dernière fois. Après la mort de sa quatrième tante en janvier 1939, Watkins hérite de la maison de Westbourne Gardens, avec ses tuyaux qui éclatent, ses fuites de gaz et les objets accumulés depuis un siècle. Elle tente une activité d’exportation : elle envoie des antiquités des marchés de Glasgow à Toronto, où son amie de toujours à Hamilton, Bertha Merriman Henson, les vend. Cependant, la guerre survient, et l’entreprise échoue. À cette époque, il ne reste plus rien de l’héritage laissé par sa cousine Sarah Hutchinson, et la maison n’est pas vendable. Elle nécessite trop de travaux, et rien ne se vend pendant ni après la guerre. Watkins commence à prendre des locataires, souvent des personnes de couleur ou des instrumentistes qui ne trouveraient pas place ailleurs. Elle accueille notamment le chef d’orchestre Walter Süsskind – qui dirigera plus tard l’Orchestre symphonique de Toronto de 1956 à 1965 – qui lui laisse sa baguette. Plus tard, un incendie rend la maison inhabitable pour les locataires.

Watkins se retire de plus en plus de la société et devient bientôt une recluse, quoique ses voisins Joseph et Claire Mulholland, avec qui elle s’est liée d’amitié et qui l’ont reçue pour le repas de Noël, sont émerveillés par son esprit vif, sa conversation et son énergie. Watkins remet à Joe une boîte scellée, lui demandant de ne l’ouvrir qu’après sa mort. Lorsqu’il ouvrira la boîte, il y découvrira un arsenal de photographies de Watkins, qui étaient demeurées cachées pendant trente ans. Le 10 novembre 1969, deux jours après son quatre-vingt-cinquième anniversaire, Watkins est retrouvée morte chez elle. Contrairement à sa cousine Hutchinson – dont l’argent de l’héritage pouvait être dépensé pour toute éducation, à l’exception de la musique, codicille qu’elle a respecté malgré son attachement à cette discipline – Watkins lègue la maison et demande à ce qu’elle « soit utilisée à des fins musicales, par exemple comme salles communes, salles de répétition et logements » pour les musiciens et les musiciennes. La vieille maison est plutôt vendue, et un fonds fiduciaire est créé dans le but d’octroyer des bourses de formation continue en musique ou pour des projets spécifiques. Malgré tout, il est émouvant de voir Watkins imaginer l’avenir de l’espace qu’elle a habité pendant quarante ans, empli de la musique qu’elle aimait.

Au cours de la dernière phase de sa vie, Watkins passe du statut d’artiste à celui d’archiviste. Elle continue à dévorer des livres et à écouter de la musique classique, mais elle passe également en revue tous les objets de la maison, y compris sa collection personnelle de photographies et de documents, classant et étiquetant tout. Elle annote les lettres que ses tantes et sa mère ont écrites, corrigeant au passage les informations sur sa vie. C’est comme si elle attendait toujours que d’autres trouvent à nouveau l’artiste en elle, pour transmettre son héritage. Et en effet, des décennies plus tard, le travail de Watkins sera redécouvert par une nouvelle génération de spécialistes issu·es des musées et des universités, mais aussi du milieu de la photographie amateur. Grâce à sa façon avant-gardiste d’immortaliser la vie quotidienne, Watkins est aujourd’hui reconnue comme une photographe moderniste « révolutionnaire » et une pionnière de la photographie publicitaire. Les artistes nous montrent de nouvelles façons de voir et d’être dans notre monde. Watkins a pris son évier de cuisine, et plus tard les structures de nos villes, et a donné vie à leur quotidien banal, voire à leur désordre, avec un nouveau sens de l’équilibre et de l’harmonie.

À propos de l'autrice

À propos de l'autrice

Autres livres d'art en ligne

Autres livres d'art en ligne

Remerciements

Remerciements