Qu’il s’agisse de musées, d’archives gouvernementales ou d’entreprises, de magazines illustrés, d’organismes gérés par des artistes ou d’établissements d’enseignement, les institutions façonnent la manière dont nous voyons, apprécions et comprenons la photographie au Canada. Mais de nombreux facteurs sociaux, politiques et économiques influencent également qui devient photographe, ce qui est photographié, et quelles œuvres sont publiées et exposées. Toute histoire de la photographie doit tenir compte de la façon dont les photographes apprennent leur métier, choisissent leurs sujets et exposent leurs œuvres. La plupart des institutions abordées ici sont transnationales; elles sont à la fois grandes et petites, formelles et informelles, mais elles ont toutes influencé le développement de la photographie de manière distincte et importante.

Années 1840-1880 : la construction d’une base professionnelle

Dès que Louis Daguerre (1787-1851) annonce l’invention du procédé du daguerréotype en 1839, les journaux et les revues scientifiques s’empressent de diffuser des informations sur la photographie. À peine dix ans plus tard, des revues consacrées à la photographie naissent en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et beaucoup d’entre elles comptent un lectorat et des collaborateurs canadiens enthousiastes. À l’origine, ces publications s’adressent aux photographes de profession et aux néophytes ayant un penchant scientifique. Elles comportent souvent des articles réimprimés de journaux et d’autres revues visant à tenir le public au courant des dernières techniques, et proposent des formules à faire soi-même, en plus de fournir des ressources pour commander des matériaux et de l’équipement et d’offrir des exemples de modèles d’affaires novateurs. Plus tard, ces revues publient des textes soumis tant par des praticiens que par des scientifiques et des fournisseurs, tous concernés par le développement des arts photographiques.

À cette époque, la sécurité est un enjeu majeur pour cette profession naissante qui traverse les frontières nationales, et les journaux représentent une source d’information importante pour tous les photographes. En 1852, un numéro du Photographic Art Journal révèle qu’un daguerréotypiste new-yorkais, Jeremiah Gurney, est si gravement malade à la suite d’un empoisonnement au mercure que sa vie est en danger. Le rédacteur en chef fait remarquer qu’il s’agit du quatrième incident de ce type dont il entend parler en deux ans et qu’il est essentiel que les photographes connaissent les risques et sachent comment les atténuer1.

Les rédacteurs et rédactrices en chef des journaux comptent également parmi les premiers arbitres de la qualité et du professionnalisme de la photographie, puisqu’ils et elles décident des œuvres à présenter et des questions à débattre dans le domaine. William Notman (1826-1891), un propriétaire de studio futé, place de la publicité dans diverses publications et se lie d’amitié avec Edward L. Wilson, fondateur et rédacteur en chef du Philadelphia Photographer, qui fait régulièrement son éloge et la promotion de son travail dans la presse2. Le journal de Wilson est également l’un des premiers à faire circuler des épreuves photographiques avant qu’elles ne soient intégrées au texte et il présente à trois reprises le travail du photographe montréalais James Inglis (1835-1904) à la fin des années 1860. Dans une image ludique conçue pour plaire à ses collègues photographes, Inglis place un bébé jovial comme opérateur de la caméra, entouré des accessoires et des appuie-têtes du travail en studio.

Les journaux présentent également des entreprises commerciales innovantes. À la fin des années 1880, Hannah Maynard (1834-1918) écrit des lettres et envoie régulièrement des exemples de ses « joyaux », ses photos d’enfants prises en studio, au journal The St. Louis and Canadian Photographer dirigé par Mme Fitzgibbon-Clark. Ce journal célébrait la « belle famille grandissante » de photographies d’enfants de Maynard, approuvant du même souffle son travail et ce qui était considéré, à l’époque, comme un sujet féminin convenable pour la praticienne3.

Bien qu’il y ait eu des efforts sporadiques pour créer des revues de photographie canadiennes au dix-neuvième siècle, celles-ci n’atteindront jamais le nombre d’abonnements nécessaire à leur survie. Le Canadian Photographer ne sort que quelques numéros à la fin des années 1880 avant d’être intégré au St. Louis Photographer.

Même après la Confédération, en 1867, le développement des communautés photographiques professionnelles au Canada tend à être régional plutôt que national. En 1873, les transcriptions de la cinquième réunion annuelle de l’American National Photographic Society à Buffalo indiquent que plusieurs membres y assistant viennent du Canada4. En 1889, l’Anthony’s Photographic Bulletin (New York), qui comprend des listes de sociétés photographiques amateurs et professionnelles, enregistre les groupes photographiques canadiens aux côtés des groupes des États-Unis. Les sociétés photographiques des îles britanniques et des colonies britanniques sont répertoriées séparément. Bien que le Canada et l’Australie soient encore des colonies britanniques à cette époque, le développement transnational de la photographie nord-américaine éclipse l’exactitude politique5. Même si ces premières revues et associations sont situées à l’extérieur des frontières mouvantes du Canada du dix-neuvième siècle, elles fournissent aux photographes du pays des occasions capitales de perfectionner leur art et de créer une communauté.

Années 1850-1890 : l’essor des lieux d’exposition

Jusqu’à l’essor de la similigravure à la fin du dix-neuvième siècle, le seul moyen de publier des photographies accompagnées d’un texte est de réaliser des gravures d’après photo ou de coller des tirages photographiques, un procédé qui se révèle coûteux. Par conséquent, les premières personnes intéressées à voir se développer l’art photographique orientent le lectorat vers des galeries et des lieux d’exposition où l’on présente directement des photographies. La première mention d’un lieu d’exposition canadien apparaît dans le Photographic Art Journal de New York, en octobre 1851, quelques mois seulement après la parution du premier numéro de la revue. On y lit que « [Donald] McDonell, de Buffalo, a établi une galerie à Toronto […] où il apprend aux gens à apprécier les beaux spécimens de son art6 ».

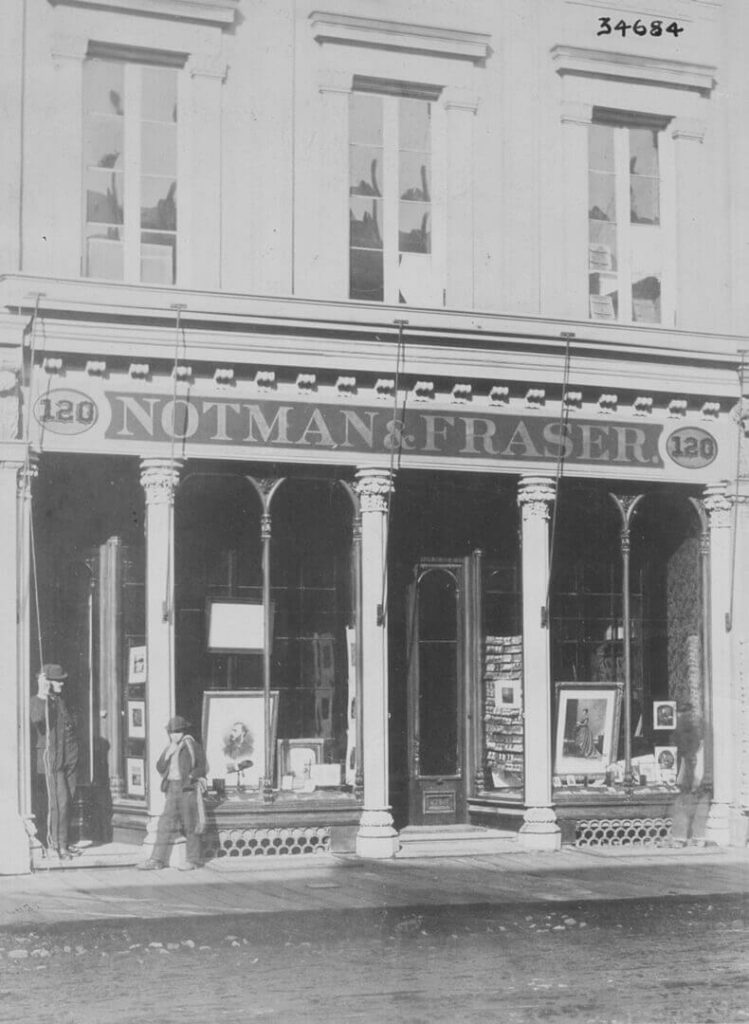

Les propriétaires de studios commerciaux, comme William Notman, non seulement produisent la majorité des photographies, vendent du matériel et offrent des cours, mais leurs studios servent également d’importants espaces d’exposition, bien visibles depuis la rue ou déployés en des salles de réception. Une photographie des locaux de Notman et Fraser montre une myriade d’échantillons, résultant du travail en studio, exposés en vitrine dans des cadres et des albums. Tout en faisant des affaires, ces entrepreneurs contribuent à orienter le goût et l’appréciation du public pour cette nouvelle forme d’art. Les photographes publient des annonces dans les journaux pour inviter le lectorat à s’arrêter et à examiner les échantillons de leur travail et les images en inventaire disponibles à la vente. Les portraits flatteurs de personnalités connues exposés dans les devantures de magasins et les salles de réception démontrent à la clientèle à la fois les compétences et le prestige du photographe, en même temps qu’ils constituent une source de revenus réguliers pour le studio. D’autres photographies, principalement des paysages ou des images de la vie sauvage, sous forme de cartes postales ou de stéréogrammes, sont intercalées dans les expositions des studios. Ces photographies sont particulièrement populaires auprès des touristes et des personnes en visite, et les studios en conservent donc une certaine quantité. Alors que les grands studios, comme ceux dirigés par George Ellisson (1827-v.1879) et Louis-Prudent Vallée (1837-1905), fabriquent leurs propres vues stéréoscopiques, la plupart des petits studios vendent des vues réalisées par d’autres photographes.

Aux États-Unis et en Europe, les expositions photographiques sont intégrées aux expositions universelles et aux expositions industrielles à partir des années 1850. Les photographes établi·es dans les colonies ne représentent généralement qu’une petite partie de ces événements, mais leurs vues de paysages fournissent des preuves visuelles importantes de l’expansion impériale européenne que ces événements veulent célébrer7. Lors d’une exposition à Dublin en 1865, une soumission de photographies de la Commission des travaux publics du Québec obtient une mention honorable aux côtés de Notman et d’Alexander Henderson (1831-1913)8. Bien que ces foires soient temporaires, elles sont bien fréquentées et couvertes avec diligence par la presse quotidienne et les journaux spécialisés. Les photographes qui remportent des prix lors de ces événements augmentent à la fois leur renommée et l’appétit du public local et touristique pour leur travail. Jules-Isaïe Benoît dit Livernois (1830-1865), du studio Livernois (1854-1979), soumet également une collection de vues du Québec à la même exposition9.

Le coût de la présentation des œuvres aux expositions internationales est hors de portée pour la plupart des premières et des premiers photographes, mais un certain nombre de Canadiens et Canadiennes envoyaient régulièrement des soumissions à ces grandes foires. Ainsi, Notman remporte une médaille d’or pour « l’excellence d’une vaste série de photographies » à l’Exposition universelle de Londres de 1862, une démonstration importante des fruits de la révolution industrielle organisée par la Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce10. Francis Claudet (1837-1906), qui vit en Colombie-Britannique à cette époque, reçoit également une mention honorable pour ses vues de New Westminster. Claudet est un photographe amateur accompli, ayant été formé à sa pratique auprès de son père, Antoine, lui-même un daguerréotypiste professionnel faisant partie du jury de l’exposition.

La croissance économique du Canada s’accompagne de celle des foires locales. Le studio de la famille Livernois expose plusieurs photographies à l’Exposition provinciale de Québec de 1871, et Vallée attire l’attention sur ses contributions dans une publicité publiée dans le guide bilingue destiné au public11. En 1890, le quotidien de Regina The Leader louange une exposition de plus de cinquante tirages du photographe de studio W. F. B. Jackson lors de la septième exposition de la Assiniboia Agricultural Society12. Jackson concentre sa pratique sur le genre du portrait et le journal énumère les personnalités locales dont il a exposé les photographies à la foire, aux côtés d’expositions de courtepointes et d’œuvres d’art traditionnelles autochtones.

Les premières expositions publiques dans les studios et les foires offrent un large éventail de photographies au public et servent à la fois au divertissement et à l’édification. Les lieux d’exposition se multiplient au cours des années suivantes, tout comme leur rôle dans la promotion de l’intérêt pour la réalisation et la collection de photographies.

Années 1890-1970 : les clubs de photographie et les communautés de pratique

L’arrivée de l’appareil photo instantané modifie radicalement la structure des communautés photographiques et entraîne une explosion de l’activité amateur au Canada. Le plus populaire de ces appareils est le Kodak, lancé par George Eastman en 1888. Cet appareil est simple et les publicités qui le vendent, reflétant les mentalités de l’époque, promettent que « même les femmes et les enfants peuvent l’utiliser ». Bien que les premiers réseaux professionnels émergent par le truchement de studios commerciaux, soutenus par les journaux et les revues, l’arrivée des nouveaux appareils incite les photographes de profession et les amateurs et amatrices investi·es, qui souhaitent se distinguer des profanes ne prenant que des clichés occasionnels, à affiner la pratique de la photographie par la création de clubs.

Au début du vingtième siècle, les clubs de photographie sont courants dans les centres urbains. Calqués sur les sociétés de photographie amateur des États-Unis et du Royaume-Uni, ces clubs deviennent rapidement des lieux incontournables où les enthousiastes peuvent se réunir pour étudier et partager leur intérêt pour la photographie. Parmi les premiers clubs au Canada, on retrouve l’Association des photographes amateurs du Québec (1884-1886), le Quebec Camera Club (1887-1896) et le Montreal Camera Club (fondé en 1890). En Ontario, l’organisation de Toronto est fondée en 1887 et change de nom à deux reprises avant de s’arrêter en 1891 sur sa dénomination actuelle, le Toronto Camera Club13. Peu de temps après, des clubs de photographie sont également créés à Hamilton et à Ottawa. Bien que les clubs de l’Ontario et de Montréal soient toujours en activité, ce n’est pas le cas de plusieurs des premiers clubs, notamment ceux de Winnipeg, de Saint John, d’Halifax et de Vancouver, dont les archives n’ont pas été conservées, ou sont introuvables, de sorte qu’il est difficile pour la recherche de bien saisir l’éventail complet de leurs activités.

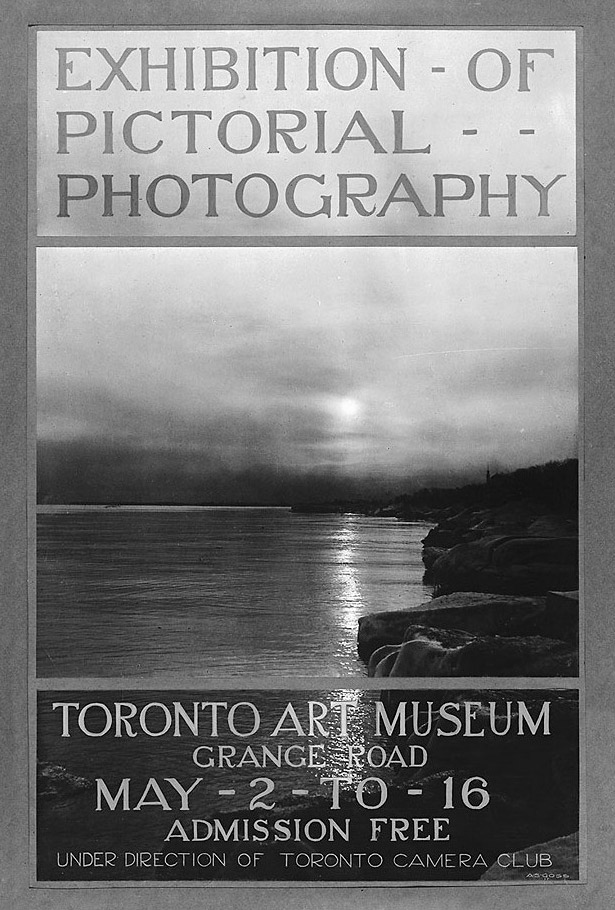

Comme il existe peu d’options de formation officielle au Canada, les clubs de photographie jouent un rôle majeur dans l’étude, l’expérimentation et le réseautage photographiques, et ils offrent des espaces où les membres peuvent discuter ensemble de leurs tirages. Les critiques mensuelles jouent un rôle important dans le développement technique et stylistique des membres du club. Dans les petits clubs, les photographes se voient souvent assigner un seul sujet ou genre pour lequel produire des travaux soumis à évaluation. Mais dans les organisations plus importantes, comme le Toronto Camera Club, les membres peuvent soumettre leurs travaux dans les catégories d’exposition traditionnelles, comme le portrait, le genre, la nature morte, l’architecture, le paysage et la marine, l’histoire naturelle et les sciences, ainsi que les sujets spéciaux; des prix sont décernés aux membres qui produisent les meilleurs travaux14. Par exemple, Arthur Goss (1881-1940) remporte une médaille de bronze dans la catégorie paysage pour sa photographie The Bluffs (Les falaises), v.191815. Les clubs les plus importants organisent souvent des conférences et des sorties de groupe pour découvrir les paysages locaux, en même temps qu’ils mettent à disposition des équipements, des chambres noires, des salles d’agrandissement et d’impression, des studios, ainsi que des ouvrages et des périodiques de référence sur la photographie.

Les clubs de photographie ne sont pas seulement formateurs, mais aussi sociaux. Grâce à eux, les photographes amateurs peuvent apprendre des professionnels, les membres peuvent élargir leurs réseaux, tout en gardant un œil sur les tendances et les styles émergents. Ces clubs et l’interrelation de leurs membres représentent souvent les réseaux sociaux de l’époque et servent parfois d’indicateurs de la classe socio-économique. Les clubs du Québec sont presque entièrement composés de membres anglophones, peut-être en raison de la propension des communautés canadiennes-anglaises à se réunir en clubs de manière générale, mais aussi en raison des différences de religion, de milieu socio-économique et d’éducation16. De même, des photographes et des amateurs d’origine canado-japonaise fondent un club de photographie à Vancouver, probablement parce qu’on ne les accepte pas dans les clubs fondés par les colons blancs à cette époque17.

Dès le début des clubs de photographie, les femmes sont admises et souvent récompensées lors des compétitions de l’organisation; parfois, elles sont considérées comme membres des comités de direction18. Cependant, le professionnalisme croissant dans le domaine va limiter et façonner le rôle des femmes. L’adhésion des femmes ne se fait pas sans controverse, et elles ne bénéficient pas toujours de tous les avantages réservés aux membres. Le Toronto Camera Club, par exemple, accepte les femmes comme membres à part entière dans sa constitution de 1889, un statut qui demeure sujet à polémique jusqu’en 1942, année de la résolution de ce débat : le statut de membres actives des femmes est finalement confirmé et assorti des mêmes privilèges que celui des hommes19.

Bien que les clubs de photographie locaux poursuivent leurs activités après la Seconde Guerre mondiale, des magazines populaires comme le Canadian Photographer offrent des cours et une communauté à un large éventail de photographes en herbe, tant les adeptes de faune sauvage que les praticien·nes de photographie commerciale. Outre les publicités pour les appareils photo, le magazine transmet des règles de bonnes pratiques, salue les compétences techniques plutôt que l’expérimentation et propose chaque mois des guides pratiques illustrés pour photographier des sujets tels que les voiliers, les Rocheuses (même par la fenêtre d’une voiture, d’un train ou d’un avion), les chatons et les enfants. Les conseils pratiques, les examens d’équipement et les images exemplaires de Canadian Photographer reflètent les intérêts et le travail des photographes amateurs ou du commerce, en particulier, ceux et celles de la publicité et du portrait.

Des allusions à des approches plus expérimentales sont évidentes dans ce magazine, mais elles sont souvent faites dans un contexte qui prétend enseigner la manière de photographier le nu féminin « avec goût », par exemple à travers une vitre non transparente. Dans cette optique, on note que la couverture du magazine de mars 1961 souligne la dureté des politiques raciales et de genre. À gauche, la photographie d’un visage de femme éclairé de manière artistique et à droite, les portraits de dix hommes, les experts en photographie qui « exposent » dans ce numéro. Dans cette configuration de la page couverture, le corps de la femme est normalisé en tant que sujet d’étude, que les hommes peuvent regarder et photographier – et ces hommes sont presque exclusivement blancs, tandis que leurs perspectives sont élevées et légitimées comme celles d’experts ou de connaisseurs. Cette organisation du pouvoir photographique n’est pas seulement le reflet des cercles de photographes amateurs ou de la culture populaire, mais aussi la norme dans tous les domaines de la pratique photographique, du commercial à l’artistique, un fait qui galvanisera les bouleversements sociaux des années 1960.

Avec l’intégration de la photographie dans le champ de l’art contemporain et le tournant vers une pratique socialement engagée, des photographes, dont Claire Beaugrand-Champagne (née en 1948), Carole Condé (née en 1940) et Karl Beveridge (né en 1945), Angela Grauerholz (née en 1952) et plusieurs autres, tissent des communautés et des réseaux, non pas à travers des clubs, mais autour de galeries, d’écoles d’art et, plus tard, d’institutions et de publications gérées par des artistes.

Années 1890-1950 : les expositions comme espaces d’échanges internationaux

Dès les premières expositions compétitives parrainées par les grands clubs de photographie, il est permis aux membres d’être reconnu·es par le public et de remporter des prix, notamment des médailles du club ou des équipements offerts par des fournisseurs de matériel photo. Ces concours permettent également aux membres de se familiariser avec le travail des photographes amateurs et de profession, tant à l’échelle nationale qu’internationale20. Lorsque Mathilde Weil (1872-1942), de Philadelphie, remporte une médaille d’or et une médaille de bronze à l’exposition de Toronto de 1898, le Toronto Mail en fait la une de son journal : « Lady Takes First Place. Miss Weil’s Success at the Camera Club’s Exhibition [Une dame remporte la première place. Le succès de Mlle Weil à l’exposition du Camera Club]21. » Pour tirer le meilleur parti de ces concours, les personnes participantes soumettent souvent des épreuves à diverses expositions. Par exemple, Sidney Carter (1880-1956) soumet son œuvre pictorialiste Evening Sunset on Black Creek (Soleil couchant sur Black Creek), v.1900-1901, à plusieurs endroits; elle est exposée au Salon de Philadelphie en 1901 et est récompensée de la médaille d’or des membres à l’exposition de 1902 du Camera Club de Toronto22.

Les expositions sont d’importants vecteurs pour les clubs de photographie dans la création de liens entre les communautés photographiques. Le premier Salon international du Toronto Camera Club en 1903, coordonné par Carter, permet de faire découvrir au public d’éminents pictorialistes tel qu’Alfred Stieglitz (1864-1946), qui y envoie trente tirages de la collection prêtée par Photo-Secession, une organisation de New York23.

Une photographie datant de 1927 montre les membres du jury d’un Salon international de la photographie pictorialiste tenu sur la côte Ouest, dont Horace Gordon Cox (1885-1972) de New Westminster, John Vanderpant (1884-1939) de Vancouver, Harry Knight (1873-1973), photographe de studio de Victoria, et le Dr Kyo Koike (1878-1947), l’un des fondateurs du Seattle Camera Club, de l’autre côté de la frontière.

Les expositions organisées par les clubs de photographie dans les années 1930 jettent les bases des premières expositions de photographie tenues dans les musées canadiens. À la suite de son exposition à forte teneur pictorialiste pour le Toronto Camera Club, Carter organise la première exposition de ce courant photographique à la Art Association of Montreal (aujourd’hui le Musée des beaux-arts de Montréal, MBAM) en 1907, présentant notamment des œuvres d’Harold Mortimer-Lamb (1872-1970) et d’Arthur Goss24. Dans les années 1940, les expositions de photographie à l’association sont organisées par le Montreal Camera Club25.

En collaboration avec le Ottawa Camera Club, la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada, MBAC) accueille le Salon international canadien d’art photographique de 1934 à 1939. La conservatrice Andrea Kunard fait remarquer que, à l’époque, le financement du MBAC pour les expositions itinérantes impliquait que « les photographies des membres du club de photographie pouvaient être vues au Musée des beaux-arts de Winnipeg, au Musée des beaux-arts de Vancouver, au Musée des beaux-arts d’Edmonton, ainsi qu’à d’autres endroits26 ». Kunard souligne également que la photographie était attrayante pour le MBAC parce que moins coûteuse à préparer, à expédier et à exposer que les autres formes d’art, dans un contexte où toutes les institutions subissaient des compressions budgétaires.

Au début du vingtième siècle, les expositions de photographie se font dans des endroits de plus en plus éclectiques, notamment dans des salons, des galeries commerciales et des studios de photographie. Cette dernière catégorie comprend de petits studios ruraux comme celui de C. D. Hoy (1883-1973), situé dans son magasin général de la région de Cariboo, en Colombie-Britannique, où les échantillons de son travail étaient présentés à côté de cartes postales et d’autres marchandises à vendre. Bien que ces premières expositions éparses permettent rarement de mettre en valeur des photographes individuel·les ou de donner une orientation claire à la photographie, elles contribuent à susciter un débat critique et un intérêt plus large pour ce domaine.

Dans les années 1930, les musées du Canada commencent à organiser des expositions individuelles consacrées à des photographes choisi·es. L’exposition des œuvres de Vanderpant, chapeautée par le Musée des beaux-arts de Vancouver en 1932, donne un sérieux coup de pouce à sa carrière. En 1935, le Musée des beaux-arts de l’Ontario organise une exposition commémorative des œuvres de M. O. Hammond (1876-1934), suivie en 1938 d’une exposition d’études botaniques de Eugene Haanel Cassidy (1903-1980)27.

À compter de 1951 : le financement public de la photographie

Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien met sur pied la Commission royale d’enquête sur l’avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada (également connue sous le nom de Commission Massey) dans le but d’élaborer une politique gouvernementale cohérente pour le secteur des arts et de la culture. Le rapport Massey de 1951 offre une analyse approfondie de la vie culturelle du Canada et propose une série de recommandations, ce qui entraîne une augmentation exponentielle du financement et des possibilités pour la photographie au pays. La création du Conseil des arts du Canada en 1957 permet de financer les artistes, les maisons d’édition d’œuvres d’art, les centres d’artistes autogérés, les galeries et les musées, afin de faciliter les expositions itinérantes partout au pays. Le rapport salue les projets plus directement nationalistes, comme le travail photographique de l’Office national du film (ONF), pour lesquels il demande un soutien accru.

Bien que les organismes gouvernementaux commandent, collectionnent et utilisent la photographie depuis le milieu du dix-neuvième siècle, la création du Service de la photographie de l’ONF, dans les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, marque un nouveau chapitre décisif pour la photographie et le nationalisme au Canada28. Dirigée par un Écossais du nom de John Grierson, qui a forgé le terme « documentaire », cette division produit une abondance de matériel, notamment des reportages photographiques, des expositions et des catalogues.

Le travail quotidien du service de la photographie dans les années 1950 est décrit comme un « nationalisme banal29 ». Avec des histoires comme « Canada’s Scientists Get Behind the Serviceman [Les scientifiques canadiens soutiennent le militaire] » (1955, Chris Lund et Herb Taylor) et « English Lessons with Leah [Leçons d’anglais avec Leah] » (1958, Ted Grant), le public est encouragé à réfléchir au développement du Canada par le biais de sujets comme l’industrie et la main-d’œuvre, les ressources naturelles et les profils de différents groupes culturels. Mais le service contribue également à définir la photographie d’après-guerre grâce à des publications solides et à un programme d’expositions régulières tenues dans sa galerie d’Ottawa30. Ces dernières présentent souvent des œuvres plus artistiques et expérimentales, qui sont soit associées à un·e même photographe, comme Lutz Dille (1922-2008), soit rassemblées autour d’un thème, comme The Female Eye/Coup d’œil féminin, 1975.

Les années 1950 et 1960 représentent l’apogée des magazines illustrés au Canada, avant que la télévision ne capte l’attention du public. En 1960, le Star Weekly, « le plus grand périodique canadien vendu séparément », atteint un tirage d’un million d’exemplaires. À la même époque, 1,5 million d’exemplaires du magazine Weekend sont imprimés chaque semaine et diffusés sous forme d’encart dans 25 quotidiens31. Mais les rédactions de ces publications ne prennent pas de risques. Elles cherchent des images percutantes qui attireront le lectorat sans aliéner les commanditaires. En 1964, le Star Weekly demande à Michel Lambeth (1923-1977) de créer une série de photographies sur la communauté pauvre de Saint-Nil, un village du Québec. Lorsque ses images sont rejetées parce que trop démoralisantes, l’ONF achète les négatifs et fait circuler les images dans des expositions et des publications32.

Dans les années 1960 et 1970, le service de la photographie de l’ONF est dirigé par Lorraine Monk, qui cesse d’employer des photographes salarié·es qui produisent des reportages photographiques documentaires pour engager de jeunes pigistes travaillant dans des styles plus expressifs, comme Lambeth, Pierre Gaudard (1927-2010), Nina Raginsky (née en 1941) et Michael Semak (1934-2020). Cependant, comme le fait remarquer Carol Payne, le changement de style n’écarte pas complètement la mission nationaliste du service. À la demande de Monk, la division reçoit une allocation importante du gouvernement fédéral pour la production d’un livre et d’un projet d’exposition sur le thème du centenaire du pays en 1967, Canada: A Year of the Land (Canada : une année de la terre) qui comprend des photographies de Roloff Beny (1924-1984) et de John de Visser (1930-2022). Selon Payne, les paysages esthétisés des photographies qui composent le livre et l’exposition représentent une « terre évacuée, idéalisant la nation et effaçant la présence autochtone33 ».

Plusieurs photographes employé·es de l’ONF à cette époque collaborent aussi comme pigistes avec de grands journaux et périodiques. Krijn Taconis (1918-1979) est membre de l’influent collectif de photojournalistes Magnum avant de s’installer au Canada. Il poursuit ses missions internationales, tout en travaillant plus étroitement avec l’ONF. En 1969, l’ONF publie un livre de photographies de Michael Semak sur le Ghana, pays nouvellement indépendant. Ces photographes font découvrir le monde aux Canadiens et Canadiennes et représentent le pays dans le monde entier.

Par leurs commandes, la presse grand public et l’ONF jouent un rôle important dans l’essor et le façonnement du photojournalisme, qui se développe en parallèle avec la photographie documentaire artistique plus expérimentale. L’ONF se distingue par ses efforts qui favorisent l’ajout de photographies contemporaines à des collections nationales en pleine expansion, car il conserve toutes les œuvres qu’il commande.

Années 1960 : la course à la constitution des collections muséales

Dès les années 1960, les musées canadiens, comme ceux du monde entier, commencent à collectionner activement la photographie, une initiative motivée par ce que l’ancien directeur du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), Marc Mayer, décrit comme « une appréciation de l’importance archivistique de la photographie et de son rôle dans l’évolution de l’art moderne »34. Le Canada possède déjà une collection nationale de photographies à Ottawa. Depuis sa fondation en 1872, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a recueilli trente millions de photographies dans le cadre de son mandat qui consiste à « préserver le patrimoine documentaire [du Canada] pour les générations présentes et futures35 ». Puisqu’une grande partie de cette collection est créée dans le cadre de projets gouvernementaux, comme les commissions géologiques pour lesquelles travaille Charles Horetzky (1838-1900), les recherches qui en résultent portent souvent sur les avancées techniques de la photographie et sur l’édification de la nation, ce qui fait progresser les récits coloniaux conventionnels36.

En 1967, à la demande de la directrice du MBAC, Jean Sutherland Boggs, le conservateur James Borcoman lance la collection de photographies du musée. Avec cinq mille dollars à disposition, le budget annuel de Borcoman est modeste, mais comme l’essor du marché n’allait battre son plein que quelques années plus tard, cela constitue un budget de départ raisonnable, surtout qu’il est assorti du soutien et des conseils d’une série de spécialistes de l’international37. En 1974, la collection de photographies du MBAC compte 6 000 images, pour la plupart historiques, dont un grand nombre sont réalisées par des figures internationales canoniques telles que William Henry Fox Talbot (1800-1877), concepteur de l’un des premiers procédés photographiques38. Avec l’augmentation du prix des photographies, les acquisitions ultérieures de Borcoman se concentrent sur des œuvres modernistes et plus contemporaines, achetées ou acquises grâce à des dons privés.

Ce que le MBAC choisit de collectionner, par le truchement d’achats et de dons, détermine le type d’expositions qu’il peut organiser et les œuvres qu’il peut mettre à la disposition des artistes et des photographes pour être étudiées. Borcoman se concentre d’abord sur l’acquisition d’œuvres de photographes d’Europe et des États-Unis, comme les photos abstraites de Man Ray (1890-1976) achetées en 1968, en partie à cause du désir du MBAC d’acquérir des images canoniques appréciées pour leurs qualités esthétiques, mais aussi pour éviter de faire double emploi avec les collections historiques canadiennes conservées aux Archives nationales et les œuvres contemporaines conservées au Service de la photographie de l’ONF39. Mais en 1960, puis en 1988, le MBAC monte de grandes expositions de portraits de Yousuf Karsh (1908-2002), même si ses œuvres sont souvent des commandes du gouvernement40. Puis, dans les années 1970, le MBAC acquiert la collection de photographies canadiennes de l’historien amateur Ralph Greenhill et reçoit d’importants dons de l’architecte Phyllis Lambert, parmi d’autres41.

L’approche de Borcoman en matière de collection de photographies pour le MBAC contraste avec la façon dont la conservatrice Maia-Mari Sutnik constitue la collection du Musée des beaux-arts de l’Ontario (MBAO). Sutnik commence plus tard que Borcoman et doit composer avec un budget limité et une modeste collection fondatrice de portraits photographiques d’artistes. Elle se concentre donc sur la photographie en tant que forme de culture matérielle et acquiert principalement des photographies réalisées à des fins commerciales, scientifiques, personnelles et gouvernementales42. Elle fait également des achats stratégiques, comme le portrait par collage d’Arnold Newman (1918-2006) du sculpteur Henry Moore (1898-1986), afin d’enrichir la collection d’œuvres de Moore au musée.

En 1979, les conservateurs Hubert Hohn et Lorne Falk adoptent une approche différente pour établir la base d’une collection institutionnelle pour la Walter Phillips Gallery. Plutôt que de collectionner les œuvres de photographes de renom, ils font l’achat très médiatisé d’œuvres de sept artistes contemporain·es pour la galerie située à l’École des beaux-arts de Banff43. Cet achat, ainsi que l’exposition itinérante et la publication qui l’accompagnent, met en lumière la qualité du travail réalisé au Canada par des personnes telles que Lynne Cohen (1944-2014), Nina Raginsky, Orest Semchishen (né en 1932), Tom Gibson (1930-2021) et Charles Gagnon (1934-2003)44.

La même année, Andrew Birrell, responsable des acquisitions à Bibliothèque et Archives Canada (BAC), fait l’annonce d’une nouvelle initiative visant à diversifier la collection de photographies de son institution en recueillant les œuvres d’un plus grand nombre de photographes amateurs afin de compléter « le travail des professionnel·les qui ne photographient généralement que ce qui se vend ou ce pour quoi ils ou elles sont payé·es45 ».

Une autre initiative, le projet Un visage, un nom, ne permet pas d’agrandir la collection des photographies historiques de BAC, mais permet plutôt de les aborder selon une perspective nettement différente et de les enrichir de nouvelles informations. Cette collaboration communautaire est initiée à l’externe, en 2001, avec Nunavut Sivuniksavut, un programme postsecondaire destiné aux jeunes Inuit·es établi·es à Ottawa et dirigé par Morley Hanson (coordonnateur du projet) et Murray Angus (enseignant). Au cours de la première phase du projet, les élèves inuit·es ont interviewé des sages de leur communauté afin de connaître les noms et les liens familiaux des personnes représentées sur les photographies du milieu du vingtième siècle prises par Richard Harrington (1911-2005). Enquêtant sur 500 images numérisées répertoriées dans quatre communautés du Nunavut, les personnes aînées ont réussi à identifier 75 % des individus figurant sur les images46. Par exemple, Gar Lunney a pris un cliché de trois hommes inuits en costume traditionnel, tenant un appareil photo, avant l’arrivée du gouverneur général du Canada, Vincent Massey, lors de sa tournée du Nord en 1956. La légende originale présentait l’image comme un document ethnographique, mais en prenant conscience que l’un de ces hommes est le célèbre chasseur et leader communautaire Joseph Idlout, l’image est devenue un document de diplomatie47.

Le processus d’entrevue déployé dans le cadre du projet Un visage, un nom contribue à renforcer les valeurs culturelles inuites en même temps qu’il constitue un moyen d’aborder la dislocation culturelle résultant de la colonisation. Le projet se poursuit virtuellement sur le site Web de BAC avec environ 10 000 images numérisées, et au fil des ans, les membres de la communauté ont identifié plusieurs milliers de personnes, d’activités et de lieux48. Décrit par le milieu de la recherche comme une forme de rapatriement visuel, le projet Un visage, un nom inverse la dynamique de pouvoir des archives gouvernementales coloniales en redonnant aux peuples autochtones du Nunavut leur capacité d’agir49.

Dans chacune de ces grandes institutions, c’est souvent le personnel de longue date qui influence considérablement les pratiques de collection, les nouvelles initiatives et les orientations de la conservation. Sous Lorraine Monk, les pratiques de collection du service de la photographie de l’ONF se sont étendues au-delà des négatifs et des transparents créés par les photographes de l’institution pour établir une collection de beaux tirages.

Au cours de l’année du centenaire, en 1967, l’ONF inaugure un espace d’exposition, la Photo Gallery d’Ottawa, et élargit ses activités de publication avec la série de livres Images, présentant des projets de Lutz Dille, Pierre Gaudard, Judith Eglington (née en 1945) et Michael Semak, ainsi que le BC Almanach(h) C-B, une anthologie de livrets d’artistes et une exposition créée par Jack Dale et Michael de Courcy en 197050. La collection de beaux tirages de l’ONF constitue également le noyau de la collection du Musée canadien de la photographie contemporaine, créé en 1985 et dirigé par Martha Langford. Durant son mandat, le musée met en œuvre un ambitieux programme d’expositions et de publications. Il ferme ses portes en 2006 après avoir subi des dégâts d’eau et, en 2016, la collection de plus de 200 000 photographies est transférée au MBAC51.

En plus des institutions nationales, de nombreuses archives communautaires contribuent à l’histoire de la photographie au pays par la préservation et l’interprétation d’histoires locales ainsi que régionales, y compris certains récits moins connus et marginalisés. Les fonds du Cumberland Museum and Archives, par exemple, comprennent les photographies du studio Hayashi. Senjiro Hayashi (1880-1935) documente le dynamisme de la communauté japonaise, le quartier chinois, les mines de charbon et les scieries locales, ainsi que d’autres aspects de la vie du début du vingtième siècle sur l’île de Vancouver. Dans les années 1980, grâce au don de cette collection composée de centaines de négatifs sur verre, des histoires souvent négligées sont ravivées par une exposition et un film documentaire52. En outre, l’organisme communautaire Black Cultural Centre for Nova Scotia recueille des documents visuels sur la riche histoire de la communauté noire. L’exposition organisée par le centre en 1983, A Black Community Album Before 1930 (L’album d’une communauté noire avant 1930), rassemble des clichés de groupes religieux, ouvriers ou familiaux, ainsi que des portraits commerciaux d’enfants, d’étudiant·es, de militaires et d’autres professionnel·les noir·es53.

Années 1960-1980 : les galeries, les publications et les associations

Bien que le soutien du Conseil des arts du Canada permette aux grandes institutions de faire circuler les expositions, ce sont les nouvelles initiatives et formes de financement, tant au fédéral qu’au provincial, qui changent radicalement la façon de travailler des artistes. Non seulement le Conseil des arts offre-t-il du financement directement aux photographes pour leur permettre d’entreprendre des projets de fond et de voyager, mais des montants sont également mis à la disposition d’un éventail de centres d’artistes autogérés, d’associations et de publications. Souvent, ces activités sont liées et se chevauchent, offrant aux artistes un plus grand contrôle sur la production et la circulation de leurs œuvres.

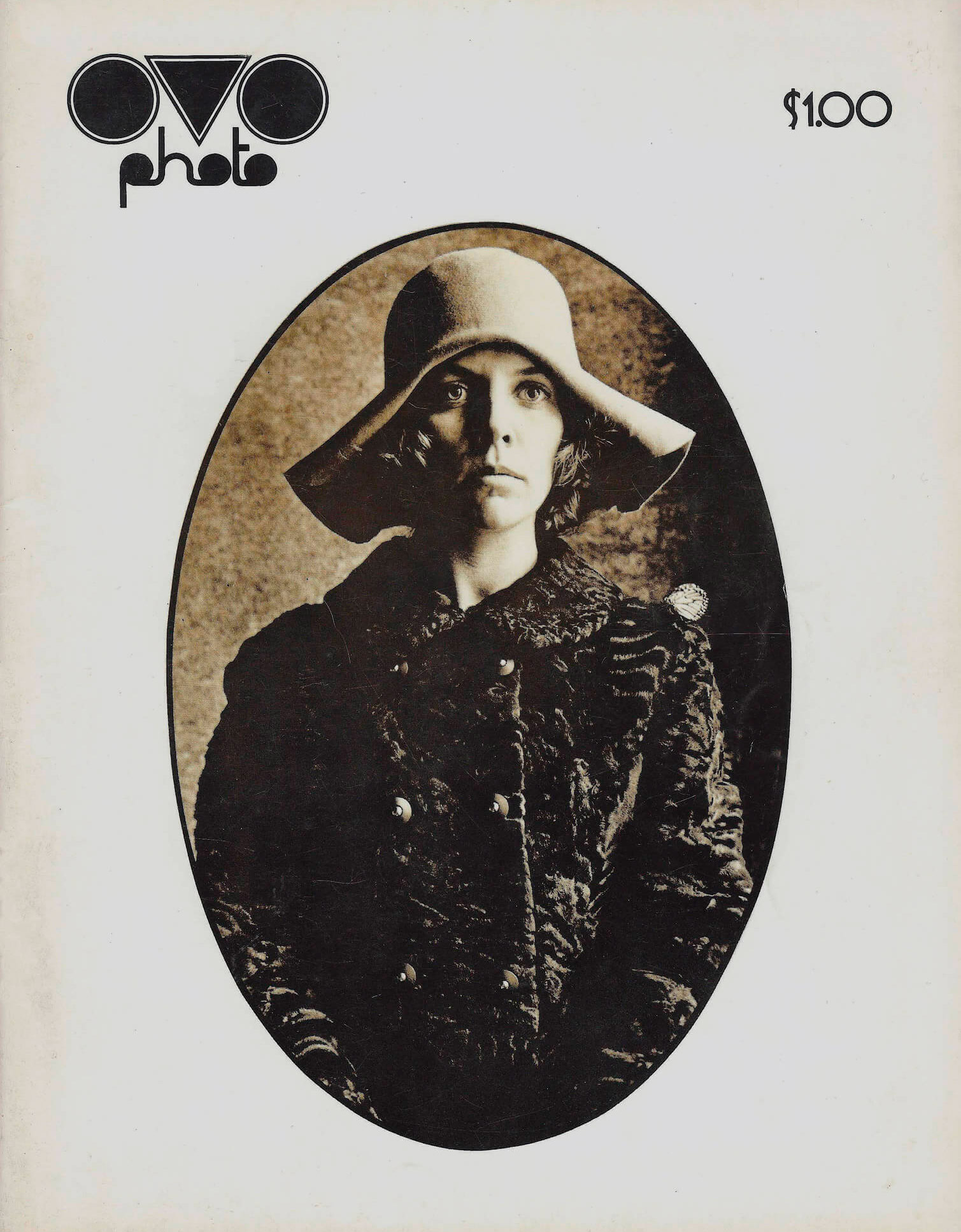

Dès le début des années 1970, l’objectif d’un certain nombre de publications tient dans le partage des travaux et la mise en relation d’artistes à travers le pays54. Bon nombre de ces publications sont de courte durée ou sporadiques, reflétant les défis que rencontrent les projets de collaboration empruntant un nouveau format. Cependant, des publications telles que Impressions et Image Nation, diffusées à Toronto, et OVO Photo, à Montréal, réussissent à faire circuler les nouvelles œuvres créées au pays sans avoir à compter sur le cycle des expositions organisées et des critiques. Et des initiatives expérimentales, telle Image Bank, une collaboration artistique entre Michael Morris (né en 1942), Vincent Trasov (né en 1947) et, jusqu’en 1972, Gary Lee-Nova (né en 1943), explorent de nouveaux modes de réseautage, tel l’art postal, comme alternative au système des galeries.

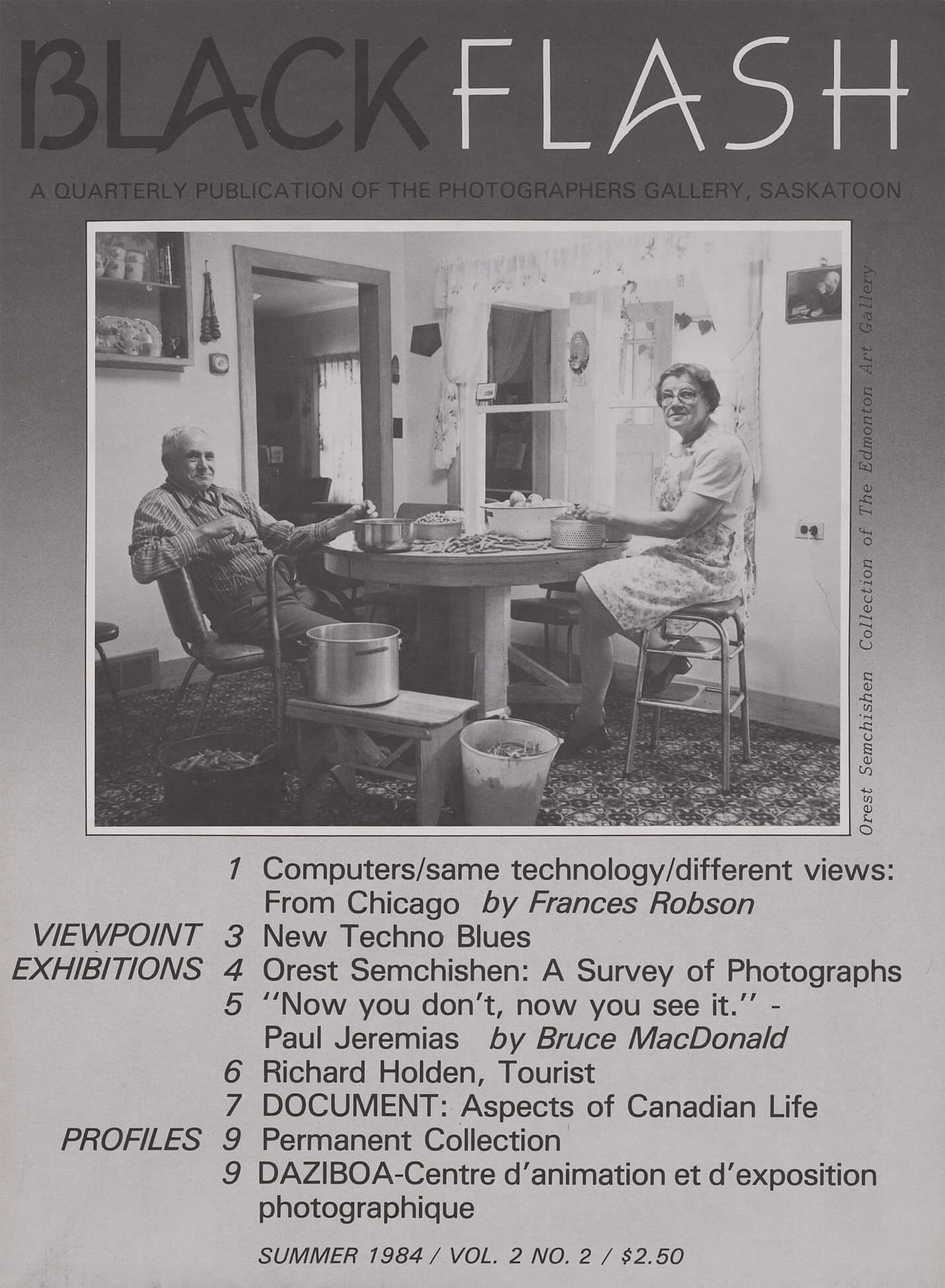

Comme le fait remarquer l’historienne de l’art Johanne Sloan, les centres d’artistes autogérés de partout au pays permettent à des réseaux peu organisés d’avoir accès à des installations, des expositions, des événements et des publications. Par exemple, la Photographers Gallery de Saskatoon est créée en 1970 par un collectif de photographes qui souhaitent partager leurs ressources et leur expertise, notamment une chambre noire et une bibliothèque. En 1973, le groupe forme une galerie avec un programme d’expositions avant d’entreprendre, en 1977, une collection de photographies, par l’acquisition d’une œuvre de Mattie Gunterman (1872-1945). En 1983, la galerie lance un magazine qui devient peu après BlackFlash, l’une des plus anciennes publications de photographie et de nouveaux médias au Canada.

En 1977, le collectif de cinquante artistes qui a fondé le Toronto Photographers Workshop (TPW) s’attaque au manque de soutien à la photographie en tant que forme d’art contemporain. D’une part, il fournit un espace d’exposition désigné ainsi qu’un forum pour des conférences et des discussions; d’autre part, il commande des textes sur la photographie contemporaine et ses praticien·nes à des critiques d’art ainsi qu’à des conservateurs et conservatrices. Parmi les personnalités actives du TPW, on compte Suzy Lake (née en 1947), Barbara Astman (née en 1950), Condé et Beveridge, Edward Burtynsky (né en 1955) et Robert Burley (né en 1957).

Les artistes sont également à l’origine de la Gallery 44, un collectif formé en 1979 pour partager des installations de production, notamment une chambre noire et un studio. Cette initiative favorise l’accessibilité de la technologie auprès d’un plus grand nombre de photographes et la création d’un autre centre communautaire. Très vite, la Gallery 44 monte des expositions et propose des ateliers de photographie aux artistes et aux jeunes.

À Montréal, à la fin des années 1980, un nombre important d’artistes et de photographes féministes, dont Raymonde April (née en 1953), Geneviève Cadieux (née en 1955), Sorel Cohen (née en 1936) et Angela Grauerholz, expérimentent le postmodernisme de diverses manières, en fusionnant la photographie et d’autres moyens d’expression55. Des initiatives féministes dans des centres d’artistes autogérés comme Optica, Dazibao et VOX permettent également aux artistes canadien·nes d’entrer en contact avec des photographes et des critiques d’un réseau international partageant les mêmes intérêts56. Bien que ces initiatives soient individuellement couronnées de succès, le réseau montréalais d’artistes féministes photo-centriques ne recevra jamais le même soutien institutionnel, curatorial ou critique ni la même réification internationale que le « boys’ club » des photo-conceptualistes de Vancouver, terme regroupant des artistes tels que Jeff Wall (né en 1946) et Stan Douglas (né en 1960)57.

La Native Indian/Inuit Photographers’ Association (NIIPA) est fondée à Hamilton en 1985 par la collaboration d’artistes autochtones, principalement des photographes des Six Nations vivant au Canada, dont Greg Staats, Skarù:ręˀ (Tuscarora) / Kanien’kehá:ka (Mohawk) Hodinöhsö:ni’, territoire des Six Nations de la rivière Grand, Ontario (né en 1963) et Jeff Thomas (né en 1956), mais aussi aux États-Unis comme Jolene Rickard (née en 1956)58. L’initiative fait suite à la première conférence sur la photographie autochtone au Canada et vise à « promouvoir une image positive, réaliste et contemporaine des peuples autochtones par le biais de la photographie59 ». L’association voit le jour au sein de la Hamilton Photographers Union et donne lieu à une conférence, à une subvention du Conseil des arts du Canada et à deux expositions itinérantes dans les deux premières années d’existence de l’organisation, ainsi qu’à une publication en série, Crossroads. Les artistes Brenda Mitten et Yvonne Maracle, une étudiante en alternance travail-études à l’époque, dirigent les efforts visant à créer un sentiment de communauté et un objectif commun autour de la photographie autochtone60. Une collection de photographies de la première exposition, VISIONS, achetée par le gouvernement fédéral dans les années 1980, est maintenant conservée au Centre d’art autochtone, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord du Canada.

En 1979, lors d’une conférence sur la photographie canadienne, Claudia Beck, directrice de la Nova Gallery de Vancouver, déclare : « Il y a trois exigences pour une scène artistique saine : des artistes qui produisent de bons travaux, un réseau de musées et de critiques pour les valider, et une infrastructure de galeries commerciales pour les distribuer61. » Bien que le rapport Massey de 1951 ait offert un soutien aux artistes, aux institutions et aux publications, le troisième aspect de l’appel de Beck, la distribution, continue de représenter un défi. Les institutions, des banques aux musées, collectionnent les œuvres d’art, mais les responsables de galeries commerciales ont du mal à créer un marché plus large pour la photographie au Canada62.

Pourtant, certaines personnes intrépides à la tête d’entreprises sont prêtes à se lancer dans l’aventure. L’une des premières initiatives commerciales à Toronto est la Baldwin Street Gallery of Photography. La galerie est ouverte en 1969 par les photographes Laura Jones (née en 1948) et John Phillips (1945-2010), qui viennent tous deux de quitter les États-Unis en tant qu’objecteurs de conscience de la guerre du Vietnam. La galerie vend des photographies canadiennes contemporaines et devient un centre d’atelier actif pour la Women’s Photography Co-op, qui compte June Clark (née en 1941) et Pamela Harris (née en 1940). La galerie éponyme de Jane Corkin, qui ouvre ses portes en 1978, constitue un modèle commercial plus complet : en plus de vendre des œuvres contemporaines, Corkin fait découvrir la photographie historique et moderne au public torontois, notamment des tirages rétro de photographes célèbres comme Eugène Atget (1857-1927) et Diane Arbus (1923-1971), qui intéressent autant les photographes que les collectionneurs et collectionneuses.

Des festivals tels que Le Mois de la Photo à Montréal (fondé en 1989) et CONTACT à Toronto (fondé en 1997) tissent des liens entre les lieux d’exposition commerciaux et sans but lucratif et tirent parti de l’intérêt mondial croissant pour la photographie en tant que forme d’art à collectionner. À la tête de l’organisation de ces festivals, une personne comme Stephen Bulger, le marchand de CONTACT, obtient le soutien des entreprises et des gouvernements pour créer une demande pour la photographie. Cependant, comme pour les artistes travaillant dans d’autres médias, même avec un marché croissant pour les photographies en tant qu’art, nombre de photographes modernes et contemporain·es soutiennent leur carrière grâce aux revenus d’exposition, au travail à la pige et aux postes d’enseignement, plutôt que par la vente d’images.

Années 1948-1989 : la formation photographique

Au milieu du vingtième siècle, la formation des photographes se fait désormais dans les collèges techniques, les écoles d’art et les universités. L’une des premières écoles à enseigner la photographie au Canada est l’Université métropolitaine de Toronto, fondée en 1948 sous le nom de Ryerson Institute of Technology, avec la mission d’enseigner les compétences techniques et professionnelles. En termes de photographie, cela signifie de former à la technique et à la technologie les photojournalistes de même que les personnes spécialisées dans la photographie scientifique, publicitaire, de mode et autre pratique commerciale.

À la fin des années 1960 et dans les années 1970, les établissements d’enseignement sont souvent dirigés par des professeur·es d’influence ainsi que des réseaux créés avec et entre les élèves et les communautés artistiques au sens large. Ces influences ont un impact direct sur les styles et les approches de la photographie. Au début des années 1970, le photographe Dave Heath (1931-2016) de l’Université métropolitaine de Toronto s’éloigne de l’approche technique et commerciale de la photographie. Heath intègre des approches plus créatives et humanistes dans le programme d’études de l’université en tirant parti de son expérience de photographe de rue. Plus tard dans les années 1970, l’historienne de l’art Marta Braun développe des cours d’histoire de la photographie. Plusieurs élèves de cette époque poursuivent une carrière artistique, notamment Marian Penner Bancroft (née en 1947), Edward Burtynsky, et Robert Burley, puis reviennent ensuite et se démarquent comme membres de longue date du corps enseignant. Les étudiant·es sont exposé·es à une diversité d’approches de la photographie grâce à une collection d’étude, d’abord établie sur des échantillons de photographies réalisées par des membres de la faculté et des artistes invité·es, et qui est aujourd’hui devenue The Image Centre.

À l’Université York, Michael Semak rassemble une collection des travaux de ses étudiant·es pour une édition de 1974 du magazine Impressions. Les photographies expérimentales et souvent abstraites, dont celles du jeune Larry Towell (né en 1953), reflètent le contexte plus large de l’enseignement de la photographie intégré à un programme d’arts visuels, qui est à l’époque le seul programme de niveau universitaire à Toronto63.

Garry Neill Kennedy (1935-2021) transforme le Nova Scotia College of Art and Design (aujourd’hui l’Université NSCAD) au cours de son mandat de président, de 1967 à 2000, faisant passer l’institution du statut d’académie d’art régionale conservatrice à celui de centre international d’art conceptuel64. Parmi les artistes, théoricien·nes et critiques de la photographie à l’international qui s’installent à Halifax pour enseigner, exposer et publier dans le domaine, citons l’artiste féministe américaine Martha Rosler (née en 1943), le photographe suisse américain Robert Frank (1924-2019) (dont le livre The Americans a été publié en 1958), ainsi que le critique et théoricien Benjamin Buchloch, qui supervise NSCAD Press pendant ses années les plus influentes, à la fin des années 1970 et dans les années 1980. L’Université NSCAD forme une génération d’artistes, dont Vikky Alexander (née en 1959), qui obtient son diplôme en 1979, l’année même où Susan McEachern (née en 1951) commence à y enseigner la photographie.

Des réseaux similaires voient le jour dans d’autres établissements. À l’Université d’Ottawa, le conservateur de photos du MBAC, James Borcoman, donne un cours d’histoire de la photographie en 1973, suivi de Penny Cousineau-Levine à partir de la fin des années 197065. À la même époque, à l’Université d’Ottawa, Lynne Cohen et Evergon (né en 1946) donnent des cours en atelier. Evergon part bientôt pour l’Université Concordia à Montréal, où la faculté de photographie réunit Tom Gibson, Raymonde April et Geneviève Cadieux. Étant donné sa réputation internationale en matière de photographie contemporaine, Vancouver ne comprend pas un, mais deux pôles d’enseignement : l’Université d’art et de design Emily-Carr, dont le corps professoral rassemble Marian Penner Bancroft, Ian Wallace, et Sandra Semchuk; et l’Université de la Colombie-Britannique, qui compte Jeff Wall, Ken Lum (né en 1956) et Roy Kiyooka (1926-1994) parmi ses enseignants. Alors que les programmes de formation photographique essaiment dans les collèges et les universités partout au pays, la pratique d’une nouvelle génération d’artistes et de photographes reflète l’exploration d’avenues inédites.

À propos des autrices

À propos des autrices

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements