Nomade dans ses voyages comme dans sa peinture, McCarthy adapte son style à ses sujets, essayant toujours de saisir l’apparence et l’atmosphère d’un lieu. Il n’est pas surprenant qu’elle veuille travailler en plein air, se servant de photographies comme rappel de sa réponse émotionnelle à un endroit. Elle compose toujours ses œuvres avec soin, en sélectionnant ce qu’elle souhaite peindre ou en manipulant subtilement une scène. Certaines de ces qualités sont héritées du Groupe des Sept, dont l’ombre plane sur sa carrière, mais avec le temps, elle acquiert son indépendance.

Une variété de styles

À la fin de sa vie, bien que McCarthy soit reconnue pour ses peintures paysagistes dépouillées aux compositions simplifiées, elle travaille dans différents styles pendant la majeure partie de sa carrière. Elle se laisse plutôt influencer par les scènes qu’elle choisit de peindre, de sorte que, contrairement à Tom Thomson (1877-1917), Emily Carr (1871-1945) ou Lawren S. Harris (1885-1970), par exemple, son art varie stylistiquement selon l’endroit où elle se trouve. Un critique la surnomme le « caméléon de la toile ».

McCarthy cherche à représenter fidèlement chaque paysage, sans aucune idée préconçue. Interrogée sur ses affinités avec Harris, notamment, elle répond qu’il « s’intéresse plus à l’art qu’aux montagnes », alors qu’au contraire elle est « […] plus intéressée par les montagnes que par l’art ». Les peintures qu’elle crée au cours de ses voyages à travers le monde témoignent de la précision avec laquelle elle interprète chaque lieu, qu’il s’agisse de tourbières en Irlande, du lac Dal en Inde ou du Colisée de Rome. Elle saisit non seulement l’apparence d’un site, mais aussi son atmosphère. Une caractéristique qu’elle partage toutefois avec Harris tient dans la qualité d’abstraction de son travail, une sorte de sténographie visuelle qui se préoccupe bien peu des détails.

Parfois, McCarthy expérimente différents styles, comme dans ses peintures très colorées « post-Romano », telles que Hills at Dagmar [aka Farm in Dagmar Hills] (Collines de Dagmar [également connue sous le nom de Ferme dans les collines de Dagmar]), 1948, ou dans ses paysages hard-edge et ses fantaisies d’icebergs, telles que Iceberg Series 2 (Série Iceberg 2), 1972. Elle le fait, en partie, pour maîtriser une variété de techniques, comme elle les intègre à ses cours de la Central Technical School : « [De manière sporadique], j’ai expérimenté tous les “ismes”. Lorsque j’enseignais à des élèves en peinture, ces idées [étaient] importantes […]. Elles enrichissent le vocabulaire. Mais j’ai abandonné la plupart des “ismes” dès que j’ai commencé à peindre moi-même. »

McCarthy est réticente à reconnaître l’impact d’autres artistes sur son approche, mais elle ajoute des éléments de leurs styles individuels à son arsenal de techniques. Par exemple, dans la première œuvre qu’elle a exposée, View from the Toronto General Hospital (Vue de l’Hôpital général de Toronto), 1931, il est clair que les bâtiments au premier plan adoptent une esthétique similaire à celle des représentations de la ville réalisées par Harris, alors que l’arrière-plan hivernal au loin rappelle le style académique du dix-neuvième siècle.

D’autres personnes l’ont influencée : Hortense Gordon (1886-1961), notamment par ses leçons sur la composition exploitant le zigzag fuyant; certains membres du Groupe des Sept; Henri Matisse (1869-1954), surtout pour sa palette de couleurs et sa prédilection pour des formes simplifiées. Par la fluidité de son approche, McCarthy a la liberté d’emprunter différentes voies sans s’enfermer dans un style prisé par le public collectionneur, comme l’a vécu Kazuo Nakamura (1926-2002) avec ses paysages bleu-vert des années 1960. McCarthy, en revanche, peut peindre ce qu’elle veut, comme elle le veut. Il en résulte un corpus absolument riche d’œuvres variées qui témoignent d’un amour de la peinture égal à son amour du territoire.

La photographie comme outil

Il existe de nombreuses photographies de McCarthy qui peint in situ, à l’extérieur. Celle qu’elle chérit le plus la figure à l’œuvre dans le Grand Nord. L’image souligne l’intensité avec laquelle elle s’efforce de saisir l’essence de son sujet, tant dans son apparence que dans son caractère. Avant de commencer à dessiner, elle passe beaucoup de temps à étudier un lieu et à s’en imprégner. Par exemple, lorsqu’elle se rend dans les badlands de l’Alberta pour représenter les cheminées de fée, elle attend d’avoir développé une proximité avec ce paysage inconnu avant de les mettre sur la toile. Comme elle l’écrit : « Peindre exige une concentration et une sensibilité qui se transforment en une intimité avec le pays, ce qui intensifie considérablement la conscience que l’on en a. »

McCarthy prend souvent des photographies des lieux qu’elle peint, surtout plus tard dans sa vie. Cependant, elle ne crée pas à partir de ces clichés sans avoir d’abord approché le même paysage en peinture. Elle considère que travailler directement à partir de photographies est « la manière paresseuse […] et [que] ce n’est pas aussi bon[,] [ajoutant que] lorsque vous travaillez sur place, vous êtes en relation avec votre sujet, ce qui est très différent que de travailler à partir d’une image en deux dimensions ». Elle utilise toutefois l’appareil photo pour documenter l’évolution constante du paysage et les changements soudains de la lumière et de l’air.

La photographie permet en outre à McCarthy de conserver une part de ce qu’elle voit et ressent sur place, elle s’en sert ainsi comme aide-mémoire : « Dans l’atelier, j’utilise librement des diapositives. Les photographies que je prends sur place me stimulent de la même manière que le sujet original. […] Lorsque je regarde à travers la visionneuse […], le monde entier pour moi est la diapositive. Je suis capable d’imaginer que je suis là, que je vois cette vue pour la première fois. » Mais la photographie joue parfois un rôle plus important que celui d’un simple rappel de souvenirs. À l’occasion, quand elle est à la recherche d’une idée ou d’une approche pour peindre un décor, McCarthy s’amuse avec ses diapositives :

Dans mon esprit, je réagis comme je l’aurais fait sur place, en cherchant un élément sur lequel concentrer mon attention, en observant ce qui peut être utilisé tel quel et ce qui doit être déplacé, ou supprimé, ou dont la taille doit être modifiée. Je peux passer vingt ou trente diapositives dans la visionneuse avant que l’une d’entre elles ne me donne le coup de poing dans le plexus, ce que je reconnais comme « une idée ». Quelque chose, une couleur, une forme, un mouvement, un motif ou une humeur me donne soudain envie de peindre, et je mets cette diapositive de côté. Après un certain temps, je reviens sur celles que j’ai mises de côté et je décide de laquelle je vais me servir comme point de départ. Parfois, je travaille à partir de trois vues différentes du même endroit. Il m’arrive aussi de placer deux diapositives en même temps dans la visionneuse pour voir si la complexité des images confondues est plus excitante que l’une d’entre elles prise isolément.

Au bout du compte, toutefois, même lorsque la photographie prend plus de place dans la pratique de McCarthy, elle ne demeure pour elle qu’un outil.

Le plein air ou rien

La peinture moderne en plein air trouve son origine au dix-neuvième siècle, notamment dans la pratique du peintre britannique John Constable (1776-1837). Cette tradition se poursuit avec la communauté de Barbizon, en France, qui se l’approprie et initie l’Amérique à ses usages, de même que la génération impressionniste, en particulier, Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) et Claude Monet (1840-1926). Ce dernier en est probablement le praticien le plus célèbre, lui qui consigne soigneusement les changements de lumière et les conditions atmosphériques de ses sujets. Dans l’art canadien, la tradition du plein air s’inscrit en continuité de ces influences. Cette nouvelle approche repose sur quelques innovations d’importance comme le chevalet portatif et la boîte à couleurs pour pochades, qui en ont facilité la pratique.

Dans son documentaire de 1983, Doris McCarthy: Heart of a Painter, Wendy Wacko met en lumière l’approche de son amie axée sur l’extérieur, ce dont témoigne une photographie de McCarthy : le travail au cœur des éléments est une composante majeure de sa pratique. Comme l’explique McCarthy elle-même : « Lorsque je peins en plein air et que la lumière change chaque minute, il y a un sentiment d’excitation et de pression de devoir réussir, car dans l’après-midi, les ombres vont filer dans l’autre sens. Il ne faut donc pas perdre de temps. La spontanéité et la rapidité sont des facteurs susceptibles de rendre une peinture intéressante. » Les effets du temps sur l’apparence d’une scène, tout comme les conditions dans lesquelles elle doit travailler, influencent parfois le choix du moyen d’expression de McCarthy. En général, elle préfère l’huile par temps froid et l’acrylique ou l’aquarelle par temps chaud.

Le temps passé sur place étant limité, McCarthy priorise la documentation des éléments intangibles – les couleurs, les textures, l’espace et les qualités tridimensionnelles des formes. « L’espace est l’une de mes obsessions, confie-t-elle, et je trouve généralement mon inspiration en regardant au loin. » Lorsqu’elle entreprend un tableau, elle se concentre sur la composition, notamment en manipulant les formes pour tracer soigneusement un chemin du premier plan vers l’arrière-plan de même qu’en choisissant les éléments à peindre et la partie du paysage à encadrer. Représenter un espace ouvert en peinture de paysage constitue un défi, car la perspective linéaire, développée à l’origine dans des environnements urbains, est dépourvue de lignes nettes pour orienter le regard. McCarthy, cependant, cherche toujours un « élément qui soit le centre de [son] attention en observant ce qui peut être utilisé tel quel et ce qui doit être déplacé, ou omis, ou dont la taille doit être modifiée ». Dans cette recherche, elle recourt parfois à ses photographies pour trouver « une idée ».

La compositions et le processus

Tout au long de sa carrière, McCarthy insiste sur le rôle important que joue la composition dans sa peinture. En 1983, elle déclare à l’historienne de l’art canadien Joan Murray que « si vous n’avez pas une bonne composition, vous pouvez tout aussi bien jeter [la toile], parce que rien n’est meilleur que sa composition ». L’artiste croit avoir, pour la première fois, utilisé un arrangement bien pensé dans Fisherman’s Shack (Cabane de pêcheur), 1933 : « J’avais délibérément créé une composition qui rappelait le mouvement des filets dans la ligne du toit. » Il s’agit d’un traitement classique, à l’exemple des tableaux du peintre de la première Renaissance, Giotto (1266/1267-1337), l’un des premiers à définir les règles de composition de la peinture naturaliste et auquel McCarthy aurait fait référence dans ses cours d’histoire de l’art. Les rangs de plantes vertes du potager attirent le regard du bas de la toile jusqu’au milieu, où une porte ouverte semble être une invitation à entrer dans la cabane. Les filets suspendus guident les yeux vers le milieu de la toile aussi, alors que les poteaux les attirent vers le ciel. Le ciel s’incurve ensuite vers le bas des deux côtés, et la courbe des vagues de la mer ramène le regard sur la cabane. McCarthy est déçue que cette œuvre importante reçoive peu d’attention de la critique lorsqu’elle est exposée un an après sa création, en 1934.

Au fur et à mesure que l’œuvre de McCarthy évolue, son utilisation des techniques de composition devient plus subtile. Plus tard, elle préfère le terme « conception » à celui de « composition » :

J’ai progressivement remplacé le mot composition par le mot conception […] pour me sentir libre de créer et de ne pas me contenter d’arranger ce qui se trouvait sous mes yeux. […] Pour moi, la conception englobe la relation entre tout ce qui se trouve dans le tableau et l’histoire qu’on raconte. Avant de commencer, il faut se faire une idée de ce qu’on veut dire, et c’est ce qui devient le point central. Je suis très consciente du bord de la toile, de la nécessité de garder l’œil actif à l’intérieur du cadre et d’avoir un point focal sur lequel il peut se reposer.

L’importance de la composition se complète par de solides compétences en dessin, une leçon que McCarthy apprend en 1935 à la Central School of Arts and Crafts de Londres (aujourd’hui le Central Saint Martins). C’est là que John Skeaping (1901-1980) lui enseigne à rechercher la ligne la plus parlante, celle qui peut résumer le mouvement de l’objet représenté. Ce conseil résonne chez elle, car il reformule ce qu’Arthur Lismer (1885-1969) lui avait dit lorsqu’elle était étudiante : « Penser une pensée puis tracer une ligne tout autour. »

L’approche de McCarthy pour peindre une œuvre achevée demeure relativement cohérente :

Avec une couleur fine, de la térébenthine avec juste un soupçon de bleu, je trace trois traits rapides, assez pour placer la masse hors du centre, assez bas pour laisser de la place aux collines lointaines, assez haut pour permettre à quelques formes de neige moins excentriques d’attirer le regard vers le haut et vers l’intérieur, vers le centre d’intérêt. Avec des lignes de lumière audacieuses, j’établis la ligne de rivage et le mouvement de balancier des montagnes lointaines, et je trace deux ou trois formes de neige au premier plan. […] Ensuite, je m’assois et j’évalue. Si les formes ne sont pas déjà bien équilibrées, rythmées dans leurs relations, intéressantes, je ne devrais pas aller plus loin. Dès les premiers coups de pinceau, le tableau doit avoir suffisamment de vie pour me rendre une partie de son énergie et me soutenir tout au long du processus de développement.

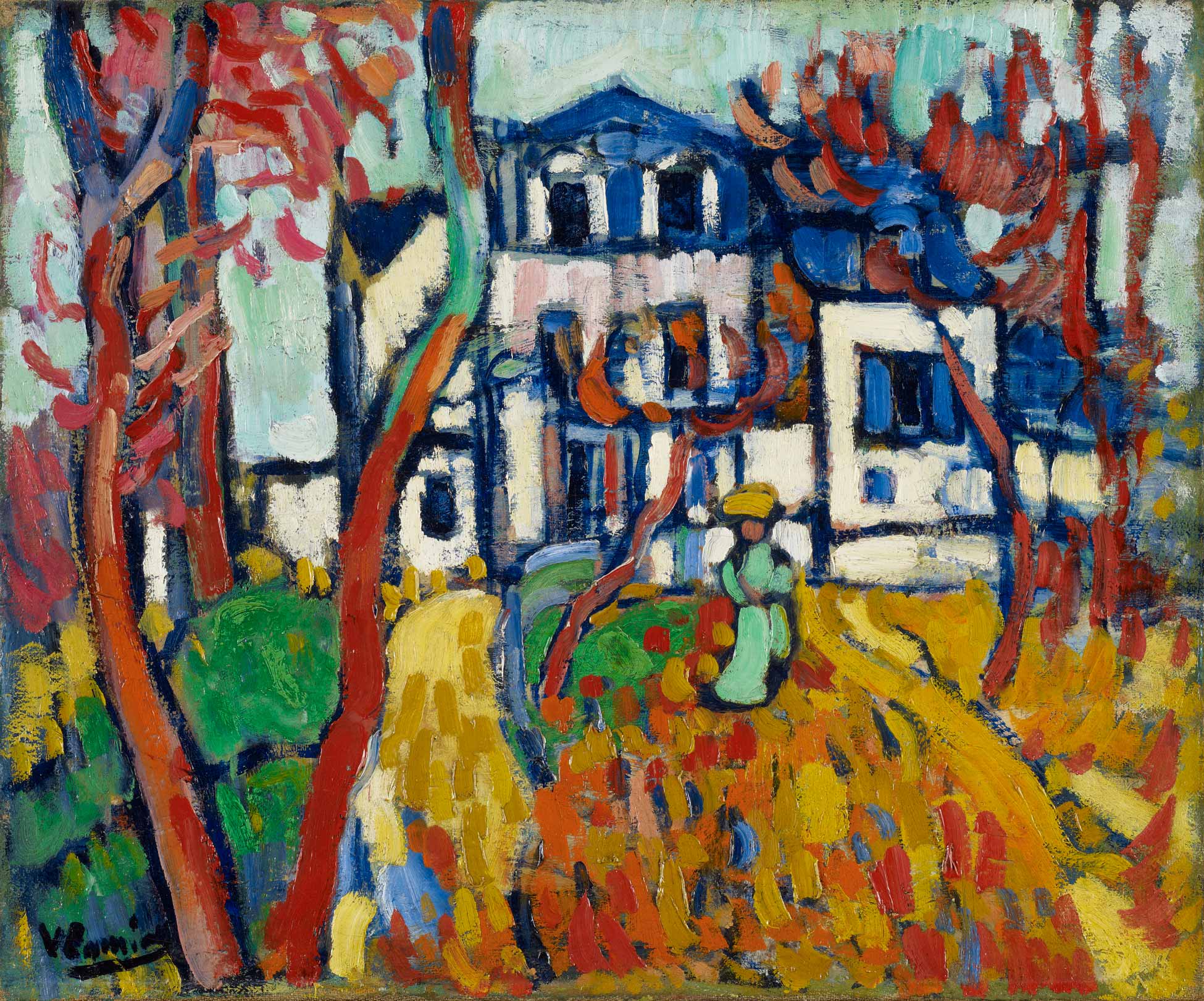

Elle élabore ensuite l’arrangement des tons, « en établissant les zones sombres et en voyant si le schéma de l’obscurité et de la lumière » raconte bien l’histoire. McCarthy prend ensuite du recul pour juger de la composition avant de procéder aux dernières révisions. C’est seulement par la suite qu’elle prend sa palette et commence à peindre – elle aborde en premier lieu les formes les plus difficiles et les plus compliquées, son centre d’intérêt, ainsi que les couleurs les plus complexes. McCarthy explique : « Chaque coup de pinceau doit décrire la forme par son orientation et sa texture, ainsi que par son ton et sa couleur. Je dessine toujours en peinture. » Cet objectif est similaire à celui des fauves français tels Henri Matisse et Maurice de Vlaminck (1876-1958), lequel a déclaré à propos de sa technique : « Ce que je voulais peindre, c’était l’objet lui-même avec son poids, sa densité, comme si je l’avais représenté avec la matière même dont il était fait. »

L’ombre du Groupe des sept

Si McCarthy reconnaît l’importance du Groupe des Sept dans son inspiration à peindre toutes les régions du Canada, elle n’aime pas les comparaisons qui sont faites entre son art et le leur, en particulier les associations entre ses peintures de l’Arctique et celles de Lawren S. Harris. En réalité, leurs styles ne pourraient être plus différents. Les représentations de Harris sont plus sculpturales, avec des contours solides délimitant les diverses formes qui se font écho – les montagnes enneigées ressemblant à des nuages, et les nuages, à des congères dans le ciel. Cet effet est lié aux croyances transcendantales, spirituelles et mystiques du peintre. Les images du Nord de McCarthy, en revanche, transmettent un sentiment de chaleur dans un espace plus intime. Elle accorde une plus grande attention aux détails en essayant de saisir les variations subtiles d’une scène – les particularités des textures, la transparence des glaciers et les riches différences de couleur. Même dans leur forme la plus abstraite, les peintures de McCarthy sont ancrées dans un panorama existant.

Lawren S. Harris, Greenland Mountains (Montagnes du Groenland), v.1930, huile sur toile, 107,4 x 128,4 cm, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa.

Lawren S. Harris, Greenland Mountains (Montagnes du Groenland), v.1930, huile sur toile, 107,4 x 128,4 cm, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa.

Lorsque McCarthy est étudiante à l’Ontario College of Art (OCA, aujourd’hui l’Université de l’ÉADO), elle visite l’atelier de Harris et, bien qu’impressionnée par l’artiste et son travail, elle trouve ses peintures « exsangues » et « intellectuelles », ajoutant : « Les miennes sont moins abstraites, plus chaleureuses et plus tendres. » Par ailleurs, elle admire les œuvres des peintres A. Y. Jackson (1882-1974) et Arthur Lismer, son professeur aux cours du samedi matin à l’OCA. « Il m’a donné confiance en moi », confie-t-elle, et elle apprécie également son approche de l’art et de la vie. Il lui donne envie de devenir « une grande peintre du Canada ».

Les premières œuvres de McCarthy admettent des traces du Groupe des Sept, notamment dans la façon dont la peintre campe ses maisons au cœur de scènes urbaines et rurales de même que dans son habileté à saisir le rythme de la terre, à l’exemple de Jackson. William Moore relève un certain nombre de détails chez McCarthy qui semblent s’inspirer d’œuvres spécifiques de Jackson, Lismer, Harris et J. E. H. MacDonald (1873-1932). Interrogée sur ses premières œuvres et leur style, McCarthy répond : « Je dirais grosso modo Groupe des Sept […]. Je suis naturellement une personne de plein air […], le paysage était donc un choix naturel. Le Groupe des Sept était celui qui faisait un travail créatif et intéressant sur les paysages, alors […] c’est là que j’ai commencé. » Dans le cadre d’un autre entretien, elle est plus précise : « Mon influence première a été le Groupe des Sept […]. J’ai adhéré à [leur] philosophie, j’ai été enthousiasmée par leur travail et je les ai certainement imités en tant que groupe. »

Le Groupe des Sept permet essentiellement à McCarthy d’aller « dans la nature et de peindre ce qui s’y trouve ». Elle est déterminée à rester fidèle à son sujet de manière à ce que celui-ci définisse le style de chaque peinture. Les membres du collectif, en revanche, vont dans la nature, mais chacun forge son propre style, en particulier Harris. Comme l’observe l’artiste John Scott du vivant de la praticienne, « McCarthy est la dernière artiste vivante à avoir un lien direct avec le Groupe des Sept », mais en élaborant sa propre approche, son art ne pourra jamais plus être confondu avec celui du groupe.

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements