Carl Beam cherche à se démarquer du style de peinture de l’école de Woodland développé par son contemporain ojibwe Norval Morrisseau (1931-2007). Avec une pratique exploitant divers moyens d’expression, Carl Beam souligne les dommages considérables causés par le colonialisme aux peuples autochtones de l’île de la Tortue (l’Amérique du Nord). Son art explore une vaste gamme de questions : la tragédie du système des pensionnats, les conceptions différentes du temps et de l’espace chez les peuples autochtones, les nombreuses notions de célébrité et de notoriété, ainsi que les dommages causés par la perte de connexion avec la nature qui soutient toute forme de vie.

Nouvelle approche de l’art autochtone

À la fin des années 1970, Beam abandonne ses études supérieures à l’Université de l’Alberta pour se consacrer entièrement à une carrière d’artiste. À l’époque, très peu de créatrices et créateurs contemporain·es d’origine autochtone (ou d’autres groupes minoritaires) exercent professionnellement au Canada. L’île Manitoulin fait exception à la règle : plusieurs jeunes artistes d’ascendance ojibwe, qui refusent toute éducation formelle et considèrent la peinture comme un moyen d’exprimer leur culture et leurs croyances spirituelles traditionnelles, forment une communauté qui se nomme école de Woodland. Le fondateur et membre principal, Norval Morrisseau, est entouré notamment de Blake Debassige (1956-2022), Joshim Kakegamic (1952-1993), Daphne Odjig (1919-2016), Carl Ray (1943-1978) et Roy Thomas (1949-2004). Leur style, qui fait référence aux enseignements spirituels anishinaabeg, est de plus en plus populaire auprès de la critique ainsi que des collectionneuses et collectionneurs, mais il est radicalement différent de celui que Beam commence à développer dans sa propre pratique.

En général, l’art de l’école de Woodland se caractérise par des compositions colorées qui mettent en scène des figures symboliques, des animaux et des esprits habitant des mondes mystiques et souvent représentés dans des états de transformation. Le chef-d’œuvre de Morrisseau Artist and Shaman between Two Worlds (Artiste et chaman entre deux mondes), 1980, est un exemple emblématique du sujet, du style et des thèmes associés à l’école de Woodland. Bien que Beam respecte cette approche, il considère que ces dispositifs visuels, qui suivent pour la plupart le style de Morrisseau, limitent ses propres intentions créatives, et peut-être aussi celles d’autres artistes, ce qui contribue par inadvertance à une compréhension restreinte de ce que peut être l’art autochtone contemporain.

À la fin des années 1970, Beam commence à combiner des objets trouvés avec de la peinture, des collages, de la prose et de la poésie. Cette approche – dont Contain that Force (Contenir cette force), 1978, est exemplaire – le place fermement dans une catégorie émergente d’artistes autochtones dont les œuvres reflètent une sensibilité créative complètement différente. Robert Houle (né en 1947), peintre et commissaire saulteaux qui s’identifie également à cet ensemble, le décrit comme un regroupement d’artistes qui ont « la particularité de naître de deux traditions esthétiques différentes : l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale ». Outre Houle, le groupe compte Abraham Anghik Ruben (né en 1951), Bob Boyer (1948-2004), Domingo Cisneros (né en 1942), Douglas Coffin (né en 1946), Larry Emerson (1947-2017), Phyllis Fife (née en 1948), Harry Fonseca (1946-2006), George C. Longfish (né en 1942), Leonard Paul (né en 1953), Edward Poitras (né en 1953), Jaune Quick-to-See Smith (née en 1940), Randy Lee White (né en 1951), et Dana Alan Williams (né en 1953).

-

Robert Houle, Kanata, 1992

acrylique et crayon Conté sur toile, 228,7 x 732 cm

Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa

-

George Longfish, America: 500 Years, “I” is for Indian as “I” is for Invisible #2 (Amérique : 500 ans, « I » pour Indien, « I » pour Invisible no 2), 1992

crayon de couleur, photographie, mine de plomb, tampons et Mylar réfléchissant sur carton, 49,8 x 76,2 cm

Washington State Arts Commission, Olympia

-

Jaune Quick-to-See Smith, Blackwater Draw II (Eaux noires, attraction II), 1983

acrylique et tissu sur toile, 121,9 x 91,4 cm

collection John et Susan Horseman

-

Bob Boyer, Grandfather Will Come Again (Grand-père reviendra), 1987

huile, acrylique, pastel à la craie, fusain sur couverture, 192 x 231,4 cm

collection de la Mendel Art Gallery au Remai Modern, Saskatoon

En contestant l’influence de l’école de Woodland, Robert Houle cherche à défier l’hypothèse sous-jacente selon laquelle les artistes des Premières Nations doivent se trouver dans une catégorie. Ses œuvres, comme Kanata, 1992, recadrent l’idée de ce qui constitue une peinture « historique », subvertissant les représentations prétendument héroïques de la conquête coloniale qui a subjugué les peuples autochtones. Les couvertures peintes de Bob Boyer, telles que Grandfather Will Come Again (Grand-père reviendra), 1987, abordent la question du génocide des Premières Nations. Les paysages abstraits de Jaune Quick-to-See Smith, dont Blackwater Draw II (Eaux noires, attraction II), 1983, avec leur symbolisme pictographique en conversation avec le colour field inspiré de l’expressionnisme abstrait, traitent du thème de l’aliénation de « l’Indien d’Amérique » dans le monde moderne. L’ensemble des artistes mentionné·es plus haut mélange la tradition avec des idiomes, des thèmes, des moyens d’expression et des modes de représentation contemporains pour développer un langage personnel de défense politique et culturelle, engagé dans la remise en question des stéréotypes racistes de ce qui constitue l’art autochtone. Ces artistes cherchent également à mettre en lumière les conditions sociales oppressives qui appauvrissent les peuples autochtones de l’île de la Tortue de l’ère moderne.

Beam est à l’avant-garde de cette approche novatrice de l’art autochtone. Il s’intéresse à l’expérimentation de même qu’à l’adaptation de techniques et styles actuels. Par ses superpositions complexes et sémiotiques d’images et de signes, ses collages, ses juxtapositions visuelles étonnantes, ainsi que son utilisation originale d’une pratique basée sur la performance, il remet en question le pouvoir colonial, les récits historiques exclusifs et déformés, les paradigmes racistes, les conceptions limitées du nationalisme et les définitions étroites de ce qui constitue l’art des Premières Nations.

Par-dessus tout, il est défenseur d’une agentivité artistique qui n’est pas restreinte par les catégories fondées sur la race. Rapidement, son travail touche une corde sensible chez ses collègues artistes autochtones ainsi que chez des commissaires partout au pays. Dans le catalogue accompagnant son exposition solo au Thunder Bay National Exhibition Centre and Centre for Indian Art (aujourd’hui la Thunder Bay Art Gallery) en 1984, la commissaire Elizabeth McLuhan écrit : « Son message est urgent et incontournable […]. Beam transforme sa voix personnelle en une conscience mondiale. »

Acquisition révolutionnaire

Tout au long de sa carrière, Beam plaide en faveur de changements dans la manière dont les institutions culturelles soutiennent (ou ne soutiennent pas) l’art contemporain autochtone, souvent qualifié, de manière péjorative, d’« art indien ». Les œuvres d’artistes autochtones commencent à entrer dans les collections d’établissements nationaux dans les années 1920 en tant qu’« artefacts ». La plupart de ces premières acquisitions sont des objets culturels saisis lors de cérémonies de potlatch, lesquelles sont interdites par un amendement de 1884 à la Loi sur les Indiens. Pendant plus d’un siècle, ces œuvres sont considérées uniquement comme des spécimens anthropologiques ou ethnographiques. Au début des années 1980, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) ne possède qu’une petite collection d’objets des Premières Nations ainsi qu’une poignée de gravures et de sculptures produites par des artistes des peuples inuits. L’ambition de Beam – énoncée lors du troisième National Native Indian Artists Symposium (Symposium national des artistes amérindiens) en 1983 – est d’être le premier artiste ouvertement autochtone dont les œuvres sont exposées et achetées par le MBAC.

Cette distinction – le premier artiste ouvertement autochtone – est importante pour Beam, car si le musée a fait l’acquisition d’œuvres d’autres artistes autochtones, notamment Rita Letendre (1928-2021) et Robert Markle (1936-1990), ces artistes travaillent discrètement sans attirer l’attention sur leurs origines; comme si, pour participer équitablement à l’écosystème de l’art moderne, il fallait dissimuler son appartenance à un peuple autochtone. Quelques artistes avaient adopté cette posture. Cependant, Beam refuse. Il a le courage d’exiger que les gens acceptent qu’il soit un artiste autochtone ayant des préoccupations contemporaines.

Éperonné par les réactions à son art, qui vont de la perplexité à l’hostilité agressive, Beam produit un corpus qui va à l’encontre des attentes du public à l’égard des artistes autochtones. Avec des œuvres rigoureuses, visuellement denses et monumentales, telles que Exorcism (Exorcisme), 1984, il s’en prend aux normes établies du monde de l’art. Lors de l’exposition d’Exorcisme au Thunder Bay National Exhibition Centre and Centre for Indian Art (aujourd’hui la Thunder Bay Art Gallery) l’année de sa création, Beam encourage le public à participer à la création de l’œuvre en lançant une hache de guerre sur sa surface. Faire un pied de nez à l’élite déterminant le bon goût, qui ne sait pas apprécier ou embrasser la validité de son expression en tant qu’artiste visuel, devient un thème central dans nombre de ses peintures et de ses gravures.

Malgré ces relations difficiles, en 1986, le MBAC acquiert The North American Iceberg (L’iceberg nord-américain), 1985. Beam raconte que le musée négocie âprement et que l’œuvre est vendue pour 16 000 dollars, soit un peu plus d’un quart du prix demandé de 60 000 dollars. Néanmoins, c’est la première fois qu’un objet d’art contemporain créé par un artiste autochtone, qui s’identifie comme tel, est acheté pour la collection d’art contemporain du musée.

Beam décrie plus tard cette transaction, reprochant au MBAC d’avoir fait un acte politique en acquérant une œuvre de « Carl l’Indien » et non de « Carl l’artiste ». Il se sent utilisé :

Je me sens vraiment dupe. À ce moment-là, j’ai ressenti une certaine fierté, mais je sais qu’on s’est servi de moi à des fins politiques. Les artistes autochtones, en tant que personnes citoyennes du Canada et créatrices d’art, ont exercé une forte pression sur le Musée des beaux-arts. Notre argument était que quelqu’un comme Norval Morrisseau ne fabrique pas des artefacts destinés à un musée ethnologique, mais qu’il est un peintre canadien important. Ils ont donc acheté une œuvre d’un artiste autochtone – moi – pour nous faire taire, et à l’époque cela a marché. Ils en ont acheté quatre ou cinq autres seulement après avoir réalisé que c’est pire de n’avoir qu’une seule œuvre d’art autochtone que de ne pas en avoir du tout. Je peux en témoigner. Leur collection compte maintenant une douzaine d’artistes autochtones, mais ce n’est pas un grand acte de bonne foi.

En effet, peu d’acquisitions suivent celle de Beam. En 1990, on compte seulement six artistes autochtones parmi les 780 achats d’œuvres d’art canadien. Néanmoins, l’acquisition de L’iceberg nord-américain reste un moment décisif dans l’histoire de l’art canadien et marque le début d’une relation plus équitable entre l’élite du monde de l’art et la création autochtone.

Remise en question des systèmes de connaissances occidentaux

La distanciation temporelle est le modèle utilisé pour évincer les Autochtones de la réalité contemporaine, nous réduisant à des pièces de musée. Elle est à l’origine de nombreux problèmes. Si l’on fait croire que les Indien·nes vivent dans un temps inauthentique, que ces personnes n’appartiennent pas au présent et sont en dehors de notre époque, il devient facile de prétendre que nous n’avons pas de véritable droit sur nos terres dans le monde actuel. Mais je sais que je vis à la même époque que n’importe qui d’autre, que je ne suis pas un vestige de l’âge de pierre. Dans mes peintures, je montre que nous vivons toutes et tous dans un temps cyclique, avec des choses qui s’estompent et qui disparaissent. Je place le contemporain dans une boîte et lui donne une certaine distance.

—Carl Beam, 1990

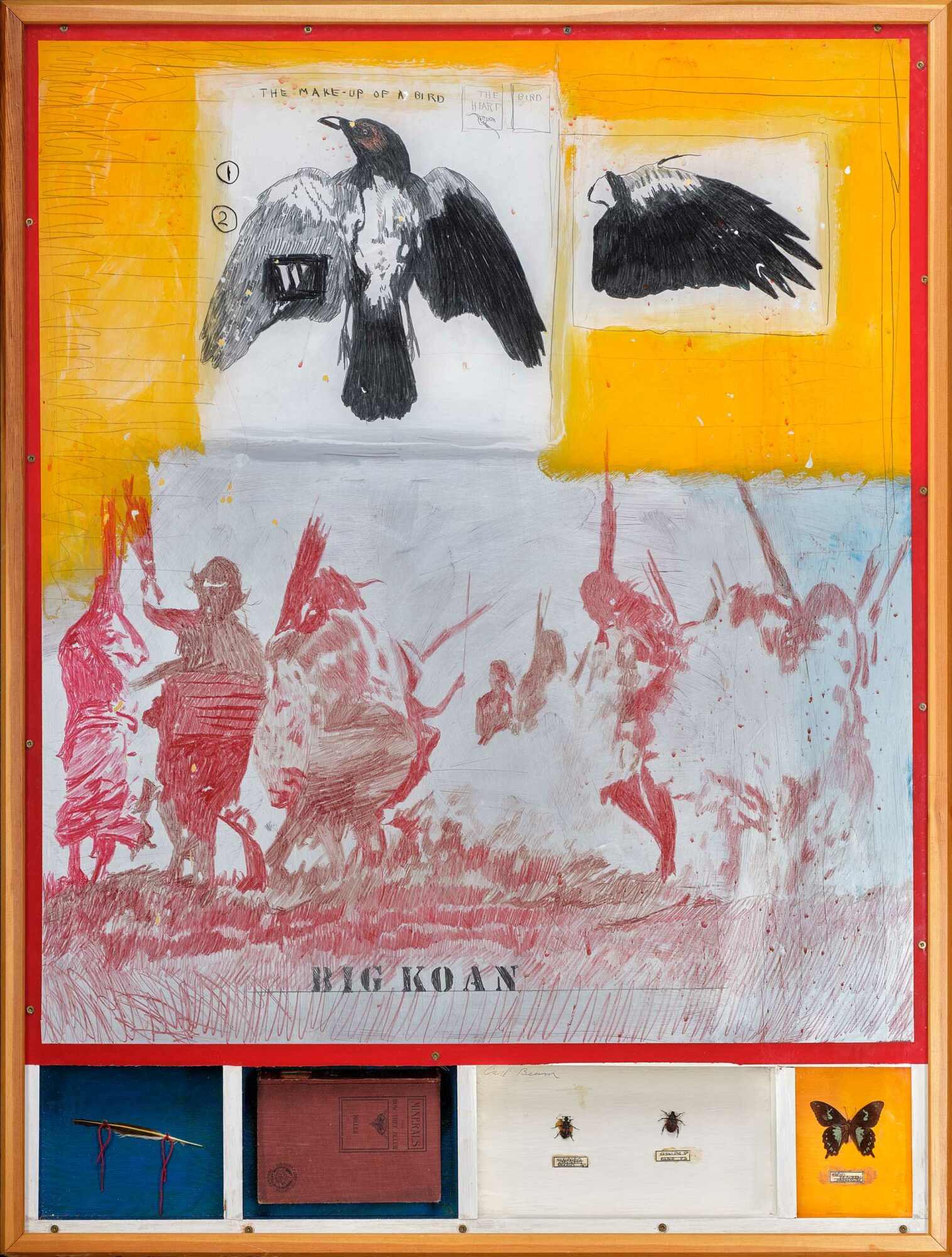

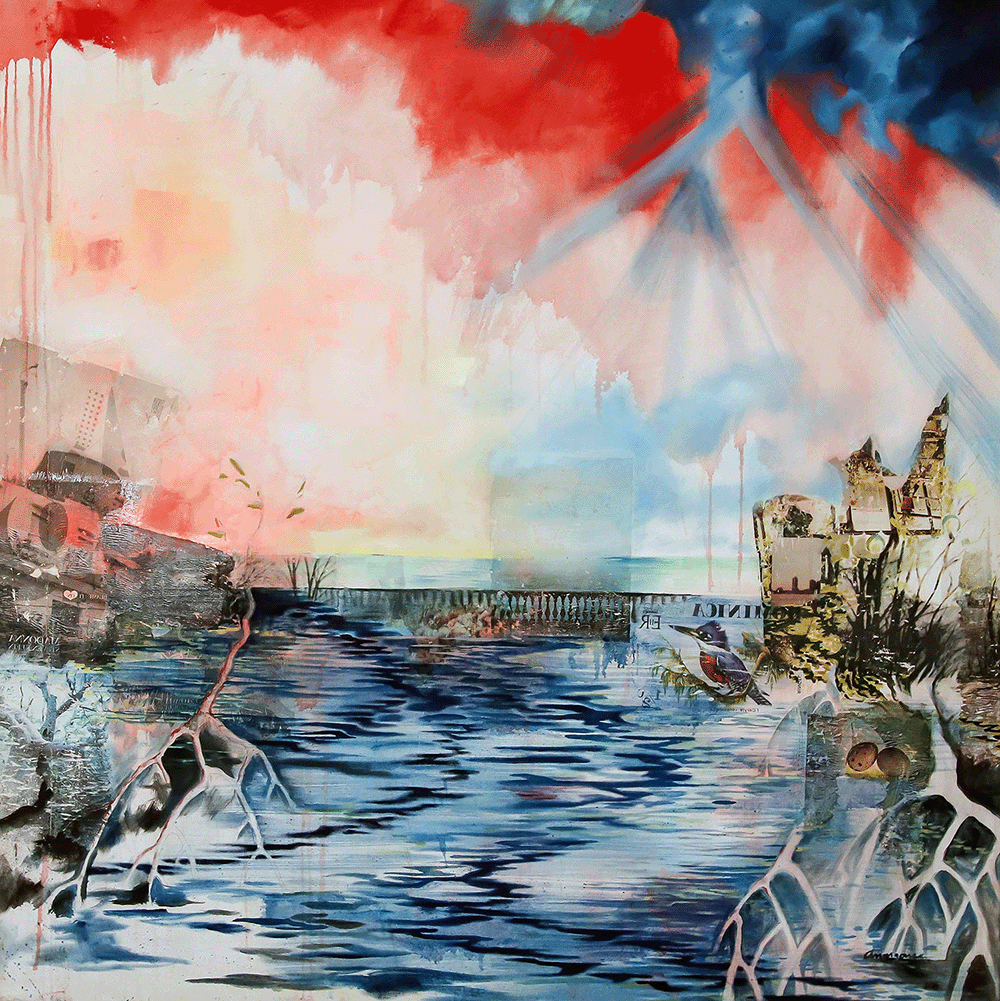

Le temps – comment il est perçu, vécu et utilisé comme outil de colonisation – est un élément central de l’œuvre de Beam. Adoptant les langages contemporains du pop art, l’artiste refuse d’être enfermé dans une case. Avec des collages comme Big Koan (Grand koan), 1989, Beam juxtapose des objets, des textes et des images de différentes époques, offrant au public un portail visuel par lequel il peut voyager entre les périodes historiques, les zones temporelles et les mondes imaginatifs.

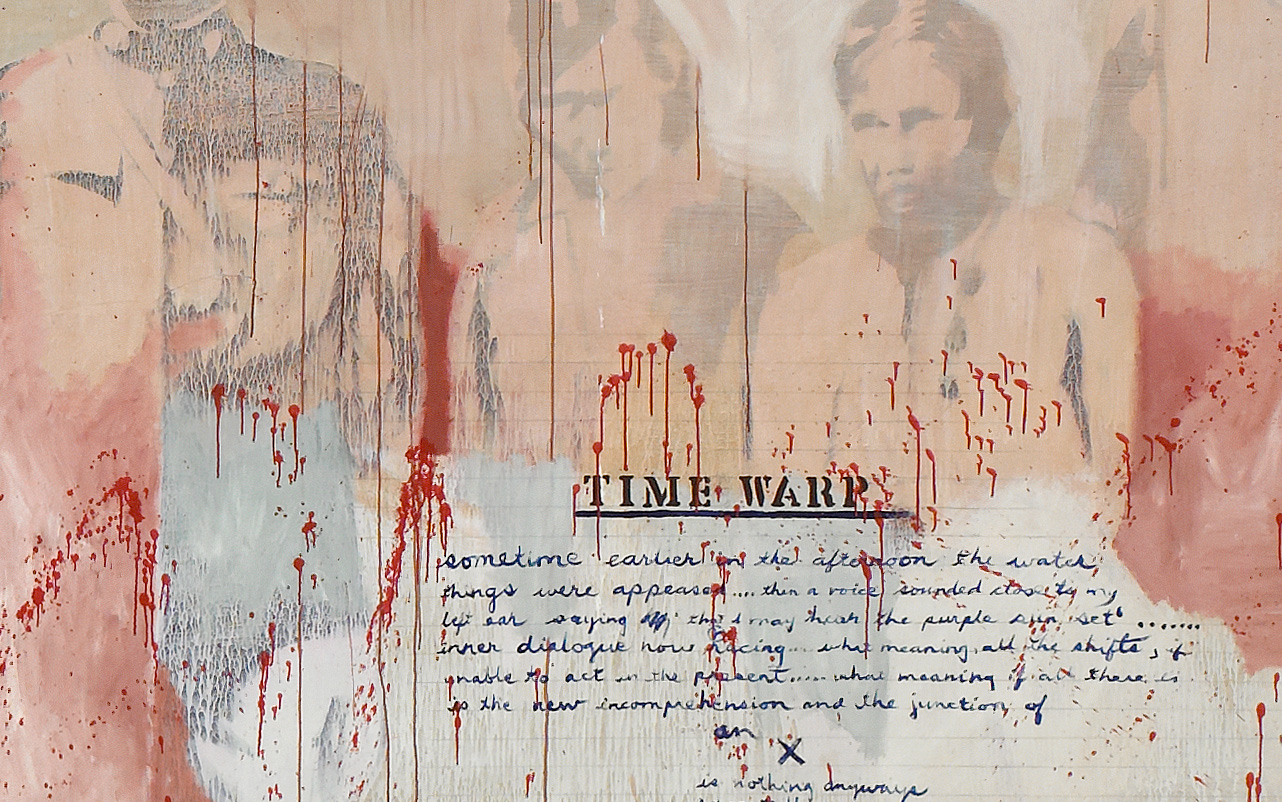

Beam se sent limité par le rationalisme occidental européen et sa conception linéaire du temps. Son engagement envers l’idée que le temps est cyclique – ce qui est lié à des phénomènes récurrents, tels que les habitudes façonnées par les changements saisonniers – nourrit sa critique des systèmes occidentaux de pensée et de l’impact du colonialisme sur les modes de connaissances autochtones. Dans des œuvres monumentales telles que Time Warp (Une brèche dans le temps), 1984, il résiste à la linéarité en juxtaposant des images et des textes qui englobent conceptuellement le passé, le présent et le futur dans une même composition, qui agit alors, comme l’écrit le conservateur Greg A. Hill, « comme une œuvre pénétrable en ce sens qu’elle permet au [public] d’y entrer mentalement par différents points ». Mesurant 3,04 mètres sur 12,2 mètres, Une brèche dans le temps est l’œuvre la plus imposante de Beam à l’époque.

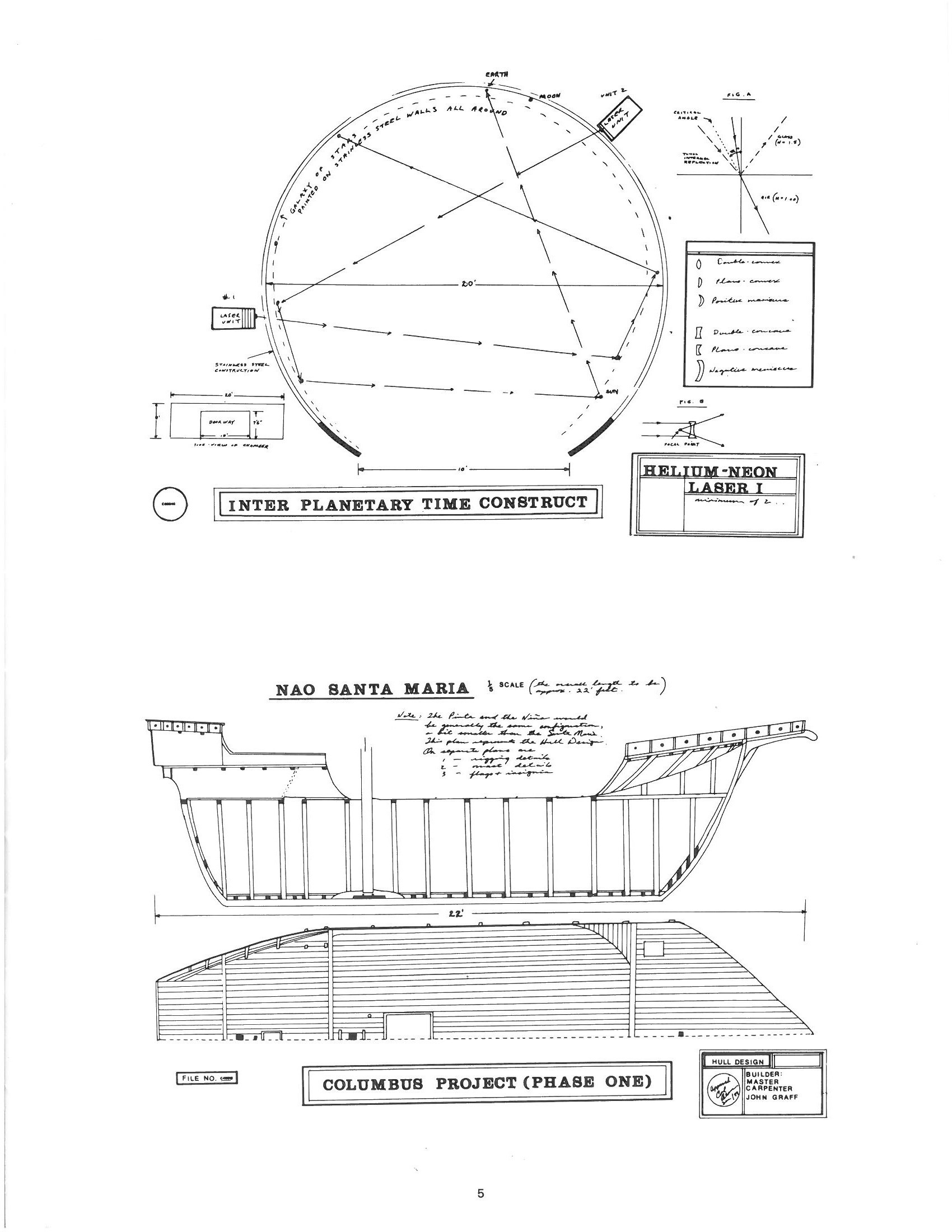

En 1988, à la veille du 500e anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb sur l’île de la Tortue et à la suite de la réunion qui se tient à l’école secondaire Garnier, Beam pousse plus loin sa critique des systèmes occidentaux de connaissances en se penchant sur les effets tragiques du colonialisme sur les nations autochtones du continent, un sujet sur lequel il reviendra tout au long de sa carrière. Cette étude donne naissance à The Columbus Project (Le projet Christophe Colomb), 1988-1992, un projet de quatre ans exploitant différents moyens d’expression, notamment la peinture, l’émulsion photographique sur toile et des eaux-fortes grand format.

Alors qu’Une brèche dans le temps remet en question les concepts liés au temps, Le projet Christophe Colomb vise la notion de « découverte » et son impact sur la façon dont les histoires sont écrites – souvent en dénigrant les connaissances et les systèmes de croyances autochtones de la période pré-contact. Avec Le projet Christophe Colomb, Beam veut soulever l’idée que « le contact entre l’Ancien et le Nouveau Monde ne pouvait plus être célébré comme une découverte triomphale », mais qu’il marque au contraire le prélude à des siècles de génocide et d’anéantissement culturel des populations autochtones des Amériques. Ainsi, Beam établit par exemple un lien direct entre le rationalisme et les abus sexuels de même que culturels dont lui et d’autres ont été victimes dans les pensionnats autochtones en raison de politiques gouvernementales destructrices.

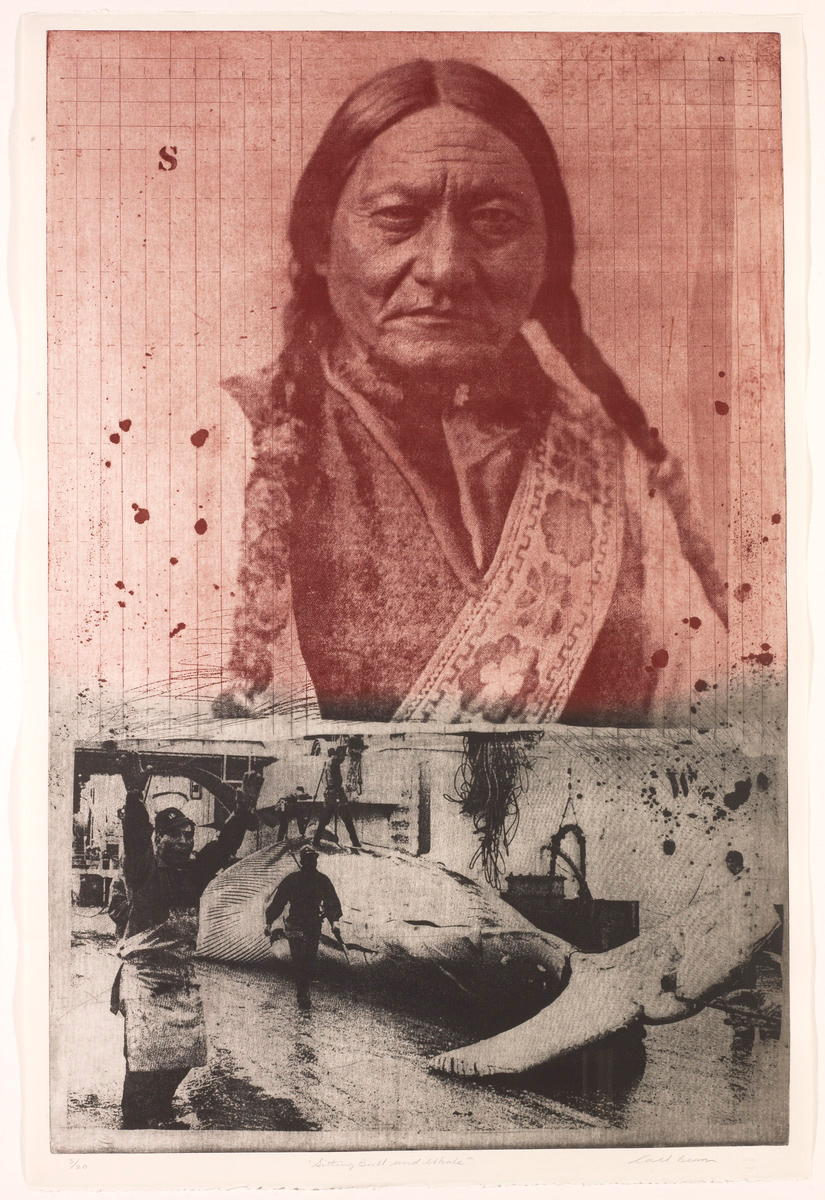

Comme Une brèche dans le temps, Le projet Christophe Colomb juxtapose des images apparemment disparates dans des combinaisons souvent radicales, comme dans Sitting Bull and Whale (Sitting Bull et baleine), tirée de The Columbus Suite (La suite Christophe Colomb), 1990. La stratégie de Beam consiste à créer un champ d’images composé de divers signes qui ne peuvent pas être lus de manière simplement rationnelle. À la place, il invite son public à confirmer lui-même toutes les associations qui interviennent lors de la « lecture » de son œuvre. Beam exprime son mépris pour les instruments de domination coloniale en implorant les personnes spectatrices de tirer leurs propres significations de ses œuvres, laissant ainsi place à la coexistence d’une variété de systèmes de pensée et d’expériences temporelles.

Préoccupations écologiques

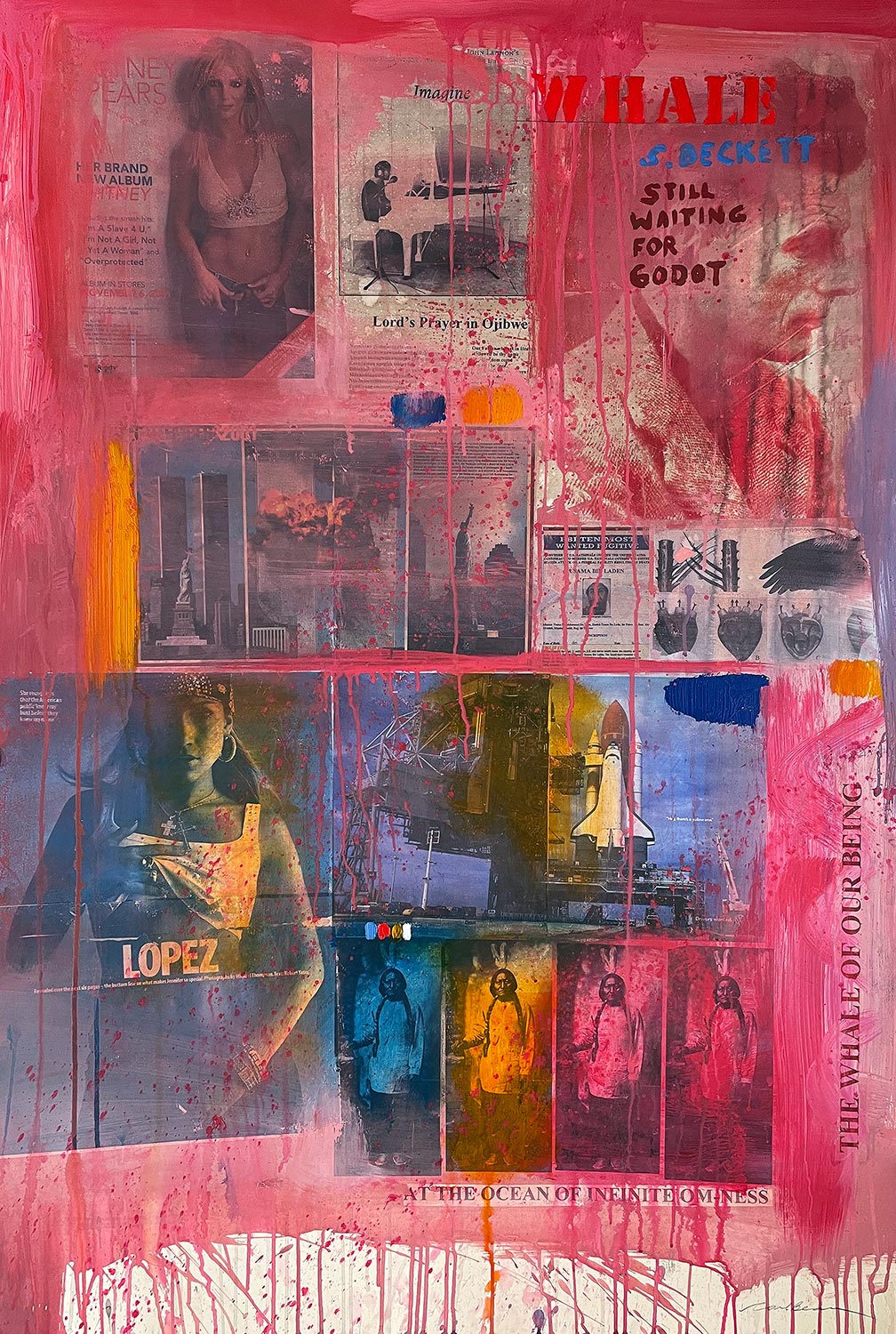

Beam assume son rôle de critique social sur des sujets qui vont au-delà des questions autochtones, comme la lutte pour l’autoreprésentation, les effets du colonialisme, le privilège des systèmes occidentaux de connaissances et la tragédie du système des pensionnats. Il est tout autant passionné par l’environnement et critique la façon dont les écologistes de l’époque semblent se considérer en dehors de la nature partagée, que ce soit du point de vue de la causalité ou de l’expérience. Par des séries comme The Whale of Our Being (La baleine de notre être), 2001-2003, il s’intéresse à l’étude de l’interconnexion des événements mondiaux en tant que prolongements de ce qu’il appelle les « écologies microscopiques ».

En outre, il ne fait pas de distinction entre le micro et le macro; un environnement, insiste-t-il, n’est pas « là-bas », séparé des écologies qui constituent la microbiologie d’une personne ou du corps politique d’une communauté ou d’une nation. Son environnement est holistique, englobant le présent, le passé et l’avenir. Pour Beam, l’ensemble de la création revêt un caractère sacré qu’il honore à la fois en tant qu’être humain et en tant qu’artiste. Il s’intéresse aussi bien aux forêts de pins qu’aux grandes baleines. Il voit dans le sort de la baleine une métaphore de la fragile interdépendance des mondes humain et non humain où, comme il le dit, « ce qui arrive à la baleine nous arrive aussi ». Favoriser un environnement durable est, pour Beam, un acte de foi qui nécessite une action. Il s’élève contre l’utilisation de produits chimiques qui, selon lui, affectent de manière disproportionnée les pauvres et les minorités et ont un impact négatif sur l’écosystème naturel. Il demande à celles et ceux qui ont à cœur la protection de l’environnement et la durabilité écologique d’agir de manière à favoriser un changement positif pour tout le monde.

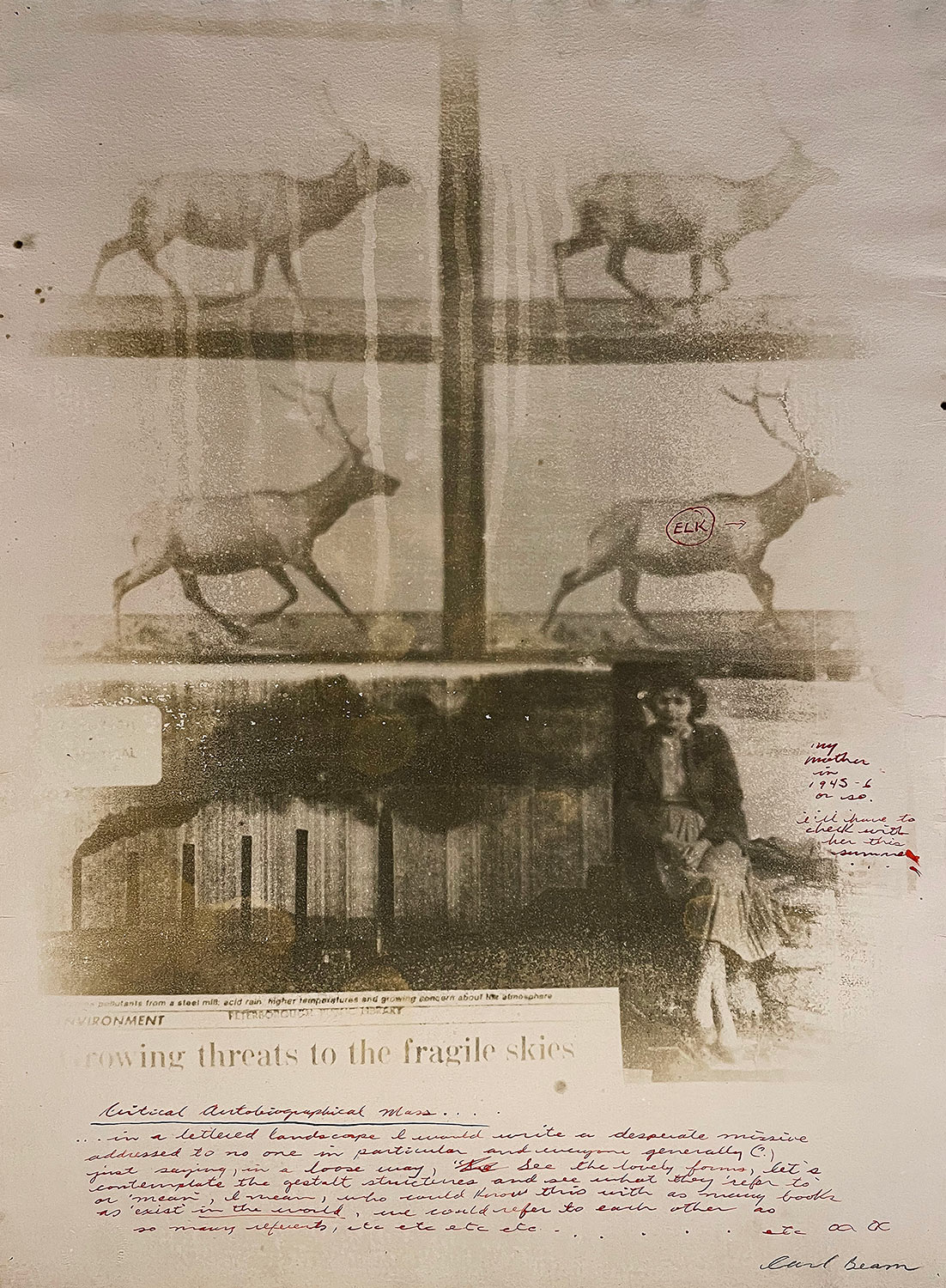

L’art de Beam est imprégné de champs d’images comportant, notamment, des photographies d’hommes en combinaison hazmat avec le texte « Growing threats to the fragile skies [Menaces croissantes pesant sur la fragilité du ciel] », comme dans Critical Autobiographical Mass (Masse autobiographique critique), s.d.; des coupures de presse sur la dioxine voisinant des photos mécaniques d’Eadweard Muybridge (1830-1904) de wapitis qui courent, encore comme dans Masse autobiographique critique; et des images d’Hiroshima ainsi que d’autres catastrophes de guerre, comme dans Columbus Chronicles (Les chroniques de Christophe Colomb), 1992. En juxtaposant des images de désastres écologiques, Beam pointe du doigt leurs causes humaines. Il estime que la séparation entre l’être humain et la nature est le résultat d’un orgueil démesuré qui pense que le savoir et le contrôle de l’être humain sont suprêmes, que le monde naturel est à part et qu’il est donc légitimement soumis à nos désirs.

Il critique aussi ouvertement la société de consommation marchande. Sa réflexion sur la marchandisation – une écologie à part entière – se poursuit dans une série d’estampes et de peintures qui examine le culte de la célébrité. La consommation de l’individu, fondée sur une mode superficielle et une imagerie vide, est le thème de sa série Crossroads (Carrefours), 2003-2005, qui compte un ensemble de portraits de personnalités connues, d’Albert Einstein et James Joyce à Cindy Crawford et Jennifer Lopez. Une question morale est au centre de cette réflexion : quelle est la valeur du talent – créatif, artistique, musical – lorsqu’il est échangé contre des gains matériels? N’hésitant jamais à aborder des enjeux difficiles, Beam s’attaque de front aux problèmes planétaires dans son art.

Héritage et réception

Mon œuvre n’est que le témoignage personnel de ma traversée du temps. Une suite d’événements que j’ai dû vivre… pour que vous puissiez regarder ceci.

—Carl Beam, 1980

La vie et l’art de Beam sont guidés par une quête omnivore et urgente de connaissances, reflétant son impatience à faire évoluer le monde. Dans ses peintures, ses estampes et ses performances, il aborde des thèmes actuels et historiques qui, selon lui, n’ont pas été explorés auparavant en termes artistiques, ce qui permet aux créatrices et créateurs autochtones d’être reconnu·es comme artistes contemporain·es dans les dialogues nationaux.

Beam pense qu’en tant qu’artiste, il est moralement impératif pour lui et son public d’interagir avec les mythes nationaux et de les déconstruire. Il se sent responsable de mettre en lumière les parties en lambeaux ainsi que celles à réparer, d’en supprimer d’autres et d’ajouter des mythologies lorsque cela s’avère nécessaire. À cette fin, Beam joue un rôle essentiel dans l’ouverture du dialogue sur les pensionnats au Canada, dans la présentation d’excuses nationales aux personnes survivantes et dans l’évolution vers une éventuelle réconciliation des nations divisées. Toute une génération a grandi en contemplant ses œuvres dans les musées et galeries d’art du pays et, ce faisant, s’exprime plus ouvertement sur le racisme et l’inégalité. C’est pour cette raison que l’œuvre de Beam intitulée Burying the Ruler (L’enterrement de la règle), 1992, est choisie pour être l’image centrale de la couverture du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation en 2015.

Bien que son art exige une observation réfléchie, l’un de ses aspects remarquables est qu’il invite les personnes spectatrices à découvrir la forme du sens, de la connaissance, du temps et de l’histoire. Des collages tels que Time Dissolve (Dissolution du temps), v.1992, obligent le public à regarder à travers une lentille non linéaire pour déchiffrer la signification des signes et symboles devant lui. Beam présente ses compositions comme des emblèmes d’une autre façon d’acquérir et d’exprimer la connaissance – une façon obtenue par une interaction visuelle intensément personnelle. Cette approche unique de la création artistique permet aux personnes non autochtones d’interagir avec des histoires d’injustices, d’atrocités, d’effondrements écologiques, de génocides et d’échecs du colonialisme sans se sentir blâmées, honteuses, culpabilisées ou jugées de quelque manière que ce soit. C’est un exploit incroyable. Pouvoir s’engager dans l’histoire telle que Beam la concevait est encore aujourd’hui très délicat. Mais l’artiste s’y est plongé le cœur en premier, comme un guerrier. En embrassant la capacité de l’art à provoquer un changement social, en s’armant d’intellect et de littérature, il s’est battu.

Aujourd’hui, plus de dix ans après sa mort, une nouvelle génération d’artistes autochtones n’a pas à lutter contre les attentes qui veulent que leur travail s’inscrive dans la lignée de l’école de Woodland. Mais un deuxième obstacle – que Beam trouvera vexant jusqu’à son dernier souffle – subsiste : les limitations systématiques que nous imposons aux possibilités de l’art autochtone dans ce pays. Tant que les artistes autochtones ne pourront pas faire partie de la communauté artistique nationale sans avoir à assumer le fardeau d’expliquer ou de satiriser leur propre culture par rapport à la culture canadienne dominante, son héritage ne sera pas pleinement réalisé.

Je suis reconnaissante envers mon père pour beaucoup, beaucoup de choses, y compris le fait qu’il a choisi de me garder près de lui et qu’il m’a éduquée à sa manière dans les domaines de l’art, de la couleur et de la peinture. L’art est le grand amour de ma vie, et mon père m’a ouvert la voie pour que je puisse exercer pleinement mon autonomie en tant qu’artiste au Canada. Je peux peindre ce que je veux. Je peux créer des œuvres en exploitant n’importe quel moyen d’expression, puis dire que c’est mon art, et les gens comprennent que c’est le cas. Personne ne m’a jamais dit : « Non, Anong, tu ne peux pas peindre de cette façon ». C’est à lui que je le dois.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements