Ottawa est une ville étonnante pour nombre de touristes qui la visitent pour la première fois. Son statut de capitale nationale attire le public qui recherche les édifices du Parlement, les monuments commémoratifs de guerre, les musées nationaux, les croisières sur la rivière des Outaouais et le canal Rideau, de même que bien d’autres installations culturelles. Mais les gens découvrent également une métropole aux caractéristiques étonnantes, géographiquement sise à un jet de pierre de la nature sauvage du nord et abritant une population diversifiée, instruite et multilingue. Ottawa est l’une des plus grandes villes au pays, mais son histoire et son développement sont peu connus de la plupart des Canadiennes et des Canadiens. Lieu de rencontre des peuples autochtones depuis des temps immémoriaux, Ottawa était une modeste colonie jusqu’à ce qu’elle soit choisie au hasard comme capitale nationale par une reine qui ne l’a jamais vue. Depuis, la croissance rapide du Canada au dix-neuvième siècle, les deux guerres mondiales et les vagues d’immigration ont laissé leur empreinte sur la ville, en même temps qu’elles ont dessiné le paysage culturel actuel.

La culture des Premières Nations de la région d’Ottawa

La ville d’Ottawa a vu le jour en raison de sa position géographique unique au confluent des rivières Gatineau, Rideau et des Outaouais – qui, avec leurs affluents, s’étendent sur des milliers de kilomètres – et aux abords des chutes de la Chaudière, résultant d’une faille géologique. Cette région est le territoire ancestral des peuples algonquins (Anishinabeg) depuis des millénaires. Lors de leurs déplacements saisonniers, ils séjournent dans des campements d’hiver dans les hautes terres éloignées de part et d’autre de la rivière des Outaouais, connues par les Anishinabeg sous le nom de Kichi Sibi, et dans des camps de pêche et de commerce en été aux embouchures des divers affluents. Ces activités transitoires ont généré un nombre limité d’artéfacts culturels identifiables dans la région d’Ottawa-Gatineau, où n’ont survécu que quelques représentations pictographiques dispersés sur les sites du lac Mazinaw et du Rocher à l’Oiseau, dans le cours supérieur de la rivière des Outaouais ou ailleurs dans l’est de l’Ontario. D’autres artéfacts ont pu être effacés sous l’action des inondations, de l’érosion ou de l’activité humaine. On connaît peu de choses à propos des artistes qui les ont créés, mais ils peuvent avoir été produits dans des contextes de rituels et revêtir une signification spirituelle.

Outre les pictographes, l’expression culturelle du peuple anishinabeg se manifeste également par la décoration de vêtements et d’autres objets. Les motifs géométriques peuvent avoir une signification profane, voire intime, mais ils sont également susceptibles de remplir des fonctions sacrées ou religieuses. Les femmes créent des vêtements, tressent des paniers, sculptent des outils et fabriquent des poteries d’argile. Leur art, souvent complexe, est d’une grande beauté. Les motifs autochtones ont survécu au contact avec les Européens, tandis que les matériaux autochtones (piquants et pigments, ornements en cuivre, coquillages) ont été progressivement remplacés par des produits fabriqués en Europe (perles, argent, boutons). Les savoirs traditionnels sont manifestes dans des œuvres comme Wigwemod (récipient en écorce) [récipient avec scène de sucre d’érable], v.1925, d’un artiste anonyme, ainsi que Tikinagan (porte-bébé), 1962, de Lena Nottaway.

Bien que les Anishinabeg se déplacent au fil des saisons, certains endroits de la région revêtent une importance particulière. Les chutes de la rivière des Outaouais, connues des peuples autochtones sous le nom d’Asticou et aux abords desquelles sied maintenant la ville d’Ottawa, ont toujours été considérées par les Anishinabeg comme un lieu sacré où les chamans et les guerriers exercent des pratiques spirituelles, telle que la quête de vision, et cultivent une relation harmonieuse avec les forces de la nature au moyen d’offrandes.

En 1613, Samuel de Champlain rencontre les Algonquins lors de sa remontée de la Kichi Sibi, un terme qui signifie « grande rivière » en algonquin. Les premiers contacts ont une conséquence immédiate : les explorateurs français rebaptisent les chutes « Chaudière », un nom encore en usage aujourd’hui. Sans compter que Champlain a publié des cartes documentant son exploration du fleuve. Bien que la colonisation européenne ait commencé dans la vallée du fleuve Saint-Laurent, les Algonquins ont continué à habiter la vallée de l’Outaouais. Aujourd’hui, leur descendance perpétue les traditions culturelles et artistiques ancestrales, au sein des deux plus grandes collectivités étant la Première Nation algonquine de Pikwàkanagàn (Golden Lake, Ontario) et la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (Maniwaki, Québec).

1613-1763 : Les débuts de la colonisation européenne

Après son voyage à l’intérieur de l’Amérique du Nord en 1613, Samuel de Champlain renomme la Kichi Sibi « rivière des Outaouais », d’après un terme anishinabeg qui signifie « échanger ». C’est un nom pertinent car la ville d’Ottawa a été, et continue d’être, un lieu d’échange de pensées et de pratiques entre des peuples d’origines, de langues et de croyances religieuses différentes.

L’époque de la colonisation française au Canada, qui s’ouvre au début des années 1600, a peu de répercussions sur la région d’Ottawa. Aux dix-septième et dix-huitième siècles, la grande rivière constitue la voie d’accès à l’intérieur du continent pour les commerçants de fourrures et les expéditions militaires françaises. Les prêtres cherchaient également à convertir les peuples autochtones au christianisme. On ne connaît aucun établissement permanent du dix-septième siècle et il existe peu de documents visuels de la vallée de l’Outaouais. Cependant, en 1632, Champlain publie à Paris des gravures très stylisées, dont l’une représente quatre Algonquins rencontrés sur le lac Huron. Mais les cartes et les dessins originaux de Champlain n’ont pas survécu. À proprement parler, les représentations visuelles les plus connues des interactions entre les Français et les Premiers Peuples sont celles créées par l’artiste Louis Nicolas (1634-après 1700) entre 1664 et 1675, telle que Portrait d’un Illustre Borgne, s.d.

Les guerres franco-iroquoises de la fin du dix-septième siècle (parfois appelées guerres des castors), qui opposent la Confédération des Haudenosaunee (Iroquois) aux Algonquiens du Nord et à leurs alliés français, limitent considérablement l’ampleur de la colonisation française. La Grande Paix de Montréal est signée entre les deux parties en 1701 et, dès lors, la colonie française prend de l’expansion. L’établissement de la Compagnie de la Baie d’Hudson en Angleterre en 1670 pour le commerce des fourrures de même que son développement vers le sud, vers les Grands Lacs et le bassin versant de la rivière des Outaouais, ont également une incidence sur les habitudes commerciales des Autochtones.

Au dix-huitième siècle, les colons britanniques vivant sur le littoral atlantique commencent à empiéter sur la région des Grands Lacs inférieurs et du fleuve Saint-Laurent. Les Français, à leur tour, construisent une série de forts pour défendre leurs territoires. Au fur et à mesure que les conflits européens se déploient en Amérique du Nord, les peuples autochtones y sont entraînés. La conquête de la Nouvelle-France en 1760, pendant la guerre de Sept Ans, permet à la Grande-Bretagne de prendre le contrôle de l’est de l’Amérique du Nord. Le traité de Paris de 1763 affirme la souveraineté britannique. Bien que la France cède son pouvoir, les colons francophones restent, poursuivant leur culture de la terre, le commerce des fourrures et la pratique de leur foi catholique.

La fin de la guerre a aussi de l’importance pour les peuples autochtones. Dans la Proclamation royale de 1763, George III établit des principes pour la négociation de futurs traités avec les peuples autochtones et déclare que toutes les terres situées à l’ouest des Appalaches leur sont réservées. Parce qu’elle impose des limites à la colonisation, la proclamation suscite la colère des colons américains et devient l’une des causes de la Révolution américaine de 1775. Malgré les guerres, les maladies et les menaces à leur mode de vie, les peuples anishinabeg continuent à vivre sur leurs territoires ancestraux, même si la colonisation européenne progresse.

1763-1815 : Règlement de l’après-guerre, bureaucratie et souvenirs

Le traité de Paris de 1763 confère à la Grande-Bretagne un pouvoir incontesté dans l’est de l’Amérique du Nord. Les officiers militaires britanniques, formés à la représentation topographique, explorent l’intérieur du continent pour le cartographier, placer une garnison dans les forts et mieux comprendre le territoire qu’ils contrôlent désormais. Ces officiers administrent les colonies nouvellement conquises et travaillent avec les Premières Nations dans le cadre de la Proclamation royale de 1763. L’un d’entre eux, l’officier de l’Artillerie royale Thomas Davies (v.1737-1812), reçoit des cours d’art lors de sa formation à l’Académie militaire royale de Woolwich, en Angleterre, ce qui lui permet de réaliser des dizaines d’esquisses et des dessins topographiques d’une grande précision, qui font office de documents de renseignement. Comme d’autres officiers britanniques, Davies est relié au monde de l’art anglais et connaît les théories et pratiques esthétiques de l’époque.

Après la Révolution américaine (1775-1883), la Grande-Bretagne renforce son contrôle sur ses colonies (y compris ce qui deviendra plus tard le Canada), aidée par un afflux de loyalistes de l’Empire-Uni provenant des États-Unis. Au cours des décennies suivantes, de nombreux Américains cherchent également à faire fortune au nord de la frontière, notamment dans la vallée de l’Outaouais. Les chutes de la Chaudière, qui offrent des possibilités commerciales pour des moulins à scie exploitant les forêts vierges de la vallée de l’Outaouais, attirent le Néo-Angleterrien Philemon Wright. Sa famille, accompagnée de cinq autres – dont celle d’un Noir libre nommé London Oxford –, cultive la terre dans la région à partir de 1800. La colonie qu’ils ont créée, connue sous le nom de Wright’s Town (aujourd’hui la ville de Hull), s’est rapidement développée. La grande majorité des nouveaux arrivants sont blancs, ainsi qu’anglophones et la communauté noire demeure relativement restreinte jusque dans les années 1880.

Les fonctionnaires coloniaux et leurs familles participent aussi aux activités artistiques de la région, en collectionnant des œuvres d’artistes autochtones, notamment des vêtements et des ouvrages de vannerie ou en piquants de porc-épic, et en créant leurs propres œuvres. Si les ingénieurs et les arpenteurs de l’armée produisent des images à des fins officielles, nombre de leurs œuvres deviennent, en fait, des souvenirs de leur séjour en Amérique du Nord. La majorité d’entre elles sont des aquarelles, une technique artistique peu encombrante, popularisée à la fin du dix-huitième siècle, en Angleterre. Les chutes d’eau de l’Amérique du Nord fascinent tout comme elles effraient et bien que les chutes du Niagara soient l’une des plus grandes merveilles du continent, d’autres sites, dont les chutes de la Chaudière, inspirent les artistes tout au long du dix-neuvième siècle.

Avant de quitter le Canada en 1791, Davies peint View of the Great Falls on the Ottawa River, Lower Canada (Vue des grandes chutes de la rivière des Outaouais, au Bas-Canada), 1791, une représentation minutieuse de la nature qui rassemble un groupe d’Autochtones, dont les boucles d’oreilles permettent de les identifier comme étant des Anishinabeg, soit des Outaouais ou des Ojibwés. De nombreux visiteurs coloniaux documentent la même scène au cours des décennies suivantes, celle des chutes de la Chaudière, dépeignant invariablement une nature sauvage où la puissance spectaculaire de la rivière est rendue dans toute sa splendeur et où les forêts environnantes s’étendent sur des distances ne semblant avoir aucune limite. Mais le paysage allait bientôt changer.

Déterminée à vaincre la France pendant les guerres napoléoniennes, la marine britannique exerce un blocus sur les ports européens à partir des années 1790 et est, à son tour, coupée des relations commerciales avec le reste de l’Europe. Cette situation a un double effet sur la région d’Ottawa. La Grande-Bretagne a besoin de bois pour entretenir son énorme flotte qui, à partir de 1806, provient des forêts de la vallée de l’Outaouais. Le blocus continental entrave aussi la libre circulation des navires américains et les États-Unis déclarent la guerre à la Grande-Bretagne en juin 1812, donnant lieu à un conflit de trois ans, connu sous le nom de guerre de 1812. Durant cette guerre, le gouvernement britannique prend la mesure de la vulnérabilité de ses colonies canadiennes et de la voie navigable du Saint-Laurent.

Après l’accord de paix de 1815, la Grande-Bretagne établit des vétérans militaires et leurs familles dans la vallée de l’Outaouais pour renforcer son emprise sur les colonies, croyant à tort que les traités du dix-huitième siècle ont mis fin aux revendications des Anishinabeg sur les territoires. En outre, le gouvernement britannique projette la construction d’un canal reliant la rivière des Outaouais au lac Ontario, par la rivière Rideau. Cette construction, fondamentale pour la croissance de la future métropole, allait changer irrémédiablement la région.

1815-1854 : La construction du canal et la création de Bytown

Lord Dalhousie, gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique de 1820 à 1828, entreprend en 1821 une tournée du Haut-Canada, incluant un voyage le long de la rivière des Outaouais. Son dessinateur officiel, John Elliot Woolford (1778-1866), réalise plusieurs scènes des chutes de la Chaudière. Conscient de l’importance stratégique de la région, Dalhousie porte un intérêt particulier au futur emplacement du canal Rideau.

La construction du canal est confiée au colonel John By (1779-1836), ingénieur royal, qui arrive dans la région en 1826. Un an plus tard, le lieu d’établissement qui allait devenir Ottawa est nommé Bytown en son honneur. By était également artiste et une lithographie réalisée d’après un croquis au crayon qui lui est attribué représente une scène des chutes de la Chaudière dans laquelle les personnages – de type dessin-allumette –, se frayant un chemin parmi les rochers escarpés, semblent minuscules. Les chutes témoignent de la puissance de la nature, mais l’ingéniosité humaine allait bientôt dompter la rivière.

Les Premières Nations, qui avaient joué un rôle clé dans le maintien de l’hégémonie britannique au Canada, sont rapidement déplacées. Les Anishinabeg ont tenté de protéger leurs terres traditionnelles lors des négociations avec le gouvernement colonial, mais n’ont réussi qu’à obtenir de minuscules réserves, notamment à Kitigan Zibi en 1845 et à Pikwàkanagàn en 1873. Pendant ce temps, les colons d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande affluent. La construction d’un pont sur la rivière des Outaouais pour relier le Haut et le Bas-Canada a commencé en 1825. Lorsque le canal Rideau est inauguré en 1832, il permet de rejoindre Kingston sur le lac Ontario. De plus, cette nouvelle route vers le Haut-Canada et les Grands Lacs fait en sorte que les militaires ne dépendent plus uniquement du fleuve Saint-Laurent.

Le village de Bytown devient central pour le commerce du bois. Relié par bateau à vapeur à Montréal et à Kingston, la route du canal attire les artistes militaires et les fonctionnaires britanniques qui voyagent pour découvrir et documenter le territoire. Au début des années 1840, Bytown fait partie intégrante de la Tournée du Nord, un parcours dont l’itinéraire passe essentiellement par la ville de Québec, les chutes du Niagara, les rivières Ottawa et Rideau, pour revenir par le fleuve Saint-Laurent ou par la ville de New York.

Les œuvres réalisées par les arpenteurs-artistes civils constituent des témoignages éloquents de la notion européenne de progrès. Si les chutes de la Chaudière ne cessent de susciter l’intérêt des artistes, beaucoup représentent aussi le canal, en particulier ses écluses et ses barrages, car il est considéré comme l’une des plus impressionnantes réalisations d’ingénierie au monde. Les aquarelles de John Burrows (1789-1848) sont parmi les documents officiels les plus captivants que l’on puisse voir : Bridges Erected Across the Ottawa River at the Chaudière Falls [Truss Bridge] (Ponts construits sur la rivière des Outaouais aux chutes de la Chaudière [pont en poutre à treillis]), après 1827, démontre une maîtrise du dessin et de la perspective, ainsi qu’une approche esthétique allant au-delà du simple dessin d’ingénierie, avec personnages et chariot pour donner une idée de l’échelle. On doit à l’arpenteur – au nom semblable – Thomas Burrowes (1796-1866) de belles scènes saisies le long du canal, ainsi que des vues des établissements et des fermes de la région, qui correspond aujourd’hui à l’est de l’Ontario.

Les œuvres des officiers de la garnison militaire établie sur Barrack Hill et des quelques officiers stationnés à Bytown sont les plus prépondérantes de cette période de l’histoire de l’art d’Ottawa. Cependant, contrairement à d’autres villes de garnison comme Halifax, Toronto ou Québec, l’établissement militaire d’Ottawa ne s’est aucunement investi dans le développement de la scène artistique, par exemple, par l’organisation d’expositions d’art, ainsi que la commande d’œuvres à des artistes locaux et de reproductions de vues de la région.

Au milieu des années 1830, Bytown compte 1 300 habitants, mais ils sont près de 7 000 en 1851. À la recherche de sujets de paysages qui pourraient être commercialisés, des artistes professionnels de Montréal, de Québec et même des États-Unis commencent à arriver, notamment Robert Bouchette (1805-1879) dans les années 1820, Godfrey Frankenstein (1820-1873) dans les années 1840 et Cornelius Krieghoff (1815-1872) dans les années 1850. À l’exception notable de Robert Auchmuty Sproule (1799-1845) et de William S. Hunter Sr. (actif 1836-1853), aucun de ces artistes n’est impliqué dans le développement culturel de la ville. Dès 1836, Hunter passe une annonce dans la Bytown Gazette en tant que peintre et professeur de musique. On sait peu de choses de ses œuvres, mais six de ses peintures à l’huile représentant des paysages locaux figuraient dans l’exposition d’art de 1853 du Bytown Mechanics’ Institute. Pour sa part, Sproule, peintre miniaturiste et maître de dessin, annonce un cours de dessin en soirée chez lui, à Upper Town, en 1844, et offre de « produire de bons portraits en miniature ».

Le fils de William S. Hunter, William Stewart Hunter Jr. (1823-1894), devient également un artiste de renom. En 1855, il publie l’ouvrage Ottawa Scenery, dans lequel figurent ses illustrations et celles son père. Des photographes s’installent aussi à Bytown, faisant concurrence aux miniaturistes, aux silhouettistes et aux portraitistes, et un daguerréotypiste arrive en mars 1844. Le premier studio de photographie permanent est établi en 1851 par Joseph Lockwood (1817-1859).

William S. Hunter Sr. est le premier parmi bien d’autres à proposer d’enseigner le dessin et la peinture. Des annonces pour des cours de dessin et des écoles d’art paraissent dans les journaux de Bytown durant cette période et plusieurs de ces cours sont offerts par des femmes artistes. Pour ces dernières, alors que les restrictions sociales du dix-neuvième siècle limitent leurs perspectives d’emploi en dehors du mariage, des activités telles que la musique, la broderie et le dessin sont considérées comme acceptables. Des académies privées offrent cette formation jusque dans les années 1850 et les élèves participent probablement à ce qui semble avoir été la première exposition publique d’œuvres d’art de la ville, organisée par Burrows en août 1846. De telles expositions sont alors courantes dans toute l’Amérique du Nord britannique et donnent souvent l’élan à des projets artistiques plus sérieux.

À la fin des années 1840, quatre communautés distinctes évoluent à Bytown : une communauté américaine (principalement des hommes d’affaires dans le commerce du bois), une classe marchande canadienne-française, une classe de marchands et propriétaires terriens britanniques, ainsi qu’une classe ouvrière composée de nombreux travailleurs et domestiques catholiques irlandais et français. Il n’y a aucune source qui démontre la présence de servitude domestique noire au milieu du dix-neuvième siècle, ni d’autres communautés de minorités visibles.

La vie intellectuelle s’accélère avec la fondation du Bytown Mechanics’ Institute en 1847, qui tient sa première exposition en août 1853, les œuvres d’art faisant partie de la variété des produits exposés. Le Collège de Bytown (aujourd’hui l’Université d’Ottawa), fondé en 1848, offre des cours de dessin linéaire et de dessin au lavis. La scène artistique de la ville comporte alors des mécènes, des écoles d’art et des organisations adaptées aux besoins d’une certaine classe de citoyens blancs, mais les artisans autochtones et ceux de la classe ouvrière pratiquent d’autres formes de création artistique, comme le perlage et les textiles, qui sont également des facettes reconnues de l’entreprise artistique coloniale.

En 1841, la province du Canada est formée en regroupant deux composantes : le Canada-Ouest (anciennement le Haut-Canada) et le Canada-Est (anciennement le Bas-Canada). La capitale provinciale n’est pas encore établie de façon permanente. Durant presque deux décennies, elle se déplace entre Kingston et Montréal, puis Toronto et Québec, pour revenir à Toronto, puis à nouveau à Québec. Pendant ce temps, Bytown connaît une croissance rapide grâce à la vigueur du commerce du bois et à l’augmentation du nombre de colons. En 1850, Bytown continue de se développer et, quelques années plus tard, la ville est renommée Ottawa.

1855-1880 : Ottawa, une capitale nationale

En 1851, la compagnie Bytown and Prescott Railway entreprend la construction d’un chemin de fer entre Bytown et Prescott, qui crée un nouveau lien entre Ottawa et le monde extérieur. Avec sa population croissante et son emplacement à la frontière entre le Canada-Est et le Canada-Ouest, Ottawa nourrit l’ambition de devenir la capitale permanente du Canada-Uni. Le succès de sa candidature allait déterminer le destin de la ville.

En 1854, l’artiste américain Edwin Whitefield (1816-1892) s’installe à Bytown et fait rapidement paraître deux grandes lithographies : l’une est une vue vers l’ouest depuis Barrack Hill jusqu’à la rivière des Outaouais et l’autre, une vue vers l’est en direction de la Basse-ville et du canal Rideau. Ces lithographies constituent un élément clé du mémoire que le conseil municipal d’Ottawa présente au ministère des Colonies, en 1857, dans le cadre de la compétition pour devenir la nouvelle capitale. La présentation est également accompagnée de l’ouvrage Ottawa Scenery (1855) de William S. Hunter Jr., ainsi que d’une carte préparée par l’ingénieur et artiste William S. Austin (1829-1898). Ces documents visuels ont peut-être contribué à persuader la reine Victoria de choisir Ottawa parmi un certain nombre de candidatures.

Ottawa devient la capitale de la Province du Canada le 31 décembre 1857 et, après une croissance rapide, devient la capitale du Dominion du Canada le 1er juillet 1867. L’incidence de cette nomination sur le développement artistique de la ville est considérable. Ottawa, qui n’était qu’une ville forestière isolée, devient le centre politique d’un pays qui finit par s’étendre sur tout un continent. Comme le fait remarquer l’historien John Taylor, la dichotomie entre Ottawa la ville et Ottawa la capitale surgit presque immédiatement – une situation qui persiste encore aujourd’hui et qui imprègne toutes les sphères de la vie urbaine, qu’elles soient politiques, sociales, économiques ou culturelles.

Le nouveau statut d’Ottawa permet d’accroître le soutien public envers la peinture, la sculpture et l’architecture, tout comme il suscite la venue d’un groupe de hauts fonctionnaires et de représentants vice-royaux instruits et sensibilisés à la culture, ainsi que d’artistes en quête de mécénat, de commandes et d’acheteurs. En 1859, la ville est transformée par le début de la construction des nouveaux édifices du Parlement, conçus par deux firmes d’Ottawa : Stent & Laver et Fuller & Jones. Une aquarelle réalisée par l’artiste montréalais James Duncan (1806-1881), qui a visité la ville à plusieurs reprises, représente les édifices du Parlement depuis la pointe Nepean qui est, encore aujourd’hui, le point de vue privilégié par les artistes. Alfred Worsley Holdstock (1820-1901), un autre peintre montréalais, est le premier parmi plusieurs autres à représenter non seulement la ville, mais aussi son arrière-pays. Ses aquarelles des vallées de la rivière Gatineau et de la rivière des Outaouais étaient très recherchées.

Les années 1870 sont marquées par un afflux de portraitistes en quête de commandes potentielles, le plus connu d’entre eux étant John Colin Forbes (1846-1925). Delos Cline Bell, artiste à la personnalité excentrique, exécute une composition allégorique insolite qui situe la colline du Parlement comme toile de fond d’une vision céleste romantique. Il semble que l’artiste torontois Lucius O’Brien (1832-1899), au milieu des années 1870, soit allé annuellement à Ottawa et dans les environs y faire des croquis. L’aquarelle Ottawa from the Rideau (Ottawa, vu de la Rideau), 1873, recompose une vue des berges de la rivière Rideau baignée de clarté et d’une chaude lumière. Lorsque l’Académie royale des arts du Canada (ARC) est créée en 1880, O’Brien en devient le premier président.

Parmi les membres de la fonction publique, transférée à Ottawa dans les années 1860, de nombreuses personnes manifestent de l’intérêt pour l’art. W. H. Cotton (1817-1877), membre du personnel du gouverneur général, est un aquarelliste accompli. Walter Chesterton (1845-1931), un architecte d’origine anglaise, peint de nombreuses vues de la ville. Ses collègues architectes John William Hurrell Watts (1850-1917) et Thomas Fuller (1823-1898) occupent tous deux des fonctions importantes dans la ville : Fuller, le concepteur de l’édifice du Centre du Parlement, devient l’architecte en chef du ministère des Travaux publics, alors que Watts devient l’architecte en chef d’Ottawa.

Le photographe William J. Topley (1845-1930) quitte Montréal pour revenir à Ottawa, en 1868, afin d’exploiter une succursale du Studio de photographie Notman, qu’il reprend à son compte en 1872. Le studio Topley joue un rôle clé dans la vie urbaine jusqu’en 1923. Au cours des décennies suivantes, d’autres photographes s’établissent également, notamment A. G. Pittaway (1858-1930), dont le portrait de Paul Barber et de sa famille est l’une des premières représentations visuelles de la petite communauté noire d’Ottawa.

La tenue d’exposition d’art est rare. James Wilson & Co. organise, à l’occasion, des expositions ou des ventes aux enchères de vues d’Ottawa. Des œuvres d’art et des « œuvres de dames » sont parfois présentées dans le cadre des expositions des sociétés agricoles provinciales, qui ne sont en rien comparables à celles de la Art Association of Montreal (AAM) ou de la Ontario Society of Artists (OSA) de Toronto. Toutefois, deux gouverneurs généraux, le comte de Dufferin (mandat de 1872 à 1878) et le marquis de Lorne (mandat de 1878 à 1883), ce dernier étant l’époux de la princesse Louise, la fille de la reine Victoria, sont de fervents artistes amateurs et collectionneurs et s’intéressent profondément aux arts, tout comme leurs épouses.

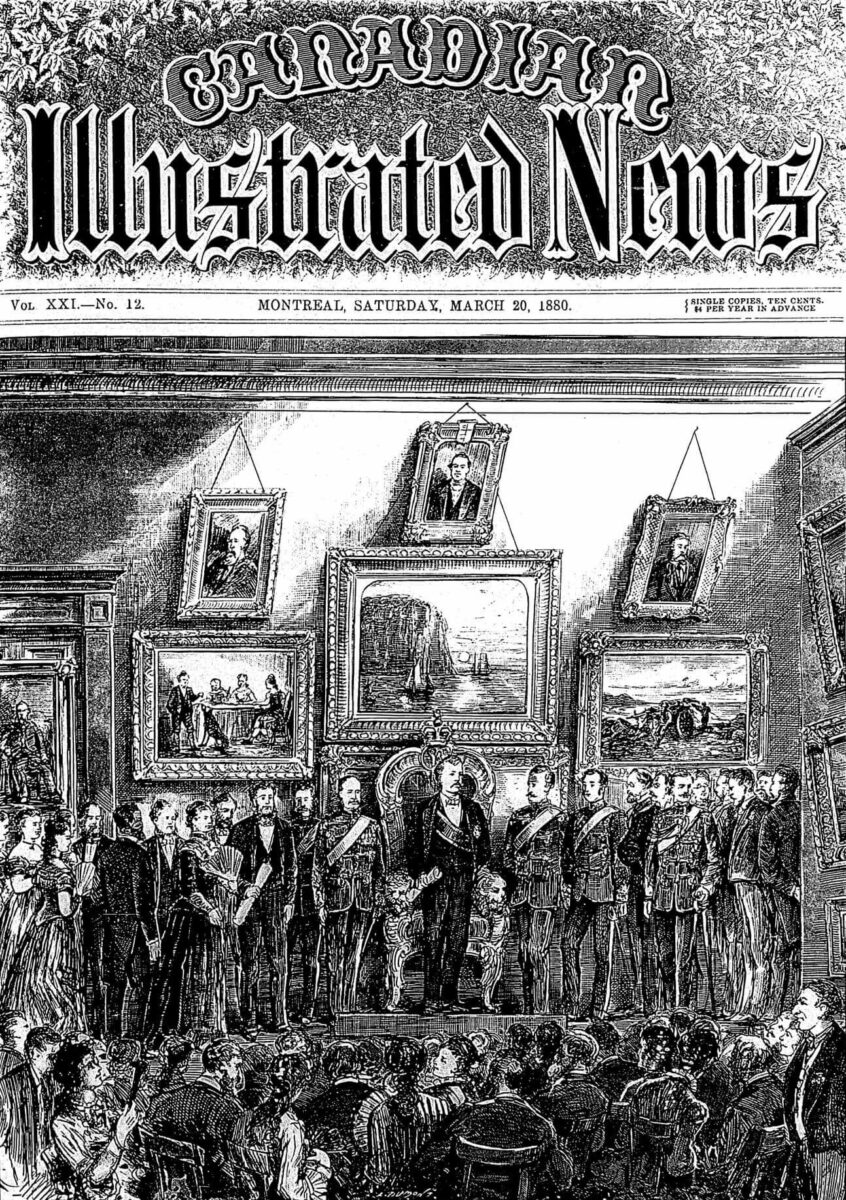

Avec l’encouragement du vice-roi, d’éminents citoyens d’Ottawa se réunissent en mai 1879 pour discuter de la fondation de la Art Association of Canada, avec pour but d’encourager « la connaissance et l’amour des beaux-arts, et leur avancement général dans tout le Dominion ». La première Grande exposition du Dominion se tient à Ottawa, en septembre de la même année, et des artistes de nombreuses régions du pays y participent. Peu après, l’Académie des arts du Canada (qui devient l’Académie royale des arts du Canada (ARC) en 1882) est créée et inaugure sa première exposition officielle à Ottawa, le 6 mars 1880, sous le patronage du marquis de Lorne et de la princesse Louise. L’Académie royale des arts du Canada devient également responsable de la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada) et des expositions annuelles organisées à Ottawa et dans d’autres villes du Dominion. Les artistes et les architectes d’Ottawa participent aux activités de l’ARC dès le début. Chesterton et Watts sont parmi les premiers membres associés, tandis que Fuller se joint à eux en 1882. Une seule femme est membre, Charlotte Schreiber (1834-1922) de Toronto.

Le Canada élargit ses frontières au cours de cette période. En 1870, le Manitoba se joint à la Confédération, suivi de la Colombie-Britannique en 1871 et de l’Île-du-Prince-Édouard en 1873. Lorsque la Compagnie de la Baie d’Hudson cède la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest en 1869, le Canada s’étend d’un océan à l’autre. Une série de traités avec les peuples des Premières Nations modifie irrémédiablement leur statut au sein de la nouvelle nation et l’arrivée de communautés issues de minorités visibles, tels que les travailleurs chinois des chemins de fer et les anciens esclaves américains, transforme des collectivités entières. Après l’achèvement d’un réseau ferroviaire transcontinental en 1885, Ottawa se retrouve au cœur de l’un des plus grands pays du monde.

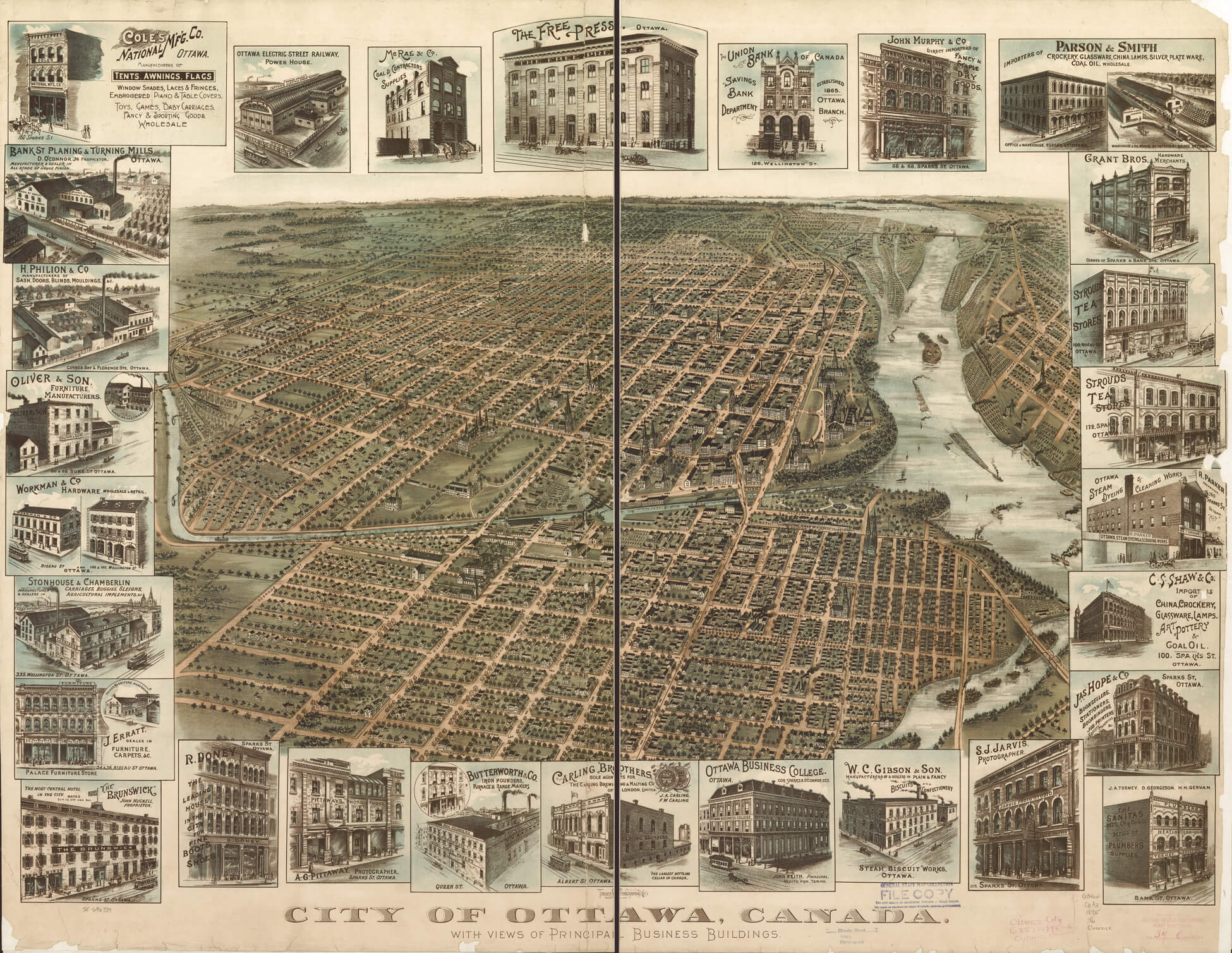

1880-1914 : La ville se développe

Dans la foulée de la croissance du pays, la population d’Ottawa, qui compte 27 412 habitants en 1881, triple en trente ans pour atteindre 87 062 personnes en 1911. La ville, qui était un centre industriel largement dépendant de l’exploitation forestière, devient une ville dominée par une fonction publique fédérale. Dans les années 1890, la croissance économique est freinée par une dépression mondiale et par la tragédie du grand feu de 1900, mais de nouvelles liaisons ferroviaires, une meilleure infrastructure municipale, des ponts interprovinciaux, une fonction publique en expansion et la croissance de l’industrie légère compensent ces revers. La construction de la gare Union et de l’hôtel Château Laurier, deux bâtiments emblématiques qui subsistent encore aujourd’hui, transforme le centre urbain. Les Anishinabeg sont toujours présents dans la ville, de même que dans les vallées de l’Outaouais et de la Gatineau, et plusieurs groupes sociaux issus de l’immigration s’y installent – notamment une importante communauté allemande, ainsi que de plus petites communautés juives et italiennes. Un petit groupe comptant à peine une centaine de personnes d’origine chinoise figure pour la première fois dans le recensement de 1911 et le nombre de ménages noirs y est encore plus faible.

Stimulés par l’exemple des gouverneurs généraux Dufferin et Lorne, les représentants vice-royaux qui leur succèdent sont responsables d’initiatives culturelles telles que la création, en 1887, de la Women’s Art Association, qui établit une succursale à Ottawa en 1898, et de la Women’s Canadian Historical Society, également en 1898. Bien que ces représentants accomplissent un travail important, ils posent toutefois problème à la ville d’Ottawa. En effet, la cour vice-royale de Rideau Hall et la situation d’Ottawa en tant que capitale d’une nation lointaine attirent davantage les biens nantis, peu préoccupés par l’amélioration des services municipaux. De nombreux dirigeants de la communauté considéraient comme étant plus prestigieuse la mise sur pied d’institutions nationales, ayant une incidence sur l’ensemble du Canada, que d’organisations dont la portée était limitée à Ottawa.

Certaines initiatives locales voient néanmoins le jour. Ainsi, l’École d’art d’Ottawa ouvre ses portes en avril 1880. Elle est rattachée à la Fine Arts Association of Ottawa qui se constitue en société en 1883, sous le nom de Art Association of Ottawa. Elle est soutenue par le marquis de Lorne et la princesse Louise tandis que le conseil d’administration et le comité exécutif de l’association rassemblent un groupe hétérogène de marchands, de fonctionnaires, de collectionneurs et d’artistes. L’école d’art offrait une formation aux artistes en devenir (hommes et femmes) et, grâce à des frais d’admission peu élevés, elle était accessible à une diversité de personnes. Au cours des premières années, le corps enseignant de l’école est composé de William Brymner (1855-1925), Frances Richards Rowley (1852-1934), Charles E. Moss (1860-1901) et Franklin Brownell (1857-1946). Dans les années 1890, l’école connaît des difficultés financières et, en 1900, le retrait du financement provincial entraîne sa fermeture. Au cours de ses vingt années d’existence, elle aura contribué à la formation d’une relève qui s’est distinguée par la suite dans les domaines de l’art, de l’architecture et du design, notamment Werner E. Noffke (1878-1964), Marie-Marguerite Fréchette (1878-1964) et Ernest Fosbery (1874-1960).

De nombreux artistes continuent pourtant de se rendre à Ottawa à la recherche de mécénat gouvernemental et privé, les plus éminents d’entre eux étant John Colin Forbes et Andrew Dickson Patterson (1854-1930). À l’inverse, des artistes de la région, comme John Charles Pinhey (1860-1912) et Mary Bell (1864-1951), partent étudier autre part. Pinhey finit par s’établir à Montréal et Bell, après avoir épousé l’artiste anglais Charles Eastlake (1867-1953) en 1895, s’installe en Angleterre. Elle ne reviendra au Canada qu’en 1939.

Bien que l’absence d’un marché de l’art établi ait pu nuire à la richesse des perspectives artistiques offertes à Ottawa, la scène des arts de la ville est bien implantée à la fin du dix-neuvième siècle. Brownell, Moss et Harold Vickers (1851-1918) reçoivent l’appui d’une communauté artistique locale, restreinte mais fidèle, et ce, même si les goûts de leurs mécènes tendent plutôt vers la peinture académique traditionnelle. James Wilson & Co. organise des expositions annuelles proposant les œuvres d’artistes locaux et d’élèves de l’École d’art d’Ottawa, provenant pour la plupart des communautés anglophone et francophone de la ville. De plus, l’Académie royale des arts du Canada (ARC) présente régulièrement des expositions à Ottawa. Des artistes de la région, dont Brownell, Moss, John William Hurrell Watts et Hamilton MacCarthy (1846-1939), un brillant sculpteur qui s’installe à Ottawa en 1899, jouent un rôle important à titre de membres et dirigeants du conseil de l’ARC.

Fondé en 1894, le Camera Club of Ottawa, et ses successeurs, permet un important développement des activités culturelles ottaviennes au cours des cinq décennies suivantes, tout comme le font les nombreux studios professionnels de photographie. À l’instar de la Literary and Historical Society et du Ottawa Field-Naturalists’ Club, le Camera Club attire des personnes de divers horizons intéressées à explorer une vie culturelle présentée dans un cadre organisé.

En 1907, l’ouverture, sur la promenade Sussex, du nouvel immeuble des Archives publiques du Canada est déterminante, car le lieu en devient un d’importance pour voir l’art canadien. L’archiviste du Dominion, Arthur Doughty, est un mécène qui appuie avec enthousiasme la production artistique pendant des décennies, achetant des œuvres de Brymner, Brownell, Watts, Henri Fabien (1878-1935), Henri Beau (1863-1949) et d’artistes plus jeunes tels que Graham Norwell (1901-1967) et Jobson Paradis (1871-1926). La même année, le Conseil consultatif des arts du gouvernement fédéral rompt les liens entre la Galerie nationale et l’ARC et recommande la construction d’un nouveau bâtiment pour le musée, qui déménagera en 1912 au Musée commémoratif Victoria, récemment achevé. Le premier directeur, Eric Brown, exerce une énorme influence sur l’art canadien au cours des trois décennies suivantes. En 1910, le Musée national de l’Homme (aujourd’hui le Musée canadien de l’histoire), également installé au Musée commémoratif Victoria, ouvre une division d’anthropologie qui entreprend d’acquérir des œuvres d’artistes autochtones.

1914-1939 : Les feux de la guerre et les temps de paix

Le déclenchement de la Première Guerre mondiale marque un moment décisif pour Ottawa et pour le pays. Lorsque la Grande-Bretagne déclare la guerre le 4 août 1914, le Canada, en tant que membre de l’Empire britannique, est automatiquement engagé lui aussi. Plus de 600 000 membres des Forces armées canadiennes sont dépêchés outre-mer, alors que nombres d’autres s’enrôlent dans la Royal Navy et la Royal Air Force. On dénombre au-delà de 67 000 militaires du Canada et de Terre-Neuve qui y perdent la vie, alors que 170 000 autres y subissent des blessures. Mais la guerre enflamme les aspirations nationales du Canada et son inclusion en tant que signataire distinct du Traité de Versailles, en 1919, témoigne de la reconnaissance croissante dont jouit le pays.

La période de l’entre-deux-guerres voit la population de la ville s’accroître de près du double, passant de 87 062 personnes en 1911 à 154 951 en 1941, générant une transformation des infrastructures et de la forme urbaine d’Ottawa. La population demeure toutefois majoritairement d’origine française et britannique, comptant pour plus de 90 % de la population totale. En 1939, la fonction publique fédérale est le plus grand employeur de la ville et la Seconde Guerre mondiale allait accélérer son expansion.

La Première Guerre mondiale a également un impact sur les artistes locaux. Ernest Fosbery, engagé dans l’armée canadienne et blessé lors de la Seconde bataille de la Somme, joue un rôle clé dans la création du Fonds de souvenirs de guerre canadiens. Née à Whitby, en Ontario, l’artiste Florence McGillivray (1864-1938) s’établit à Ottawa à son retour d’Europe et, par son travail, elle influence celui des artistes d’ici qui n’ont pas fait le voyage à l’étranger pendant la guerre. Pour sa part, Franklin Brownell, qui avait régulièrement voyagé aux Antilles et dans le Bas-Saint-Laurent pour en rapporter des croquis, se consacre plutôt à peindre des scènes du marché By et de la vallée de la rivière Gatineau.

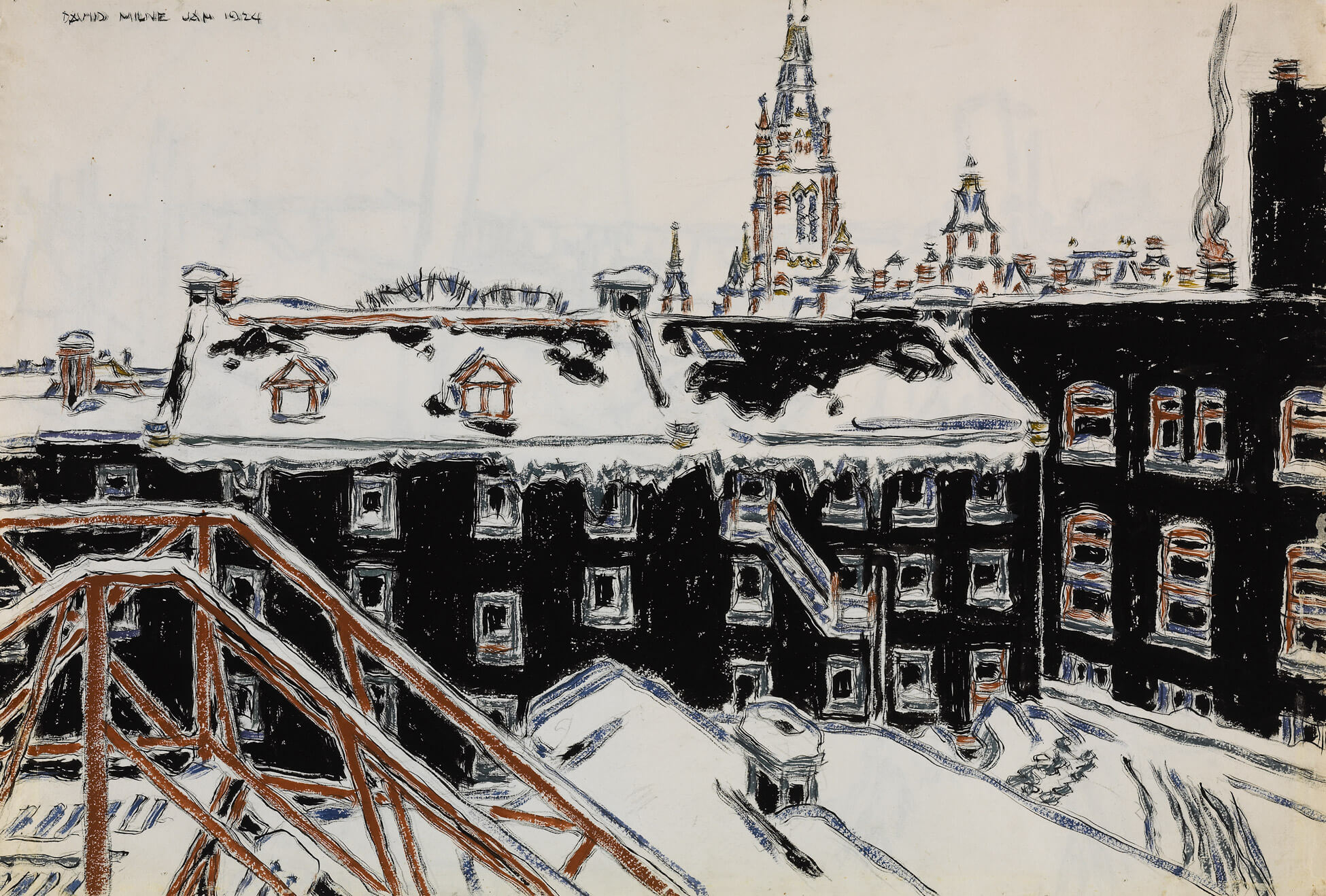

Le développement de la ville et de ses services publics durant la période d’après-guerre affecte la scène artistique de plusieurs façons. Bien qu’à cette époque, celle-ci soit peu discutée dans les ouvrages d’histoire de l’art canadien (exception faite des mentions sur la Galerie nationale (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada), de nombreux artistes, dont David Milne (1882-1953), Kathleen Moir Morris (1893-1986), Mabel May (1877-1971) et Frederick Varley (1881-1969), s’y établissent en quête de mécénat. En 1923, Milne souhaite décrocher un emploi au gouvernement fédéral, de même que vendre des œuvres à la Galerie nationale et à d’autres amateurs d’art. Dans une lettre à un ami, il soutient : « Travailler pour le gouvernement est la chose correcte ici, même les artistes travaillent pour le gouvernement […]. D’ordinaire, ils semblent avoir beaucoup de temps libre. Ils ne réalisent pas la chance qu’ils ont, c’est pratiquement une subvention à l’art. » Bien que Milne vende quelques œuvres à la Galerie nationale, notamment Old R.C.M.P. Barracks II (Vieille caserne de la G.R.C. II), 1924, et qu’il se fasse des amis à Ottawa, il ne réussit pas à trouver un emploi. Il part pour New York en avril 1924 et ne revient au Canada qu’en 1929.

Contrairement à Montréal ou à Toronto, Ottawa ne bénéficie pas d’une économie industrielle robuste et à grande échelle qui pourrait contribuer à l’effort artistique, soit par un mécénat direct, soit par un soutien indirect sous forme d’emplois. À l’exception notable du Exhibits and Publicity Bureau, créé en 1917 (absorbé par l’Office national du film du Canada en 1941), et de petits départements de conception graphique au sein des grands ministères, les possibilités d’art commercial sont limitées et il n’existe que peu ou pas d’entreprises de conception et de reproduction.

Malgré cela, une scène artistique dynamique essaime. La Art Association of Ottawa et l’École d’art d’Ottawa sont revitalisées, donnant un nouvel élan à la communauté professionnelle et étudiante de la ville. Des groupes de création se forment, notamment le Studio Club (1921) et l’Association des confrères artistes du Caveau (1933). De nombreux éminents artistes originaires d’Ottawa y reçoivent leur formation et vont contribuer au développement de la scène nationale tout en demeurant dans la capitale. Parmi les plus célèbres, basés à Ottawa entre 1914 et 1939, on compte les artistes Brownell, McGillivray, Fosbery, Graham Norwell, Frank Hennessey (1894-1941), Harold Beament (1898-1984), Pegi Nicol MacLeod (1904-1949), Henri Masson (1907-1996), Wilfred Flood (1904-1946), et Jean Dallaire (1916-1965). Bon nombre de ces artistes ont contribué à la création de peintures modernes rendant compte de la ville et ses environs, comme Approach to Hull (Arrivée à Hull), 1937, de Flood. La ville héberge également des critiques d’art de renom comme Madge Macbeth et Newton MacTavish.

De nombreux artistes locaux prennent part aux activités de la Galerie nationale et de l’Académie royale des arts du Canada, ainsi que du Canadian Art Club (CAC), de la Société canadienne de peintres en aquarelle et du Groupe des peintres canadiens. Chez les photographes, un ensemble d’artistes particulièrement talentueux, dont Johan Helders (1888-1956), Harold F. Kells (1904-1986), Charles E. Saunders (1867-1837), Clifford M. Johnston (1896-1951) et Yousuf Karsh (1908-2002), font d’Ottawa un centre reconnu de la photographie des membres de la haute société.

L’exposition de la Women’s Art Association, en 1921, constitue un jalon de la scène artistique de la ville. L’énergie et les liens qui émergent de cette exposition favorisent le développement d’autres organisations. Le Ottawa Art Club, créé en janvier 1921, organise des réunions hebdomadaires pour permettre à ses membres de discuter d’art et de critiquer mutuellement leurs œuvres. Les expositions d’automne du club présentent les œuvres d’artistes comme Moir Morris, à Ottawa, de 1922 à 1929, Nicol MacLeod, Emily M.B. Warren (1869-1956) et Graham Norwell. L’artiste Lysle Courtenay (né en 1900, actif jusqu’en 1937) fait également partie du club et sa galerie d’art a organisé une exposition solo de Goodridge Roberts (1904-1974) en 1930 et la première exposition solo de Pegi Nicol MacLeod en 1931. Les membres du Studio Club forment le noyau du « Groupe d’Ottawa », qui expose à la Hart House de l’Université de Toronto en janvier 1924. Paul Alfred (1892-1959), Beament, Hennessey, McGillivray, Norwell, Milne et le graveur japonais Yoshida Sekido (1894-1965), de passage dans la ville, comptent parmi les artistes représentés. Les membres du club figurent également dans le contingent canadien de l’exposition de l’Empire britannique tenue en 1924, à Wembley, en Angleterre, qui présente des œuvres d’Alfred, Norwell, Hennessey, Milne et Morris.

L’Association des confrères artistes du Caveau est une autre organisation importante, fondée en 1933 par le père Gaudreault, un moine dominicain. Elle comporte une école d’art dont les principaux professeurs sont Henri Masson et Wilfrid Flood. Le groupe tient des expositions annuelles jusqu’en 1941; le catalogue de 1938 mentionne les contributions de Flood, Masson, Jack Nichols (1921-2009), Gordon Stranks (1913-1993), Tom Wood (1913-1997), Gladys Pike et des artistes de l’ambassade de France. En outre, Stranks et Harry Kelman cofondent les Contempo Studios, qui organisent une exposition pour Goodridge Roberts en 1941 et offrent des cours du soir en art.

De nombreux artistes travaillent ou commencent leur carrière à Ottawa pendant l’entre-deux-guerres. Varley, qui séjourne dans la ville par intermittence de 1936 à 1943, se plaint que c’est une ville de « scientistes chrétiens » et que ses élèves sont des « dilettantes ». Le peintre y arrive au mauvais moment : en pleine Dépression, les budgets fédéraux sont réduits, les emplois se font rares et peu de gens ont de l’argent pour acheter des œuvres d’art. Varley est tout de même engagé pour documenter un voyage à bord du Nascopie, un navire de patrouille de l’Arctique oriental, tout comme il travaille pour le ministère de l’Agriculture. Il est également chargé d’exécuter un portrait de H. S. Southam, qui siège au conseil d’administration de la Galerie nationale.

Pour gagner sa vie, Goodridge Roberts ouvre, en 1930, une école d’art d’été à Wakefield, au nord d’Ottawa, sur la rivière Gatineau. Il arrive à peine à joindre les deux bouts pendant son séjour de trois ans, bien qu’il reçoive les encouragements de partisans locaux. En 1932, il expose pour la première fois à Montréal et, en novembre 1933, il devient artiste résident à l’Université Queen’s de Kingston, en Ontario, puis il revient à Montréal en 1936. On parle peu des années intérimaires de Roberts à Ottawa, mais c’est à cette période que sa carrière artistique prend son envol.

Les années 1920 et 1930 sont marquées par l’essor remarquable des beaux-arts à Ottawa, grâce à plusieurs artistes résidents, les plus importants étant Brownell et Fosbery. Pourtant, à la même époque, certains artistes quittent la ville, comme Kathleen Daly Pepper (1898-1994) et George Pepper (1903-1962), qui se sont installés à Toronto. Sans compter qu’on déplore le décès de nombreux mécènes qui soutiennent le monde de l’art depuis longtemps, notamment le photographe William J. Topley en 1930, le marchand d’art James Wilson en 1932, l’archiviste du Dominion Arthur Doughty en 1937 et le directeur de la Galerie nationale Eric Brown en 1939. De jeunes artistes talentueux émergent, alors que d’autres s’établissent dans la capitale dans l’espoir d’améliorer leur position dans le réseau artistique ottavien. Les institutions nationales procurent certains avantages locaux, mais elles entravent aussi les efforts visant à créer une scène artistique plus dynamique. Aucun musée municipal ne voit le jour et la riche histoire des réalisations artistiques régionales n’est pas documentée. Il faudra attendre quatre décennies pour voir cette situation changer.

1939-1950 : La Seconde Guerre mondiale et l’émergence d’une nouvelle communauté artistique

La déclaration de guerre à l’Allemagne, le 10 septembre 1939, entraîne d’importants changements à Ottawa. Presque du jour au lendemain, la machinerie d’une nation en guerre se trouve coordonnée par une administration publique considérablement élargie. Des bâtiments « temporaires » sont érigés partout dans la ville, un afflux de fonctionnaires surcharge les quartiers d’habitation et la population dépasse les 200 000 personnes, grâce aussi à l’annexion de grandes parties des cantons voisins. En 1945, la fonction publique emploie 34 740 personnes. C’est une organisation plus professionnalisée et plus instruite, dirigée par des chefs qui ont étudié à l’étranger et qui éprouvent un fort sentiment d’appartenance identitaire canadienne.

En 1940, les activités dites « frivoles », telles que les cours de la Art Association of Ottawa et les salons internationaux de photographie à la Galerie nationale (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada), sont suspendues. Mais la création de l’Office national du film du Canada (ONF), en 1939, attire dans la capitale une nouvelle génération d’artistes talentueux, dont Ralph Foster, Albert Cloutier (1902-1965), Laurence Hyde (1914-1987) et Art Price (1918-2008). L’ONF deviendra le point fort de la vie artistique pendant les sombres années de guerre.

La Galerie nationale continue de partager, avec le Musée de l’homme, un espace inadéquat dans le Musée commémoratif Victoria et son budget d’acquisition est négligeable. Néanmoins, elle joue un rôle important dans l’effort de guerre en pilotant la Collection d’œuvres commémoratives de la guerre, qui employait des artistes du Canada (dont plusieurs d’Ottawa) pour documenter la guerre au pays et à l’étranger. La Galerie nationale parraine également le programme d’estampes Sampson-Matthews, lancé en 1942, qui avait pour objectif de fournir des reproductions d’œuvres canadiennes à l’ensemble des bases des Forces armées et des bureaux gouvernementaux au pays afin de leur rappeler pourquoi ils se battent.

De nombreux jeunes artistes se joignent aux forces armées, notamment Charles Anthony Law (1916-1996), Robert Hyndman (1915-2009), Tom Wood et Paul Alfred. Certains deviennent des artistes de guerre officiels, tels Hyndman, Goodridge Roberts et Alan Beddoe (1893-1975), ce dernier originaire d’Ottawa, alors que Pegi Nicol MacLeod, Wood et Law contribuent à documenter la guerre de manière officieuse. Jean Dallaire, originaire de Hull, qui a étudié l’art à l’Association des confrères artistes du Caveau, part pour étudier en France, en 1939, mais il est interné par les Allemands à titre d’étranger ennemi dès 1940.

Certains artistes travaillent dans les bureaux du gouvernement, alors que d’autres, comme Henri Masson, continuent à enseigner et à peindre. La Fédération des artistes canadiens (FAC) est créée en 1941 et ouvre une section à Ottawa en 1945. Masson en est le président, Laurence Hyde, le vice-président, et Wilfrid Flood est membre du comité. Hyde était venu à Ottawa pour travailler à l’ONF sous la direction de John Grierson (1898-1972), en 1941, tout comme Harry Mayerovitch (1910-2004), Hubert Rogers (1898-1982), Norman McLaren (1914-1987) et Alma Duncan (1917-2004). La mort de Flood en 1946 signe la fin de la section locale de la FAC, mais de nombreux artistes d’Ottawa continuent d’appartenir à l’organisme national.

En 1944, le Comité spécial de la Chambre des communes sur la reconstruction et le rétablissement demande que la culture soit considérée dans la planification de l’après-guerre. L’Académie royale des arts du Canada (ARC), alors dirigée par l’artiste ottavien Ernest Fosbery, compte parmi les organismes en faveur de cette proposition. La démarche mènera à la création, en 1949, de la Commission royale d’enquête sur l’avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada, connue sous le nom de Commission Massey.

En 1943, Walter Abell quitte Wolfville, en Nouvelle-Écosse, pour s’installer à Ottawa où il a accepté le poste de directeur de l’éducation à la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada). Le magazine Maritime Art, fondé en 1940, le suit et est rebaptisé Canadian Art, un titre qui souligne l’intention d’embrasser une perspective plus large. Abell encourage d’autres membres du personnel de la Galerie nationale à y contribuer et des articles de Kathleen Fenwick, Robert Hubbard et Donald Buchanan paraissent dans les numéros ultérieurs.

De nombreux artistes de guerre reviennent à Ottawa à la fin du conflit. Hyndman accepte diverses commandes de murales et de portraits, puis entreprend une longue carrière d’enseignant à la Ottawa School of Art. L’emploi de Wood à la Commission des expositions du gouvernement canadien lui permet d’engager plusieurs jeunes artistes pour travailler sur différents projets. Ralph Burton (1905-1983) se lie d’amitié avec A. Y. Jackson (1882-1974) lorsque ce dernier emménage à Manotick, en banlieue de la capitale, en 1955, et se fait connaître pour ses scènes de rue locales, comme Salvation Army Depot Lloyd Street (Dépôt de l’Armée du Salut de la rue Lloyd), 1963-1964, et ses vues de l’est de l’Ontario et de l’ouest du Québec. Dans la période d’après-guerre, la scène artistique d’Ottawa prospère et, au cours des décennies suivantes, la ville devient non pas un endroit d’où l’on vient, mais un endroit où il faut être. Des changements s’opèrent à Ottawa et dans l’ensemble du pays. Les gouvernements commencent à exploiter le pouvoir de l’art pour construire la société canadienne.

1950-1988 : L’arrivée à maturité

À partir des années 1950, Ottawa devient un pôle d’expression artistique d’importance nationale. Les développements de cette période continuent de refléter la nature problématique du tissu créatif de la ville. Les artistes dépendent des emplois gouvernementaux pour subvenir à leurs besoins, les individus talentueux cherchent des opportunités ailleurs, les préoccupations nationales l’emportent sur les préoccupations locales et le mécénat demeure très conservateur; mais c’est néanmoins une ère nouvelle, générant des attentes différentes. Les artistes prennent davantage leur carrière en main au sein de nouvelles écoles, galeries ou organismes et, en 1988, un musée d’art municipal entièrement soutenu et financé par l’État est créé, en même temps qu’un important centre d’artistes autogéré.

Dans les années suivant 1945, Ottawa voit l’arrivée de nouvelles populations immigrantes et de nouveaux talents provenant du monde entier. C’est aussi l’époque où on commence à apprécier les œuvres des artistes des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui contribue de façon significative à l’évolution des idées sur le rôle de l’art. Des artistes pratiquant depuis longtemps l’artisanat traditionnel, comme Sarah Lavalley (1895-1991) de Pikwàkanagàn, maintiennent vivante la vision du monde autochtone, tandis que d’autres, comme Ron Noganosh (1949-2017) et Gerald McMaster (né en 1953), expérimentent de nouveaux moyens d’expression pour raconter les récits autochtones, comme on le constate dans la peinture de McMaster, Conversation With… (Conversation avec…), 1988. Même si une partie de la population ottavienne regrette le sentiment de vivre dans un village, la ville des années 1980 est un milieu plus grisant et plus stimulant que dans les années 1940. La population s’élève à plus de 675 000 personnes en 1991, une augmentation considérable en quatre décennies.

La création de nouveaux établissements post-secondaires – l’Université Carleton, fondée en 1942, et le Collège Algonquin, successeur de l’Institut de technologie de l’Est de l’Ontario, créé en 1965 –, ainsi que la réorganisation de l’Université d’Ottawa, qui devient laïque et bilingue, transforment également la vie intellectuelle. La relocalisation de l’Office national du film à Montréal en 1956, à l’exception du Service de la photographie, constitue une véritable perte.

Dans l’ensemble du Canada, on connaît bien le développement du modernisme artistique et de l’expressionnisme abstrait, des mouvements qui trouvent également des adeptes à Ottawa. L’intérêt pour le paysage canadien ne se dément toutefois pas, tandis que certains artistes se tournent vers l’environnement urbain, notamment Gordon Stranks et Ralph Burton. Le début des années 1950 est marqué par plusieurs initiatives importantes. En 1953, John Robertson quitte son emploi à la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada) pour fonder les Robertson Galleries, qui présentent des artistes plus jeunes, dont Takao Tanabe (né en 1926), Eva Landori (1912-1987) et Gerald Trottier (1925-2004). Robertson est déterminé à présenter les mouvements contemporains et expose des artistes très novateurs – Tanabe, par exemple, expérimente l’abstraction dans des œuvres telles que Interior Arrangement with Red Hills (Disposition intérieure aux collines rouges), 1957. De même, en 1951, Robertson contribue également à la renaissance de la Ottawa Art Association et, deux ans plus tard, il devient le premier directeur du nouveau Centre municipal des arts (CMA). Il engage, entre autres, James Boyd (1928-2002), David Partridge (1919-2006) et Duncan de Kergommeaux (né en 1927) pour enseigner au CMA, qui devient un lieu de rassemblement significatif pour les artistes locaux.

La population immigrante nouvellement établie dans la ville compte le sculpteur d’origine hongroise Victor Tolgesy (1928-1980), l’Américain Frank Penn et le Néerlandais Theo Lubbers (1921-2013), qui formeront, avec Trottier, le Guild Studio for Contemporary Liturgical Art. Ils partagent un intérêt commun pour l’expression artistique religieuse, qui s’exprime dans de nombreuses églises modernes construites pour répondre à l’essor démographique de l’après-guerre. Juan Geuer (1917-2009), un autre immigrant d’origine néerlandaise, aura lui aussi un impact considérable.

Des artistes plus jeunes nés à Ottawa émergent également et laissent leur marque. En janvier 1950, Kenneth Lochhead (1926-2006) organise des cours de peinture et de dessin en atelier, à l’Université Carleton, puis il quitte ce poste pour occuper le même au Regina College et revient finalement dans les années 1970. Trottier revient aussi après avoir étudié à New York et en Europe. Boyd, qui est également allé à New York, devient un membre actif de la scène artistique de la ville au milieu des années 1950. Robert Rosewarne (1925-1974), qui avait étudié auprès de Mabel May et de Lionel Fosbery (1879-1956), est à l’emploi du gouvernement fédéral à partir de 1951 et, avec sa femme, Fran Jones, il devient une figure importante du milieu de la gravure local, créant des œuvres comme 5 O’Clock #3/5 (5 heures #3/5),1959.

Les établissements post-secondaires d’Ottawa jouent un rôle de plus en plus substantiel sur la scène artistique de la ville. En 1943, l’Université Carleton lance un programme d’histoire de l’art de même que des cours en atelier. Trottier enseigne l’art à l’Université d’Ottawa, au milieu des années 1960, après que celle-ci ait créé le programme de beaux-arts qui allait devenir l’un des plus novateurs du pays. Au fil des années, ce programme finit par employer Lochhead, Leslie Reid (née en 1947), Evergon (né en 1946), Michael Schreier (né en 1949) et Lynne Cohen (1944-2014). Richard Gorman (1935-2010), né à Ottawa, revient de Toronto pour enseigner la peinture et le dessin à l’École d’art d’Ottawa et à l’Université d’Ottawa.

À cette époque, l’artiste le plus célèbre d’Ottawa est le photographe Yousuf Karsh. Son portrait de Winston Churchill, réalisé en 1941, lui vaut une renommée mondiale. Le succès que rencontre Karsh dans sa photographie de personnalités de renommée internationale attire l’attention sur la ville et permet à son frère, Malak Karsh (1915-2001), et à d’autres photographes d’Ottawa de mener eux aussi une importante carrière.

L’établissement à Ottawa d’artistes tels que De Kergommeaux, Partridge, Pat Durr (né en 1939), Jerry Grey (né en 1940) et Brodie Shearer (1911-2004), ainsi que le retour de Trottier et de Boyd, permet d’atteindre la masse critique nécessaire à l’évolution culturelle de la ville. Certains, comme Geuer, continuent à dépendre d’emplois à temps plein au gouvernement fédéral, alors que d’autres enseignent au sein d’organisations, telles que le Civil Service Recreation Association Art Club ou le CMA, où enseignent Durr, Shearer et Alma Duncan. À la fin des années 1960, le Centre municipal des arts est devenu trop important pour ses locaux vieillissants et, en 1977, il est rebaptisé École d’art d’Ottawa (EAO), pour mieux tisser des liens avec son passé historique. L’EAO s’établit ensuite dans ses emplacements actuels, au marché By, où elle continue de jouer un important rôle dans la vie urbaine.

Si les Robertson Galleries sont l’espace commercial le plus remarquable, le Foyer de l’art et du livre favorise les liens croisés, notamment avec la scène montréalaise, puisque des artistes comme Jean Dallaire et Henri Masson exposent et travaillent dans les deux villes. Des nouvelles galeries présentent des artistes de la relève de même que l’art contemporain à un plus large public. La Blue Barn Gallery ouvre ses portes en 1962 et continue ses activités jusqu’en 1967; la Lofthouse Gallery lui succède, au centre-ville, dès 1967 et la Wells Gallery ouvre en mai 1965. Ces trois galeries représentent des artistes de Toronto et de Montréal, tels que Léon Bellefleur (1910-2007), Harold Town (1924-1990) et Aba Bayefsky (1923-2001), aux côtés d’artistes locaux. Autre développement signifiant, la visibilité accrue des œuvres des artistes d’origine inuite, notamment Kananginak Pootoogook (1935-2010), Pitseolak Ashoona (v.1904-1983) et Kenojuak Ashevak (1927-2013), qui ont obtenu le soutien du fonctionnaire fédéral et artiste James Houston. Leurs œuvres sont exposées et vendues par les Robertson Galleries depuis la fin des années 1950. La galerie a également constitué une importante collection d’art inuit – Contest of Strength (Concours de force), 1955, est l’une des premières œuvres acquises par les Robertson.

La demande de formation artistique dans les domaines du design et des arts appliqués entraîne l’émergence de deux nouveaux programmes dans les années 1970 : l’un au Collège Algonquin d’Ottawa et l’autre au cégep de Hull (aujourd’hui le cégep de l’Outaouais), au Québec. Un autre moment important est la création, en 1973, de l’un des premiers centres d’artistes autogérés au Canada, le Sussex Annex Works, qui est devenu la SAW Gallery. Cette dernière est la pionnière d’un système typiquement canadien de centres d’artistes autogérés, un modèle qui a contribué à la démocratisation de l’art dans les villes du pays, en contournant les grandes institutions et en mettant les artistes aux commandes de leur carrière.

Bien qu’il y ait plus de collectionneurs privés et de citoyens intéressés par l’art que jamais à cette époque, il est difficile de voir les œuvres des artistes d’Ottawa dans une institution publique. En 1969, Victor Tolgesy dirige une importante manifestation contre la Galerie nationale, pour son manque à exposer les œuvres d’artistes locaux. À la défense du musée, la directrice Jean Sutherland Boggs reconnaît la situation et ajoute : « Notre commune est le pays tout entier et, par conséquent, nous ne sommes pas ici pour soutenir les talents locaux […] Mais nous ne faisons pas de discrimination […] Nous comptons des œuvres d’artistes locaux dans notre collection. »

La communauté prend finalement les choses en main en organisant l’exposition Visual Arts Ottawa Survey Exhibition No. 1/Arts visuels Outaouais, expo inventaire no 1, au parc Lansdowne, en juin 1975, qui rassemble plus de 300 œuvres de 156 artistes de la région d’Ottawa. Dans son essai pour l’introduction du catalogue d’exposition, le critique Walter Herbert écrit : « En 1967 […] lorsque les centres d’art et les galeries municipales de Vancouver, de London, de Yarmouth, de Pointe-Claire, de Calgary, de Lévis, de Kitchener et de Brandon exposaient avec fierté les œuvres de leurs artistes régionaux, la vallée de l’Outaouais était malheureusement invisible. À l’exception de la Galerie nationale et, comme le disait le prince du Danemark, c’est là que le bât blesse. » À l’époque, le monde de la collection à Ottawa est dominé par l’économiste du gouvernement fédéral, O. J. Firestone, mais les membres des familles Edwards, Southam, Torontow, Loeb et Teron ont également constitué d’importantes collections comprenant des œuvres d’artistes régionaux.

En 1972, la collection Firestone d’art canadien, d’importance et de portée pancanadiennes, devient accessible au public après sa donation à la Fondation du patrimoine ontarien. À l’époque, aucun organisme municipal n’est en mesure de l’accueillir. Cette situation incite les gens à agir. En 1985, la Fondation du Centre des arts d’Ottawa (créée en 1984) envisage la possibilité de transformer l’ancien palais de justice du comté de Carleton en un grand centre des arts. La ville crée un Bureau des arts visuels et un fonds d’acquisition d’œuvres d’art municipales en 1985, ainsi qu’un programme par lequel un pourcentage du budget de construction de tout nouveau bâtiment municipal doit être réservé à l’art. En 1988, la Galerie à la Cour des arts est finalement établie dans le palais de justice, plus d’un siècle après la proposition du site. Avec l’ouverture d’un nouveau bâtiment de la Galerie nationale la même année, les beaux-arts à Ottawa entrent dans une nouvelle ère.

1989-2018 : Nouvelles directions, nouvelles perspectives

Dans les années 1980, Ottawa offre des perspectives de croissance et d’emploi. La fonction publique fédérale demeure le plus gros employeur de la ville, son personnel passant de 217 000 membres en 1986 à 283 000 en 2010. Le secteur de la haute technologie prend de plus en plus d’importance – de nouvelles entreprises forment le noyau de ce qui devient la « Silicon Valley du Nord ». En 2001, l’ancien gouvernement régional d’Ottawa-Carleton est remplacé par une municipalité unique plus importante. Ottawa fusionne avec les villes voisines de Nepean, Gloucester, Cumberland, Vanier et Kanata, ainsi qu’avec le village de Rockcliffe et quatre cantons périphériques, pour créer la plus grande ville du Canada en termes de superficie.

En 1986, la population totale d’Ottawa et de ses communautés sœurs s’élève à 606 636 personnes; en 2018, elle en compte près d’un million et 340 000 de plus vivent du côté québécois de la rivière. En 2018-2019, Ottawa est la deuxième ville du Canada à la croissance la plus rapide, dont les possibilités économiques attirent une population plus diversifiée. En 2011, près de 24 % de la population d’Ottawa a le statut de minorité visible, notamment d’importantes communautés noires, d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud, alors que les membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits comptent pour 2 % de la population.

La croissance de la population et la nouvelle vitalité économique contribuent au financement accru des arts et au développement du mécénat. La Galerie à la Cour des arts, sous la direction de Mayo Graham, peut compter sur le soutien d’artistes activistes : Pat Durr, Jerry Grey, Alex Wyse (né en 1938) et Jennifer Dickson (née en 1936). Les espaces d’exposition sont rénovés en 1991 et la fraîchement rebaptisée Galerie d’art d’Ottawa (GAO) est officiellement désignée comme musée municipal de la ville en 1992. La collection Firestone d’art canadien devient la pièce maîtresse des nouveaux espaces d’exposition dès leur ouverture.

En 1993, Mela Constantinidi devient directrice de la galerie, un poste qu’elle occupera pendant dix-sept ans, au cours desquels d’innombrables expositions d’art contemporain mettront en valeur une communauté de plus en plus diversifiée, avec des artistes qui attirent l’attention à l’échelle nationale et internationale, comme Dennis Tourbin (1946-1998), Eliza Griffiths (née en 1965), Penny McCann (née en 1960), Jeff Thomas (né en 1956), Jinny Yu (née en 1976) et Annie Pootoogook (1969-2016). L’histoire de l’héritage artistique d’Ottawa est également célébrée lors d’une série de trois expositions inventaires tenues en 1993, 1994 et 1995. Un nouveau bâtiment, très bien accueilli, est inauguré en avril 2018, en grande partie grâce aux efforts de la directrice Alexandra Badzak. Avec la création de la Galerie d’art de l’Université Carleton (GAUC), en 1992, sous la direction du dynamique Michael Bell, la ville compte maintenant deux institutions capables d’accueillir des expositions majeures.

La communauté artistique d’Ottawa prospère. Vingt-cinq organismes, dont le centre d’artistes autogéré SAW, l’Institut canadien du Film, le Conseil des arts d’Ottawa, le Festival international du film d’animation d’Ottawa et le Festival Fringe d’Ottawa, partagent tous des locaux dans l’ancien palais de justice. D’autres organismes sont répartis dans la région : Enriched Bread Artists, par exemple, formé en 1992 par Laura Margita et des diplômés du programme des beaux-arts de l’Université d’Ottawa, est un espace géré en coopérative qui fait à la fois office d’atelier d’art et de laboratoire artistique. Galerie 101, AXENÉO7, Daïmôn et Central Art Garage sont toutes d’importantes galeries commerciales. D’autres, dont la Wall Space Gallery (2004) et la Cube Gallery (2005), se sont jointes à des incontournables comme St-Laurent + Hill, la Galerie d’Art Vincent, Wallacks et le service de location et de vente d’œuvres d’art de la GAO, pour offrir aux artistes un plus grand nombre de points de vente pour leurs œuvres.

La contribution de la communauté photographique d’Ottawa est également reconnue. En 2003, pour souligner l’immense contribution de Yousuf et Malak Karsh à son patrimoine culturel, la ville crée le Prix Karsh pour les artistes professionnels pratiquant l’art photographique. Le prix, assorti d’un montant d’argent, est remporté par Lorraine Gilbert (née en 1955), Justin Wonnacott (né en 1950) et Jeff Thomas, entre autres. Ottawa crée également un autre espace d’exposition, la Galerie Karsh-Masson, qui présente les œuvres d’artistes établis et émergents. En 2005, l’École des arts photographiques d’Ottawa ouvre ses portes, proposant des expériences d’apprentissage collaboratif et renforçant la communauté des arts photographiques de la ville.

Depuis le début des années 1990, se développe à Ottawa une riche et forte communauté contemporaine d’artistes autochtones, parmi laquelle on compte des artistes comme Joi T. Arcand (né en 1982), Barry Ace (né en 1958), Simon Brascoupé (né en 1948), Rosalie Favell (née en 1958), Meryl McMaster (née en 1988), Frank Shebageget (né en 1972) et Leo Yerxa (né en 1947), pour ne citer que quelques noms. En outre, l’intérêt pour l’art multimédia et l’art performatif foisonne, en même temps que l’exploration de thèmes tels que le genre et la sexualité, l’espace géographique et la technologie. Le vingt-et-unième siècle voit un large éventail de fils artistiques se tisser dans d’extraordinaires nouvelles œuvres.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien et le leadership d’un mécénat local qui mérite, à juste titre, la reconnaissance de ses efforts. Le nouvel édifice de la Galerie d’art d’Ottawa, la création de la Galerie d’art de l’Université Carleton, une communauté artistique mature, des commissaires d’expositions et des gestionnaires des arts à l’imagination et à l’audace exceptionnelles ont permis à Ottawa de prendre la place qui lui revient en tant que centre d’excellence artistique. De petite ville forestière tributaire de l’industrie du bois, Ottawa est devenue un centre métropolitain dynamique. Les arts ne languissent plus dans l’ombre de la Galerie nationale ou, depuis 1984, du Musée des beaux-arts du Canada. Le milieu des arts de la ville a réagi avec créativité et vigueur, adoptant une approche originale de la création artistique.

À propos de l'auteur

À propos de l'auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements