Si l’histoire de Halifax remonte à des milliers d’années en tant que lieu de rencontre important pour les Mi’kmaq, ses origines coloniales datent du milieu du dix-huitième siècle, lorsque la ville a été établie en tant que fort britannique en 1749. Elle est encore aujourd’hui un centre militaire, abritant la marine canadienne de la côte Est et les chantiers navals qui la soutiennent. C’est la capitale de la Nouvelle-Écosse et la ville la plus grande et la plus riche du Canada atlantique. Elle attire chaque année des milliers de personnes – des touristes, des étudiant·es, des immigrant·es économiques – de la région, d’ailleurs au pays ou de l’international. Halifax est une ville du savoir, qui compte cinq universités d’envergure et qui agit comme plaque tournante de l’enseignement et de la recherche en santé dans l’est du Canada. Elle est riche d’une communauté artistique florissante dans les domaines des arts visuels, de la musique, de la littérature, du théâtre et du cinéma. C’est une ville qui semble souvent en mouvement; à l’instar des marées qui ont façonné son paysage, Halifax connaît des hauts et des bas, et son histoire artistique, comme une grande partie du reste de son histoire, est faite d’une série d’arrivées, de départs et de retours.

La période précoloniale

La région aujourd’hui connue sous le nom de Halifax a toujours joué un rôle important dans la vie et la culture des Mi’kmaq. Kjipuktuk, « le grand port », fait partie intégrante des mouvements coordonnés d’un peuple qui se déplace sur son territoire en harmonie avec les saisons et les rythmes des animaux qui constituent ses sources de nourriture. À l’intérieur des terres, on chasse les caribous et les orignaux, et les rives de Kjipuktuk regorgent de coquillages, d’oiseaux de mer et, juste au large, de bancs de poissons abondants. Les nombreuses rivières qui alimentent le port attirent les saumons de l’Atlantique qui se pressent par centaines et même par milliers dans les moindres ruisseaux. L’historien mi’kmaw Daniel N. Paul témoigne : « La nourriture [des Mi’kmaq] était abondante, fiable et extrêmement saine, et les matériaux nécessaires à la construction de wigwams solides et à la confection de vêtements adaptés aux saisons du Mi’kma’ki étaient facilement disponibles. »

Les Mi’kmaq ont développé une culture visuelle sophistiquée basée sur la création d’objets alliant beauté et utilité. La sculpture, le piquage, le perlage (avec des perles fabriquées à partir de coquillages et autres matériaux naturels) et le tissage font partie des techniques pratiquées par les artisan·nes mi’kmaw avant les contacts soutenus avec les Européen·nes. « Dans les communautés mi’kmaw et malécites [wolastoqey], l’expression créative est depuis toujours reconnue et soutenue. Les personnes douées pour la danse, le chant, les contes, la création et la décoration d’objets ont toujours été appréciées », observe Viviane Gray, conservatrice autochtone. Comme c’est le cas dans de nombreuses cultures, il existe des différences en fonction du genre dans l’attribution des rôles professionnels. Par exemple, nous dit Paul, les hommes chassent et les femmes fabriquent des objets.

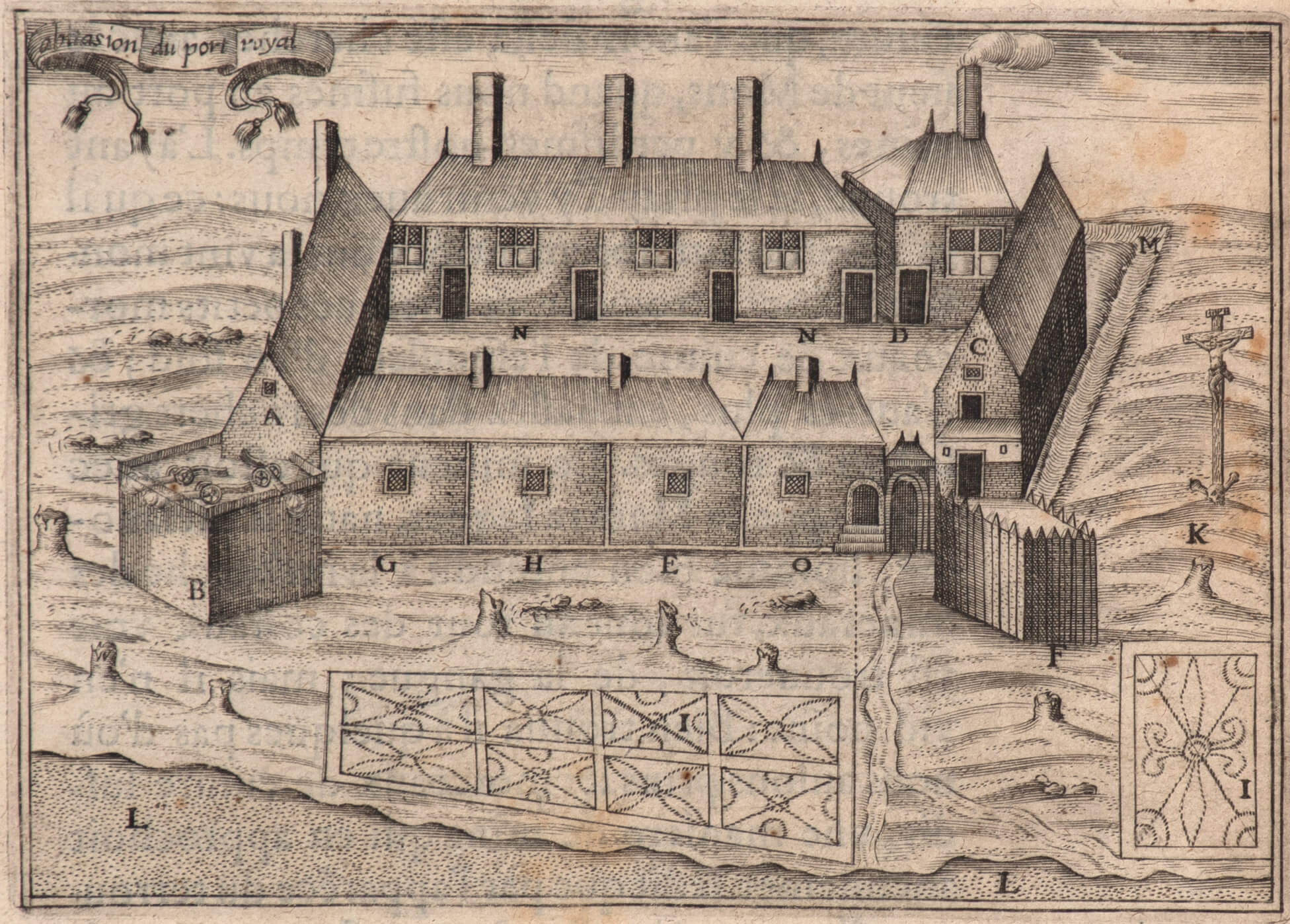

Les Européen·nes s’établissent dans les environs de Kjipuktuk en 1605, lorsque les explorateurs français Pierre Dugua de Mons (v.1558-1628) et Samuel de Champlain (v.1567-1635) fondent la colonie de Port-Royal, près de l’actuelle Annapolis Royal, sur la côte de la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse. Il ne s’agit pas là du premier contact entre Européens et Mi’kmaq. Kjipuktuk constitue une halte pour les pêcheurs basques depuis au moins 100 ans lorsque les Français s’installent de l’autre côté de ce que les Britanniques nommeront plus tard la Nouvelle-Écosse, et les Vikings étaient connus sur le territoire mi’kmaw 500 ans plus tôt.

Les premiers visiteurs d’Europe notent la diversité des pratiques artistiques mi’kmaw. En 1606, l’explorateur et écrivain français Marc Lescarbot (v.1570-1642) observe que les Mi’kmaq pratiquent « la peinture et la sculpture, et qu’ils représentent des images de bêtes, d’oiseaux et de figures humaines, aussi bien en pierre qu’en bois ». La culture visuelle des Mi’kmaq s’exprime dans les objets utilisés par la communauté, soit comme décorations, soit comme outils. Parce qu’il est principalement fabriqué à partir de matériaux naturels éphémères, peu d’exemples d’art mi’kmaw antérieur à la colonisation ont survécu et aucun ne semble avoir été créé avec certitude à Kjipuktuk. Pour l’artiste mi’kmaw, il semble qu’un objet ne soit beau que lorsqu’il est utilisé. On ne relève aucune tentative de créer des objets qui dureraient éternellement – lorsqu’un panier est usé, on en fabrique un autre. Les objets sont éphémères, c’est la tradition qui perdure.

Le legs de cette tradition est visible dans les objets de vannerie, réalisés par des artistes mi’kmaw contemporain·es telle Ursula Johnson (née en 1980), et dans des ouvrages en piquants de porc-épic réalisés par des artistes comme Jordan Bennett (né en 1986) et le collectif de femmes mi’kmaw « The Quill Sisters » (Cheryl Simon, Melissa Peter-Paul et Kay Sark). Pour Bennett, le travail avec les piquants de porc-épic permet une conversation avec le passé : « Il y avait un moyen de transmettre ce langage et il est ancré dans tous ces objets. J’aime à penser que les artistes savaient ce qu’ils et elles faisaient en intégrant ce langage dans des objets qui seraient ensuite collectionnés. Ainsi, les générations futures pourront le voir et essayer de le comprendre. »

Cheryl Simon, qui est également professeure de droit et qui enseigne la pratique artistique avec les piquants de porc-épic, considère ce travail comme « une accumulation et une expansion de [s]es recherches, et une compréhension de [leurs] droits issus des traités, de [leurs] droits autochtones et de [leur] système juridique ».

Les Mi’kmaq lèguent par ailleurs une expression artistique plus durable : les pétroglyphes, des dessins gravés dans la pierre. Plus de 500 d’entre eux sont visibles dans divers sites du parc national de Kejimkujik, sur la côte néo-écossaise de la baie de Fundy. Nombre de ces images sont antérieures à la colonisation. Les seuls pétroglyphes observés à Kjipuktuk sont maintenant protégés en tant que Lieu historique national du Canada des Pétroglyphes-de-Bedford. Situés dans les landes de Bedford, les deux pétroglyphes – une étoile à huit branches et le dessin d’une figure humaine abstraite – sont gravés dans un affleurement de quartzite. Connu des Mi’kmaq depuis longtemps, le site est « découvert » dans les années 1980 par les personnes habitant la région. Le repère placé sur les lieux reconnaît cette histoire en suggérant que « Bedford Barrens est un site spécial où des objets de valeur culturelle sont offerts en hommage à nos ancêtres ».

Les pétroglyphes sont au cœur de l’iconographie mi’kmaw et souvent employés dans les pratiques artistiques tant contemporaines que traditionnelles. L’artiste wolastoqey Shirley Bear (1936-2022), membre de la Première Nation de Tobique au Nouveau-Brunswick, exploite l’imagerie des pétroglyphes dans son art, depuis les années 1970, influençant ainsi une génération d’artistes, dont le créateur mi’kmaw Alan Syliboy (né en 1952) : « Comprendre la signification des pétroglyphes est le processus de toute une vie, explique-t-il. Je ne veux pas m’ériger en expert, car ils sont vraiment un mystère pour moi et c’est ainsi que je les considère. Je cherche comme n’importe qui d’autre. J’essaie de les faire parler et de les comprendre. »

La fondation (1749-1800)

L’histoire de la colonisation européenne en Amérique du Nord est indissociable des guerres européennes qui ont vu les territoires pris et repris au combat de même qu’utilisés comme monnaie d’échange dans les traités. L’Angleterre et la France se sont affrontées en Europe et dans leurs diverses colonies tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Port Royal a changé de mains à de multiples reprises avant d’être finalement conquise par les Anglais en 1710 puis rebaptisée Annapolis Royal, supprimant ainsi le dernier point d’attache français en Acadie continentale.

En 1748, plus au nord, les Britanniques rendent la forteresse de Louisbourg aux Français dans le cadre des conditions exigées par le traité d’Aix-la-Chapelle, qui met fin à la guerre de succession d’Autriche. Cette décision n’est pas bien accueillie par les colons de Nouvelle-Angleterre, qui se sont emparés du fort en 1745 et perçoivent Louisbourg comme une menace pour le commerce et, en particulier, comme un refuge pour les corsaires en maraude. Ces préoccupations sont partagées par les autorités de Londres, qui décident de faire contrepoids à la présence française sur l’île Royale (aujourd’hui l’île du Cap-Breton). La capitale britannique, Annapolis Royal, bien que fortifiée, ne possède pas de port suffisamment grand et profond pour accueillir une flotte importante, si cela s’avérait nécessaire. En revanche, Kjipuktuk (ou, comme l’appellent les Français et les Britanniques, Chebucto), sur la côte atlantique de la péninsule néo-écossaise, en possède un.

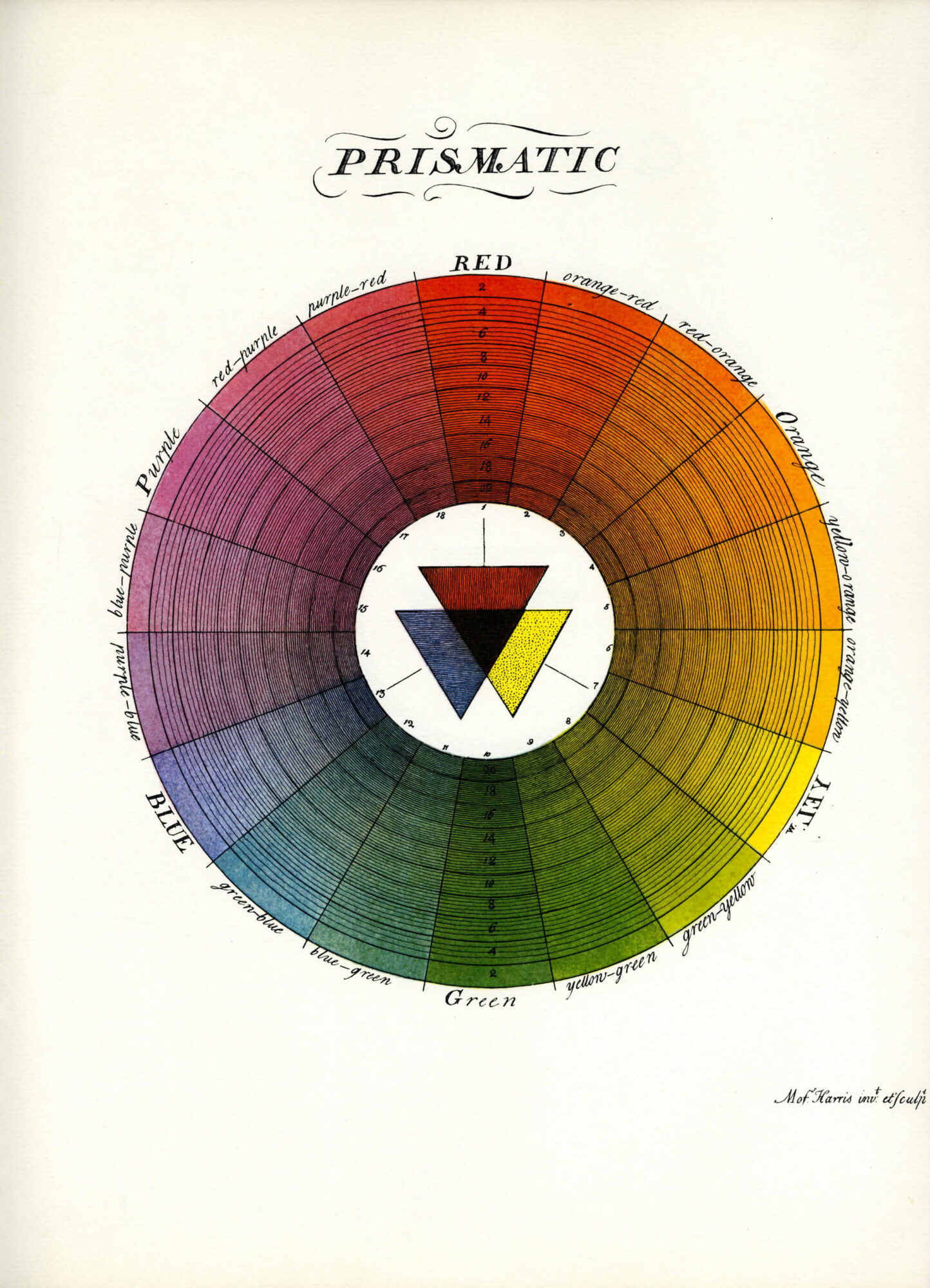

Les premières années de la vie dans la colonie sont difficiles et la plupart des habitant·es doivent se concentrer sur leur survie. Néanmoins, plusieurs prennent le temps de s’adonner à des activités plus culturelles. Moses Harris (1730-1787), parmi les premiers colons, dessine le premier plan de la nouvelle colonie. Plan of the New Town of Halifax (Un plan de la nouvelle ville de Halifax), une carte établie d’après son dessin, est ensuite publiée dans le Gentleman’s Magazine de Londres en octobre 1749. En 1750, Harris publie une autre carte de la ville dans le même périodique. Cette carte en vient à être connue sous le nom de « carte du porc-épic », en raison de sa représentation fantaisiste du mammifère nord-américain. La carte représente également des insectes (un scarabée et deux papillons), ainsi que les armoiries de plusieurs familles importantes de la ville. Harris, dont l’oncle et homonyme était un naturaliste britannique, suit une tradition familiale dans son choix d’éléments décoratifs.

Outre la publication de ces deux plans de ville dans ses pages, le Gentleman’s Magazine londonien publie une image de six plantes de la Nouvelle-Écosse, portant la mention « Drawn from the Life at Halifax in Nova Scotia, July 15, 1749, by M. Harris [Dessinées d’après nature à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 15 juillet 1749, par M. Harris] ». Harris est un historien naturel en devenir qui n’a que dix-huit ans lorsqu’il arrive à Halifax. En proposant ses images, il répond à un désir d’information du public sur les nouvelles colonies britanniques, car « les gens instruits du monde occidental s’intéressent vivement à l’histoire naturelle et cherchent à apprendre tout ce qui est possible sur la flore et la faune du Nouveau Monde ». Préfigurant le comportement de nombre d’artistes qui ont marqué Halifax, Harris ne reste pas dans la ville et retourne plutôt en Angleterre en 1752 pour y mener une brillante carrière d’entomologiste, de graveur et de théoricien de la couleur. En 1766, il publie The Aurelian: or, natural history of English insects, ouvrage pour lequel il crée également les illustrations, et plus tard The Natural System of Colours (v.1769-1776), un livre sur la théorie chromatique très apprécié en son temps.

Si Harris est le premier artiste européen à représenter Halifax, le plus important demeure Richard Short (actif de 1748 à 1777), commissaire de bord de navires tels que le HMS Prince of Orange. Comme presque tous les autres artistes de la colonie, Short a un emploi de jour : il visite Halifax en 1759 en tant que membre de la flotte du général Wolfe destinée à assiéger la ville forteresse française de Québec. Pendant son séjour à Halifax, il dessine six esquisses de la ville et, après le siège de Québec par les Britanniques, il en conçoit douze autres. Ces croquis de Halifax sont d’abord transformés en peinture en Angleterre, en 1761 et 1762, par Dominic Serres (1719-1793), un peintre anglais qui a plus tard été nommé peintre officiel de la marine de George III. Ces peintures servent ensuite de base à la création de gravures publiées en 1764. Quatre vues de Halifax réalisées par Serres font aujourd’hui partie de la collection du Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse (MBANE) à Halifax.

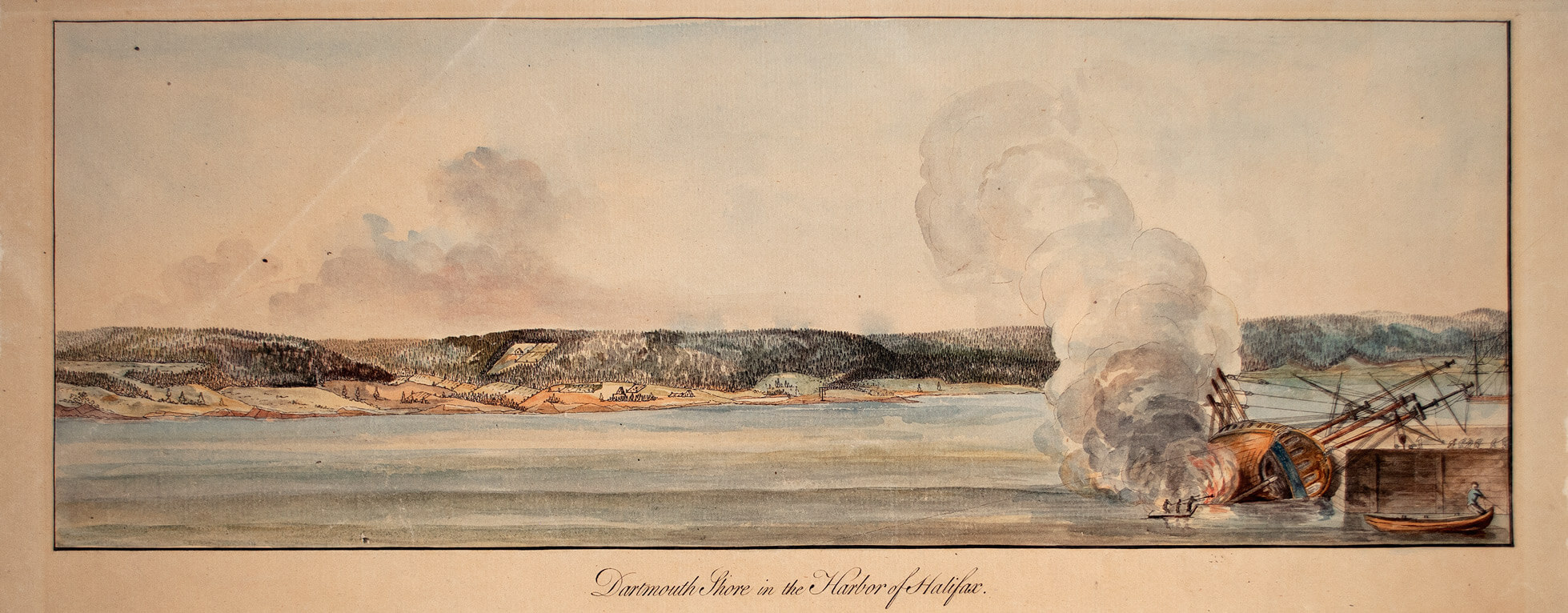

Pour la suite du dix-huitième siècle, la plupart des vues de Halifax qui nous sont parvenues sont créées par des artistes amateurs, le plus souvent des officiers militaires britanniques formés à l’illustration topographique et à l’arpentage. Parmi eux, Joseph Frederick Wallet DesBarres (1721-1824), actif en Nouvelle-Écosse à partir de 1758, est l’auteur de l’atlas Atlantic Neptune publié en 1777. Ses quatre volumes comprennent le premier relevé côtier de la Nouvelle-Écosse, généreusement agrémenté de cartes, de plans et de gravures créés d’après ses aquarelles et croquis. Le lieutenant-colonel Edward Hicks, lui aussi topographe militaire britannique, est en poste à Halifax de 1778 à 1782, période durant laquelle il compose plusieurs vues de la ville et de ses environs. Quatre aquatintes sont publiées à son retour en Angleterre, vers 1782. L’image populaire Micmac Encampment at Water’s Edge (Campement micmac au bord de l’eau), dont la version originale est probablement peinte par Hibbert Newton Binney (1766-1842), collecteur de douanes et d’accises, vers 1790, constitue une exception par rapport aux vues des topographes. Il existe de nombreuses versions de cette scène d’un campement mi’kmaw sur la rive du port de Dartmouth, y compris une copie de 1783 signée seulement « J. C. », que l’historienne de l’art et conservatrice Dianne O’Neill (née en 1944) a attribuée provisoirement à John Cunningham, un collègue de l’homme d’État néo-écossais Richard Bulkeley (1717-1800) et probablement un membre du Halifax Chess, Pencil and Brush Club.

Nombre de personnalités éminentes se tournent vers la Nouvelle-Angleterre pour obtenir les services d’artistes professionnels. Jonathan Belcher (1710-1776), premier juge en chef de la Nouvelle-Écosse et lieutenant-gouverneur de cette province de 1760 à 1763, commande son portrait au peintre américain John Singleton Copley (1738-1815). Michael Francklin (1733-1782), lieutenant-gouverneur de la province de 1766 à 1772, fait de même. Aujourd’hui, les portraits que peint Copley de Francklin et de sa femme, Susannah, sont conservés au sein de la collection du Musée de la Nouvelle-Écosse.

Au cours des premières décennies de la vie coloniale, la situation de Halifax en tant que lieu d’arrivée, de migration et de manœuvres militaires se reflète dans les sujets des images produites et collectionnées qui représentent les navires et les territoires nouvellement colonisés, ainsi que les dirigeants d’origine britannique et les peuples qu’ils contribuent à déplacer.

Halifax connaît une forte expansion à la fin du dix-huitième siècle, en grande partie grâce à son rôle de port principal pour la flotte britannique pendant la révolution américaine. Seule colonie britannique à ne pas être en rébellion, la Nouvelle-Écosse constitue un centre d’approvisionnement sûr pour les forces britanniques et un point de connexion majeur avec l’Europe. Plus tard, avec la victoire américaine, Halifax devient le plus grand port britannique en Amérique du Nord continentale. Le commerce est florissant entre l’Europe, les Antilles et même la nouvelle république du Sud. En 1794, la venue du prince Édouard-Auguste, futur duc de Kent et de Strathearn (1767-1820), inaugure une période au cours de laquelle « la société atteint son apogée à Halifax et les améliorations apportées au cours des six années suivantes ont fait briller toute la ville ».

Le tumulte du dix-neuvième siècle

Le prince Edward, duc de Kent et de Strathearn (1767-1820), quitte Halifax en 1800, emportant avec lui son enthousiasme pour la construction et une grande partie du cachet social qui entoure ce qui est, en fait, une cour royale. La ville connaît une période de dépression qui durera près d’une décennie, jusqu’à ce que les nouvelles tensions des guerres napoléoniennes entraînent un nouvel afflux d’activités militaires et commerciales britanniques. Née dans la guerre, Halifax connaît des hauts et des bas en fonction de la situation géopolitique du moment. Ce qui est bon pour la flotte convient invariablement à Halifax. Pendant une grande partie du dix-neuvième siècle, l’expansion continue de la ville est directement liée à l’économie des guerres : contre la France, contre les États-Unis et en réaction à la guerre de Sécession, lorsque Halifax devient une plaque tournante pour l’importation et l’exportation de marchandises qui auraient autrefois transité par les ports du Sud soumis à un blocus.

Tout comme les autres secteurs, les arts sont aussi sensibles aux variations de l’économie, et le dix-neuvième siècle connaît un cycle alterné de prospérité et de récession culturelles qui marque encore aujourd’hui l’histoire de l’art à Halifax. Les artistes connaissent le succès pendant les périodes de prospérité et cherchent des pâturages plus verts pendant les inévitables périodes de ralentissement.

Le premier artiste professionnel résidant à Halifax est attiré dans la ville par l’agitation qui couve aux États-Unis, à la fin de la première décennie du dix-neuvième siècle. Ce sont les tensions entre l’Angleterre et les États-Unis, qui aboutiront à la guerre de 1812, qui l’incitent à s’établir à Halifax : l’Anglais Robert Field (v.1769-1819), un portraitiste itinérant qui a travaillé pour une clientèle impressionnante, dont Thomas Jefferson ainsi que George et Martha Washington, s’installe à Halifax où sa nationalité n’est pas un obstacle professionnel. Ses amitiés aux États-Unis sont britanniques, mais ses mécènes sont de plus en plus favorables à une guerre contre la Grande-Bretagne. Field, qui a étudié à la Royal Academy de Londres, vit à Halifax de 1808 à 1816 et honore de nombreuses commandes de portraits. Il semble avoir de bonnes relations sociales, puisqu’au cours de sa première année à Halifax, il peint les portraits du lieutenant-gouverneur de l’époque et de son prédécesseur immédiat. Les deux hommes sont membres du très sélect Rockingham Club; Field peint le portrait de plusieurs membres du club au cours des huit années qu’il passe à Halifax. La fin des guerres napoléoniennes entraîne une nouvelle récession économique dans la ville et, en 1816, Field part pour la Jamaïque, où il meurt de la fièvre jaune.

Au dix-neuvième siècle, le portrait est un genre très en demande auprès des représentants du gouvernement, de l’Église et de l’armée, et au cours des premières décennies du siècle, plusieurs autres artistes itinérants se rendent à Halifax, cherchant à obtenir des commandes de portraits et offrant souvent des cours d’art. Le plus connu d’entre eux est sans doute John Poad Drake (1794-1883), qui laisse un portrait grandeur nature du juge en chef Blowers (1742-1842) et au moins deux représentations du port de Halifax – dont l’une se trouve aujourd’hui dans la collection du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et l’autre, Shipping at Low Tide, Halifax (Navires à marée basse, Halifax), v.1820, au Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse (MBANE).

Au début du développement des arts à Halifax, les paysages à l’aquarelle et les portraits miniatures sont les genres les plus en demande. Parmi les œuvres qui subsistent encore aujourd’hui, on compte celles de Joseph Comingo (1784-1821), un peintre que des spécialistes considèrent comme le premier artiste professionnel né au Canada. Comingo, dont le séjour à Halifax coïncide avec celui de Robert Field, a travaillé aux quatre coins des Maritimes avant de s’installer aux Bahamas. Plus tard, des historien·nes ont émis l’hypothèse qu’il avait été l’élève de Field.

L’art topographique, en particulier les œuvres documentant les colonies naissantes, est une autre passion du dix-neuvième siècle. C’est l’architecte et peintre John Elliott Woolford (1778-1866) qui instaure cette pratique lorsqu’il s’installe à Halifax en 1816, à la suite du nouveau lieutenant-gouverneur, Lord Dalhousie (1770-1838). Les talents artistiques de Woolford avaient déjà attiré l’attention du comte des années auparavant, lorsqu’à dix-neuf ans, le jeune artiste sert dans l’armée, à Malte, comme soldat sous le commandement de Dalhousie. Lorsque le régiment est rassemblé pour une campagne en Égypte en 1800, Woolford n’est plus un fantassin, mais Dalhousie le charge de documenter visuellement l’expédition.

En 1816, Dalhousie emploie Woolford comme dessinateur; pendant le reste de la carrière militaire et politique de Dalhousie, il emploie Woolford en tant qu’artiste chargé de faire la chronique de ses voyages. Dès son arrivée au Canada en 1816, Woolford entreprend la réalisation d’une série de paysages de Halifax et de lieux plus éloignés en Nouvelle-Écosse. En 1819, il publie quatre aquatintes de vues de Halifax – deux de Province House (le lieu de réunion de la Chambre d’assemblée de la Nouvelle-Écosse) et deux de Government House (la résidence du lieutenant-gouverneur).

Parmi les topographes les plus réputés à Halifax au début du dix-neuvième siècle, l’artiste irlandais William Eagar (v.1796-1839) contribue aussi à l’introduction de la lithographie à Halifax. Il travaille aux quatre coins du Canada atlantique, enseignant la peinture et introduisant la lithographie commerciale dans la région. (La lithographie aura par la suite une importance considérable dans l’histoire de l’art de Halifax, avec la création de l’atelier de lithographie du NSCAD, en activité de 1969 à 1976, puis relancé à l’époque contemporaine, en 2017).

Au début de la période coloniale, Halifax, ville fortifiée, voit la plupart de ses artistes exercer d’autres professions : arpenteurs, officiers de marine, soldats. En effet, tout au long du dix-neuvième siècle, on trouve de nombreux artistes au sein de la garnison britannique, notamment Robert Petley (1812-1869). En poste à Halifax de 1832 à 1836, Petley publie à Londres, en 1837, une série de lithographies intitulée Sketches of Nova Scotia and New Brunswick (Croquis de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick).

Malgré le fait que l’élite s’intéresse aux portraits, la demande est rarement suffisante pour assurer la pérennité des carrières artistiques. L’un des artistes les plus importants de cette époque, William Valentine (1798-1849), est bien peintre professionnel sans pour autant ne travailler que dans le domaine des beaux-arts. Il peint également des enseignes et des maisons, tout en dirigeant une entreprise qui propose des services de peinture et de décoration. Valentine quitte son Angleterre natale pour Halifax en 1818. Autodidacte, il évolue dans des cercles sociaux différents de ceux de Robert Field et sa clientèle est issue de la classe moyenne plutôt que de la classe dirigeante. En 1821, il ouvre une école de dessin et, en 1831, il est l’un des fondateurs du Halifax Mechanics’ Institute, qui propose des conférences et des cours techniques sur un large éventail de sujets, y compris les arts. En 1842, Valentine introduit le procédé du daguerréotype à Halifax et inaugure le premier studio photographique de Nouvelle-Écosse.

Un autre éducateur digne de mention, originaire de Boston, est W. H. Jones (actif au Dalhousie College en 1829-1830), qui réside peu de temps à Halifax où il enseigne la peinture au Dalhousie College (aujourd’hui l’Université Dalhousie). C’est là que Jones organise la première exposition d’art à Halifax (et en Amérique du Nord britannique), ouverte du 10 au 29 mai 1830. La majorité des œuvres exposées sont celles de ses élèves, mais il inclut également des œuvres empruntées à des collections locales. La brève période d’enseignement de Jones au collège (de 1829 à 1830) est digne de mention surtout parce qu’il enseigne l’art à Maria Morris (plus tard Miller) (1810-1875), première femme artiste professionnelle de Halifax, qui publiera quatre volumes de lithographies colorées à la main sur la flore de la Nouvelle-Écosse.

L’importance de Halifax en tant que port de commerce s’accroît tout au long du dix-neuvième siècle, et les portraits de navires (images de voiliers qui expriment la fierté d’être propriétaire et servent également de documents pour les assurances) deviennent une part importante de l’activité artistique de la ville. John O’Brien (1831-1891) naît à Saint John, au Nouveau-Brunswick, et grandit à Halifax. C’est en travaillant comme peintre d’enseignes et portraitiste de navires autodidacte que son talent artistique est reconnu par un groupe de marchands de la localité qui financent ses études d’art en Europe. La plupart des peintres portraitistes de navires n’ont pas de formation officielle; ainsi, la formation académique d’O’Brien, et sa relative sophistication, font en sorte que ses œuvres sont très prisées. Il est également considéré comme le premier artiste professionnel né à Halifax (en oubliant Maria Morris Miller, qui ne recevra son dû que beaucoup plus tard).

Si la Confédération de 1867 apporte finalement la stabilité politique à la Nouvelle-Écosse, elle réduit également le rôle de Halifax en tant que lieu majeur des défenses britanniques. La garnison, qui a longtemps été le moteur social et culturel de la ville, diminue en taille, tout comme la présence navale britannique. En conséquence, le marché de l’art à Halifax décroît après la Confédération et, malgré la notoriété de certain·es artistes, les arts n’y sont pas florissants. « Les peintres de talent n’ont pas su tirer parti de ces débuts et un vrai “milieu” de la peinture ne s’est jamais développé à Halifax », écrit un historien.

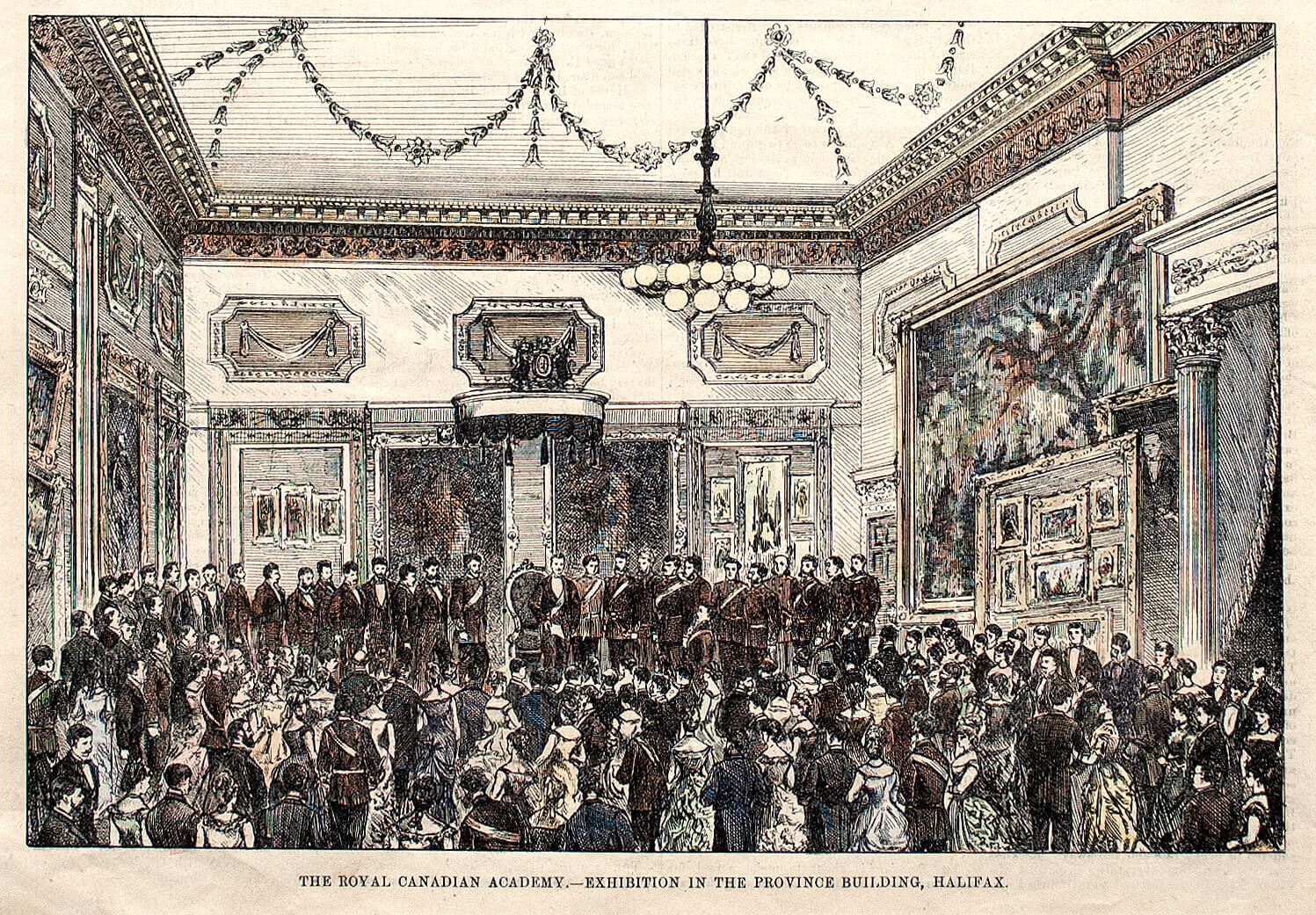

Il faut attendre les années 1880 pour que les conditions d’un tel « milieu » semblent réunies, et ce, même si Halifax demeure un endroit difficile pour l’épanouissement des arts et des artistes. En 1881, la deuxième exposition de la toute nouvelle Académie royale des arts du Canada (ARC) se tient à Halifax. L’exposition est un succès populaire, mais du point de vue commercial, si peu de tableaux se vendent que l’Académie prend le parti de ne plus organiser son exposition annuelle en dehors de Toronto, d’Ottawa ou de Montréal. Lors de l’ouverture de l’exposition, le gouverneur général, le marquis de Lorne (1845-1914), réclame la création d’une école d’art à Halifax. Bien qu’un enseignement occasionnel soit disponible depuis au moins 1809, lorsqu’un artiste nommé John Thomson a commencé à offrir des cours de dessin dans son atelier, Halifax n’a jamais eu d’institution établie pour l’enseignement de l’art. Un groupe d’Haligonien·nes de renom relève le défi, notamment Anna Leonowens (1831-1915), ancienne gouvernante des enfants du roi de Siam et célébrité de l’époque victorienne grâce à ses récits de voyage (elle est redevenue célèbre au vingtième siècle grâce à la comédie musicale de Rodgers et Hammerstein The King and I [1951; v.f. Le roi et moi]).

En 1887, la Victoria School of Art and Design (VSAD) est fondée par Leonowens, et le peintre paysagiste anglais George Harvey (1846-1910) en est le premier directeur (le titre du poste a changé pour recteur en 1895). Jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle, l’école connaît des difficultés, comptant rarement plus de quelques centaines d’élèves à temps partiel, avec cinq leaders différents avant le tournant du siècle. Une certaine stabilité s’installe en 1898 avec la nomination de l’artiste américain Henry M. Rosenberg (1858-1947) à titre de recteur, qui restera en poste jusqu’en 1910.

L’essor du modernisme (1901-1967)

Les premières décennies du nouveau siècle sont marquées par le développement de la Victoria School of Art and Design (VSAD). Son recteur, Henry M. Rosenberg (1858-1947), avait connu James McNeill Whistler (1834-1903) en Europe et Ernest Lawson (1873-1939) à New York. Whistler était l’artiste le plus célèbre de son temps, alors que Lawson, originaire de Halifax, était connu comme l’un des fondateurs de l’impressionnisme américain et membre du collectif The Eight, mené par des artistes de New York prônant un style de peinture américain distinct, comme le Groupe des Sept le revendiquera pour l’art canadien douze ans plus tard. Rosenberg initie Halifax aux styles internationaux dominants du tonalisme et de l’impressionnisme; il reste un artiste influent après sa retraite de l’enseignement en 1910. Rosenberg fait aussi partie d’un groupe d’Haligonien·nes qui fondent la Galerie d’art de la Nouvelle-Écosse en 1908, avec l’objectif de construire un musée d’art dans la capitale de la Nouvelle-Écosse.

Pendant la Première Guerre mondiale, Halifax est un port majeur pour l’envoi de troupes et d’armes vers l’Europe, les convois massifs se rassemblant dans le bassin de Bedford avant de braver l’Atlantique Nord et les sous-marins allemands. Cette ville animée en temps de guerre est dévastée en décembre 1917 par ce que l’on a appelé l’explosion de Halifax, provoquée par la collision d’un navire de munitions et d’un cargo dans le port. Reconnue comme la plus grande explosion d’origine humaine de l’histoire avant la détonation de la première bombe atomique, elle tue près de 2 000 Haligonien·nes et laisse plus de 9 000 victimes aveugles, brûlées ou autrement blessées.

-

Vue du nord en direction du quai 8 à partir de la fonderie Hillis, après la grosse explosion, Halifax, 6 décembre 1917

Photographie de W. G. MacLaughlan

Archives provinciales de la Nouvelle-Écosse, Halifax -

A. Y. Jackson, The Old Gun, Halifax (Le vieux canon de campagne, Halifax), 1919

Huile sur toile, 54,2 x 65,4 cm

Art Gallery of Hamilton -

Harold Gilman, Halifax Harbour (Le port de Halifax), 1918

Huile sur toile, 198 x 335,8 cm

Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa -

Arthur Lismer, Olympic with Returned Soldiers (L’Olympic avec des soldats rentrant au pays), 1919

Huile sur toile, 123 x 163,3 cm

Collection Beaverbrook d’art militaire, Musée canadien de la guerre, Ottawa -

Arthur Lismer, Troopship Leaving Halifax (Navire de guerre quittant Halifax), 1918

Lithographie sur papier, 30,7 x 40,4 cm

Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, Halifax

Au cours de cette période, des artistes de guerre comme A. Y. Jackson (1882-1974) et Harold Gilman (1876-1919) réalisent d’importantes peintures représentant Halifax. L’œuvre de Gilman, Halifax Harbour (Le port de Halifax), 1918, dépeint la ville après l’explosion dans un état de calme apparent qui « évoque un sentiment d’ordre tranquille contrastant avec l’aberration profonde que représente l’explosion et la guerre de façon plus générale ».

Dans l’histoire de Halifax, l’artiste de guerre officiel le plus important est, sans contredit, Arthur Lismer (1885-1969), le futur membre fondateur du Groupe des Sept. Il est engagé en 1916 comme recteur de la VSAD et vit à Halifax jusqu’en 1919. Pendant la Première Guerre mondiale, Lismer documente l’activité militaire autour de la ville et de son port. Il réalise plusieurs peintures de navires à motif camouflage – dont Convoy in Bedford Basin (Convoi dans le bassin de Bedford) et Olympic with Returned Soldiers (L’Olympic avec des soldats rentrant au pays), toutes deux de 1919, et conservées dans la collection du Musée canadien de la guerre – ainsi qu’une série de lithographies représentant les batteries et les installations de canons autour du port. Sous sa direction, l’école d’art et le musée des beaux-arts se développent, bien qu’il rencontre une certaine résistance dans ses efforts de modernisation de l’école. « Tout ce qui va dans le sens de l’innovation se heurte à une apathie exaspérante », se plaint-il à propos de la communauté conservatrice de Halifax.

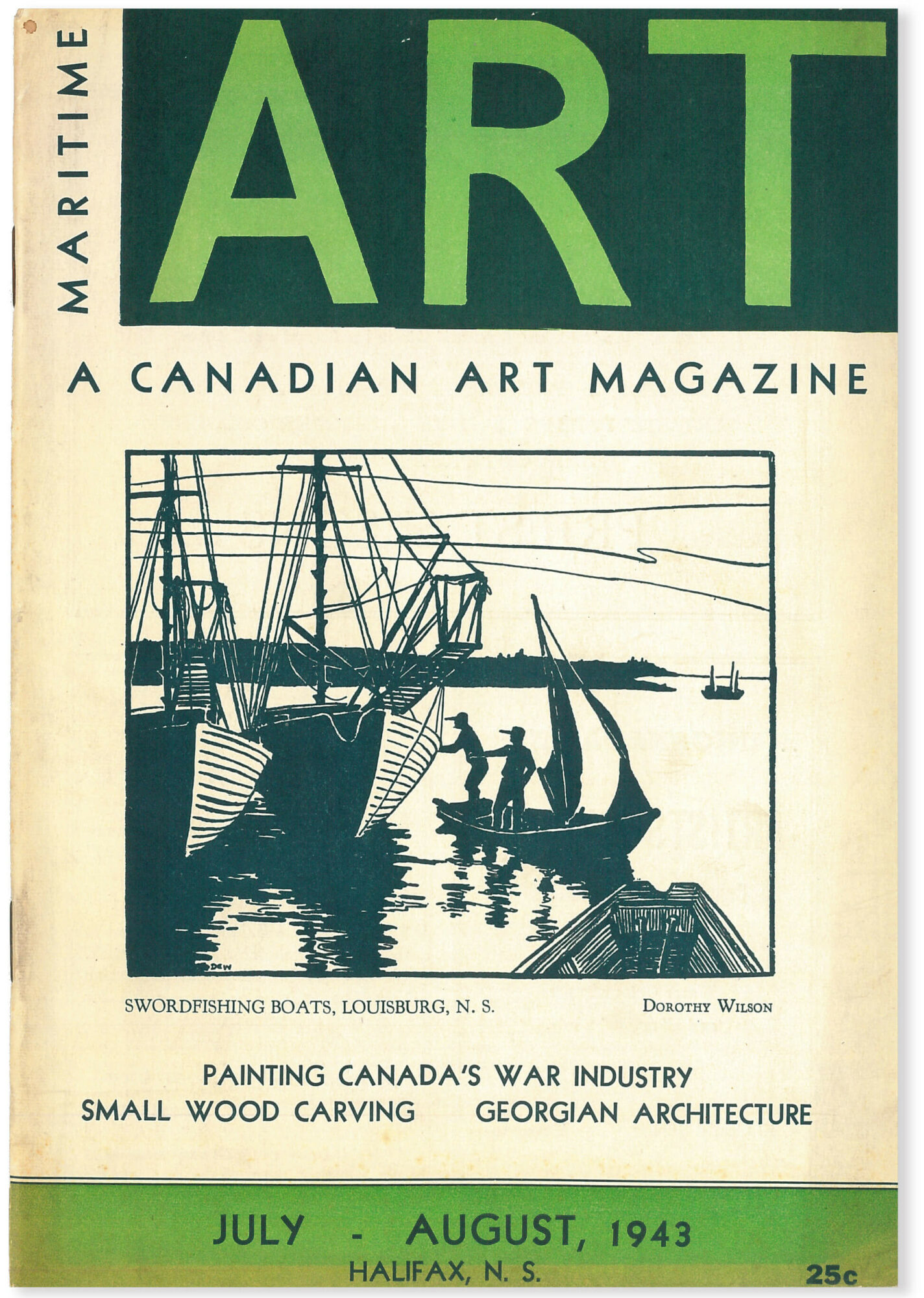

Les années d’après-guerre sont marquées par un regain d’activité artistique. En 1922, la Nova Scotia Society of Artists (NSSA) est fondée à Halifax. Sa première exposition est tenue à la VSAD, grâce à l’énergie d’organisation déployée par la successeure de Lismer à la tête de l’école, la peintre britannique Elizabeth Styring Nutt (1870-1946) (bien que n’étant pas membre fondatrice de la NSSA, Nutt en devient présidente en 1929). Pendant plus de cinq décennies, la NSSA tient des cours d’art et des expositions régulières. La Victoria School of Art and Design est rebaptisée Nova Scotia College of Art (NSCA) en 1925 et continue de se développer sous la direction de Nutt. En 1935, un collectif de galeries et d’autres lieux d’exposition forme la Maritime Art Association, qui se concentre sur l’organisation et l’emprunt d’expositions d’art qui font la tournée de la région. Cette association commence également à publier la première revue artistique spécialisée du Canada, Maritime Art (qui deviendra plus tard Canadian Art), lancée en 1940 sous la direction de Walter Abell (1897-1956), professeur d’histoire de l’art et conservateur de la galerie de l’Université Acadia.

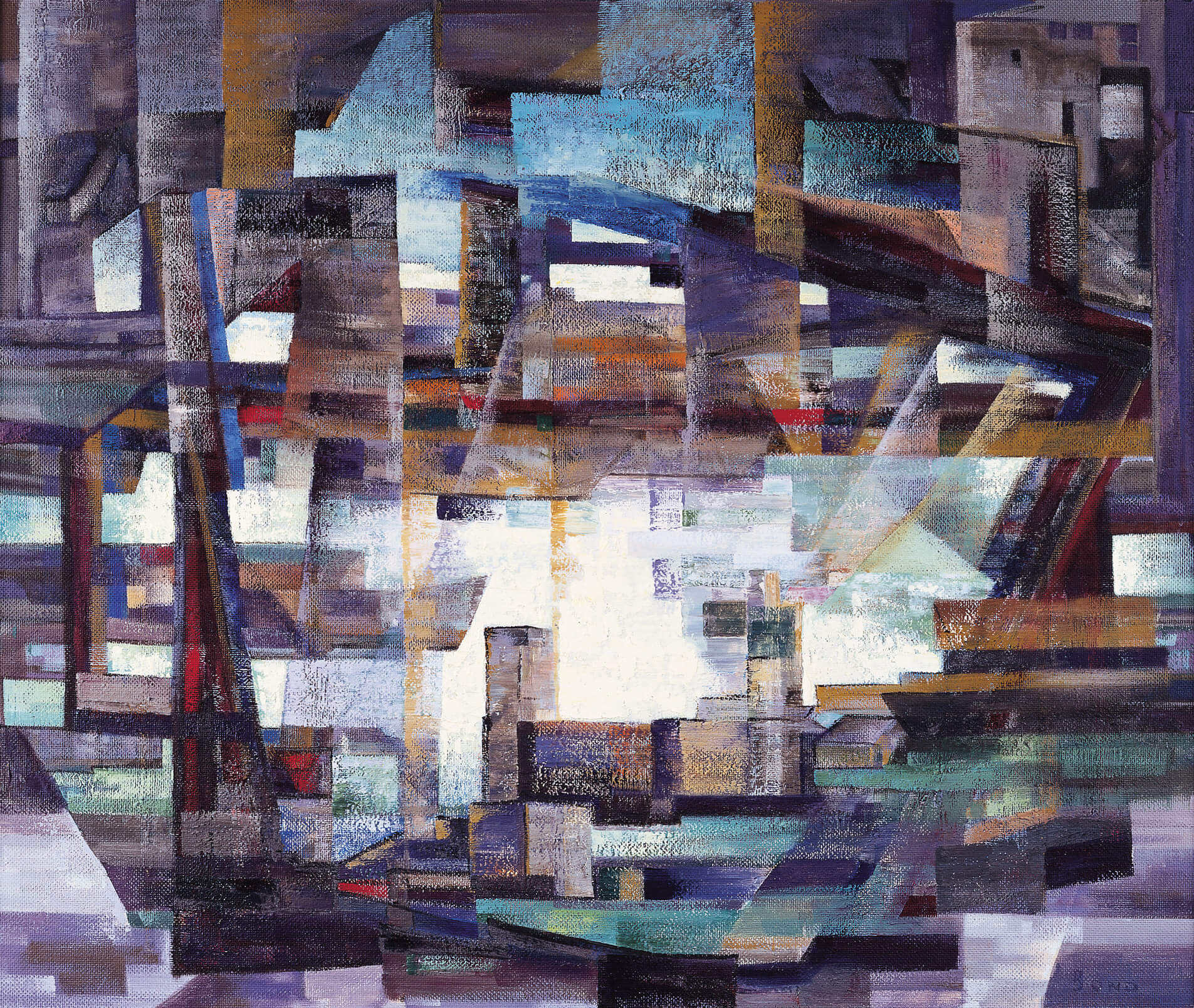

Peu de temps après, Halifax redevient un relais important pour les armées et les navires de la Seconde Guerre mondiale. Les artistes de guerre officiels représentent les activités qui se déroulent tant sur le front intérieur que dans l’Atlantique. Après la guerre, la création en 1953 de la première galerie d’art permanente de la ville, la Dalhousie Art Gallery, donne un nouvel élan aux arts à Halifax.

La prédominance de l’abstraction dans la peinture canadienne, comme en témoignent les Automatistes à Montréal et le Groupe des Onze à Toronto, suscite beaucoup de changements dans les arts au pays. Mais ces innovations se manifestent moins à Halifax, où les arts demeurent relativement conservateurs et se concentrent sur le réalisme et la peinture de paysage postimpressionniste. Cette situation s’explique autant par les goûts des mécènes que par la position relativement conservatrice de l’école des beaux-arts, qui résiste à toute tentative d’introduire des idées plus contemporaines dans le programme d’études.

Les expositions annuelles de la Nova Scotia Society of Artists regorgent de vues de Peggy’s Cove et d’autres paysages marins, du parc de Point Pleasant et de la navigation dans le port. Quelques artistes, comme Marion Bond (1903-1965), LeRoy J. Zwicker (1906-1987) et Leonard Brooks (1911-2011), expérimentent l’abstraction. Ruth Salter Wainwright (1902-1984) et Aileen Meagher (1910-1987) vont jusqu’à suivre des cours à la célèbre école d’été d’Hans Hofmann (1880-1966) à Provincetown, dans le Massachusetts. Carol Hoorn Fraser (1930-1991) traite de thèmes surréalistes dans ses peintures figuratives, et à partir de la fin des années 1950, la sculptrice Sara Jackson (1924-2004) réalise des œuvres en bronze qui, par leur surréalisme expressif, n’auraient pas parues incongrues à Londres ou à Paris. Mais pour l’essentiel, alors que le monde de l’art international est agité par le surréalisme, l’expressionnisme abstrait, le pop art et le minimalisme, la plupart des artistes de Halifax semblent se satisfaire du statu quo.

La tendance au conservatisme du NSCA, favorisée par le long mandat d’Elizabeth Styring Nutt (de 1919 à 1943), se poursuit sous son successeur, Cameron D. C. Mackay (1906-1979). Arthur Lismer, consulté pour le remplacement de Nutt, est bien conscient des limites de son ancienne école et fait pression pour qu’un successeur soit trouvé à Nutt. « L’époque des pratiques de studio d’il y a cinquante ans en Angleterre est pratiquement révolue et les normes de conception, de peinture et de réalisation en général ont évolué et changé », écrit-il à un membre du conseil d’administration du NSCA, dans une lettre recommandant Frederick Varley (1881-1969) à titre de nouveau recteur. Mackay n’apporte pas les changements recommandés par Lismer. Au lieu de cela, « l’image générale du NSCA, au milieu des années 1960, est celle d’une école empreinte de torpeur artistique et reflétant le moral déprimé du personnel et des élèves ».

L’école d’art n’est pas la seule à faire preuve de conservatisme. La Maritime Arts Association et la NSSA sont également critiquées pour leur contribution à ce que Stuart Smith, directeur de la Galerie d’art Beaverbrook (aujourd’hui le Musée des beaux-arts Beaverbrook), appelle en 1967 « une influence réactionnaire et restrictive sur la peinture dans les trois provinces ». Smith blâme une coterie de « peintres du dimanche » pour cette influence, suggérant que la « stagnation financière » pourrait être en partie responsable.

Comme l’écrit, en 1945, l’artiste et marchand d’art LeRoy J. Zwicker dans Canadian Art, le public de Halifax, « cette vieille ville conservatrice », préfère les sujets régionaux : « Le marchand régional doit comprendre sa région. Il est naturel que cette caractéristique conservatrice trouve un écho dans ce que l’on appelle la peinture « “sûre”. » Zwicker, qui ne préconise pas l’expérimentation, voulait dire par là que la communauté préférait la peinture orthodoxe, qu’elle trouve plus « sûre » que les tendances contemporaines. Le marché, tel qu’il était, ne pouvait tout simplement pas soutenir des pratiques plus innovantes. Si le marché n’a jamais rattrapé son retard, l’innovation, incarnée par un nouveau président d’école d’art, était sur le point d’éclore plus tard dans l’année.

Le postmodernisme (1967-aujourd’hui)

En 1967, Garry Neill Kennedy (1935-2021) est nommé premier président du Nova Scotia College of Art, rebaptisé en 1969 Nova Scotia College of Art and Design (aujourd’hui l’Université NSCAD). Au cours de sa première décennie à la tête de l’école d’art, il supervise deux agrandissements majeurs : d’abord l’extension du campus de l’école sur Coburg Road, puis, à la fin des années 1970, son déménagement dans un ensemble de bâtiments historiques sur le front de mer de Halifax. De plus, Kennedy réoriente l’école en licenciant ou en mettant à la retraite la plupart des membres de la communauté professorale en place et en recrutant un nouveau groupe d’artistes, provenant essentiellement des États-Unis, des personnes diplômées de programmes artistiques universitaires et intéressées par des approches novatrices de l’art visuel. Les nouveaux membres de la faculté – Gerald Ferguson (1937-2009), David Askevold (1940-2008), Walter Ostrom (né en 1944), Eric Fischl (né en 1948), Martha Wilson (née en 1947), Benjamin H. D. Buchloh (né en 1941) et Kasper König (né en 1943) – transforment radicalement l’école d’art de Halifax.

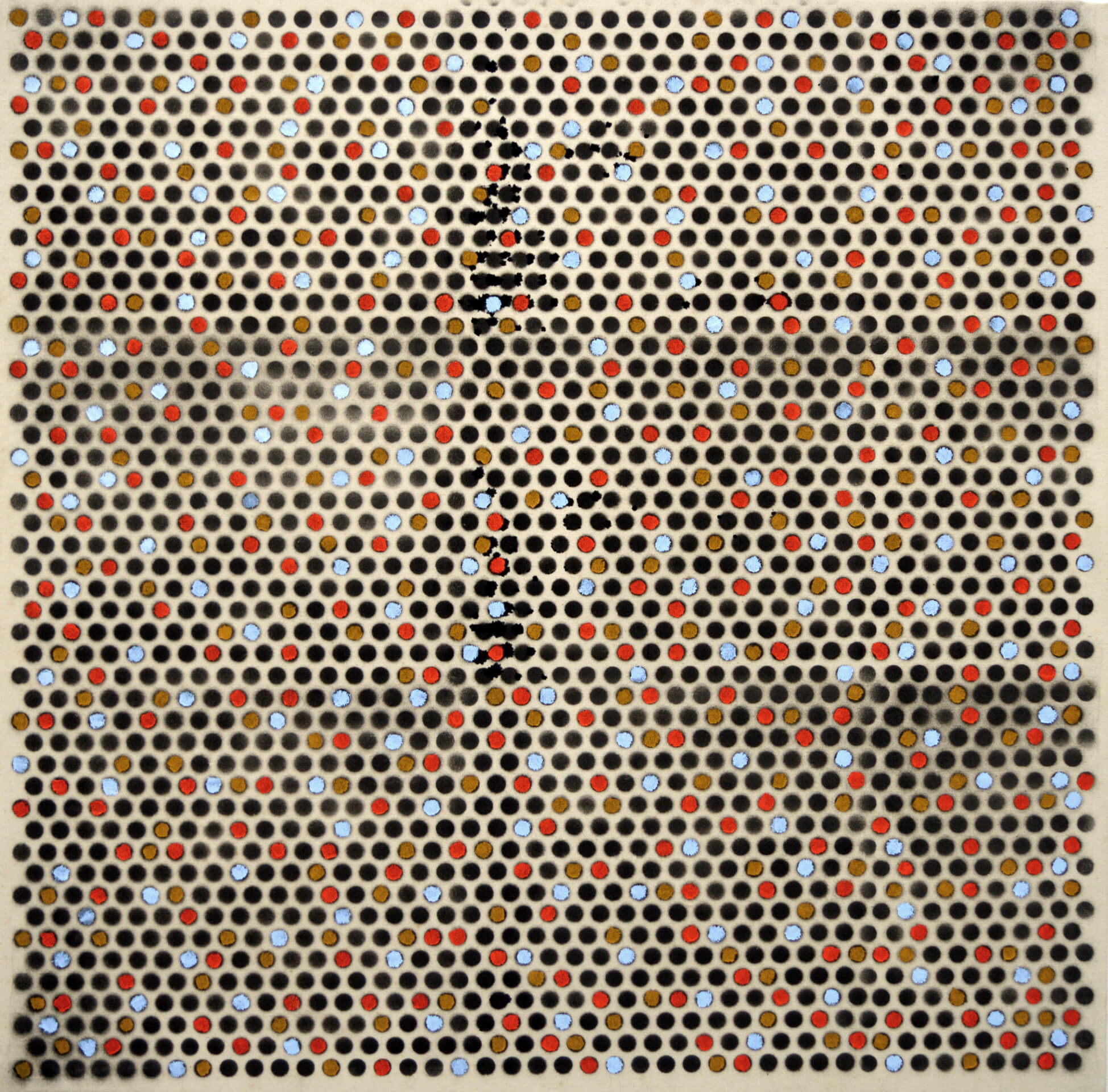

Le réalisme et le postimpressionnisme sont abandonnés au profit d’approches artistiques conceptuelles. Les chevalets sont mis au rebut et les tours de poterie sont bannis, bien que brièvement, de l’atelier de céramique. La vidéo, la performance, le land art et l’installation font désormais partie du programme d’études, et le programme de résidence d’artistes du NSCAD permet à des artistes contemporain·es du monde entier de venir à Halifax. L’école crée deux espaces d’exposition, la Mezzanine Gallery et la Anna Leonowens Gallery, qui deviennent rapidement les lieux d’exposition les plus novateurs du Canada atlantique, présentant des œuvres produites tant par les élèves que le corps enseignant, ainsi que par des artistes invité·es, notamment Gerhard Richter (né en 1932), Dan Graham (1942-2022), John Baldessari (1931-2020), Lawrence Weiner (1942-2021), Jackie Winsor (née en 1941), Joyce Wieland (1930-1998) et Michael Snow (1928-2023). L’atelier de lithographie du NSCAD (1969-1976) et les NSCAD Press sont en activité tout au long des années 1970 et produisent un ensemble d’œuvres sans équivalent dans l’histoire de l’art canadien.

L’école d’art n’est toutefois pas la seule à imposer un changement fondamental dans le domaine des arts à Halifax. Deux universités de la ville, l’Université Mount Saint Vincent et l’Université Saint Mary’s, fondent leur galerie d’art en 1971. La Galerie d’art de la Nouvelle-Écosse exploitait depuis 1967 la Centennial Art Gallery dans une poudrière de Citadel Hill, et en 1975, elle emménage dans les anciens locaux du NSCAD sur Coburg Road. Par un acte législatif, sa collection est cédée la même année au Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse (MBANE) nouvellement constitué. L’une des premières grandes expositions du musée, Folk Art of Nova Scotia (L’art populaire de la Nouvelle-Écosse), est une exposition itinérante nationale qui fait connaître au public canadien l’art populaire de la Nouvelle-Écosse. Cet art demeure l’un des principaux domaines d’intérêt du MBANE, qui présente une série d’expositions majeures sur ce thème dans les années 1980 et 1990.

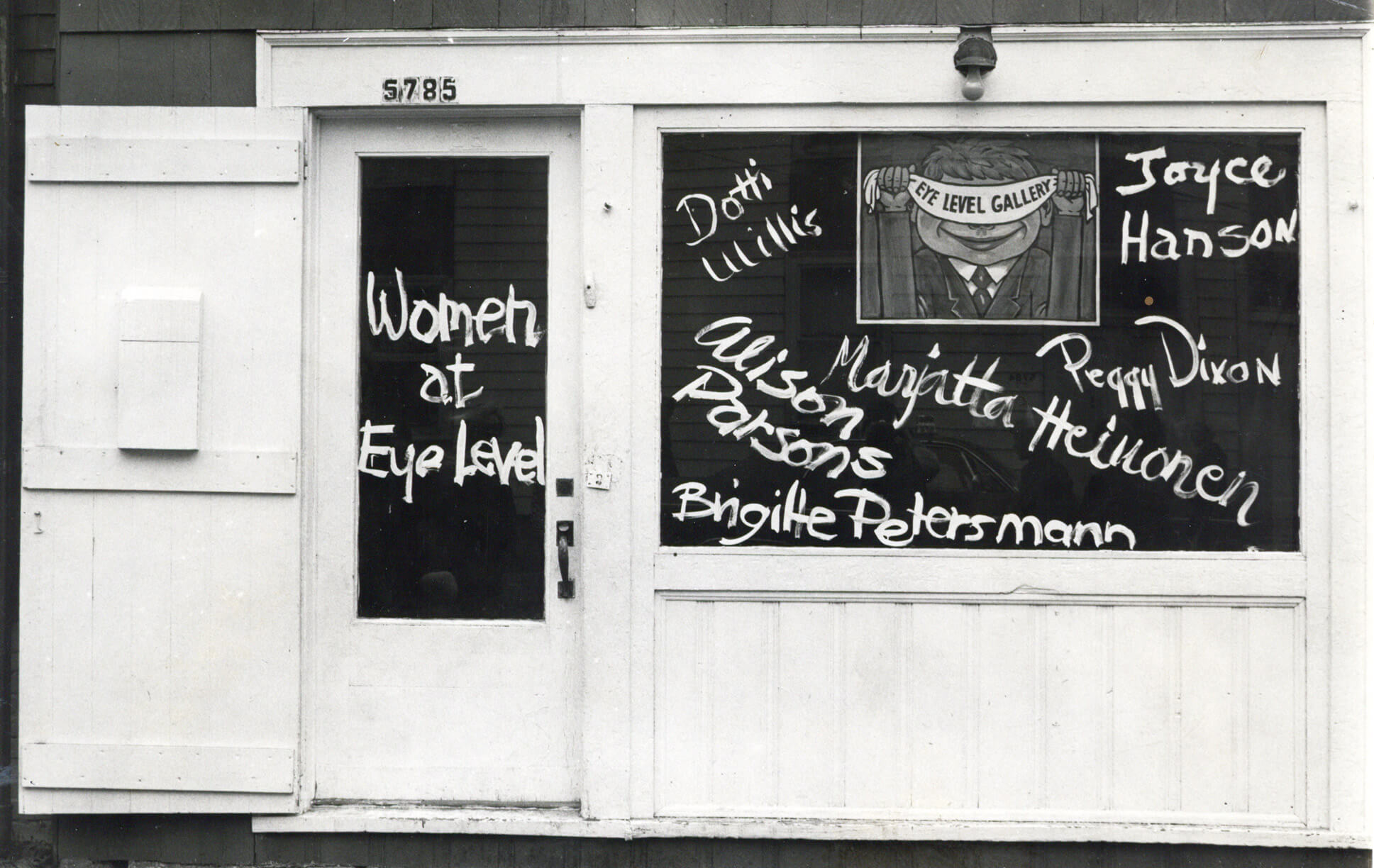

En 1972, un groupe de femmes artistes fonde Inventions Gallery, un centre d’artistes autogéré éphémère qui devient, en 1974, la Eye Level Gallery Society (aujourd’hui Eyelevel). La même année, la Atlantic Filmmakers Cooperative est créée. Les dix-sept membres responsables de sa fondation sont en partie inspiré·es par les fréquentes visites à Halifax de Robert Frank (1924-2019), qui possède une maison au Cap-Breton. Frank vend à la coopérative sa première caméra, celle qu’il a utilisée pour tourner Cocksucker Blues, son tristement célèbre documentaire sur les Rolling Stones. Les deux centres d’artistes bénéficient de nouveaux fonds du Conseil des arts du Canada. Le Centre for Art Tapes, un centre d’exposition et de production axé sur l’art vidéo et audio, est fondé en 1979. En 1988, le MBANE quitte le campus de l’Université Dalhousie pour s’installer dans un bâtiment historique rénové, à quelques rues de l’Université NSCAD. Son exposition inaugurale retrace l’histoire de l’école d’art, Eighty/Twenty: 100 Years of the Nova Scotia College of Art and Design (Quatre-vingt/vingt : les 100 ans de l’Université NSCAD).

Malgré le nombre de galeries et de musées d’art à Halifax, les artistes continuent d’ouvrir leurs propres lieux d’exposition. Tout au long des années 1980 et 1990, de nombreuses initiatives sont lancées pour élargir les possibilités d’exposition de la création contemporaine émergente. Fondée en 1986, la Ecphore Exhibition Society organise trois expositions par année dans des bâtiments vides du centre-ville de Halifax. Les soumissions sont ouvertes à l’ensemble de la communauté artistique et les expositions se déroulent pendant un week-end, à chaque automne. La pelouse de l’Université technique de Nouvelle-Écosse accueille plusieurs expositions de sculpture en plein air à la fin des années 1980 et au début des années 1990. À la suite de cette série d’expositions, deux événements importants sont organisés par la relève en sculpture : en 1993, le site abandonné du Quai 21, sur le front de mer de Halifax, accueille The Shed Show (L’exposition du hangar), tandis qu’en 1994, un centre commercial pratiquement inoccupé accueille Sculpture Expo ’94: The Mall Show (Sculpture Expo ’94 : l’exposition du centre commercial), une exposition qui réunit dix-neuf artistes. Au début des années 1990, une galerie éphémère ouvre ses portes à Halifax, un espace coopératif pour l’art contemporain appelé OO Gallery. Le Khyber Centre for the Arts, un nouveau centre d’artistes autogéré, voit le jour en 1995 dans un bâtiment historique délabré de la rue Barrington.

Les espaces et événements gérés par des artistes et les galeries universitaires sont les principaux lieux de diffusion de l’art contemporain à Halifax entre les années 1970 et le début du siècle. Malgré l’attention internationale tournée vers Halifax et les expositions tenues à la Anna Leonowens Gallery d’artistes comme Gerhard Richter, A. R. Penck (1939-2017), Alice Aycock (née en 1946), Lawrence Weiner, Richard Prince (né en 1949) et John Baldessari (1931-2020), parmi nombre d’autres noms désormais célèbres, le public de Halifax demeure attiré par les paysages régionaux, par la peinture conservatrice ou par ce que LeRoy J. Zwicker (1906-1987) avait appelé de façon péjorative la peinture « sûre ». Aucune œuvre de ces expositions n’a été acquise par les collections de la Nouvelle-Écosse (publiques, corporatives ou privées).

On compte très peu de galeries commerciales à Halifax et la plupart d’entre elles n’exposent pas les œuvres considérées comme avant-gardistes. La Zwicker’s Gallery, la plus ancienne galerie d’art commerciale de la région (ouverte par Judson A. Zwicker, puis dirigée par son fils LeRoy), est fondée en 1886. Dans les années 1980, la galerie se concentre essentiellement sur le marché secondaire. Son offre en termes d’œuvres contemporaines est principalement reliée au réalisme de l’Atlantique. La Secord Gallery est inaugurée en 1979 et représente de nombreux artistes de Nouvelle-Écosse travaillant pour la plupart dans un style figuratif, bien qu’elle présente également des créations abstraites ainsi que de la gravure, de la photographie et de la sculpture. Fondée en 1983 par l’artiste Ineke Graham (née en 1937), Studio 21 Fine Art est la première galerie commerciale à tenter de représenter des artistes qui étaient déjà largement exposé·es au sein de galeries publiques. Associée tant à des artistes de la région que du reste du Canada, Studio 21 devient la galerie commerciale la plus prospère de la ville, et ce, malgré un éventail d’artistes relativement conservateur. (En septembre 2023, Studio 21 change de propriétaire et devient Katzman Art Projects.) Ouvrant ses portes en 2005, la Gallery Page and Strange, qui se concentre également sur l’art contemporain, ne réussit pas à survivre au difficile marché de l’art de Halifax.

Malgré un réseau de galeries publiques actif, malgré de riches occasions d’éveiller l’intérêt de la critique des magazines et des journaux, de même que malgré l’activité constante autour de l’Université NSCAD, Halifax n’est jamais parvenue à maintenir un marché de l’art suffisamment important qui aurait eu un poids critique dans le domaine des arts. Dépendantes de l’enseignement, des subventions et du travail dans d’autres domaines de création (comme l’industrie cinématographique), les carrières artistiques à Halifax sont précaires et nombre d’artistes la quittent pour d’autres villes.

En 2001, une étape importante est franchie. La Fondation Sobey pour les arts, par l’intermédiaire du MBANE, crée le Prix Sobey pour les arts. Ce prix, le plus important pour l’art contemporain au Canada, est géré par le MBANE jusqu’en 2015, pour être transféré au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) en 2016. Grâce aux expositions annuelles et aux réunions du jury en Nouvelle-Écosse, des commissaires de partout au Canada s’amènent à Halifax et ont l’occasion d’y voir les œuvres d’artistes de la ville (en lice, ou non, pour le prix), ce qui a permis d’accroître de manière exponentielle le rayonnement des arts contemporains. La création contemporaine de la ville a ainsi bénéficié d’une visibilité accrue, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Au début du vingt-et-unième siècle, Halifax entame une série de développements majeurs sur la péninsule, ce qui crée une pression sur les artistes à la recherche d’espaces d’atelier abordables. Comme dans d’autres villes nord-américaines, le centre-ville, qui était autrefois le centre de l’activité artistique contemporaine, devient inabordable pour les artistes et les centres d’artistes, les obligeant à s’éloigner de plus en plus en périphérie.

Cependant, les artistes continuent d’apporter des changements significatifs par leurs propres moyens. En 2019, l’artiste Emily Falencki (née en 1972) achète une ancienne imprimerie dans le quartier nord de la ville et la rénove en profondeur pour créer une nouvelle institution artistique. Le Blue Building, ouvert en 2021, abrite désormais des ateliers d’artistes, des installations de production, des programmes éducatifs, les bureaux et la librairie Eyelevel, ainsi qu’une galerie d’art commerciale autogérée. Comme le dit l’aphorisme, une marée montante soulève tous les bateaux. L’ouverture du complexe Blue Building alimente l’optimisme quant à la prochaine envolée de la scène artistique haligonienne.

À propos de l'auteur

À propos de l'auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements