On peut comprendre l’importance de l’œuvre de Riopelle en la situant par rapport à trois mouvements de l’art contemporain du milieu du vingtième siècle qui l’ont particulièrement touché — l’automatisme québécois, l’abstraction lyrique française et l’expressionnisme abstrait américain — mais envers lesquels il a toutefois tenu à se démarquer. Au Québec, Riopelle a d’abord été un membre influent des Automatistes, il signe Refus global en 1948 avant de jeter son dévolu sur la France pour mener la plus grande partie de sa carrière. À la même époque, et lors des premiers séjours français, il s’est détaché du surréalisme pour s’associer au groupe de l’abstraction lyrique. Enfin, dans les années cinquante aux États-Unis, il est assimilé aux expressionnistes abstraits, bien qu’il ait toujours refusé d’être associé à Jackson Pollock en particulier, auquel la critique américaine l’a souvent comparé. La posture artistique du jeune Riopelle, dans les premières décennies de sa carrière, le lie à de nombreux mouvements et praticiens, en même temps qu’elle semble motivée par un impérieux désir qu’a l’artiste de se distinguer.

L’automatisme québécois et son rejet

Jean Paul Riopelle commence sa carrière en participant pleinement au mouvement de l’automatisme québécois. Il contribue et signe le manifeste Refus global, lancé le 9 août 1948, insistant pour que le texte ne soit pas une simple reprise des manifestes européens du surréalisme comme Rupture inaugurale qu’il a également signé en 1947 avec André Breton (1896-1966). Riopelle a de plus défendu le manifeste qui a fait scandale après sa publication historique. Ses travaux du temps sont en harmonie avec les intentions de ses pairs automatistes dont Paul-Émile Borduas (1905-1960) et Marcel Barbeau (1925-2016). Collectivement, ils ont rejeté la figuration au profit d’un acte de création spontané et instinctif. Dans Hochelaga, 1947, Riopelle répartit les touches colorées sur toute la surface qui se trouve sillonnée de coulures suggérant la rapidité d’exécution et l’absence de contrôle – des éléments phares du style automatiste.

Toutefois, au début des années 1950, Riopelle s’est distancié du mouvement. Dans une œuvre automatiste, l’artiste maintient un certain contrôle en dépit des éléments de hasard employés pour créer la composition. Contrarié par cet état des choses, Riopelle est en quête d’un art qui se veut ouverture totale. Le contrôle visuel exercé sur l’œuvre automatiste, supposant une prise de distance du peintre pour en juger l’effet, est pour lui une restriction du hasard qu’il constate chez ses compatriotes, en particulier Borduas et Barbeau.

Cette restriction est manifeste dans Parachutes végétaux, 1947, une œuvre pour laquelle Borduas semble avoir clairement procédé en deux temps. Le fond sombre a été peint d’abord, et après une période de séchage, les « objets » (parachutes végétaux) ont été ajoutés, juxtaposés les uns aux autres, en évitant toute superposition. Cette performance aurait été impossible si Borduas avait procédé les yeux fermés, tel que Guido Molinari (1933-2004) l’a plus tard suggéré. Borduas affirme n’avoir aucune préconception de ce que son tableau deviendra, avant de le commencer – « placé devant la feuille blanche avec un esprit libre de toutes idées littéraires, j’obéis à la première impulsion. Si j’ai l’idée d’appliquer mon fusain au centre de la feuille ou sur l’un des côtés, je l’applique sans discuter et ainsi de suite ». Sa spontanéité peut cependant être remise en question pour Parachutes végétaux. Plus encore, « la distribution des formes dans l’aire picturale crée une impression de grande maîtrise. On voit mal comment un élément ou l’autre de l’ensemble pourrait être déplacé sans compromettre l’équilibre de la composition ». On pourrait en dire autant du tableau de Barbeau, Tumulte à la mâchoire crispée, 1946. Ce dernier semble orienter ses taches en V, les extrémités desquelles visent les coins supérieurs à droite et à gauche de la surface picturale. La « restriction du hasard » semble opérer ici aussi.

À l’occasion de l’exposition parisienne Véhémences confrontées, présentée à La Dragonne, aussi connue comme la Galerie Nina Dausset, du 8 au 31 mars 1951, Riopelle joint sa voix à celle de nombreux artistes qui entendent exprimer leur position contre le mouvement :

L’automatisme, qui s’était voulu ouverture totale, s’est révélé comme une restriction du hasard. Le refus de conscience (la main du peintre qui dessine involontairement ne peut que répéter indéfiniment la même courbe que rien ne nous autorise à préférer à celle tracée sur une des arrêtes du pistolet) en a fait un « isme » systématique. Seul peut être fécond un hasard total — non plus fonction exclusive des moyens, mais au contraire permettant un contrôle réel — qui physiologiquement, physiquement, psychiquement est condamné à être troué par l’organicité du peintre avec cet avantage d’y laisser entrer toutes les chances de fuite cosmique.

Ironiquement, quand Riopelle se prononce contre l’automatisme à Paris, sa contribution pour l’exposition Véhémences confrontées, Sans titre, 1949-1950, incarne cet appel au « hasard total » caractéristique du mouvement. Toutefois, suivant l’exposition de cette peinture, il se retire complètement du groupe qui semble l’avoir trahi en ce qu’il prône une « ouverture totale », mais qui limite néanmoins les occasions pour que ne survienne la vraie spontanéité. Pourtant, Riopelle ne peut envisager l’automatisme comme un « refus de conscience », principe générant la restriction du hasard qu’il condamne. « L’essentiel, c’est l’intensité » affirme-t-il, et de conserver un « état de pureté, de disponibilité face à l’œuvre ». Sans quoi, la démarche conduirait à la monotonie, aux répétitions, à une « impasse », déclare-t-il.

Du surréalisme à l’abstraction lyrique

Lors de son premier séjour en France en 1946, Riopelle rencontre des membres du mouvement surréaliste et présente deux aquarelles à la VIe exposition internationale du surréalisme organisée par André Breton (1896-1966) et tenue à la Galerie Maeght à Paris. On peut notamment y voir Eaux-mères, 1947, un titre que lui donne Breton lui-même. La composition est typique du style automatiste abstrait de Riopelle : c’est dense et rapide, avec peu de considération pour l’espace pictural traditionnel, et laissant voir une graphie de traits fins au crayon suggérant des formes et motifs simples.

Fernand Leduc (1916-2014), membre des Automatistes, critique Riopelle pour sa participation. Il est d’avis que sa proposition n’a rien à voir avec le côté ésotérique de cette exposition, un accent donné par Breton qui a voulu réhabiliter l’occultisme au sein du mouvement surréaliste. Leduc remarque que Riopelle « fait figure d’égaré par la facture même de son travail ». Même si Breton avait invité Borduas et les Automatistes à joindre l’exposition surréaliste, Leduc insiste : « Ici, nous n’avons pas notre compte ». Au final, la participation de Riopelle est la seule sous la bannière canadienne parmi les 87 artistes exposants de la Galerie Maeght. Après quoi il retourne à la maison, au Québec, pour revenir en France à la toute fin de 1948.

À son retour, les premiers contacts que Riopelle cherche à nouer sont avec les surréalistes et André Breton. Il réalise cependant assez vite que l’avant‐garde ne tourne plus autour des surréalistes dont la réputation a été ternie durant la guerre, par l’exil aux États-Unis de leur chef, Breton, et par le séjour prolongé au Mexique de l’un de leurs principaux poètes, Benjamin Péret (1899-1959). Ceux d’entre eux qui, comme Tristan Tzara (1896-1963), ont affronté la persécution nazie le leur ont reproché amèrement. Il s’en suit des clivages au sein du groupe, certains se réclamant de Breton, d’autres du Parti communiste. Riopelle sent qu’il n’y a pas grand-chose à gagner dans ces querelles intestines et cherche des liens ailleurs. D’autant que la parenté qu’il entretient avec les surréalistes lui paraît ténue, de l’ordre de la pensée, non de l’imagerie, « pas assez précise » chez eux, pense-t-il.

C’est auprès du groupe de l’abstraction lyrique que Riopelle se découvre de nouvelles affinités. Le mouvement se veut abstrait, tout en cherchant à se détacher de l’abstraction géométrique, dont la tradition remonte à Paul Cézanne (1839-1906) et qui était encore largement pratiquée chez les disciples français de Piet Mondrian (1872-1944). Une célèbre photo datée de 1953 témoigne de cette collaboration et rassemble Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), Jacques Germain (1915-2001), Georges Mathieu (1921-2012), Pierre Loeb (1897-1964), Riopelle et Zao Wou-ki (1921-2013).

L’abstraction lyrique, baptisée et défendue par Mathieu dès 1947, s’inscrit dans la filiation picturale de Van Gogh (1853-1890), et « prolonge l’art baroque dans le sens de l’expression ». La première exposition du groupe rassemble 14 participants dont Leduc et Riopelle. Elle a lieu à la Galerie du Luxembourg sous le titre L’imaginaire. Mathieu est enthousiasmé par ces « Canadiens nouveaux » et par leur proposition automatiste qu’il décrit comme une « soumission avantageuse aux sollicitations de la spontanéité, de l’indiscipline picturale, du hasard technique, du romantisme du pinceau, des débordements du lyrisme ». Dans cet esprit, les propres travaux abstraits de Mathieu, tel Fourth Avenue (Quatrième avenue), 1957, se présentent comme une calligraphie libre mais bien centrée dans la composition picturale.

Grâce à une connivence artistique importante, cette association avec le groupe de l’abstraction lyrique a été plus profitable à Riopelle que ses contacts avec les surréalistes. La courte marche qu’il fait avec eux, de la fin des années 1940 au début des années 1950, lui permet d’explorer une multitude de voies ouvertes à l’art abstrait sans s’en tenir au géométrisme de Mondrian qui dominait alors, ou à quelques autres formules strictes et contraignantes. Riopelle, décrit par le critique d’art français Michel Waldberg comme un artiste « hostile à tout formalisme, à toute ritualisation, fût-elle d’une “religion” moderne et sans dieu », allait bientôt voler de ses propres ailes et rencontrer un succès considérable tant à Paris qu’à New York.

À distance de l’expressionnisme abstrait américain

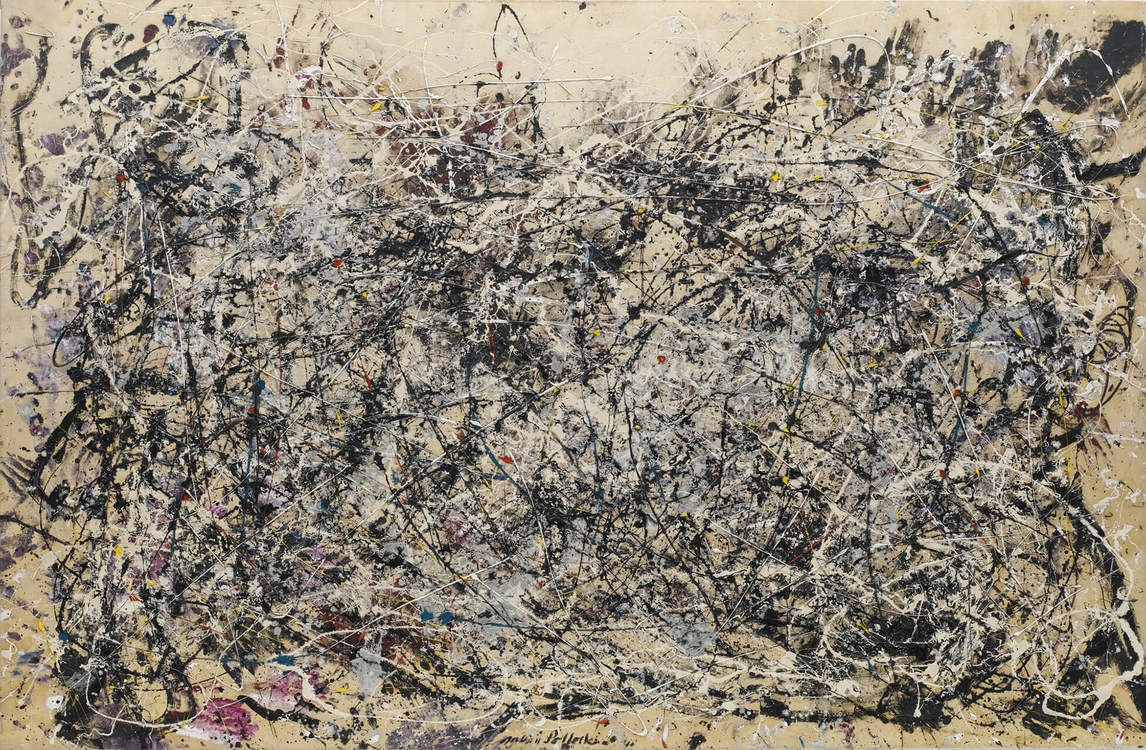

La critique américaine a souvent comparé Jean Paul Riopelle — à tort selon lui — avec Jackson Pollock (1912-1956). L’historien de l’art Robert Goldwater a notamment vu dans les coulures de peinture blanche d’une œuvre comme Sans titre (Promenade), 1949, une parenté avec les drippings du célèbre peintre américain. Celui qui a le mieux saisi et marqué la distance qui sépare Riopelle de Pollock est le critique d’art Thomas B. Hess, éditeur de la revue Art News. Dans son article « Jean Paul Riopelle », paru dans le catalogue de l’exposition que la Pierre Matisse Gallery de New York consacre au peintre canadien en 1973, Hess, sans nommer Pollock, et se référant à la peinture américaine récente, soit l’expressionnisme abstrait, commence par pointer le fait que ses compatriotes peignent habituellement sur des toiles non montées, accrochées au mur ou, plus simplement, posées à plat au sol . Le tableau se développe donc à partir du centre vers les bords qui ne sont pas déterminés d’avance. Quand l’image a rejoint sa périphérie, les excès de toile sont découpés et éventuellement la toile est montée sur châssis.

Hess remarque que Riopelle procède tout autrement. Il travaille toujours à la verticale, sa toile montée sur châssis est posée sur un chevalet. De plus, il privilégie essentiellement trois formats de toile, le portrait (plus ou moins carré), le paysage (rectangle à l’horizontale) et la marine (plus allongé pour représenter les plages ou le bord de l’eau). Ainsi, les limites de la composition sont imposées d’avance. Riopelle se trouve à peindre dans les formats empruntés communément par les peintres européens qu’il admire : Henri Matisse (1869-1954), Claude Monet (1840-1926) et Gustave Courbet (1819-1877).

Dans son article, la thèse de Hess est illustrée par la comparaison de deux photos, l’une montrant Pollock et Riopelle, chacun à l’œuvre dans leur atelier respectif. Dans la première image, Pollock est représenté exécutant l’une de ses fameuses peintures de drippings. Sur une toile non montée, simplement déroulée et posée au sol, Pollock fait gicler la peinture à partir d’un pinceau séché ou d’un bâton trempé dans un pot de peinture plutôt que d’utiliser de la peinture en tube. De son bâton, sa peinture dégouline (drip) en minces filaments ou en taches. Il n’hésite pas à mettre un pied sur sa toile, voire même à marcher au sein de sa composition, en cours d’exécution. Surplombant le support, l’artiste a un parfait contrôle sur son œuvre. Il remplit toute la surface, et crée un effet « all-over », c’est-à-dire sans points de focalisation ni hiérarchie entre les éléments. Il est arrivé à Pollock de découper une grande toile finie, pour en faire différentes œuvres autonomes, dépendamment de la façon dont s’est développée la grande toile composée à même le sol.

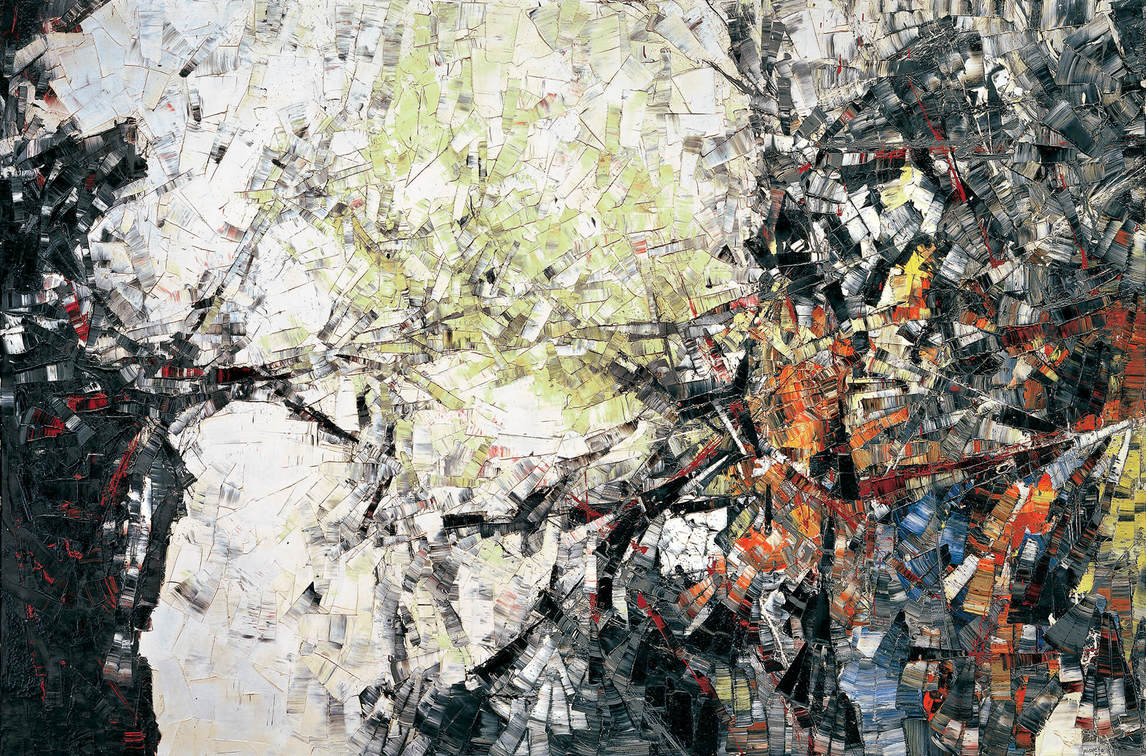

La seconde photo montre Riopelle au travail, dans un rapport plus conventionnel entretenu avec son support, en face à face, à une certaine distance, tel que cultivé par les peintres depuis des siècles. Sa toile posée sur un chevalet, comporte en bas à gauche des plages noires qui marquent bien que le peintre est conscient des limites du support sur lequel il travaille. Grâce à la photo, on voit comment Riopelle travaille la peinture, en la pressant à même ses tubes, ou divers contenants. Après quoi, il utilise une spatule pour étendre la matière.

Si les résultats peuvent sembler similaires, la méthode de Riopelle est nettement différente de celle des expressionnistes abstraits, en particulier les peintres de l’action painting, dont le leitmotiv tient notamment dans ce rapport particulier avec la toile qui devient une « arène dans laquelle agir », selon la formule consacrée du critique américain Harold Rosenberg. La manière de bouger de Pollock, dans l’espace même de l’œuvre, suppose une proximité sans précédent entre le peintre et son support. Riopelle en revanche cultive le rapport plus convenu qui place le peintre à distance de sa toile, et lui permet un certain recul pour contempler, plutôt que d’agir.

Deux œuvres comme Espagne, 1951, de Riopelle, et Number 1A (Numéro 1A), 1948, de Pollock, semblent tout aussi vivaces, animées d’une énergie vitale et d’une liberté sans pareille. Toutefois, si elles sont proches parentes expressionnistes dans les résultats, elles sont éloignées dans les moyens de création privilégiés par les deux artistes. Riopelle renchérit, et déclare de Pollock, qu’il ne rencontre qu’à deux reprises en 1955 : « Je n’éprouve aucune parenté avec lui ». Il faut lui donner raison.

La création d’un monde

Ce que les interactions entre Riopelle, l’automatisme, l’abstraction lyrique et l’expressionnisme abstrait établissent clairement, c’est que le peintre a su construire un monde bien à lui et nous y introduire. Les distances qu’il a prises avec ces mouvements artistiques du milieu du vingtième siècle lui permettent de suivre sa propre voie, inédite. Plutôt que d’imiter la nature, comme l’ont fait nombre d’artistes avant lui, il a voulu aller vers elle et créer son propre univers, quelque part entre abstraction et figuration. Tel que l’illustre une œuvre comme Autriche III, 1954, l’artiste est inspiré par la nature sans ressentir le besoin de la figurer distinctement.

Depuis son jeune âge, Riopelle a appris à établir une distance critique entre lui-même et ceux qui l’entourent. Son premier élan vers l’abstraction, et loin de l’académisme, est le résultat de sa tentative de figurer un trou d’eau exactement comme il le voyait. C’est précisément en cherchant à reproduire « le mouvement, les reflets de la lumière et la transformation des volumes sous l’effet prismatique de l’eau » que l’approche de Riopelle, plus instinctive et expressive, doit être fermement distinguée de celle, académique, de son professeur Henri Bisson (1900-1973). De la même façon, alors qu’il plonge plus profondément dans l’abstraction, il ne le fait pas dans le but de s’éloigner du réel, mais pour mieux s’ancrer en lui. Chez Riopelle, le passage de l’abstraction à la figuration se fait avec fluidité et sans complexe.

Les réflexions sur la création du philosophe français Jean‐Luc Nancy peuvent être comprises à la lumière de la pratique de Riopelle. Comme le dit Nancy : « L’art est toujours l’art de faire un monde ». C’est bien ce que Riopelle a réussi à faire sa carrière durant : créer un monde, nous le rendre sensible et nous permettre de l’investir. En même temps, il a su l’explorer du dedans, pour son propre compte.

Dans ses œuvres plus tardives, comme Hibou VII, 1970, et Chasse aux oies III, 1981, l’artiste dévoile les multiples possibilités créatives du monde qu’il conçoit. On peut saisir, dans ces compositions, l’évolution de son travail jusqu’au point tournant où abstraction et figuration se conjuguent d’une manière unique et naturelle. Il est bien sûr impossible de ne pas voir le hibou représenté, ou les oies blanches se déclinant en grand nombre sur la surface, évoquant leurs impressionnantes envolées saisonnières, pourtant, il y a beaucoup plus dans ces images que ce qui s’impose au regard. Par exemple, les mouvements de l’air, les courants qui guident les oiseaux au-delà de notre portée, les traces de terre suggérées par les nuances de brun foncé peintes sur un fond blanc saisissant, ou le mouvement de la terre elle-même, tout cela converge en une représentation qui ne peut être que le fruit d’un artiste profondément immergé dans la nature qui l’entoure. Au final, Riopelle avait compris que sa peinture évolue en harmonie avec la nature, plutôt qu’elle ne cherche à la remplacer.

À propos de l’auteur

À propos de l’auteur

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements