Carr voyage beaucoup. Elle s’inspire de formes d’art européennes, américaines et autochtones, et suit des cours auprès d’académies et d’académies d’art et de professeurs privés. Elle développera son potentiel créatif sa vie durant grâce à son sens de l’observation en constant éveil et à l’énergie qu’elle déploie pour explorer de nouvelles techniques qui fusionnent ces influences.

Œuvres de jeunesse, 1890-1910

Carr entreprend sa formation artistique à la California School of Design de San Francisco en 1890. Plusieurs peintres impressionnistes de la côte Ouest américaine fréquenteront plus tard cette école, mais son enseignement est conservateur : les élèves devaient d’abord copier des moulages de plâtre d’œuvres classiques puis passaient aux natures mortes avant de faire du modèle vivant. Toutefois, en raison de son éducation puritaine, Carr refuse d’assister aux cours de dessin en présence d’un modèle nu. (Plus tard en Angleterre, où elle étudie de 1899 à 1904, elle finit par surmonter ses réserves, comme elle le raconte dans ses mémoires : « J’avais redouté ce moment et m’occupais fébrilement à préparer mon matériel. Je levai les yeux. La beauté vivante du modèle avala chaque miette de ma gêne. »)

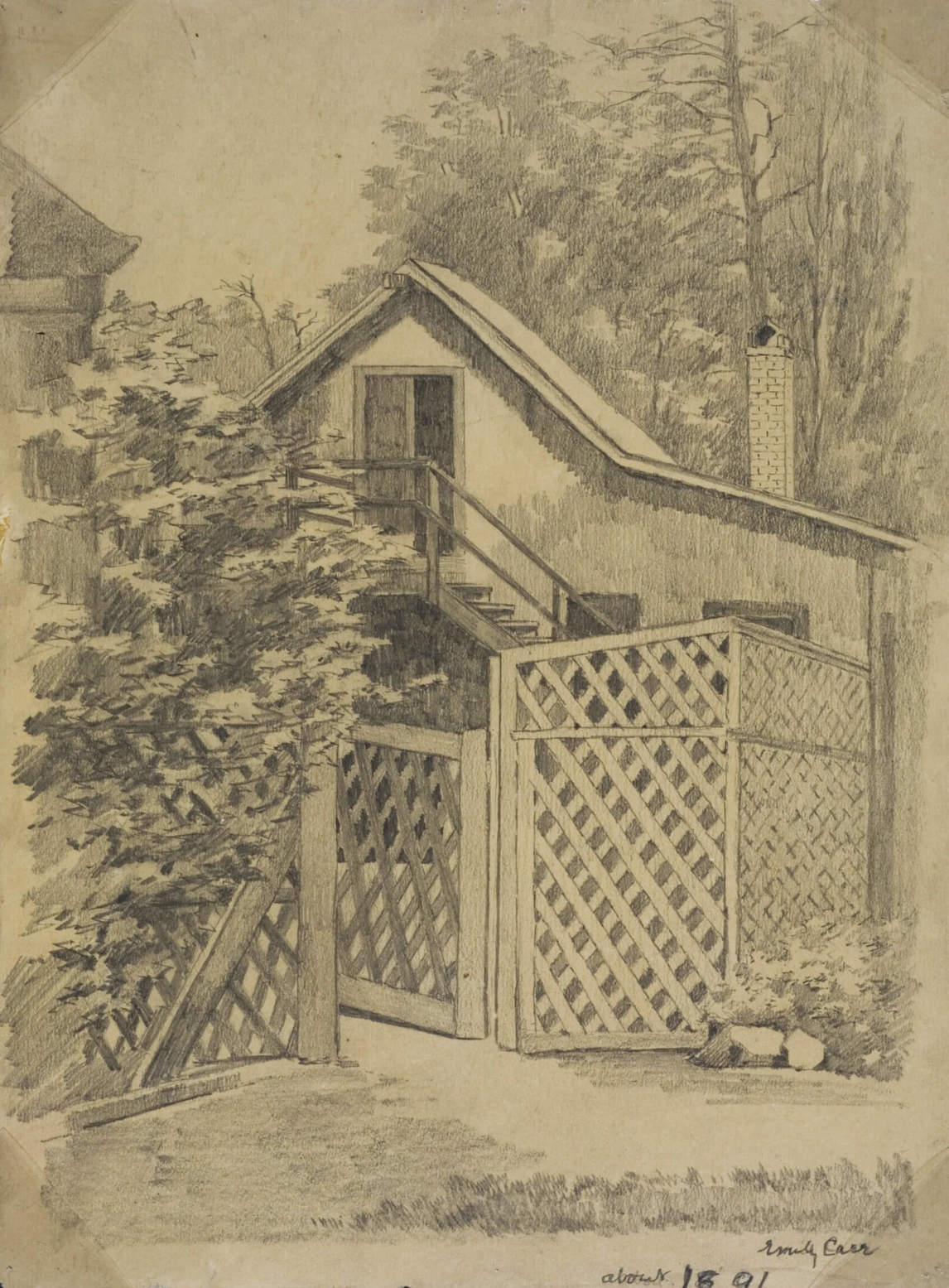

Carr qualifie la peinture qu’elle réalise en Californie de « banale et privée d’émotion — des objets honnêtement représentés, sans plus ». Elle rentre à Victoria au bout de trois ans et donne des cours d’art aux enfants dans son premier atelier, aménagé dans le grenier d’une ancienne étable sur la propriété de la résidence familiale. On l’aperçoit dans son dessin L’atelier d’Emily dans la vieille étable(v. 1891). À la fin des années 1890, Carr se rend au village de Nuu-chah-nulth à Ucluelet sur la côte ouest de l’île de Vancouver et y réalise une série de dessins.

Après avoir économisé suffisamment en donnant ses leçons, Carr entreprend en 1899 son deuxième voyage d’études, à Londres cette fois. Deux amies artistes de Victoria, Sophie Pemberton (1869-1959) et Theresa Wylde, qui avaient étudié en Angleterre tandis qu’elle était en Californie, lui recommandent les écoles d’art britanniques. Les académies les plus réputées de l’époque se trouvent sur le continent européen, mais la langue est un obstacle pour Carr. À Londres, elle peut également compter sur le soutien d’amis de la famille. Toutefois, elle se présente à la Westminster School of Art quelques années trop tard : après avoir formé des artistes de renom comme Aubrey Beardsley (1872-1898) et Dame Ethel Walker (1861-1951), cette école a vu sa réputation décliner après le départ de son professeur le plus réputé, Frederick Brown, pour la Slade School of Fine Art.

À Westminster, Carr doit se contenter d’une formation traditionnelle du dix-neuvième siècle : anatomie, dessin d’après nature et modelage d’argile, sans oublier la copie de plâtres et de moulages classiques, dont l’école possède une vaste collection. Elle y réalise des œuvres quelconques comme Chrysantèmes (v. 1900). Déçue, elle abandonne ses études pour voyager en Europe.

Le 7 mai 1901, dans une lettre à Mary Cridge, une amie de la famille, Carr décrit sa visite du Louvre, où elle est « enchantée de voir les tableaux dont j’ai entendu parler et rêvé pour la moitié de ma vie. Je me suis demandé si j’allais me réveiller et constater que j’avais rêvé. » La chercheuse Kathryn Bridge avance l’hypothèse voulant que si Carr se trouve à Paris avant la fin de mars, elle visite probablement l’Exposition d’œuvres de Vincent Van Gogh, la première rétrospective de l’artiste, présentée à la Galerie Bernheim Jeune du 15 au 31 mars. Dans l’autobiographie qu’elle rédige vers la fin de sa vie, Carr écrit : « Je commençais, en effet, à soupçonner que Paris et Rome étaient probablement de plus grands centres d’art que Londres. La métropole anglaise était généralement très conservatrice, et je commençais à regretter de l’avoir choisie, plutôt que Paris, pour mes études. »

Plus tard la même année, elle s’inscrit aux ateliers Porthmeor à St. Ives dans le comté de Cornouailles, sous la direction de Julius Olsson (1864-1942) et de son assistant, Algernon Talmage. Elle raconte son séjour dans un récit illustré, The Olsson Student (L’élève de Monsieur Olsson), v. 1901-1902. Lors des leçons de peinture en plein air qui font sa renommée, Olsson insiste pour que les élèves plantent leurs chevalets sur la plage, mais la lumière crue réfléchie par le sable déclenche des migraines chez Carr. Ainsi, lorsqu’Olsson part en vacances, Talmage lui permet d’aller peindre dans les bois de Tregenna. Il lui donne un conseil qui la marquera : « Rappelez-vous qu’il y a aussi du soleil dans les ombres. » Il l’enjoint également de voir « les profondeurs indescriptibles et les splendeurs de la végétation, le […] feuillage touffu qui comporte quand même des espaces pour respirer entre les feuilles ».

Dès qu’il revient à St. Ives, Olsson critique vertement Carr. Celle-ci quitte l’école après seulement huit mois pour fréquenter la colonie d’artistes de Bushey dans le comté du Hertfordshire. Elle ne tardera pas à rejeter l’enseignement académique de son fondateur, Hubert von Herkomer (1849-1914), pour aller plutôt aux Meadows Studios, plus bohèmes, dans la même petite ville. Son nouveau professeur, John Whiteley, l’encourage à travailler en plein air où, lui conseille-t-il, elle doit « observer les allers et retours au milieu des arbres ». À son retour au Canada, Carr se met à peindre les grands arbres du parc Stanley, une réserve forestière de Vancouver.

Pendant son voyage en Alaska en 1907, Carr peint Allée des mâts totémiques, Sitka, qui représente un site où on été déplacés des mâts totémiques tlingits et haïdas à l’intention des touristes. Elle y rencontre un artiste américain que l’on croit être Theodore J. Richardson (1855-1914). Il parcourt l’Alaska avec des guides autochtones pour se livrer à des recherches intensives sur la culture des Premières Nations, mais passe aussi beaucoup de temps à Sitka. Richardson peint des aquarelles en plein air et certaines d’entre elles deviendront ultérieurement des œuvres plus ambitieuses, bien qu’il soit mieux connu pour ses dessins au pastel et ses aquarelles qui représentent l’art et l’architecture tlingit du sud-est de l’Alaska.

Intriguée par ce qu’il décrit comme sa mission de préserver une culture en voie de disparition — une opinion colonialiste qu’elle partage —, Carr décide de créer une série d’œuvres pour immortaliser la culture et le mode de vie des peuples des Premières Nations. Elle consacrera plusieurs étés successifs à visiter les villages du Nord pour mener à bien son projet. Ces voyages l’influenceront profondément : « L’art indien élargit ma façon de voir, relâcha le formalisme appris dans les écoles anglaises. Ses proportions impressionnantes et sa réalité toute crue confondaient mon entendement de femme blanche. J’étais aussi canadienne de naissance que les Indiens, mais j’avais derrière moi l’hérédité de mes ancêtres de l’Ancien Monde autant que l’environnement canadien. L’Ouest nouveau m’appelait à lui, mais ma vieille hérédité de l’Ancien Monde, et la façon dont j’avais été élevée me retenaient. L’on m’avait appris à ne voir que l’extérieur des choses, non pas à lutter pour les pénétrer. »

Influence française, 1910-1911

Ce n’est qu’en 1910 que Carr entreprend un autre voyage d’études, à Paris. Elle écrit : « Moi, je me fichais de l’histoire de Paris. Je voulais tout de suite me rendre compte par moi-même de ce qu’était cet “art nouveau”. Je l’entendais [ridiculisé, porté aux nues, aimé, haï]. Il m’émouvait, mais je n’arrivai pas, au début, à comprendre de quoi il retournait. Je vis tout de suite qu’il faisait paraître la peinture traditionnelle récente fade, étriquée, peu convaincante. » Ce sera son voyage le plus profitable au développement de son art : la formation technique et stylistique qu’elle reçoit au cours de ce séjour de quinze mois changera définitivement son œuvre.

À son arrivée, Carr s’inscrit à l’Académie Colarossi sur les conseils de l’artiste anglais Harry Phelan Gibb (1870-1948), puis quitte cette école pour suivre des leçons privées avec le peintre écossais John Duncan Fergusson (1874-1961). Lassée de la vie dans une grande ville, elle se retire dans une station thermale de Suède durant plusieurs mois. À son retour, elle reprend ses études à l’extérieur de Paris puis en Bretagne avec Gibb et, plus tard, auprès de la Néo-Zélandaise Frances Hodgkins (1869-1947).

Au cours de cette période, Carr peint de nombreux petits formats en plein air et en atelier, comme Le paysage (1911) qui représente la campagne de Bretagne. Ami d’Henri Matisse (1869-1954) et de l’auteure américaine expatriée Gertrude Stein, Gibb exerce une influence marquante sur Carr et l’encourage notamment à reprendre son projet sur les Premières Nations. Elle se transforme et se développe comme peintre en se livrant à des expériences avec la composition, la couleur et la technique, et en apprenant à mieux connaître les mouvements artistiques européens de son époque, en particulier le postimpressionnisme, le fauvisme, l’expressionnisme, et le cubisme. Elle admire aussi l’œuvre de Gibb : « Ses couleurs étaient richement, délicieusement juteuses, alternant les tons chauds et les tons froids. Il les intensifiait en utilisant les complémentaires. »

Dans un geste qui marquera sa démarche à venir, Carr rejette la distorsion délibérée des figures chère à Gibb et, ce faisant, le primitivisme de Pablo Picasso (1881-1973) et de Georges Braque (1882-1963). Selon elle, on doit adopter ce style pour « conférer [aux formes humaines et animales] un sens particulier, pour leur donner de l’emphase […] avec une grande sincérité » comme dans les peintures et sculptures autochtones qu’elle a vues en Colombie-Britannique, et non uniquement pour obtenir un effet formel.

Au terme de ses études en France, Carr parvient à marier son besoin de travailler à l’écart de la ville avec son désir de réussir en tant qu’artiste. On observe dans les tableaux de cette période, notamment Un automne en France (1911), qu’elle maîtrise pleinement le langage technique et stylistique qui distinguera sa modernité. Son art commence à se transformer, par la simplification du détail et la variété de ses coups de pinceau. Travaillant autant à l’huile qu’à l’aquarelle, elle fait des essais avec les variations de motifs et de tons, utilisant des coloris vifs et sourds pour créer la structure sur laquelle repose la peinture. Ses compositions deviennent plus stratégiques et elle superpose les couleurs pour révéler les motifs de l’environnement, ou encore pour créer des scènes d’intérieur comme Tricoteuse française (La Bretonne), une œuvre de 1911.

Les tableaux que Carr présente au Salon d’Automne à Paris en 1911, comme Le paysage (qui sera connu plus tard sous le nom de Paysage de Bretagne), comportent les mêmes caractéristiques — compositions expérimentales, coloris dynamiques et inattendus, coups de pinceau variés — que les œuvres de style fauve qu’elle exposera à Vancouver l’année suivante.

Premiers thèmes autochtones, 1911-1913

Lorsque Carr rentre au Canada, elle se remet à voyager pour travailler sur la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique. Elle remanie également plusieurs dessins et croquis sur des thèmes autochtones dans son nouveau style français. Elle réalise des aquarelles et des dessins, prend des notes de ses excursions et fait des esquisses en vue de s’en servir plus tard pour élaborer des œuvres en atelier.

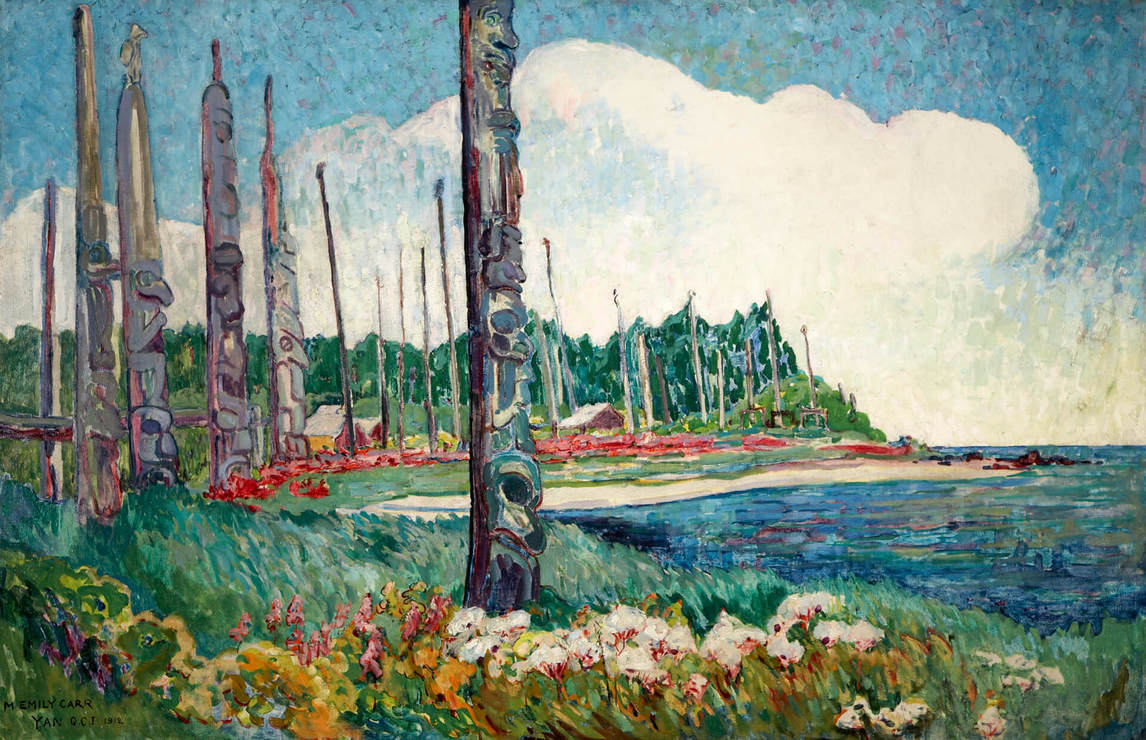

Elle se procure des photos auprès de photographes professionnels ou de ses compagnons de voyage dont elle s’inspire à l’occasion pour peindre, comme l’écrivent les conservateurs Peter Macnair et Jay Stewart dans leur site Web To the Totem Forests. Carr dessine et peint sur le motif, comme elle en a l’habitude, des mâts totémiques ou des personnages isolés, ainsi que des scènes de village. Toutes ces œuvres exhibent les couleurs éclatantes, les coups de pinceau vifs et le cadrage serré caractéristiques de l’École française, comme l’illustre Yan, I.R.C. (1912).

Lorsqu’elle travaille dans son atelier de Victoria, Carr exécute surtout de petits tableaux à l’aquarelle ou à l’huile. Malgré l’énergie qu’elle y consacre, son œuvre de cette période reçoit peu de soutien et, entre 1913 et 1927, elle peint rarement.

Modernisme et thèmes tardifs des Premières Nations, 1927-1932

Carr vit à l’été 1927 une expérience qui transformera sa vie : elle se rend à Ottawa pour participer à l’exposition Canadian West Coast Art: Native and Modern organisée par la Galerie nationale du Canada (aujourd’hui le Musée des beaux-arts du Canada).

Non seulement ses œuvres sont bien en évidence dans cette exposition, mais Carr rencontre aussi des membres du Groupe des Sept et d’autres artistes qui ont adopté le style moderniste. Lawren Harris (1885-1970) l’initie à la théosophie, une philosophie ésotérique qui trouve ses racines dans le gnosticisme et associe habilement les préoccupations modernistes au sublime et postule une expérience universelle où l’esprit et la matière fusionnent. Par l’entremise de Harris, sa quête visant à donner une dimension spirituelle à son travail émerge comme une recherche primordiale. Elle retourne — comme on le voit notamment dans Souches et rebuts (1939) — à son exploration des thèmes liés à la forêt, à la fois sa grandeur naturelle et sa spoliation par l’industrie forestière. Carr finira par s’avouer qu’elle préfère le Dieu plus personnel de sa religion traditionnelle à la théosophie, et sa longue et chaleureuse amitié avec Harris s’en trouvera compromise.

Carr fait ses dernières excursions dans les villages autochtones entre 1928 et 1930. Elle retourne à de nombreux endroits qu’elle a visités des décennies auparavant, à commencer par la rivière Nass et le fleuve Skeena, Haïda Gwaii, puis Friendly Cove et enfin Quatsino. Elle y fait de nombreux dessins dans de petits carnets avant de réaliser des aquarelles plus achevées qui l’inspireront pour son travail en atelier. Elle expérimente aussi le dessin au fusain sur papier kraft, ce qui l’amène dans une nouvelle direction minimaliste, lui inspirant certains des tableaux importants qu’elle réalise à l’époque.

Du croquis au tableau achevé, la stratégie de Carr pour développer son œuvre devient beaucoup plus remarquable au cours de cette période. Dans Grand Corbeau (1931) par exemple, le caractère monumental de l’animal est intensifié par un traitement plus stylisé. On ne voit plus d’êtres vivants dans le paysage, ce qui a pour effet de créer une impression de deuil, de ruine et de déchéance, situation qui provient, selon toute vraisemblance, de la dispersion des populations autochtones et de la destruction des sites originaux depuis ses précédentes visites. À l’époque, de nombreux mâts totémiques ont été déplacés et des villages, dépeuplés. Les ethnologues, politiciens et médias de l’époque soulignent l’urgence de son projet au plan politique et la poussent à trouver les moyens formels et artistiques de le mener à bien. Au cours de cette même période, toutefois, Harris lui conseille d’abandonner les thèmes autochtones pour se concentrer sur le paysage.

Les paysages peints à cette époque, comme Forêt, Colombie-Britannique (1931-1932), reflètent les éléments qui contribuent à modeler son œuvre : les enseignements des écoles françaises, ses observations de la pratique des artistes autochtones, ainsi que les encouragements et l’influence de Lawren Harris. En outre, ses conversations avec l’artiste américain Mark Tobey (1890-1976) l’aident à mieux percevoir la structure de la forêt et, ainsi, de mieux l’exprimer dans son travail.

La forêt, le ciel et la mer, 1933-1937

Les années de 1933 à 1937 seront une autre période clé de l’œuvre de Carr. Se détachant de l’iconographie des mâts totémiques et des statues autochtones, l’artiste revient aux thèmes relatifs à la forêt.

À partir de 1932, Carr commence à remplacer ses aquarelles sur papier par un substitut plus expressif qui conserve la gamme chromatique et le texturé de l’huile sur toile tout en étant moins coûteux, comme on l’observe dans Soleil et tumulte (1938-1939). Elle dilue de la peinture à l’huile avec de l’essence, ce qui lui permet d’obtenir une substance dont la viscosité et la densité la rendent aussi facile à utiliser en plein air que l’aquarelle. Au début, elle réserve cette matière uniquement à ses esquisses préparatoires sur papier pour ses tableaux de grand format, mais en 1936, elle réalise des œuvres entières au moyen de cette nouvelle technique qui lui permet d’atteindre la pleine puissance expressionniste qu’elle recherche.

En 1933, Carr achète une roulotte qu’elle baptise « L’Éléphant » pour pouvoir séjourner et travailler en forêt. Pendant plusieurs semaines, elle s’installe au parc Goldstream et à d’autres endroits près de Victoria où elle éprouve un grand bien-être. Le ciel, la terre et les arbres paraissent taillés dans ses premiers tableaux de forêt : tantôt l’ensemble de la toile fusionne dans une grille cubiste où s’emboîtent les plans, tantôt il se modèle organiquement et avec foisonnement dans un genre de drapé musculaire et pictural. Les tableaux réalisés au début de cette période laissent voir la simplification des formes inspirée par le style abstrait de Harris.

La simplification et l’unification des éléments formels observées dans un arbre qui se dresse seul, par exemple, résultent des influences du style et de l’iconographie des Premières Nations. Carr crée des œuvres qui se muent en réflexions sur la vie et la mort, la naissance et la décomposition. Même si son approche picturale change et devient plus libre, le sujet de l’arbre solitaire se retrouve encore dans ses œuvres comme Rejeté par les bûcherons mais aimé du ciel(1935).

Après 1933, les soucis formels et spirituels de Carr s’allient à son concept d’« unité dans le mouvement », comme elle écrit :

Je me suis réveillée ce matin avec en tête une image très vive d’« unité de mouvement ». Je crois que Van Gogh a eu cette idée. Comme j’ai appris tout récemment qu’il avait cet objectif en tête, ce n’est pas de lui que j’ai eu cette idée. Il me semble que cela explique beaucoup de choses. Je perçois cette unité distinctement sur la plage et les falaises. Je l’ai sentie dans la forêt, mais je ne m’étais pas tout à fait rendu compte de ce que je ressentais. Maintenant, je crois que la première chose qu’il faut saisir dans une composition, c’est la direction du mouvement général, le geste de l’ensemble comme une unité. On doit faire la transition d’une courbe à la suivante avec beaucoup de soin, en variant la longueur d’onde de l’espace sans l’interrompre, en faire une voie permettant à l’œil et à l’esprit de se frayer un chemin à travers nos pensées. Depuis longtemps, j’essaie de saisir ces mouvements des éléments. Maintenant, je vois qu’il n’y a qu’un seul mouvement. Il ondoie et ondule. Il peut être lent ou rapide, mais il n’y a qu’un seul mouvement qui s’élance dans l’espace sans arrêter : rochers, océan, ciel, un seul mouvement continu.

Carr poursuit l’exploration esthétique de ces forces spirituelles dans son art. Elle écrit en 1934 : « Qu’est-ce que la spiritualité en peinture? Premièrement, le fait de voir la réalité spirituelle derrière la forme : sa signification. Deuxièmement, la détermination, le pouvoir et le courage de s’en tenir à ses idéaux à tout prix, malgré le danger de laisser ces idéaux se diluer dans le vague, l’incertitude et l’indécision. Dans ce cas, la chose est perdue avant d’avoir pu être formulée. »

Dans ses œuvres tardives, la métaphysique de la quête de Carr s’allie aux éléments pressentis du territoire lui-même : les forêts agissant comme un prolongement de son paradigme du sauvetage. La peintre représente les effets de la déforestation, qui sont déjà visibles en Colombie-Britannique, notamment dans Rebuts de bûcherons (1935). Ici, la quête de Carr se prolonge jusqu’à la création d’une cosmologie spirituelle qui englobe la forêt, la terre et l’océan. Elle écrit : « Quand je veux mieux comprendre la croissance et l’immortalité, je retourne à Walt Whitman. Chez lui, tout semblait s’articuler pleinement dans la continuité : débordement et renversement éternel d’éléments dans l’univers, sans aucune perte. »

Derniers tableaux, 1937-1942

Après avoir subi une crise cardiaque en 1937, Carr a de plus en plus de difficulté à travailler à l’extérieur. Elle fait sa dernière excursion en 1942. Ses œuvres tardives — comme Au-dessus de la carrière (1937) et Souches et rebuts (1939) — jaillissent des profondeurs de la forêt : la lumière et le vaste ciel jouent un rôle de premier plan, et les mouvements de la nature se marient à sa touche picturale. Les formes statiques de ses œuvres anciennes cèdent la place à des traits bouillonnants et ouverts, aux taches de couleurs libres. Ces œuvres atmosphériques, légères et vibrantes rappellent une grande diversité de styles : postimpressionnisme, expressionnisme et abstraction picturale.

La quête spirituelle de Carr pour atteindre une unité globale dans ses tableaux — qui reflète sa quête d’unité en art et en religion — devient dans ses dernières œuvres une forme d’expression de la conscience, de la force vitale et de l’énergie spirituelle. Plutôt que d’utiliser le pinceau pour traduire les volumes et la structure, Carr laisse les marques devenir le sujet de l’œuvre. Comme en témoigne Obscurité illuminée (v. 1938-1940), la fluidité de ses huiles sur papier se réalise désormais par la virtuosité du pinceau.

À propos de l’autrice

À propos de l’autrice

Autres livres d’art en ligne

Autres livres d’art en ligne

Remerciements

Remerciements